农村公共品的“赋能型供给”:价值内涵、逻辑机理与运作机制——以开镇小微项目的创新实践为例

2023-01-31严红

严红

农村公共品的“赋能型供给”:价值内涵、逻辑机理与运作机制——以开镇小微项目的创新实践为例

严红

(武汉大学 社会学院,湖北 武汉 430072)

农民动员缺位和参与性不足的“最后一公里”困境是制约农村公共品供给效率的关键因素。研究发现,项目制供给中的政府包揽代建模式内含着行政替代组织的实践逻辑,会由于基层村社组织的失语和脱嵌陷入动员困境,引发项目进村实践梗阻。“赋能型供给”的基层创新实践是对政府包揽代建模式的优化,实现了从“替代组织”到“赋能组织”的逻辑演变。地方政府能够在项目分类基础上,优化项目进村的建管制度,将小微项目下放到村社内部,由行政村和村民小组进行自主治理。“赋能型供给”是政府以村庄对项目的依赖性为基础,通过适度放权和有节制的行政干预,从资源、权力和规则三个层面,以属地化包干、约束型自主和制度化参与实践机制为基层村社组织进行综合赋能,使其成为国家与农民之间的联结中介和动员载体。通过重塑国家—基层村社组织—农民的互动结构,形成一个可以深入农村社会进行强动员的基层组织体系,有效化解“最后一公里”难题,提升公共品供给效率。“赋能型供给”创新实践为项目制背景下如何实现农村公共品的有效供给提供了一个可行思路。

赋能型供给;资源下乡;基层组织;赋能;最后一公里

一、问题的提出

确保农村公共品得到充分且有效地供给是全面推进乡村振兴战略的应有之义,2022年中央一号文件也继续提出要“加强农村重点领域基础设施建设”。税费改革之前,农村公共品供给成本由乡村内部负担,该阶段农村社会经济发展不足,村民农业剩余又极为有限,农村公共品供给水平难以保证。税费改革以后,国家将农村公共品供给逐步纳入公共财政体系,主要以专项资金的方式承担公共品供给成本。近年来大量项目下乡极大地解决了农村公共品供给面临的资源来源问题,但另一方面却在村庄情境中遭遇了“最后一公里”落地难题,即自上而下的公共品供给在村庄层面无法实现有效对接,形成供需错位、村民积极性不高[1]、动员缺位参与性不足[2]、资源脱离村民空转等低效甚至无效供给的效率问题。研究发现,农村公共品供给“最后一公里”是决定供给成效的关键环节,单纯加大资金投入并不一定能够提高农村公共品供给效率,关键在于资源输入方式,若政府包揽公共品供给全部工作,将基层组织排除在项目运作体系之外,国家权力将难以渗入基层社会与村民形成有效对接[3],离开村民的积极参与,公共品供给效率较低。因此,项目进村过程中如何动员村民、实现积极参与,成为化解“最后一公里”难题和改善公共品供给效率的关键。本文力图在国家与农民关系视域下,提出以基层组织作为资源下乡背景下国家与农民之间的联结中介和动员载体,借国家资源下乡之力赋能基层组织,以基层组织动员性实现村民有效参与,为改善农村公共品供给效率提供一个可行路径。

在项目制基本背景下如何提升农村公共品供给效率这一重要议题在已有研究中主要形成了两种观点:制度供给创新论与基层组织建设论。第一,制度供给创新论。已有研究认为作为农村公共品供给的主导方式,项目制的制度安排本身具有弱动员性。一方面项目制是制度内自上而下决策体制[4],不仅会导致供需结构性失衡[5],还使得农民在公共品供给中处于缺位状态,当项目目标与农民自身利益不匹配时,农民积极性不高。另一方面,项目制具有“技术理性”特征,虽然能实现体制内激励,但对于具有不规则性的基层社会而言,“技术理性”与治理工作不匹配,面临代理人激励不足问题[6]。可见,项目制制度安排本身有逻辑缺陷,不仅难以直接动员村民,而且对代理人激励不足也无法实现间接动员,因此,有必要创新制度安排,弥补制度本身动员性不足的逻辑短板。第二,基层组织建设论。持该观点的学者认为“最后一公里”问题是治理问题,关键在于基层组织建设,基层村社组织在国家资源输入与村庄社会对接过程中发挥着重要的中介作用。基层组织一方面具有内生性动员优势,能以传统的简约治理方式和熟人社会信息、人情、面子等少量成本来满足国家治理的需求[7],实现对分散村民的统筹、整合和动员。但是另一方面,基层组织具有自利性,能在资源下乡背景下与乡镇结成新的利益共同体进行合谋分利[2]。为了保证下乡资源的安全性,防范出现“营利型经纪模式”[8],近年来对于乡村公共品的提供,国家不断强化监管,倾向于绕过乡村基层组织,通过市场化、专项化的方法与农民对接[9]。但同时也持续削弱了基层组织的治责与治权[10],基层组织既无能力也无动力去协调国家与分散农民之间的关系[11]。因此,基层组织建设论认为在当前资源输入背景下,有必要重新认识基层组织的动员功能,在国家资源与乡土社会之间重建可以衔接的中介组织。

综上所述,学者从宏观制度安排和基层组织建设两方面对农村公共品供给效率问题进行了有力研究,形成了坚实的认识基础,但仍有可进一步拓展的空间。第一,农村公共品供给内含着国家如何与农民建立有效关联的问题,项目进村农民参与不足造成的效率损耗既与自上而下项目制本身运作逻辑有关,也与基层组织的动态实践具有紧密关联,有必要从宏观制度或基层组织的单因素讨论走向互动合作论。因此本文尝试探究制度环境与基层组织之间的互动关联,通过优化项目进村制度安排为基层组织赋能,激活基层组织的动员性。第二,在国家政权建设过程中,资源下乡本身带来了监督下乡、规则下乡,会对基层组织的牟利性冲动进行强约束。因此相较于分利秩序时期,在当前强国家时代基层组织的制度环境已经发生了转变,相关研究也有必要突破固有的自利性认知,实现从约束组织、替代组织到赋能组织的转变,从过度强调基层组织规范性调整到规范性与灵活性兼顾的平衡状态。第三,基层组织建设论虽然关注到了基层组织在公共品供给的动员性价值,但主要是对其治理功能的应然判断,缺乏具体的、具有可行性的实践路径。而且下乡资源并不会自动转化为基层组织的动员能力,有必要从制度赋能角度予以拓展。鉴于此,本研究将基于田野经验中村庄公共品“赋能型供给”的创新实践,讨论在国家资源输入背景下,应该如何优化制度安排,赋能基层村社组织,使其成为国家与农民之间的联结中介,以基层组织的动员性实现村民有效参与,从而克服“最后一公里”困境,在国家资源输入与村庄社会的有效对接过程中改善公共品供给效率。

本文“赋能型供给”是在湘东开镇王村的田野考察基础上对地方实践经验的概括①。 2021年7月笔者和所在团队在当地开展了为期20天的田野调查,对相关干部、村民组长、党员、普通村民等进行了深度访谈。调研发现,开镇农村公共品供给效率较高,与其借资源下乡赋能基层村社组织这一创新实践相关②。开镇以“先建后补”为项目进村基本形式,将基层组织建设与农村公共品供给相结合。把小微项目建管权限包干给行政村和村民小组,使行政村和村民小组成为项目落地的建管主体,在公共品供给过程中从消极被动的客体转变为积极能动的治理主体,有效改善了农村公共品供给效率。本研究将地方政府在小微项目中的制度安排概括为村庄公共品的“赋能型供给”,对这一创新思路进行深入解构,分析地方政府如何从资源、权力、规则多重维度为基层村社组织进行综合赋能,重建基层组织的动员性,最终以村民的广泛动员和有效参与化解了“最后一公里”实践梗阻,提升农村公共品供给效率,以期为乡村振兴战略背景下实现国家与农民的有效对接,提高下乡资源使用效率提供一般性借鉴。

二、“赋能型供给”的价值内涵与实践路径:以开镇为例

开镇地处丘陵地带,农业生产十分依赖水利设施。为了补齐农业生产短板,多年来当地政府不断投入资源进行农田水利建设。开镇前期公共品建设主要是遵循项目制常规运作模式,政府以“包揽代建”的方式进行封闭运作。包揽代建即行政控制之下,项目资源的投入、招标、建设、验收、管护等所有与资源相关的环节均由政府全程包办,中间部分环节外包给市场主体。包揽代建本质是当地政府对基层村社组织不信任,为了防范村庄内部形成分利秩序,选择绕开组织进行封闭运作,最终由于村民的动员缺位和参与不足,在项目进村过程中面临“最后一公里”实践梗阻。

为了提高资源利用效率,当地政府积极探索新模式,最终因地制宜地形成了“赋能型供给”创新实践,地方政府通过资源下乡赋能基层村社组织,被重新激活的基层组织能成为国家与农民之间的关联中介,在公共品供给过程中发挥动员村民组织社会的重要功能,有效应对“最后一公里”困境。具体而言,其一,项目决策环节,以基层组织为有效中介形成自下而上的民主决策,整合村民的分散需求与国家资源对接,实现供需匹配。其二,项目实施环节,通过村社自主治理将国家外部资源转化为村社内部责任,每位村民之间形成利益关联,以共同利益重建资源下乡的公共秩序,对搭便车形成有效约束。其三,项目管护环节,行政村和村民小组组织村民形成自建自管的实践秩序,克服包揽代建模式中建管分离的监督困境,实现项目进村的有效性和可持续性。“赋能型供给”创新实践促使开镇村庄公共品实现了从低效供给到高效供给的转变,以下将从“赋能型供给”的价值内涵及其实践路径两方面展开论述。

(一)价值内涵

赋能(Empowerment)是西方概念,多用于现代管理学领域。学者Graham提出“赋能”意味着通过权力的调整和分配,让组织内的成员充分发挥自己的能力,真正激发他们的主观能动性[12],在组织内部赋予成员更多自主权,驱动成员能力增长,从而达成组织目标[13]。“赋能”被逐步引入社会治理领域后,包含激发活力和赋予能力的双重内涵,指通过挖掘和利用资源,激发要素和主体活力,增强主体能力,实现既定目标[14]。公共品供给研究中,有相关学者提出“社区赋能”理念,主张通过制度干预培育村庄自主合作的能力[15],以上研究具有重要的启发意义,有必要在此基础上进一步进行实证研究和机制分析,从制度设计“应然”层面迈向“实然”层面。

结合以上研究成果,本文对应地方政府与基层组织的实践关系,将政府在小微项目中的制度安排归纳为村庄公共品的“赋能型供给”,即政府不是直接与分散村民进行对接,而是借资源下乡为基层村社组织赋能,重建基层组织的动员性,再以基层组织作为国家与农民之间的中介结构和动员载体,组织分散村民进行实质性参与,最终以自主治理的方式实现村庄公共品的有效供给。相比于政府包揽代建的低效供给模式,“赋能型供给”的实践意义正是在于在项目进村过程中重新挖掘了基层村社组织的动员价值,最终在资源下乡过程中形成了“国家—基层村社组织—村民”的互动结构,为改善农村公共品供给效率提供可行思路。

下文将进一步从赋能主体、赋能内容以及赋能目的三方面厘清“赋能型供给”价值内涵。第一,县乡政府是“赋能型供给”中的赋能主体。县乡政府能够结合基层多元的治理目标、社会需求与治理能力,进行政策转换,优化国家政策与基层社会的契合度[16],在项目进村过程中具有赋能空间。县乡政府通过优化项目进村的制度安排,调整项目制常规运作模式,在小微项目中彻底改革政府包揽代建的旧体制,全面推行“先建后补、自建自管”新模式,并以此为推广方向,因地制宜调整项目制自上而下决策体制,在项目进村过程中为自下而上民主决策保留制度空间。第二,赋能内容,赋能村社组织包含着激活基层组织动力,培育基层组织能力和创设基层组织自主实践空间三层内涵。具体而言,地方政府是从资源、权力、规则三个层面为基层村社组织进行综合赋能,资源赋能激活治理动力是赋能组织的基础,权力赋能提升治理能力是赋能组织的关键,规则赋能事关基层组织能否有自主性实践的制度空间,是使村社组织达成规范性与灵活性平衡的保障。第三,赋能目的。已有研究认为项目制自上而下决策体制绕过了基层组织和村民,由此造成了供给效率低下的结果[17]。因此,赋能型供给目的正是在于地方政府借资源下乡赋能基层村社组织,当基层村社组织的自主性和动员性被重新激活,能够以村社组织为中介,发挥承接资源、动员村民和整合统筹相关功能,最终以村民的广泛动员和积极参与实现小微项目的自主治理,提升农村公共品供给效率,实现国家资源供给与农民需求的有效对接。

(二)实践路径

由于包揽模式中下乡资源无法直接转化为基层组织的治理效能,村庄公共品供给面临农民动员缺位和参与不足的“最后一公里”困境,陷入“政府干,农民看”的低效供给状态。为了提高资金使用效率,开镇所在县域政府积极改革包揽代建旧模式,探索“先建后补、自建自管”新模式向下推广,将项目分配权、资金安排权等权限下放到各乡镇,给予乡镇一定的自主权和统筹权。

基于以上背景,开镇进行了“镇统筹、村负责”的有效尝试,即县乡政府不直接参与项目建设,而是以“谁受益,谁建设,谁管护”的原则将建设标准程度低、单项资金未达到招标标准、技术要求不高、适合村社内部承包的小微项目打包给基层村社组织承包。在适度下沉项目资金的同时使基层组织拥有配套权力和规则,鼓励基层组织因地制宜实现自主治理,以此调动基层组织积极性。在行政村内部,项目落地时村社干部再以小组为单位组织相关村民负责施工组织、材料采购、筹资酬劳、矛盾协调和财务管理等相关事宜,使村民能够在公共品供给过程中实现实质性参与。具体而言,当地农村公共品“赋能型供给”的实践路径包括以下三方面:

第一,分类供给与资源激励,激活村社组织治理动力。政府赋能基层村社组织的实践基础是对项目进行分类供给,使项目工程本身能够匹配村社组织承接能力,对基层村社组织进行自主性激励。农村公共品包括两类,第一类是大型基础设施,投资量大,工程标准要求高,适合采用标准化的项目管理方式,第二类是小型农村基础设施工程量小,技术标准低,采用项目管理方式成本高,且容易脱离农民需求[6]。项目制不加分类地进行供给,一刀切的安排将基层村社组织排斥在外,难以激活基层村社组织的自主性。“赋能型供给”中地方政府对已有项目进行分类,将部分适合村庄内部承接的小型项目建管权直接下放给基层村社组织,不再进入市场招标,并通过制度规定予以确认。政府只负责整合项目资源与规范化制度建设,中间具体的项目实施环节,则鼓励村庄内部自主探索先行先试,给基层村社组织一定的资源实践空间。政府通过分类供给与基层村社组织形成了总体性统筹与自主性实践的合作关系,基层村社组织成为项目的责任主体,有利于形成责任激励和自主性激励,激发基层村社组织的主人翁意识和实践动力,发挥主观能动性进行创造性实践。

第二,权力下沉与责任嵌入,提升基层组织治理能力。项目制常规模式中,项目资源的决策权、实施权、监督权都是自上而下进行配置,缺乏治理资源、责任和权力的基层村社组织,其回应农户需求的能力和动员能力也不断弱化。“赋能型供给”中政府在资源输入基础上,也下沉资源分配权、自主决策权和过程监督权给村社,在明确村社建管责任主体基础上,赋予基层村社组织配置项目资源的灵活权力。通过权责一致对村社能力进行综合培育,以达到动员群众和组织社会的实践效果。最终开镇通过权力下沉和责任嵌入,形成了小微项目常态化的实践秩序,即政府将小微项目下沉到村一级,行政村与村民小组成为责任主体,二者通过角色分工配合,完成村民需求表达、识别和筛选工作,最后再由承接项目的小组在规范性监管之下,组织本组村民以自建自管形式完成公共品的顺利落地。“赋能型供给”创新实践不仅有效提高了资源利用效率,也提升了基层村社组织的动员性和治理能力。

第三,优化规则与重构秩序,培育基层组织自主实践空间。项目进村过程中为了避免公共资源私人化、形成分利秩序,需要政府在输入资源、下沉权利和嵌入责任的同时积极培育规则,重构村庄内部公共秩序,引导村民认识到下沉权利并不是无原则的放权。地方政府通过设置总体性规则,将程序性的过程管理调整为有弹性的结果控制,实现规范性与灵活性的平衡。一方面以制度形式输入正式规则,资源输入过程中政府会同步输入质量监管规则,验收规则,资金管理规则,以制度形式落实到村社层面,将规范性设置为项目资金使用的基础性要求。制度规定小型公共品采用“先建后补”的资金管理方式,受益主体拿到项目指标后可以自主实施,项目验收后,县财政评审中心会根据《标准图集》按定额计算造价的70%予以补偿。这一项制度规定能在项目申请的前端就过滤出虚假需求,消解基层分利空间。另一方面,政府为基层村社组织保留灵活的空间,以基层村社组织为主体重新激活村庄内生的公共规则。赋能型供给中,政府主要是在项目输入和项目验收的前端和后端设置规范性规则,在项目实施的中间环节为基层村社组织保留了大量动员农民和组织社会的实践空间。村社干部能够以会议协商、精英动员等多种形式激活村庄社会传统内生规则,以公共品建设为公共事件引导村民形成“少数服从多数”“集体利益大于个人利益”等有利于项目建设的公共规则,重构资源落地的良性秩序。

案例1:开镇某村村干部表示:“大家都明白70%的补偿标准是没有建设利润的,只能覆盖住成本,不可能靠这个挣到钱,在这个基础上还愿意去申请项目的一般都是那些真正有需要的小组”。

案例2:开镇下属的安组沟渠没有正常的供水功能,小组向村里要求整改水利,通过申请得到了一个17万的项目。村一级帮助小组申请拿到建设指标后将该项目一次性全部打包给小组,由安组自主决定建设方案。安组内部通过开户主会达成一致意见:“小组自己建设自己管理,本组人了解本地情况,考虑的会更周全,优先找组内有能力的、了解工程情况的人进行项目承包。组里要进行监工,保证质量。同时,小组要有验收的权力,验收单需要本组组长的同意签字以后再让村里签字。后期如果项目经费不足,一些零碎小工程,组内可以自己筹工完成”。

三、从替代到赋能:“赋能型供给”模式生成的逻辑机理

“赋能型供给”创新思路是对项目制包揽代建低效模式的优化调整,以及对国家与农民何以联结这一命题的有效回应。当前阶段资源下乡对国家治理能力提出了新的挑战,国家再分配能力取代汲取能力成为国家能力建设的重心,国家必须实现与农民的有效对接,重塑与农民的关系[18]。因此,将村庄公共品供给中农民参与不足的“最后一公里”困境置于宏观视野中进行考察,其反映的核心问题是在当前阶段应如何构建国家与农民之间的关联方式。

项目制政府包揽代建模式中国家试图建立与农民面对面的直接关系,以行政替代组织的方式进行资源运作,没有充分调动基层村社组织和村民的能动性和主体性,导致了组织脱嵌和村民参与不足的意外性后果,农村公共品供给效率较低。而农村公共品“赋能型供给”正是对项目制常规运作中政府包揽代建低效模式的超越,实现了从行政替代组织到制度赋能组织的逻辑转变,能够在资源下乡背景下重塑“国家—基层村社组织—村民”的互动结构,形成一个强大的可以深入农村社会进行动员的基层组织体系,在公共品供给过程中实现国家与农民的有效联结,有效提升农村公共品供给效率。二者之间从替代到赋能的逻辑差异如表1所示:

表1 政府包揽代建模式与赋能型供给的比较分析

(一)行政替代与组织脱嵌

项目制常规运作中包揽代建模式的本质是政府为了维持规范秩序,防范共谋分利,试图用行政替代村社组织,限制基层村社组织的权力和资源,基层组织既没有自主决策权,也没有实质性参与空间,处于失语状态,只能以客体角色协助政府完成项目落地。

基层治理以行政化的方式对公共品供给进行替代和干预时,会形成组织脱嵌的意外性后果,主要表现在行政村向上悬浮,村民小组自治虚化两个方面。一方面,行政村向上悬浮,治理主体缺位,干群关系日渐疏离。由于当前资源下乡伴随着监督下乡,规则下乡,国家权力越来越介入村级治理的各个环节,使得村级治理规范性工作垄断了村干部的注意力,工作重心不再是组织群众和动员社会,而是以规范程序应对大量行政事务。村级治理由过去的自治变成了国家行政体系的最末梢,村一级成为乡镇政府的派出机构[19],基层治理形态被异化为向上负责,对内脱离[2],悬浮于村庄社会。村一级向上悬浮的过度行政化趋势,使村干部更多扮演代理人角色,治理主体缺位,治理的自主空间被不断压缩。另一方面,村民小组自治虚化,整合能力不足。村民小组作为独立系统,是重要的社会性治理力量,能在村民自治实践中发挥积极功能。当前项目进村却没有依托村庄社会内生的自治资源,小组自治本身具有的能够应对村庄社会细碎、不规则、偶发性治理事务等内生能力被忽视。没有集体事务和可用资源作为运作载体,小组自治既没有动力平衡内部的各种利益关系,也没有能力组织村民达成集体行动。

当项目进村用复杂的制度设计与理性的技术安排来替代村社组织,造成组织脱嵌时,其产生的直接后果是公共品供给过程中动员失灵,在保证资源下乡的规范性与安全性的同时也弱化了基层村社组织的动员性。在乡土社会过去的简约治理中,基层村社组织强动员性的社会基础是村社干部回应村民需求,干群互动频繁且关系紧密。该时期基层村社组织主要工作是做动员群众和组织社会的群众性工作,村社干部需要通过向下回应积累治理权威,才能顺利完成自上而下的任务。其工作性质本身需要村组干部积极进行自主性实践,形成向下回应的治理能力,因而干群关系也十分紧密。而当前行政替代的实践逻辑中,基层组织主要任务是向上负责,在监督、考核、市场化招标外包等举措下,村干部动员和组织村民的动力、能力被弱化,自主空间被挤压,干群关系日渐疏离。最终“国家—基层组织—农民”的实践关系逐渐被“国家—农民”关系替代,国家直接对接分散农民,乡土社会中原有的灵活的、非正式的治理技术和策略也没有实践空间,难以实现对村民的有效动员。

因此,基层村社组织原本能够为国家系统和基层自治之间创设一个灵活的互动空间,是项目进村过程中重要的动员主体。但是当强大的行政力量直接干预时,会对基层组织形成结构性挤压,使基层组织脱嵌于村庄社会,导致动员失灵,村民参与不足。因此有必要调整当前弱化基层组织的实践倾向,借资源下乡为基层组织赋能,使基层组织能够作为国家与农民联结的有效中介,重新承担起动员农民和组织社会的责任。

(二)制度赋能与组织归位

资源下乡成为当前阶段国家与农民关系的新基础,由此塑造出与之前完全不同的基层治理格局,即资源下乡带来国家规范和国家权力的下乡,基层治理主要变成回应上级要求,疏于内部组织动员[20]。因此赋能基层村社组织的目的在于,将农村小型公共品供给与基层组织建设结合起来,重新激活它的社会动员能力和组织能力,成为国家与农民之间的联结中介,在实践中激发农民的主体性和参与积极性,使公共品供给走出因国家资源单向度输入而产生的“最后一公里”困境。

“赋能型供给”通过调整项目进村制度安排,实现了对基层村社组织的赋能,有利于基层组织实现功能归位与角色平衡,重建其动员性。开镇小微项目具体制度安排如下:第一,项目自选。以村民小组作为需求表达的整合单位,自选项目推进供需匹配。村民以小组为单位自行选择项目向村级申报,村一级召开村民代表会民主决策当年所要申报的计划,镇对各村申报的项目初审后报县项目库,政府相关部门联审、铺排后下达年度奖补资金计划安排。第二,村民自建。建设指标下达后,县乡均不干涉具体实施过程,乡镇直接将项目指标包干给相关村社。村民小组作为资源下乡的实际承接单位,自行组织建设队伍自主施工。村庄内生建设主体相比于市场主体,更加熟悉本地水土环境,工程设计更能因地制宜,减少了后期管护隐患,有利于项目建设更契合村民需求。包干村社并不意味着完全放任不管,同时地方政府会下达相关建设标准进行技术指导和质量监督,符合建设标准才能在验收后获得补助。第三,项目自管,将资源放置在小组的同时也将管护责任明确在小组一级,项目建设完工通过验收后,由受益主体所在的村民小组自用自管自维护。最终在公共品供给实践中形成了“项目自选、实施自建、监督自管、效益自用”的制度安排,使行政村和村民小组实现了角色分工和组织归位,改善了公共品供给效率。

国家向乡村直接转移资源的办法,实际上极大地弱化甚至放弃了村级组织的功能,随着基层村社中介性组织的消逝以及村庄内部关联的弱化,国家直接面对有差别的个人将难以实现有效的联结[21]。一方面国家尚没有完全从汲取型国家转变为服务型国家,另一方面基层村社组织的中介联结功能被弱化,会在基层实践中出现国家与农民联系更为松散的“悬浮型”政权[22],在公共品供给中具象化反应为农民动员缺位和参与不足的“最后一公里”困境。因此有必要优化项目进村的制度安排,调整当前村庄公共品项目化运作的实践逻辑,通过资源下乡为基层村社组织赋能。以适度放权和有节制的行政干预,改变政府包揽代建的行政替代逻辑,实现从替代组织向赋能组织转变,重建基层村社组织的动员性。即在国家权力渗透的过程中保留行政与自治的边界性,使基层组织重新回归到国家与农民中间动员载体位置,保持着其国家“代理人”与村庄“当家人”制度角色的平衡,能够以更加积极和主动的姿态对接国家资源。

(三)重塑国家与农民关系

国家与农民如何联结,国家权力如何动员基层社会,以上经典命题需要回到我国农村不同时期的管理体制中进行厘清,从历史纵向维度予以反思。首先,在传统乡村社会,国家—个人联结体现为“皇权—绅权—小农”的三角关系[21]。其次,进入近代以后,由于传统的权力文化网络遭到破坏,国家权力试图对乡村社会进行直接治理,却由于缺少相应的农村基层建制形成了政权内卷化现象[9]。再次,新中国成立后,国家通过在基层形成“三级所有,队为基础”的组织建制,以“代理人方式”应对政权“内卷化”问题[10]。当人民公社体制废除,国家权力又再次重构乡村基层组织,推行“村委会”自治建制并设计村民自治制度[23],以“乡政村治”治理模式进行基层治理[24]。最后,当前资源输入时期,国家权力不断向下延伸,行政村成为国家权力进入乡土社会所必不可少的基本治理单元[25]。回溯历史可以发现,国家权力与村民“面对面”的直接干预会造成许多矛盾,始终需要一个过渡层或者中介层加以消化,形成缓冲地带[26]。过去国家可以通过基层组织这个有效中介的协助完成资源提取,现在资源输入同样有必要通过基层组织完成国家与农民的对接[10]。

尽管以基层村社组织作为国家与农民的联结中介具有必要性和可行性,但是当前为了规避基层组织滥用权力滋生分利秩序影响资源的安全性,项目进村制度安排选择不断限制基层村社组织的权力和资源,弱化其治权和治责。对于以上实践悖论,有必要回归具体实践情境,找到主要矛盾点针对性解决。税费时期滋生的利益共同体,究其原因是国家权力对代理人监控存在不足,而不是基层组织作为国家与社会对接中介的功能本身存在问题,因此改善方向应该是在保留基层组织中介功能基础上加强规范监管,而不是从根本上直接取消基层组织权力的运作[10],虽然严密的监管和约束使基层组织难以越轨,但是也消解了基层组织进行自主性实践的可能性。当基层组织的治理能力、治权和治责持续弱化,国家权力与农民之间缺少了一个可以有效互动的缓冲地带和动员载体,造成的直接后果就是国家权力难以直接动员村民实现充分参与,形成了公共品供给“最后一公里”困境,资源下乡效率难以改善。

因此,在国家与农民关系视域下对项目进村“最后一公里”困境进行解构,可以发现,当前的效率问题正是资源下乡过程中没有激活基层组织这个有效中介来联结国家与农民,导致国家项目进村失去了动员村民的有效载体。因此“赋能型供给”创新实践的内在机理正是在公共品供给过程中,地方政府通过村庄对项目的依赖性去激活基层组织,最大限度地调动潜力[27],重塑了“国家—基层村社组织—村民”的互动关系,厘清了基层组织对于联结国家与农民,改善公共品供给效率的重要价值,明确了利用国家资源赋能基层村社组织的实践意义。因此,资源下乡过程中有必要以项目进村为实践契机,借国家资源为基层组织赋能,通过从替代到赋能的逻辑转型,培育和发展基层组织的自主性和动员性,实现对村民的有效动员,促成实质性参与。

四、农村公共品“赋能型供给”的运作机制

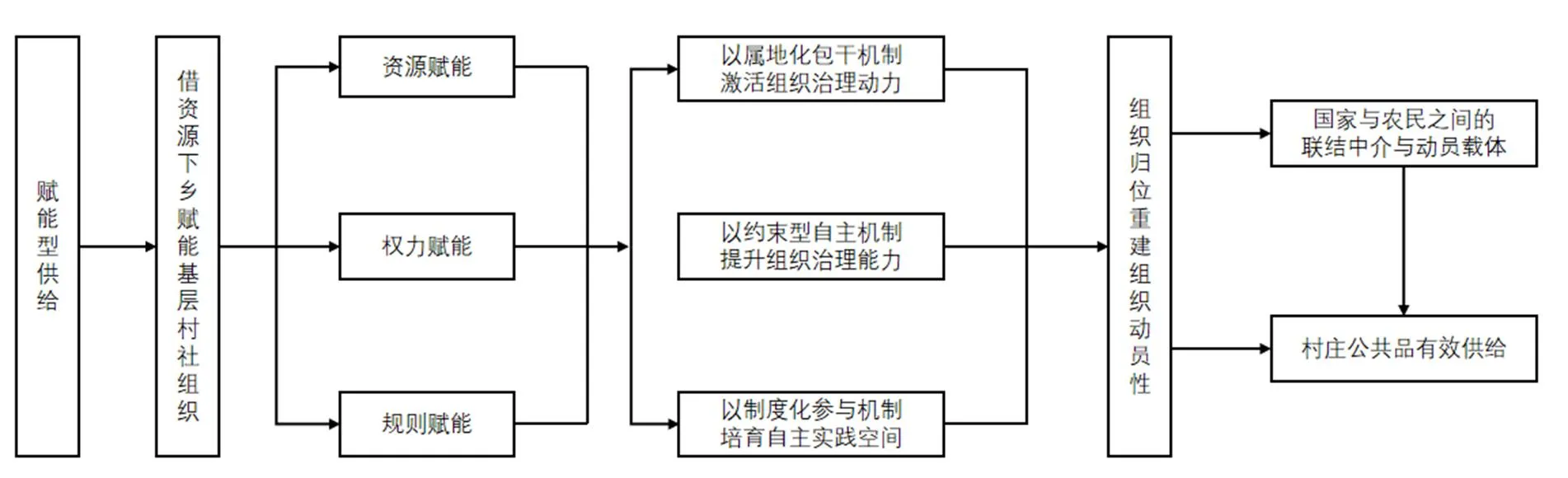

农村公共品的“赋能型供给”在基层具体实践中是将农村小型公共品供给与基层组织建设结合,实现农村公共品供给水平与基层组织动员能力的同步增长。赋能组织具体而言包含着激活基层组织动力,培育基层组织能力和创设基层组织自主性实践空间三层内涵,需要从资源、权力和规则三个方面,以属地化包干、约束型自主和以制度化参与机制为基层村社组织综合赋能,最终实现项目进村过程中动员群众、组织社会的既定目标。具体如图1所示:

图1 国家与农民关系视域下村庄公共品的“赋能型供给”

(一)资源赋能:以属地化包干激活治理动力

动力机制反映了不同治理单元的权利和责任的配置状态,权责明晰是规范治理动力的基本条件,权责分配的失衡会引起动力机制的扭曲[28]。“赋能型供给”创新实践能够通过优化资源输入方式为基层组织赋能,在项目分类基础上,以行政村为基本单位,对小微项目进行属地化包干,将政府的“政务”转化为村庄内部与村民利益相关的“村务”。在赋予基层组织权力的同时,也形成了基层组织对资源的属地责任,在行政村属地范围内实现了权责一致,以此为基础从自上而下的行政压力和自下而上的社会化收益两方面激活基层组织的治理动力。

一方面,项目资源的属地化管理能够形成自上而下的行政压力。“赋能型供给”创新实践是乡镇政府以行政村为基本单位进行项目包干,将部分小微项目的资源支配权包干给村社,村一级再在村庄内部通过民主程序分包给村民小组,最终将国家项目资源转化为村社内部的属地资源。属地管理是一种行政管理体制,强调以地域来划分责任,并赋予属地单位一定的自主空间,以期实现守土有责的制度目标[29]。将国家项目资源以行政村为单位进行属地包干的目的在于,乡镇政府自上而下放权的同时也形成基层村社组织自下而上的履责压力,基层村社组织是项目顺利完成的主导角色和责任主体,没有责任转嫁的空间。通过明确责任主体、权责一致和失责追究的制度安排对基层组织形成行政压力,倒逼基层组织通过动员群众组织社会完成项目的顺利落地。

另一方面,作为行动主体的村干部能够基于社会性的收益而积极行动[30]。第一,包干给村社的下乡资源将与村民产生实质性关联,受益主体有动力基于资源的分配和使用结成临时性利益共同体,使基层组织承担着改善村庄公共品供给状况的集体期待和熟人社会舆论压力。第二,项目资源被包干给村社以后,行政村一级具有了指标的自主决策权和灵活分配权,能够突破项目制自上而下决策的制度限制,通过村庄民主程序回应村民真实需求,实现供需匹配。因此,当基层组织与村民之间能够形成良性互动并得到村民认可时,村干部当家人角色将会得到社会性激励,基层村社组织内生性治理动力将会得到强化。

因此,赋能型供给能够通过优化资源输入方式,将小微项目的资源支配权下放给基层村社组织,行政村和村民小组对小微项目进行属地化管理时形成属地责任,有利于从自上而下的行政压力和自下而上的社会化收益两方面激活基层组织的治理动力。

(二)权力赋能:以约束型自主提升治理能力

“项目进村”过程中资源落地形式常常为单方向输入,政府垄断项目落地和运行过程,村庄自主性乏力[31],下乡资源没有同步转化为基层村社组织治理能力。因此有必要对基层组织进行权力赋能,以制度保障基层组织在小微项目中的相关权力,重新激活基层组织的自主性,提升治理能力。“赋能型供给”中的权力赋能即地方政府对村一级进行适度放权,给予基层村社组织自主实践的空间,同时又划定权力边界对其进行总体性约束,通过规范性与自主性的平衡培育基层组织的治理能力,在发挥基层组织能力优势的同时,又能有效规避分利风险。地方政府对基层村社既约束又放权的制度安排和强调约束与自主内在统一性的“约束型自主”机制具有一致性[32]。

一方面,对基层组织进行适度放权,在项目进村过程中给予其对小微项目的自主决策权、过程参与权和内部监督权,通过放权重新找回基层组织实践传统中的自主性,使村社干部能够发挥主观能动性进行创造性实践,保留基层组织的活力,提高治理能力。“行政村+村民小组”构成的基层村社组织位于治理体系的末端,具有自主性传统,是我国公共品重要的组织基础。基层村社组织具有内生性治理优势和自主性实践能力,对其过度约束反而会限制村社组织自主性的发挥。通过适度放权,使基层组织能在公共品供给过程中基于信息对称优势回应村民需求,以供需匹配积累治理权威,实现权力赋能、公共品有效供给与基层村社组织治理能力提升的正向循环。

另一方面,由于基层组织存在结成利益共同体进行合谋分利的实践风险,有必要以制度设置正式规则对权力进行约束,限制基层干部的权力边界,即在适度放权激活其自主性的同时,又对其自利性冲动进行严格约束,使约束性成为自主性的前端条件。开镇小微项目采用“先建后补”的制度设置,需要项目建设主体先筹资筹劳自建。村社组织作为项目建管主体,虽然有权力充分参与项目申报、项目建设和项目监督全过程,但是项目验收权始终被保留在县乡政府。只有验收合格的项目,才能按全县统一的《补助标准》获得补助资金。政府在质量验收和资金拨付环节进行严格统筹,当私人合谋分利,无法保证项目质量时,将无法通过政府严格的项目验收,最终只能由建设主体自行承担建设成本。因此政府在关键环节进行制度限制有利于对受益主体形成预算和风险约束。

约束型自主的实践机制有利于提升基层组织治理能力。基层村社处于社会关联之中,对整个村社关系网络具有谈判力和动员力[33]。但是项目制体制下资源下乡的同时规范也会下乡,当上级规范要求太细太具体,自上而下的决策中基层组织没有参与权,没有相当灵活的空间,最终不仅项目资源脱离农民空转,基层治理也因疏于内部组织动员,出现“内卷化”危机[34]。约束型自主机制下基层村社组织有较大的实践空间,能够在回应村民需求的过程中积累治理权威,提升治理能力。最终,不仅基层村社组织和地方政府形成了纵向的分工,将政府任务转变成村社集体责任,顺利完成了国家资源的内部转化。基层村社组织也通过自主性实践,在村组内部形成了统分结合、分工合作的实践样态,村一级向上争取资源,向下整合需求,高效率地完成统的工作,组一级主要针对小组内部事物分散性、细碎化的特点完成需求整合、利益协调、关系动员等分的工作,以村组联动的治理样态促成公共品的有效供给。

(三)规则赋能:以制度化参与培育自治空间

资源和权力赋能有利于在项目进村过程中重新厘清基层组织的角色和功能,激活基层组织的治理动力和能力。在此基础上还需要通过规则赋能,为基层组织的自主性实践和民主自治配套规则,形成有利的制度支撑。规则赋能即设置正式规则,明确以基层村社组织作为组织载体,构建村民参与的制度化渠道,以正式制度规则保障资源输入过程中村民参与的权利。其核心是地方政府在项目进村过程中有意识地将自治空间重新让渡给村庄,使基层组织能够以民主参与为基础,引导和组织村民在公共品供给过程中将民主决策、民主管理和民主监督落到实处,培育民主自治的实质性空间。

项目制常规模式是用国家治理逻辑替代村民自治逻辑,在一定程度上忽视了村庄治理中的公众参与机制,使项目与乡村社会治理主体之间缺乏有效互动[35],普通村民在村庄公共生活中的话语空间缩小,村民自治流于形式,形成了资源消解自治实践困境[36]。针对项目制存在的逻辑弊端,赋能型供给是在项目制基础上对规则进行了在地化地优化调整,具体包括以下方面:第一,针对本地合村不并组的实际情境,通过制度安排将自治单元下沉到小组一级。第二,将小微项目配置到小组一级,以小组为资源承接单位进行自主建设和自主管理,实化小组自治实体。第三,将村民参与作为基本要求进行制度化规定,以制度明确公共品自主决策的有效性需要以村民实质性参与为基础。村民不仅要以小组为单位进行需求表达,还要通过民主决策决定资源在村组之间如何分配,项目实施和后期管护均以小组为单位进行民主管理和民主监督。最终在小组自治单元内实现了资源有效性输入和村民实质性参与的有机统一。

如何避免“乡政”对“村治”的过度干预,在行政与自治之间保留灵活的弹性空间,实现国家力量与村社内生性自治优势的有效结合,是改善公共品供给状况的有效路径。因此,项目进村过程中规则赋能的关键在于能否实现村民自治从制度性空转到实质落地的转变。“赋能型供给”通过对村民参与进行制度化保障,在村民参与基础上,以村民小组为自治单元,完成民主决策、民主管理和民主监督的自治实践,有利于实现资源输入与群众自治的有效结合。

五、结论与讨论

当前,大量项目进村虽然能够解决村庄公共品供给中资源来源问题,但是却面临公共品供给效率低下困境,存在农民动员缺位和参与不足的“最后一公里”难题。通过对地方实践中“赋能型供给”创新思路的解构,本文发现,地方政府能够在项目分类的基础上,将部分小微项目的决策权、建管权、监督权下放到村社内部,由行政村和村民小组以民主自治的方式完成项目进村的自主决策、自主建设和自主管护,有效改善了农村公共品的供给效率。“赋能型供给”具备有效性的关键在于政府能够借资源下乡的契机为基层村社组织赋能,重新激活基层村社组织的自主性和能动性,找回基层组织动员村民和组织社会的内生功能。具体而言,政府能够通过优化小微项目的制度安排,从资源、权力和规则三个方面,以属地化包干、约束型自主和制度化参与机制为基层村社组织进行综合赋能,力图激活治理动力,提升治理能力和培育自治空间。最终,通过制度赋能使行政替代逻辑下脱嵌的基层村社组织重新归位,成为国家与农民之间的联结中介和动员载体,引导和组织村民参与到资源下乡实践过程中,以此应对公共品供给“最后一公里”难题。

本研究尝试将农村公共品供给“最后一公里”问题置于国家与农民关系视域下思考,厘清其背后的逻辑梗阻。取消农业税后,国家与农民之间关系发生了从汲取型到输入型的根本转变,国家向农村大量输入资源进行公共品建设。在国家政权建设过程中,基层村社组织也朝着“服务型”组织转型,但是由于大量下乡资源没有同步转化为基层组织的动员能力,基层组织与群众存在一定程度上的脱节[37]。当作为国家与农民联结中介的基层村社组织无法稳定有效地发挥功能时,国家直接面对分散的农户时会陷入动员和组织困境,引发公共品供给“最后一公里”难题。因此,本研究提出“赋能型供给”实践思路,以村庄社会对项目的依赖性为基础,将农村小型公共品供给与基层组织建设相结合,借资源下乡赋能基层村社组织,重新激活行政村和村民小组的动员性,使其成为国家与农民之间的联结中介,形成“国家—基层村社组织—农民”的互动结构,为改善农村公共品供给效率提供可行思路。

农村公共品有效供给与基层有效治理是一体两面的实践过程,资源下乡赋能基层组织,不仅能实现国家与农民之间的良性互动,有效改善农村公共品供给效率,也有利于完善村级治理,提升基层治理能力。因此,将国家下乡资源转化为基层组织治理效能,实现农村公共品供给水平与基层治理能力的同步增长具有必要性和紧迫性。国家权力在资源下乡过程中一方面要为基层组织赋能,提升基层组织的治理能力,另一方面也要为基层组织保留自主性实践空间,避免国家包揽代建造成基层治理悬浮。

注释:

① 按照学术惯例,文中所涉地名均做匿名化处理。

② 此处主要指行政村与村民小组构成的基层村社组织。

[1] 王海娟.项目制与农村公共品供给“最后一公里”难题[J].华中农业大学学报(社会科学版),2015(4):62-67.

[2] 刘建平,陈文琼.“最后一公里”困境与农民动员——对资源下乡背景下基层治理困境的分析[J].中国行政管理,2016(2):57-63.

[3] 李元洪,桂华.分配型民主机制下农村公共品供给模式研究[J].中州学刊,2018(7):73-78.

[4] 叶兴庆.论农村公共产品供给体制的改革[J].经济研究,1997(6):57-62.

[5] 林万龙.中国农村公共服务供求的结构性失衡:表现及成因[J].管理世界,2007(9):62-68.

[6] 桂华.项目制与农村公共品供给体制分析——以农地整治为例[J].政治学研究,2014(4):50-62.

[7] 吕德文.治理现代化进程中的简约治理[J].云南行政学院学报,2017,19(6):60-62.

[8] [美]杜赞奇.文化、权力与国家——1900—1942 年的华北农村[M].南京:江苏人民出版社,2003.

[9] 张雪霖.涉农资金项目供给模式及其内卷化治理[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2015,16(1):42-48.

[10] 耿羽.“输入式供给”:当前农村公共物品的运作模式[J].经济与管理研究,2011(12):39-47.

[11] 李祖佩.论农村项目化公共品供给的组织困境及其逻辑——基于某新农村建设示范村经验的实证分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2012,12(3):8-16.

[12] GRAHAM P.Mary Parker Follett.Prophet of Management:A Celebration of Writings from the 1920s[M].Boston:Harvard Business Press,1995.

[13] CONGER J A , KANUNGO R N.Theempowerment process:Integrating theory and practice[J].The Academy of Management Review,1988,13(3):471-482.

[14] 何得桂,武雪雁.赋能型治理:基层社会治理共同体构建的有效实现方式——以陕西省石泉县社会治理创新实践为例[J].农业经济问题,2022(6):134-144.

[15] 林雪霏,周治强.村庄公共品的“赋能式供给”及其制度嵌入——以两村用水户协会运行为例[J].公共管理学报,2022,19(1):134-145,175.

[16] 仇叶.县级政策转换与有效治理——对中国公共政策过程的反思[J].经济社会体制比较,2021(3):99-108.

[17] 刘丽娟,潘泽泉.赋权村社、激活自治与农村公共品有效供给[J].农村经济,2022(3):22-31.

[18] 安永军,刘景琦.“中间结构”:资源下乡背景下国家与农民联结的新机制[J].农业经济问题,2019(9):96-107.

[19] 朱政,徐铜柱.村级治理的“行政化”与村级治理体系的重建[J].社会主义研究,2018(1):121-130.

[20] 贺雪峰.资源下乡与基层治理悬浮[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2022,42(7):91-99,184.

[21] 杨君,周自恒.治理过密化:理解乡村社会中国家联结个人的一种方式[J].公共管理评论,2022,4(2):143-166.

[22] 周飞舟.从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响[J].社会学研究,2006(3):1-38,243.

[23] 黎炳盛.村民自治的最初诱因:非集体化改革后农村公共产品供给的失效[J].云南行政学院学报,2002(4):48-50.

[24] 张厚安.乡政村治—— 中国特色的农村政治模式[J].政策,1996(8):26-28.

[25] 贺雪峰.论半熟人社会——理解村委会选举的一个视角[J].政治学研究,2000(3):61-69.

[26] 徐勇.“防震圈”、自治秩序与基层重建[J].探索与争鸣,2011(7):18-19.

[27] 应小丽.“项目进村”中村庄自主性的扩展与借力效应——基于浙江J村的考察[J].浙江社会科学,2013(10):92-98,158.

[28] 杜鹏.乡村治理结构的调控机制与优化路径[J].中国农村观察,2019(4):51-64.

[29] 颜昌武,许丹敏.属地管理与基层自主性——乡镇政府如何应对有责无权的治理困境[J].理论与改革,2021(2):73-86,153.

[30] 贺雪峰,阿古智子.村干部的动力机制与角色类型——兼谈乡村治理研究中的若干相关话题[J].学习与探索,2006(3):71-76.

[31] 曹海林,王真真.项目难以真正“进村入户”的生成机理及治理路径——基于L乡生物质取暖项目的案例分析[J].中国农业大学学报(社会科学版),2022,39(2):87-102.

[32] 叶贵仁,陈燕玲.约束型自主:基层政府事权承接的逻辑[J].中国行政管理,2021(1):21-28.

[33] 冯川.“联村制度”与利益密集型村庄的乡镇治理——以浙东S镇M村的实践为例[J].公共管理学报,2016,13(2):38-48,154.

[34] 贺雪峰.规则下乡与治理内卷化:农村基层治理的辩证法[J].社会科学,2019(4):64-70.

[35] 肖龙.项目进村中村干部角色及村庄治理型态[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020,20(1):71-80.

[36] 李祖佩.“资源消解自治”——项目下乡背景下的村治困境及其逻辑[J].学习与实践,2012(11):82-87.

[37] 桂华.迈向强国家时代的农村基层治理——乡村治理现代化的现状、问题与未来[J].人文杂志,2021(4):122-128.

Value connotation, logical mechanism and operational mechanism of "empowering supply" of rural public goods: Take the innovative practice of Kai town small and micro project as an example

YAN Hong

(School of Sociology, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

The "last mile" dilemma of lack of farmers' mobilization and participation is the key factor restricting the efficiency of rural public goods supply. The study found that the government's entrusted construction model in the project-based supply contains the practical logic of administrative substitution of organizations, and will fall into the mobilization dilemma due to the aphasia and absence of grass-roots village community organizations, which will lead to obstacles in the practice of projects entering the village. The grassroots innovation practice of "enabling supply" is an optimization of the government's entrusted construction model, realizing the logical evolution from "replacement organization" to "enabling organization". On the basis of project classification, the local government can optimize the construction and management system for projects entering the village, and delegate the authority of small and micro projects to the village community, and the administrative village and villager groups can conduct autonomous governance. Based on the village's dependence on the project, the government through moderate decentralization and restrained administrative intervention, from the three levels of resources, power and rules, with localized contracting, constrained autonomy and institutionalized participation in the practice mechanism as the grassroots village community organization. Carry out comprehensive empowerment to make it a connection intermediary and mobilization carrier between the state and farmers. In the process of entering the village, the project will reshape the interaction structure between the state, the grass-roots village community organization and the villagers, and form a grass-roots organization system that can deeply mobilize the rural society, effectively resolve the "last mile" problem, and improve the efficiency of public goods supply. The innovative practice of "enabling supply" provides a feasible idea for how to realize the effective supply of rural public goods under the background of the project system.

empower supplying; resources go to the countryside; grassroots organizations; empowerment; rural revitalization

D422.6

A

1009–2013(2023)01–0074–12

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2023.01.009

2022-07-18

国家社会科学基金青年项目(20CSH050)

严红(1994—),女,河南信阳人,博士研究生,主要研究方向为农村社会学、基层治理。

责任编辑:黄燕妮