人工智能技术恐惧症的定义、诱因、衡量及克服路径研究

2023-01-31陈奕延

陈奕延 李 晔

1(北京理工大学管理与经济学院 北京 100081) 2(南开大学经济与社会发展研究院 天津 300071) 3(河北省公共政策评估研究中心 河北 秦皇岛 066004)

0 引 言

技术的发展始终伴随着人类文明前进的步伐,Norman[1]认为技术的目的是通过设备简化人类的生活,但同时也使得这些设备变得更难被人类学习或使用,这是技术的悖论。在许多技术的发展过程中都可以明显观察到指数化变化以及雪球效应[2]。新兴技术的成本会随着技术规模的扩张而降低[3]。相比技术的发展速度,人类的认知发展则相对缓慢,无法及时适应或学习所有这些技术。

当一个国家或组织普及推广新技术时必将给人们带来新的挑战,持续的技术扩散将迫使人们在很短时间内接受并适应新技术,但这种技术变革的引入会对人类情感和认知反应形成刺激[4]。当个体受到正向(负向)的刺激后,其情绪会迅速上升(下降)[5],虽然随着时间推移个体会慢慢适应这种刺激,且个体的情绪会回归基准线并达到以前的水平[6],但在短期内由于缺乏清楚的理解与认知,个体容易对新技术产生消极抵触行为[7],这种行为会给国家或组织的发展与创新造成消极影响,比如导致企业业绩不佳[8]。技术恐惧症的表述尚未统一,我们通常将这种因使用新技术引发的消极、恐惧、排斥甚至厌恶情绪称为“技术恐惧症”。技术恐惧症会给员工、组织,乃至国家的发展与创新带来负面影响,特别是在人工智能技术飞速发展的今天,其复杂程度以及由此带来的创新资源已经不是单独个体可以轻易掌握并加以控制的[9],而科学家们却往往忽视人们对技术的态度,一往直前地致力于开发新技术[10],这样必然会导致短时间内人们对人工智能技术的恐惧。因此,找出克服人工智能技术恐惧症的路径显得尤为重要。

本文研究的主要贡献如下:(1) 提出人工智能技术恐惧症的定义及诱因;(2) 借鉴以往研究,提出包括技术偏执、技术担忧、技术焦虑、控制反叛、认同感匮乏五个指标的衡量人工智能技术恐惧症的指标体系;(3) 采用5W模式并通过系统文献综述的方式,利用文献定性分析法,分别提出克服技术偏执、技术担忧、技术焦虑、控制反叛、认同感匮乏的路径,为今后进一步研究提供了理论依据。

1 相关研究评述

1.1 人工智能

人工智能技术是当前全球关注度最高的技术之一,1956年的达特茅斯会议(Dartmouth Conference)上首次明确提出了“人工智能”的基本概念。人工智能领域的先驱Minsky[11]认为人工智能是“让机器去做本来需要人类智慧才能做到的事情的一门学科”;另外一位人工智能领域的先驱,斯坦福大学的Nilsson[12]则认为人工智能是由知识的表示、知识的获取和知识的运用构成的知识科学。在外形设计上,人工智能不仅可以与人类拥有相似的外形,比如本田公司制造的ASIMO机器人,也可以模仿其他生物,比如波士顿动力公司(Boston Dynamics)研发的机器狗Spot、SpotMini等。人工智能从能力范围上来说可以分成广义和狭义[13]两类,广义的人工智能要求具备完成复杂目标的能力,而狭义的人工智能则要求具备人的大脑一般的复杂智力。另外,按照发展代际和是否拥有自我意识的角度来划分,则人工智能还可以分为弱人工智能、强人工智能[14]和超级人工智能[15],当前全球的人工智能发展水平尚处于“弱人工智能”阶段。

1.2 人工智能技术恐惧症

面对“人工智能”等新兴技术,人们会根据对待新兴技术的态度衍生出两类人群:被技术所吸引的一类人群可以称为“技术爱好者”(Technophile),他们以积极的态度接受大多数或所有的技术,热衷于使用新的技术形式,并将新技术视为改善生活条件和解决社会问题的一种方式[16]。然而,随着现代技术在人类社会生活中的不断扩散,对技术表现出恐惧的人数正在逐步增加,这种对技术的恐惧可以从简单的对新技术的回避行为,例如拒绝使用新技术,发展为生理上的有机症状,比如出汗和心悸。这种现象将影响大约世界三分之一的人口[17],这种症状被称为“技术恐惧症”(Technophobia),患有“技术恐惧症”的人是相对于“技术爱好者”的另外一类人群。

技术恐惧症超越了国界限制,它是一种针对技术问题衍生的行为,与技术共存但不考虑物理位置[18],技术恐惧症并非单纯意义的恐惧症(例如“广场恐惧症”),它可以被描述为一些针对先进技术消极、恐惧的想法或不愿意使用先进技术的态度[19];Osiceanua[17]则将技术恐惧症定义为对现代技术和复杂技术设备的恐惧、厌恶或感到不适,它由两个主要部分组成:(1) 对使用技术的恐惧;(2) 对技术给社会带来的影响的担忧。Korukonda[20]认为技术恐惧症是教育和培训系统以及商业组织中计算机技术快速普及发展的结果。由于技术在人类生活的各个方面广泛存在,从职业工作、教育培训到娱乐休闲,人类每天都在和技术进行着不同程度的接触,因此,对接触技术产生的恐惧在很大程度上影响着人们的生活质量[21]。

过去几十年对技术恐惧症的研究大多集中在信息通信技术上,信息通信技术产生的技术焦虑症有“计算机恐惧症”[22]、“计算机焦虑症”[23]和“网络恐惧症”[24]等多种称呼,这些称呼并没有本质意义上的区别[25]。许多学者对此进行了详细研究:Salamzadeh等[19]通过定性研究的方法调查研究了伊朗大学里的讲师和高等教育学生的技术恐惧症,将技术恐惧的原因归结为缺乏个人技能等共14个原因;Nimrod[25]认为技术恐惧症与用户的教育程度、健康状况和幸福感相关,幸福感的缺失与技术恐惧症之间呈现显著的正相关性;Hogan[26]在研究中发现技术恐惧症与性别和经验有关,相关专业的经验越高,则技术恐惧症的水平越低;Bozionelos[27]研究了认知的自发性与计算机焦虑的关系以及对计算机使用的态度,结果表明认知的自发性与计算机焦虑之间存在显著的负相关;Tekinarslan[28]研究了106名荷兰和土耳其大学生的计算机焦虑水平及差异,结果显示不论国籍,当学生的计算机经验增加后他们的计算机焦虑水平会显著下降;Rosen等[29]对澳大利亚等共10个国家高校大学生的计算机焦虑结构进行了比较分析,从文化特征、计算机教育、计算机软硬件等方面探讨了计算机焦虑的结构性异同;Weil等[30]对美国等一共23个国家38所大学的3 992名一年级学生的技术恐惧症进行了调查,结果显示大多数国家的样本中计算机领域的经验技术越丰富,技术恐惧症的程度越低。

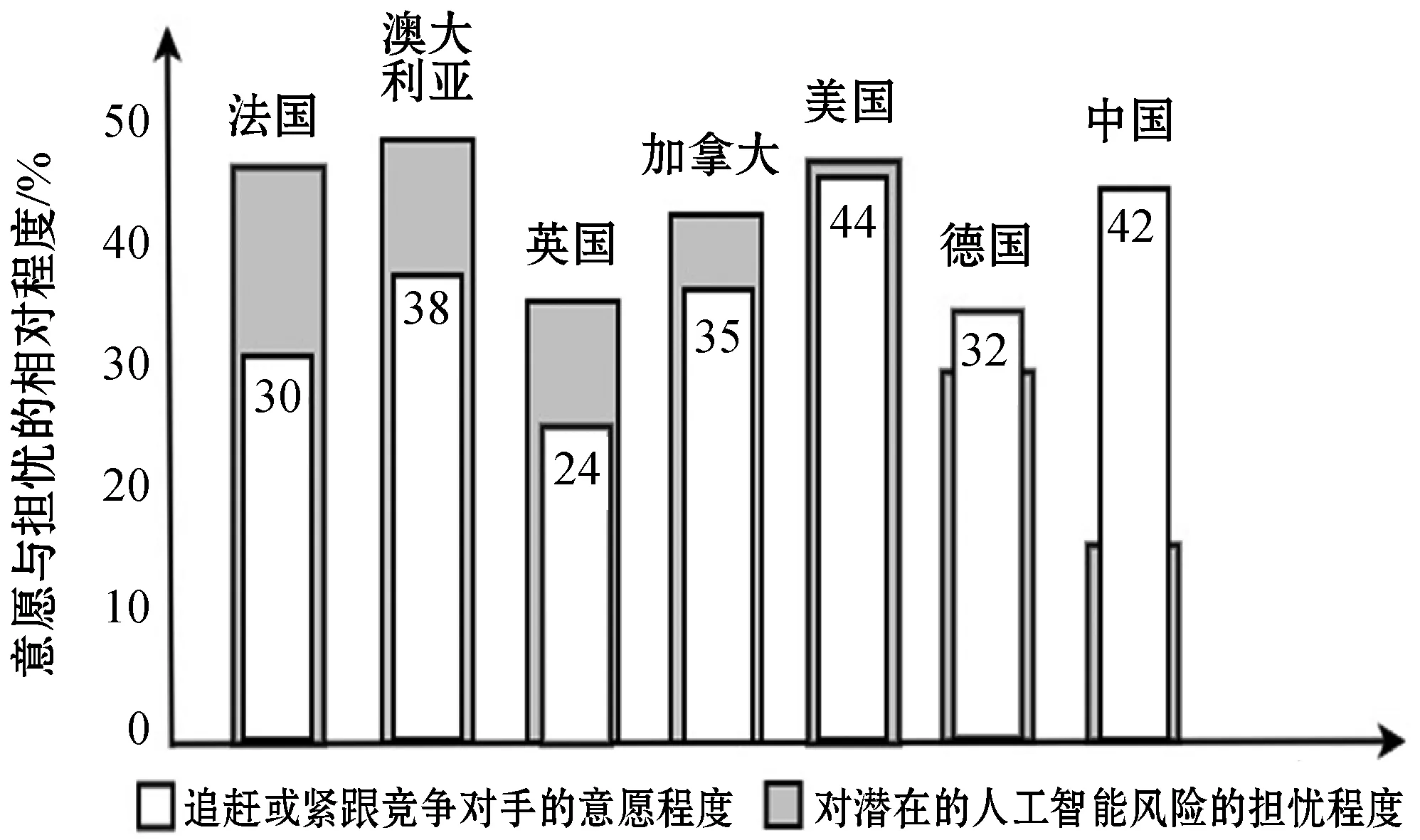

人工智能技术作为一种新兴技术,同样可以引发人们的“技术恐惧症”。由于人工智能技术的出现与兴起较互联网技术更晚,因此针对人工智能技术引发的“技术恐惧症”的研究目前较少。以自动驾驶汽车(Autonomous Vehicles)为例,它是承载了人工智能技术的智能工业载体,Hudson等[31]的研究表明,人们在对待自动驾驶汽车的态度上呈现出分化态势。例如,20岁的年轻人群体对自动驾驶汽车感到不舒服的比例为73.4%,而在65岁的老年人群中这一比例则为82.6%。另外一项来自德勤科技、传媒和电信行业中心[32](Center for Technology,Media & Telecommunications,Deloitte)的调查报告显示虽然在微观层面上有近三分之二的早期人工智能应用者认为人工智能技术对企业取得商业上的成功“非常”或“特别”重要,但在多数国家中,企业对潜在的人工智能风险的担忧程度高于他们追赶或紧跟竞争对手的意愿程度,如图1所示。

图1 各国企业对人工智能技术的意愿与担忧程度

显然,即便是对人工智能技术持最乐观态度的中国也存在对于人工智能的担忧,这说明“技术恐惧症”是普遍存在的,为与传统的信息通信技术(ICT)引发的技术恐惧症相区别,将这种由人工智能技术引发的技术恐惧症命名为“人工智能技术恐惧症”(Artificial Intelligence-based Technophobia)。人工智能技术恐惧症使人类无法完全与人工智能在社会生活和科技活动中进行协作,人们对人工智能在安全隐私、道德伦理等方面均有或多或少的担忧。另一方面,即便人类消除了技术层面上对于人工智能的担忧,单纯就外观设计或行为上人类对人工智能依然存在恐惧。Mori等[33]提出的“恐怖谷”理论阐述了这一观点,即当人工智能在外形或动作上与人类的相似程度超出一定阈值时,人类对人工智能的认同感反而开始下降,甚至出现“排斥情绪”(认同感为负),以工业六轴机器人、COG类人机器人、Aldebaran NAO机器人、Geminoid成人型机器人、玩具人偶等物体为例,可以看出人类对类人形人工智能的认同感甚至不如玩具人偶高,如图2所示。

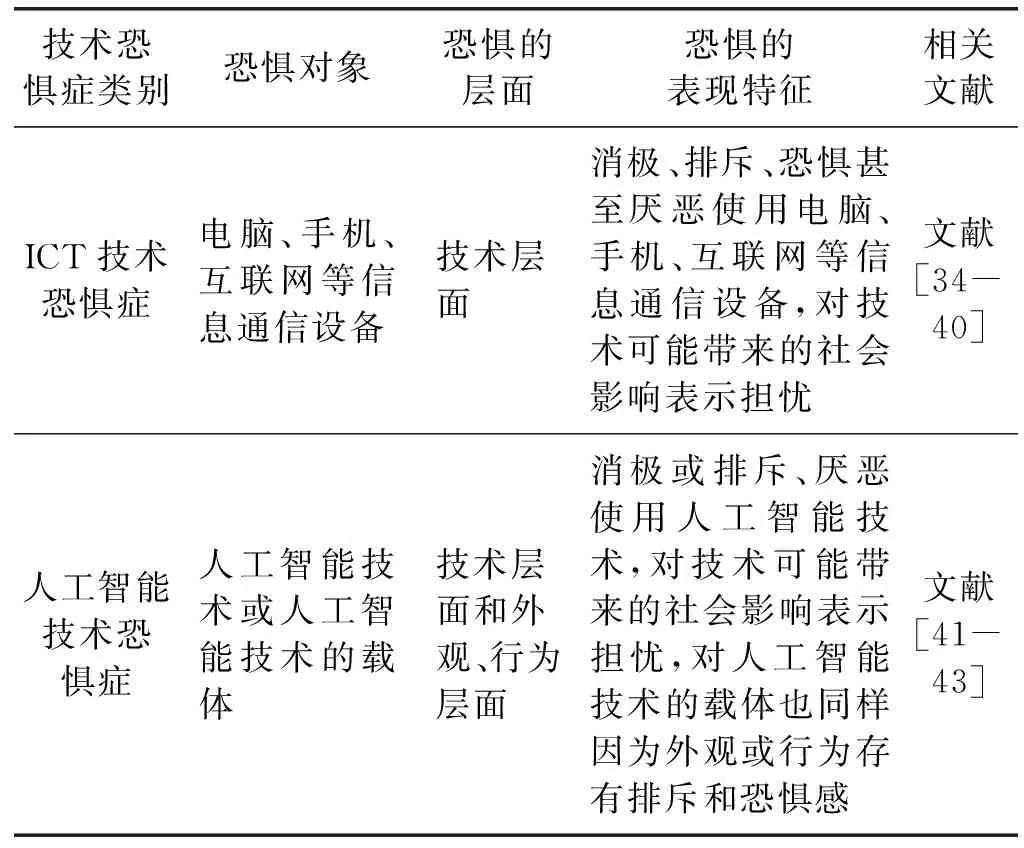

可见,人工智能技术恐惧症与传统的技术恐惧症(比如信息通信技术(ICT)的恐惧症)不同,患者不仅对使用人工智能技术以及人工智能技术带来的社会问题产生消极、排斥、恐惧甚至厌恶的情绪和行为,对人工智能技术载体的外观或行为也存在不认同感,二者的区别如表1所示。

表1 两种技术恐惧症的区别

2 背景假设

由于人工智能技术恐惧症与传统的ICT技术恐惧症不同,想要克服人工智能技术恐惧症,则必须找到诱发人工智能技术恐惧症的恐惧因素,进而针对不同的恐惧因素提出不同的克服路径,这样的研究需要在一定的背景条件下进行。人工智能的社会接纳问题是一个具有挑战性的开放问题,Mori等[33]和Kaplan[44]都认为应该把人工智能与人类环境的社会融合问题作为一项关键任务,对人类而言,与人工智能的合作不仅要保障生理的安全,在心理上也应该是舒适的[45],如果人类确实了解人工智能的意图,那么他们就可以更好地开展合作[46],并使得人工智能可以按照人类认为的安全方式执行任务[47]。

在保障生理安全方面,人们对于人工智能的担忧主要来自于两方面。一方面是人工智能高度进化后可能会对人类造成的“背叛”,这是一种来自人工智能主观意志(如果人工智能具备主体性和足够的智慧,则自然拥有主观意志)的威胁,目前尚未出现相关案例报道,但一经发生则后果会相当严重。另外一方面,则是使用人工智能过程中由于机械或系统故障带来的那些威胁人类生命健康安全的隐患,比如空间机器人因长期重复执行控制指令发生的系统崩溃[48-49]。这种威胁不会以人工智能的主观意志为转移,而是一种客观存在的现象,就像人类会生病一样,这些隐患可以通过技术手段加以解决,即只需要对人工智能进行升级改进,而不需要特别关注患有人工智能技术恐惧症的人们(通常为用户群体)的感受。只要降低了人工智能技术的故障率,则出现危害人类生命健康安全的事件的概率也会相应降低,人们自然无须再担心技术安全造成的生命健康威胁。正如19世纪末汽车问世至今,人们对驾驶汽车的态度变化一样。据此提出背景假设:(1) 研究讨论的人工智能是与人类智慧相当或更高的强人工智能或超级人工智能;(2) 研究讨论的人工智能技术恐惧症的恐惧因素,不包括人工智能因发生客观故障对人类造成的生理安全威胁。

3 指标体系构建

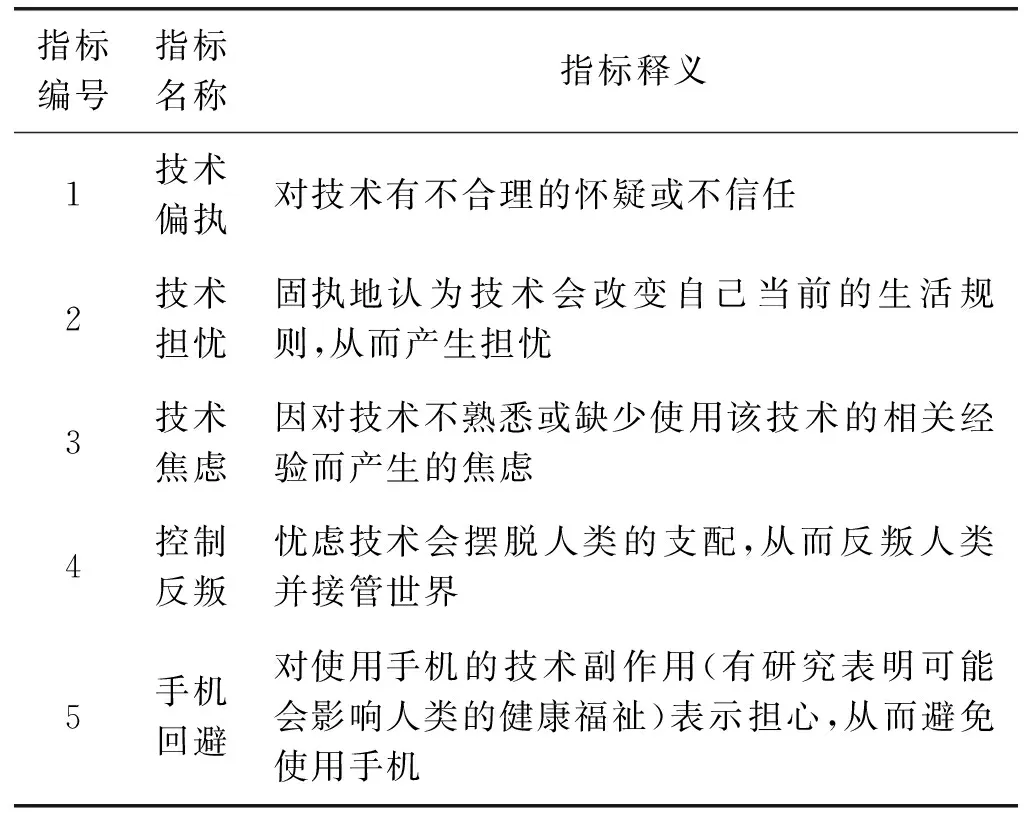

要找到克服人工智能技术恐惧症的路径,则必须首先找到人们产生人工智能技术恐惧的各种恐惧因素,即导致人工智能技术恐惧症发生的因素,用它们构建一套合理、客观的指标体系,在此基础上进行探讨分析。在心理方面,很多学者也做出过对于技术恐惧症的相关的研究,大多数都是用量表来测试并分析技术恐惧症的程度,常用的有KHASAWNEH技术恐惧症量表[50]、技术接受模型[51](Technology Acceptance Model,TAM)、特质元情绪量表[52](Trait Meta-Mood Scale,TMMS)、组织氛围问卷[53](Litwin and Stringer Organizational Climate Questionnaire,LSOCQ),这些量表主要发放给受试者,让受试者根据不同的项目进行打分,然后利用统计工具对调查结果进行分析,属于定量分析。虽然这些定量研究较为客观合理,且贴近实际生活,但信息的收集容易受到问题和受试者差异的影响,故调查的结论通常也会不同,因此,参考KHASAWNEH技术恐惧症量表并结合人工智能技术恐惧症的特点,在此基础上构建诱发人工智能技术恐惧症的指标体系。KHASAWNEH[40]设计的量表用五个指标来衡量分析技术恐惧症,包括技术偏执(Techno-Paranoia)、技术担忧(Techno-Fear)、技术焦虑(Techno-Anxiety)、控制反叛(Cybernetic Revolt)、手机回避(Cellphone Avoidance),这五个指标的具体释义如表2所示。

表2 KHASAWNEH技术恐惧症量表的指标及释义

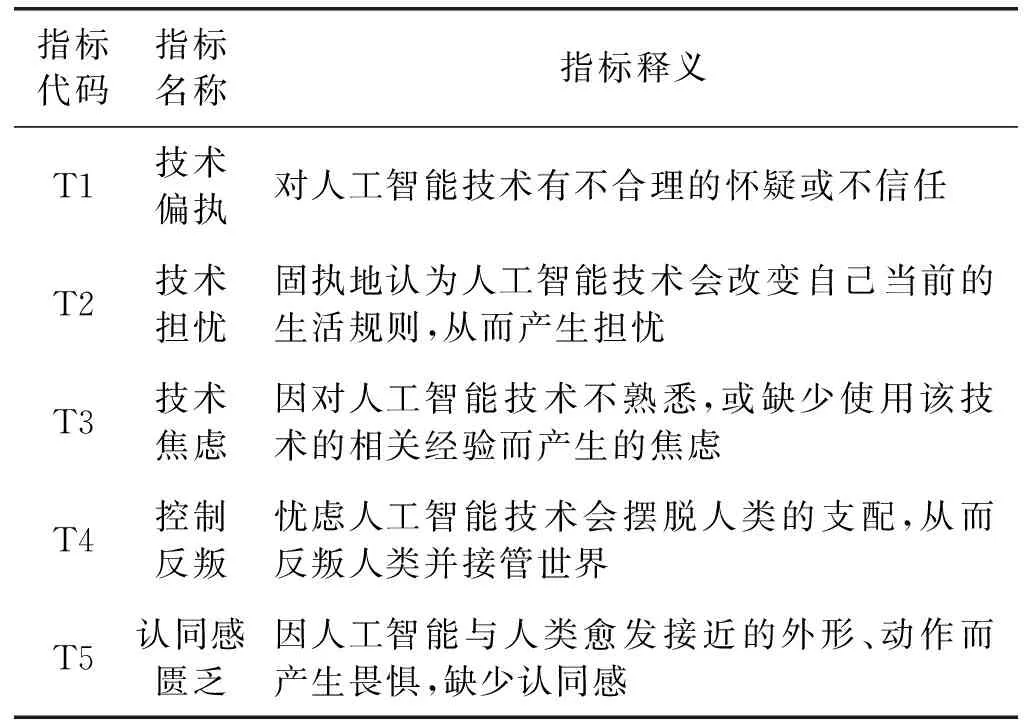

显然,前4项指标的适用对象不限于特定的技术,所以也可用于解释人工智能技术恐惧症,而第5项指标具有较强的针对性,针对的是信息通信技术(ICT)。由于研究对象是人工智能技术恐惧症,加之人工智能技术恐惧症与ICT技术恐惧症有所区别(详见表1),故第5项指标并不适用于此。结合Mori等[33]的“恐怖谷”理论,将第5项指标“手机回避”替换为“认同感匮乏”(Less Sense of Identitiy),可以构建一个用于衡量人工智能技术恐惧症的指标体系如表3所示。

表3 衡量人工智能技术恐惧症的指标体系

4 克服人工智能技术恐惧症的路径研究

由于以往的研究都是通过含有不同指标的量表,从不同的受访群体中抽取样本进行调查并收集信息,最后利用统计的方法对信息进行处理分析,这些研究方法存在一定局限性,易受到指标选取、调查对象选取、样本容量大小等因素的影响,方法虽然客观,但研究的鲁棒性较差,容易得到不一致甚至相矛盾的结论,加之人工智能技术恐惧症的成熟研究较少,数据匮乏不易获取,采用定量分析的方法存在困难。

由于文献分析法具有工作效率高、信息获取简单、分析成本低的优势,而定性分析可以在宏观层面用逻辑清晰揭示各种现象的内在联系[54],文献定性分析法则结合了两种分析方法的优势,故研究采用文献定性分析法,利用Lasswell[55]的5W模式,利用系统文献综述(Systematic literature review)的方式针对人工智能技术恐惧症的每一个指标进行指向性的文献搜集,然后通过梳理分析搜集的研究文献,提出客观科学的克服人工智能技术恐惧症的有效路径。另一方面,虽然在短时间内无法克服所有患者的人工智能技术恐惧症,但人类个体可以通过情绪放大的方式影响整个群体,即个体可以通过传播感知、经验、态度、信念、信息编码和目标寻求来改变整个群体对上述因素的态度[56-58],如果少部分人群克服了人工智能技术恐惧症,通过情绪放大的途径,则可以缓解剩余患者的人工智能技术恐惧症,使整个群体的情绪趋于凝聚和稳定[59-60],对进一步克服人工智能技术恐惧症起到积极作用。

4.1 克服技术偏执的路径

对于人工智能技术的偏执来源于对技术不合理的怀疑或不信任,这是因为人类对人工智能的出现抱有一种敏感的两面情绪,一方面人类对于创造人工智能这件事而言是自大且自信的,认为自己扮演了造物主的角色,可以认为人工智能的出现是人类第一次亲手创造出了拥有高智慧及自主性的事物,所以人类对人工智能抱有一种“自大”情绪,但这种情绪并不完全等同于心理学上典型的“自恋型人格”(Narcissistic Personality)。自恋是一种带有傲慢和权力感,并喜欢剥削他人意愿有关的人格特质[61],具有崇拜需要[62],而这种崇拜需要来源于扭曲的自我观点和自我提升[63],但人类清楚人工智能强大的能力,也没有信心百分之百能够让人工智能崇拜自己,否则就不会对人工智能抱有恐惧情绪,所以这种“自大”并非纯粹的“自恋”。人类除了身为造物主的“自大”之外,对于人工智能还带有“自卑心理”,这是因为人类的进化具有排他性,虽然人类经常标榜自己是热爱和平的生物,但自从人类祖先诞生这几十万年以来,人类却灭绝了地球上90%的物种,且人类灭绝生物的速度是自然界创造新生物种速度的1 000倍[64],但人工智能不同于以往的自然演化生物,人类是无法彻底消灭人工智能的,除非人类放弃发展人工智能,而人工智能的智慧水平却随着人类的需求变得越来越高,甚至在未来会有超越人类的一天。人类对人工智能强大的能力有一种渴望,同时还混杂着自卑情绪。因此,可以认为人类对人工智能抱有复杂的感情,但这种感情使人类进入了一种“双重自我否定”的悖论情结:一方面人类之于人工智能扮演着“造物主”的角色,认为自己理应拥有高于人工智能的社会位置;而另一方面,人工智能所具有的能力又远远强于人类,在能力范畴上人类无法企及,人类出于本能对人工智能拥有一种防御心态[65]。由此可知,人类无法完全信任人工智能技术。由于这种技术偏执导致的不信任并非因为信息匮乏或者知识结构不对称,而是一种不合理的怀疑或不信任,所以它无法通过简单的科学普及或知识学习来解决,必须从心理或组织管理的角度中寻找相应的克服路径。

克服技术偏执的路径是提升自我效能。自我效能是指个体对自己能否顺利完成任务的信念或信心[66],人工智能技术的发展是不可回避的,因此可以把人工智能的出现视作一种挑战性压力(Challenge Stress)[67],个体在面对压力时更倾向于改变环境[68],比如通过创新的方式[69]。当人类面临人工智能带来的压力时,如果能够将这种压力视作挑战性压力,则可以提升人类的自我效能,而自我效能的增加也可以促进对他人的信任感,特别是在团队中员工之间的彼此信任[70],而人机协作的环境中,人类和机器人需要共同作业组成一个团队组织,又因为在之前的假设中认为人工智能具有和人类相当甚至更高的智慧(强人工智能或超级人工智能),所以可以将研究中的人工智能临时赋予人类的“主体性”,即将人工智能作为人类来看待。当人类的自我效能增加时,在团队氛围中对人工智能的信任也自然会增加;另一方面,根据压力交易理论[71],当个体承担了过多的工作任务和工作职责时,他们会更多地关注个人投入是否得到合理的补偿,即是否存在“分配公平”的组织管理机制,若不存在这样“分配公平”的机制,组织内的成员无法通过多劳多得的方式获得自我肯定感和胜任感,则个体完成任务的动力和自信都会大打折扣,自我效能反而会因此降低[72]。分配可能会致使自我效能下降,但由于人工智能提高了社会生产效率,使得社会的供给增加,分配问题的重要性相对而言有所下降。Graetz等[35]利用1993年至2007年17个国家的工业面板数据研究了工业机器人与发达国家取得的经济成果之间的关系,发现工业机器人的使用量的增加与劳动生产率的提高有关,机器人使用量的增加对每年的劳动生产率增长贡献了大约0.36%,对整体经济生产力增长的贡献达到了15%,不仅增加了供给降低了产出价格,而且提高了全要素生产率。所以,当人工智能充斥社会各个工作岗位后,不必过度担心分配问题,因为物质会变得极丰富。既然分配公平不会过多影响个体自我效能的提升,因此有理由认为提升自我效能可以克服技术偏执。

4.2 克服技术担忧的路径

对于人工智能的技术担忧来自不想被人工智能改变现有生活模式的固执心理,而著名心理学家Festinger[36]认为固执心理被认为是由认知失调(Cognitive Dissonance)引起的,认知失调就是由于两种认知在环境、个人行为、信仰、意志、信念等不一致而使人滋生的紧张心理,情况严重时会导致人格失常与离轨行为。人们不想改变现有的生活状态,是因为现有的生活环境形成了一个符合自身心理舒适的“舒适区间”(Comfort Zone)。舒适区最早来源于安全旅行和交通心理学领域,Gibson等[75]将它定义为驾驶过程中使司机感到舒适的行为。后来这一概念逐步拓展延伸至社会心理学和管理心理学,它代表了个体表现出来的习惯性行为模式和认知状态,习惯处于舒适区间的人们不希望改变现有的行为状态或固有认知,因此会不自觉地排斥外来介质的干扰,如果行为超过舒适区,则会产生焦虑不安。长期处于舒适区环境下的人们会产生认知失调,他们对待新鲜事物会习惯从主观意愿出发,采用自己习惯的固有认知,习惯性地排斥和拒绝与固有认知相悖的情况,当新鲜事物与固有认知不符时,就会对新鲜事物产生排斥[38],最严重的情况会发展为“认知闭合”,即个体会过度利用某些社会线索,通过“以偏概全”的方式说服自己,避免再次面对认知的模糊性(固有认知与新鲜事物两种认知造成的模糊性),且不愿吸收与原有信息不一样的新信息,很难被他人说服[39]。面对人工智能,人们会用习惯的固有认知去衡量这一新鲜事物,在两种认知产生不一致后就会形成担忧情绪,担忧人工智能作为外来介质会改变个体原有的心理舒适区,从而产生技术担忧。

克服技术担忧的路径是走出心理舒适区或拓展心理舒适区。走出舒适区域要通过激励的措施来激发人们不畏艰险、努力尝试的情绪。当个体接收的信号较为积极时,人们会感受到更多对自我社会判断能力的确定性,从而产生积极情绪[40],而正确的引导也可以激发个体的勇气[41],而个体在面对压力时更倾向于改变环境[68],因此,采用适当的方法是可以促使人们走出心理舒适区,克服技术担忧的。另一方面,扩展个体的心理舒适区也是一个好方法,这种方法通常被用于心理治疗,目的是增强自我认知和情感体验[80]。在人工智能的设计上也要更加注重工效学和用户体验,Ciuha等[43]研究了男性和女性皮肤区域对温度刺激的敏感性,虽然结论并没有呈现出因性别不同导致的显著的热敏性差异,但研究发现手臂的热敏感性相比其他躯体部位更高。在设计人工智能散热性功能的时候,可以将上述因素纳入考虑,提高客户群体对产品的体验感,使客户对该产品的自我认知得到强化,并形成该产品使用起来非常舒适的固有认知,这在无形中拓展了心理舒适区。显然,不论是引导人们走出心理舒适区,或者通过工效学和用户体验的知识拓展心理舒适区,都可以成为克服技术担忧的路径。

4.3 克服技术焦虑的路径

对于人工智能技术的焦虑来自于对人工智能技术的不熟悉以及缺少使用人工智能技术的相关经验。这种技术焦虑与技术担忧和技术偏执不同,按照Osiceanua[17]对技术恐惧症的定义,这种技术焦虑并非单纯针对人工智能技术本身的恐惧,而是对人工智能技术已经或未来可能给社会带来的影响产生的焦虑,其中最主要的焦虑来自于因无法掌握或熟练应用新技术而失业[72],事实上这种焦虑并非毫无根据,很多学者都认为人工智能技术的推广和普及会导致一部分群体失业。Zemtsov[73]认为使用无人技术可能会导致就业水平下降,以俄罗斯为例,大约44%的工人会被无人技术替代,在从事制造业的发达地区,工人被无人技术的替代率要高于不发达地区。Gomes[74]拓展了新古典增长模型,用它分析了自动化对总体经济的影响,认为当前社会出现的创新浪潮面临着失业以及机器人替代劳动力带来的潜在社会动荡。Frey等[75]利用高斯过程分类器估计了702个详细职业的计算机化的概率,基于这些概率估计研究了未来计算机化对美国劳动力市场的影响效果,得到了工资和教育成就与计算机化的可能性之间呈现强烈的负相关的结论,认为资本将深化对技能劳动力的需求。通过预测可以发现,有170个职业被计算机技术替代的概率在90%以上,大多数运输工人、后勤岗位人员、大量的办公室和行政部门助理人员、生产部门的劳动力人员都存在工作岗位被计算机技术替代的风险。按照马斯洛的需求理论,生理需求位于最低的层级,这其中就包括对于水和食物的需求,如果劳动者失业,则他们的可支配收入必然下降,这在一定程度上将会影响他们最为基本的生理需求,使他们的生活质量下降。因此,有理由认为担忧因无法掌握人工智能技术而失业,从而导致生活质量下降甚至影响生存是技术焦虑的根源。

克服技术焦虑的路径是针对人工智能技术教育培训的模式开展技术创新。人工智能技术是一项非常复杂的技术,需要掌握数学、计算机、自动化等多个领域的专业知识。传统的面授式培训和教育方式有较多限制,且流程上较为碎片化,应该将其进行系统化、集成化、灵活化、平台化整合,不仅要满足专业人士的教育培训需求,也要满足一些兴趣爱好者的自学需要,通过技术创新的方法提高培训设施或软硬件设备的科技附加值,从而进一步提升教育培训的整体效率。Deniz等[76]提出一种为工业机器人离线编程而设计的新颖的互动式训练平台,其目标是支持机器人教育、实用机器人学习、工业机器人科学这三项教育培训任务,通过该交互式机器人平台,客户可以创建所有商用机器人品牌的机械手几何配置和新的机械手几何设计。该平台涵盖了如编程、基本运动类型(线性、关节、重新定向)、操纵器工作空间定义、刀具中心点和轴速度、加速度等所有参数和功能,能够提供可插入到工作区中的实体组件并进行编程演示,同时具备真正的编程逻辑控制器和离线编程的机器人连接装置。平台体积小,是基于开源库设计和开发的,能够在所有操作系统(如Windows、Mac和Linux)上工作。Perez等[77]研究了虚拟现实与机器人技术之间的协同作用,提出了利用商业游戏技术来创造一个基于虚拟现实的完全沉浸式环境。该环境包括一个连接到机器人控制器的接口,在该接口上实现了控制虚拟机器人所需的数学模型,该系统可用于训练、仿真和更具创新性的功能。该系统对于机器人控制而言具有集成性、非昂贵性和独特性的优点,可满足机器人爱好者进行自学的需求。Borrero等[78]在机器人学的实验训练领域提出了一个新的现实和新的教学/学习概念,这是一种基于增强现实的远程实验室系统,能够使教授和学生在当前的课堂实验室即时交流,系统中包括与真实实验室交互的虚拟元素,相比传统的课堂实验室,这种远程实验室系统提供了更多的功能。诸如此类的研究还有很多,显然,要克服技术焦虑就必须改善外来就业前景,增强人们的就业期望,通过技术创新改善教育培训流程可以完成这一任务。

4.4 克服“控制反叛”的路径

人们对“控制反叛”的担忧源自于人工智能不断演化,且最终拥有超越人类智慧的情境,当人工智能的能力彻底超越人类后(强人工智能或超级人工智能阶段),人们担心没有办法有效约束人工智能,而人工智能也未必会像现在一样(弱人工智能)甘心被人类支配管束。在短期内,人工智能还无法达到人类的思维水平。虽然人工智能拥有远超人类的物理运算能力和逻辑推理能力,但人类拥有的叙事力和共情力仍然是难以复制和被替代的[79],所以短期内人工智能不会具备自我意识和复杂思维,它只是一种执行或从事辅助决策的工具,无法凌驾于身为使用者的人类之上,加上有诸如“机器人三定律”[80]一样的规则约束,短期内人工智能确实不会对人类造成威胁,人们对人工智能“控制反叛”的忧虑并不来自于当前人工智能的发展阶段。

但在未来数十年后,当人工智能进一步进化到强人工智能或超级人工智能阶段,人们对人工智能“控制反叛”的忧虑则变得合乎情理。Campa等[81]认为人类未来会将太空殖民地化,但由于人类在外层空间无法长期生存,所以这一太空殖民地化的过程将由机器人辅助,或完全由机器人完成。另一方面,基于机器学习的人工智能发展将会导致奇点的出现,人类和敌对的人工智能之间将会争夺有限的资源。Last[82]则认为人工智能技术的发展可能使人类在2020年至2025年之间出现大规模的劳动力市场混乱,这会进一步加速收入和财富的不平等。另外,人工智能带来的技术变革预示着人类社会将出现一个超越市场和国家的控制组织,比如“全球脑”自组织巨型网络,它拥有分布式组织和开放式组织功能,使得那些封闭人类思想和潜在性的等级集中型组织趋于瓦解。虽然上述观点较为悲观,但显然人工智能反叛甚至统治人类的可能性是存在的。

克服“控制反叛”的路径是文明备份(Civilization Backup)。当人工智能深入人类社会后,人类在日常生活中将对人工智能产生深度依赖,为此人类将不具备单独面对自然界的生存能力,也无法利用自身知识另外复制一套人工智能体系,人类自身的物种更新和族群界定可能也会被迫改变[65]。因此,研究认为:当人工智能高度进化后,人类通过进攻性的手段主动毁灭那些可能存在反叛意识的人工智能是不现实的,亦不具备那种能力。另一方面,当人类压制人工智能的一切方法失效后,为防止种群灭绝的最后防御性手段就是文明备份,这种文明备份可以使人类在满足最低生存能力的前提下进行种群繁衍和文明传承,防止因大筛选理论(Great Filter)[83]而导致种群毁灭。早在2006年,挪威政府就开始在斯瓦尔巴群岛建立了斯瓦尔巴全球种子库(Svalbard Global Seed Vault)[84],为150万种人类最重要的农作物储存种子,该设施也将备份一些独立的藏品,以保护其不受战争式的毁灭影响,但这种备份方式仍然不够安全,容易受到气候变暖和海平面上升等气候影响。Chu[85]提出了一个人类文明的备份系统,该系统由备份服务器组成来存储和分散人类文明和移动终端的知识,并将智能手机和平板电脑等移动终端作为接收和显示那些存储在服务器中的知识的终端设备。Shapiro[86]提出为防止灾难对文化信息和人类知识库的影响,应该选择月球作为地点,建立一个配备人员的数据备份设施,当地球人口被摧毁时可以通过月球上的数据备份设施来重建地球文明。通过文明备份,可以把人类社会的部分人口、生态环境、科学技术、历史、文化等在人工智能尚难以触及的环境中完整地留存,预防人工智能对人类的毁灭,也是克服“控制反叛”的最优路径。

4.5 克服“认同感匮乏”的路径

认同感的匮乏主要来源于Mori等[33]的恐怖谷理论。人类对于人工智能的认同感会随着人工智能与人类的相似度的提升而增加,但当相似度超过一个阈值时则这种认同感会突然下降至谷底,只有当人工智能的外表、动作相对于人类的相似度继续回升并超过一定阈值时,人类对人工智能才能恢复正面认同感[33]。这种认知差异感的失真现象本质上被认为是人类对不同强弱关注度信息处理的结果[87],人类的生理结构决定了在观察事物的同时眼睛会对信息进行选择性提取[88],对于高度关注的信息会在脑中加强其印象,而对于关注度低的信息则会在脑中被减弱,而高度关注的信息则会被大脑再加工并进行信息表征,表征结果会被用于与心理预期进行对比,若超过预期则认同感会上升,反之则下降。进一步的研究表明,即便外观与人类高度相似的人工智能,当人类在观察它们时,人工智能的异常行为举动会降低人类的关注度,使得人类对该行为的心理综合感受呈现出较低水平[89],这与Damasio[90]的躯体标识理论相符。

克服“认同感匮乏”的路径是情感培育,即通过培育人类与人工智能之间的情感来克服“认同感匮乏”。有研究表明认知程度会直接影响认同感,即认同程度[91],而情感因素则可以影响认知,促进或阻止人类认知过程中的工作记忆、推理规划等活动,不论这种情感是恒常或暂时,都会对认知过程中的信息加工起到组织和协调作用,帮助人类进行信息选择[92-93]。另外,根据心境一致性假说[94],当人们处于一种情感状态时,则会倾向于选择加工与该情感效用一致的信息,例如人们在处于高兴状态时,会倾向于对事物启发积极的认知,但当人们处于悲伤状态时,则会对事物产生消极的认知。俗话说“睹物思人,日久生情”,通过培育人类与人工智能之间的情感能够消除认知差异感,增加人对人工智能的认同感,在理论上是可以克服“认同感匮乏”的。目前可借鉴的做法是放弃直接在软硬件上赋予人工智能各型能力,而是在社会上引入一批“发展型人工智能”并加以培育。发展型人工智能[95](Developmental Artificial intelligence)是一种由人类婴儿获得启发,可以融入生活环境中像婴儿一样进行模仿学习、自我成长的人工智能。通过建立儿童心智程序,可以使发展型人工智能最终成长为成人型人工智能,这样能使人工智能在人类社会的生活中自然而然地接触人类、理解人类,从而培育出与人类相处的思维方式和共情感,这样不仅可以使人工智能变得更加“人性化”,也可以加深人类对人工智能的情感,利用积极的情感影响认知,从而避免认知差异感,克服“认同感匮乏”。

当一部分人群通过上述路径成功克服了人工智能技术恐惧症之后,这部分人群能够通过情绪放大的方式降低剩余人群人工智能技术恐惧症的恐惧程度,最终完全克服人工智能技术恐惧症,使得人类对人工智能持高度接纳态度,充分拥抱人工智能带来的技术变革,从而最终引发整个社会的变革。另一方面,随着人工智能对人类经济社会的不断渗透,当人们逐步克服技术偏执、技术担忧、技术焦虑、控制反叛、认同感匮乏后,人和人工智能之间将会形成一个“人机共享”的社会[96],人与人工智能将各尽其职、各取所需、平等协作、共荣共存,两者将共同分享资源和发展机遇。

5 结 语

研究详细梳理了关于技术恐惧症的大量文献,在分析了ICT技术恐惧症的基础之上进一步提出人工智能技术恐惧症的定义。然后提出研究的背景假设,厘清了研究的边界,借鉴已有研究和人工智能的技术特征,构建了涵盖技术偏执、技术担忧、技术焦虑、控制反叛、认同感匮乏五个指标的衡量人工智能技术恐惧症的指标体系。最后,利用文献定性分析法,根据5W模式分别检索搜集了与技术偏执、技术担忧、技术焦虑、控制反叛、认同感匮乏相关的研究文献,通过系统文献综述(Systematic literature review)的方式深度剖析了这现象产生的原因,并据此分别提出克服人工智能技术恐惧症的五条路径,填补了以往研究的空白。通过研究可以得到以下研究结果:(1) 人工智能技术恐惧症是人们对人工智能技术以及技术载体、引发或可能引发的社会问题的担忧、排斥与厌恶情绪;(2) 与传统的ICT技术恐惧症不同,人工智能技术恐惧症对技术载体的外观或行为也存在一定程度的恐惧;(3) 可以用技术偏执、技术担忧、技术焦虑、控制反叛、认同感匮乏这五个指标来衡量人工智能技术恐惧症;(4) 克服技术偏执的路径是提升自我效能;(5) 克服技术担忧的路径是走出或拓展心理舒适区;(6) 克服技术焦虑的路径是教育培训的技术创新;(7) 克服“控制反叛”的路径是文明备份;(8) 克服“认同感匮乏”的路径是情感培育。

研究使用了定性分析的方法,未来可进一步细化用于衡量人工智能技术恐惧症的指标体系,在已有指标的基础上构建二级指标、三级指标,根据指标体系设计调查问卷,通过电话访谈、面谈、网络会议等方式搜集相关信息,然后对信息进行提炼汇总并进行定量分析。另外,对于人工智能技术恐惧症的研究也可以考虑不同区域、不同性别、不同职业、不同学历人群的具体特征,在现有研究的基础上进一步细化。