梅花鹿布鲁氏菌病的净化措施

2023-01-31田来明

陈 琦,田来明,李 男

长春市农业科学院,吉林长春 130111

布鲁氏菌病是制约梅花鹿产业发展的主要人畜共患病,感染较为普遍,甚至存在垂直传播的风险。该病由布鲁氏菌(Brucella)引发,鹿发生本病多呈慢性经过,早期症状不明显,随病情发展,患病的梅花鹿食欲有所减退,体质明显减弱,皮下淋巴结肿大,生长速度缓滞,被毛蓬松无光泽、精神迟钝。鹿布鲁氏菌病特征性临床表现为母鹿发生流产、产出多为死胎,公鹿发生附睾炎和睾丸炎。

梅花鹿布鲁氏菌病给畜牧业生产带来的危害是十分严重的,因此采取科学的防疫措施迫在眉睫。近年来,采用严格的净化技术,建立长效的净化机制已经成为日后防控工作的要点。净化技术主要是通过监测、检测发现患病动物,通过淘汰这些动物逐步控制鹿场布病感染源和传播途径,使得该区域的梅花鹿不发生布鲁氏菌病和无感染布鲁氏菌病的状态。该项技术对于梅花鹿产业发展意义深远,前景广阔。本文主要阐述了梅花鹿的布病净化措施,为梅花鹿行业布病净化提供参考与借鉴。

1 监测

疫病监测是防控梅花鹿布鲁氏菌病的重要内容,监测过程中对梅花鹿整个过程进行记录,对于掌握生长规律、把握健康情况具有重要的作用;监测最重要的一点就是可在第一时间发现梅花鹿布鲁氏菌病,可根据监测记录采取针对性的制定防疫措施,控制梅花鹿布鲁氏菌病大规模传播。

1.1 监测方法

监测主要方法有以下几种:临床监测主要采取定期监测的方式。通过监测可了解布鲁氏菌病流行变化的趋势、影响疫病发生、流行和分布的因素以及预期疫病未来的流行趋势,进而提早制定防疫措施;病原学监测是根据疫病流行现状,应用各种病原学检测方法重点检测布鲁氏菌病病原体;血清学监测是对血清采取流行病学的调查方法,通过研究机体内特定病原血清抗体出现和分布的规律,以阐明所监测疫病在动物群体中的分布及其原因。

1.2 监测方案

在制定监测方案时一要明确监测的目的;二是对梅花鹿布鲁氏菌病进行流行病学调查,调查有无疫病发生;三是明确采样的时机、采样的数量;四是根据监测的目的确定检测的方法。

1.2.1 目标群监测

根据流行病学调查结果将已感染鹿群全部淘汰或扑杀;未感染的鹿群按照证明无疫公式(置信水平=95%,预期流行率=3%);随机进行抽样,继续进行监测。

1.2.2 持续监测

达到布鲁氏菌病净化状态或通过评估认证后,梅花鹿养殖场每半年开展1次维持性监测。

2 诊断

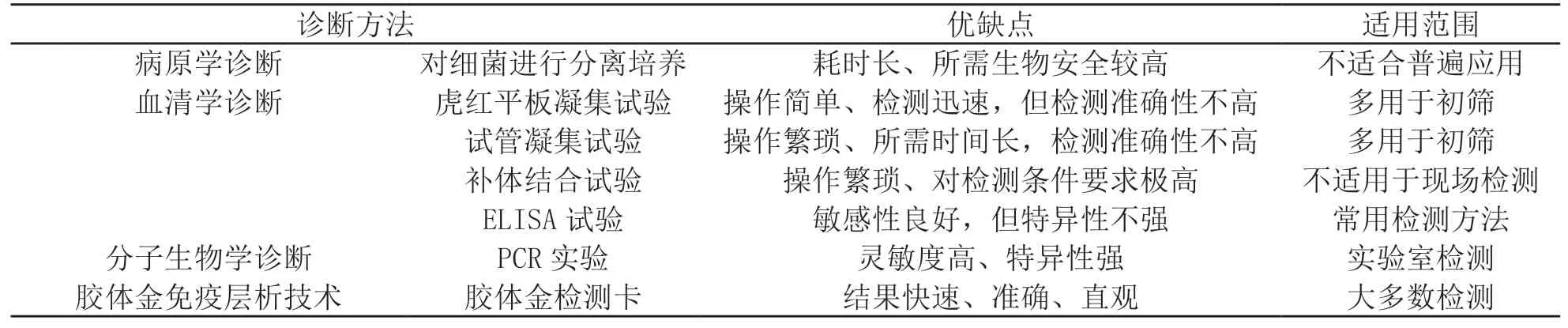

主要有以下几种常见的检测方法,分别为病原学诊断方法(布鲁氏菌病原体分离鉴定)、血清学诊断方法(虎红平板凝集、试管凝集、补体结合、ELISA等)、PCR分子生物学诊断以及胶体金免疫层析技术。各诊断方法优缺点及适用范围见表1。

表1 诊断方法优缺点及适用范围

布鲁氏菌病原体分离鉴定方法是将组织样品接种于培养基上,放于培养箱内进行培养,观察菌落状态,使用结晶紫进行染色,初步鉴定是否为布鲁氏菌,进一步通过对CO2需求试验、H2S试验、氯化酶试验、脲酶试验等试验判定是否为布鲁氏菌。

虎红平板凝集试验是将被检血清与抗原相混合,观察混合后的结果,阳性(+)结果判定标准为肉眼观察可见凝集现象;阴性(-)结果判定标准为无凝集现象且反应混合液呈粉红色。

试管凝集试验是将抗原稀释后,加入不同稀释度的被检血清,观察是否有凝集现象,阳性(+)结果判定标准为被检血清出现“++”及以上凝集现象;阴性(-)结果判定标准为被检血清出现“-”时现象;若被检血清出现“+”凝集现象,则为疑似现象。

补体结合试验是将灭能的被检血清与抗原及补体混合使其反应,再加入溶血素及红细胞,观察是否出现溶血,阳性(+)结果判定标准为40%溶血;阴性(-)结果判定标准为100%溶血;若50%~90%溶血则为疑似现象。

ELISA试验是参照说明书检测被检血清的OD值,阳性(+)结果判定标准为被检血清的OD值≤临界值;阴性(-)结果判定标准为被检血清的OD值>临界值。

PCR分子生物学诊断是使用凝胶电泳实验观察电泳图上是否有相对应目标条带出现,在电泳图上出现所对应目标条带则为阳性(+);在电泳图上未出现所对应目标条带则为阴性(-)。

胶体金免疫层析技术是将被检血清滴入胶体金检测卡中,阳性(+)结果判定标准为在检测线位置出现特异性条带;阴性(-)结果判定标准为在检测线位置未能出现特异性条带。

3 免疫

第一年使用布氏杆菌羊型5号弱毒冻干疫苗皮下注射,成年鹿和育成鹿按250亿活菌数/每次/每头皮下注射;哺乳期仔鹿30~40亿活菌数/每次/每头皮下注射。口服时每头鹿每次400亿活菌数饮用。

4 疫病的净化

4.1 确定流行病区域

根据流行病学调查结果,划分感染等级,按其阳性感染率分为低感染地区、中感染地区和高感染地区,确定流行病分布区域。

4.2 净化模式

4.2.1 快速净化模式,主要为检测、淘汰、不免疫的模式。

4.2.2 免疫净化模式,主要为免疫、监测、自然淘汰为主的模式。

4.2.3 快速控制防控模式,主要为检测、淘汰、免疫为主的模式。

根据不同区域采取不同的净化模式,低感染区域若经济较好、疫情较轻,可采用快速净化模式,若经济状况一般且阳性率较低,可采用免疫净化模式。中感染地区和高感染地区若阳性率较高且近年来持续发病,采取快速控制防控模式。

4.3 净化措施

4.3.1 采取严格的防疫体系。对梅花鹿生活的场所、用具要落实严格的消毒措施,定期地对梅花鹿进行布鲁氏菌病的检测,严格按规范免疫程序免疫接种,同时对抗体效价进行定期监测,若发现抗体效价低的情况下及时进行免疫接种。

4.3.2 落实严格的生物安全措施。无疫病的鹿场或种群应尽量保持“自繁自养”,若因扩大鹿群需要引进鹿只,则引进鹿时要从非疫区且是布鲁氏菌病净化场引进,引进时需要进行检疫。引进后认真执行隔离观察制度,隔离45 d,经2次检测阴性后方能合群。根据生产实际情况,对鹿群进行定期监测,同时每年至少应进行2次集中检测。

4.3.3 严格执行无害化处理制度。若发现阳性鹿只,将其全部淘汰或扑杀,同时将同群未被感染的鹿放入隔离点进行至少45 d的隔离观察;定期消毒,隔离期满后经检测没有阳性鹿后方可混群饲养,阻断传染源头继续传播,防止梅花鹿布鲁氏菌病的进一步扩散。

5 净化效果的评估

净化的效果主要是分为两种,一种是无疫,一种是无感染。对鹿群实施连续监测、扑杀相结合的防控措施,确认该梅花鹿群体中连续2年未出现阳性病例且未发现布鲁氏菌病抗体呈现阳性的梅花鹿,即认为达到布鲁氏菌病净化状态。

6 结论

布鲁氏菌病对于梅花鹿具有很强的危害性,甚至存在传播给人类的风险,布病净化技术通过定期监测、多种方法检测、严格隔离、及时扑杀和无害化处理等措施,可以大概率消灭鹿布鲁氏菌病的传染源,及时切断传播途径,逐步的使种群内个体实现不发病和无感染的状态。该项技术可以有效的推进布病向净化阶段转变,降低人畜共患病的发生概率,促进畜牧业高质量发展。