近年来“元宇宙”文论话语的理论与实践

2023-01-30陈春凤

曾 军,陈春凤

(上海大学 文学院,上海 200444)

虽然美国科幻作家尼尔·斯蒂芬森(Neal Stephenson)1992年就在小说《雪崩》(SnowCrash)中提出“元宇宙(metaverse)”[1]28一词(“metaverse”在中译本中被翻译为“超元域”),但直到2021年该词才成为产业界和学术界竞相追捧的概念。据企业研究公司Sentieo的数据,在2021年1月至11月,“metaverse”一词在美国投资者演讲中被提及128次,而在2020年只有7次[2]。中国知网数据库显示,仅2021年一年以“元宇宙”为主题的文章就有704篇。有学者甚至断言,2021年是“元宇宙元年”[3]5。

“元宇宙”概念之所以在近两年迅速走红,主要基于两大背景。其一是新冠疫情的全球性爆发改变了人的生存状态。人的生存正走向全面数据化、隔离化以及“部落化”,作为实体化的人在外部环境刺激下愈加个体化与界面化。某种程度上,“元宇宙”概念的提出可看作是人面对生存环境变化所引发的生存焦虑以及对未来可能出现的生存样式的一次预防与猜想行为,它带有深刻的当下性与未来性。其二是进入21世纪以来,第三次科技革命浪潮革新步伐逐渐放缓。近20年里,全球数字文明发展的关键性事件主要以2016年新一轮全球资本市场“VR投资热”、谷歌人工智能机器人AlphaGo击败李世石以及2019年5G进入商用等为代表,新的技术“奇点”何时出现成为全球瞩目的问题。在此背景下,互联网科技公司竞相抢占新的技术风口,提出新的技术概念,马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)启用“元宇宙”概念来推进虚拟技术应用场景的发展,便是其中最引人关注的事件。由此不难看出,“元宇宙”概念的诞生虽然有其现实基础,但同时也充满未来的不确定性。

目前,与“元宇宙”有关的文艺创作尚未真正浮出水面,但是在文学艺术及文化创意产业领域已经形成“人人都在谈论‘元宇宙’”的现象。然而,如果我们仅仅凭借科幻电影、科幻小说以及电子游戏中的想象来讨论“元宇宙”,很容易陷入“元宇宙”的话语狂欢与实践泡沫之中,并产生“新瓶装旧酒”“言不及物”以及停留于现象描述等诸多问题。因而,有必要从“元宇宙”的概念辨析、“元宇宙”文论的话语阐释以及“元宇宙”文创实践三方面回顾近年来的“元宇宙”研究与应用热潮,以指出其中的理解偏差与实践问题症候。

一、“元宇宙”概念的话语狂欢

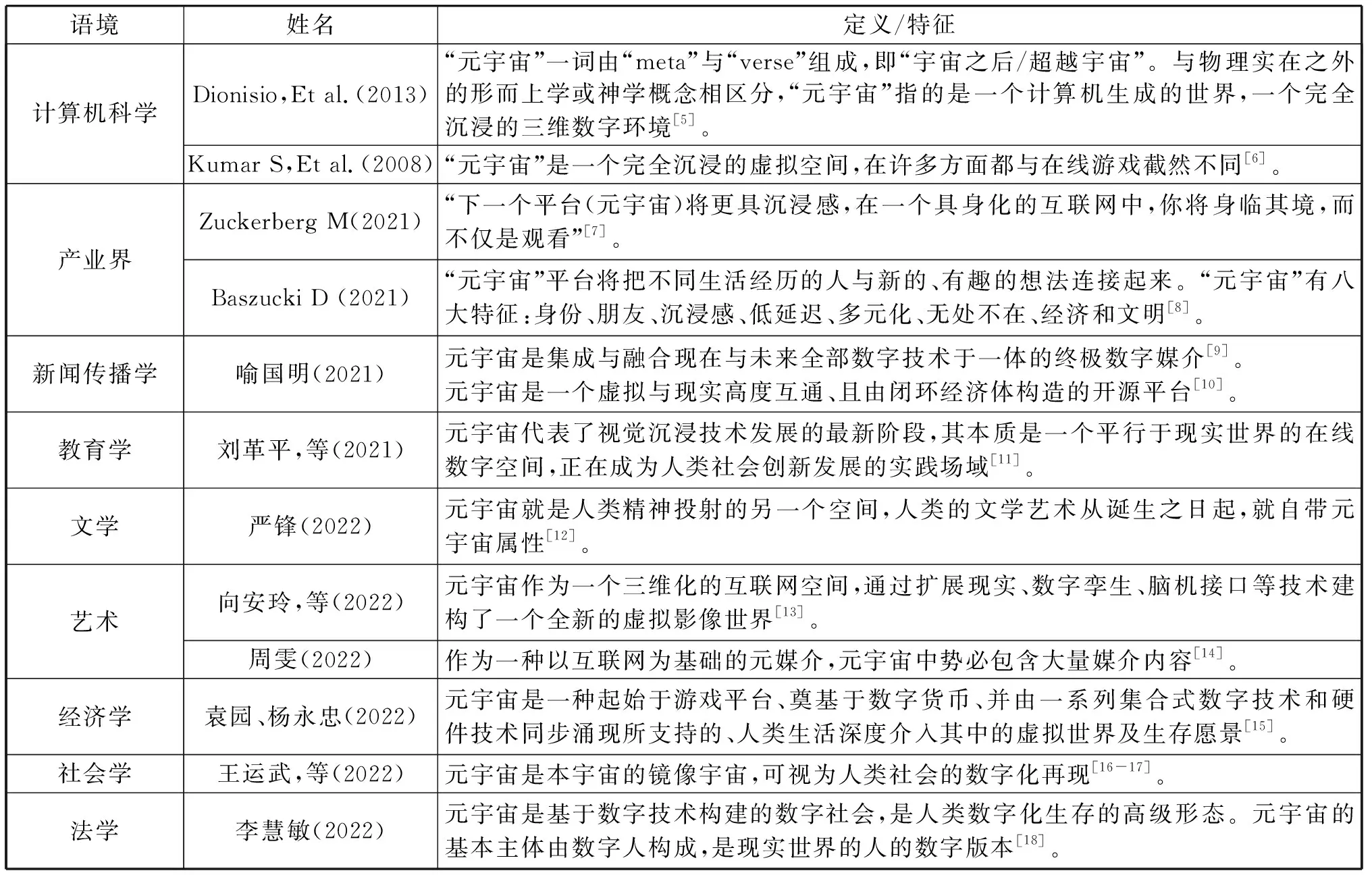

早在“metaverse”被翻译为“元宇宙”之前,中文语境已有“元宇宙”概念,其指向的是在宇宙层次演化意义上的“元宇宙层”[4]。而当前为学界所热议的“元宇宙”,主要是与“metaverse”一词有关的、由扎克伯格将Facebook改名为Meta这一事件助推之下形成的“新”概念。这一概念似乎无所不包,可以成为任意学科的研究对象,具有多义性和强包容性。然而,也正是因为如此,“元宇宙”概念较为含糊,至今尚未拥有公认的定义内涵。不同学科讨论“元宇宙”问题时各取所需,以学科属性和研究主题对这一概念进行选择性的理解与阐释。各学科和领域的专家、学者对“元宇宙”概念的不同理解如表1所示:

表1 有关“元宇宙”概念的主要观点

在不同学科语境中,不同专家、学者对“元宇宙”内涵的阐释存在较大差异。于计算机科学界而言,“元宇宙”是计算机产生的单个虚拟世界的加强版和链接虚拟世界的集成网络。真实性(Realism)、普遍性(Ubiquity)、互操作性(Interoperability)和可扩展性(Scalability)是这个集成网络最为核心的四个组成部分。计算机科学界对“元宇宙”概念的阐释更加强调它与过往技术的连续性,关注新概念已实现的技术升级和未来需要解决的技术问题。而产业界对“元宇宙”概念的解释则倾向于强调其形成的应用场景及由此带来的沉浸性体验,如扎克伯格与巴斯祖奇(David Baszucki)都不约而同地突出作为平台的“元宇宙”将增强体验的沉浸感,解决距离问题。对社会学界和法学界而言,“元宇宙”更意味着人与社会的数字化变化,它们尤为关注这种形态变化可能引发的社会问题。经济学、新闻学和教育学界同样关注“变化”,但这几个学科主要关注的是“元宇宙”技术升级对该领域的推进。经济学界强调“元宇宙”数字技术生态和区块链所创造出的新的经济生产和商业模式,而新闻学和教育学界重视“元宇宙”中的智能3D、VR/AR/MR、5G人工智能、数字孪生等技术在传播与教育实践中所带来的沉浸与交互效果以及二者可能引发的变革。

如果说计算机科学的学者在“元宇宙”概念阐释中偏向于梳理与“元宇宙”概念相关的虚拟技术发展史,那么不少文艺与文化领域的学者在面对这一问题时则热衷于对“元宇宙”的文化历史进行溯源。二者实际上都是以一种非本质主义的方式在解读“元宇宙”,但这并不意味着文艺与文化领域的其他研究者并不关注“元宇宙”概念所涉及的技术维度。在电影研究中,不少学者从技术应用和技术装置的物质性发展角度出发来阐释“元宇宙”概念,关切“元宇宙”所包含的技术内容和技术装置对电影创作和电影“观看”的影响。如:“元宇宙”中算力的发展对计算机视觉内容的建模、渲染的满足程度如何?VR头显和VR手柄从3-DoF到6-DoF的变化意味着怎样的电影欣赏?在影院逐步“消失”的背景下,“元宇宙”能否“重启公共空间集体观影的20世纪传统”?从溯源“元宇宙”概念的文化历史到挖掘技术应用装置对已有文艺类型和审美方式的影响,文艺和文化研究者对“元宇宙”概念的阐发和相关研究表明,仅在文艺和文化领域内部,学者对“元宇宙”的概念解读就存在不同倾向。概括来看,在这些解读“元宇宙”概念的多样视角中,隐藏着两组彼此相对举的学术立场——“形而上学化/去形而上学化”和“中国式理解/去中文语境化”。

首先是“形而上学化”与“去形而上学化”的理解方式。一部分学者对“元宇宙(metaverse)”概念做“形而上学化”理解的出发点主要在于汉字“元”本身带有的“首”“始”之义,或是英语词汇“meta”带有的“超越(beyond)”义,这种阐释从词源出发将“元宇宙”概念扩大、延伸,从而找出某些“应有之义”赋予当前的“元宇宙”概念。“唯有精研创世神话所蕴含的哲学宇宙论的观念,才能有效体悟出‘一’和‘元’的时空肇始意义和文化建构意义”[19],这样一种解读正是基于汉字“元”背后的丰富文化寓意来理解“元宇宙”概念本身。而对另一部分学者来说,理解“元宇宙”应该深入到英语词汇“meta”之中,上溯至该词在古希腊语中的两大基本含义:“之后(after)”与“超越(beyond)”。在此理解中,“超越”在“之后”的基础上表现出末世与救赎气息,“它极有可能标志着人类既有形态的彻底终结,并由此以一种极端断裂的态势向着理想的天国超升”[20]。由此,“元宇宙”可看作是一个与西方基督教传统一脉相承的概念。不管是基于汉语的“元”而指向对自然宇宙根源问题的探索,还是基于“meta”的古希腊语义指向一个超脱实然世界的理想彼岸世界,人们对“元宇宙”概念形而上学化的理解似乎到了一个肯定的时刻——“如果仿照‘形而上学’的译法,可以将Metaverse翻译为‘形而上宙’”[21]——直接将“metaverse”作为一个与“metaphysics”相并列的概念。

然而,这个连扎克伯格都承认“还不完全存在”[22]的概念,真的能带领我们揭示出表象背后的真理,走向一个理想的超然世界吗?这是值得怀疑的。借用基特勒(Friedrich Kittle)“软件不存在(There Is No Software)”的洞见(1)“软件不存在(There Is No Software)”:1991年,基特勒在文章《保护模式》(Protected Mode)中就鲍德里亚“海湾战争从未发生(La Guerre du Golfe n,a pas eu lieu)”的观点提出“软件不存在”这一命题,旨在指出“软件”是后现代意识形态幻象,“软件”之存在遮蔽了其物质基础——硬件(hardware),“软件”背后的资本力量控制、阻碍用户与计算机硬件之间直接、“自由”交互的实现。参见:KITTLER F.The truth of the technological world:essays on the genealogy of presence[M].trans. Erik Butler.California: Stanford University Press, 2014;车致新.软件不存在:基特勒论软件的物质性[J].中国图书评论,2019(5):70-76.,今天我们同样可以反思,当前的“元宇宙”概念是否也不过是由“资本与权力所共同构建的一种意识形态幻象”[23]而已?2013年,计算机教授迪奥尼西奥(John David N. Dionisio)等人的文章在阐释“元宇宙”概念时首先就指出,“metaverse”即“在宇宙之后”,此概念指的是“一个由计算机产生出来的世界,它与形而上学或精神上的超越物理实在界的概念相区分”[5]。这一研究表明,对“元宇宙”概念做形而上学化的理解并非在今天才出现。但为何是在今天,学者们竞相为“元宇宙”争夺一块“形而上学”领地?在“去形而上学化”的解读中,有观点指出,目前的“元宇宙”热“要么只是资本的话术,要么是媒体的大惊小怪”[24];在此概念背后,所隐藏的是数字技术资本建立秩序的野心,文艺研究并不应该对此现状视而不见[25]。

“去形而上学化”的理解一定程度上指出了当前学界在阐释“元宇宙”概念时产生的理解偏差,但“去形而上学化”的理解本身也容易陷入一个误区,即将“元宇宙”视为异托邦,以抵抗的姿态拒绝“元宇宙”——“元宇宙”使人们“完全置身于一个虚拟世界、可能的世界”,“在此种情形下,人还可以称为人吗?”[26]从更为理性的态度来看,重要的不是我们面对“元宇宙”所采取的表态方式是将之形而上学化还是选择去形而上学化,而是透过这些立场与方式来思考人们在“认识元宇宙”这件事情上已经有多少把握。

其次是“中国式理解”与“去中文语境化”的理解方式。面对“元宇宙”问题,一批文化与文艺领域的学者试图回到中国语境,为“元宇宙”构建出中国化的思想文化谱系。这种颇具知识考古精神的观点或将“元宇宙”看作是中国神话时代人神杂糅的科技版,进而设想可以借助“两仪四象八卦”的秩序解决“元宇宙”的混沌问题[27];或是回到中国神幻史和文学史,在其中找到“元宇宙”的观念原型,以“想象”和“虚构”填补神话信仰、文学描写与今天数字经济热潮中的“元宇宙”概念之间的鸿沟。在这种理解中,《道德经》《抱朴子》《山海经》《文心雕龙》《九歌》《西游记》《红楼梦》等中国古典思想论著和文学作品被频繁引用。人们对这些作品的征用似乎是对斯蒂芬森的《雪崩》与“元宇宙”之间的承续关系的一次中国化平行转移,但实际上这并不是可以画上等号的两种解释。无论文化史与“元宇宙”的关系如何,《雪崩》的重要地位并不在于它是一本西方小说,而是因为它明确提出了“metaverse”一词,并从虚拟世界的视角对其展开了生动的描述,而这种描述又与今天人们想要创造的元宇宙世界一脉相承。

毋庸置疑,中国古代论著同样存在大量描述幻想、漂移和跨界的内容,我们也无须从西方“幻象(fantasy)”理论理解中国幻想传统。但如果回溯中西方文明演进历史,不得不承认的是,在“第二次浪潮”与“第三次浪潮”的时间起点上,中国都晚于西方。如果以“洋务运动”(1861年)和纽可门蒸汽机的发明(1712年)为标志,那么中国几乎晚于西方一个世纪多才进入“第二次浪潮”。而在19世纪中期到接近20世纪90年代这一长段时间里,中国的工业文明主要处于一个引进、学习和应用基础性技术的阶段。工业与技术水平发展的迟缓在中国奇幻小说中的体现,即为自明代中后期的《西游记》以来,很长一段时间内人们难以再找得到一部在冒险奇幻情节的构建上与其相媲美的长篇巨著。而孕育《西游记》的文化土壤仍然是传统的农耕文明,在此背景之下的想象与虚构,与今天带有鲜明现代技术背景的“元宇宙”概念中的想象和虚构并不相同。想象和虚构作为人的智性能力,在不同历史阶段有不同的表现形态,以中国古代神话宇宙观和文学想象理解今天的“元宇宙”概念,表露出学者们在面对新概念时的“中国话语”焦虑,以及对具体历史语境的忽略。

与“元宇宙”概念的“中国化”理解相比,“去中文语境化”的方式又有可能走向一种全盘西化的理解偏差,上述将“元宇宙”概念还原到古希腊语境中的解读即是其中一种体现。“元宇宙”概念阐释中的“形而上学化/去形而上学”与“中国式理解/去中文语境化”现象表明,“元宇宙”概念本身充满陷阱,任何对现实背景和历史语境不假思索与不加区分的阐释都容易掉入其中。与形而上学化和中国化的阐释方式相比,去形而上学化和去中文语境化的思考能在“元宇宙”概念的跨学科话语狂欢中为人们指出解读这一概念的关键所在——“元宇宙不过是单个虚拟世界的加强版”[5]。但在阐释“元宇宙”概念这一问题上,“形而上学化/去形而上学”与“中国式理解/去中文语境化”的二元化表达式仍然是在狭隘的对立范式中寻求解答。更为有效的阐释方式和阐释视角也许是将“元宇宙”视为一个不断发展的过程,进而厘清这个“过程”所可能包含的发展阶段,再对每个阶段予以恰当的定位,这样一番梳理才有助于让我们看清“元宇宙”究竟只是在“炒概念”还是能引出“真问题”。

二、“元宇宙”文论话语的理论组装

与“元宇宙”文艺有关的讨论虽然非常热烈,但存在大量“言不及物”或者“所指不一”的问题。导致这一问题的原因有三:一是“元宇宙”暂未有确切、公认的定义内涵;二是“元宇宙”文艺形态模糊,已落地的应用场景相对简单,相关文艺描述和技术实践都主要基于已有的科幻小说、科幻电影和电子游戏的“元宇宙”想象;三是“元宇宙”尚属新鲜事物,无完全与之相匹配的现成理论,研究者只能借用已有文论资源来展开分析。因此,“元宇宙”文艺讨论初期出现“新瓶装旧酒”的“理论组装”问题便在所难免。虽然研究者切入“元宇宙”文艺问题的角度各有不同,但整体来看,“交互(Interaction)”与“沉浸(Immersion)”概念是不同研究者的关注焦点。从物质基础出发,研究者关注“元宇宙”的技术升级对交互与沉浸机制中技术装置和文艺体验的影响,由此引出对技术装置、身体-主体和“物”问题的讨论。此外,“元宇宙”的交互与沉浸特征对文艺叙事的改变同样引起关注。

首先看第一个问题:作为技术的“交互”和“沉浸”。在1943年到1954年梅西会议期间,维纳(Norbert Wiener)等人强调系统中的“动态平衡”(2)“动态平衡”是指“生命组织在遇到外部环境变化或冲击时,保持稳定状态的能力”。凯瑟琳·海勒.我们何以成为后人类:文学、信息科学和控制论中的虚拟身体[M].刘宇清,译.北京:北京大学出版社,2017:10.,通过将“动态平衡”理念延伸到机器设备,维纳提出机器同样可以具有生命系统的两种特征——学习和自复制(Learning and Self-Reproducing),仿造生命体的神经系统处理信息(receive-react与input-output)。维纳对机械体学习和自复制能力的论证包含了对交互机制的说明,概言之,机械体的交互即一种“摄入-反馈”机制,基于此,有机体和机械体的博弈-合作关系得以产生[28]177-178。沉浸概念则与虚拟现实技术的发展紧密相关,借用媒体理论学家奥列弗·格劳(Oliver Grau)对“沉浸”概念的说明,沉浸本义指的是精神的全神贯注,其特点是通过缩短受众与对象的审视距离,增强对对象的情感投入[29]9。整体而言,交互与沉浸是虚拟艺术创作与体验过程中的一体两面,二者具有伴随关系。

在“元宇宙”文艺研究中,艺术学更加关注技术装置的改造升级,思考手柄与银幕在“元宇宙”中的变化对艺术以及人的生存体验的影响。有研究者认为,如果从基特勒的媒介社会批判理论的物质性视角来看,“元宇宙”的交互设备设计是以“去物质性”理念为引领,试图通过触摸手套、肌电手环和生物识别等后手柄取代传统手柄,实现真正的具身交互[30]。而在电影研究中,作为镜子和窗户隐喻的银幕在“元宇宙”阶段成为进入虚拟世界的入口。银幕摆脱了影院装置的局限成为人人可触摸的数字新银幕,新银幕汇聚、传播数据流,成为全景监视工具并建构屏幕与受众/观众的新关系。在此意义上,今天我们仍旧没有离开马诺维奇(Lev Manovich)所说的“屏幕的时代”[31]。因为媒介-技术维度在基特勒媒介理论体系中具有优先性,马诺维奇的新媒体理论本身关注的就是数字时代的媒介问题,故而上述研究以此种具有技术亲缘性的学术话语资源分析“元宇宙”技术装置问题,并不突兀。

其次看第二个问题:沿着“元宇宙”交互与沉浸技术、装置和环境的变化,“元宇宙”中的身体-主体问题突显。与后人类思潮中的身体不同,“元宇宙”身体在“具身”形态之外,还存在“离身”或“超具身”以及由“离身”与“具身”相结合的数字孪生产生出来的“分身”状态[32-33]。由于学界多数观点将“元宇宙”视为一个平行于现实世界的虚拟世界(3)参见:南帆.虚拟、文学虚构与元宇宙[J].中国当代文学研究,2022(5):1-10;严锋.从文学到元宇宙[J].上海文化,2022(4):91-97;赵汀阳.假如元宇宙成为一个存在论事件[J].江海学刊,2022(1):27-37.,因而一个普泛性认识即认为“元宇宙”的身体体验以“离身”(4)在本文中,“离身”状态主要是指人通过技术手段由现实世界进入虚拟世界之中的“无身体、无器官”状态。由于许多研究笼统地将“元宇宙”身体形态概括为“化身”“分身”,因而本文的“离身”概念也包含二者。状态为主,这使得离身问题为学者热议。如果说分析“具身”问题可征用自胡塞尔以来的现象学理论,尤其是梅洛·庞蒂的身体知觉现象学以及唐·伊德的“技术身体”,那么在“离身”等问题上,目前的研究暂未找到合适的批评理论,相关分析主要围绕离身可能带来的生活娱乐化问题和身份认同危机展开。论者认为,由于“元宇宙”的离身状态以及多重世界形态将使虚拟世界成为人们逃避现实生存问题的另一空间,这可能使现实空洞化、生活娱乐化[34]。另外,“元宇宙”离身意味着人的主体和人格被分裂在多重世界之中,这将导致身份认同危机[35-36]。上述论述虽然指出了“元宇宙”隐含的问题,但尚未与相关文论形成对话。从学术话语角度而言,不管是笛卡尔的身心二元论还是弗洛伊德建构的心理结构模型,这些二分/三分的理论始终是从在主体和人格上都具有同一性的人出发,而非本末倒置。“元宇宙”的颠覆性在于它提供了另一个“我”与另一个“世界”,以人和世界的全面可复制性消解实体(Entity)的唯一性,这是上述担忧的根源所在。就此而言,“元宇宙”身体-主体问题并非无法和文论产生对话,而是在如何与文论进行对话的问题上,相关研究难以给出恰当的回复。

“元宇宙”人机交互与沉浸体验触发的生存焦虑,引起人们对“元宇宙”中的“物”和主体问题的思考。如杨庆峰将上述担忧概括为一种“主体神话”——人们相信智能体将演化为新主体。对此,他提议挖掘人工智能意识发生的条件,并形成增强智能的意识,以人机合作为主要关系样态,平衡人机矛盾[37]。这一概括提供了看待人与人工智能关系的新视角——“神话”,并提出了相关建议。但在如何防范上述神话现象上,其论述并未展开太多。而蓝江借用德勒兹的“游牧主体”概念有效缓和了“元宇宙”多元身体带来的主体焦虑,认为借由逃逸和游牧式的“外-主体”,“元宇宙”中的生命可实现在现实世界中无法实现的生命潜能[38]。蓝江这一观点角度新锐,但尚未解释清楚“元宇宙”的“物”以及“外-主体”的主体性如何生成的问题。

蓝江对“元宇宙”的“物”与“外-主体”的分析主要基于海德格尔的技术之思展开。在此问题上,海德格尔用“世界(die Welt)”概念展现人与物的内在意义关联,认为“世界”先行于主客二分[39]133。而所谓“世界”即“天、地、神、人之纯一性的居有着的映射游戏”[40]1180。“物”的意义只有在世界开启之时才生成,而处于“世界”的意义网络中的人并不具有主体性的支配地位,人与“物”构成共同归属关系,彼此相互生成。基于此,蓝江认为,海德格尔的四重整体“映射游戏”其实已经将“物”和世界“元宇宙”化。“元宇宙”的物性来自人与“物”的上手状态(Zuhandenkeit),“物”是四重关系在此在的居留[41]。“世界”概念则取消了人的绝对主体性,“物”可以促逼、摆置人,“物”和人的主体性从四重整体关系中生成。因而,“元宇宙”技术语境中的虚拟生命可以逃逸现实主体的控制,形成一种“外-主体”[38]。这是蓝江的主要论证思路。这一论证的漏洞在于,何以在“元宇宙”中生成/召唤四重整体?从海德格尔的“世界”概念固然可以推论出“元宇宙”的主体其实是一种与技术及技术物具有环化关系的主体,从而它可能超越现实主体,借用虚拟世界形成“外-主体”。但将这一推论置于其他语境也可以成立,当人与动物构建共属关系,人被动物影响,也可能生成“外-主体”。总体而言,“元宇宙”语境如何等同于四重整体关系,是蓝江尚未解决的问题。以后者阐释前者,其实是一种“理论组装”。

实际上,控制论相关概念在“元宇宙”中的“物”以及“物”的主体性问题上具有启发性。1972年,马图拉纳(Humberto Maturana)和瓦雷拉(Francisco Varela)提出“自创生(autopoiesis)”理论,认为“自创生系统(an autopoietic system)”是指“一个由组件的生产过程所形成的网络”[42]79,它们存在于智能体中。系统的特性并不取决于单个的组件,而在于组件之间的相互作用[43]56。这说明组件既是原因,也是结果。“物”的主体性来自内在彼此之间的相互作用而非外部精神主体,是一种“自然生发”的结果。某种意义上,半世纪前马图拉纳的“自创生”理论是对“人工智能意识发生条件”的一种演绎与解释。在智能体成为新的神话主体的今天,这一理论清晰地说明了“物”的主体性来源,既具有理论启发意义,同时也是一种防范人工智能神话形成的途径(5)针对当下的人工智能主体神话,杨庆峰指出,人工智能意识“绝不是设计生成,而更多是一种自然发生的结果”。当意识发生的条件具备,那么人工智能意识将可以生成。为揭示人工智能神话,其中之一的路径即是对意识发生的条件展开分析。参见:杨庆峰. 反思人工智能领域的神话现象[N]. 中国社会科学报,2022-02-22(5).,具有实践价值。

最后看第三个问题:“元宇宙”的多重世界想象、交互叙事模式以及沉浸全息体验对多感官的强调,正深入到影像和文学叙事中。电影学以“影游融合”一词形容“元宇宙”背景下电影的叙事变化;而文学研究者认为,元宇宙文艺具有此在性、交互性、具象性和共时性特征[44],具有“小故事”形态。具体而言,“影游融合”一方面意味着电影在发展中逐步具有游戏特质,如奇观化场景、互动感、体验感以及“升级打怪”逻辑等,突显“身体介入影像”的美学特征[45];另一方面,游戏制作也受电影影响,游戏制作有意电影化、类型化,综合运用游戏的交互、电影的拍摄技巧以及剧本和小说具有的故事性制造出低准入门槛而高沉浸的体验[46]。而“元宇宙”虚拟现实的“小故事”形态体现为:故事具身化、空间化、游戏化以及结尾结局化、命运事件化[47]。“元宇宙”文学叙事将交替使用图文影像、数字语言和文字语言等,受众具有读者、玩家、创作者等多重身份。这些阐释表明,“元宇宙”作为一个超级媒介综合平台,正在加速推进不同艺术门类之间的共同演进和汇聚,改变不同艺术门类的叙事形态。其中,交互、身体介入、沉浸等为各类“元宇宙”艺术的叙事强调。这些叙事特征既在本体论上再一次对文学和艺术的本质提出质疑,同时也将对传统理论中的审美接受(观者/读者-用户/玩家)、审美体验(反思/凝视-感官/交互)、审美空间(实物-虚拟)等发起挑战。就此而言,“元宇宙”开拓了一片新的文论话语天地。但需要指出的是,“影游融合”并非“元宇宙”产生的新词,2016年汪代明针对当时的影视产业发展趋势就提出了与此相关的“影游联动”概念[48],新媒体艺术在交互、具身、现场等方面的强调对传统艺术的颠覆早为学界关注,而元宇宙“小故事”叙事逻辑由于缺少具体的“元宇宙”文艺作品作为支撑,仍然只是一种预判和猜想。

这些研究现象表明,“元宇宙”概念的模糊给研究带来了一定的困难。一方面,它似乎无所不包——与电影、游戏和新媒体艺术紧密相关的3D、5G和4K技术手段、AR和VR装置技术等都被包含在“元宇宙”范围之内,众多技术与文艺关系的老问题可在“元宇宙”中以“新瓶装旧酒”的方式继续展开;另一方面,它又似乎空无一物,人们很难指出“元宇宙”文艺具体为何物。在这个意义上,“元宇宙”并没有带来新问题,而基于“元宇宙”想象所做出的文艺判断也面临着无法落地的尴尬局面。

概言之,文艺领域的“元宇宙”研究所存在的问题一方面出于论者难以在“元宇宙”与文论资源之间构建对话关系,或不加辨析地运用学术话语阐释“元宇宙”问题,另一方面也由“元宇宙”概念本身的含混与空泛所致。这说明文艺中的“元宇宙”批评面临着复杂的情境,当我们责难文艺研究者无法深入阐释“元宇宙”问题,只在概念表面隔靴搔痒,挖掘不出“元宇宙”概念的“新质”时,同样需要反问的是,“元宇宙”概念本身有无含有“新质”?

三、“元宇宙”文创产业的实践问题

虽然“元宇宙”概念含混,“元宇宙”文艺作品形态尚待确证,相关文论阐释也主要基于已有的科幻小说、科幻电影和电子游戏的“元宇宙”想象,但“元宇宙”文化(创意)产业(下文简称“文创产业”)已进入落地阶段,为人们初步展现了“元宇宙”阶段的文创业态。作为文化实践的文创产业先于文艺作品表现出“元宇宙”文化形态的原因在于,文创产业不仅具有文化属性,同时也有经济属性。在“数字经济”从2015年起逐步上升至我国国家战略的背景下,文创产业在2017年迎来了“数字化”发展的重要转向[49-50]。数字化的发展基础赋予了文创产业打造、孵化“元宇宙”文创项目的速度优势,使其先于“元宇宙”文艺获得“落地性”。概言之,虽然“元宇宙”文艺作品与“元宇宙”文创实践都属于“元宇宙”文化中的一部分(6)本文主要基于雷蒙·威廉斯(Raymond Williams)的文化理论使用“文化”概念,即认为“文化”是“用来描述关于知性的尤其是艺术方面的作品与活动”,包含文艺作品与文化实践两个方面。参见:雷蒙·威廉斯.关键词:文化与社会的词汇[M].刘建基,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2005:106.,但整体上“元宇宙”文创产业的发展是数字经济发展主导下的数字文明演化,文化创意成为经济增长的内生因素[51]。就目前“元宇宙”文创的主要赛道——数字藏品、虚拟数字人、“元宇宙”文旅等所展现的生产逻辑、表现形态和文化内容而言,“元宇宙”文创项目“简单化”特征明显。这一特征具体表现为,受限于技术生态发展的不成熟,“元宇宙”文创项目的技术路线仍然是“物的数字化与体验的虚拟化”[32],区块链技术、交互技术以及人工智能技术的优势暂未在其中得到充分体现,相关文创项目也未能展现出与前一技术阶段文创项目截然有别的技术与艺术创新。呈“简单化”特征的“元宇宙”文创项目背后存在着两个问题,一是数字文化资本暂未被有效运用,二是“元宇宙”文创镜像生产僵硬,拟像狂欢又遮蔽文化价值传达。

首先是数字文化资本运用问题,这一问题主要体现在“元宇宙”数字藏品和NFT文创项目上。对于文化(创意)产业而言,文化资本(le capital culturel)是其核心(7)“文化资本”:此概念最先由布尔迪厄提出,布尔迪厄认为,资本有三种形式:经济资本、文化资本以及社会资本。文化资本具有三种形式:身体化形态,即通过教育嵌入精神和身体的习性、技能和修养等文化形式;客观化形态,即客观形式的文化商品,如图片、书籍、工具等;体制化状态,即体制认可的某种文化能力的资格或证书。在布尔迪厄之后,索罗斯比将“文化资本”概念援用至文化产业分析中,使“文化资本”成为文化产业中的重要概念工具。参见:布尔迪厄.文化资本与社会炼金术:布尔迪厄访谈录[M].包亚明,译.上海:上海人民出版社,1997:192-193;牛宏宝.文化资本与文化(创意)产业[J].中国人民大学学报,2010,24(1):145-153.,总体上,文创产业是“通过文化资本的投入、转型生产和运营的产业”[52],但文化本身并不是资本,且从根本属性而言,文化与资本存在天然的对抗性。这主要是因为经济资本具有私人性和排他性[53]189,而文化资源具有公共性与利他性;经济产业活动遵循价值逻辑而文化活动遵循意义呈现逻辑[52]。在人类历史的很长一段时间里,文化与资本的矛盾关系难以协调,这具体表现为在20世纪中期以前,文化从未被视为影响经济增长的主要因素以及成为经济学分析对象,直至现代产权制度中的知识产权制度于20世纪60年代被确定下来之后,文化与资本的对抗性关系才逐渐缓和。通过知识产权的界定,文化资源具有了一般资本所具有的排他性、有限性、可交易性和可操作性特点,从而可被转化为文化资本。借助文化生产和消费市场机制,文化资源以文化资本的角色进入市场流通,产生经济效益与社会效益。这是实在世界中的文创产业将文化资源转化为文化资本进行文化生产与再生产的路径。那么,“元宇宙”中的数字文化资源是如何被转化为数字文化资本,进入文创产业进行生产与再生产的呢?对于这一问题,“元宇宙”文创运用区块链中的NFT(Non-Fungible Token)技术为互联网世界中的数字艺术提供产权确证服务。具体而言,作为一种不可互替通证,NFT是存储在区块链中的一个数据单元,是无法被复制、替换或细分的独特标志符。它可以与特定的数字或物理文化资产相关联,从而为这些文化资产提供数字版权认证服务,完成数字文化资源向数字文化资本的转化,为“元宇宙”中的数字艺术品的发行、收藏和流通提供了必要基础。如果说已确立的知识产权制度针对的是现实世界中的文化资本生成,那么区块链中的NFT技术则为互联网世界中的文化资本生成提供了可能,二者都为“元宇宙”文创产业的生产和运营提供了坚实的技术操作基础。

基于区块链技术尤其是NFT加密技术的快速发展,国内外“元宇宙”文创产业运用加密数字文化资本分别孵化出了不同的文创产品,即数字藏品与NFT艺术品。数字藏品概念与NFT艺术品虽然不同,但整体上它们都是对数字文化资本的运用,与区块链技术密切相关。简言之,这两种文创产品都是使用区块链技术(如NFT),将传统的艺术品或数字艺术品铸造在区块链上,对应特定的作品生成唯一的数字凭证,从而实现艺术品的加密、持有和流通[54-55]。参照现代产权制度对文创产业的形塑与架构,区块链技术同样对“元宇宙”文创产业发展产生了重要影响。如现代产权制度打破了教会、王室和贵族在文化生产中的垄断地位,将文化生产权转移至了知识权利人(这主要指创作者与经营者),而区块链不可篡改、可溯源、公开透明的技术优势进一步扩大了文化生产权的转移,使任何一个进入区块链中的参与者都可以成为文化生产者,并获得相应的生产效益。基于区块链技术优势,国外不少平台将NFT艺术项目发布于公有链中,允许所有人读取数据、发送交易并共同创作,在扩大平台资本积累的同时通过区块链智能合同让参与者获得应得权益。如以太网“去中心大陆(Decentraland)”以及加拿大区块链“重建巴别塔(Rebuilding the Tower of Babel)”项目都形成了开发者不在场、参与者自发维护项目生态并依据区块链智能合约获得参与利益的运作逻辑。这些文创项目运用上述区块链技术保证了每个参与者的版权权益,实现了“创作源头的追溯和多著作人作品的确权与报酬分发”[56],极大地调动了公众的艺术参与热情并生成虚拟社区认同。但由于缺乏灵活有效的监管政策,“元宇宙”数字文化资本在国外NFT市场的运营中变相成为一种金融炒作。例如随着玩家的增多和代币总量的固定及供不应求,2021年11月虚拟世界平台Decentraland中的一块虚拟土地成交额高达243万美元[57],这远远超过了虚拟土地本身的估值。与此相类似,2021年艺术家帕克(Murat Pak)名为“融合(Merge)”的NFT数字艺术作品以高达9180万美元的拍卖价格售出,艺术家迈克·温克尔曼(Mike Winkelmann,昵称“Beeple”)的作品《每一天:前5000天》(Everydays:theFirst5000Days)以6930万美元的价格排名第二[58]。这些数字文化资本运作现象被比喻为“郁金香狂热”,即经济泡沫。从搭建数字文化资源与数字文化资本之间转化桥梁的美好愿景到非理性的经济“繁荣泡沫”,国外NFT文创市场的“元宇宙”数字文化资本运营逻辑未免有粗暴倾向。

相较于国外开放式的NFT艺术市场,我国数字藏品平台相对谨慎。与国外NFT艺术品基于区块链公链不同,我国数字藏品主要基于由相关企业或政府部门搭建的联盟链,藏品内容需要经过出版发行后才能在一级市场进行流通,二级市场上的数字藏品交易整体被限制。这些规定主要是为了规避数字艺术作品金融化后产生诈骗、炒作、洗钱等非法活动及相关连锁风险。然而,由于不同平台的数字藏品基于各自搭建的联盟链,不同联盟链之上的数字藏品基本不可互通,且数字藏品在二级市场上的交易整体被限制,这就导致经由NFT技术转化的数字文化资本操作性不强的问题。换言之,我国数字藏品文创项目主要能为艺术作品提供数字转化和数字认证服务,而基于区块链智能合约之下的人人可参与艺术作品二次创作的功能受限。我国数藏平台仍然基于一种平台主导模式,由于缺少完善的数字文化市场和数字文化消费市场机制,不少数藏平台的主要工作仍是传统艺术作品的数字化和互联网化转型,未能在数字文化资本基础上形成成熟的产品流与服务流,文化生产与再生产路径有限。

因此,虽然区块链NFT技术应用为数字世界中的艺术作品提供了产权认证方案,搭建了数字文化资源与数字文化资本之间的转化桥梁,但不管是国外开放式的NFT文创项目可能带有的经济泡沫,还是国内“数字藏品”面临的文化生产力释放难题,已落地的“元宇宙”文创项目证明,由于缺少完善的数字文化生产和数字文化消费市场机制以及灵活有效的监管政策,“元宇宙”文创产业中的文化资本暂未被有效运用,“元宇宙”文创的数字化和产业化发展仍待推进。

其次是“元宇宙”文创镜像生产产品僵硬,拟像狂欢遮蔽文化价值传达问题。区块链技术之外,交互技术、人工智能技术和互联网系统也是“元宇宙”文创实践的重要技术支持。但受技术发展制约,现阶段的“元宇宙”文创实践主要依赖于对互联网系统和虚拟技术的综合运用,其技术逻辑可被概括为“虚拟现实的互联网化”与“互联网的虚拟现实化”。“互联网化”即真实世界中的人、物与世界的数字化与网络化。对于“元宇宙”文创产业而言,人的数字化和网络化不仅仅是指与人有关的信息被记录在互联网中,更意味着仿真机器人的产生,这种仿真机器人在“元宇宙”文创中被称为虚拟数字人(下文简称“虚拟人”)。目前的“元宇宙”虚拟人包括功能型虚拟人、身份型虚拟人和综合型虚拟人三种形态,“仿真性”是这三种虚拟人的共同特征,这具体体现在三个方面:拟人外观、行为与思想。总体而言,完美复刻出现实世界中的真人是当前阶段“元宇宙”虚拟人的生产目标,与真实世界具有对应性的“镜像式”生产方式是其惯有的生产逻辑。如卡梅隆导演的电影《阿丽塔:战斗天使》(Alita:BattleAngel)在制造虚拟人“阿丽塔(Alita)”时,为了使其形象具有高逼真性,剧组耗时4.32亿小时精细化打造阿丽塔的脸部形象,如阿丽塔头部13.2万根头发、脸部超50万根微细绒毛和眼睛CG模型等[59]。显然,生产具有高逼真性的虚拟人需要付出巨大的人力、物力和技术成本,但高额的生产成本非众多文创企业所能承担,因而目前互联网场景中的虚拟人普遍存在形象僵硬以及个性化不明显的问题,往往只拥有一个较为逼真的“外壳”,是一种“肉喇叭”[60]式的存在,难以实现互动、感知思考、情感交流功能。

“虚拟现实化”是以虚拟现实技术为主导,试图通过虚拟现实技术生成的虚拟信息作用于用户视、听、触、嗅觉,从而为用户制造身临其境的感觉的交互式视景仿真[61]1。相较于上述虚拟人镜像式的生产方式,“虚拟现实化”并不追求与现实世界的对应关系,甚至想彻底摆脱现实世界的幽灵式统摄,创造出一个全新的、与现实世界相平行的“虚拟世界”。“元宇宙”文旅的场景建构正是基于这种逻辑。从已落地的项目来看,目前的“元宇宙”文旅聚焦于虚拟游览空间的打造,以大空间、幻影成像、高色彩饱和度的视觉表达和繁复的物质呈现,让参与者进入一个异构场景,在光、影、音的包围及参与者与作品的交互中增强参与者的沉浸体验。不管是韩国多媒体制作团队Mill打造的“Dpirang”数字媒体乐园,还是广西文旅公司开发的“奇妙·夜德天”夜间文化旅游项目,虽然它们都提供了相关的展览主题和文化故事线索,但炫目斑斓的视觉数字图像和立体幻影技术创造的虚拟空间仍然是增强观众临场感和沉浸感的主导因素。换言之,在“元宇宙”文旅项目众多元素构成的场景化狂欢中,“拟像(Simulacrum)”仍然占据核心位置。而这种“拟像”元素的冗杂一定程度上掩盖了其文化价值的传达,事物的“实在性”在“虚拟世界”中变成了“无深度”的表面[62]。在针对“元宇宙”的批评中,齐泽克(Slavoj Žižek)借用拉康的“拟像”概念,尖锐地指出“元宇宙”所制造的虚拟现实世界对“实在”产生了致命的消解。与具有象征(虚构)功能的“表象”相比,“拟像”是想象(幻觉)的,当象征性表象的特定维度瓦解,想象界和实在界变得难以区分。而“元宇宙”的致命性就在于,在这个超“拟像”世界中的人的内心深处,幻想直接被外部所强加的形式事实所替代,“表象”所剩余象征实在的功能在“拟像”中被消解[49]。人生活在视像的丰富和感官的无序之中,“不能建构使人理解自己和世界的位置”[63]。换言之,“元宇宙”文旅中的场景化、景观化、感官化和沉浸化喧嚣正在消解意义,阻碍着文化价值的生成。文创实践如何实现社会效益、文化效益和经济效益的平衡,既是“元宇宙”文旅亟须回应的问题,也是整个“元宇宙”文创需要面对的难题。

不管是概念的跨学科话语狂欢、文论阐释中的“理论组装”现象,还是“元宇宙”文创实践存在的诸多问题,“元宇宙”的文论研究和实践表明,当前“元宇宙”的世界建构仍处于初级阶段,它离扎克伯格所设想的“超越性未来”(8)这主要是指扎克伯格在“脸书(Facebook)”年会上对“元宇宙”超越含义的强调:“我们超越了今天的可能性,超越了屏幕的限制,超越了距离和实在……这是一个超越任何一家公司的未来……未来将超越我们所能想象的一切”。ZUCKERBERG M.Founder’s Letter, 2021 [EB/OL].(2021-10-28)[2022-10-24].https://about.fb.com/news/2021/10/founders-letter/还有很长一段距离。资本的野心也许是巨大的,在其助推之下的新概念日殊月异,但技术升级和文论演进都是一个渐进的过程,难以迅速跳级实现与新概念的同步发展。就像今天还有多少人记得“信息高速公路(Information Highway)”这个概念一样,从根本上而言,“元宇宙”这个流行语只是提供了一种关于人类未来的想象,而不是人类未来本身。在资本制造的未来神话和概念狂欢面前,科学理论与文艺(文化)理论应具有更强的辨析、批判能力。