精神追踪范式与高中体育特长生运动性心理疲劳的关系

——应对自我效能感作为中介作用的调控模型

2023-01-30邹朝顺邓南花

邹朝顺 , 谢 红 , 赵 虹 , 邓南花

(1.桐梓县蟠龙高级中学, 贵州 遵义 563203; 2.广州市永和中学, 广东 广州 511356; 3.贵州工程应用技术学院 体育学院, 贵州 毕节 551700; 4.江门市职业技术学院, 广东 江门 529030)

运动性心理疲劳是指运动员在应对内外部压力时, 因生心资源的消耗与补充不平衡, 而致心理机能下降的现象[1]。运动性心理疲劳的危害性让它成为体育科学研究中的焦点问题[2], 同时, 它的复杂性又让焦点问题变成了难点问题[3]。运动性心理疲劳产生的原因是多方面的, 有来自认知、 年龄、 人格等的内源性因素, 也有来自社会、 训练、 环境等外源性因素[4], 这些多方内外源因素若得不到及时的精准识别与有效的方法调控, 不免带来厌训、 运动负评价、 消极情绪等负面影响。 有效的调控源于精准的识别, 精准识别与有效调控是运动性心理疲劳研究的两个重要方面, 遗憾的是尽管运动性心理疲劳的相关研究始于20 世纪80 年代中后期[5], 但这两方面的进展较生理疲劳的研究而言甚是缓慢。 究其因, 可能是运动性心理疲劳产生的原因具有多样性、 隐藏性, 产生的过程具有动态性、 持续性, 产生的数据具有主观性、 局部性; 另一方面, 从实践需求效益角度看, 虽然运动性心理疲劳的测评方法众多, 但效果各一,同时又难免有所局限, 这让创新运动性心理疲劳的测评方法以实现更加精准、 简洁、 有效又切实可行的调控变得尤为重要。 精神追踪范式是心跳知觉任务的一种, 通过测试实时心跳数和对心跳的实时主观感知数来计算评价心跳的感知能力, 是心理学中身心交互影响的经典评估指标, 但能否正向预测运动性心理疲劳还未可知。 应对自我效能感指人们对其是不是有能力去解决某一问题或完成某件事情进行的推测和判断, 或者也可以是人们对他们自己能不能够利用自己身边和已有的资源去完成某个任务的自信程度[6],虽然它在身心健康、 教育、 职业领域中有比较成熟的运用,但是否在运动性疲劳与精神追踪范式间起着中介作用也还未可知。 综上, 期望以理论及实践的局限为切入点, 从实证的角度首次检验精神追踪范式与运动性心理疲劳的关系及自我效能感在二者之间的中介作用, 为运动性心理疲劳的相关研究提供一个新的视角。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取36 名高中体育特长生 (男) 作为研究对象, 平均年龄为 17.27± 0.88 岁, 平均训练年限 1.58±0.79 年, 铅球、800 米、 立定三级跳及100 米四项成绩为 (按照贵州省体育高考评分标准) 118±5.30 分。

1.2 研究假设

研究假设一: 精神追踪范式、 应对自我效能感与运动性心理疲劳之间呈显著性负向相关, 精神追踪范式、 应对自我效能感可以负向预测高中体育特长生的运动性心理疲劳状况。

研究假设二: 应对自我效能感在精神追踪范式与运动性心理疲劳之间起部分中介作用。

研究假设三: 如图1 所示, 精神追踪范式、 应对自我效能感对运动性心理疲劳影响的理论模型可能为: 假设认为精神追踪范式影响应对自我效能感, 而应对自我效能感影响运动性心理疲劳, 则应对自我效能感是中介变量。 在图1 中: a、 b 分别为精神追踪范式单独预测自我效能感、运动心理疲劳的未标准化回归系数; c、 c1 分别为精神追踪范式与自我效能感共同预测运动心理疲劳时各自的未标准化回归系数; Sa、 Sb、 Sc、 Sc1 分别为 a、 b、 c、 c1 的标准误。

图1 假设模型

1.3 研究工具

1.3.1 心跳知觉的精神追踪法

评价方法: 记录30 秒范围内的主观心跳知觉数与实际心跳数 (运动手环测量), 取三次的平均值。 计算分值的方法如下[7]:

在上式中, P 表示心跳知觉分数; k 为实验重复次数;m 表示实际心跳数; n 为被试报告的心跳数。 以知觉分数评价其心跳感知能力, 分数越高表示其心跳感知能力越强,满分为1 分。

1.3.2 主观疲劳感觉量表

主观疲劳感觉量表 (RPE) 是由瑞典生理学家 Borg(1985) 在 70 年代初所编制, 它通过数字、 字符以及简单的文字表示被试者的运动强度和身体的主观疲劳感觉[8], 评分表共 15 个等级, 以 6 分 (根本不费力) 始至 20 分 (精疲力尽) 止, 具有简单易行且经济、 省时的特点[9]。 此次实验的克朗巴哈系数 (Cronbach's alpha) 为 0.869。

1.3.3 运动员疲劳问卷

运动员疲劳问卷 (ABQ) 是由 Raedeke 等人在 2001 年所研制[10], 共 15 个题目, 含情绪体力耗竭、 成就感降低、 运动负评价3 个维度, 每个维度中又含5 个项目, 每个项目选评1/2/3/4/5 分。 此次实验的克朗巴哈系数 (Cronbach's alpha) 为 0.779, 各维度分别为 0.764 (情绪体力耗竭)、0.738 (成就感降低)、 0.695 (运动负评价)。

1.3.4 自我效能感量表

自我效能感量表选取李巧灵编制的高水平运动员应对自我效能量表, 该量表符合运动员群体与中国文化背景[11],含积极解决问题 (5 个项目)、 获得情感支持与规避不良想法 (各4 个项目) 3 个维度, 每个维度中的每个项目选评1/2/3/4/5/6 分。 此次实验的克朗巴哈系数 (Cronbach's alpha) 为0.816, 各维度分别为 0.808 (积极解决问题)、 0.774 (获得情感支持)、 0.765 (规避不良想法)。

1.4 数据处理

所有数据经过整理后在SPSS2.0 上进行处理, 主要为相关分析与层次回归分析。

1.5 实验控制

为尽量避免无关变量的影响及对训练学生的保护: 1)被试的训练时间, 训练内容及生活作息尽可能保持一致。2) 若个别心理疲劳严重者, 需做好登记, 且教练员必须在第一时间知道, 若一周内 (视情况而定) 无缓解, 为保护被试学生, 则立即停止且做好跟踪登记。 3) 做好未完成实验过程的被试的登记。 4) 考虑到测试的特殊性, 被试与教练员必须知道该实验的流程, 但参加实验的教练员与数据处理人员需分离。 5) 盲法: 考虑到运动性心理疲劳的特殊性而选择对数理处理者与分析者设盲。

2 结果与分析

2.1 主观疲劳感觉与主观运动感觉情况

由表1 可知, 高中体育特长生的主观疲劳感觉在训练前的主观感觉是极其轻松, 说明训练前在一定程度上避免了其他因素的干扰; 高中体育特长生的主观疲劳感觉在训练中最大强度时主观运动感觉为非常吃力, 说明强度已经逼近身体极限, 这为成绩的提升奠定了一定的基础; 高中体育特长生的主观疲劳感觉在训练后即刻的主观运动感觉为吃力, 说明在训练后即刻的训练强度依然保持在较大水平; 高中体育特长生的主观疲劳感觉在恢复后即刻的主观运动感觉为有点吃力, 说明训练后的恢复方式对缓解运动性心理疲劳具有一定的效果, 同时, 也为训练的安全性提供了保障。 本次训练后的恢复方式: 按摩30 分钟 (按摩开始后有5 分钟的轻音乐)。

表1 高中体育特长生实验中主观疲劳感觉与主观运动感觉情况

2.2 共同方法偏差检验

考虑到研究的测量工具为自陈问卷, 可能存在共同方法偏差 (CMB, Common Method Biases) 或共同方法变异(CMV, Common Method Variance) 而对结果产生误导性的影响。 鉴于此, 采用验证因子分析, 即所有参与假设检验的量表题目一起做单因子验证分析, 结果表明单因子模型无法有效拟合数据 (χ2/df=12.127, CFI=0.683, AGLI=0.561,NFI=0.669, RMSEA=0.187), 即本研究共同方法偏差不严重。

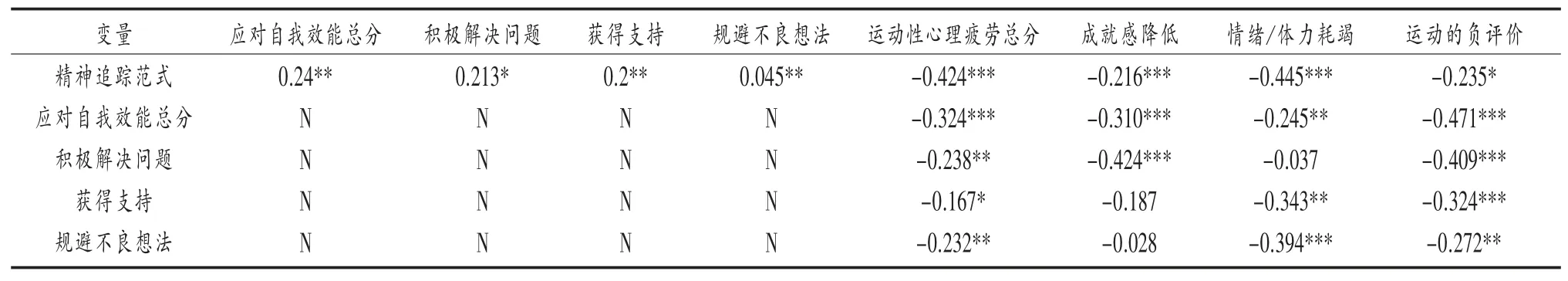

2.3 精神追踪范式、运动性心理疲劳和自我效能感的相关关系

如表2 所示, 精神追踪范式与自我效能感及其三个维度、 心理疲劳及其3 个维度均呈显著性负相关; 自我效能感与心理疲劳及其3 个维度呈显著性负相关; 自我效能感中积极解决问题维度与运动性心理疲劳及其成就感降低、运动负评价维度呈显著性负相关; 自我效能感中获得支持、规避不良想法维度与运动性心理就疲劳总分及情绪/体力耗竭、 运动负评价维度呈显著性负相关。

表2 精神追踪范式、 运动性心理疲劳和自我效能感的相关关系

2.4 应对自我效能感在高中体育特长生运动性心理疲劳与精神追踪范式间的中介作用

由图1 与表3 可知, 精神追踪范式对运动性心理疲劳具有显著负向预测作用 (β=-0.443, P<0.001), 对应对自我效能感具有显著正向预测作用 (β=0.202, P<0.01), 应对自我效能感对运动心理疲劳有显著负向预测作用 (β=-0.326, P<0.001)。 当应对自我效能感作为中介变量进入方程后, 精神追踪范式对运动性心理疲劳的回归系数仍然显著 (β=-0.324, P<0.001), 说明应对自我效能感在高中体育特长生运动性心理疲劳与精神追踪范式间起部分中介作用。根据中介效应比公式[12]: 中介效应比=(Sa×Sb)÷Sc, 可知应对自我效能的中介效应比=(0.202×-0.326)÷-0.324=0.2032, 即20.32%。

表3 应对自我效能感在高中体育特长生运动性心理疲劳与精神追踪范式间的中介作用

3 讨论

3.1 精神追踪范式、应对自我效能感与运动性心理疲劳的关系

实验结果支持了研究假设一, 即实证了精神追踪范式、应对自我效能感可以负向预测体育特长生的运动性心理疲劳。 精神追踪范式得分可能是运动性心理疲劳的风险因素:得分越低, 风险因素越高。 相比运动员疲劳问卷与主观疲劳感觉量表而言, 精神追踪范式的测量方法似乎更具有针对性, 一方面精神追踪范式虽然在运动性心理疲劳领域未见相关证据, 但在心理学对于身心关系的研究方向上已被证明是身心关系的中介测量指标, 此次的实验结果也首次在运动性心理疲劳领域实证了它的影响; 另一方面, 从指标测量的优劣看, 精神追踪范式将一定时间内的客观心跳次数与主观感受心跳数做了结合比较, 而以往的主观疲劳感觉量表与运动员疲劳问卷仅仅是基于被试的主观感受,缺少了对客观实际的监控, 事实上, 从心理学具身认知角度看, 身心关系是紧密联系, 互相影响的[13]; 此外, 精神追踪范式在测量方法上的便捷性, 在测量过程中的经济性也“加持” 了其在实际推广应用中的可行性。 综上, 精神追踪范式似乎更简单、 高效而又切实可行, 或者说它在一定程度上优化了运动性心理疲劳的测量方法, 为测量方法的选取提供了一些切实可行的思路。 需要注意的是, 虽然精神追踪范式可能在一定程度上解决运动性心理疲劳的测量难题, 为现实的迫切需求带来了针对性的思考, 但此次实验仅仅与心理疲劳的部分指标做了对比, 与其他测量指标是否还有类似乎的关系还需进一步的研究。

3.2 应对自我效能感的中介调节作用

研究结果支持了研究假设二与三, 即证实了自我效能感在精神追踪范式与运动性心理疲劳间起部分中介调节作用。 自我效能感在两者之间的这种中介作用可能源于以下三种关系: 其一, 自我效能感对情绪[14,15]、 成就动机[16,17]、 心理韧性[18,19]等具有良好的调节作用; 其二, 情绪、 成就动机、心理坚韧等是运动性心理疲劳的影响因素; 其三; 体育活动对自我效能感具有积极的影响[20]。 从恢复方式看, 如何探寻一种更好的恢复方式, 以更有效地缓解运动性心理疲劳是运动训练科学研究的重点环节, 自我效能感的这种中介调节作用无疑给恢复方式的选取提供了一个新的视角, 或许结合提高自我效能感的相关恢复方式将会使运动心理疲劳的恢复效果更佳。 从研究对象看, 自我效能感的这种中介调节作用体现在体育高考特长生男生身上, 由于实验条件的限制, 并未对研究对象做进一步的细分对比, 如做性别对比、 运动成绩对比、 运动项目对比等, 因此, 这种调节作用是否具有性别、 运动成绩、 运动项目特征等还不得而知, 还需进一步的实验验证。

4 小结

精神追踪范式与应对自我效能感可显著地负向预测运动性心理疲劳, 精神追踪范式能显著地正向预测应对自我效能感, 应对自我效能感在精神追踪范式与运动性心理疲劳中起部分中介作用, 中介效应占比为20.32%。 鉴于精神追踪范式结合了主客观且简单、 高效又切实可行的测量特点, 或可为运动性心理疲劳的测评提供一个新的视角; 另一方面, 自我效能感也首次验证了在精神追踪范式与运动性心理疲劳之间具有部分中介作用, 但这种中介作用是否具有性别、 运动成绩、 运动项目等差异化特征还不得而知,还需进一步的实验验证; 此外, 既然应对自我效能感能起到这种部分中介的作用, 那么其它心理类量表也能起到类似的效果吗? 这或许值得进一步思考与窥探。