内蒙古自治区新型城镇化发展研究

2023-01-28赵智博

□赵智博

(华北理工大学,河北 唐山 063210)

“十四五”规划是开启全面建设社会主义现代化新征程的第一个五年规划,该时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,“十四五”规划的发展蓝图对各地方政府和人民群众的意义重大。“十四五”规划中重点提到,坚持走中国特色新型城镇化道路,推进以人为核心的新型城镇化战略,并以城市群和都市圈为依托,促进各级城市与小城镇协调联动、寻求特色化发展,满足人民群众的高品质生活需求。

1 新型城镇化的相关概述

城镇化过程的本质是将农业人口转化为非农业人口、农业地域转化为非农业地域、农业活动转化为非农业活动的过程。

新型城镇化的“新”在于追求城镇化的速度和效率,以人为本,提高城镇化发展质量,防止“城市病”。在过去几十年经济发展中,劳动力多数是由乡村转移到城镇。但在当时,机械性地追求经济增长,不可避免地在环境、交通和住房供给等方面出现了很多问题,因此,在传统城镇化概念上进一步发展而来的是新型城镇化。

新型城镇化并不是为了增加城镇人口而城镇化,而是要转变城镇化的发展方式,在经济、社会和生态等方面齐头并进,切实提高人民生活水平和幸福感,加强城镇与农村的联系,促进经济高质量发展和转变居民消费结构,满足人民群众对美好生活的向往,实现城乡基础设施一体化和公共服务均等化,促进经济社会发展,实现共同富裕[1]。

2 内蒙古自治区新型城镇化发展现状

内蒙古自治区地处中国的北部地带,呈狭长形,东西直线相距2 400 km,总面积1 183 km2,占我国土地面积的12.3%,为我国第三大省(自治区、直辖市);同黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、陕西、宁夏、青海8 个省(自治区)相接壤,紧靠北京和天津,北面分别同蒙古国北部和俄罗斯远东联邦共和国相邻,拥有二连浩特市和满洲里市两个重要的口岸;地域辽阔,矿产资源丰富,其中煤炭保有资源储量为10 011.79 亿t,居全国第一位。此外,已查明的稀土资源储量居世界首位。

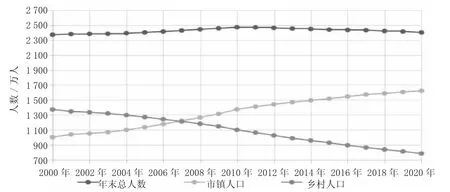

由图1 可知,内蒙古自治区2000 年末总人口为2 372.4 万人,其中市镇人口1 001.1 万人、乡村人口1 371.3 万人。截至2010 年末总人口增加至2 472.2万人,其中市镇人口1 372.9 万人、乡村人口1 099.3 万人。2000—2010 年,市镇人口净增了371.8 万人,乡村人口减少了272.0 万人。截至2020 年末总人口降低至2 402.8 万人,市镇人口数为1 621.5 万人,乡村人口数为781.3 万人。2010—2020 虽然总人口减少约70 万人,但是市镇人口仍然净增248.6 万人,乡村人口减少318.0 万人。在2000—2020 年度,市镇人口每年均有不同程度的净增,乡村人口逐年减少,截至2021 年1 月26 日,内蒙古自治区的常住人口城镇化率已经达到64.1%,虽然这个数值在全国排名前列,但城镇化的质量亟待提高。

图1 内蒙古自治区2000—2020 年末总人口数及构成

3 内蒙古自治区新型城镇化发展过程中的问题

3.1 高新技术产业比重低,缺乏核心竞争力,民族地区文化软实力有待提高

地理位置上,由于内蒙古自治区矿产资源储量丰富,形成了以能源等重化工产业为基础的产业结构,重工业在工业总额中的比例逐渐提高,产生了“重化工支撑”的路径依赖。由于新动能推进不足,以煤炭为主的产业结构不但没有改善,反而加深了对能源产业的依赖,产业结构亟待升级。此外,虽然内蒙古自治区幅员辽阔,自然旅游资源丰富,但是少数民族地区独有的地域特色优势和蒙古族牧民文化特色尚未完全开发,与之配套的文化旅游业潜力并未彻底释放,旅游产业的潜力大,但提供的产品和服务品质较低[2]。

3.2 城乡居民可支配收入和最低保障等方面差距大

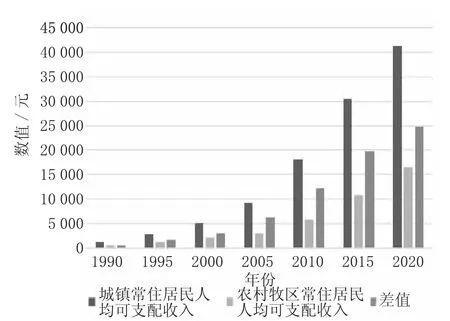

由图2 可知,在常住居民人均可支配收入上,1990—2020 年,内蒙古自治区城镇与农牧区的人均可支配收入绝对差呈现逐年扩大趋势,居民收入差距逐渐扩大,导致其消费差距逐年增大,2020 年城乡人均可支配收入差值达到24 786 元,同年城乡居民人均消费支出差值达到10 294 元。

图2 1990—2020 年内蒙古自治区常住居民人均可支配收入

最低生活保障是对贫困人口提供的一种救济,2020 年城市中每万人中有3 145 人领取最低生活保障金,与2019 年相比减少了244 人。在农牧区每万人中有1 334 人领取最低生活保障金,与2019 年相比增加了124 人。不仅代表了在广大农村牧区中还存在相当数量的贫困人口,城乡差距明显,也表明在农村领取最低生活保障金的人数有增加的趋势。

3.3 资源开发与生态环境保护存在冲突,过度依赖矿产资源

绿色发展是以节约资源和保护环境为宗旨的理念,强调尊重和保护自然生态环境,同时要更加充分高效地利用资源。内蒙古自治区部分地区过度依赖资源型产业,比如煤炭开采、煤炭加工、煤化工等已经成为其主导产业,以点状式在牧场大规模开采矿产资源,已经对牧区的生态坏境造成了不良影响,存在矿场与优质牧场在同一区域、缺乏重型工业和短缺水资源等问题,导致很多牧场生态环境脆弱,同时风沙天气危害大,荒漠化严重,使得当地居民的生活条件十分恶劣[3]。

3.4 各地区发展不平衡,城镇密度低,缺乏资金和政策支持

内蒙古自治区面积大,地形狭长,城镇密度低,导致基础建设成本高,城镇化集聚困难。此外,由于多地处于边疆和高纬度地区,天气寒冷等原因导致区内各旗县之间、乡镇之间的公路网不通畅,有些已建公路的维护成本高,路况较差,通达性不足。同时,由于内蒙古自治区的金融业不发达,金融市场不健全,金融工具种类不完善,缺少有效的渠道归拢社会资金,而且政府现已颁布的相关政策不足以转变当下局面。

3.5 户籍制度掣肘,教育医疗资源分配不均衡,人口素质不高

当前多种社会福利和生活保障都是依据居民户籍来判断识别,农业户籍人员在城市工作能否享受到市民待遇仍然存在较大困难。比如进城务工人员的子女入学困难,转移而来的农村牧区人口到城市就医难、就医贵,不发达地区医疗资源覆盖不足从而导致该地区居民看病困难,急症得不到及时诊治。此外,常住人口城镇化率和户籍城镇化率提升缓慢的原因是部分在城务工人员不愿脱离原籍,这部分人口的文化素质较低,在签订就业合同、交纳养老保险等方面不重视,使其无法享受市民权利。内蒙古自治区的个别农牧区尚未被纳入城镇化的居民中,偏远地区的牧民是城镇化最难克服的重点,该人群数量较大,生活清贫,甚至还存在一定程度上的语言和文化障碍,城市生活技能差,很难融入到城镇化的发展进程中。

4 内蒙古自治区新型城镇化路径优化

4.1 创新发展,推动产业结构升级,建设地区文旅产业

在原有的传统产业基础上寻求创新点,例如延长煤炭和稀土等产业链,提高煤电铝一体化程度和稀土等重要资源的就地转化率等。在其他薄弱方面,鼓励高新技术创新,建设共性技术平台,吸纳更多的人才、更优质的资源和更好的技术,培育高新技术企业,融通创新产业链上中下游的大中小企业,优化产业结构和质量。在农牧区等一些旅游资源丰富的地区,要积极给予资金支持,加大人力资本投入力度,提高旅游服务的专业化水平。依托广袤的草原和牧场,积极开发创新旅游业新模式,打造具有个性化和独特魅力的文化旅游品牌[4]。

4.2 协调发展,找准发展着力点,推进区域协作互通

首先,城乡发展差距巨大是客观存在的事实,要以协调发展的理念来处理和解决问题,把握客观事实,正视不平衡的现状,找到改善现状的方式。城镇内有相对成熟的工业体系和市场环境,而广大的农牧区经济发展程度较低,以农业、林业以及畜牧业等为主,要减缓和缩小差距,需要着力发展现代化农牧业,开拓创新农牧产品,结合互联网等新技术,切实提高农牧民收入。

其次,协调发展强调的是整体和部分的有机联动,增强内蒙古自治区内各个城镇之间的交流,加强产业协作和文化联系。各城镇在依据自身的实际情况、功能定位和比较优势以及制定切实有效的发展路径和规划的基础上,加强城镇间的联系,强调区域合作,形成以大城联系小城、小城联系小镇、小镇联系乡村的双向靠拢、互惠发展的区域内协作局面[5]。

4.3 绿色发展,既要保证生态环境,又要高效利用资源

绿色发展的目的是实现资源节约型、环境友好型、以人为本的可持续性发展,强调经济发展和自然环境保护的统一与协调。

首先,应构建相关资源政策,完善节能减排所得税、资源使用税、生态保护保证金等一系列政策。

其次,提高优质牧场的经济附加值,引入高产奶率的优质奶牛、产肉性能高的优势羊品种等,引入现代化牧场管理,发挥出优质牧场的经济价值,同时避免由于矿业开采而引发的不可持续性生产方式。

再次,合理利用周边地区风能、太阳能等清洁能源,改变以煤为主的生产和消费结构。在提高经济效益、充分利用资源的同时,保护内蒙古自治区相对脆弱的草原生态环境,减少由于破坏自然环境而产生的风沙天气。改善自然环境,提高当地居民的经济收入和生活质量[6]。

4.4 开放发展,把握区域合作机遇,充分吸收资金,政府政策引导

由于内蒙古自治区基础设施建设不完善,严重影响城镇化建设的深度和质量,因此政府要建立和培育良好的投资环境,以财政和社会资金来支持新型城镇化的基础设施建设工程,完善投资和融资方式,形成新的发展动力。在政府的财政和社会资金的支持下,以政策引导发展城镇化所需要的基建设施,带动经济发展,为各行业、各产业提供创新的基础条件,经济稳定增长后再反哺基础建设,形成良性循环。依托国家战略背景,抓住“一带一路”建设以及中蒙、中俄区域经济合作等发展机遇,将国内外市场和资源纳入内蒙古自治区新型城镇化建设的版图中。

4.5 共享发展成果,提高教育和人口素质,增加公共福利

首先,尽快改革和完善户籍制度,鼓励在城镇固定就业和生活的农牧业户籍人口实现城市化,将进城务工的随迁子女并入到城镇居民义务教育系统中,逐步提高财政在义务教育、基本养老、基本医疗保险等基本公共服务费用中的比例。

其次,发挥城镇的带动作用,引进高素质人才向农村和牧区流动,使农牧民同城镇公民一样享受到更多的公共服务以及经济和社会发展带来的成果。针对进城务工人员,开展职业技能和法律方面的培训,提高其在就业能力和市场竞争力。

再次,政府应加大保障性的住房建设力度,使转移人口不仅能建设城市、定居城市,还能养老于城市。对于在偏远地区的牧民,应充分尊重其生产生活方式,重点扶持和建设当地重要交通连接点上的乡镇,配套完善适合牧区人民需要的公共设施、医疗机构。增设图书馆、乌兰牧骑等文化单位,丰富牧民业余文化生活,切实满足牧民的文化需求。以交通便利为抓手,加强牧区与城镇的交流联系,使牧民有机会进入城镇生活,也使得城镇化在牧区生根发芽。