中性粒细胞在肿瘤发生和进展中的作用研究进展①

2023-01-28毕艳娜张颖颜晰赵连梅河北医科大学第四医院科研中心石家庄050035

毕艳娜 张颖 颜晰 赵连梅(河北医科大学第四医院科研中心,石家庄 050035)

中性粒细胞是从骨髓造血干细胞发育而来,具有活跃的变形运动和吞噬功能的一类白细胞,约占白细胞总数的50%~70%,能够抵御病原微生物入侵,在机体非特异性细胞免疫中发挥重要作用[1-2]。研究发现,中性粒细胞与多种癌症的不良预后密切相关,且中性粒细胞的功能在不同小鼠品系和肿瘤类型间存在显著差异,这种因种系不同而引起的功能差异可能是导致中性粒细胞在癌症治疗中一直存在争议的主要原因[3-5]。此外,中性粒细胞不仅能影响肿瘤进展,其分泌的IL-6、IL-8、IL-10及CXCR2还有助于良、恶性肿瘤鉴别[6]。另外,肿瘤细胞对中性粒细胞形态、功能及寿命也具有很大影响[7-8]。因此深入了解中性粒细胞与肿瘤间相互作用的特点是探索以中性粒细胞为靶点进行肿瘤免疫治疗的基础。

本文就中性粒细胞与肿瘤关系的研究进展进行综述,旨在深刻认识中性粒细胞在肿瘤进展中的作用及以中性粒细胞为基础的癌症治疗领域的最新研究进展,为深入研究肿瘤免疫治疗提供参考。

1 肿瘤相关中性粒细胞概述

肿瘤相关中性粒细胞(tumor⁃associated neutro⁃phils,TANs)是浸润到肿瘤微环境(tumor microenvi⁃ronment,TME)的中性粒细胞,既是一种重要的炎症细胞,又能够调控肿瘤进展[9]。越来越多证据表明,TANs具有较强的可塑性,根据TME中刺激因素的不同能够极化为N1、N2两种亚型,N1型中性粒细胞主要通过中性粒细胞的细胞毒性、刺激适应性免疫系统和Fas/Fas配体途径增加细胞毒性,或抑制抗肿瘤免疫抑制反应从而抑制肿瘤;相比之下,N2型中性粒细胞主要通过释放胞外诱捕网(neutrophil ex⁃tracellular traps,NETs)抑制免疫应答,以及产生细胞因子、蛋白酶等衍生物促进肿瘤增殖、转移和侵袭[9-11]。但TANs极化的机制尚不清楚,尽管N1、N2型中性粒细胞功能不同,但尚未能找到明确识别N1、N2型中性粒细胞的特异性标志物。据报道,TANs的两种表型可互相转化,当TGF-β存在或粒细胞集落刺激因子(colony-stimulating factor,G-CSF)刺激时,TME中的N2型中性粒细胞浸润逐渐增多[12]。当阻断IFN-Ⅰ或TGF-β时会诱导小鼠和人TANs向抗肿瘤N1型转化[13]。上述转化过程及TANs分型特点如图1所示。

图1 TANs分型Fig.1 TANs typing

中性粒细胞的可塑性主要取决于TME[5]。TME中各种刺激因子导致TANs表现出不同表型,因此根据中性粒细胞所处TME的不同定义中性粒细胞是研究中性粒细胞表型转换的关键。虽然目前对N1和N2型中性粒细胞的研究多数为动物模型[9],但OHMS等[14]研究证实,在体外将血液来源人中性粒细胞极化为N1和N2亚型是可行的。总之,以TANs为靶点的肿瘤免疫治疗方法为传统肿瘤治疗开辟了新途径。

2 中性粒细胞对肿瘤的抑制作用

2.1 中性粒细胞的细胞毒性中性粒细胞的细胞毒性是抑制肿瘤细胞增殖的关键[15-16]。其中,表达IgGFc受体的中性粒细胞可通过与肿瘤细胞表面IgG抗体的Fc段结合,发挥抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用(antibody-dependent cell-mediated cyto⁃toxicity,ADCC)杀伤肿瘤[7,17]。据报道,中性粒细胞通过ADCC作用杀伤肿瘤细胞是通过中性粒细胞内吞或癌细胞质膜的主动机械性破坏导致抗体调节的癌细胞死亡,且这种吞噬作用的机制与其他免疫细胞发挥细胞毒性的作用途径存在差异[18]。此外,抗体阻断实验结果表明,通过干扰免疫系统的负向调节信号通路CD47-SIRPA信号复合体形成可增强中性粒细胞对抗体依赖的肿瘤细胞的清除能力[18]。但目前基于抗体的癌症治疗研究尚不全面,临床中使用的所有抗体类型均为IgG型,治疗策略尚未考虑到中性粒细胞或其他免疫球蛋白类型。

中性粒细胞也可通过分泌过氧化氢(H2O2)诱导肿瘤细胞死亡并抑制其转移[16]。其中,肿瘤细胞表达的瞬时受体2(potential melastatin 2,TRPM2)是中性粒细胞发挥毒性作用的关键。TRPM2通过介导Ca2+内流促进H2O2分泌,调节中性粒细胞毒性。且当肿瘤细胞表达的TRPM2水平下降时,中性粒细胞的细胞毒性也随之减弱[17]。GERSHKOVITZ等[19]研究发现,与原发肿瘤组织相比,TRPM2在循环肿瘤细胞(circulating tumor cell,CTC)中表达升高,CTC更易受中性粒细胞毒性攻击,表明中性粒细胞的细胞毒性作用是抑制肿瘤转移的关键。除上述两种机制外,中性粒细胞还能识别肿瘤表达的异常糖基化模式,发挥中性粒细胞组织蛋白酶G介导的细胞毒性作用[20]。还有研究证明,中性粒细胞发挥细胞毒性作用杀伤肿瘤可能是通过诱导其铁死亡途径实现的,且肿瘤细胞坏死和中性粒细胞浸润形成了一个正反馈回路,最终导致肿瘤细胞大量死亡[21-22]。综上,中性粒细胞可从多方面发挥细胞毒性作用杀伤肿瘤,但其识别肿瘤细胞的机制尚不明确。

2.2 中性粒细胞表型转化可增强化疗药物治疗效果TANs功能上的可塑性为研究肿瘤机制和攻克化疗耐药提供了契机。化疗是各种人类恶性肿瘤的主要治疗策略之一,但肿瘤对化疗药物产生原发和继发耐药严重限制了化疗药物的效果和使用范围。研究证明,通过调控中性粒细胞表型可改善肿瘤耐药性[23]。如肺癌和肝癌同种异体移植模型发现,小檗碱可选择性抑制N2型中性粒细胞并保持N1型中性粒细胞表型,从而维持癌细胞对阿霉素的敏感性[24]。另外,TGF-β的持续存在导致TANs不断向N2型中性粒细胞转化,且在骨肉瘤患者体内监测到TGF-β表达越高,肿瘤化疗效果越差,越易产生化疗耐药性[25-26]。因此TGF-β阻断可能是一种潜在的重要肿瘤治疗策略,据报道,通过遗传手段去除CD4+T细胞中的TGF-β受体,小鼠体内肿瘤生长受到明显抑制[27]。此外,接受先天免疫训练的小鼠体内注射β-葡聚糖,小鼠肿瘤中TANs基因组表观遗传改变,促使中性粒细胞向抗肿瘤表型重新编程。进一步分析显示,接受β-葡聚糖刺激后,小鼠体内TANs分泌的活性氧(reactive oxygen species,ROS)水平显著提高,从而表现出抗肿瘤活性[23]。这种通过人为手段诱导中性粒细胞表型改变从而与化疗药物联用抑制肿瘤的方法是临床肿瘤免疫治疗的一种新机制、新疗法,前景广阔。

2.3 其他抗肿瘤机制除细胞毒性机制外,中性粒细胞还能通过多种途径杀伤肿瘤。研究发现,中性粒细胞表达的IFN-Ⅰ可抑制肿瘤血管生成,是中性粒细胞的主要抗肿瘤活性机制之一[13]。另外,中性粒细胞不仅能直接作用于肿瘤细胞,还可通过影响TME中其他细胞状态抑制肿瘤。如中性粒细胞能促进巨噬细胞产生IL-12,诱导T细胞进入Ⅰ型活化状态,释放IFN-γ,发挥抗肿瘤免疫功能[28]。最新研究发现,中性粒细胞表达颗粒酶B是LipA抗肿瘤活性的关键[29]。此外,细胞周期是肿瘤进化和分裂的核心,中性粒细胞通过介导Fas-L信号部分调节肿瘤细胞周期蛋白表达,使肿瘤细胞增殖受到抑制[11]。总之,中性粒细胞可从多个角度发挥抗肿瘤活性,但目前研究主要基于体外细胞实验和小鼠肿瘤模型,肿瘤研究相关数据相对匮乏,在临床治疗过程中需要根据肿瘤类型、肿瘤进展阶段、个体水平差异进行深入研究[9]。

3 中性粒细胞对肿瘤的促进作用

中性粒细胞对肿瘤的促进作用主要表现为唤醒休眠的肿瘤细胞,促进肿瘤细胞增殖、侵袭、转移及新血管生成,抑制抗肿瘤免疫应答等[15]。研究发现,肿瘤细胞发生转移前,TME中已有大量中性粒细胞浸润,并与TME中的间充质细胞(mesenchymal stem cells,MSCs)相互作用,导致中性粒细胞脂质积累,为肿瘤转移提供能量[30-31]。最近研究发现,脂肪酸转运蛋白2(fatty acid transport protein 2,FATP2)可通过调节花生四烯酸(arachidonic acid,AA)积累和前列腺素2(prostaglandin,PG2)合成介导PMNMDSCs的免疫抑制功能[32]。以下将重点对中性粒细胞的各种促肿瘤机制进行总结。

3.1 NETs NETs是一种来源于中性粒细胞的DNA网状结构,中性粒细胞在坏死或凋亡后将细胞内DNA、组蛋白和其他功能蛋白释放到细胞外,称为NETs[33]。NETs最初被认为是中性粒细胞的杀菌机制之一,但随着研究深入,发现NETs参与多种疾病发病机制[33-34]。其中,NETs可作用于肿瘤发展的各阶段,影响肿瘤增殖、转移、血管生成、复发及肿瘤相关血栓形成[11,30,35-38]。据报道,结肠癌、乳腺癌、肺癌、肝癌、胰腺癌和胃癌微环境中均已检测到NETs,且NETs的数量从肿瘤组织到瘤旁组织呈逐渐下降趋势[38-40]。

中性粒细胞释放的NETs可包裹肿瘤细胞,保护其免受邻近免疫细胞的影响[36]。NETs还可作为自身抗原导致癌症相关血栓,提高血管炎症形成概率[37]。近年关于NETs在肿瘤进展中的作用又有了新的发现,癌细胞表面存在的跨膜蛋白CCDC25能与NETs特异性结合,表明NETs与其他趋化因子类似,可向癌细胞趋化并与之相互作用。进一步分析发现,CCDC25基因敲除的细胞中NETs介导的肿瘤转移被阻止,因此靶向CCDC25可能是预防癌细胞转移的有力治疗策略[30]。

复发是威胁癌症患者生命的最高危险因素,引起癌症复发的原因很多。如肿瘤细胞侵袭和转移是原发部位肿瘤切除后癌症复发的关键,是恶性肿瘤晚期进展的标志。最近在胰腺癌组织中发现,NETs能诱导肿瘤上皮细胞向MSC转化,进而增强肿瘤细胞转移和侵袭能力[38]。唤醒处于休眠期的癌细胞也是导致癌症复发的重要原因。研究发现,除中性粒细胞本身外,中性粒细胞释放的NETs也能激活处于休眠状态的癌细胞,且存在多种激活途径。如NETs可将中性粒细胞分泌的弹性蛋白酶(elastase,NE)和基质金属蛋白酶-9(matrix metallo⁃proteinases,MMP-9)集中于层黏连蛋白顺序切割并产生一个表位,从而激活癌细胞[15]。因此通过阻断NETs抑制癌细胞激活、转移及侵袭是防止癌症复发的有效方法。但NETs形成的标志物和如何阻断NETs尚不明确,是中性粒细胞研究领域的重点。

3.2 免疫抑制肿瘤发展大致可分为三个阶段:①肿瘤清除阶段;②肿瘤平衡阶段;③肿瘤逃逸阶段。肿瘤免疫逃逸是指肿瘤细胞通过多种作用机制逃避机体免疫系统的识别和攻击,是肿瘤在体内生存的主要原因之一[9-10]。目前,关于肿瘤免疫抑制机制的研究主要集中于对T细胞功能的抑制[41]。中性粒细胞高表达并分泌诱导型一氧化氮合酶(in⁃ducible nitric oxide synthase,iNOS)和精氨酸酶,是导致T细胞抑制的主要机制[42]。此外,中性粒细胞介导的PD-L1/PD-1通路可通过多种方式抑制T细胞活性,诱发肿瘤免疫逃逸。如ZHANG等[43]和YEO等[44]发现,小鼠脑转移细胞中表观遗传修饰相关蛋白EZH2在Y696位点发生磷酸化修饰后,EZH2的功能将转变为增加c-JUN表达的转录因子,而c-JUN通过上调G-CSF等致癌炎症细胞因子,将过表达PD-L1的免疫抑制性中性粒细胞招募至脑内促进肿瘤细胞转移。另外,研究发现胃癌患者体内中性粒细胞GM-CSF-PD-L1和HMGB1-STAT3-PD-L1信号通路激活均能诱导中性粒细胞PD-L1高表达[45]。

临床上抗PD-L1免疫治疗通过抑制T细胞作用于恶性肿瘤细胞虽已取得了一定疗效,但这种疗法并不能适用于所有癌症患者,还存在许多尚未解决的问题,包括非淋巴系免疫细胞的作用机制和可能的前导功能。研究证实,抗PD-1免疫治疗可通过T淋巴细胞参与以外的机制作用于恶性肿瘤细胞。以中性粒细胞机制作为抗PD-L1免疫治疗的靶点,具有潜在细胞毒性作用,是针对PD-L1/PD-1信号通路进行肿瘤免疫治疗的一个新切入点[46]。

3.3 中性粒细胞衍生物

3.3.1 蛋白酶中性粒细胞可分泌多种蛋白酶,其中,对促进肿瘤进展起关键性作用的主要是NE和MMPs[47-48]。NE是中性粒细胞分泌的活性最高、含量最多的蛋白酶,也是中性粒细胞功能的主要贡献者[48-49]。小鼠体内研究发现,中等浓度的NE(40~80 nmol/L)可诱导肺腺癌细胞增殖,而过量的NE则介导肺腺癌细胞死亡[50]。在癌症背景下,NE可通过维持肿瘤表皮生长因子受体(epithelial growth factor receptor,EGFR)活性促进肿瘤细胞转移,也能通过蛋白裂解作用降解组织中的多种蛋白,加重组织破坏,直接或间接导致肿瘤细胞发生和转移[51-54]。此外,中性粒细胞分泌的NE可进入肺腺癌细胞内部并影响肺腺癌细胞信号传导,通过激活磷脂酰肌醇3-激酶(phosphatidylinositol 3-kinase,PI3K)通路促使肿瘤细胞增殖[55]。

中性粒细胞是TME及血管生成前组织中MMP-9的主要来源[25,48-49]。MMP-9可导致细胞外基质(ex⁃tracellular matrix,ECM)重构、组织学屏障破坏及肿瘤血管生成[56-57]。通常基质细胞在分泌MMP-9同时,还会释放其抑制分子——金属蛋白酶组织抑制物(tissue inhibitors of matrixmetallo proteinases,TIMPs),但TANs仅释放MMP-9却不表达TIMP-1,失去TIMP-1抑制的MMP-9更易促进肿瘤血管生成[47]。最近研究发现,与单体相比,MMP-9三聚体更能有效地受到局部TIMP-1抑制,MMP-9三聚体更能促进肿瘤进展[56]。此外,中性粒细胞分泌的MMP-9可通过调节整合素维持癌细胞侵袭性[55]。

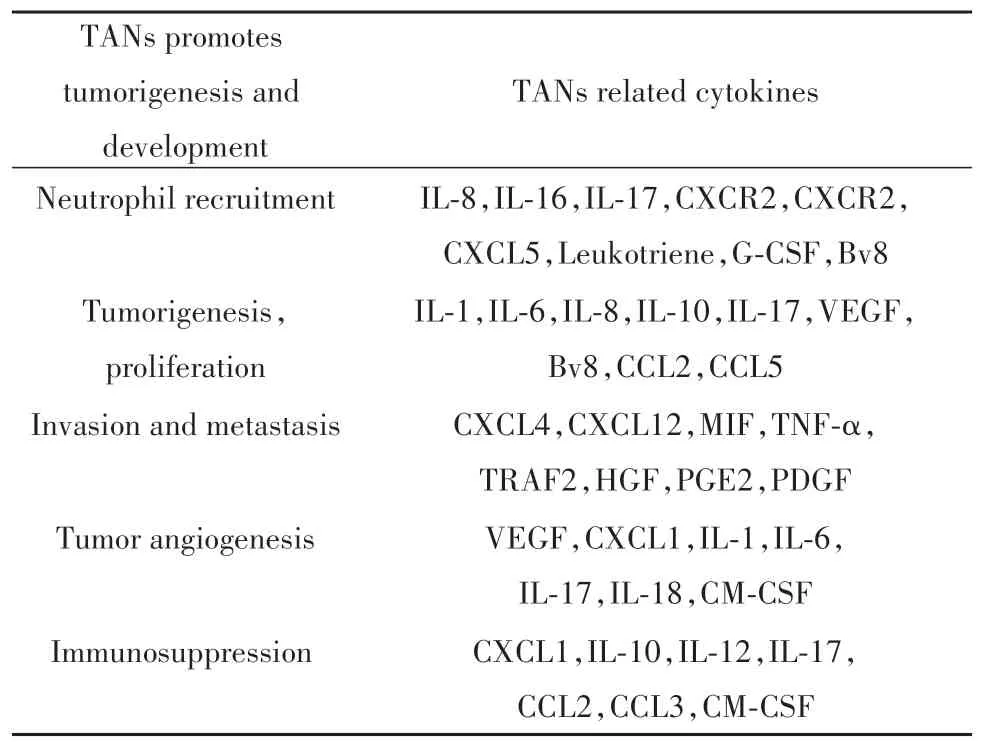

3.3.2 细胞因子中性粒细胞可表达多种与肿瘤进展相关的细胞因子(表1)。中性粒细胞释放的大多数细胞因子是CTC利用中性粒细胞增强其转移能力的主要来源,当这些细胞因子释放被阻断后,中性粒细胞促瘤能力也随之减弱[58]。以IL-17为例,研究发现,中性粒细胞是IL-17的主要来源,也是介导IL-17对T细胞增殖抑制的基础[49,59]。中性粒细胞分泌的IL-17能激活癌细胞JAK2/STAT3信号通路,导致胃癌细胞发生上皮-间质转化促进胃癌转移[60]。此外,中性粒细胞分泌的IL-17也参与了癌变及血管生成过程[61]。

表1 TANs分泌的与肿瘤进展过程相关的细胞因子Tab.1 Cytokines from TANs related to tumorigenesis development

3.3.3 ROS中性粒细胞表达的ROS对肿瘤进展存在双重影响,一方面ROS通过氧化损伤表现出细胞毒性作用杀伤肿瘤细胞,另一方面ROS通过介导遗传毒性效应导致DNA损伤和肿瘤形成[62]。低水平的ROS是促进肿瘤发生、发展的信号分子,高水平的ROS则导致肿瘤细胞死亡[8]。体外实验表明,利用虾青素上调星形胶质细胞瘤ROS水平,可触发大量癌细胞凋亡[52]。另外,癌细胞中维持有效的氧化还原平衡状态可保护肿瘤细胞免受氧化应激损伤,但这种氧化还原平衡一旦破坏,中性粒细胞内ROS含量会随之增加导致肿瘤细胞生长受到抑制[63-65]。此外,ROS表达是中性粒细胞调节NK细胞和肿瘤细胞相互作用的重要机制[42]。总的来说,ROS的双重效应可作为肿瘤治疗手段达到抑制肿瘤的目的。

越来越多的证据表明,外周血中性粒细胞与淋巴细胞比值(neutrophil to lymphocyte ratio,NLR)可全面反映癌症患者炎症和免疫状态[66-70]。另外,一项回顾性分析发现,外周血NLR和卵巢内NLR(iNLR)同时升高提示食管癌患者远期预后不良,表明NLR和iNLR联合检测是预测患者不良预后的可靠预后标志物[71]。中性粒细胞作为肿瘤治疗潜在靶点具有广阔应用前景。

4 中性粒细胞与肿瘤的相互作用

大量实验表明,肿瘤细胞与中性粒细胞间存在双向作用[72]。如胃癌来源外泌体能刺激中性粒细胞激活并分泌大量细胞因子,相反,中性粒细胞及其分泌的细胞因子又作用于肿瘤促进其增殖迁移。另外,肿瘤来源外泌体可通过抑制中性粒细胞凋亡提高中性粒细胞存活率[73]。一项体外实验发现,前列腺癌可激活骨源性中性粒细胞,而中性粒细胞对前列腺癌却具有细胞毒性作用,导致前列腺癌细胞死亡,说明增强骨中性粒细胞的细胞毒作用可能为骨转移性前列腺癌提供新的治疗选择[74]。

5 结语

肿瘤免疫治疗是继手术、放疗、化疗、靶向治疗的第五类治疗方法,为肿瘤患者带来了新的希望,曾被预言为肿瘤的“终结者”,近年免疫检查点抑制剂,包括CTLA4抗体、PD-1抗体、PD-L1抗体等,以及基于免疫细胞的CAR-T、TCR-T等新技术,在临床研究及应用中取得了令人振奋的成绩,但针对实体肿瘤晚期患者的一线和二线抗肿瘤免疫治疗效果均不理想,即便是已用于实体瘤的免疫检测点抑制剂也仅有20%左右患者能长期获益。TME的复杂性是免疫治疗效果局限的主要原因。中性粒细胞有望成为抗癌免疫治疗的新靶点,但并不是对所有癌症转移均有效果,未来需进一步研究中性粒细胞治疗对哪些癌症或癌症亚型有效。精准治疗策略引导下的个体化治疗是肿瘤防治的必然趋势,因此有必要对患者进行更详细的肿瘤分子分型和免疫分型,以确定其对哪种肿瘤治疗策略产生更有效的反应。另外,了解中性粒细胞如何发生极化,其功能表型与其他细胞亚群有何联系,探讨保留中性粒细胞抗肿瘤功能的同时如何特异性靶向促进肿瘤发展的中性粒细胞亚型均是未来抗癌免疫的研究方向。总之,中性粒细胞与肿瘤间调节的分子机制十分复杂,更好地理解中性粒细胞与肿瘤的相互作用特性是开发新的肿瘤疗法的前提和关键。