财政收支在现代国家认同构建中的作用

2023-01-23冯维江

【关键词】国家认同 公共产品 关系专用性投资 【中图分类号】D032 【文献标识码】A

现代国家认同的发端和兴起,是现代国家形成的一部分。追寻现代国家认同的根源,需要逆着“前国家组织认同—国家认同—现代国家认同”的脉络向前追溯,从人类历史中主要组织形式的产生及演变来梳理和分析。

国家是人类社会诸多组织形式中的一种,不过当今世界,国家已经击败了其他所有的政治组织竞争者,成为各种组织形式中最重要的一种。但历史上国家并非是最得人们认同的组织形式。以血缘或拟制血缘关系为纽带建立起来的氏族部落,就一度扮演着人类社会最重要组织形式的角色,甚至在近代乃至现代世界的某些偏远角落依然如此。公元9世纪到10世纪初,不同氏族的匈牙利人啸聚到一起,从匈牙利平原上的永久性定居地出发,成群结队地劫掠周围国家。他们并不占据领土,而是将战利品带回定居地,并将掠夺的人口作为奴隶在西欧市场上出售。意大利、德国、法国这一时期的编年史上,经常有某省遭到匈牙利人洗劫的记录。掠夺战争结束后,临时组织起来的匈牙利人又回到各自的氏族之中,享受战果并等待下一次抢劫的征召。

10世纪后期,匈牙利人的袭击逐渐减少,与此同时取得进展的是匈牙利人的国家建构。1001年,阿尔帕德家族的王公取得国王称号之后,匈牙利就由一个四处抢劫、游荡不定的相当松散的氏族联合体,基本完成了向一个牢固根植于自身土地的国家的转变。这是因为周围国家加强了防御,设防城镇和城堡数量增加,降低了劫掠的预期收益。同时基督教的传入强化了地区意识,削弱了氏族意识。教会规定村落不得迁移距教堂太远,否则将被罚款和强制迁回,因此,原本可以迅速迁徙的小规模村落被死死钉在教堂四周。此外,农耕生产逐渐发展起来,对更加稳定的收获物的期待也降低了匈牙利人在夏季为劫掠而大规模迁徙的积极性。最终,匈牙利开始用地区而非血缘来划分国民,实现了组织形态由氏族向国家的转变。匈牙利社会的上层建筑由氏族政权转向国家政权,反映的是不同生产力条件下,决定上层建筑的最优形式特别是最优规模的历史变化过程。

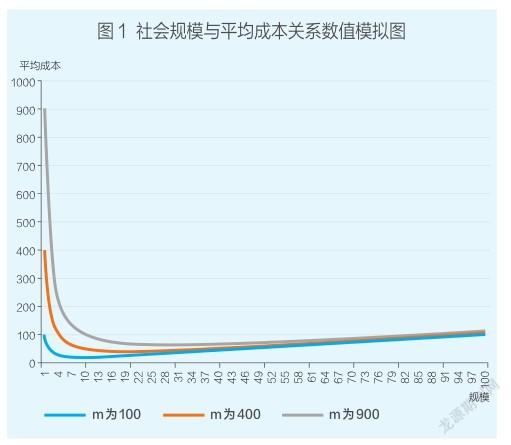

抽象地讲,在一个社会受生产力决定的总任务确定的前提下,最能实现规模经济效应的上层建筑组织形式是平均成本最小化的那种组织形式。假定某个社会,要实现其总任务(可能是某个发展目标或防范相关威胁的安全目标),需要固定投入成本m,同时需要投入随着社会规模扩大而递增的协调成本n2,其中n是社会成员(或家庭)的数量。一般来说,总任务或目标越宏大,固定投入m也越大。由此,该社会实现目标的总成本TC=m+n2,平均成本AC=m/n+n。随着成員数的增加,平均成本中的固定成本部分虽然被各成员摊低,但协调成本部分仍在上升,整体来看平均成本曲线表现为先下降后上升。图1是取m=100、400及900的数值模拟图。

由上可知,形成一个社会的最优规模不能太小,因为此时每个成员分摊的固定成本很高,还有进一步降低社会平均成本的余地;最优规模也不能太高,因为此时协调成本增加的部分超出了分摊固定成本节约的部分。这个处于中间位置的规模,在游牧社会生产力水平下就落在了氏族或部落层面,在农业及更高生产力水平下就落在了国家层面,因为国家这种形式组织起了更大规模的“陌生人”之间的合作,而不必受限于血缘或拟制血缘关系的保证。当最优规模位于国家层面时,在这个最优规模(国家)的左侧,继续扩大规模,平均成本会继续下降,所以由家、社区或省来统筹实现共同目标的效率不够高。在这个规模(国家)的右侧,因为规模扩充得过于庞大,(跨国)协调成本大幅上升,以致平均成本高于最低点。

还能发现,m=100的情况下,当n=10时,AC达到最小值20。m=400的情况下,当n=20时,AC达到最小值40。m=900的情况下,当n=30时,AC达到最小值60。由此可知,一个国家要实现的总任务或目标越宏大,其达到平均成本最低点的最优规模所容纳或所代表的成员数量越大。这意味着,大国是在对宏大任务或目标的担当中成就其大的。

综上,由氏族而国家是社会生产力发展的结果,也是上层建筑组织形式适应性优化的结果。氏族或国家能否得到认同,取决于该社会的上层建筑是否适应其生产力的发展而以最优形式或规模来实现总任务或目标。

西方世界所谓现代国家,即公元1100年到1600年间,在西欧逐渐形成的英国、法国及其他现代政权统治下的国家。美国中世纪史学家约瑟夫·R·斯特雷耶把这类国家的特征总结为:出现了在时间上持续和空间上固定存在的政治单元,发展起来了持久且非人格化的制度,存在对需要做最终裁决的权威的认同,并且这一权威获得了臣民最基本的忠诚。按照这个标准,中国最迟在两千多年前的秦朝已经取得了现代国家的政权组织形式。当然,我们可以进一步细分,把负责最终裁决的权威系于一家一姓的皇室称为初级现代国家,把上述权威系于“持久且非人格化的制度”本身的称为高级现代国家。无论如何,斯特雷耶所说的现代国家中国民对权威的认同与忠诚,揭示的就是现代国家认同。如前所述,国家区别于氏族在于国家促成了超越血缘及拟制血缘关系的陌生人之间的合作,而古代国家与现代国家的差别则在于前者的陌生人合作的范围是由中央委托的地方代理人统治管辖的,而后者则能够实现全国范围内统一的中央直接或派遣统治下的陌生人合作。

国家促成陌生人之间的合作首先是通过提供公共产品来实现的。“在时间上持续和空间上固定存在的政治单元”和“持久且非人格化的制度”都属于公共产品的范畴。公共产品有两种类型,其一是公益产品(public goods),即通过提供利益的方式来为陌生人合作提供正向激励;其二是公害产品(public bads),即通过进行惩罚的方式来为陌生人合作提供负向激励。国家的某些制度及执行这些制度的机构(“政治单元”)在促成陌生人合作的秩序构建上兼具公益产品及公害产品双重属性。例如,司法制度对潜在的败诉者或被判有罪的人存在基于惩罚的威慑,而对胜诉者或蒙受冤屈的人有保护或帮助其主张权益的效果。

在西欧,1000年到1300年的几个世纪中,永久性的财政和司法事务制度逐渐确立,文官集团或职业管理者团体也建立起来。不过,直到中世纪后期,欧洲大国职业政府官员的能力仍然低下,组织良好的、持续存在的机构主要是财政部、法庭以及处理统治者收支的机构,能称得上职业的主要还是那些牵涉财政事务的、司法事务的以及文书记录事务的人,许多现代政府的功能,要么完全没有被实施,要么实施得很糟糕。没有足够的职业行政管理者直接从中央来管理整个国家,也没有足够的钱支付给他们。而且也没有足够统一的认识,来让国家管理者被全国民众接受。

在中国,无论是财政、司法还是执行其他功能的官僚机构的组织及相关制度的制定和执行比西欧产生得更早,实践也更加成功。秦朝在中央层面已经有三公、丞相等辅佐君主的最高官员,负责考课、监察、弹劾的御史大夫,以及掌管礼仪、财政、治安等方面事务的诸卿。在地方上也设立了郡县长官以总领地方事务,如吏员辟除、人才举荐、文化教育、司法监察、军事行动、财政开支、社会治安等。郡守以下分设有丞、长史、都尉等佐官以及功曹、五官、督邮、主簿、学官等属吏来辅助分管各项事务;县令以下也设有县丞、县尉等佐官以及令史等属吏,到西汉中叶,也和郡一样设立了各署曹掾吏。

秦汉之时,中国政府不仅设置的官吏多、制度密,而且体现的中央权威也更甚于西欧现代国家发端之时。以司法为例,后者的国王(或公爵、伯爵)一开始并不掌握其国家范围内全部地区的地方司法权,除谋杀这样的严重罪行可以为国王的法庭保留外,更多的判案是由低层级领主的法庭裁决,经历了几个世纪才逐渐树立了国王的司法权威。但在中国,郡县长官从一开始就只是皇帝任命的官员,只能执行而不能分割中央的司法权。汉武帝之后,还在秦监御史的基础上设立了司隶校尉、十三州刺史来监察京师及地方各郡。至于死刑判决则完全是皇帝专属,郡守从法律上就没有专杀之权,必须先奏请,以待秋决。隋唐之后,为体现对死刑的慎重,还建立了三复奏、五复奏的制度,而君主独掌生杀予夺的最高权威也体现在其中。

上层建筑提供公共产品的质量和效率很大程度上决定了现代国家的规模。对东西方世界的比较可以发现,中国古代就形成大一统的王朝,与其更加有效提供“在时间上持续和空间上固定存在的政治单元”和“持久且非人格化的制度”等公共产品有关。但是,对于现代国家统治或治理而言,只有公共产品的提供是不够的。由于契约不完备性的广泛存在,实践中很难单纯依靠制度或规则来穷尽一切可能的情况并据此调适纷繁复杂的社会关系,此时制度或国家权力范围之内的成员或个体对于这套制度或政权的认同或忠诚,就非常重要了。只有当绝大多数成员对这套非人格化的制度或体制的裁决表示认可,并且相信其他成员也会同样认可时,现代国家才能以足够低的制度费用正常运转。否则,再严密的制度及其执行机制,也会面临无法承受的執行成本。这种成员对公共产品提供者权力或权威的认同,也就是现代国家认同的根基。其认同的程度,可以用成员对现代国家的关系专用性投资的规模及质量来衡量。

所谓关系专用性投资,投向的是“只在关系存续期间和范围内有充分的价值,转移到关系之外就会发生价值极大贬值的资产”。例如,一个人把个人信息、私有财产、身家性命等悉数置于某一政权确定的法律制度体系的保护(以及潜在的剥夺)之下,就是对该政权的一种关系专用性投资。现代国家认同的根源,就是国家的上层建筑通过充足有效的公共产品供给,引发了来自经济社会基础的对该上层建筑的充分或足够规模及质量的关系专用性投资。当然,这种公共产品不仅是器物或制度层面的供给,观念层面也同样重要。与生产力发展水平匹配的、合理的、能够吸引全国人民开展关系专用性投资的国家总任务或目标就是一例。并非所有的公共产品供给都能引发合意的关系专用性投资。有时候两者并不相关甚至提供公共产品还适得其反。所以,公共产品种类及提供方式的选择非常重要。此外,关系专用性投资的效果具有惯性,不一定随着公共产品供给的变化而即时发生变化。例如,周王室衰微之际,王室本身已经无力为诸侯国提供财政支援或军事保护及胁迫(不能直接提供公共产品),但在相当长时期内,诸侯国仍然要拥戴其为天下共主,并借用王室的名义处理各国和戎的关系。这意味着各国对王室长期开展的关系专用性投资的影响仍然存在,各国还不得不承认或借助与王室的关系,来合理化自己的政治外交及军事行为。

根据前文提出的现代国家认同产生的原理或机制,可以发现财政收支在现代国家认同构建中扮演着非常关键的角色。从收入方向看,自愿负担的税收(包括超出税收的赠予)规模及征收效率,反映了民众或经济社会基础对上层建筑的关系专用性投资的情况。财政收入征收体系不仅是财力的来源,同时也反映了“国王的政治权威”。从支出方向看,合理的财政支出所提供的有效公共产品供给,可以带动民众对上层建筑的关系专用性投资。具体来说,有利于现代国家认同构建的合理财政收支应该满足以下条件。

第一,应当让不同地区、民族、职业的民众按照透明的、相对公平的标准普遍地纳税。恩格斯指出,国家与氏族的“第二个不同点,就是公共权力的设立……为了维持这种公共权力,就需要公民缴纳费用——捐税”。纳税或提供财政收入既是国家上层建筑向社会提供公共产品的物资基础,也是民众向上层建筑开展关系专用性投资的一种表现。明朝没有按照收支两条线管理财政,而是在征收前就分配出去的做法,不利于民众和地方对中央政府的关系专用性投资,甚至会削弱国家认同。

第二,财政收入占全部产出的比例不应超过“衰退线”。假定一个国家分为不直接从事生产活动的上层建筑和生产部门两个部分,初期全国产出Y0=A,每一期被政府征收的比例为α,每一期生产部门的产出增长率为r。则第n+1期全国产出Yn+1=(1-α)nA(1+r)n,如果该国要维持经济规模的扩张或至少不变,则需要满足Yn+1≥Yn恒成立。这意味着α必须小于或等于r/(1+r)。换言之,政府征收的比例不能超过由生产部门产出增长率r决定的一个上限(即“衰退线”)。如果超过这个上限,则全国经济将趋于收缩甚至陷于瓦解,也就根本谈不上对国家的认同了。

第三,财政支出应当强化或至少不削弱国家整体的经济增长,同时应促进基于这一增长的社会福利的持续改善。这涉及到国家征收的部分如何有效运用的问题。一方面,可用于国防、防灾救灾或打击犯罪,这部分虽然不直接促进生产,但相当于损失准备,是避免生产部门遭受直接冲击而导致能力受损的缓冲。另一方面,可用于教育、公共卫生、健康、基础设施等公共产品的开支,以此提升生产部分的人力资本素质、降低生产流通体系的运行费用。这最终都将表现为生产部门产出增长率r的提升。由于α≤r/(1+r),r的上升意味着“衰退线”r/(1+r)的上升,这为扩大征收比例α也提供了更大空间,可能形成“强化市场型政府”促进增长,而增长反过来拓展财政空间的良性循环。此外,对教育公共产品的供给,还可能直接通过对全体民众意识形态(例如古代的儒家伦理)的塑造而促进认同的构建。

第四,基于财政收入的再分配不能按民族来实施,而应该以家庭或个体收入水平或者地区收入水平差距为依据来进行再分配。按照恩格斯所言,国家区别于氏族的第一点是按地区来组织国民,第二点是设立公共权力并为此让公民捐税,如果在再分配上不是按照家庭或地区的收入差距来提供补贴,而是按民族等其他“政治单元”来提供,可能强化民众对这些“政治单元”而非现代国家的忠诚和认同,甚至可能最终超过对国家的忠诚和认同。既然历史上曾经发生过英国的臣民将基本忠诚从家庭、团体、教会向国家转移,那么发生相反的过程也是可能的,在物质激励持续刺激之下尤其可能。

第五,在控制住协调费用的前提下,财政支出应当尽量有利于上层建筑在提供公共产品时的规模收益的实现而非相反。普鲁士兴起之前的德意志诸邦,实行指向财政联合的民族主义或据此致力于民族国家建设有利于公共产品规模取得收益。但对一个存在许多民族团体的国家来说,西欧兴起的部分所谓民族国家则可能与规模效应背道而驰从而不值得效仿。

(作者为中国社会科学院大学国际关系学院教授)

【参考文献】

①[德]恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,北京:人民出版社,1972年。

②[美]約瑟夫·R·斯特雷耶著,华佳等译:《现代国家的起源》,上海:格致出版社,2011年。

③安作璋、熊铁基:《秦汉官制史稿》,济南:齐鲁书社,1984年。

④冯维江、余洁雅:《论霸权的权力根源》,《世界经济与政治》,2012年第12期。

责编/靳佳 美编/杨玲玲