过度医疗行为认定及医保监管指标研究

2023-01-19郑树忠龚忆莼黄蛟灵

郑树忠 龚忆莼 耿 韬 黄蛟灵

(1上海市医疗保险协会 上海 200051;2上海市医疗保障局监督检查所 上海 200040;3上海交通大学公共卫生学院上海 200025)

2021 年1 月15 日,国务院颁布《医疗保障基金使用监督管理条例》(国务院令第735 号,以下简称《条例》)。《条例》第十五条规定,不得违反诊疗规范过度诊疗、过度检查。然而在实际监督检查过程中,过度医疗由于认知差异与边界模糊等问题,一直是影响医保基金合理使用、困扰监督执法的痼疾,也是对有限医疗资源的极大浪费。已有研究缺乏对过度医疗监管关键难点问题的抓取,缺乏对边界概念认定的系统性梳理,缺乏基于本体概念的过度医疗行为指标细化。本文以过度医疗监管难点研究为抓手,以过度医疗的内涵与边界研究为突破口,在此基础上对过度医疗行为认定进行指标体系的量化与细化,并以国际经验为借鉴,为优化、加强过度医疗监管提供建议。

1 过度医疗的概念

1.1 已有文献研究情况

通过国内主要数据库进行文献检索,以“过度医疗”为关键词搜到论文总量467 篇,经相关性梳理,共找出与过度医疗概念内涵高度相关论文60 余篇。

通过国外数据库进行文献检索, 以“overuse of medicine”为关键词进行文献检索,共搜到相关文献7130 篇。经相关性梳理,共找出与过度医疗概念内涵高度相关论文120 余篇。

总的来看,国内外学者对过度医疗概念的界定难以达成一致,本文在诸多论文中进行“高被引”筛选,整理出高被引论文对“过度医疗”概念的定义。

对该术语解读的先驱是Jack Wennberg 提 出 的unwarranted variation(无根据的差异),他在1967 年的研究中发现,过度医疗往往是根据人们居住的地方而不是临床合理性来决定不同的治疗,供应商在推动需求方面实际上比我们曾认识到的更重要[2,3]。

2008 年,美国生物伦理学家Ezekiel J. Emanuel 和卫生经济学家Victor R. Fuchs 将不必要的医疗服务定义为“overutilization”(过度使用),即以高于适当的数量或成本提供的医疗服务[4]。

2009 年,两位美国医生Reilly B M 和Evans A T 在一篇社论中写道,不必要的医疗被定义为“对病人没有明显好处的服务”,可能占美国医疗的30%[5]。

2012 年1 月,美国医师协会道德、专业和人权委员会提出,过度治疗也可以与“吝啬的护理”相对照来理解,后者被定义为“利用最有效的手段来有效诊断病情和治疗病人的护理”。

2012 年4 月,来自医疗改进研究所的Berwick 和来自兰德公司的Andrew Hackbarth 将过度治疗定义为“根据合理的科学和病人自己的偏好,对病人进行无助于他们的护理— 根植于过时的习惯、供应驱动的行为和无视科学的护理。”

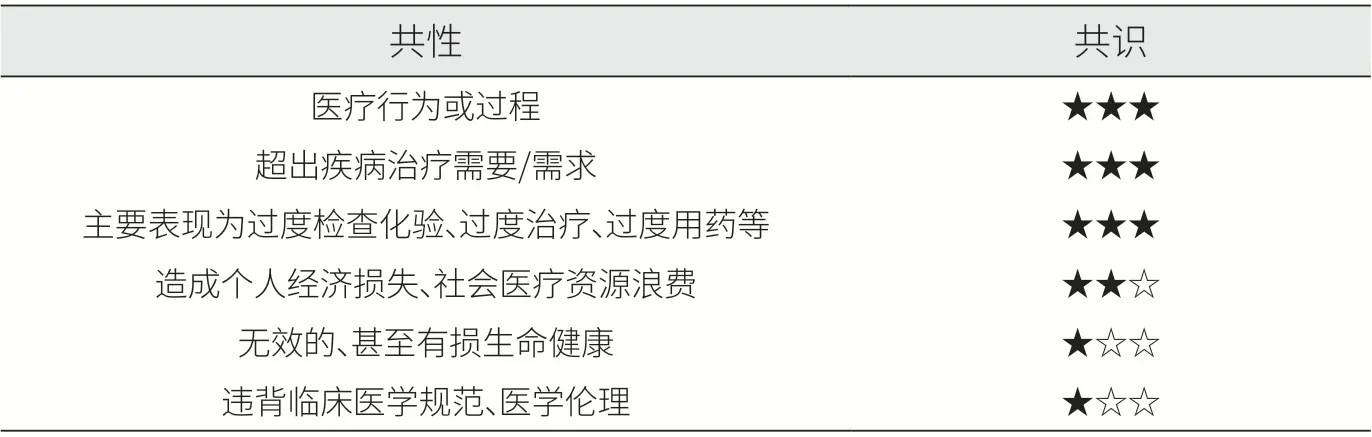

1.2 过度医疗的边界认定

对过度医疗的定义进行共性梳理,包括:①是医疗行为或过程,而非支付或收费;②是治疗手段超出疾病治疗的需要或需求;③主要表现为在化验检查、治疗与用药方面的过度;④会造成个人经济和社会医疗资源的浪费;⑤是无效的甚至会对患者造成健康损害;⑥有违临床规范或医疗伦理(见表1)。

表1 高被引论文中“过度医疗”定义的共性与共识

在梳理出共性的同时,对这些共性的共识度(即这些共性在已有文献中出现的频率,高频率对应较高的共识,反之则为低共识)用三星级符号进行标识:★★★表示出现在90%以上的观点中;★★表示出现在60%—90%的观点中;★表示出现在50%—60%的观点中。

综上,本研究认为,过度医疗是指医疗服务供给方在医疗行为过程中(而非收费支付)提供超出患者需要或需求的化验检查、治疗、过度用药等医疗服务行为。这些医疗服务行为可能是无效的甚至有损生命健康,并且造成个人经济损失与医疗卫生资源浪费。

2 过度医疗的监管难点

2.1 过度医疗行为界定难

由于临床医学的复杂性与特殊性,每个患者情况可能都不一样,即使同一种病也有不同表现,同一种病不同时期的治疗方法也不同。很多相似的病症需要医生来确诊,有时医生采取全面检查的手段,其中哪些检查是正确诊断所必需的、哪些是多余的,都是由医生根据自己的经验判断的。临床医学行为不同于其他领域,具有较强的特殊性、专业性,是否过度医疗很难界定。因此,学界虽然对过度医疗有大量讨论,但至今没有一个量化的认定指标。

2.2 过度医疗行为识别难

一方面,过度医疗行为可能存在于疾病诊断、治疗、护理、康复等各个环节,只有在整个诊治行为结束后,通过回溯性分析才能明确[1]。同时,它又不同于其他医疗违规违法行为(比如重复收费、分解项目收费等),具有较强的隐蔽性特征,相当难识别。另一方面,由于缺乏客观的界定标准或认定指标,对过度医疗的识别缺乏抓手,从而识别困难。

2.3 过度医疗监管处置难

由于过度医疗行为存在界定难、识别难等问题,导致监管中对医疗服务合理性的认定经常会发生争议,造成监管难、处理难。同时,由于我国的医疗保险工作起步较晚,专业人才相对匮乏,愈是基层此种情况愈是严重,医疗保险经办人员大多是从与医疗保险业务并无多大关系的部门调入,医疗保险专业知识需要从头学起。对于医保经办工作人员认为是“过度医疗”行为的界定及处罚,医疗机构不易接受。过度医疗监管的现实困境首要是界定难,界定难阻碍了识别难与处置难问题的破解。

3 过度医疗监管的国际经验

关于过度医疗的认定与监管规则,本文对国际上较为典型的美国、英国、德国等进行了研究。

3.1 第三方机构独立监管或政府购买服务监管

与我国医疗保险制度非常接近的德国是第三方机构独立监管,其联邦联合委员会(Gemeinsamer Bundesausschuss, G-BA) 是 法定健康保险(Statutory health insurance, SHI)自治和自我调节系统的最高决策机构,下设全国法定健康保险医师协会、德国医院联合会、全国法定健康保险基金协会的成员和患者代表组成的机构。英国国家健康与临床卓越研究所(National Institute for Health and Care Excellence,NICE)也是独立的第三方机构,不受制于任何部门、机构或组织。政府部门购买服务监管比较典型的是美国,为了支持其预防、发现和调查潜在的医疗保险欺诈和滥用的努力,卫生部下辖的医疗保险和医疗补助服务中心(Centers for Medicare and Medicaid Services,CMS) 与 一些承包商合作。

3.2 监管规则制定与监管过程的多方参与

英国NICE 邀请所有的利益关联方发表意见并参与论证,包括临床医生、护士、病人、病人组织、医药公司。美国CMS 常设委员会成员包括受益人、医生、药剂师、服务提供者、消费者/行业代表,以及其他医疗服务领域的专家。在执行监管过程中,紧密与医疗服务鉴定组织、州和联邦执法机构、责任关怀组织(Accountable Care Organization, ACO)等合作。

3.3 大数据风险预测与经验研判相结合

美国卫生和公众服务部(U.S.Department of Health and Human Services, HHS)和CMS推出了欺诈预防系统(Fraud Prevention System, FPS), 在全国范围内对所有的Medicare按服务收费(Fee-For-Service,FFS)、索赔在付款前运行预测算法并进行分析研判。此外,欺诈预防系统将CMS 官员、临床医生、政策专家、CMS 欺诈调查员以及执法界(包括劳工部监察长办公室(Office of Inspector General US Department of Labor, OIG)和联邦调查局(Federal Bureau of Investigation, FBI))聚集在一起,研讨研判,快速识别风险。

3.4 跨部门联合执法

比较典型的是美国卫生保健欺诈预防和执法行动小组(Health Care Fraud Prevention and Enforcement Action Team,HEAT), 由HHS、OIG 和 司法 部(Department of Justice,DOJ)联合组建。HEAT 的一个关键组成部分是医疗补助欺诈控制单 位(Medicaid Fraud Control Unit, MFCU),主要负责锁定新出现或正在迁移的欺诈计划。

3.5 自我披露与举报制度

美国推行医疗机构自我管理计划,包括内部监控和审计、执行合规和实践标准、进行培训和教育、广泛宣传的准则、执行纪律标准等。患者也有畅通的过度医疗举报渠道。

3.6 发挥行业协会的重要作用

德国内科学会(Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin,DGIM)[10]制定“明智决策[11]”,德国医学协会中央伦理委员会(Zentrale Ethikkommission,ZEKO)[12]确定优先级,科学医学会协会(Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, AWMF)制 定S3 指 南,DGIM 参 与国 家 供 应 指 南(Nationale VersorgungsLeitlinien,NVL)的开发。英国皇家制药协会、特许物理治疗协会、风湿病协会等制定行业建议。

3.7 重点人群、重点学科监管

德国重点关注四部分人群:经常看医生的群体、姑息治疗患者[13]、心理疾病患者、有多重药物治疗的多病共患老年患者。同时,德国着重关注重点监护[14]、抗生素使用等领域。

4 我国关于过度医疗指标体系的研究

4.1 研究概况

本研究邀请卫健、医保、临床、高校专家共同参与,并逐步达成共识,形成第一版过度医疗指标体系(见表2)。共包括5个一级指标,分别为过度检查(化验)、过度治疗、过度住院、过度开药与其他过度医疗行为;30个二级指标,包括重复(化验)检查、无指征(化验)检查、套餐式(化验)检查、升级检查项目、重复治疗、无指征治疗、手术治疗、过度使用耗材等;67个三级指标,包括短期内重复进行相同或相似化验检查、互不认化验检查结果而重复化验检查、开展与病情无关的某项化验检查、将特殊化验检查作为常规项目开展、套餐常规检查(入院/门诊)、随意扩展套餐项目等。

表2 过度医疗指标体系(第一版)

(续表)

4.2 研究数据

本研究关于过度医疗认定指标体系的数据来源主要包括如下几方面。

一是随机采集上海市2018年—2021年121家医疗机构的2691条问题,其中一级公立(社区)医疗机构794条,一级社会办医疗机构711条,二三级综合医疗机构1001条(含社会办),专科医疗机构185条(含社会办)。

二是整理上海市医保监督所监管问题文字材料,从不合理收费、不合理用药、不合理检查、不合理治疗、不合理住院等方面挖掘过度医疗相关问题。

三是研究《基本医疗保险药品管理与智能监控研究》报告,分析全国各地调研过程中监管部门在座谈会中的问题反馈,共涉及24省级、市级医保机构。

四是组织了四次正式座谈会(含访谈),对象为医保监管部门相关人员(监管处/所、经办机构)、卫生监管部门相关人员、医保协会相关人员、高校研究人员等。座谈(访谈)内容主要围绕以下几个方面展开:①过度医疗认定的思路;②过度医疗认定的数据来源;③过度医疗认定的国际经验与已有理论基础;④过度医疗认定指标体系的梳理与讨论。

4.3 研究展望

从今后发展来看,需要各医学专业学会积极参与,形成更加广泛的行业规范与标准。虽然各方面都认为存在“过度医疗”的事实,但对具体的诊疗行为,哪些属于“过度”或不属于“过度”,很多情况下并不完全能够达成共识。因此,现阶段的过度医疗监管指标分为“硬指标”“软指标”。“硬指标”即各方能够达成共识的指标,如“套餐式”检查(化验);“软指标”则为各方尚未达成共识,但可以引起相关部门关注的指标,如鼓励使用国产药等。此外,随着医疗技术的发展等,过度医疗行为将会逐步发生变化,过度医疗指标体系一定是开放式的、逐步更新的。

5 启示和建议

5.1 充分发挥行业协会作用,分组形成监管建议指南

国际经验表明,过度医疗的监管并不是一个部门单独完成的,行业协会在其中发挥了重要作用。建议充分发挥国内各行业协会的作用,研制过度医疗指南与认定规则,并让各行业协会参与过度医疗的认定和监管争议的研判。可以参照德国模式对过度医疗行为进行疾病分组,如血管科、内分泌科、胃肠科、血液和肿瘤科、老年科、感染科、内科、重症监护组等,然后根据轻重缓急对不同分组形成建议指南,再细化为规则库。

5.2 大数据面上预警,专家团队点上识别

将规则嵌入医保大数据监管平台,形成智能监管规则库,实现面上风险预警。规则库并不是一蹴而就,而是随着各个疾病分科指南建议的推进而逐渐更新完善。同时,组建专家团队,由执法人员、受益人、医生、药剂师、服务提供者、消费者、行业代表、专家学者等构成,点上可疑风险由专家经验识别。

5.3 做强做大监管队伍,医保医疗协同监管

以美国监察长办公室(OIG)为例,OIG 大约1650 名审计员、调查员和评估员,辅以法律、技术、网络安全、数据分析、统计、医学、经济学、卫生政策以及管理和行政方面的专业知识。目前,我国监管人员存在明显数量不足与学历结构单一的问题。建议做强做大监管队伍,吸收多学科人才。在当前人手不足情况下,建议加强医保监管队伍与卫健、司法等部门机构的协同监管。

5.4 完善自我披露制度,引导机构自我监管

通过监管规则的制定,引导机构自我主动监管。比如,设计医疗机构过度医疗信用风险指数,定期发布各医疗机构排名情况,并制定相应规则,引导机构自我披露从而降低不良信用分。通过引导机构自我培训、自我监管,减轻监管负担,重塑行业风气。