《新刻增补艺苑卮言》伪书考

2023-01-18过琪文魏宏远

过琪文,魏宏远

(兰州大学 文学院,甘肃兰州730000)

《艺苑卮言》作为王世贞的文学评论类著作,体现了他的早期文学思想。《艺苑卮言》试图超越徐祯卿《谈艺录》、杨慎《升庵诗话》、严羽《沧浪诗话》,补三家不足。但成书流传后却为王世贞带来了不小争议。友人批评他“奈何不作盛德事,而方人若端木哉”[1]卷一页二,李攀龙也指责他“英雄欺人,所评当代诸家,语如鼓吹,堪以捧腹”[1]卷一页二。为了减少争议,王世贞对《艺苑卮言》进行了多次校订、修改。随着王世贞的衰老与逝世,《艺苑卮言》被书商翻刻、重刻。随着明代复古派思想被译介入日韩等地,《艺苑卮言》又在海外迎来了传抄、刊刻的热潮,最终形成了复杂的版本系统。《艺苑卮言》目前已知有六卷本、八卷本、《四部稿》本、(1)《四部稿》本内部又可细分为明本、清四库本两大类。由于目前要讨论的是明刻十六卷本之性质,不讨论该本之影响,暂时与清四库本无涉,因此,本文不将清四库诸本纳入考虑范畴。明本《四部稿》本至少包括韩国国民大学《弇州正集》本、一百八十卷《四部稿》本、一百八十卷无序《四部稿》本、一百八十卷音韵批注《四部稿》本、一百七十六卷《四部稿》本、一百七十四卷有《附》《记》《四部稿》本、一百九十卷《四部稿》本共6种。一百八十卷无序本、一百八十卷音韵批注本与一百八十卷本之间仅目录前是否有序、正文部分是否有音韵批注的差别,一百九十卷本是基于一百七十四卷本的增补伪作之本,又因为一百七十四卷本据一百八十卷本删去后六卷而成,一百八十卷本、一百七十四卷本、一百九十卷本所录《艺苑卮言》大致相同。又美国藏一百七十六卷本为基于一百八十卷本的伪造之本,其录《艺苑卮言》亦与一百八十卷本同,因此,一百七十六卷本无考虑之必要。不过事实上一百七十四卷本、一百八十卷本两本所录《艺苑卮言》在附录部分存有微妙不同,笔者已于文中找到一处挖改异文。由于一百七十四卷本、一百八十卷本所录《艺苑卮言》正文部分基本一致,而《弇州正集》本《艺苑卮言》又残佚不全,本文暂以一百七十四卷《四部稿》本、一百八十卷《四部稿》本为代表,探讨十六卷本文本性质,是以后文所言《四部稿》本指一百七十四卷《四部稿》本、一百八十卷《四部稿》本。论及《弇州正集》本时,本文将特别指出。[3-4]十二卷本、十六卷本、四卷本等版本形态(2)这里的四卷本指韩国显宗实录活字本和日本和写本,二本本质是八卷本乙中的前四卷,有别于王世贞给吴国伦去信中提到的“《谈艺》四卷”。,其中的八卷本又被分为甲、乙两类(3)“八卷本”分为两类,甲类以大阪大学藏本、加州伯克莱大学藏本为代表,乙类以日本平安书坊本、丁福保本为代表。直观地理解,八卷本甲、乙位于《艺苑卮言》版本发展的不同阶段,甲为《四部稿》本之前的版本形态,乙则是编纂者由《四部稿》本(十二卷,包括正文八卷、附录四卷)删去附录四卷而形成的八卷本。。在诸多版本中,由新安人程荣刻印于万历十七年(1589)的十六卷本《新刻增补艺苑卮言》颇具争议,有关它的讨论也较多。《新刻增补艺苑卮言》共十六卷,由七卷正文、 九卷附录构成。(4)十六卷本中,前七卷与后九卷应被区分开来。第八卷、第九卷在卷名处明确标明“附录”性质,第十卷至第十六卷虽未于卷名中标明“附录”,但因其或为词曲书画论、或为名物考证,乃是事实上的“附录”,也就与正文七卷相区别。因此,十六卷本的附录范围为卷八至卷十六。十六卷本前后没有新增序跋,仅在题名上增加“新刻增补”四字,卷端责任者处增题“新安程荣仲仁梓”字样,书末有“万历己丑孟冬武林樵云书舍梓行”的书舍牌记。由于信息不足,该书内容又具有复杂性,十六卷本性质成谜。一些研究者将之视作六卷本至《四部稿》本的过渡本[5-6],也有前辈学人认为十六卷本为六卷本与《四部稿》本的杂糅本,[7]或将之视作八卷本甲基础之上的增补本[8]。由于十六卷本既包含六卷本内容又有《四部稿》本的内容,在缺乏稀见八卷本甲材料的情况下,部分研究者得出十六卷本为六卷本至《四部稿》本之间的过渡本的结论,或指出十六卷本是书商将六卷本、《四部稿》本杂糅后而成的伪本,以“杂糅说”修正此前的“过渡说”,指出十六卷本的伪本性质。而此后对稀见八卷本甲的分析将十六卷本的版本关系由六卷本与《四部稿》本之关系精确为八卷本甲与《四部稿》本《艺苑卮言》《宛委余编》之关系,提出“增补说”,认为“此本(指十六卷本)极有可能是在八卷本(指八卷本甲)之上的扩编”[8],但此说仍略显简略。本文承继前辈学人的研究成果,基本断定十六卷本并非王世贞编纂,而是程荣等编刻者以八卷本甲《艺苑卮言》及《四部稿》本《艺苑卮言》《宛委余编》为基础割裂、杂糅而成的版本。

一、十六卷本编纂者并非王世贞

关于十六卷本的编纂者,“增补说”虽未明确指出增补者身份,但据其论述和版本源流图不难发现此说亦认为编纂者并非王世贞,“杂糅说”则更为鲜明地指出编纂者即是书商。也就是说,在编纂者身份上,“增补说”“杂糅说”态度基本一致,均认为编纂者并非王世贞。但由于相关论述在细节上仍有进一步补充的空间,故本文于此加以补充。

首先,十六卷本的序文收删极为可疑。陕图六卷本《艺苑卮言》载有《戊午六月记》[9]卷一页一因此,六卷本完成时间大致在嘉靖三十七年(1558)前后,但实际刊刻时间在嘉靖四十四年(1565);八卷本甲《艺苑卮言》既载有《戊午六月记》又载有《丁卯冬日叙》[10]卷一页一、卷七页一,那么根据《丁卯冬日叙》可将时间断定为隆庆元年(1567)前后;《四部稿》本虽载有《壬申夏日记》[1]卷一页一,但一百八十卷《四部稿》本刊定于万历四年(1576)前后,一百七十四卷《四部稿》本的刊定时间则更晚。十六卷本仅有《戊午六月记》,未录《壬申夏日序》《丁卯冬日叙》,根据序文的收录情况,该本应当成书于八卷本甲问世之前,极可能是六卷本迈向后续诸本的过渡本。但是十六卷本不仅完整地包含了八卷本甲,同时还有问世时间更为晚近的《四部稿》本《艺苑卮言》《宛委余编》内容,因此,十六卷本不可能完成于八卷本甲之前。那么正文内容将十六卷本的问世时间指向了八卷本甲之后,序文收录情况又将十六卷本的问世时间指向了八卷本甲之前,序文与正文之间就产生了时间上的矛盾。从序文的收录情况来看,十六卷本更可能是在八卷本甲基础上改造而成的伪本。

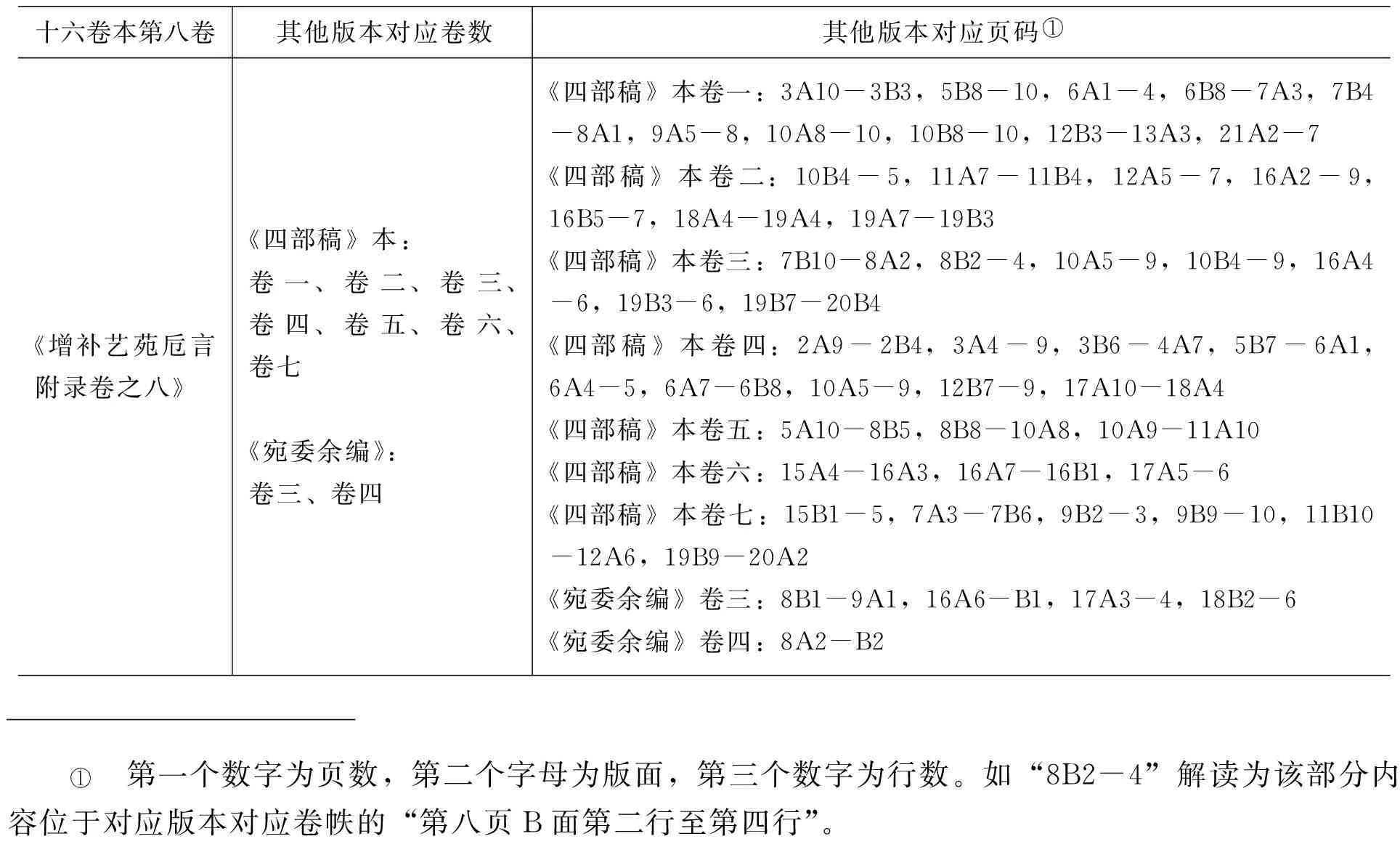

其次,十六卷本编纂者对“正文”“附录”的理解与王世贞相左。十六卷本由七卷正文与九卷附录构成,需要特别指出的是第八卷、第九卷的卷端还分别标注有“增补艺苑卮言附录卷之八”“增补艺苑卮言附录卷之九”[11]卷八页一、卷九页一字样,因此,就该本的编排意图来看,卷八、卷九具有非常明确的附录性质。附录是附在正文之后,与正文相关但又有一定差异的内容。王世贞对于附录并未作特别清晰的定义,不过就《艺苑卮言》的实际创作过程来看,王世贞观念中的“附录”主要包括两类:一是名物考释,一是词曲书画论。首先来看名物考释。在八卷本甲《丁卯冬日叙》中,王世贞明确地提到自己将名物考释类内容置于附录之中:“余故有《艺苑卮言》六卷,其第六卷于作者之旨,亡所扬抑表著。第猎取书史中浮语,稍足考证,甚或杂而亡裨于文字者,念弃之为其敝帚不忍……合之别成二卷,曰《艺苑卮言附录》。”[10]卷七页一也就是说,此时《艺苑卮言附录》主要为名物考释。这些名物考释都是王世贞在创作《艺苑卮言》或其他作品时搜集整理所得,与正文中的诗文评论关联不大,本该删去,但又弃之可惜,故纂为两卷附录。除了名物考释,附录还用来承载词曲书画论。《四部稿》本《艺苑卮言》共十二卷,其中正文八卷,附录四卷,附录一论词曲,附录二、三论书法、书帖,附录四论绘画。六卷本、八卷本甲阶段,词曲论均属于正文范畴,其后词曲论被王世贞从正文中剔出。被剔出的词曲论与书画论相结合,合为《艺苑卮言附录》。原先以名物考释为主要内容的“旧附录”则改称为“别录”,并进一步更名为《宛委余编》。因此,在《艺苑卮言》的创作实践中,“附录”这个概念曾发生变动,不过不论名物考释还是词曲书画论,共同点在于这两者都不属于诗文范畴内的讨论。换言之,与诗文有关的条目一定属于正文,与诗文无关的条目才可能被置入附录。以此反观十六卷本《增补艺苑卮言附录卷之八》(见表1),除卷末五条出自《宛委余编》以外,其余内容分别与《四部稿》本《艺苑卮言》卷一至卷七相关内容对应,而以上内容均与诗文有关,均属于正文范畴。那么正文内容为何会被编为“附录”呢?可见十六卷本编者对“正文”“附录”的理解同王世贞存在根本分歧,所以十六卷本极大可能并非王世贞所编。

再次,十六卷本中的八卷本甲成分几乎没有改动。比对十六卷本与八卷本甲、《四部稿》本《艺苑卮言》《宛委余编》可知,八卷本甲卷一至卷三、卷七至卷八完整地存在于十六卷本卷一至卷三、卷十三至卷十四的前半部分,而卷四至卷六则完整且完全地“填充”为十六卷本的卷四至卷六。十六卷本中八卷本甲成分的这种“完整”并不仅仅指条目顺序、条目数量上与八卷本甲完全一致,还包括条目内容的完全一致。相较于八卷本甲的完整保存,《四部稿》本成分则以条为单位被分割成“琐碎的”形式散见于十六卷本卷一至卷三、卷七至卷九,这些《四部稿》本成分不仅在条目顺序上与《四部稿》本相左,而且还存在若干“异文”。现以十六卷本卷三、卷四成分来源情况为例(见表2),十六卷本中的八卷本甲成分总是完整的,《四部稿》本成分总是“琐碎的”。

表1 十六卷本第八卷成分来源分析

表2 十六卷本第三卷、第四卷成分来源分析

假若将十六卷本视为王世贞所纂,那么十六卷本中的八卷本甲成分何以除了删去序文一则以外,未曾发生任何改变?《四部稿》本成分却又为何会发生多方面的改变?只有当《四部稿》本成分被视作对八卷本甲成分的补充时,这一切才稍显合理。不过这仍然不能解释为何八卷本甲内部如此稳固,须知从六卷本到八卷本甲、从八卷本甲到《四部稿》本的版本变化中,没有哪一个变化过程如十六卷本中的八卷本甲成分一样只字未改。而在六卷本演变为八卷本甲的过程中,许多条目内容都有所增加补充。如六卷本“‘东风摇百草’稍露峥嵘,便是句法为人所窥”一条,[9]卷二页一八卷本甲将其增补为“‘东风摇百草’,‘摇’字稍露峥嵘,便是句法为人所窥。‘朱华冒绿池’,‘冒’字更捩眼耳”[10]卷二页三。从明八卷本甲到《四部稿》本的演进中,也可以看到这样的变动。不论是六卷本到八卷本甲,还是八卷本甲到《四部稿》本,版本与版本之间条目内容、条目数量存在明显的增加情况,具有动态性。除了增补内容以外,六卷本、八卷本甲、《四部稿》本的版本变化还伴随着编纂者的思想变化。如六卷本中,王世贞称陈献章作诗如“学禅家狗矢棒橛,谓为游戏三昧”[9]卷三页十五,庄昶如“村巫降神,里老骂坐”[9]卷三页十六,但其后在八卷本甲中不仅将论陈献章的“狗矢棒橛”更改为“偶得一自然语”[10]卷四页六,还把对庄昶的诗评补为“佳处不必言,恶处如村巫降神,里老骂坐”[10]卷四页六。王世贞向来不喜作为宋诗理趣余绪的“陈庄体”诗歌,因此,对陈、庄二人评价较为刻薄,六卷本中以“狗矢棒橛”“村巫降神”形容陈庄体以理趣入诗的故弄玄虚,但八卷本甲的更改使得语气更为缓和,措辞更加委婉、更留余地,反映出王世贞的思想变化过程。又如六卷本、八卷本甲中,王世贞品评张羽、徐贲二人之诗“如乡老儒朴至近情,而乏高度”[9]卷三页十五,[10]卷四页六,《四部稿》本则改为“如乡士女有质有情,而乏体度”[1][2]卷五页十三,前者更多强调张徐诗歌的思想深度有限,后者则转而认为张徐诗歌有失身份体度,略言格局之失,亦反映了王世贞的思想变化。那么综合这些具有过渡性质的版本,内容是否有改动、思想是否有变化等等是判断文本是否处于动态变化的重要依据,然而十六卷本与八卷本甲之间并没有这样的变化。据此判断,十六卷本中的这部分八卷本甲内容并没有表现出过渡性文本的特征。

最后,十六卷本还存在多处上下文逻辑难以衔接的情况。一般来说,诗话形式十分灵活,前后既不需要衔接连贯,也没有一定的排列序次。[12]但《艺苑卮言》中不少条目间是存在明显逻辑关系的,往往以指示代词、关联词表示上下文的紧密联系。如十六卷本第一卷中所载“《三百篇》经圣删,然而吾断不敢以为法而拟之者,所拘前句是也,《尚书》称圣经,然而吾断不敢以为法而拟之者,《盘庚》诸篇是也”。[11]卷一页二十二此条中的“前句是也”与“《盘庚》诸篇是也”相对,应当是要罗列《诗经》中那些“断不敢以为法而拟之者”。这就提示读者此处存在前后关联,然而实际上前一则为“和韵联句,皆易为诗害而无大益,偶一为之,可也。然和韵在于押字浑成,联句在于才力均敌。声华情实中不露本等面目,乃为贵耳”[11]卷一页二十一。由于此条内容为对和韵联句的评论,与《诗经》无关,前文既然没有《诗经》诗句罗列,“所拘前句是也”自然并非承前一条而生。其实往本卷前文追溯,“前句”所指应当是相隔了九条的“诗不能无疵,虽《三百篇》亦有之,人不敢摘耳。其句法有太拙者……有太直者……有太促者……有太累者……有太庸者……其用意有太鄙者……有太迫者……太直者……”一条[11]卷一页二十。又如十六卷本卷七所载:“吾于丙寅岁,以疮疡在床褥者逾半岁,几殆。殷都秀才过而戏曰:‘当加十命矣’。盖谓恶疾也。因援笔志其人:伯牛病癞,长卿消渴……祖珽、胡旦瞽废,少陵三年疟疾,一鬼不消。”[11]卷七页六王世贞嘉靖四十五年(1566)生疮病时,前来探望的殷都打趣地说道“应当增加第十命了”。读至此处,读者自然会对“前九命”产生疑惑。《文章九命》最早为单行本,后来王世贞对它所有修改,并使之成为《艺苑卮言》的一部分。六卷本中《文章九命》位于卷五,八卷本甲中《文章九命》则位于卷六,由于十六卷本的卷四至卷六就是八卷本甲的卷四至卷六,因此,十六卷本的《文章九命》也位于卷六。也就是说,作为增衍内容的“第十命”并未与作为增补基础的“前九命”位于同一卷。因此,“第十命”被突兀地放置于卷七,与前后文缺乏关联,这也表现出上下文衔接上的断裂。而六卷本、八卷本甲、《四部稿》本却并不存在这种上下文本逻辑衔接不上的情况。

另外,贾飞认为该本还存在前后矛盾、前后重复的问题。他指出十六卷本中“嵇叔夜诗西游咸阳,赵李相经过”与后文“阮嗣宗诗西游咸阳,赵李相经过”前后有出入[11]卷十三页一、卷十六页六,后者实际上是对前者的修正,也即是说,本具有历时性关系的成分共时性地存在于同一文本之中。除此之外,十六卷本还存在七处前后文完全重复的情况。[8]

以上所述十六卷本序文情况、卷帙编排情况、八卷本甲的只字未改,以及八卷本甲与《四部稿》本内容的逻辑断裂,前后文重复、矛盾等情况均将该书的性质指向伪书,将编纂者指向王世贞之外的其他对象。

二、书商为牟利纂入《四部稿》本成分

王世贞并非十六卷本的编纂者,这使得十六卷本的伪书性质得以确认。但十六卷本是伪书却并不代表十六卷本全书皆伪。一方面,十六卷本中的八卷本甲的内容除卷六小序被删除外,其余皆与今见八卷本甲完全一致,可以说这部分内容是真实可据的。另一方面,十六卷本中《四部稿》本成分在顺序、内容上均与《四部稿》本存有差异,因此,这部分内容究竟是否具有过渡性仍然值得进一步讨论;换言之,这部分内容不一定为编纂者根据《四部稿》本割裂而来。十六卷本中的《四部稿》本成分,部分以条为单位分散于卷一至卷三以及卷七、卷八、卷九全部,但卷十至卷十二、卷十五至卷十六则完整收录《四部稿》本《艺苑卮言》附录二至附录四、《宛委余编》卷二卷三。这些《四部稿》本成分大多遵照《四部稿》本的条目顺序排列。但卷一至卷三、卷七至卷九的《四部稿》本成分部分存在未按照《四部稿》本序列排列的情况,不仅顺序不同,还有条目合并或分裂的情况发生;此外,与《四部稿》本排列顺序、收录条目完全一致的卷十至卷十二、卷十五至卷十六内部又存在若干异文。这些不同使得十六卷本中《四部稿》本成分的性质再次变得扑朔迷离:十六卷本中的《四部稿》本成分是否可能是刊定《四部稿》本之前的过渡性手稿?

首先关注条目的顺序变动与条目的分裂情况。相较于八卷本甲,《四部稿》本增录了“乔世宁”一条。王世贞借乔世宁《丘隅集》言编选别集之难,语意落在编选之难上。但此条在十六卷本中却拆作两条分属两卷,位置上发生了变化。第一条“乔景叔世宁己酉岁以楚藩参入贺万寿,余时见之,短而髯,温然长者也。所有行卷,仅百余篇耳,颇脍炙人口”[11]卷七页二十三,条目的相对位置与《四部稿》本一致。第二条全文为:

乔景叔世宁《寄王太史元思谪戍玉垒》者云:“学士两朝供奉年,上林词赋万人传。一从玉垒长为客,几放金鸡未拟还。闻道买田临灌口,能忘归马向秦川。五陵它日多豪俊,空望城南尺五天。”词颇佳。[11]卷八页十九

相较《四部稿》本而言,此条在内容与位置上均有改动:一是删去了“词颇佳”之后的“而集不之选,何也?集诗小弱不称,岂梓行者有长吉友人之恨耶?闻康德涵卒后,佳文章俱为张孟独摘取,今其集殊不满人意。以此予于于鳞不为删削耳”;二是此条置于十六卷本卷八,前后文论顾璘、边贡、谢榛、俞允文等明代诗家的优秀诗文,此条因《寄王太史元思谪戍玉垒》一诗“词颇佳”而录,其“词颇佳”之评与顾华玉之“亦自楚楚”、边廷实之“却甚精丽”、谢茂秦之“皆佳境也”、俞仲蔚之“亦不多得”构成了意义的相似性联系。[11]卷八页十八至页二十

其次关注异文。异文按照性质分类,可分为异体字类(如十六卷本作“笑”者,《四部稿》本作“咲”;十六卷本作“襍”者,《四部稿》本作“雑”)、增删字词句类、更改字词句类三种。由于异体字不仅受到作者意图的影响,有时也受到抄工、刻工与编辑者的影响;另外,此本于作者在世时刊刻,但因为缺乏编者与作者交游往来的记录,十六卷本的刊刻极可能未曾获得王世贞的授权(5)就今见材料来看,程荣无疑服膺复古学说,校编有《汉魏丛书》,并请序于屠隆。但是程荣是否与王世贞有过交往,王世贞诸年谱中似乎未涉及,王世贞诸集中也未收录相关交游材料,似乎不能得出二者交好的结论。王世贞于万历十六年(1588)、十七年(1589)前后经历了弟弟世懋去世、自己右目失明、侄子世骃去世的打击,且劳神于《弇山堂别集》的编纂,无暇、亦无必要重刊已经定稿多年的《艺苑卮言》。,那么这种情况下对异体字的考证无疑收效甚微。因此,本文暂时忽略这些异体字的差异,主要聚焦后两类异文的探讨。

增删类异文有单字增删一类,如《四部稿》本作“手掌儿里奇擎”[1]附录一页十一,十六卷本中作“手掌儿奇擎”[11]卷九页八。这类单字增删往往并不影响条目大意理解,而且增删不一定出自作者之手,抄工、刻工的疏忽均可能导致此类异文的发生,因此,这类单字增删也不多作讨论。词句增删类则较大程度上关涉条目意义的理解。如十六卷本卷九“元词一百八十七家”条“高拭”下删去双行小字“即《琵琶记》作者”六字。[11]卷九页十三注释小字是对正文的补充,“补充”的存在意味着作者对该内容的着意关注。那么十六卷本无注释,而《四部稿》本有注释,就意味着两个版本中作者对于“高拭”的关注处在不同阶段。

更改类异文,以《四部稿》本卷四“万楚《五日观伎》诗”条为例。此条《四部稿》本作:

万楚《五日观伎》诗:“眉黛夺将萱草色,红裙妒杀石榴花。”真婉丽有梁、陈韵。至结语:“闻道五丝能续命,却令今日死君家。”宋人所不能作,然亦不肯作。于鳞极严刻,却收此,吾所不解。又起句“西施漫道浣春纱”,既与“五日”无干,“碧玉今时斗丽华”又不相比。[1]卷四页三

十六卷本将末句“又不相比”改为“丽华非妓也”,且无“于鳞极严刻,却收此,吾所不解”语。[11]卷八页九万楚观看端午乐伎表演后作此诗,王世贞认为该诗起句不佳,原因是题为《五日观伎》,但第一句却讲西施浣纱,此事与端午无关,并未承接题目“五日”。《四部稿》本的“‘碧玉今时斗丽华’又不相比”有多种理解,或是讲碧玉、丽华二者因时代、美貌不同不可相比,或是讲万楚所见乐伎在身份、美貌上与碧玉、丽华不可相比,此处应为后者之义。十六卷本中“丽华非妓也”也不仅仅是知识考证,而是对起句未扣主题“观伎”的不满。那么“又不相比”意义与“丽华非妓也”本质相同,皆是从身份而言,讲丽华、碧玉等人并非身份低微的乐伎,因此,起句不佳,未扣题目。(6)“丽华非妓也”一句亦见于《弇州正集》本,一百八十卷《四部稿》本、一百七十四卷《四部稿》本则删去此句,很可能是因为王世贞也认识到了这种语义的重复。《弇州正集》本中,此条与一百八十卷《四部稿》本、一百七十四卷《四部稿》本相比,仅仅多出“丽华非妓也”一句,其余皆同。同时由于一百八十卷《四部稿》本是在《弇州正集》原有刻板的基础上挖改、增刻而成,所以“丽华非妓也”的删去乃是通过挖除手段实现的。这也就是说,此条异文中,“丽华非妓也”一处可能来自对《弇州正集》本的参考,“于鳞极严刻,却收此,吾所不解”一处的删出则是十六卷本编者的自行发挥。这当然也带来另一个问题,其他异文是否也都来自于编者对《弇州正集》本的参考?据笔者校对判断,应当并非如此。十六卷本对《弇州正集》本的参考是很有限的,在其他《弇州正集》本与一百八十卷、一百七十四卷《四部稿》本的异文处,十六卷本大都从一百八十卷、一百七十四卷《四部稿》本,而不从《弇州正集》本。另一处不同则在于对李攀龙收诗的讨论,《四部稿》本有“于鳞极严刻,却收此,吾所不解”,而十六卷本无。这类更改表述的异文显示出作伪的难度和成本,不符合迅速牟利的特征。按照《四部稿》本条目顺序依次摘录那些八卷本甲没有的条目已经可以完成“增补”行为,制造出一本与市面所有《四部稿》本完全不同的版本来满足牟利需求。如此看来,反而使得“十六卷本中的《四部稿》本成分是依据《四部稿》本删改、调序后所得”这一猜想变得可疑。

不过即便如此,十六卷本中的《四部稿》本成分为王世贞手稿一说仍然难以成立。疑点如下:

第一,十六卷本中若有王世贞编纂《四部稿》本时的过渡性手稿,面对如此珍贵的材料,编者又怎会不作序跋记述得到材料的过程?《读书后》由陈继儒据王世贞《弇州山人四部稿》《弇州山人续稿》及《弇州山人续稿附》等书编选汇纂而成,作为其母本之一的《弇州山人续稿附》成书经历十分传奇。相传卖饧小贩的扁担担头束有一本残书,王世贞之子王士骐从小贩手中偶得此书,发现正是其父未传秘稿,随后据此刻出《弇州山人续稿附》。《读书后》序跋详细记述了王士骐偶得小贩担头残书、刻成《弇州山人四部稿附》的特殊经历。[13]374因此,若是十六卷本编者也得到了王世贞未传秘稿,应该也会撰写序跋,记述成书过程,毕竟“传奇的成书经历”“珍稀的作者手稿”均有助于抬高“增补”之价值。

第二,深入到文本内部,十六卷本中《四部稿》本成分的一些异文并不符合王世贞的学识。十六卷本卷八“七言绝句”一条,“七言绝句”下实为七律佳句摘编。[11]卷八页十七而王世贞作为精英知识分子,更作为复古派诗人,具有深刻的辨体意识,绝不可能错混绝、律二体。核查《四部稿》本,此处作“七言结句”,条下确实均为明初诗人七律结句的摘汇。[1]卷五页十一因此,只可能是作伪者因音近而讹,或是基于前后文中五七律的例举妄测此处应当还有绝句的例举,最终错改而致。

第三,十六卷本《四部稿》本成分中,除卷八第十二页B面行一“国朝警句”四字以外[11]卷八页十二,其余条目均见于《四部稿》本。其中或有如前述拆分、调序之例,或有如前述增、删、改之例,但无论拆分、调序还是一些无足轻重的语气词之增加、评述之删改、例句之删除,改前改后语义差距不算很大。“国朝警句”四字的出现本使人迷惑,但是带入卷八的语境则可知“国朝警句”四字是为了使后文中的明律摘编与前文中的前代各朝绝律例句、论说相区分,很可能是作伪者为了“制造逻辑”而添加的。

第四,十六卷本中的《四部稿》本成分相较八卷本甲成分而言更为琐碎,条目顺序也与《四部稿》本不尽相同,因此,十六卷本容易在上下文衔接上发生断裂。而即便是那些从逻辑上看似合理的部分也有不合理之处。如十六卷本卷九在“元词一百八十七人”条、“国初十有六人”条下为:

则诚所以冠绝诸剧者,不惟其琢句之工,使事之美而已。其体贴人情,委曲必尽,描写物态,彷彿如生。问答之际,了无扭造,所以佳耳。至于腔调微有未谐,譬如见钟、王迹,不得其合处。当精思以求诣,不当执末以议本也。[11]卷九页十二

此条看似是对前述元曲一百八十七家、国初曲词十六家的总结,但前两句中“其”字的两次出现无疑暗示某一具体对象的限定。《四部稿》本中此条位于高拭相关条目之后,因此,所谓“则诚”并非连词与副词的组合,而指高拭的字。(7)高拭,元代戏曲家,《琵琶记》作者。又作高明,字则诚。拭,又或作栻;则诚又或作则成。王世贞多以“高拭”唤之,本文从世贞说。另一个理由在于王世贞对高拭《琵琶记》的推崇。虽然前文据朱权《太和正音谱》摘录的“元词一百八十七人”条中曾有“又有董解元、卢疏斋……高拭、史敬先、施君美、汪泽民辈,凡百五人,不著题评,抑又其次也”之评,[11]卷九页十三但这显然是朱权的态度,而不是王世贞的态度。王世贞在此条最后感叹道“可谓严矣”,因此,王世贞对朱权的曲家收录、列次并不满意。而王世贞也在《艺苑卮言》中反复表示《琵琶记》是曲中翘楚:

《琵琶记》之下,《拜月亭》是元人施君美撰,亦佳。元朗谓胜《琵琶》,则大谬也。中间虽有一二佳曲,然无词家大学问,一短也;既无风情,又无禆风教,二短也;歌演终场,不能使人堕泪,三短也。[11]卷九页十九

因此,“则诚所以冠绝诸剧者”指的正是高拭,而不是对元明曲家的总结。那么此处十六卷本“则诚所以冠绝诸剧者”条接于“元词一百八十七人”条、“国初十有六人”条后看似逻辑顺畅,实则是作伪者试图通过拆分材料、调整顺序造成与《四部稿》本不同的错觉,不过由于作伪者并未深切理解原文,最后起到了这种搬石砸脚的效果。

综上,十六卷本的《四部稿》本成分应当不是王世贞纂定《四部稿》时的过渡性手稿,而是依据市面易得的《四部稿》本对校八卷本甲后摘录、增删、调序后的杂糅本。此本作伪程序复杂,也较为用心,特别是其《四部稿》本成分更是有调、增、删等步骤,也能从一些改动中看到作伪者试图理顺逻辑的努力,但一些细节仍然暴露出作伪者的学识有限。结合“新刻”“增补”等较具营销宣传性质的题名,十六卷本很可能就是书商为牟利而作的伪本。

三、余论

在彻底明确此本的伪书性质以后,书中部分诡谲的现象便能够被理解了。十六卷本中还有许多挖空处,如卷七挖去“三谢”,卷十挖去“有皇”“孔明”“杨用修”“密而”,卷十六挖去“苍水”“黄天”等。[11]卷七页二十三;卷十页十一、页十九;卷十六页二十这些挖空应当是为了下一步作伪而准备,只是忘记补入,或由于本身挖去便已经产生了异文,不必再补入其他字。另外,同样是未经王世贞授权的《艺苑卮言》重刊本,累仁堂十二卷本的用心程度更远低于此本。就呈现的内容来看,十二卷本是《四部稿》本八卷正文、四卷附录的合刻,其中的异文大都因为抄工、刻工的水平不高而产生,在一些细节的处理上更是疏忽。如十二卷本有一条目将《四部稿》本中以示尊敬的空格以“〇”来填充。[14]卷六页二十二但在《艺苑卮言》中,“〇”应当是区分条目的区分符号,以“〇”填充空格显然割断了文意,属于较为低级的错误。