全球价值链对发展中国家贸易条件的传导机制研究

——基于数理模型的讨论

2023-01-16侯慧芳

侯慧芳

(厦门大学嘉庚学院 国际商务学院,福建 漳州 363105)

一、引言

碎片化生产模式的兴起促进了全球价值链的形成,改变了过去传统的国际分工形式。20世纪以来,随着更多发展中国家与新兴市场加入全球价值链体系,跨国公司引领产业内贸易形势,全球化贸易的流向与格局呈现多元化态势。例如,从20世纪70年代开始,东南亚国家纷纷效仿亚洲“四小龙”,积极实施出口导向战略,通过大量承接加工外包任务参与到制造业碎片化分工当中,呈现双向的垂直型贸易特征。这样显著的变化不仅发生在东南亚地区,通过中间品贸易参与全球价值链分工已成为很多发展中国家与新兴市场对外贸易的重要特征。中国改革开放以来也积极参与多方贸易谈判,对外经济贸易发展迅速,进出口贸易额迅猛增长,在国际上引起了广泛关注,同时也引发了和主要贸易伙伴国家的贸易摩擦。自2017年8月对中国企业展开“301调查”后,美国近年来频频提出对中国出口商品加征进口关税和限制投资等经贸限制,并通过一系列措施对中国高科技领域产业实施制裁与打压,试图将中国制造业价值链锁定在低端环节[1]。按照传统的贸易统计规则,中美之间的贸易额确实存在巨大逆差。但值得注意的是,中国企业通过大量贴牌代工方式嵌入全球价值链当中,加工贸易在中国贸易总额中占有很高的比重,而加工贸易出口品的生产过程需要进口大量的中间品,这就意味着传统的总值统计方法用于直接判断中国参与全球化获得的贸易利益并不合理。实际上,中国国际贸易总量及其占CDP比重大幅上升,都与中国加入WTO后全球范围内的外包过程和嵌入价值链加工环节密切相关。因此,讨论全球价值链体系对贸易条件的传导渠道有助于揭示中国等发展中国家在参与价值链的过程中所面临的挑战和机遇,对未来参与价值链的转型升级具有重要的理论价值与现实意义。

文章可能的边际贡献体现在:第一,在过去垂直型产品内贸易的理论框架中,仅将全球价值链作为一个外生因素导入模型。而文章将全球价值链嵌入程度作为一个重要因素加入模型,通过数理推导与理论分析,有助于详细地讨论全球价值链嵌入程度的变动对下游企业贸易条件的变化效应。第二,在数理模型的解析与推导过程中,通过区分参与全球价值链分工的两种形式(垂直一体化与非垂直一体化),结合了发展中国家出口竞争中引发的“合成谬误”问题以及“两头在外”型的加工生产与贸易体系等现状,分别对出口价格与进口价格以及贸易条件进行理论推导和分析,并得到相应的推论与建议。第三,文章还加入了企业异质性的价格歧视模型,使得分析结果更加接近现实情况。

二、文献综述

在现有研究成果中,发展中国家参与全球价值链的收益分配问题得到了广泛关注,大部分文献基于产业组织理论并分别从以下两个视角进行:

这一部分的研究成果较为丰富,主要通过对全球价值链的嵌入程度、相对地位指数以及链条长度等方面进行测算,以反映发展中国家嵌入价值链的深度与广度。Koopman等(2014)在扩展该方法的同时放松了假设,利用中间投入品跨境流动的方法分解出口产品的增加值[2]。王直等(2015)通过总贸易流分解形式构建了价值链测算框架,并利用WIOD数据库重新定义和测算了垂直专业化、增加值出口和显性比较优势等经济指标,建立了增加值贸易统计的核算体系[3]。上述研究普遍验证了基于传统贸易统计方式的测算,可能会对一国的贸易利益产生误判,因此全球价值链测算方法的更新与改进可以为衡量一国产业的真实收益状况提供强有力的证据。

部分文献从中间品市场结构出发,探究了全球价值链上下游企业处于不同竞争地位时对贸易利益的分配产生的影响。遵循产业组织模型的方法与思路,大量文献采用逆向归纳法对中间品市场和最终品市场的均衡产量与价格进行分析,在设定上游市场垄断的情况下,以Melitz(2003)的异质性企业模型为基础[4],对中间品定价的数理模型进行延展。此外,国内一些学者也延用并改进上述方法,利用世界投入产出表、工业企业数据库与海关数据库,测算中国参与全球价值链分工位置指数,发现中国在全球价值链中的位置演变呈现波动的轨迹,仍被锁定在价值链的低端位置[5]。在国内供给和需求“双弱”背景下,中国实施出口导向战略以加工形式嵌入全球价值链是一种时代下的理性选择,但这却导致了内需和出口之间的结构性背离[6],长期将处于“低端锁定”的地位,在全球价值链分工体系中不断被边缘化,甚至有退化成为能源或资源出口国的风险[7]。因此,为分析发展中国家企业向价值链上游升级的路径和过程,部分学者基于全球价值链体系,通过博弈模型拓展了研究方向,结合企业异质性、汇率传递等角度,构建将垂直专业化纳入出口企业利润函数的模型[8],探究了全球价值链对发展中国家下游企业出口价格的影响。

三、基础理论模型

为分析参与全球价值链对发展中国家的贸易利益分配产生影响的作用机制,文章借鉴Wong等(2014)的做法[9],考虑一个具有垂直型生产模式的产业组织模型。来自发达国家的上游生产部门生产核心中间品,并作为发展中国家下游生产部门的高级生产要素。

1.出口渠道

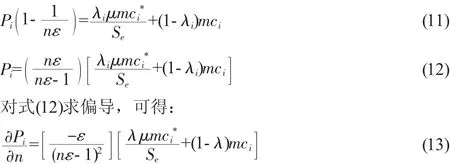

首先,从发展中国家下游生产部门的某个企业开始分析。文章设定生产这个最终品的反需求函数为P(Qi,Yi),则该企业嵌入全球价值链下游部门后,企业出口产品的利润最大化函数为:

其中,πD为该下游企业的利润;P是由本币所表示的出口最终品的价格;Qi为企业最终品的生产数量,Yi为出口最终品的国外需求;λi为全球价值链嵌入程度,代表生产1单位最终品需要λ单位的进口中间品和(1-λi)单位的本国中间品。当λi=0时代表仅使用本国中间品,当λi=1时代表仅使用进口中间品,0<λi<1时表示该企业同时使用了进口中间品与本国中间品;Ci*(Qi)为进口中间品的成本,以外币标价;μ为进口中间品的税率;Se为进口中间品的来源国与本国货币的间接汇率,数值上升代表本币升值;Ci(Qi)为本国中间品的成本,以本币标价;FD为本地企业的固定成本。

假设该下游企业选择最优产量以使利润最大化,对式(1)求偏导可得:

其中,mci*为进口中间品的边际成本函数,mci为本国中间品的边际成本函数。

对式(4)进行整理,接着对Pi求偏导:

通过式(5)可得,全球价值链嵌入程度对下游企业出口最终品价格的影响取决于)的大小,即最终品市场需求价格弹性的大小,和以本币表示的进口中间品的边际成本与本国中间品的边际成本之间的差值。

2.进口渠道

在嵌入全球价值链的环节中,由于加工贸易的特殊性,大部分下游企业的进口都直接服务于生产出口产品。因此,研究假设进口中间品的定价影响全球价值链下游企业的进口价格是较为合理的。

此时,考虑价值链上游的企业如何选择中间品的价格,使其利润函数最大化:

其中,πu为该上游企业的利润;wi为外币表示的中间品价格;qi为生产最终品对进口中间品的引致需求;C(qi)为上游企业的生产成本;Fu为上游企业的固定成本。

价值链上游的企业可选择中间品价格使企业利润最大化,因此对式(6)求偏导可得:

式(7)经整理后可得:

其中,markup为上游部门生产中间品的垄断加成,mc**为上游部门生产中间品的边际成本,均以外币表示。

根据前述假设,并结合垄断市场理论,全球价值链的上游企业生产中间品用于出口,因而上游企业的边际成本的主要影响因素是生产要素禀赋γ以及引致需求λQi,同时上游企业的出口垄断加成主要受到中间品市场买方势力ν的影响。令买方垄断势力为中间品的卖方数量m与买方数量n之比,即v=随着贸易壁垒降低,发展中国家竞相嵌入下游环节,此时中间品买方数量较多,买方垄断势力较弱,缺乏议价能力。利用汇率将中间品价格进行转换,那么下游企业进口中间品的本币价格可以简化为:

即下游企业进口中间品的价格最终受到上游企业生产要素禀赋、市场势力、引致需求以及汇率等因素的影响。

因此,通过上述基本模型可以得到如下推论:

推论1:嵌入全球价值链影响下游企业贸易条件的因素,主要包括中间品与最终品的供需关系以及上下游企业之间市场势力的渗透与博弈。

3.市场势力

基于上述推论可知,全球价值链市场势力可以分别通过进出口渠道影响贸易条件。参考刘瑞明、石磊(2011)的做法[10],假设来自发展中国家的n家企业在嵌入全球价值链下游过程中进行产量竞争,并不存在合谋关系。那么,根据式(4)对下游市场出口企业的利润最大化条件进行加总,可以得到下游市场行业的最大化条件为:

同理,根据式(9)对上游寡头m家企业求解中间品市场利润最大化条件:

同样对式(14)求偏导:

因此根据上述推导,可以得到如下推论:

推论2:当上游企业数量较少并掌握垄断势力,而下游企业数目增加且市场竞争加剧时,随着全球价值链嵌入程度的提升,下游企业需要进口的中间品比例增加,通过市场势力的传导,进口中间品价格也会随之上升,从而恶化了发展中国家下游企业的贸易条件。

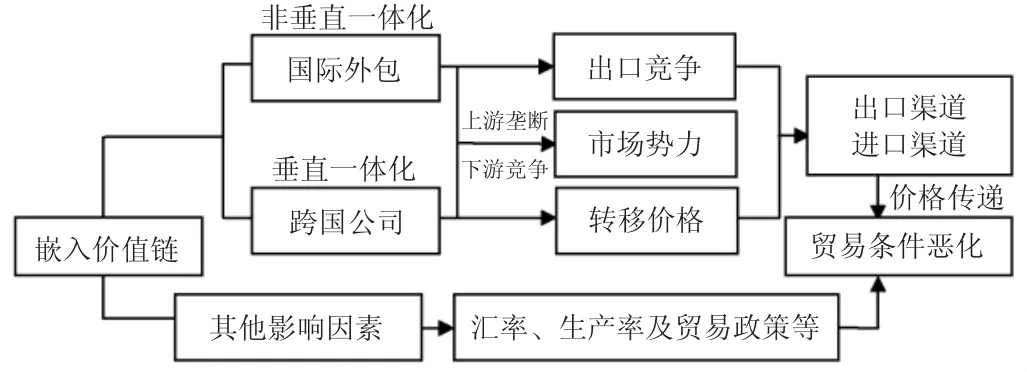

4.对贸易条件的传导机制

根据垂直专业化分工形式,发展中国家的企业可以通过垂直一体化和非垂直一体化形式嵌入全球价值链,主要渠道为接收外商直接投资与承接外包业务(Prete&Rungi,2017)[11],因此文章分别通过这两种形式对基础模型结果进行进一步分析:

第一,在非垂直一体化的国际外包过程中,发展中国家的下游企业与上游企业并无直接从属关系,仅凭借劳动力优势承接外包任务。此时的外包任务进入门槛较低,大量发展中国家与新兴市场企业涌入市场。由于缺乏自主品牌,这部分企业生产的最终消费品可替代性较强,因此最终品市场的需求价格弹性较高即ε>1,)>0,同时中间品的买方势力ν(n→∞,v→0)较小。

为避免最终品生产厂商之间过度竞争引发“合成谬误”问题,下游企业将会选择低于本地生产成本的进口中间品进行加工生产(即式(5)中,-mci<0),那么式(5)的最终结果将会小于0;同时基于下游市场对中间品的庞大需求,上游企业在垄断加成方面更具有优势(即式(10)中,markup(ν,λQi)增加,wi增加),即随着发展中国家企业全球价值链嵌入程度的加深,下游企业出口价格下降,进口价格上升,从而导致贸易条件的恶化。

第二,在垂直一体化的跨国公司中,少数发达国家的上游部门掌握研发核心,并向下游部门提供生产最终品必须的高级生产要素,拥有较强的卖方势力(m→0,v减少);而发展中国家的下游企业在产品的研发设计、质量控制以及品牌经营等方面存在明显的后发劣势,仅专注于高端最终品中较为低端环节的生产或组装,存在“两头在外”的情况。这部分下游企业为生产替代性较小且缺乏需求价格弹性的最终品(即式(5)中,此时必须大量使用进口中间品或者机械设备才能弥补与上游研发部门的经验差距,因此导致了上游中间品市场引致需求的上升(即式(10)中,λQi增加)。

由于下游部门生产的本地中间品并不能取代高附加值的进口中间品,甚至部分高尖端技术型产品必须依赖于进口的核心设备与零部件,因此上游企业有足够的动机实行“转移价格”行为。即使进口中间品的边际成本高于本地生产中间品的边际成本(即式(5)中下游企业也不得不通过向上游部门进口中间品或更换设备以实现垂直型的技术转移和经验累积,最终实现从代工企业向OBM企业的转化。可见式(5)的最终结果可能小于0。同时跨国企业能够凭借中间品垄断技术优势通过“转移价格”手段持续提高中间品的价格(即式(10)中,λQi增加,wi增加),也就是随着发展中国家企业全球价值链嵌入程度的加深,下游企业出口价格下降,进口价格上升,导致贸易条件的恶化。

通过上述推论,可以整理得到嵌入全球价值链对发展中国家贸易条件的主要传导路径,如图1所示。

图1 传导路径图

四、区别定价博弈模型

为补充和扩展上述推论,考虑一个现实中更为常见的情况:当发达国家的上游企业占据垄断地位,发展中国家的下游市场接近寡头市场而非完全竞争市场。当下游企业存在明显的企业异质性时,上游垄断企业如何对下游寡头企业实行区别定价以掠夺贸易利益的博弈过程。

假设此时最终品市场的反需求满足如下表达式:

采用逆向归纳法,首先从下游企业开始分析博弈的第二阶段。假设某个发展中国家有两家寡头企业在下游进行古诺竞争,下游企业生产1单位最终品使用同样的进口中间品比例λ,并将上游提供的中间品价格Wi(以本币表示)视为给定,分别选择产量Qi、Qj使其利润最大化(Q=Qi+Qj),令下游企业i的边际成本大于下游企业j(ci>cj),则企业i的利润函数为:

对式(17)求偏导可得:

由式(18)可得两家寡头企业的最优古诺均衡解:

在博弈的前一阶段,假设上游企业研发成本是固定的,复制与传播成本可以暂时忽略[12]。因此上游垄断企业可以自由选择中间品价格以使其利润函数πu=Wiqi+Wjqj-Fu最大化,其中中间品需求量qi=λQi,qj=λQj,将λ视为外生变量,Fu为固定成本,将式(19)代入利润函数可得:

那么,根据定价形式可以分为以下两种情况来讨论:

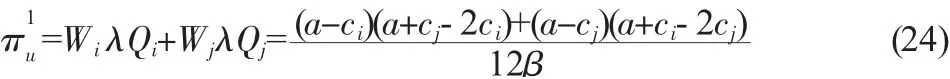

第一,当上游垄断企业对下游寡头实行价格歧视时,由式(21)可得:

将式(22)代入式(19)可得下游企业最优产量为:

此时上游垄断企业的利润为:

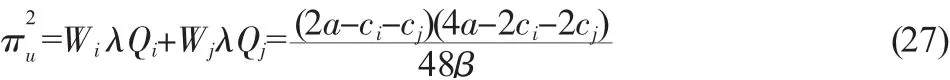

第二,当上游垄断企业对下游寡头实行统一价格时,对式(20)求偏导可得,最优的中间品统一定价为:

将式(25)代入式(19)可得下游企业最优产量为:

此时上游垄断企业的利润为:

为探求上游企业实行价格歧视的动机,将上游企业实行价格歧视时的利润式(24)与统一定价时的利润式(27)进行对比,得:

根据式(28)的结果显示,对于上游企业而言,对中间品实行价格歧视的利润总是高于统一定价的利润。

因此上游垄断企业总是选择对下游企业实行价格歧视,那么根据式(22),当上游垄断企业对下游寡头实行价格歧视时,中间品价格歧视之间的差为下游企业最优产量差为根据假设ci>cj,可得Wj*>Wi*,Qj*>Qi*。

通过上述模型推导,文章发现:第一,上游垄断企业的定价歧视策略与下游企业的边际成本相关,对于边际成本较小的下游企业收取更高的中间品价格,而对边际成本大的下游企业收取较低的中间品价格;第二,边际成本低的企业将比边际成本高的企业生产更多的最终品。根据已有的文献显示,国有企业的代理链条更长、道德风险更高,相比于外资企业边际成本更高,因此,在下游寡头企业使用相同比例的中间品的情况下,外资企业将会面临更高的中间品定价,需要生产更多最终品以弥补价格歧视带来的损害,也因此它们受到贸易条件恶化的风险更大。

因此,根据上述推导可以得到:

推论3:当嵌入全球价值链时,上游垄断企业实行价格歧视总是有利可图。同时,下游企业进口中间品的价格受到企业异质性的影响,对于边际成本较小的下游企业需支付更高的中间品价格,而对边际成本大的下游企业则支付较低的中间品价格,边际成本较小的下游企业贸易条件的恶化风险也将更大。因此,嵌入全球价值链对下游企业贸易条件的恶化效应具有较强的企业异质性。

五、结论与启示

为了检验嵌入全球价值链对发展中国家下游企业贸易条件的影响,首先文章建立了一个垂直型产业组织模型,通过进出口渠道进行初步推导。再而,文章分析了当上下游企业数量变化时,将会如何影响下游企业的进出口价格与贸易条件。最后,加入了上游垄断下游寡头的博弈模型,分析了在上游企业实行价格歧视时,企业异质性给下游贸易条件带来的影响。通过前面的分析结果可以得到,随着全球价值链嵌入程度的加深,发展中国家贸易条件恶化的风险就越高。这些发现可以更直观地显示,以中国为代表的发展中国家在参与全球价值链的加工贸易环节当中所面临的问题。最后,通过为中国出口贸易的可持续发展和产业转型升级提供有益的政策建议,为摆脱对外贸易困境提供新的思路。

根据上述分析过程,文章得到三个重要推论:第一,嵌入全球价值链过程中,影响下游企业贸易条件的因素,主要包括中间品与最终品的供需关系以及上下游企业之间的渗透与博弈。以外包或者跨国企业形式嵌入全球价值链环节,发展中国家下游企业的进出口价格都有可能因全球价值链嵌入程度的提高而下降,进而造成贸易条件的恶化。第二,当发达国家的上游企业数目较少并掌握垄断势力,而发展中国家的下游企业因竞相嵌入低端环节造成市场竞争时,随着全球价值链嵌入程度的加深,下游企业为生产最终品所需要的进口中间品比例增加,进口中间品价格也会随之上升,从而恶化了发展中国家的贸易条件。第三,在全球价值链的稳定结构中,上游垄断企业实行价格歧视总是有利可图。同时,下游企业进口中间品的价格受到企业异质性的影响,对于边际成本较小的下游企业需支付更高的中间品价格,而对边际成本大的下游企业则需支付较低的中间品价格,边际成本较小的下游企业贸易条件的恶化风险也将更大。因此,嵌入全球价值链对发展中国家贸易条件的恶化效应具有较强的异质性。

对于中国等发展中国家突破低端嵌入全球价值链分工的局限性,文章提出如下对策建议:第一,打造创造型平台,推进数字化发展。作为网络信息时代的革新者,要从“制造大国”转向“智造大国”需要全面推进向数字化、网络化和智能化发展路径。特别是在当前国内外环境复杂变化的冲击下,数字化发展将是提升制造业资源的高效对接和在线共享能力的必由路径,并能有效推动实体企业的复工复产。发展中国家应着手于智能创造平台的构建和强化,以规避本国制造业对外依存度过高带来的潜在风险。第二,构建国内价值链,拓展上下游环节。为增强核心竞争力的培育,发展中国家势必要构建以国内市场为依托、本国产业为中心的国内价值链。以本国国内不同地区的生产要素、物流和市场为基础构建完备的生产和销售体系,重点培育和发展关键技术等高附加值的环节,通过长期的积累形成本国的核心竞争力。政府应积极搭建跨区域合作和资源整合的渠道,通过向全球价值链的上下游环节拓展相关产业来延长国内价值链体系,继而共享全球化的贸易成果。第三,发展新兴产业,形成合作共赢局面。为避免发展中国家竞相以资源和环境为代价嵌入价值链低端环节,发展中国家应大力发展战略性新兴产业,打破低端制造的限制。并着力于推进环保、节能和新能源产业的发展,以优惠政策吸引社会对战略性新兴产业的多元投资。发展中国家之间可以借助以中国为核心的“一带一路”发展战略,通过政策沟通、设施联通、谈判畅通,形成沿线一批具有核心竞争力的跨国企业和产业集群,营造合作与共赢的局面。