安徽省流动人口居留意愿研究

2023-01-16赵春雨

□文/杨 洋 赵春雨 詹 超

(安徽师范大学地理与旅游学院 安徽·芜湖)

[提要]流动人口居留意愿是当前区域一体化发展和高质量发展的重要问题。根据2017年全国流动人口监测数据,运用无序多分类Logi st i c回归模型,从“距离”视角,将宏观社会经济背景和微观个体因素结合,对安徽省流动人口居留意愿影响因素进行分析。研究表明:宏观社会经济差异是安徽省流动人口居留意愿产生的基本背景因素,微观个体因素也深刻影响流动人口的居留意愿,两者共同对居留意愿产生综合影响;短期居留意愿充分地受到各类“距离”因素和个体因素的影响,长期居留意愿受经济因素影响小,更多地受行政距离、城市融入距离、住房等长期发展因素的影响;安徽省流动人口在流入地的居留意愿表现出明显的省内和省际差异,应特别关注省内经济发达城市和发达地区的较高层级城市。研究结论将有利于各地制定相应的人口居留政策。

前言

改革开放以来,中国逐渐放宽户籍人口流动政策,流动人口规模快速增长。不同于西方,我国人口流动与户口迁移是分离的,整个过程基本上分为先前的流动决策和后来的居留决策。其中,居留意愿作为研究人口迁移过程做出居留决定的关键考虑,近年逐步引起学术界的关注。大部分学者认为居留意愿指的是流动人口在流入地城市继续居留的意愿。一些学者根据中国实际,延伸出定居意愿、长期定居意愿、短期定居意愿、户籍迁移意愿、返乡意愿、流入地购房意愿、放弃流出地土地的意愿等诸多内涵。可以说,居留意愿就是流动人口在实现流动之后产生的一系列关于在流入地是否定居、定居时间、定居方式以及有关户口、土地、房屋等权属的重要考虑。这种考虑将会对这些流动人口自身及对流出地和流入地经济社会发展产生巨大影响。因而,其影响因素也成为居留意愿研究的核心问题。

从人口迁移的解释框架看,宏观经济上有刘易斯的二元结构理论、托达罗的预期收入差异和就业概率、沃勒斯坦的世界体系理论;微观个体上则有斯塔克的相对贫困学说,唐纳德-伯格的推拉理论、舒尔茨的成本-收益理论等。很多学者还发现移民社会网络与移民个体特征因素、制度性、结构性因素之间的作用对移民迁移都有重要影响。居留意愿作为人口迁移的一个重要环节,其影响因素的研究自然也围绕以上观点进行。开始,人们主要关注个体特征、家庭状况和制度因素等,偏向微观和社会学因素。很多学者发现流动人口的居留意愿在个体特征上有明显差异,一般认为女性、年龄越小、文化程度越高、收入越高者居留意愿更强。家庭也会对流动人口的居留意愿产生影响。李强、龙文进认为举家迁移的模式对于流动人口长期居留城市的意愿起正向影响;罗恩立认为已婚者会考虑到子女发展而选择在城市居留。制度方面,朱宇认为户籍制度改革在一定程度上会促进流动人口在流入地定居;而王春兰、丁金宏则认为户籍对居留意愿的影响仍需讨论。接着,在考虑以上因素的基础上,越来越多学者开始加入城市吸引力、原住地排斥因素和目的地融合因素、城乡联系、城市等级等地域因素。如,申秋红认为城市公共服务等城市吸引力提高了流动人口的居留意愿;夏显力认为原居地的经济推力和目的地心理融合有利于居留意愿;杨传开认为地区经济发展水平越高,农民进城定居的意愿越强;盛亦男发现在流入地城市等级差异会造成新生代流动人口的居留意愿呈现梯度特征;陈富美认为医疗保险因素对京津冀流动人口的长期居留意愿均有显著影响;刘乃全探讨了流动人口城市公共服务获取与居留意愿的关系;林李月认为居住选择对流动人口的城市居留意愿产生显著影响。

显然,城市居留意愿是在一定社会经济背景下,流动人口对在流出和流入地的利益关系不断权衡,并考虑到自身条件情况下的选择过程。因此,宏微观、内外因素的考察仍然是流动人口居留意愿研究的基本思路。但相比于流动决策,居留意愿的研究更多地考虑个体家庭因素,更多地考虑社会性因素。这是因为,流动决策的关注点是生存层面上的,此时考虑更多的是宏观经济差异、地区差异,而“居留决策”则是生活层面的,这时社会性因素自然考虑得更多。然而,宏观社会经济差异仍然是流动人口居留意愿产生的基础背景因素,当前大部分的研究单纯从流入地视角,单纯考虑流入地或流出地因素,对两者之间关系的考量比较简单,缺乏两者差异视角,缺乏将宏观社会经济差异因素和微观个体因素结合的研究。本文从人口流动大省安徽省出发,基于流出地和流入地之间社会经济差异的对比(这里使用“距离”变量,以地级市为单位)的视角,将宏观因素和微观因素结合,探讨安徽省流动人口在流入地的居留意愿,从而丰富相关案例,深入认识宏观社会经济因素对流动人口居留意愿的影响。

一、研究设计

借鉴古典经济学关于人口迁移的理论,流出地和流入地的宏观经济社会差距是流动人口居留意愿产生的基础,流动人口个体特征、制度和经济资本在此基础上对居留意愿产生直接影响。(图1)

图1 流动人口居留意愿形成机理图

流出地和流入地的宏观经济社会差距使用空间距离、行政距离、经济距离、城市融入距离四个指标评测:(1)空间距离使用流出市与流入市之间的物理距离测算。一般来说,随着空间距离增加,流动人口对流入地的亲切感减少、社会联系减少、文化背景差距变大,与流出地的联系成本增加,因而居留意愿可能会减弱。(2)行政距离使用流入地与流出地城市规模等级差值测算,城市规模等级往往代表社会服务、基础设施、公民权利,较高规模等级的城市会带来更多的发展机遇(例如工作、收入等),因此迁出地与迁入地规模等级差距越大,居留意愿可能越强烈。(3)城市融合距离使用在流入地流动时间表示,在流入地时间越长,流动人口的空间隔离、文化隔离、社交隔离减弱以及流动人口对城市生活方式的认同程度提高、社会地位提高和社会资本积累增加,即本地居留时间越长,流动人口城市融入距离越小,社会融合程度越强,居留意愿可能会增强。(4)经济距离使用流入地与流出地人均GDP差值测算。人口流动主要出发点是利益驱动,城乡收入差异是农村劳动力迁移至城市的根本原因,经济距离越大,人们的预期收益越高,居留意愿可能越强。

控制变量选取了性别、年龄、婚姻状况、受教育水平、户口性质、收入水平、住房支出。其中,性别、年龄、婚姻、教育代表流动人口人力资本特征,户口性质代表流动人口的身份权属,收入水平和住房支出代表流动人口的经济能力。

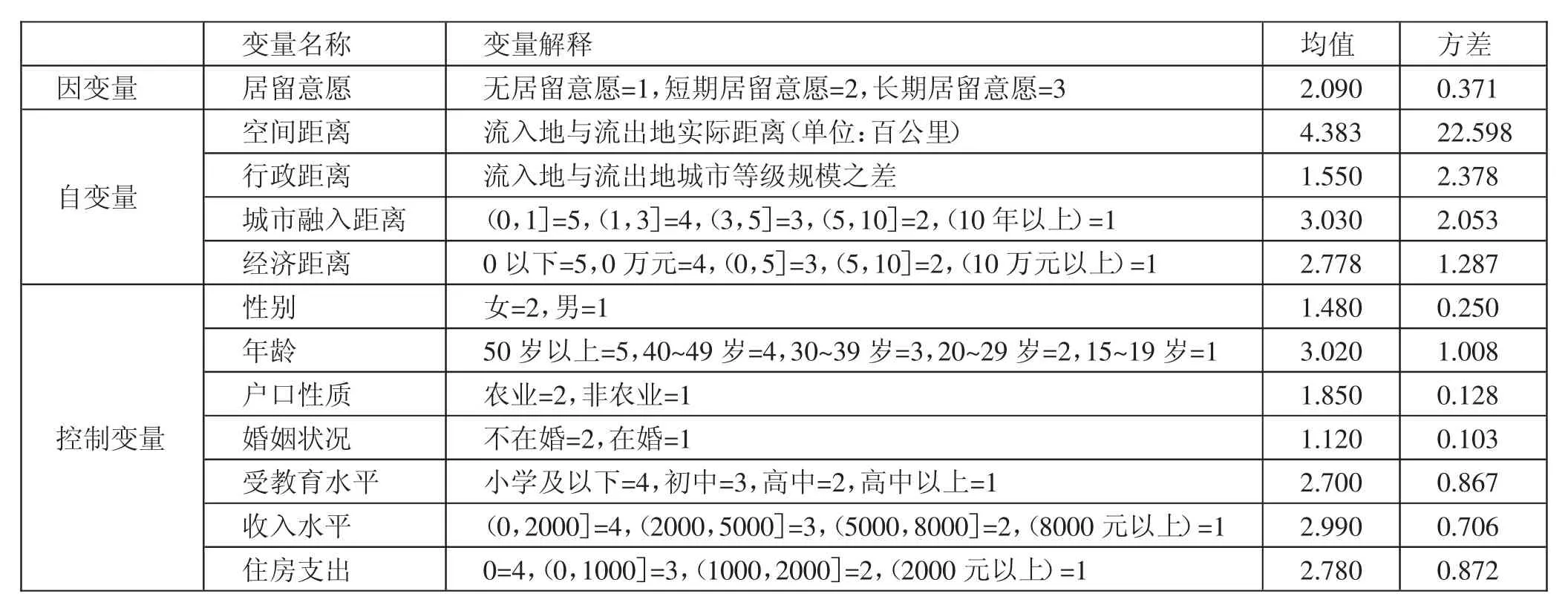

因变量为居留意愿,根据问题“如果您符合本地落户条件,您是否愿意把户口迁入本地”,以及“如果您打算留在本地,预计自己将在本地留多少年”,将选择不愿意与没想好的划分为无居留意愿,将预计在本地居留5年以内的划分为短期居留意愿,大于5年的划分为长期居留意愿。具体数据测算与赋值如表1所示。(表1)

表1 居留意愿及其影响因素各变量赋值一览表

二、研究区概况与数据来源

(一)研究区概况。安徽省是我国华东地区重要省份,省会合肥。自古以来,其经济、文化与江浙沪地区有着密切的联系。安徽省以其廉价的劳动力、丰富的土地和自然资源成为江浙沪经济发展的重要腹地。安徽是江浙沪外来劳动力的主要来源省份,2017年安徽流向省外半年以上的人口数高达1,058万人,其中79.3%的人流入江浙沪地区。近年来,随着长三角一体化进程的加速,安徽全省已被纳入长三角范畴,安徽省与江浙沪等地区经济联系将日益增强,安徽省流动人口在江浙沪地区的居留情况将成为影响长三角区域一体化建设的重要因素。

(二)数据来源。本文采用的数据主要来自2017年国家人口计生委流动人口服务管理司组织的全国流动人口卫生计生动态监测调查A问卷。鉴于研究需要,本文将流动人口界定为户籍地为安徽省的流动人口,包括省内流出到省外和省内流动两大群体,共截取安徽省流动人口数据13,609份。其余数据,人均GDP数据来自各省、市、地区2018年统计年鉴,城市之间的空间距离来自百度地图数据,所涉及城市等级规模来自2017年中国城市商业魅力榜。

三、安徽省流动人口基本特征

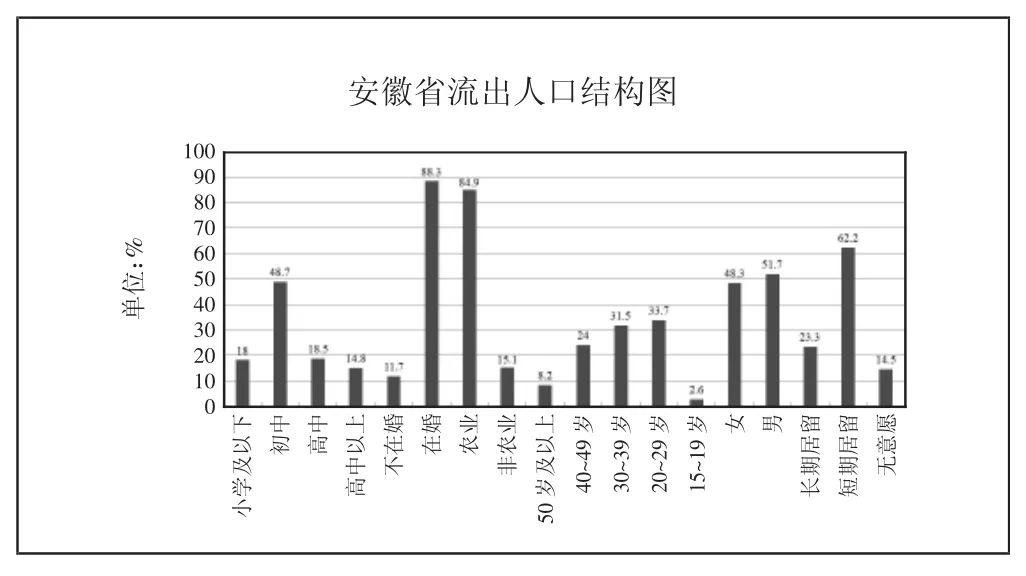

(一)流动人口居留意愿与人口学特征。根据图2,安徽省流动人口中,只有14.5%的人不愿意在流入地城市居留,62.2%的人愿意在流入地城市短期居留,23.3%的人愿意在流入地城市长期居留。说明安徽省流动人口在流入地城市居留意愿较高,但主要为短期居留。性别上男女差异不大,男性占比51.7%,女性48.3%;青年和中年群体是安徽省流动人口的主力军,其中20~29岁、30~39岁和40~49岁分别占比33.7%、31.5%和24%;流动人口受教育水平整体中等偏低,超过60%的人仅有初中及以下学历水平,受过高中以上教育的仅占14.8%;农业户籍人口占比84.9%,在婚人口占比88.3%。总体来说,安徽流动人口主要是农业户籍且在婚的中低学历的中青年群体。(图2)

图2 安徽省流出人口结构图

(二)安徽省流动人口流出地和流入地分布。安徽省各市流动人口占样本总流动人口比重从高到低依次是阜阳市、合肥市、六安市、亳州市、芜湖市等。主要原因是安徽省各地级市之间的人口数量存在差异。阜阳、六安、安庆等皖北、皖西地区自古农业发达,人口众多,人口压力大,因此无论是流动人口比例还是数量,都位居前列,是主要的劳动力输出地。合肥、芜湖等地是安徽省经济相对发达、人口众多、对外联系密切的地区,人口流出也相对较多。(图3)

图3 安徽省流出人口户籍地分布图

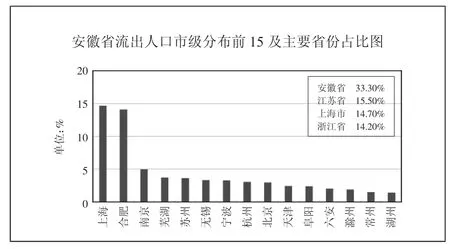

根据图4,从流入地看,安徽流动人口以跨省流动为主体(67%),省内流动活跃(33%),集中趋势明显。其中,省际流动偏好江苏、上海、浙江等距离安徽较近的发达地区,分别占总流动人口的16%、14%和15%。这是因为江浙沪地区社会经济发展水平高,就业机会多,薪资水平较好,同时江浙沪与安徽省毗邻,流动成本较低、家乡依恋较小,因此安徽省流动人口的首选地一般都在江浙沪地区,其中上海、南京、苏州、无锡、宁波、杭州为重要目标城市。省内来看,主要目标城市是合肥、芜湖等经济发展水平相对较高的城市。同时,省内流动中,大部分属于市内流动。主要原因是本地城市距离家乡近,流动成本较低。可见,安徽省流动人口省外以流向毗邻的江浙沪地区为主,省内最主要流向合肥、芜湖等地且以市内流动为主,这样的空间格局显然可能会提高流动人口在流入地的居留意愿。(图4)

图4 安徽省流出人口市级分布前15及主要省份占比图

四、安徽省流动人口城市居留意愿的影响因素

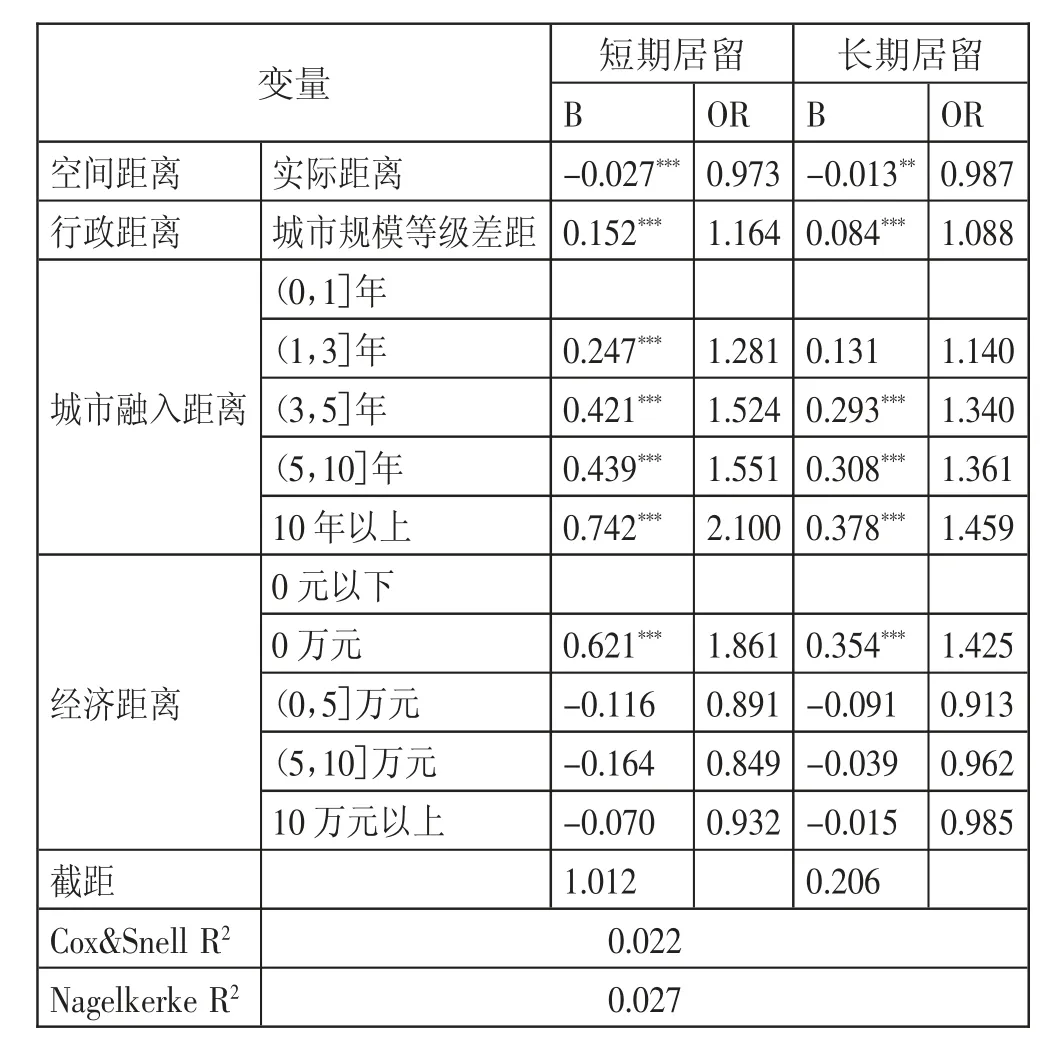

运用SPSS25.0软件对流动人口的个体特征变量和各“距离”变量与居留意愿进行交叉分析,结果显示大部分变量与居留意愿都是显著相关的,进而保留那些影响显著的变量,构建无序多分类Logistic回归模型考察各因素对流动人口短期居留意愿和长期居留意愿的影响,输出结果Odds Ratio值(优势比,以下简称OR值)。首先将4个“距离”变量纳入方程,得到模型一。(表2)

表2 距离因素下Logi st i c回归结果(模型一)一览表

在模型一中,各项“距离”因素对流动人口的居留意愿有显著影响,说明宏观社会经济差距确实深刻影响流动人口的居留意愿。进而将各微观个体变量纳入模型,得到模型二。(表3)

可见,模型的拟合更好(Cox&Snell R2及Nagelkerke R2均增加了),更明显的是“距离”因素的显著性和OR值发生改变。这些变化均有力说明微观个体变量往往与宏观社会经济差距变量共同对流动人口的居留意愿产生影响。

(一)“距离”因素与居留意愿。根据表3,总体来看,“距离”因素对居留意愿特别是短期居留意愿产生重要影响,说明流出地和流入地的宏观社会经济差距确实是流动人口居留意愿产生的基本背景因素,个体居留意愿是流动人口不断权衡在流出流入地的各种利益差别基础上,根据自身需求决定的。另外,短期居留受“距离”因素的影响更为强烈,这可能是因为,短期居留人们更多考虑的是现实利益,因此表现宏观社会经济差距的“距离”因素影响大,而长期居留意愿则还需要考虑长远发展和家庭等因素,所以“距离”因素影响力小。具体而言,空间距离对于居留意愿的影响是负向的,在1%的显著性水平下影响短期居留意愿,在10%的显著性水平下影响长期居留意愿,随着空间距离每增加100公里,短期居留意愿是原来的0.985倍,长期居留意愿是原来的0.988倍。图5a进一步表明,居留意愿均值随着空间距离的增加波动性下降,其中100公里以内居留意愿最高,这一部分流动人口主要集中在省内,多为省内、市内流动模式,其居留意愿相对较强;而200~500公里是居留意愿第二峰值,这一距离段大部分是江浙沪地区的重要城市,对流动人口的城市居留的吸引力也较强。这些说明,随着距离的增加,一方面流动成本增加;另一方面离家越远可能对家乡的依恋越大,都可能使流动人口居留意愿减弱,这与以往的研究结果是一致的。(图5)

图5 “距离”因素与居留意愿

表3 控制个体变量下距离因素Logi st i c回归结果(模型二)一览表

行政距离对居留意愿存在正向的影响,在1%的显著性水平下,影响了短期居留意愿和长期居留意愿。流入地与流出地的城市等级规模差增加1个单位,其短期居留意愿增加0.133倍,长期居留意愿增加0.083倍。图5b进一步说明,居留意愿均值随着行政距离的增加波动性上升:流入地城市等级低于家乡城市等级时,居留意愿最低,说明大部分人不愿意在较低层级城市居留;行政距离0时居留意愿处于峰值,此时包括很多市内流动的情况;行政距离从1到4时,居留意愿逐步增加,说明规模越大的流入地城市交通区位和资源禀赋越好,所能提供的社会服务、基础设施、公民义务权利更多,并且也会带来更多的发展机遇,因此流动人口的居留意愿逐步增加;但是距离5时居留意愿又有所下降,可能是因为大城市特别是特大城市定居成本高,所以人们的居留意愿有所下降。

以流动时间长短代表的城市融入距离是显著影响居留意愿的正向因素。从短期居留意愿来看,随着流动时间的增长,其OR值逐步增加至2.305,即在流入地居住10年以上的流动人口,其城市短期居留意愿最高,是一年以内流动人口的2.305倍。从长期居留意愿看,在流入地居住3年以上的在1%显著性水平下影响长期居留意愿,10年以上OR值最高为1.578,说明长期居留意愿也随着流动时间增长而增加。这都表明本地流动时间越长,城市融入距离越小,社会融合程度越高,人们的居留意愿越强,这可能是因为,随着流动时间的增加,流动人口对流入地的社会环境越来越熟悉,工作、住房和家庭生活逐步稳定,社会交往更为广泛,从而增加流动人口对流入地居留意愿。例如,邱济芳认为流动时间影响方言技能熟练程度从而影响居留意愿。从图5c可以进一步验证,流动人口在流入地居住的最初5年,随着流动时间的增加居留意愿均值同比增加,5年之后,随着流动人口对流入地情况的完全熟悉,其整体居留意愿不再随时间发生大幅度变动。

经济距离只有流入地与流出地的人均GDP之差为0万元时,分别在1%和5%的显著性水平下影响短期居留意愿和长期居留意愿,OR值分别为1.680和1.377,其他情况下影响都不显著,且B值多为负值,说明经济距离对流动人口居留意愿的影响较弱。而经济距离为0万元时,影响显著,整体居留意愿最大,原因是这部分流动人口主要是在市内流动,距离家乡较近,因此居留意愿普遍较高。由图5d可知,居留意愿均值随着经济距离增加而波动增加,在经济距离小于0或在0~5万元时,居留意愿最低,而经济距离为0时,居留意愿最高,在经济距离为5万元以上时,居留意愿又明显较高。说明人们在家乡所在城市或经济发展水平比家乡发展水平高很多的地方的居留意愿较高。

(二)个体因素与居留意愿。由表3可知,年龄、户口性质、婚姻状况、受教育水平、收入水平和住房支出等个体因素显著影响流动人口居留意愿。其中,短期居留意愿更易受这些个体因素的影响,而长期居留意愿所受影响较弱,如收入、婚姻等因素对长期居留的影响很小。年龄在20~39岁时,在1%的显著性水平下影响短期居留意愿,20~29岁OR值为1.366,30~39岁OR值最高为1.383,说明30~39岁人群短期居留意愿最强。年龄段20~39岁在1%的显著性水平下影响长期居留意愿,40~49岁在5%的显著性水平下影响长期居留意愿,15~19岁在10%的显著性水平下影响长期居留意愿,OR值按分段由低到高依次为1.450、1.636、1.548、1.282,表明随着年龄的增加,长期居留意愿先上升后下降,中青年群体城市长期居留意愿最强烈,这与扈新强、朱宇等的研究结论相似。可能的原因是,中青年群体有着相对较强的创造财富的能力及更加强烈改变生活的观念,他们的居留意愿更强;但是中国人一直有着落叶归根的想法,随着年龄增加,返乡意愿增强,所以会出现长期居留意愿随着年龄增加而降低的现象。

户口性质在10%的显著性水平下影响了短期居留意愿的选择,而对长期居留意愿没有影响,其中非农业户口是农业户口城市居留意愿的1.161倍。这与蔡禾等人的研究一致。非农业人口相较于农业人口的城市融入可能会更好,所以他们会有较强的居留意愿,而农业人口会受到宅基地、农田和留守家庭等的羁绊,同时城市住房价格的影响会使农业人口在城市安家立户更为困难。

婚姻状况在1%的显著性水平下影响短期居留意愿。在婚人口相较于不在婚流动人口的短期居留意愿高0.652倍,这与以往的结论是相符合的。在婚人口相对追求家庭的稳定性,因此他们对于迁移态度是比较保守的;还有部分流动人口与流入地本地居民建立了家庭,因此他们更加习惯并且愿意在流入地定居下来。

受教育水平在1%的显著性水平下影响短期居留意愿,小学及以下、初中以及高中的OR值相继增加,分别为1.555、1.823、2.529,学历越高的流动人口短期居留意愿越强。受教育水平阶段为初中时在10%的显著性水平下影响长期居留意愿,是小学以下学历流动人口长期居留意愿的1.164倍。这可能的原因是,学历越高,流动人口的收入越高,城市生活适应性越强,社会融合水平高。这与申秋红等学者的研究一致。

收入水平是影响短期居留意愿的正向因素,而对长期居留意愿影响较弱。5,000~8,000元和8,000元以上两段在1%的显著性水平下影响短期居留意愿。其OR值随着年龄段的增加分别为1.295、1.673,表明月收入8,000元以上人群短期居留意愿最高。5,000~8,000元段在10%的显著性水平下影响长期居留意愿,其长期居留意愿是收入水平2,000元以下流动人口的1.188倍。高收入人群就业稳定,社会保障好,城市适应能力强,中低收入人群在城市生活压力较大,不太愿意在城市居留,这与黄晨熹、朱宇、熊波等学者研究类似。

住房支出对于短期居留意愿有显著影响,对于短期居留意愿而言,支出在0~1,000元、1,000~2,000元时显著性水平为1%,两个阶段OR值分别为0.670和1.562,随着住房支出增加,短期居留意愿先降低后增强,2,000元以上短期居留意愿最强。对于长期居留意愿而言,2,000元以上在5%的显著性水平下影响长期居留意愿,OR值分别为1.370,长期居留意愿最强。住房支出为0时可能是寄宿在亲友家中、由工作单位提供免费住房,以及自有住房,其中免费住房和自有住房会显著影响居留意愿。其中,0~1,000元短期居留意愿最低,大概率是因为收入不高、生活节俭导致住房支出较低,其城市生活质量低。高住房支出城市居留意愿较强,这与以往学者的研究一致,即较好的住房状况和自由产权房对居留意愿有显著积极影响,他们可能已经在城市买房,或者是租住在条件比较好的房屋,生活品质较高。

五、结论与讨论

本文利用2017年流动人口监测数据,分析了安徽省流动人口的流入地分布格局及其居留意愿,借助比较视角下的空间距离、行政距离、经济距离、城市融入距离四个变量和个体变量,探讨了影响安徽省流动人口短期居留意愿和长期居留意愿的宏观社会背景和微观个体因素,结论如下:第一,宏观社会经济差异是安徽省流动人口居留意愿产生的基本背景因素,流入地与流出地空间距离和城市融入距离越近、经济距离和行政距离越远,流动人口的居留意愿越强。微观个体因素也深刻影响流动人口的居留意愿,中青年、教育程度高、收入高、在婚、非农业户籍、住房支出高的流动人口,居留意愿较高。宏观社会经济差异与微观个体因素两者共同对居留意愿产生综合影响。第二,各因素对短期居留意愿和长期居留意愿的影响有很大不同。表现在短期居留意愿充分地受到各类“距离”因素和个体因素的影响;而对于长期居留意愿,无论是宏观经济差距还是微观个体收入,对其影响都不大,更多的则是行政距离、城市融入距离、年龄、住房等长期发展因素。同时,各因素对短期居留意愿的影响力明显大于对长期居留意愿,说明该模型更适合解释短期居留意愿,对长期居留意愿可能还需更优化的模型来进行解释。第三,安徽省流动人口在流入地的居留意愿表现出明显的省内和省际差异。在空间距离200公里以内、行政距离小于2、经济距离小于5万元的情况下,明显有一个居留意愿峰值区,可以认为是省内流动,在经济距离和行政距离并不太大的情况下,由于空间距离和城市融入距离较小,也可能产生很高的居留意愿。而在这之外,表现出“距离”与居留意愿的线性相关更为明显,说明对于省际流动来说,经济越发达、规模等级越大的地方,居留意愿往往越强。但当城市等级很高(如特大城市)时,可能由于居留成本的上升,居留意愿又有下降趋势。

本研究的政策意义在于:对安徽省这样的欠发达省份来说,提升中心城市经济发展水平和城市等级,可能会大大增强省内流动人口的居留意愿;对接近发达地区的人口净流出区,对应发达地区的大中城市仍是人口居留的重要目标地区,提升其经济发展水平和城市等级,有利于增强其短期居留意愿;对长期居留意愿来说,单纯靠提高经济发展水平显然是不够的,要关注住房、城市整体品质和福利水平,要特别关注省内经济发达城市和发达地区的较高层级城市。