粉丝经济时代“饭制”短视频的版权困境和治理路径

2023-01-16孙海荣

孙海荣 周 燕

(西北政法大学 新闻传播学院,陕西 西安 710000)

“粉丝”作为偶像工业的产物,通过“应援”“做数据”“饭制”等方式来表达对偶像的喜爱,维护偶像的人气和市场影响力(1)陈新民,雷晨琅.数字劳动与自我建构:粉丝参与的二重性[J].新闻与写作,2021(3),第54-61页。。粉丝在完成自身情感投射的同时,也实现了社群身份的建构与认同,进入到与自己认识志同道合的粉丝社群。数字经济,粉丝社群借助数字技术参与的方式更加多元与高效,社群规模逐步壮大并日益成熟,获得了更加广阔的生存空间,重构了社会价值和信任体系,社会迈入粉丝经济时代(2)李文明,吕福玉.“粉丝经济”的发展趋势与应对策略[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2014(6),136-148页。。饭圈(Fans)(3)饭圈是一个网络用语,指粉丝圈子的简称,“粉丝”一词的英文单词为“fans”,其中的fan直接音译为“饭”。粉丝群体叫“饭”,他们组成的圈子叫“饭圈”。作为粉丝社群认同感和凝聚力更强的粉丝群体,通过数字技术赋能,社群分工更加专业,内容生产更加广泛,其制作的作品通常被称为“饭制”作品(4)饭制是基于饭圈而言,由于粉丝社群被称为“饭圈”,其粉丝制作的作品被称为“饭制”。。例如易烊千玺的粉丝创办的《千玺周刊》,从2014年创办至今,所有“饭制”作品的“策划、采编、制作”全部由粉丝完成。

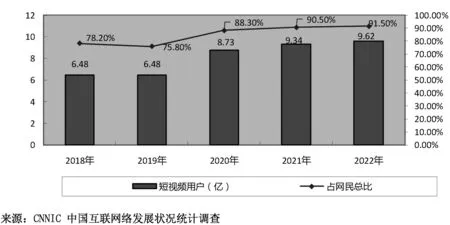

“新媒介即关系”,新媒介更多发挥社交功能与情感维系(5)陈先红.论新媒介即关系[J].现代传播( 中国传媒大学学报),2006(3),第54-56页。。短视频作为新媒介,无疑是将社交关系功能发挥到极致,不仅是当前发展最为迅猛的新媒介,更是“饭制”作品交流的重要领域。据中国互联网络信息中心(CNNIC)2022年8月31日发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示:截止2022年6月,中国短视频用户规模达到9.62亿,比2021年增长了2805万,占中国网民规模总体的91.5%(见下图)。报告同时显示,截止2022年6月,四大短视频平台(微博、抖音、快手、哔哩哔哩)的媒体注册账号达到8028个,账号的平均粉丝量达到138万人,其中,达到百万的粉丝账号占总体账号的19.5%,千万粉丝的账号占比达到2.8%。仅短视频媒体排名前两位的人民日报和央视新闻的抖音号粉丝量就分别达到1.55亿、1.44亿(6)中国互联网络信息中心.第50次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].(2022-08-31)[2022-10-22]http://www.cnnic.net.cn/n4/2022/0914/c88-10226.html。毋庸置疑,短视频已成为当前网民用户重要的媒介应用类型。

图-1 2018-2022 短视频用户规模及占比率

“饭制”短视频借助粉丝社群强大的传播渠道和影响力充斥在各大短视频平台,在满足饭圈粉丝追星需求的同时,也存在版权侵权的风险。12426版权监测中心2021年对10万名原创短视频作者作品监测显示:平均每位作者有63件作品被盗版,平均每件原创短视频被搬运了5次(7)12426版权监测中心.2021年中国短视频版权保护白皮书[EB/OL].[2021-05-18].https://mp.weixin.qq.com/s/OaQ8E4QkUB9ALa3rrOfvLQ,其中粉丝参与较多的电视剧、电影、综艺节目等二次创作的短视频领域侵权尤其严重。2021年4月,长视频行业先后发布两次《联合声明》,谴责影视作品被短视频侵权问题,引发社会各界广泛关注。短视频侵权问题已关系到媒体融合是否成功的关键(8)朱鸿军.版权制度创新: 媒体融合发展的关键环节[J].新闻与写作,2018 (6),第69-73页。,而“饭制”短视频则无疑是版权问题治理能否成功的关键一环 。截止目前,通过中国知网CSSCI核心期刊的被引检索显示:学界研究领域主要集中在短视频作品认定(9)丛立先.论短视频作品的权属与利用[J].出版发行研究,2019(4),第9-12+8页。(10)陈绍玲.短视频对版权法律制度的挑战及应对[J].中国出版,2019(5),第5-8页。、产业版权保护(11)李琛.短视频产业著作权问题的制度回应[J].出版发行研究,2019(04),第5-8页。(12)卢海君.短视频的《著作权法》地位[J].中国出版,2019(5),第9-12页。、平台注意义务(13)董天策,邵铄岚.关于平衡保护二次创作和著作权的思考——从电影解说短视频博主谷阿莫被告侵权案谈起[J].出版发行研究,2018(10),第75-78页。(14)卢升鸿.短视频的内容审查及版权保护机制研究[J].中国出版,2018(19),第35-38页。、合理使用(15)张伯娜.短视频版权保护与合理使用判断标准探究[J].出版发行研究,2019(3),第62-65页。(16)袁锋.网络影评类短视频合理使用问题研究——以转换性使用为视角[J].中国出版,2019(3),第41-44页。等方面。研究领域更多是从短视频整体层面探究版权制度,鲜少就短视频某一类型或领域的版权具体情况进行研究,尤其是作为新兴媒介“饭制”短视频的版权问题关注较少。十八大以来,党和国家提出加强和创新社会治理,为了更好的促进短视频行业的健康发展,我们应转换版权治理思路,不仅从宏观上关注短视频行业版权“共性”问题,还应结合“饭制”短视频版权“个性”问题,在综合考虑“共性”与“个性”因素的基础上,优化“饭制”短视频版权治理路径,平衡多方利益,以更好推动媒体融合的健康发展。

一、“饭制”短视频的版权困境

“饭制”短视频是粉丝再生产的文本形态之一,是粉丝按照自己的叙事逻辑和价值趋向对原视频文本进行结构、整合和重组的二次创作(17)刘思彤.“饭制视频”的内容生产与传播路径[J].视听,2021(05),第133-134页。。粉丝自制视频的过程,是对原视频的解构过程,并在这一过程中建构了自己的文化语境。“饭制”短视频具有创作门槛低、篇幅短小、主题明确、社交性和互动性强的特点,更便于在全网分发与传播(18)彭兰.短视频:视频生产力的“转基因”与再培育[J].新闻界,2019(1),第34-43页。。

随着数字技术的赋能和粉丝经济效应的增强,“饭制”短视频创作队伍逐渐扩张、创作手段不断简化。既满足了粉丝的文化建构和娱乐需求,也对影视剧和偶像宣传有所助益。目前,各平台流传的“饭制”短视频主要分为两大类:一类是独创性较低的纯剪辑拼接类,通过“爱剪辑”等软件对偶像影视作品的集锦;另一类是独创性较高的基于新叙事的二次创作,如在原作基础上依据自己的喜好创造新的同人作品,表达自我情感。但由于“饭制”短视频二次创作的无序性和管制不足,导致多方利益失衡,使得“饭制”短视频深陷版权困境。

(一)“饭制”短视频侵权类型及表现

2019年至2021年5月,12426版权监测中心受委托成功通知—删除了1478.60万条侵权二次创作的短视频。其中2020年二次创作的短视频盗版链接1100万条,较2019年增长150%。这些短视频侵权的多发领域大多为“饭制”短视频素材的主要来源,亦是“饭制”短视频侵权的多发区(见表-1)。

表-1:短视频侵权概况(2019.1.1—2021.5.6)

“饭制”短视频侵权表现主要集中在:粉丝超出合理使用范围;未经授权引用在先作品的视频素材、图片、字体、背景音乐等;侵犯了原始著作权人的权利;“饭制”短视频侵权类型主要集中在:侵犯在先著作权人作品的修改权、改编权、保护作品完整权、信息网络传播权、署名权等。

(二)“饭制”短视频面临的版权困境

“饭制”短视频面临的版权困境是多方面的,既有现有法律中版权“合理使用”的司法争议,也有“饭制”短视频作者真实身份认定和版权意识冲突,以及所涉多方利益主体间的诉求争议,使得“饭制”短视频版权治理面临困境。

1.“饭制”短视频“合理使用”的版权标准争议

我国《著作权法》第二十四条规定了十三种情形下可以不经著作权人许可,无需支付报酬,在不影响该作品正常使用以及不损害著作权人合法权益的前提,可以合理使用该作品。根据“饭制”短视频作品类型的合理使用应该属于十三种合理使用情形中的第一种和第二种,即“为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品”“为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品”。

目前,“饭制”短视频作品是否适用于“合理使用”条款尚存争议。“饭制”短视频更多是对在先作品的“文本盗猎”(19)亨利·詹金斯.文本盗猎者:电视粉丝和参与式文化[M].郑熙青,译.北京:北京大学出版社,2016,第23页。,攫取在先作品中可利用资源,并在此基础上进行二次加工。由此,也引发了“饭制”短视频是否适用于“合理使用”的争议。

(1)“使用目的和性质”存在争议。“饭制”短视频的创制主体为粉丝个体(UGC)或粉丝组织(PGC),创制目的主要是基于粉丝个体对偶像作品的欣赏及饭圈内的粉丝交流分享。粉丝利用剪映、爱剪辑等“傻瓜化”的剪辑软件将偶像作品进行短视频创作,创作出单人向短视频、CP向短视频、混剪短视频、同人短视频等类型,实现对在先作品进行介绍和评论,建构饭圈粉丝的身份认同。这种行为是否符合我国现行《著作权法》第二十四条规定的合理使用情形,需要根据四要素来判断,尤其是居于首位要素的“使用行为的目的和性质”。如果粉丝在利用在先作品的基础上增加了新的内容,使其在先作品在使用的过程中增加了新的价值,使其改变了在先作品的功能或目的,该行为将有可能被认定为“转换性使用”,构成合理使用的情形较大。如果粉丝仅是对相关影视作品进行简单的剪辑、切条搬运等情形,尤其是压缩时间呈现精彩片段的“谷阿莫”系列短视频,俨然不符合“合理使用”的情形。同时“饭制”短视频的有些评论显然也不符合《著作权法》第十条第四项规定的保护作品完整权,导致制度之间存在争议;

(2)“适当引用和分享目的”存在争议。“饭制”短视频更多是对在先作品的介绍和评论,按照我国《著作权法》第二十四条第二项规定,“饭制”短视频作品中“可适当引用他人已发表作品”。但在涉及的引用数量和质量上并未有统一标准,“何为适当引用,引用多少算侵权,实质性和转换性的使用如何认定”等内容都需结合个案才能认定。学术界认为引用数量、质量等并非是案件考虑要素,但从“上海美术电影制片厂与北京完美创意科技公司”案件看,法院裁量时依然作为必要条件,显然实务界与学术界在“适当引用”的认定上存在争议。

粉丝经济时代,粉丝行为难以摆脱商业资本的影响,在商业资本生产逻辑驱使下,粉丝以“数字劳动”的方式,与偶像之间通过现实“物恋”联结,但其背后却实质隐藏着商业资本的生产逻辑,是文化工业对粉丝的收编(20)陈璐.情感劳动与收编——关于百度贴吧K-pop粉丝集资应援的研究[J].文化研究,2018(3),第123-134页。。尽管“饭制”短视频创作目的更多基于饭圈粉丝交流而非商业营利,但饭圈交流作品时不可避免地会发生传播及引流,吸引兴趣相同的粉丝加入饭圈,扩大了饭圈的社群规模。短视频平台在商业资本和经济模式的推动下,将粉丝对偶像的情感表达转为平台谋取利益的商机,于是“饭制”短视频的文化被转变为另外一种“经济”(21)蔡骐.粉丝型受众探析[J].新闻与传播研究,2011(2),第33-41+110页。。而这样的方式必然会产生商业利益,属于间接性的商业行为。部分学者认为这种行为不影响“合理使用”,但法院判例(上海美术电影制片厂“葫芦娃”案例)却认为给在先著作权人带来了利益影响,不适用合理使用,也充分说明在“合理使用”方面存在争议。

2. “饭制”短视频作者真实身份认定和版权意识冲突

(1)“饭制”短视频作者真实身份认定存在问题。“饭制”短视频作者大多为粉丝群体,粉丝借助互联网制作“饭制”作品在实现自身情感表达的基础上,完成“饭圈”的身份认同。目前,“饭圈”多为虚拟的网络社群,饭圈短视频中的部分粉丝通过网名或代号等方式隐匿真实身份与其他粉丝进行网络交流,在满足精神愉悦的基础上,避免现实中的真实身份暴露(22)丛立先.论短视频作品的权属与利用[J].出版发行研究,2019(4),第9-12+8页。。但“饭制”短视频作者现实中的真实身份被匿名后,不仅会让“饭制”短视频作者在利用在先作品时减少了版权意识和减轻了侵权顾虑,也造成了在先作品著作权人的维权难度。

第一,是短视频平台存在监管漏洞,使得部分用户利用漏洞未实名注册。平台为了利益考量,采用“鼓励分享”的理念追求用户数量和平台流量,鼓励用户采用UGC模式生产内容,赚取高流量带来的广告利润。根据《信息网络传播权条例》第22条第4款规定,“未从网络用户提供的作品中直接获得经济利益的不承担赔偿责任”,但依据相关司法解释,网络平台收取的广告费用不作为直接经济利益,使其司法实践中难以认定网络平台的责任。同时,由于平台进行版权管理涉及较高的专业技术要求,人员、资本投入大,平台方往往采取消极的态度。根据《民法典》第1197条“知道规则”,如果网络服务提供者在“知道或者应当知道”用户侵权的情况下未采取必要的措施,将与用户承担连带责任。在这样的情况下,平台虽然并未直接参与,但存在帮助他人实施侵权行为或有阻止义务但却未履行,该行为则构成间接侵权行为(23)于波.网络中介服务商知识产权法律义务研究[M].北京: 法律出版社,2017,第9页。。但在司法实践中,如何认定网络服务提供者是否“知道或应当知道”存在较大困难。同时,平台还可以通过利用“避风港原则”来主张免责。 第二,用户注册最初习惯使用虚拟网名。随着互联网普及,使用互联网的网民都会申请网名,用户为了彰显自身个性或模糊自己特性,最初都将网名使用昵称,既有单纯采取汉字或汉字以外的方式,也有汉字加其他方式的组合,这既是语言现象,更是一种文化现象。但随着网络普及化越来越广泛,网名虚拟化的弊端越来越突出,由于不能反映真实身份,不仅阻碍了网络交流,更是产生了信任危机。为此,2021年国家网信办发布了关于规范网络用户账号信息相关管理规定,要求用户注册需提供真实身份,落实“实名制”,避免网名乱象带来的社会问题。但新的制度要发挥效应,面对多年形成的网名状态,对老用户存在的滞后性也不能忽视。

(2)“饭制”短视频作者版权意识冲突。“饭制”短视频创作者多为粉丝群体,更多是基于自我兴趣和对爱豆的喜爱而创作短视频。粉丝来自社会各阶层、各领域,分布在各年龄阶段,拥有不同的社会背景和知识积累。为此,“饭制”短视频创作者在版权意识方面存在几种认知冲突:第一,缺乏版权意识的“饭制”短视频创作者。2022年,中国互联网络信息中第50次报告显示,截止2022年6月,我国网民年龄结构中,30-49岁的网络用户仅占39.4%,50岁以上的中老年用户占比25.8%,农村网民规模占比27.9%,占总体规模近三成。而版权制度作为部门法中较为专业、要求更高的法律制度,对于受教育层次不高以及年龄偏大的城乡用户来说,无论从版权自律还是版权普法,俨然都存在一定的实际困难;第二,具有版权意识,但并未意识到存在侵权行为的“饭制”短视频创作者。有些粉丝在二次创作短视频时更多认为是在“私域”饭圈内分享和交流,在创制短视频过程中,存在忽略对在先作品的署名,无视著作权法要求的合理使用条款,而对在先作品做任意剪辑拼接的可能。但在数字时代,平台内容创作者需要与平台签订除署名权之外的各种权益,平台将其打造成“版权平台化”,使得侵权的界限更加隐蔽,导致“私域”领域共享的内容会在平台开放式的共享过程中转入“公域”领域,超出“合理使用”的界限,从而造成对原著作权人的署名权、保护作品完整权、修改权和网络信息传播权等权利的侵犯;第三,意识到版权侵权,但依然侵权或无法防范被侵权。在数字时代,版权保护面临“发现难、举证难、索赔难、赔偿低”等维权难题,一方面,无形之中进一步助长了“饭制”短视频创作者在创造过程中的“侥幸心理”,尤其是创作的“饭制”短视频在饭圈中获得其他粉丝的追捧所带来的精神享受,更进一步助长了“饭制”短视频创作者“铤而走险”的心理;另一方面,维权难题无疑增加了“饭制”短视频创作者防范被侵权的难度,尤其是影响力较低的“饭制”短视频创作者,维权能力和维权精力都难以为继。

3. “饭制”短视频所涉多方利益主体间的诉求争议

(1)“饭制”短视频的侵权主体诉求。被侵权的著作权人在作品侵权后,往往会结合“作品影响、维权成本、自身精力、市场利益”等因素来权衡自身版权利益。一方面,由于“饭制”短视频其是否对在先作品构成侵权界定难度大、维权成本高,维权主体必须衡量自身精力能否应对这样的现状,导致部分主体难有精力应对而选择放弃;另一方面,尽管“饭制”短视频对在先作品进行二次创作,是对在先作品市场份额的挤压。但不可否认的是,很多观众的确是在浏览相关短视频后对在先作品产生兴趣,在先著作权人基于“饭制”短视频强大的宣传推广能力,较多选择“免费宣传”,有时会选择让渡部分著作权或者对侵权行为持放任态度,这也进一步导致了“饭制”短视频侵权愈演愈烈。

(2)“饭制”短视频的平台诉求。“短视频平台面临自身发展与版权保护矛盾”也是“饭制”短视频版权问题的原因之一。“饭制”短视频的创作是粉丝群体基于情感的免费数据劳动(24)童祁.饭圈女孩的流量战争:数据劳动、情感消费与新自由主义[J].广州大学学报(社会科学版),2020,19(5),第72-79页。,是粉丝“为爱发电”的产物。虽然大多并未具有营利目的,但“饭制”短视频其有意无意地为平台吸引了大量用户与流量,用户与流量进一步转换为平台提供了商业价值。目前,短视频行业原有依靠人口红利的时代已经过去,取而代之的是对平台内容的深耕和优势地位的巩固。平台之间已经从群雄角逐进入到一个头部领头的发展阶段,通过竞争、洗牌和整合,已逐渐形成了几个头部平台。这一背景下,优势平台逐步将用户的作品版权权益整体转移到平台名下,形成版权平台化,将版权权益人与平台紧紧捆绑在一起,以此巩固其行业中的领军地位(25)尤浩.论版权平台化背景下短视频创作者权益保护[J].中国出版,2021(10),第60-64页。。作为回报,平台不仅在平台网络聚集效应下热推首发用户创作的作品,而且,后续还为创作者提供丰富的视频资源。例如西瓜视频就开放了视频资源以供抖音平台的用户使用,形成创作者与发布平台共赢局面。平台为了吸引用户流量,更容易使用“避风港原则”而非“红旗原则”,对平台用户的部分侵权现象采取有选择的避让,平台内容把关的主动性不强。目前,短视频侵权案件原告都是被侵权的创作者和发布平台,但被告都是发布平台,截止目前尚未出现绕过平台直接状告创作者的案例。虽然,这仅是行业发展不完善的暂时现象,但也充分说明该领域存在的问题严重影响了“饭制”短视频的治理。

三、粉丝经济时代“饭制”短视频版权困境的破解思路

“饭制”短视频作为参与式生产的重要内容在社会范围内获得了广泛传播,充分体现了积极受众在发展文化产业中的重要作用,但其在繁荣文化产业的过程中,也导致粉丝、在先著作权人以及平台间的利益失衡,版权问题突出。“饭制”短视频版权问题背后是多方主体利益失衡问题,它不单单是一个法律问题,而是一个严峻的社会问题,与公众的精神文化生活和社会经济发展息息相关。为此,解决“饭制”短视频版权问题的根本是要推动各方利益的再均衡。

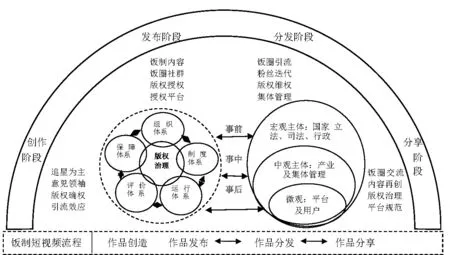

社会治理是以各主体间的多元合作和参与为治理基础,强调发挥多主体的共谋作用,在科学规范的规章制度指引下以达到一种“善治”状态。(26)向德平,苏海.“社会治理”的理论内涵和实践路径[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2014,35(6),第19-25+2页。基于此,本文引入杨述明教授提出的社会治理体系(27)杨述明.现代社会治理体系的五种基本构成[J].江汉论坛,2015(2),第57-63页。,将“饭制”短视频的版权困境放在整个社会运行系统中去研究,以“饭制”短视频版权治理为内容,结合“饭制”短视频产业链流程,从“宏观、中观、微观”三个层面分析所涉主体,通过“治理组织结构、治理制度、运行机制、评价体系和保障措施”构建版权治理模式,形成“事前、事中、事后”的版权救济措施(见图-2)。以期通过综合考虑社会多元主体的版权需求和利益诉求的基础上,实现“饭制”短视频资源的合理配置,解决面临的版权困境,推动“饭制”短视频及相关文化产业健康发展。

图-2 “饭制”短视频的版权治理体系

(一)系统构建版权治理组织结构 系统解决“饭制”短视频存在的版权困境,就需从根本上重构“饭制”短视频版权治理组织结构。目前,“饭制”短视频治理组织机构较为单一,主要涉及行政机关和司法机关。行政机关通过平时监管和“剑网行动”等阶段性治理行动,并出台法律法规以及约谈、示警等方式,对“饭制”短视频进行约束、规范。司法机关则主要在司法审判中对“饭制”短视频侵权乱象进行治理。虽然其对版权治理具有一定的正面促进作用,但行政机关和司法机关的治理手段具有周期性和滞后性,较多属于“事后救济”,尽管相关法律法规可以起到“事前警示”,但由于涉及利益众多,“事后救济”不足的情况下,必然影响“饭制”短视频版权治理效果,无法进行有效的“事前救济”和“事中救济”。同时,在“事中救济”时也存在组织服务不足,尤其是相关授权体系的滞后,更进一步加剧了侵权困境。

因此,在“饭制”短视频版权治理时,应构建涵盖“饭制”短视频生产传播全流程的版权治理组织结构,从“事前、事中、事后”打造全方位、全流程版权治理组织,将他治与自治结合,推进“饭制”短视频健康良性发展。“事前救济”,构建以“立法、司法、执法、守法”为事前治理组织体系,通过顶层设计和国家强制力规范“饭制”短视频行业,发挥人大、人民法院、广电总局、网信办、版权局、司法局等主体价值,完善相关法律法规、普及宣传法律法规、建立相关预警制度,使其更好的营造版权文化环境;“事中救济”,构建“饭制”短视频创作、生产、传播、分享等流程中的版权登记、授权、许可、分成、检索等版权需求的组织体系,充分发挥版权集体管理组织、网络行业协会、第三方平台、版权拥有者,版权使用者等主体在“饭制”短视频版权治理中的作用,各主体在“饭制”短视频生产传播过程中,均扮演着不同角色,有各自不同的利益诉求。粉丝群体“为爱发电”,满足自我追星的情感诉求;平台通过优质内容引流,从而为其带来广告效益;在先作品拥有保护自己著作权人身权和财产权的利益诉求。基于不同利益诉求,最大限度的满足各主体间利益诉求,在市场中找寻最大公约数,寻求合作共赢策略,最大程度发挥短视频行业“事中服务和事中救济”效能;“事后救济”,在现有行政执法和司法调节等主体的基础上,增加平台、仲裁等组织,以更好的发挥市场主体的调节作用,在调节不足的情况下发挥公权力的作用,节约资源提升效率,以更好的促进“饭制”短视频的版权治理。

(二)全面完善版权治理制度

“饭制”短视频的版权治理离不开制度的构建和完善。制度是起根本性、全局性、长远性作用(28)习近平.在省部级主要领导干部学习贯彻十八届三中全会精神全面深化改革专题研讨班上的讲话[C].中共中央文献研究室.习近平关于全面深化改革论述摘编.北京:中央文献出版社,2014,第28页。。“饭制”短视频版权治理制度主要包括国家和社会两个层面。第一,在国家层面。应当建立和完善相关法律法规,构建核心的法律制度体系。《著作权法》《著作权法实施条例》《网络安全法》及《信息网络传播权保护条例》等法律法规均是著作权保护的法律支撑,为“饭制”短视频的版权治理提供了法律依据,但面临日益复杂的侵权情形,旧有法律制度的可操作性降低,尤其是近年来在网络版权保护中争议较大的“合理使用”条款,由于其较大的开放性和界定的模糊性,使侵权认定在司法实践中难以把握,建议明确“合理使用”在“量”和“质”上的指标,而非单凭是否营利来判断使用目的,使合理使用制度完成从传统向现代的转变(29)张伯娜.短视频版权保护与合理使用判断标准探究[J].出版发行研究,2019(3),第62-65页。,同时,创造性地引入转换性使用,弥补现阶段合理使用社会适用性的不足;第二,在社会层面。2021年4月9日,中国电视艺术交流协会、中国电视剧制作产业协会等15家行业协会,与正午阳光、华策、柠萌等53家影视公司以及腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV等5家主要视频制作平台针对未经授权就进行剪辑、切条、搬运、传播的行为发布了联合声明(30)央视新闻.中国电视艺术交流协会等发布关于保护影视版权的联合声明[EB/OL].(2021-04-09)[2022-11-15]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1696560654642060784&wfr=spider&for。这是社会各组织在规范短视频版权市场环境中进行的有益尝试。为此,各集体管理组织、平台、粉丝团体应当在国家版权制度下结合行业特色搭建版权社会组织制度,推进社会各主体更好维护“饭制”短视频版权环境的健康发展。此外,用户个人也应当增强版权意识,以法律和道德为基准,制定自己的制度体系,保护自己的合法权益,不侵犯他人合法权益。

(三)优化版权治理运行机制

“饭制”短视频版权治理运行机制是决定版权治理能否有效的实现路径。为此,构建“饭制”短视频版权治理运行机制,要结合现有版权组织制度构建或优化运行机制,并配套建立或完善相应的运行标准和运行程序。

首先,在版权治理运行机制中要依法治理,让版权治理在法治轨道上运行,推进版权治理的合法化、合理化和正当化。这就需要构建完善的法律法规作为支撑,避免“无作为、乱作为”等版权治理问题。在“饭制”短视频的版权治理中,应以《宪法》《著作权法》《网络安全法》等法律为基准,依照特定的法律法规办事。其次,“饭制”短视频的版权治理运行机制中涉及产业链的不同主体、不同环节、不同诉求。既有公权,又有私权,既有文化诉求,也有经济利益。因此,在其版权治理过程中,应当充分发挥组织体系优势,平衡产业链中各治理主体的利益诉求,并与其他法律法规相结合,提倡综合治理和协同治理,增强治理的联动性,进一步提升治理水平。最后,构建版权治理运行机制是为了规范“饭制”短视频市场,保护在先著作权人的合法权益,并解决粉丝“二次创作”的版权困境,满足各主体的版权需求和诉求,促进短视频文化市场的繁荣。所以,在构建“饭制”短视频治理运行机制过程中,应结合“饭制”短视频特点和现实情况,灵活处理侵权问题,既保障在先著作权人的权益,也不损害创作积极性,促进“饭制”短视频行业健康发展。

(四)建立健全版权治理评价体系

版权治理评价体系在“饭制”短视频版权治理中起到了监督、评价作用。建立健全版权治理评价体系有利于对“饭制”短视频版权治理成效进行监督,倒逼其完善。目前,我国并未有完善的版权治理评价体系,版权治理是否有成效主要通过后期市场反馈,如侵权现象是否有所缓解,出台政策是否推进了版权问题的解决等,现有的反馈大多以阶段性数据进行呈现,具有片面性和滞后性,不能及时、全面对治理成效进行检验和评价,也不能及时针对现存问题进行针对性策略调整。

构建完善的版权治理评价体系,应当形成一套有针对性的,全方位、持续性的评价标准,及时全面对治理成效进行监督。第一,从评价标准层面来看,不仅应从治理效果和社会满意度方面评价治理成效,还应从是否降低了维权成本、是否简化了维权程序等方面进行评价,有针对性的推动“饭制”短视频治理体系真正发挥实效。第二,从评价时间层面来看,构建“饭制”短视频版权治理评价体系,不应是阶段性、运动式的,而应常态化对“饭制”短视频进行全流程的监管,便于随时发现现有制度不同阶段的不足,以更好应对市场变化,及时针对的进行整治。第三,从评价渠道来看,不仅应直接从侵权数据变化方面掌握治理体系的实效,也应发挥主观能动性,开放线上线下反馈渠道,更多汇集民意、倾听民声,掌握市场动态,了解市场需求,以便及时回应民情诉求,优化“饭制”短视频版权治理体系。此外,社会群体作为重要治理主体,也应构建单独的社会自治功能评价体系,对平台、社会团体的版权治理工作进行引导和监督,在监督侵权行为的同时防范对表达自由的侵犯。

(五)打造有效的版权治理保障

治理保障是社会治理体系中治理实效的重要支撑,在“饭制”短视频的版权治理中,应当加强其保障体系的构建,为版权治理体系正常运行保驾护航。

首先,应建立健全法律保障体系。法律是法治的基础,通过完善《著作权法》中的合理使用制度、侵权赔偿制度,以及短视频版权治理相关法律法规等,进一步规范“饭制”短视频版权市场,增强版权治理的权威性和公信力,为依法对“饭制”短视频版权治理提供法律支撑。其次,构建版权治理保障体系还应健全社会保障体系。在以法律为核心的基础上,通过社会保障体系的构建发挥社会规范对社会行为的约束作用,礼法共治,提升全民版权意识,在全社会范围内形成知法、守法的良好氛围,并将其内化为社会行为准则,成为约束个人行为的重要标准。如网信办出台《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》,平台创作者通过网络平台自发维权,谴责侵权者等,均有利于在全社会范围内形成尊重知识产权的氛围。最后,健全侵权惩治措施。侵权惩治措施的构建也是构建“饭制”短视频版权治理保障体系的重要方面。目前,侵权成本低,维权难度大是“饭制”短视频侵权频发的重要原因。因此,需进一步完善侵权惩治措施,加大惩治力度,在全范围内起到警示作用,方能更大程度上提升治理效能。

结 语

粉丝经济时代,“饭制”短视频作为粉丝情感表达和社群社交内容,在短视频迅猛发展的环境下,“饭制”短视频充斥在各大网络平台,也由此引发了“饭制”短视频的版权困境,既有现有法律中版权“合理使用”的司法争议,也有“饭制”短视频作者真实身份认定和版权意识冲突,以及所涉多方利益主体间的诉求争议。虽然现有的版权治理方式对版权困境进行优化,并取得了一定成效,但由于现有版权制度存在不足,导致短视频行业存在利益失衡,无法满足多元主体的利益诉求,难以从根本上破解版权困境。为此,本文从系统的角度,结合社会治理体系,重构版权治理体系,优化现有版权制度,协同各方利益诉求,实现共建共治共享的新格局,以期更好地促进短视频版权行业健康发展。