18—19世纪东亚贸易转型与日本内外意识的嬗变

2023-01-16瞿亮

瞿 亮

(湘潭大学 哲学与历史文化学院,湖南 湘潭 411105)

18—19世纪北太平洋及东亚区域的贸易是促动东北亚国际格局变革的主要动因。西方和中国学者以往的研究已关注到美、俄、英在东北亚的毛皮贸易,认为它是推动欧美诸国将资源与市场扩展到东亚的重要因素。(1)参见费尔南·布罗代尔:《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》第一卷,顾良、施康强译,北京:商务印书馆,2017年;何芳川主编:《太平洋贸易网500年》,郑州:河南人民出版社,1998年;谢健:《帝国之裘——清朝的山珍、禁地以及自然边疆》,关康译,北京:北京大学出版社,2019年;付成双:《动物改变世界——海狸、毛皮贸易与北美开发》,北京:北京大学出版社,2016年等。日本学者则更加注重18世纪末捕鲸行业兴起给日本及北太平洋区域带来的巨大变革。(2)参见横山伊徳:「太平洋世界と近世日本の変容」、辻本雅史、刘序枫編:『鎖国と開国:近世日本の内と外』、台北:台湾大学出版中心、2017年;木村美智子:「日本近代化の一断面としての捕鯨——ジャパン·グラウンドを中心として」、『法政論叢』2018年第1期;田中弘之:『幕末の小笠原:欧米の捕鯨船で栄えた緑の島』、東京:中央公論社、 1997年;川澄哲夫:『黒船異聞:日本を開国したのは捕鯨船だ』、東京:有隣堂、 2004 年;田中弘之:「文久度の小笠原諸島開拓と捕鯨事業」、『海事史研究』、1968年第11号等。而将西洋势力尚未进入北太平洋和东北亚世界之前东亚地区的白银和金属放在一条脉络中考察,则会发现物资资源改变了政府有效控制下的“闭关锁国”格局,也促使日本通过认识毛皮和捕鲸行业给其航运和海防带来的巨大冲击,确立起主权意识和积极攘夷的观念,成为应对“黑船来航”的先声。

18世纪至19世纪中叶,日本虽然对内确立了“士农工商”四民分立的森严等级制,对外严格执行“宽永锁国令”,但其社会处于变动的状态。17世纪日本输入生丝、绢制品,对外输出金银铜等矿产,而到了19世纪中叶开国前后,金银反而从各地输入日本,为明治近代化“殖产兴业”提供了储备资金。造成这一转变的原因在于日本调整了内外战略,由内收自给型体制转化为外扩贸易型体制。实际上,自近世以来,日本社会内部运行的物质代谢、各地域生产和市场流通的商品并非完全源于幕府所辖区域,而受到同时代东亚世界的物产、知识、情势的巨大影响。18世纪世界进入早期全球化时代,消费品取代奢侈品成为贸易主角,英、美、俄等国围绕毛皮和捕鲸而在北太平洋区域展开角逐,同时也促动东亚内部朝贡贸易和日本信牌贸易的变化。这不仅使得日本国内的贸易秩序从18世纪以中国为中心的内收华夷型市场逐渐转变为西洋和日本加入并发挥区域效能的外扩型市场,(3)18世纪50年代至19世纪70年代东亚物资流动的研究,详见Robert Hellyer,“The West,the East,and the Insular Midlle:Trading Systems,Demand,and Labour in the Integration of the Pacific 1750—1875,”Journal of Global History,Vol.8, No.3 (October 2013), pp.391-413.还促动了日本形成积极外扩的内外意识。

具体而言,17世纪以奢侈品为主的封贡贸易只要在对内以农为本、对外禁教锁国的幕藩体制下就能维系并发展,但随着18世纪消费品贸易的增加,为了扭转在与中国、荷兰贸易中贵金属大量流失的局面,幕府和强藩逐渐将出口货物转换为海产品。其中,位于幕府所辖版图以北的海獭毛皮因质量上乘、稀少可贵,逐渐在对外贸易中受到青睐。18—19世纪俄、美围绕太平洋地区毛皮的争夺也关注到这一地区,遂使日本周边遭受到列强的侵扰,也促使幕府和知识分子改变以往重农抑商、封闭内收的意识。以本多利明为代表的知识分子甚至提出对内重商、对外拓殖的新国家构想。但随着东亚毛皮贸易的锐减和幕府核心层恪守“锁国国法”意识的加强,这一国家构想暂时淹没于旧有幕藩体制下。直到捕鲸活动和捕鲸贸易的频繁化,英美捕鲸船只对日本海防形成巨大威胁,也令幕府、强藩和志士们意识到巩固疆域和拓展海权的重要性,纷纷提出对内通商改革、加强集权,对外扩张、维护国益的主张并付诸实践,这不仅推动了幕末的尊王攘夷运动,也对明治之后日本的国家构想产生深远影响。本文力图以贸易的演变为线索,通过对类型对象、竞争角逐的分析,阐述导致18—19世纪日本内外意识变化的根本原因在于物资、贸易和经济利益。

一、货币贸易的变革牵动毛皮贸易增加

近世日本在传统东亚贸易中主要依靠金、银、铜金属实现平衡,但到了17世纪中叶,铜矿产量减少,日本努力寻求新的贸易增长点。17世纪日本的贸易对象主要集中在中国,以奢侈品为主,根据《异国日记》记载1609年(庆长十四年)驶入萨摩的10艘中国货船贸易品清单可知,给到岛津藩主的都是“缎绫、绢、天鹅绒、胡丝、丝线、毡条、白糖、黑糖、尺盘、花碗、鱼皮、药材等”,(4)東京大学史料編纂所編:『大日本史料』第十二編第六、東京:東京大学、1904年、第518—521頁。这些大多是当时名贵的贡物。松浦章根据《倭好》的记载,指出以生丝为代表的丝织品主要作为皇室、贵族等达官显贵的高级礼服,在日本的朝会、宴会等重要场合受到青睐。(5)松浦章:《清代帆船与中日文化交流》,张新艺译,上海:上海科学技术文献出版社,2012年,第32页。他还认为从战国末期到江户初期日本大量向中国进口精巧的商品可以看出,这一时期日本的社会经济各方面相比趋于成熟的江户时代中晚期具有很大差距,(6)松浦章:《清代帆船与中日文化交流》,第36页。故当时以奢侈品为主要贸易对象实际上是应仁之乱后社会生产不足,国内无法满足贵族与武士统治者需要的体现。

近世日本实行金银并立的货币制,(7)参见周爱萍:《日本德川时代货币制度研究》,北京:中国社会科学出版社,2010年。但18世纪50年代白银的流通与兑换相对较少,而当时幕府直辖“天领”的年贡征收率依然维持在较高水平,米价下跌致使年贡转换所得货币并未增殖,幕府不得不采取紧缩财政的政策。大阪的白银也因为米价下落受到冲击。到1762年,幕府为了稳定白银和米价,采取了直接向货币市场输送10万两金(银)的策略,逐渐用金代替了银在市场的流通。1772年,幕府又发行“南镣二朱银”(8)质量纯度很高的白银。新银货,这类新银货与黄金兑换时却采取了固定的比率,幕府原本欲以金补充银货贬值,到后期却形成了与当时国际流通相吻合的金本位制。(9)参见中井信彦:『転換期幕藩制の研究:宝暦·天明期の経済政策と商品流通』、東京:塙書房、1971年、第337—339頁。但日本国内的黄金矿产并不丰富,为了弥补本国金本位制的缺口,便急需从东亚其他地区输入金银来完成商品的流通,这使得18世纪后半叶无法完全遵行“宽永锁国令”。

为了抑止白银价格低落,并安定金本位制下国内黄金的流通,18世纪后半叶起,日本开始以中国、琉球和西洋输入白银,朝野上下将如何获得稳定的白银储量作为对外关系的重要主题。根据内田银藏的研究,1763年的唐船贸易中,船主就将300贯目白银和铜输入日本。而幕府在此后的20年间每年都向中国进口300贯目白银,总计达到6 000贯目。(10)内田銀蔵:「徳川時代特に其の中世以後に於ける外国金銀の輸入」、内田銀蔵:『日本経済史の研究(上巻)』、東京: 同文館、1921年、第437—452頁。而1764年,幕府还进一步向中国追加引进100贯目的“花边银”,(11)刻有印花模样的白银。可见从中国输入白银成为幕府恒常的贸易之一。“花边银”与中国本土白银不同,属于西洋的白银货币,它背面印有国王的肖像,也被称为“人头银”,(12)根据内田银藏的研究,1763年至1782年从中国输入的白银达到6 374贯772匁,其中花边银、人头银约达到1 500贯。参见内田銀蔵:「徳川時代特に其の中世以後に於ける外国金銀の輸入」、内田銀蔵:『日本経済史の研究(上巻)』、第456頁。是当时西班牙所属菲律宾马尼拉流入中国的墨西哥产西班牙银币。幕府从追加的银货贸易中获得更合理的输入价格之后,逐渐意识到通过唐船贸易可获取西洋白银和黄铜的便利之处,到1769年,幕府在与荷兰贸易的过程中应允了15 000枚荷兰银币入国。(13)G.F.Meeijlan,Geschiedkundig overzigt van den Handel der Europezen op Japan, Batavia:Lands drukkerij, 1833, p.232.

18世纪后半叶起,通过横渡太平洋的荷兰船只以及主要经营与中国贸易的唐船,日本得以用合理的价格输入大量白银,进而支撑起国内的金本位制。而铜作为与中国、荷兰进行白银贸易的重要矿产资源,在这一时期愈加受到朝野上下的重视。1763年,全国性的铜矿产量增加,幕府也下令提高炼铜的质量,在幕藩各领地加大了铜矿的开采力度。到1766年,“大阪长崎铜会所”改组为“铜座”,进一步推动铜在日本国内的流通。(14)参见藤田覚:『日本近世の歴史 4:田沼時代』、東京:吉川弘文館、2012年、第94—97頁。由于日本国内铜矿数量和产量有限,幕府一方面需要找到新的铜矿产地,另一方面还需要寻找代替铜成为对中国贸易的主要输出品。1785年勘定奉行专门设立“普请役”,派遣人员赴东西“虾夷地”和沙俄调查金银铜矿山和物产。时任长崎奉行所的差吏青岛俊藏在《光被录》中,就记载了由于铜矿开采锐减而不得不寻找其他产品作为贸易的替代者,“而今除奥州南部羽州秋田永松予州之外,立川等地亦设铜出之所专渡异国,其余各国郡亦数倍出铜,以达国用之极,若如前所述将铜纷纷渡海,历星霜之久必招致各国郡出铜衰减……而用心尽力用吾邦海产品抑或木材草根漆器绢布之类与之交易,则可使减少铜渡于他国”。(15)青島俊蔵:『光被録』、内田銀蔵:『日本経済史の研究(上巻)』、東京:同文館、1921年、第463頁。到1787年松平定信就任老中,便针对铜矿过度开采和大量输出的窘境,颁布了稳定金银流通并抑制铜输出的“半减商卖令”。

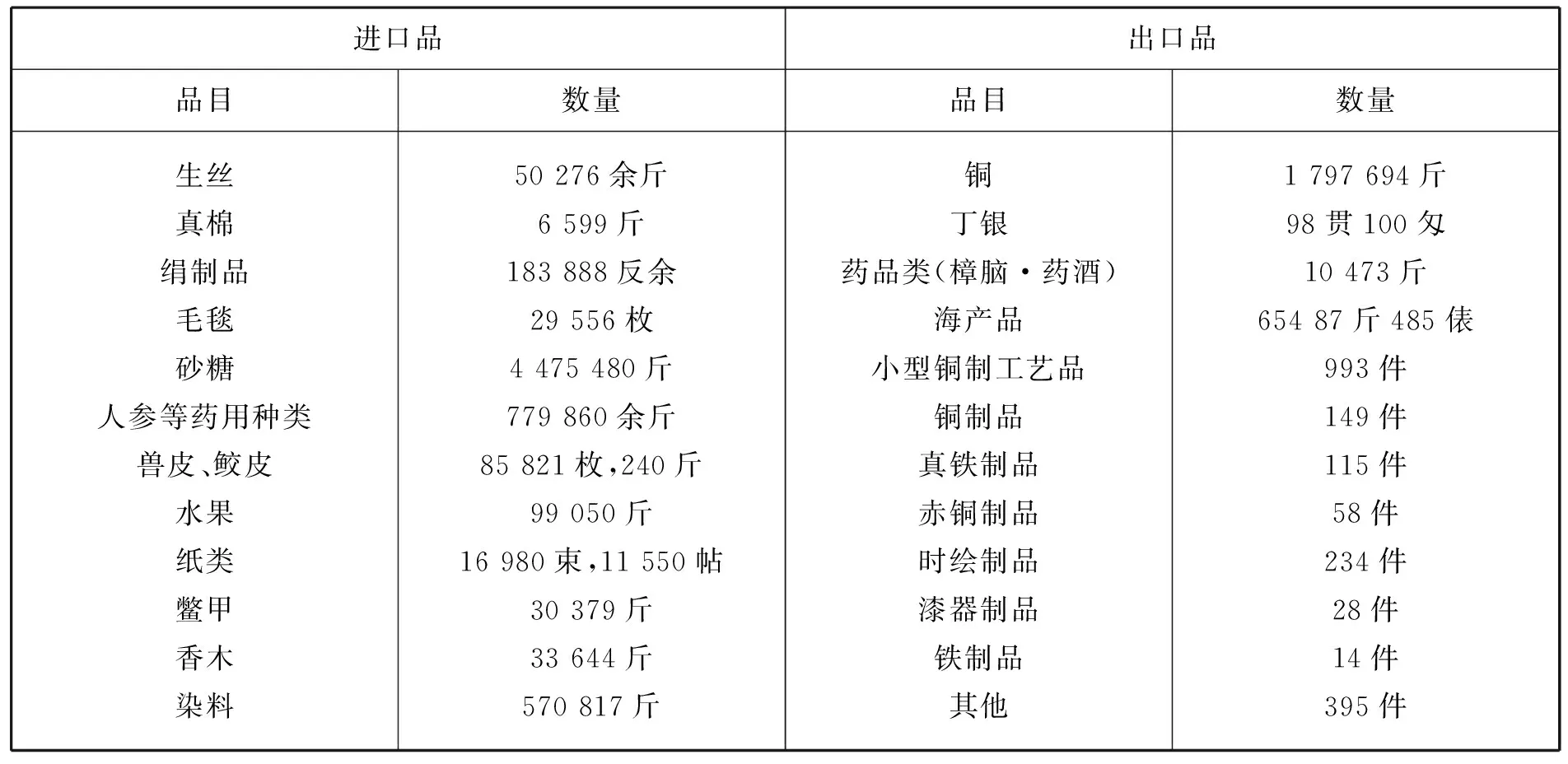

1698—1790年,日本每年输出到荷兰的铜矿平均为1 506吨,而1790年之后输出到荷兰的铜矿每年减少361吨,1790年之后输出到中国的铜矿也每年减少602吨。(16)金属資源開発調査企画グループ:「我が国の銅の需給状況の歴史と変遷:歴史シリーズ」、石油天然ガス·金属鉱物資源機構:『金属資源レポート』、2005年、第437頁。内田银藏指出“需要特别注意的是,宝历之后美舰及开港之前,与其说是金银流出,倒不如说是金银流入的时代,如此舶来的金银缓解了我国国内金银产出十分缺乏的状况……幕府为增加输出货物的生产,专门用意于制造输出给中国的海产物,其输出金额尤其庞大……”(17)内田銀蔵:「徳川時代特に其の中世以後に於ける外国金銀の輸入」、『日本経済史の研究(上巻)』、第480—481頁。如内田所述,铜矿的不足致使日本朝野上下的疆域意识逐渐走向外扩,知识分子开始通过西洋史地图册和书籍中获知的海外情势,臆想去其他地区开采获取新的矿产和物资,这就改变了以往恪守幕藩领地的内收型疆域意识,为近世后期形形色色的开发论打下了基础。海产物也逐渐被幕府视为重要的贸易品以获取金银。从根据《唐蛮货物账》统计的1711年(正德元年)所有向中国进出口货物一览表可以看出,此时进口产品已经集中在生丝、棉花、砂糖、水果等,而出口产品则主要为铜和海产品。

表1 1711年(正德元年)向中国进出口贸易品一览

从表1可知,此时向中国进口的物品多是与民生日用相关的衣食材料,这反映出元禄时代之后武士、町人、农民各阶层对于日常消费品需求的增加。出口物品中,尽管金属货币所占比例依然巨大,但海产品、药材类满足民众日常饮食消费需求的货物也不在少数。而根据大庭修《江户时代中国典籍流播日本之研究》统计,17世纪至明治维新止约180年间,有8 000余种汉籍输入日本,数量非常大,传播速度非常快,对日本文化、思想影响的程度远超前代。(18)大庭修:《江户时代中国典籍流播日本之研究》,戚印平、王勇、王宝平译,杭州:杭州大学出版社,1998年,第53—54页。如此庞大的汉籍购置需求,也反映出精神文化消费品市场的繁荣。以往以贡物形式进行的贸易转化为日常消费品贸易后,也促使幕府朝野上下为了获得贸易利润、物产和知识,依然保留了长崎、松前、对马、琉球四个与世界接轨并主动控制秩序的窗口。(19)木村直樹:「近世の対外関係」、『岩波講座 日本歴史 第11巻 近世2』、東京:岩波書店、2014年、第107—134頁。

另一方面,为了平衡购买输入白银所产生的逆差,除开采铜矿之外还需要毛皮和海产品等其他物资补充。日本国内铜矿产量减少,朝野上下获知当时清朝盛行穿搭毛皮,利润十分可观,致使日本寻找到了能够替代铜矿的毛皮。明清易代之后习惯于关外寒冷生活的清统治者将狩猎传统和毛皮消费亦带入关内,成为辽阔帝国的新象征:“皇帝在初冬时节穿黑貂皮,新年前两个月穿黑狐皮,在冬季的其他月份,皇帝穿镶着海獭皮的龙袍……亲王的穿着也有类似的元素:貂皮、海獭皮和东珠。”(20)谢健:《帝国之裘——清朝的山珍、禁地以及自然边疆》,第26页。清帝国在开疆拓土和统一多民族王朝建立的过程中,也将原本受汉人鄙夷的毛皮,通过奉赏、文学等方式推行至民间,消除了衣冠的华夷之辨,同时也创造出以其为中心的全球化市场。(21)谢健:《帝国之裘——清朝的山珍、禁地以及自然边疆》,第17—37页。与朝鲜、琉球等用小中华意识衡量穿毛皮是夷狄之举不同,(22)在《燕行录》中朝鲜士人时常从衣冠之变的角度对中国穿着貂、獭毛皮表示鄙夷,详见林中基主編:《燕行録》第三十四卷,首尔:東国大学校出版部,1962年,第92頁。虽然近世初期德川幕府看待中国衣冠变革也带有“华夷变态”的眼光,但随着贸易往来的增多,朝野上下已经默认穿毛皮是清人社会生活的常态。1695年所撰《华夷通商考》中,就描述北京地区“居寒冷之国,故用裘者多”。(23)西川如見:『增補華夷通商考』巻一、1695年、写本、巻一、早稲田大学古典籍総合データベース、請求記号:イ13 00581、第10頁a。中俄之间边境争端使恰克图贸易遭致中断后,反而给日本向清输出带来了巨大契机,毛皮成为长崎“俵物”(24)江户锁国时代长崎输出品中海参、干鲍鱼、鱼翅等海产品的总称。因对清贸易输出的海产品用草袋装运,有此专称。在长崎对清贸易中铜是主要输出品,后由于铜不能满足供应,遂以此代替。初由幕府指定承包人组成的“俵物会所”承办,后该所隶属于长崎会所,改名为“依物元役所”,使之官营化。贸易中的重要组成部分。1778年,幕府颁布“煎海鼠干鲍鱶等产物谦收御触书”,规定“于长崎泊来唐船之煎海鼠、干鲍之类,诸国各浦若欲挣收,须以俵物形式于长崎请之……各浦有之诸国,其领内各主献上串海鼠、串贝之类,除去献上之外有残分者可运送至长崎作渡海买卖,可分予万石以下私领及各浦……”(25)『煎海鼠干鲍鱶等稼方の儀御触書』、转引自内田銀蔵:『日本経済史の研究(上巻)』、東京: 同文館、1921年、第464頁。政策发布后就收效明显,1785年长崎专门开设了“俵物”集散地“长崎会所”,全国各地经营特产的町人陆续将海产品和毛皮先运输于此,再由长崎主管贸易的差吏输出海外。(26)关于海产品生产流通的研究,可具体参见荒居英次:『近世海産物貿易史の研究:中国向け輸出貿易と海産物』、東京:吉川弘文館、1975年;山脇悌二郎:『長崎の唐人貿易』、東京:吉川弘文館、1995年。此举措效果显著,仅1785年日本就向中国输出了110张海獭皮毛,到1791年出口的海獭皮毛数量增加到685张。(27)参见高橋周:「近世日本のラッコ皮輸出をめぐる国際競争」、川勝平太編:『アジア太平洋経済圏史:1500—2000』、東京: 藤原書店、2003年。到天明时期,毛皮进一步成为主要输出品。

实际上,海獭并不活动于近世日本固有的疆域范围内,它们主要产于阿依努人聚居的“虾夷”地区。毛皮贸易带来的利润亦促使近世日本的知识分子关注到海獭的经济价值与贸易实态,将其记载于各类文献中。《和汉三才图会》专门列出活动于虾夷以北的海獭品种“猎虎”的毛皮十分珍贵,是长崎输出中国的主要贸易品。其文指出“虾夷岛东北海中有岛名曰猎虎岛,此物多有之,常入水食鱼,或出岛奔走疾如飞,大如野猪,而颈短又似猪颈,岛人剥皮待虾夷人交易,其毛纯黑甚柔软,左右摩之无顺逆,有黑中白毛少交者,为官家之褥,其美无比之者,价最贵重也……其皮送长崎而中华人争求。”(28)寺島良安編:『倭漢三才図会』巻三十八、秋田屋太右衛門刊、1824年、第31頁。而幕藩体制下松前藩并没有完全管辖虾夷,虾夷与千岛群岛的毛皮和海产品需要通过阿依努人的贸易才转手到长崎。为了集中从北方贸易中获得更大的利益,幕府逐渐加强了对“虾夷地”的渗入和控制,而“虾夷地”的毛皮和海产品就成为长崎贸易中的重要物资,也就是说,自18世纪后半叶以来因为毛皮贸易的加强,长崎与原本处于幕府版图之外的“虾夷地”建立了紧密联系。

与此同时,中、俄、美、英、荷等国在太平洋地区对货币、毛皮、海产品等物资和贸易的争夺与博弈,也使日本朝野上下对周边海域、岛屿采取了更为积极的探索和调查策略。地理大发现之后,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、美国、沙俄等西洋列强陆续进入东亚,通过澳门、吕宋、印度的据点经营和传教、航海、通商影响东亚情势,因此德川幕府的贸易的环境相比平清盛和足利义满时代而言更为复杂,西洋势力介入并且直接影响到其内外意识和对外政策。1776—1779年,英国海军士官詹姆斯·库克(James Cook)率舰队在太平洋各地勘测发现了北太平洋的“猎虎”海獭,并在航海日记中强调了其皮毛的贵重和价值,“居住在这宽广海岸上的住民们,一定从事着赚取大量利润的毛皮贸易。如果北方水路未被发现,大英帝国就会因为相隔太远而难以从中获利,而必须要指出的是,我从他们中看到唯一贵重的毛皮就是海獭,以及他们口中所称的川獭”。(29)クック:『クック太平洋探検6 第三回航海(下)』、增田義郎訳 、東京:岩波書店、2005年、第142頁。库克所述“北方水路”就是当时北美跨越连接大西洋和太平洋的航线。库克一行而后在返回广州的路上将川獭毛皮高额售出,他在日记中对此事的记载引起英国政界、商界关注,为英国介入北太平洋的毛皮贸易打下了基础。1784年,库克的航海日记刊印,正逢北美独立战争和第四次英荷结束之际,英国、荷兰及刚刚实现独立并谋求资本主义发展的美国围绕贸易品在太平洋地区展开激烈竞争。由于茶叶贸易利润降低,他们就将贸易商品放到了具有高昂利润的毛皮上。

北美独立战争之后,英国连同加拿大遏制美国在北美地区的毛皮贸易,美国人转而利用西北海岸同中国进行海獭毛皮贸易,获取了高额利润。(30)根据统计,1788—1826年美国船队与中国的贸易利润率达到202%,而1804—1914年美国与中国的毛皮贸易利润率达到了2 200%,详见付成双:《美国革命对北美毛皮贸易的影响》,《贵州社会科学》2014年第1期。18世纪末19世纪初,美国已经形成了北美东海岸-东南亚-广州的东线和北美东海岸-好望角-北美西北海岸-广州的西线两大“毛皮贸易黄金之路”。(31)木村和男:『毛皮交易が創る世界:ハドソン湾からユーラシアへ』、東京:岩波書店、2004年、第121—124頁。美国对华毛皮获益也刺激英、荷两国将毛皮贸易竞争扩展到东亚,荷兰长崎商馆长斯尼特克就告诫长崎方面“英国人会再度航海至日本,他们会派遣数艘船只到堪察加”。(32)吉雄幸作、楢林重兵衛、堀門十郎:「ティツィソグ書翰」、横山伊徳編:『オランダ商館長の見た日本』、東京:吉川弘文館、2005年、第129頁。果然到1787年,英国的船只与俄国毛皮商人在堪察加相会,增加了东亚海域和日本北方贸易的复杂性。18世纪后半叶西伯利亚产毛皮的锐减,又致使沙俄从事毛皮行业者沿堪察加半岛南下至南千岛,并试图向阿留申和阿拉斯加拓殖。随着沙俄对毛皮征税的增加,大量毛皮贩卖者沿着千岛群岛南下,并与同样活动于该地捕获毛皮的阿依努人发生冲突,引发了“得抚岛事件”。(33)「休光明記遺稿」、北海道庁編:『新撰北海道史』第五巻、札幌:北海道庁、1936年、第356頁。这给松前藩与幕府巨大的震撼与压力,也加大了幕府对俄国的警惕程度。1778年叶卡捷琳娜二世派遣安其平航海队赴松前藩进行通商交涉,提出“我们希望你们进行贸易,我们的船随时都可以到来,对此你们可以告诉我们带来什么样的商品”,(34)平川新監修:『ロシア資料にみる18—19世紀の日露関係』第2集、仙台:東北大学東北アジア研究センター、2007年、第115—117頁。而日本方面则以“外夷贸易,除长崎外,国法禁之。尔后勿有来,绝无听从,远遐梯航,徒劳耳”(35)林韑編:『通航一覧』第7、東京:国書刊行会、1912年、第85頁。予以拒绝,尔后引发美、俄在阿拉斯加的毛皮争夺。

18世纪80年代英美俄围绕获得海獭皮毛在北太平洋地区展开激烈竞争,阿依努人和幕府也被卷入毛皮贸易圈,阿依努甚至因毛皮问题爆发了反松前藩的冲突。(36)参见菊池勇夫:『十八世紀末のアイヌ蜂起クナシリ·メナシの戦い』、札幌:サッポロ堂書店、2010年。田沼意次下台后,松平定信采取了收紧贸易和物资流出的宽政改革,青岛俊藏、最上德内所进行的“虾夷地”实地调查也不得不暂且搁置,贸易逐渐服从于宽政之后的海防需要。19世纪之后,松前藩与幕府对毛皮贸易的主导管理还拓展到库页岛南部的“桦太”地区。幕府官吏中村小次郎和高桥次太夫所撰《唐太屿见闻上奉书》中,就记载了1798年和1801年桦太地区两度与清属山丹地区进行毛皮贸易,“唐太夷与山丹夷交易之事,数十年前业已开展……与山丹交易之物乃獭、狐、貉、保犬四品”,(37)「休明光記附録別巻」、北海道庁編:『新撰北海道史』第五巻、札幌:北海道庁、1936年、第835頁。“唐太腹地至山丹交易处,非一两年不得达彼江,去午年三月末武人乘船,沿屿滩段段相送……持保犬之皮、黑毛之上十枚,分两人呈土产…其外亦以獭、狐、貉、犬之皮换取木绵、玉、烟筒、烟叶之类”。(38)「休明光記附録別巻」、北海道庁編:『新撰北海道史』第五巻、第829頁。但是桦太地区在与清贸易中一直负债,为了扭转这种逆差,幕府先是要求“负责人须持印至松前役所,且不得赴山丹之品夷人私自携非必需品之外物品”,(39)松田伝十郎:「北夷談」、高倉新一郎編:『日本庶民生活史料集成』第四巻、東京:三一書房、1969年、第134頁。到1812年幕府直接出台了禁止当地人自由贸易的规定并专门负责小型毛皮买卖,将毛皮的经营和贸易主导权收归自身。与清朝为保证毛皮产量而特意下令禁止外地人进入乌梁海地区以通过自然划清边界不同,(40)谢健:《帝国之裘——清朝的山珍、禁地以及自然边疆》,第167—177页。幕府进一步加大了对阿依努地区和桦太地区的调查、管控,这成为明治时代设立北海道并拓殖北方岛屿的先声。得知沙俄成立俄美公司掠夺该地资源并与阿依努人围绕毛皮税展开争夺发生“得抚岛事件”后,幕府改变原本宽松的“夷人制夷地”自治政策,主动将“虾夷地”列入直辖。(41)参见井上胜生:《开国与幕末变革:江户时代后期》,杨延峰译,上海:文汇出版社,2021年,第16—18页。这实际上已经将平安时代以来置于版图之外的“虾夷地”纳入本国疆域范围之中,与江户后期知识分子“北方开发论”构想达成契合。

维也纳会议之后,荷兰重新获得对爪哇的控制和经营权,英、美、荷、俄在太平洋加剧了角逐,多方竞争之下毛皮和海产品价格骤减。而关税抬升、中国人消费意识变化和成本提高,致使19世纪10年代毛皮利润也接近枯竭。(42)参见郭卫东:《皮毛:清代北美对华贸易的重要货品》,《安徽史学》2015年第6期。以毛皮贸易为中心的新俄美公司经营困难也致使列强在东亚角逐的领域转换到新兴的捕鲸行业。

二、捕鲸产业的竞争与幕末攘夷格局

众所周知,北太平洋暖流与日本寒流交汇的日本沿海是天然的渔场,由大量鱼群组成的“黑潮”中就包括了鲸鱼。(43)奈须敬二在《鯨与黑潮》中就明确分析了鲸鱼与日本沿岸黑潮的密切关系,详见奈須敬二:『鯨と海のものガたリ:地球最大の動物賛歌』、東京:成山堂書店、1993年。日本有记载记录捕鲸活动始于德川时代,而后涌现出《纪州大地捕鲸猎古图》《肥前唐津捕鲸图说》《纪产鲸图》《纪州熊野并诸藩捕鲸图》《柳南增补唐津捕鲸图》《鱼王译史》《鲸史稿》等绘词和著述,捕鲸的地点多集中在纪州、土佐、长州、肥前等藩。(44)大日本水産会編:『捕鯨志』、東京:嵩山房、1896年、第119—130頁。近世捕鲸用途广泛,肉用于食用,鲸须则做成梳子,脂肪提炼的鲸油用于照明,鲸脑用于制成名贵香料龙涎香。(45)大槻準:「鯨魚種族諸説異動表」、『鯨史稿』巻二、江戸後期 [写本]、国立国会図書館蔵、書誌ID:000007284126。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2575476、2020年12月24日。近世中后期日本国内的捕鲸已足具规模,形成雇用渔民集体作业的“鲸组”和渔场,大宗贸易的利润也成为西南强藩藩政改革的动力之一。(46)末田智樹:「近世日本海沿岸の鯨組と漁場と捕獲鯨の関係性に関する研究」、『中部大学2017年度研究成果報告書』、2017年、第4頁。18世纪后半工业革命之后,鲸油也成为蒸汽机的重要燃料之一。为了获取更多能源,英国率先将渔场扩大到南大西洋,并通过东印度公司的运营逐步把捕鲸的范围拓展到大西洋以外的其他海域。1793年,东印度公司颁布《南洋捕鲸奖励法》,为英国赴太平洋捕鲸打开了窗口,自此,北纬25°—40°,东经125°—150°至日本列岛的抹香鲸渔场,成为英国捕鲸船主要活动区域。自18世纪末至19世纪初《奖励法》维系的25年间,英国就前后派遣了24艘捕鲸船渔猎。由于捕鲸船距离英国本土及其当时所控制的殖民地较远,就需要太平洋沿岸的日本港口为其提供停泊、寄宿和补给之地,这进一步打破了幕府历来将荷兰与中国船只控制在长崎出岛的“锁国”局面。

1818年5月,英国船进入浦贺港捕鲸途中遭到会津藩沿岸水军扣押,幕府派出通晓兰学的“天文方”官吏进行交涉才遏止该事件扩大。据浦贺奉行所的差役桥本武右卫门日记记载:“五月十四日早,一艘异国船进入浦贺……报告称发现英国船水夫九人十四日晨停泊于海鹿岛,为速确认虚实,奉行所特下令自此浦贺周边的渔船须得到奉行方面的指示后方可进入港口……会津藩炮台得到浦贺差役的情报之后,在观音崎、平根等地炮台口引起了骚动。军船渐渐集结起来,立起风帆,并准备了大炮,二十艘大小船只各备齐穿羽阵织兵士准备围住异国船,且加强了昼夜的警备。夜里提着灯笼的数量达到了100多盏,篝火从东明神山一直延续到差役所沿岸,从古至今的罕事都无法与之相比……至十七日,奉行和代官大贯次右卫门、天文方的马场左十郎、足立左内等于午后4时到此,十八日,天文方两人,同心、与力各一人,共四人至船中互通言语后归返。其后又大概经过了两三次交涉,虽然到二十一号依然没有送回扣押的船只,但已经将十四日从船上获取的大炮二挺、小铳一挺、七把刀剑和桨楫、帆等返还原主。”(47)「橋本武右衛門書状:文政元年イギリス商船浦賀に渡来」、宮崎成身编:『視聴草』、http://www.hh.em-net.ne.jp/~harry/komo_ikokusen_jiken1.html、2020年12月10日。这说明各藩与幕府对捕鲸予以高度重视,但幕府方面又不想各藩私自与英国船发生武力冲突,因此专门派遣“天文方”和奉行等熟悉兰学、通晓海外情势的官员交涉以制止事态扩大。而同一事件町人所记的记录中,还谈到幕府获知英国与俄国在北太平洋的船只贸易情报,“受奉行之旨,天文方入船与异国人谈话,方知其乃谙厄利亚(英国)商人船,每年赴鲁西亚国鄂霍次克交易,此度乃由天竺孟加拉出帆行至鄂霍茨克途中欲求宿泊”。(48)「イギリス商船に関して町人の書状」、『視聴草』二集之六、http://www.hh.em-net.ne.jp/~harry/komo_ikokusen_jiken1.html、2020年12月11日。幕府已获知异国之间贸易船只来往于日本列岛沿岸成为常态,更令朝野上下紧张的是,英国船只中还载有绘制得十分详细和精确的北太平洋沿岸及日本沿海图,“搜查异国船之时见到其道具,道具与其他各物品一道排列,十分便利。其中有书物数卷,但未见荷兰文字,绘图多数为铜版印刷,因文字若蚯蚓不知其意,其内亦载有豆州大岛及奥州南部领之绘图,除此之外,貌似还载有中国及日本之绘图,虽不识其文字,然为其精密之程度而震撼”。(49)「イギリス商船に関して町人の書状」、『視聴草』二集之六、http://www.hh.em-net.ne.jp/~harry/komo_ikokusen_jiken1.html、2020年12月11日。众所周知,自秀吉侵朝以来,沿海舆地图是东亚各国海防的重要依据,而此次获取如此精密细致的地图,也提高了幕府对英国商船的警惕,成为以后“西保尔德事件”的导火索。

1822年,江户湾浦贺港再度迎来了英国船只萨拉森号,英国舰长大卫·克尔并未像沙俄一样要求通商而是提出了强令幕府提供补给的要求,这有力地冲击了“锁国”体制,使得幕府派出高桥景保等人拒绝了此次英国捕鲸船的诉求。(50)田保橋潔:『增訂近代日本外国関係史』、東京:刀江書院、1944年、第358—359頁。然而,为寻求更多燃料的英国捕鲸船并不罢休,到1824年又触发了震动朝野上下并导致幕府颁布异国船排除令的“大津浜事件”。5月28日,两艘英国捕鲸船进入大津浜海湾,因为船员中有人患坏血病,水手上岸抢夺村民的燃料和食物,水户藩得知后立即捕获了滋事船员。为防止事态扩大,幕府迅速遣人去英方交涉,幕府一方面表明“此次其不仅觊觎我国近海,且不法上陆,犯我国之禁,不得容忍”(51)林韑編:『通航一覽』第6、東京:国書刊行会、1912年、第463頁。的强硬立场,一方面又作出“其船内有病人为获得果实、野菜之类,故上岸讨乞,我等当差送药用之品,促其早早归返离岸”(52)林韑編:『通航一覽』第6、第463頁。的灵活处理。然而到该年8月,又有英国捕鲸船在萨摩为抢夺耕牛与当地居民发生冲突,“上陆乞物,意指耕牛……入民家取牛二三头,持手中铭剑杀牛割肉运至船内,其中一赤服身长者似指挥……以铅子击赤服者胸,随即而毙,其外之人见状皆从船中出逃……将其死骸送至长崎奉行所,并遣最速脚力自萨摩通报江户”,(53)林韑編:『通航一覽』第6、第466—467頁。这引发了朝野上下的对外驱逐潮流。水户藩借此提出更为激进的对外主张以更主动地参与幕政,会泽正志斋撰写《新论》强调“今外夷日寻干戈、事并吞,出并至,以窥人边境,其势犹尾甲、相之临滨松,固非得休息之时,则将安得弛而不张哉,故其所建基业之意可必法,而愚弱之之迹,不可必泥,时变之易见者也”,(54)会沢正志斎:「新論」、大日本思想全集刊行会編:『大日本思想全集』第17巻、東京: 大日本思想全集刊行会、1932年、第425頁。呼吁变法攘夷。萨摩藩亦向幕府表示强烈的驱除异国船姿态,最终幕府颁布了坚决驱除外国船只驶入日本近海的“无二念攘除令”。

攘除令先是强调了捕鲸船多次扰乱沿海的破坏性,“异国船渡航之法,前已数度依之而行,而应对鲁西亚船之仪,则于文化年间改动后渐次通融,然英人之船昨年于长崎行乱暴之举,近年各处皆停泊其小船,乞薪水食粮,以致去年猥琐上陆,巡船为寻米谷、夺野牛,横行追行”;(55)『御触書集成』[107]、国立国会図書館蔵、書誌ID:000007279297、文化四年(丁卯)十二月(1807年12月)、https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2550127?tocOpened=1、2020年12月11日。接着表达了坚决驱除异国船只的决心,“不限英人、南蛮、西洋各禁教国凡来于浦贺之异国船若求停靠,则无论其船员居住与否,皆应一并驱逐攘除。若有上陆之船,当苦心逮捕或勒令其停止……各港浦湾依顺次之仪法,领会土地相应、实用专一之道,不得贻误怠慢……须知晓唐、朝鲜、琉球等船型及人物,亦须辩明阿兰陀船,若万一见损,在查处之后,当无二念坚决驱逐攘除,为防有失,当专用于事,不得犹豫怠慢”。(56)『御触書集成』[107]、国立国会図書館蔵、書誌ID:000007279297、文化四年(丁卯)十二月(1807年12月)、https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2550127?tocOpened=1、2020年12月11日。这也标志着幕府从重视北方防止俄国的塞防政策,逐渐转向太平洋沿岸防止英美的海防政策。

英国通过东印度公司发挥对太平洋贸易的核心作用,无论市场还是贸易对象的重心都放在中国,而它对日本的贸易和海域冲击相对较弱,直接触动日本朝野上下改变海防和攘夷策略的是美国19世纪以来在日本周边海域进行的捕鲸事业。

19世纪上半叶美国也将捕鲸的范围扩大到夏威夷—小笠原诸岛—“虾夷地”(今北海道)的三角形海域。(57)参见小松正之:『よくわかるクジラ論争——捕鯨の未来をひらく』、東京:成山堂書店、2005年、第111—114頁;川澄哲夫:『ライマン·ホームズの航海日誌——ジョン万次郎を救った捕鯨船の記録』、東京:慶應義塾大学出版会、2012年、第15—16頁。至1830年,美国基本完成西进运动,多数欧美移民逐渐越过落基山脉定居美国西海岸,太平洋沿岸新增的人口带来了市场需求。与此同时,美墨战争使其在美洲扩张的步伐受到牵制,而美国当局亦希望以捕鲸为契机,试探将其势力发展至太平洋西岸。19世纪中期已降,美国的捕鲸船自旧金山出发经过夏威夷进入太平洋,历时三至四个月进入日本暖流与千岛寒流交汇的渔场,日本近海的小笠原诸岛就成为其太平洋区域物资、水源补给终点站。(58)参见田中弘之:「文久度の小笠原諸島開拓と捕鯨事業」、『海事史研究』1968年第11号、第136頁。据统计,从新贝德福德出港的捕鲸船19世纪10年代刚满百艘,到19世纪40年代已增加至四百余艘,在短短三十年增加了三倍。(59)R.B.Hegarty:Returns of Whaling Vessels Sailing from American Ports, A Continuation of A.Starbuck’s, Old Dartmouth Whaling Museum, 1956.由此可见,进入19世纪之后,捕鲸成为各国在北太平洋获取经济利益的重要手段,它刺激了英美船只频繁往来于日本列岛附近海域,促使英美进一步重视北太平洋的资源与贸易。而对日本而言,幕藩朝野上下看到了捕鲸获利的可行性,改变了锁国体制下固守的疆域意识,从固守而走向“开拓”。

大槻清准撰写的《鲸史稿》就明确指出捕鲸行业与日本海防的关联性,“所谓海国,无论国内如何善治,当随时知他国如何以备外患……海防之备,当备设新战舰,年月遣人驳之。依地势而备海防,必当设鲸组,无事之时,以渔鲸为业。万一之时,可备水战之用,海防毕竟当言武备,凡用坚固之料制鲸船,则鲸船即便漕行亦可疾速,此用戈戟与铦,亦为军备之船”。(60)大槻準:「鯨部寓兵」、『鯨史稿』巻六、江戸後期 [写本]、国立国会図書館蔵、書誌ID:000007284126、第85頁、https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2575477?tocOpened=1、2020年12月11日。兰学塾学者大槻玄泽则突出了捕鲸业对日本国内经济、财政的巨大影响,“我东方四面环海,此物现于各川之海,极至东北之海,故当传而今处沿海渔业各方,各土专事以渔,增国益赈四民,此为一大举要也”。(61)大槻玄沢:『西洋鯨品訳説:魚王訳史』、大槻玄沢自写本、1786年、立教大学楽亭文庫蔵、国立国会図書館公開、書誌ID:000007299562、第12頁a、b、https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2543117、2020年12月12日。他还强调日本应该参与到与欧美的捕鲸竞争之中,以免资源为欧美所攫取,“欧罗巴洲之人,极北之绝域,涉冰海常往来于冰山冰原,开远航而用此物,我邦四方之沿海,当各兴渔猎之业,以固每州之国益”。(62)大槻玄沢:『西洋鯨品訳説:魚王訳史』、大槻玄沢自写本、1786年、立教大学楽亭文庫蔵、国立国会図書館公開、書誌ID:000007299562、第17頁a、https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2543117、2020年12月12日。有识之士已通过捕鲸意识到日本沿岸资源和经济利益的重要性,这也为幕末时期海防、攘夷维护其主权埋下伏笔。

同时,它也牵动着幕府着手海防与情报调查事业,通过官方资助民间参与的方式,迈出以“回收”小笠原诸岛主权为标志的积极攘夷第一步。到1841年,船头笔之丞等人从荷兰风说书和佩里航海记中已经打探到小笠原诸岛已有欧美定居者,这些人正是西洋赴日本沿海捕鲸和拓殖的主力,他们的活动引起了幕府的警觉。(63)川田維鶴:『漂巽紀略』、http://mungero.net/shiryo/shiryo.html、2020年12月5日。1839年,鸟居耀藏受幕府加强海防为急务之命,开始调查测量江户湾沿岸,他举任了开明派幕阁川路圣谟、江川英龙等人,在原本“伊豆之州哉,南临太平洋,三面环海……诚僻远偏小之州”(64)户羽山瀚編:『江川坦庵全集』別巻1、東京:厳南堂書店、1979年、第3頁。的认识之外,加上了“大岛冲多鲸,亲手捕猎可获宏大之利益,又有鲸油浮于江户之上,若取之则可获灯油”(65)户羽山瀚編:『江川坦庵全集』別巻1、第3頁。的利益之需。基于捕鲸的利益,幕府对伊豆地区和江户湾的定位已经发生关键性转变,将其纳入利益可图必占取范围。

三、贸易变动对日本内外意识与政策的影响

由英、俄、美等西洋势力参与的毛皮、捕鲸贸易活动彻底改变了传统日本的内外意识。虽然织丰政权时代早期传教士和知识分子成为物资、知识环流的主角,但明清易代之后至18世纪“外压”未到来之前,中国、朝鲜、日本、琉球等仍然围绕海禁和华夷秩序展开内部稳定的通商与外交循环。进入德川时代,幕府重新恢复与中国、朝鲜等东亚诸国关系,并通过宽永锁国禁教政策,保障日本领内有序有效的贸易与领土安全。“正德新例”之后,白银为流通媒介的“信牌贸易”构建了日本主导的小型商业圈,与中国为中心的朝贡贸易圈并行。将军作为最高的实力领袖,对内通过参觐交代等方式控制各藩,对外则通过长崎、对马、松前、萨摩四个“窗口”以通信和通商的关系,维系其与东亚内部各国的贸易与外交。(66)参见荒野泰典:『近世の国際関係と「鎖国·開国」言説』、『お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター研究年報』2015年第11期、第7—9頁。在这长达一个世纪的局面中,东亚内部贸易物资主要是金、银、铜等贵金属货币和药草、砂糖、人参、生丝、海产品等各地的特产。(67)荒野泰典:「近世中期の長崎贸易体制と拔荷」,『史苑』70巻第1号、2009年、第97頁。東京:東京大学出版会、1988年。随着元禄时代商品经济和庶民文化的兴起、贵金属开采的下降以及初步全球化消费时代的到来,砂糖、毛皮、茶叶等民间消费品开始取代金银铜成为贸易的新主角。拉铁摩尔在分析中国的边疆时,将农业圈—畜牧业圈—毛皮、野生草药圈作为清代自然边疆由内到外发展的三大圈。(68)拉铁摩尔:《中国的亚洲内陆边疆》,唐晓峰译,南京:江苏人民出版社,2010年,第73—74页。而日本的传统“边疆境界”意识仅由农业—渔业构成,尚未拓展到毛皮和鲸活动的区域内。但西洋列强在北太平洋区域频繁进行毛皮贸易与捕鲸活动,不仅突破了原本以中国和日本为中心的朝贡和信牌贸易体系,西洋列强对领土、资源和贸易主导权的觊觎也刺激了幕府朝野上下重新审视幕藩体制下的内收型的领土和疆域。

毛皮贸易首先影响到近世日本将包括“虾夷地”在内的北方地区纳入自身版图。阿依努的贸易原本由松前藩经营,但在毛皮贸易频繁之后,幕府逐渐将“虾夷地”纳入直接掌控的范围,并主导其贸易。近世初期,德川幕府委托松前藩独占与阿依努的贸易,而松前藩是通过和人所居住的固定地区与“虾夷地”进行粮食与特产互市。(69)参见菊池勇夫:「松前藩の上乗·目付について:一七·一八世紀におけるアイヌ交易」、宮城学院女子大学編:『キリスト教文化研究所研究年報 : 民族と宗教』52号、2019年、第7頁。其毛皮贸易是在恰克图贸易中断之后逐渐成为主导的。在1714年造访松前的幕府巡见使所撰《松前虾夷记》记载中,交易物品“为土产,乃熊皮、干鲑、鱼油等之品类……逗留二三日罢,归时志摩守方遣送米、食物之类”,(70)「松前蝦夷記」、松前町史編集室編:『松前町史』史料編第一巻、松前町 (北海道):松前町史編集室、1974年、第388—389頁。而到1784年的《松前并虾夷地上奏书》中,物产方面就明显多了各种毛皮,“产物之类,除鲱、鲑相续之外,箱馆海边亦多海苔,外取干鲍、煎海鼠、鳟、鹿皮、熊皮、鱼油等,轻物亦有锦类、青玉、鹫羽、猎虎、熊胆等”。(71)北海道庁編:『新撰北海道史』第七巻,札幌:北海道庁、1937年、第300頁。18世纪后半叶,松前藩直接派遣商人到“虾夷地”同当地猎户和渔民进行贸易,贸易的对象大部分为鲍鱼、海带、熊皮、狐狸皮、海獭皮等。(72)小林真人:「場所請負制下の余市アイヌの生活と社会——文政から幕末期を中心に」、北海道開拓記念館編:『北海道開拓記念館研究報告』、1993年、第23頁。到18世纪末,欧美列强因为毛皮利益驱动商船频繁往来于日本沿岸,致使海防的压力骤然增加。1791年,在北美努卡特湾与当局陷入贸易僵局的英国商船亚尔古号从澳门出发到北太平洋寻求新的毛皮销路,船长詹姆斯·卡勒特获知恰克图中俄互市已经占据了毛皮贸易的阵地,他又从库克的航海日记中得知千岛群岛、日本地区也存在质量优良的海獭毛皮,于是意图北上与朝鲜和日本进行毛皮贸易。(73)参见Captain James Colnett and F.W.Howay, “The Journal of Captain James Colnett aboard the Argonaut from April 26,1789 to Nov 3.1791 d,” The American Historical Review, Vol.47, 1942, p.300.亚尔古号经由东海北上到达小仓藩,而小仓藩则向幕府方面通报此次来的异国船为“暹罗漂流船”。幕府接到情报之后,松平定信的近臣水野为长按照保障唐船的“薪水给予”方式下令“领内借以商船”和“领内酒屋借以米”,(74)水野為長:「よしの冊子」第17、森銑三等編:『随筆百花苑』第9巻、東京:中央公論社、1981年、第342頁。但此时也有传闻说小仓藩上报的漂流船实际上是沙俄的舰船。

虽然1795年和1804年沙俄两度要求开国都遭到了幕府的拒绝,但其南下行径已引起日本当局的高度警惕,刺激了官方与民间将“虾夷地”纳入领内的意愿。而事实上北方的探究工作,已由前野良泽、桂川国瑞和漂流至沙俄的大黑屋光太夫打下了较为坚实的基础,这使得幕府委托最上徳内、近藤重藏等人的情报搜集工作得以更好地开展。1804年,沙俄由列扎诺夫带船队再次进入长崎要求通商,而此次幕府的再次拒绝,招致俄方采取了小规模的军事入侵行动,列扎诺夫还以非常强硬的态度向日本提出了六条声明,其中一条为:“要求日本政府不得越过松前岛北端扩张领土,因北方全部的陆地与海洋皆为我陛下领有之地”,(75)平川新監修:『ロシア史料にみる18—19世紀の日露関係』第1集、仙台:東北大学東北アジア研究センター、2007年、第105頁。这进一步加深了幕府对沙俄的警惕,也加快了幕府控制“虾夷地”的步伐。自江户时代中后期起,有关沙俄和“虾夷地”的著述有数十种之多。(76)如前野良泽的《鲁西亚本纪》、工藤平助的《赤虾风说考》、志筑忠雄的《鲁西亚来历》、山村昌永的《鲁西亚国志世纪》《鲁西亚国志》、古贺侗庵的《俄罗斯纪纪闻》等。

在此背景下,林子平深刻认识到日本所面临的“危急形势”,在收集本国、西洋等资料的基础上著成了《三国通览图说》与《海国兵谈》两书,呼吁幕府积极应对北部危局,在《三国通览图说》中其写道:“故今小子有意将以本邦为中心之朝鲜、琉球、虾夷及小笠原诸岛等地以图明示之。而此三国之壤虽接于本邦实乃邻境之国尔。”(77)林子平:「三国通覧図説」、寺沢一等編:『北方未公開古文書集成』第3巻、東京:叢文社、1978年、第57頁。虽然这表明此时林子平所展现的仍是“日本型华夷秩序”下的世界观,但又强调“应觉日本与虾夷实乃唇齿之国”,(78)林子平:「三国通覧図説」、寺沢一等編:『北方未公開古文書集成』第3巻、第74頁。虾夷资源丰富,“若今我之不取,则后世必为莫斯科所取”,(79)林子平:「三国通覧図説」、寺沢一等編:『北方未公開古文書集成』第3巻、第74頁。认为幕府应积极进取“虾夷地”。在《海国兵谈》中林子平又提出,“此事若甚之不审,细而思之,则江户日本桥至中国、荷兰水路必成一通,无界矣”,(80)林子平:『海国兵談』、東京:図南社、1916年、第2頁。主张幕府应加强海防,以御外患。在林子平的北地设想中,“虾夷”既是日本防御中的重要环节,又是自强图存的资源附属。虽然他并没有对幕府的统治质疑,但是公开议论并散播外国的威胁是当时的老中松平定信所不能容忍的,此外,他所希冀的中央一体化的国防政策背后的国家意识与幕府现有的体制完全不相适应,也就是说,他的建言实际上已经指向了幕藩体制的根基。但随着西方列强的逼近与海防的迫切,日本的有识之士在吸收林子平的思想主张基础上,发展出了更为完善且对后世影响深远的疆域观念。(81)参见瞿亮、刘豫杰:《攘夷思想与明治维新前后日本的国家意识》,《世界历史》2019年第4期。

另一方面,幕府虽然对林子平采取了处罚措施,却并未放弃对北地开发的经营。继林子平后,在幕府的支持和许可之下,许多学者开始针对北地进行或文本或实地考察的研究,如松宫观山的《虾夷笔谈记》、最上左内的《虾夷视察报告》等。在疆域认识上有实质性突破的是经世学家本多利明。本多并没有单纯地将俄罗斯作为“敌人”,反而以俄罗斯为榜样,他试图告诉其读者,俄罗斯的富强关键在于拥有一位具有“大德”的女帝,“以干戈服人为第二,只广布德性而得之国乃真属国,因用干戈则不至于内心故。此等皆女帝叶卡捷琳娜之大德,故烟硝、英才皆达于国家之要用”,(82)塚谷晃弘、蔵並省自:『日本思想大系44:本多利明·海保青陵』、東京:岩波書店、1970年、第71頁。强调通过对外发动战争而获得国益的重要性。本多利明还主张日本完全有可能通过学习英国的治国之法,以堪察加及周边虾夷诸岛为基础建设一个“大良国”,如此“东洋有大日本岛、西洋有英吉利岛,成为天下大世界中两个大富国”。(83)塚谷晃弘、蔵並省自:『日本思想大系44:本多利明·海保青陵』、第138—141頁。本多在叙述中详细列举出英国的43处殖民地以证明其强盛,并推崇英国内外通商的制度。“彼国之风俗,与他国人交,虽言语不通,礼让甚厚”,“邻国之交睦,王侯互通使节”“互通有无,断无财货百物亏缺之事”。(84)塚谷晃弘、蔵並省自:『日本思想大系44:本多利明·海保青陵』、第98—99頁。他进而提出了积极开发“虾夷地”的主张。他在《经世秘策》中明确称“虾夷”“本为日本属国”,(85)塚谷晃弘、蔵並省自:『日本思想大系44:本多利明·海保青陵』、第161頁。认为日本开发虾夷“乃建国一千五百余岁以来,始收鲁西亚极力经营之果,归原主之举也”。(86)塚谷晃弘、蔵並省自:『日本思想大系44:本多利明·海保青陵』、第143頁。他认为日本对虾夷进行开发,只是把本属于自己的领地从沙俄手中回收而已。由此可以看出,相较于林子平的“邻境之国”,本多利明将虾夷视为本国名下之地,只是因为“方今日本尚无开业之制,故而难晓诸岛政事。政事不通则不知国君之恩泽,是其不知国君之恩,而从鲁西亚之事更速矣”,(87)塚谷晃弘、蔵並省自:『日本思想大系44:本多利明·海保青陵』、第50—51頁。所以才被沙俄觊觎。本多利明则在《经世秘策》中将开发虾夷视为“开业”,并将它列为日本“四大急务”(88)本多利明在《经世秘策》中提出,当今日本面临“四大急务”,一曰军火之利、二曰金银增储、三曰船舶通商、四曰属国开业。塚谷晃弘、蔵並省自:《日本思想大系44:本多利明·海保青陵》、第14頁。之一,他认为 “开业谓之遣船舶赴其岛极北之地,测土地之幅员,计自然之地产,合土人之数。而开业之法,大概知其何类之国后,顺而行开业之举。若其岛土人尚居深穴,则授以家宅建造之法,或为其君长兴土木之事,或补其器物之缺,万事万端,皆随土人所欲。”(89)塚谷晃弘、蔵並省自:『日本思想大系44:本多利明·海保青陵』、第44頁。认为应该先对“虾夷”的土地、资源等进行详细勘测后,再推行开发政策,并认为推行开拓政策应以安抚“虾夷人”为主,主张采用较为柔和的政策。他进一步指出日本现行的对“虾夷”政策存在弊端,“如欲建开业之制,是应同开渡海之道,而如今渡海、运送、交易诸行皆为商贾之家业,难使属岛之人为化内之民,若任其以夷狄之道行之,则鲁西亚必先乘良时,竭诚虾夷诸岛开业之事,此为得时而行之举矣”。(90)塚谷晃弘、蔵並省自:『日本思想大系44:本多利明·海保青陵』、第50—51頁。认为日本应重视船舶通商,不应将其只视为商人私人谋利的工具,而应该把其作为整个国家发展的重要一环。

开发“虾夷地”思潮在近世日本的盛行可以从内外两个角度分析。本多利明所处的时代,幕藩体制的僵化带来的社会资源的短缺与分配不均,使经世学说一度成为主流,增长国家财富成为学者们关注的焦点,此时日本的学者已经意识到自身资源短缺的问题,而将视线落在了之前未被幕府纳入直接统治的“虾夷地”,外部威胁成为“虾夷地”开发被学者及政府提上议程的导火索。事实上,林子平、本多利明、佐藤信渊等人的书籍记载中,与实际情况不符之处不在少数,但这也反映了当时日本的有识之士为了呼吁幕府积极应对外来威胁的迫切之心。

后来的捕鲸活动与围绕其贸易展开的争夺,刺激了日本朝野上下转变海防与攘夷观念,也使得岛屿、海域在内的主权观念趋于成熟。1825年,幕府为了转换策略为捕鲸船只提供水、食物和燃料反而助长了美国迫使其开国。美国迫令幕府到1854年签订并执行《神奈川条约》时,就明确要求箱馆为美国捕鲸船提供靠岸和寄宿的各种条件。1855年,美国斯威夫特号捕鲸船驻扎箱馆,《箱馆奉行日记》记载斯威夫特号宿泊目的是“申乞所乏之薪、水”,并要求日方“出付所差之金银”,而为船员提供休养地之际还引发了令长崎奉行困恼的摩擦冲突,“昨日上陆之船员内有酩酊醉汉,与幼年童仆相互打闹嬉戏,当留意双方以免误会致使不便之事发生”,奉行方提出限制醉汉出行,但美方船员则继续与日本平民接触和交流,“亚人之内亦有游步于市中者,并于弁天町遣好右卫门小儿江银钱一枚”。可见,《异国船只驱逐令》颁布之后,幕府严格限制普通民众与西洋船只、船员接触,但美国捕鲸船不仅宿泊于箱馆还打破了幕府禁令。1861—1865年,美国捕鲸船行驶至北太平洋的费用,近36%的经费由寄宿当地承担,而且当地还须提供便利的水源、燃料和食品,负担船体设备在行驶过程中损坏的维修费用,(96)大崎晃:「19世紀アメリカ捕鯨航海誌——ニューイングランドにおける捕鯨マニュファクチュアの考察」、『地学雑誌』2005年第4期、第569頁。这些都无疑给幕府方面带来了巨大压力,致使朝野上下将捕鲸与攘夷关联在一起。而捕鲸危机则引发了幕府围绕小笠原诸岛的捕鲸问题展开了维护其利益的各项调查和主张其管领之内的海防及外交活动,为明治时代正式将小笠原主权纳入主权范围提供了口实。

1841年中浜万次郎捕鱼遇险,被美国捕鲸船约翰·霍伊特菲尔德号救助后,随美国船只航海周游,有了较多的对美认知。(97)後藤乾一:「ジョン万次郎·平野廉蔵と小笠原諸島——幕末維新期の洋式捕鯨をめぐる一考察」、『アジア太平洋討究』2017年第29期。1853年“黑船来航”之际,在江户主导海防和炮术事业的江川英龙主动起用万次郎作为对美交涉顾问兼翻译,万次郎向江川强调捕鲸对美国航海起到的关键作用,“在留期间乘彼国捕鲸船,屡度南北太平洋、大西洋、大南海,勿论天度测量抑或遣帆方法,大船皆备,故彼国可渡洋远航”,(98)户羽山瀚編:『江川坦痷全集』別巻1、第203頁。这为幕府组建可远洋的海舰提供了参考。

然而,攘夷派主张对美国采取强硬姿态,攘夷人士建议幕府一些高层对万次郎提高警惕。特别是培里再次访问时,幕府需要选拔合适的口译人员,进一步引发了攘夷派和开国派的对峙。此时,江川英龙受命主持阻止美国舰队的谈判,他力荐万次郎作为谈判翻译。然而,这引起了水户藩“尊王攘夷”主张的倡导首领德川齐昭和其他攘夷派人士的强烈反对,他们最终在与培里的第二次谈判中推迟了对万次郎的任命。到1854年正月二十三日,担任“海防挂”的江川建议任用万次郎,而此时受到攘夷派左右的老中阿部正弘则认为万次郎由江川负责“反间”。这一事件表明,即使是对江川龙英等开国派有很高评价的阿部正弘也不得不在对美交涉等核心问题上向根深蒂固的攘夷势力让步。(99)後藤乾一:「ジョン万次郎·平野廉蔵と小笠原諸島——幕末維新期の洋式捕鯨をめぐる一考察」、『アジア太平洋討究』2017年第29期。

此时,围绕如何应对英美捕鲸船只,幕府、强藩和志士从各自立场和利益出发提出了新的内外政策,形成了异于幕藩体制的新国家构想。在英美的压力下幕府改变一贯奉行的“锁国”政策,虽然安政年间由于力主积极海防的阿部正弘和德川齐昭等强硬攘夷派反对,江川英龙无法将万次郎纳入幕府核心决策层。到了1860年幕府为进一步了解海外情势,派遣咸临丸赴美考察时,最终任用其为对美交涉的翻译,且培养了箕作麟祥、大鸟圭介、榎本武扬、新岛襄等各项维新事业的领导者,开启了捕鲸航海者推动“开眼望世界”的进程。在万次郎的门生中亦有尾随其后强调捕鲸重要性的平野廉藏。在幕府扶持与资助之下,平野廉藏从荷兰购置船只改进成“壹帆丸”为捕鲸所用,到1863年他组织起包括万次郎在内的团队在小笠原诸岛上立了“大日本属岛”的札牌,(100)坂田諸遠編纂:『小笠原島紀事』首巻、国立国会図書館蔵、書誌ID:000001231735、第44頁。并频繁在近海处捕鲸,撰写《豆屿日记》记录勘察其他海外船只的情报,这实际上帮助了幕府当局将小笠原诸岛的经营权掌控在手。(101)後藤乾一:「ジョン万次郎·平野廉蔵と小笠原諸島——幕末維新期の洋式捕鯨をめぐる一考察」、『アジア太平洋討究』2017年第29期。而如水户、萨摩一般的强藩在遇到英美捕鲸船只上岸时,主张幕府主动发起强烈抵抗,呼吁通过“尊王攘夷”建立有力的中央力量,实则是隐晦地表达出对于幕府压制藩政的不满并希冀能改革出诸侯与幕府保持适当距离的政治格局,借着改革和海防的旗号,一内一外重塑德川政治体制。(102)瞿亮、刘豫杰:《攘夷思想与明治维新前后日本的国家意识》,《世界历史》2019年第4期。而以下级武士为主流的攘夷志士,虽然反对幕府私自与西洋列强签订条约,但并未否定开国,吉田松阴在《讲孟余话》中指出,幕府需要打破“锁国”的状态,通过通商、通航拓展见识并扩大日本在全世界的活动范围,进而达到富强以对抗欧美,这种倡导全民放弃内部争斗而致力于文教和技术的思想,为而后福泽谕吉《文明论概略》中以追逐西洋文明的观点所呼应:“吾邦海禁至严,天下之人除六十六国以外,寸板不得下海,故其所睹止于六十六国,可谓狭窄也……今欧罗巴、米利干之夷辈,欲梯航万国而合一,是其并非智能过人,唯其大舰巨舶以比邻万国之故也,其居以达广大之效,今六十六国之人,若梯航万国,亦何忧其狭窄也,欧罗巴、米利干亦何足云。”(103)吉田松陰:「講孟余話」、山口県教育会編:『吉田松陰全集』第2巻、東京:岩波書店、1934年、第441頁。

可见,尽管幕府、强藩、志士的内外策略主张和方式不尽相同,但通过对内改革、对外开拓的措施来积极应对因捕鲸而带来的领土、资源危机上,各阶层有着一致的方向,这也为明治之后日本朝野上下通过消解民权、谋求国权应对西洋殖民危机打下基础。

结 语

近世中期以降日本社会的发展与日本和东亚世界的贸易密切相关。该贸易流通自18世纪以中国为中心,以白银为支付手段,主要围绕奢侈品展开。到19世纪后,它逐渐转变为以中国市场为核心的毛皮交易,而到19世纪中叶,由于毛皮行业的衰颓和捕鲸行业的兴起,各方在日本沿海的贸易活动促使其逐渐形成了北太平洋地区的贸易另一个重心。

英国东印度公司主导的棉花、咖啡、毛皮、砂糖贸易等促进了大西洋-印度洋-太平洋的贸易全球化同时,也将中国纳入其资源、贸易和市场的焦点。因为中国自给自足的经济,始终难以改变英国处于贸易逆差的地位,遂促使其通过鸦片贸易改变状况。而后欧洲列强又借鸦片打开市场、倾销商品,致使以中国为核心的东亚地区逐渐沦为西方的商品倾销地和消费市场。与此同时,完成西进运动之后的美国认知到毛皮和捕鲸获利巨大后,派遣大量商船和舰队往返于日本沿海,欲建立以日本为核心的北太平洋-东亚贸易体系。它致使幕府原本将商船控制在信牌贸易和“锁国”体系之下的秩序趋于失效,也造成了各藩及知识分子对外意识的急剧转变。由于日本对毛皮和捕鲸贸易均有较为警惕的海防和情报搜集处理能力,实际上已经促使“黑船来航”前后幕府及各藩围绕海防与攘夷而开展激烈论争,也推动了朝野上下打破幕藩体制探寻新攘夷策略,最终通过倒幕维新中断了美国欲构建的以日本为起点的东亚贸易体系。

而近世后期西欧列强与沙俄在东亚进行殖民与贸易并举的各类活动,也使得日本朝野上下危机意识增强,原本华夷思想所构建的疆域意识受到冲击,致使许多经世学家从经营利益出发,结合近世之前业已存在的“八纮一宇”思想,衍生出拓殖的观念。在鸦片战争和黑船来航事件前后,“海防论”“拓殖说”等观念蔓延,日本的疆域观由消极守内转化为积极防御,蜕变为向北拓殖、向南扩张的意识,这使得日本士民逐渐从传统的天下观、华夷中心观走出,对本国疆土范围的认识逐步具体化、明确化。