LPR改革与贷款利率市场化:理论与实践

2023-01-15李雅丽

李雅丽,李 晶

(郑州航空工业管理学院,河南 郑州 450015)

1 引 言

我国商业银行贷款利率市场化改革始于20世纪90年代。中国人民银行在“放得开、形得成、调得了”的原则下,不断扩大商业银行贷款利率浮动权,并于2013年7月全面放开贷款利率管制,同年10月推出最优贷款利率(Loan Prime Rate,LPR)集中报价和发布机制。然而在随后的运行中发现,LPR机制并未提升贷款定价的市场化程度,商业银行仍主要参考贷款基准利率而不是LPR,客户风险溢价部分区别不大,且贷款利率与业已市场化的货币市场利率联动效应不明显,央行宽松的货币政策无法有效降低企业融资成本。为此,央行于2019 年8月进一步改革LPR形成机制,不仅从报价原则、形成方式、期限品种、报价银行、报价频率等方面进行完善,而且要求自2019年第三季度起,将LPR 运用情况纳入宏观审慎评估体系MPA。2020年3月,央行再次指导商业银行将LPR引入内部资金转移定价体系FTP中。LPR改革两年多来,金融机构和金融市场运行平稳,说明贷款利率已经实现“放得开”,但是否实现了“形得成、调得了”还需要进一步研究,这两方面存在的障碍正是“当前深化利率市场化改革的一个重要矛盾”(易纲,2021)[1]。因此,分析我国LPR改革对货币政策传导机制和效率的影响,评估现阶段贷款利率市场化现状及存在的问题,并提出可行性建议,具有一定的理论和现实意义。

2020年9月央行发布《有序推进贷款市场报价利率改革》专题报告,认为LPR 改革在改善货币政策传导效率、促进利率市场化等方面取得了重要成效。相关理论和实证研究也表明,LPR对银行贷款利率的影响在加强,利率传导效率得以提高(王雷等,2020;徐宁等,2020;汤奎,2020;陈名银,2021)[2-5]。但也有学者指出,此次LPR改革本质上并未打破利率双轨制,利率传导机制存在错配(周凯等,2021)[6]。而且由于LPR传导机制跨越了银行负债成本这一中间环节,降低了货币政策传导效率(张成祥,2021)[7]。实证研究显示,LPR改革未能缓解中小法人银行存款利率上行压力(邹庆华,陈民银,2021)[8]。对于贷款定价问题,已有研究显示,大部分商业银行尚未实现定价机制的实质性转型(梁少峰,2019;曾刚等,2019)[9-10],尤其是地方中小银行(高波,2020;章璇,2021;顾建忠,2021)[11-13]。总之,近两年来LPR改革成效相关研究成果较为丰富,且主要集中在“调得了”问题上,但研究结论存在一定的分歧。毕竟央行此次是创新性地以中期政策利率MLF为贷款报价利率之锚,并采用FTP挂钩LPR等方式方法,这与主流利率传导机制有很大不同,因此有必要进一步从理论上梳理LPR改革对货币政策传导机制的影响。另一方面,现有文献在“行得成”上缺乏细致的分类实证研究,我国大型银行和地方性中小银行在风险管理技术和贷款定价能力上差距明显,不能笼统地不加区分地进行考察。基于此,本文尝试把“形得成、调得了”放在一个框架中从理论和实践两方面进行研究。研究的边际贡献主要有两个方面,一是明确指出,LPR改革通过增强商业银行外部的竞争性提升了货币政策对贷款价格的传导效率,但未能打通银行内部资金定价机制对存款价格的传导;二是运用KMV和RORAC模型,检验大型商业银行样本贷款定价的精准性,结果表明大型银行已具备较强的定价能力。

2 LPR改革与贷款利率市场化的理论分析

2.1 政策利率MLF到LPR之间的传导机制

2019年8月央行在LPR改革中,明确要求以“MLF+基点”的形式报价并形成LPR,所谓MLF是指央行2014年创设的新型货币政策工具中期借贷便利(Medium-term Lending Facility)利率,该利率由招标方式形成。以中期政策利率为贷款报价基准是央行的创新,它不仅与美国的LPR挂钩联邦基金目标利率这种短期政策利率不同,也与日本以市场化的利率作为短期LPR基准不同。理论上央行MLF操作可以从三个方面影响LPR,一是资金效应,即央行直接向有需求的报价行提供中期流动性资金,从而影响其准备金数量和贷款报价利率;二是预期效应,即央行MLF利率会对市场主体预期产生影响,间接引导和调节贷款利率,即便央行没有进行MLF操作,或者MLF余额和中标利率没有发生变化,亦是向市场传导信号,报价行会基于此调整预期并给出相应的贷款报价利率;三是信号效应,即LPR报价方式的改革及纳入MPA考核的要求,向市场显示了央行强力推动贷款利率市场化的信号,倒逼商业银行关注金融市场利率的变动,进而实现LPR的市场化。

考察两年来央行MLF的操作会发现,通过资金效应直接影响LPR的效果有限。目前MLF在商业银行的资金来源中占比非常低,如2021年底MLF余额为4.55万亿,只占商业银行总负债的1.4%。更为重要的是,中小银行并不能从央行获得MLF,其负债来源主要是存款和同业资金,因此MLF的变动对其准备金影响不大。但是,LPR报价方式改革具有强烈的预期效应和信号效应。一是报价行数目显著增加,由之前的10家增加到18家,增幅高达80%;二是报价银行类型更为多样化,由之前单一的全国性银行扩展为包括城市商业银行、农村商业银行、外资银行和民营银行在内的全部银行类金融机构;三是每家报价行每月根据自身客户实际情况,公开报出最优惠利率,这种相当透明的LPR形成机制打破了之前10家全国性报价行可能存在的协商定价。以上报价机制再加上MPA考核规定,使得报价利率能够紧随MFL的变动而变动。

2.2 LPR到贷款利率的传导

央行于2013年初推出LPR时,曾希冀商业银行以该利率为基准,自主决定客户的贷款价格,但随后的实践证明,商业银行主动推进贷款利率市场化的动力不足。在存贷利差较大且稳定的官定基准利率体系下,商业银行内部负责存贷款业务的资产负债管理部门,是其业务中心和利润中心①,拥有较大的话语权;而负责短期资金并在市场运作的金融市场部门,虽然市场化程度较高,但资金规模和收入无法与存贷款相比,因此对信贷业务价格影响很小。从整个信贷市场来看,虽然我国有四千多家银行,但以国有控股银行为代表的几家全国性大银行一直居于主导地位。2021年末我国银行业机构总资产高达345万亿元,而工、农、中、建、交5家银行资产占比达40%左右。央行调查发现,几家大银行为了获取垄断利润,长期存在协同定价现象,即便是其最优质的信贷客户,也只能以0.9倍的贷款基准利率获取贷款。因此我国货币政策利率和货币市场利率不足以通过影响银行负债利率进而影响贷款利率。

LPR改革使报价行处于一个透明的竞争环境中,这不仅打破了大银行之间垄断协议价格联盟,也提升了优质信贷客户的议价能力,贷款利率也随之下降。当银行之间竞争加剧导致存贷利差压缩时,原有的以利差为主的盈利模式与业务结构都会发生转变。如近年我国市场化程度较高的商业银行,其净利息收入占比逐渐下降,2021年各上市银行中报显示,交通银行和招商银行利息净收入占营业收入比例分别为58.61%、58.87%,中国银行、兴业银行、浦发银行等占比也都不足70%。利差占比的下降进一步迫使银行改善内部贷款定价管理框架,包括调整定价策略、提升定价精准度等。当商业银行通过细分客户群体,并运用相关模型对客户信用风险进行识别和精准计量,针对不同的贷款逐笔定价后,最终基于LPR发放非最优客户贷款利率时,LPR到贷款价格的市场化传导过程也就得以完成。

2.3 LPR到FTP和存款利率的传导

商业银行为了提高管理效率和贯彻央行政策,通常采用FTP(Funds Transfer Pricing)机制管理内部资金。在这种机制下,资金中心(司库)按照一定规则构造FTP曲线,以此核算每笔业务内部资金成本或收益。例如,贷款部门在决定贷款价格时,FTP 曲线上相应期限的价格是其资金成本加上内部目标收益或称贷款利差,得到贷款实际价格。同样,负债业务的收益为FTP价格减去其负债成本,即负债利差=负债价格-FTP。于是FTP机制实现了货币政策利率、银行存款利率和贷款利率之间的联动,货币政策在商业银行内得以传导,即政策利率→存款利率→FTP →贷款利率。

然而,科学、完备、成熟的FTP管理体系并未在我国所有商业银行内部建立。2020年3月,在央行的指导下,我国市场利率定价自律机制发布了《关于将贷款市场报价利率纳入金融机构内部资金转移定价体系的实施指引》,并将该项纳入金融机构合格审慎评估有关指标。将LPR内嵌到FTP 曲线构建之中,可以快速、直接地反映市场利率变动对银行内部资金转移价格的影响。因为FTP 可以表达为“LPR+期限溢价+风险溢价-贷款利差”,前三项为贷款实际利率。一方面这有助于打通“LPR→FTP →贷款利率”的传导,提升商业银行贷款定价的精细化程度;另一方面,根据贷款创造存款理论,贷款利率的变化会通过影响FTP进而影响存款利率,实现“LPR →贷款利率→FTP →存款利率”的传导,从而推动我国存款利率市场化进程。如在LPR和贷款利率均下降时,FTP 挂钩LPR也会随之下降,而FTP又等于吸收存款实际利率+运营成本+存款利差,假设运营成本和存款利差不变,则存款利率随FTP下降而下降。

以上分析从理论层面证明,LPR改革不仅能实现政策利率到存贷款利率的传导,也给商业银行提升其贷款精准定价能力带来了压力和动力,使“行得成,调得了”的利率市场化原则得以实现。下面从实践层面对此进行检验。

3 LPR改革与贷款利率市场化的实践分析

3.1 LPR已成为贷款市场化定价基准,且与政策利率MLF变动高度一致

LPR改革前,央行贷款基准利率自2015年10月调整到4.35%后就再未有变动。LPR改革后,金融机构新增贷款自2020年1月1日起基本以LPR 作为基准定价,存量浮动利率贷款截至2020年8月末已转换 92.4%②。除了扶贫、支农支小等政策性贷款仍以贷款基准利率为执行利率外,我国贷款市场的定价基准已经顺利转向LPR。从MLF和1年期 LPR每月报价及变动情况来看(表1),改革后的LPR对政策利率和市场反应较为灵敏,2019年8月和9月连续两月下调,10月后以“MLF+90BP”形式跟随MLF的下降而下降。仅在2021年12月,由于实体经济受到疫情反复等影响,LPR先于MLF下降5个基点。

74 SOCS1、SHP1 在 JAK2V617F 突变阳性骨髓增殖性肿瘤中的表达及鲁索替尼的调控作用 谢旭磊,杨圣俊,郝洪岭,王素云,王红杰,齐 峰,成志勇,刘贵敏

表1 MLF和1年期LPR报价情况

3.2 商业银行贷款价格的市场化程度明显加大

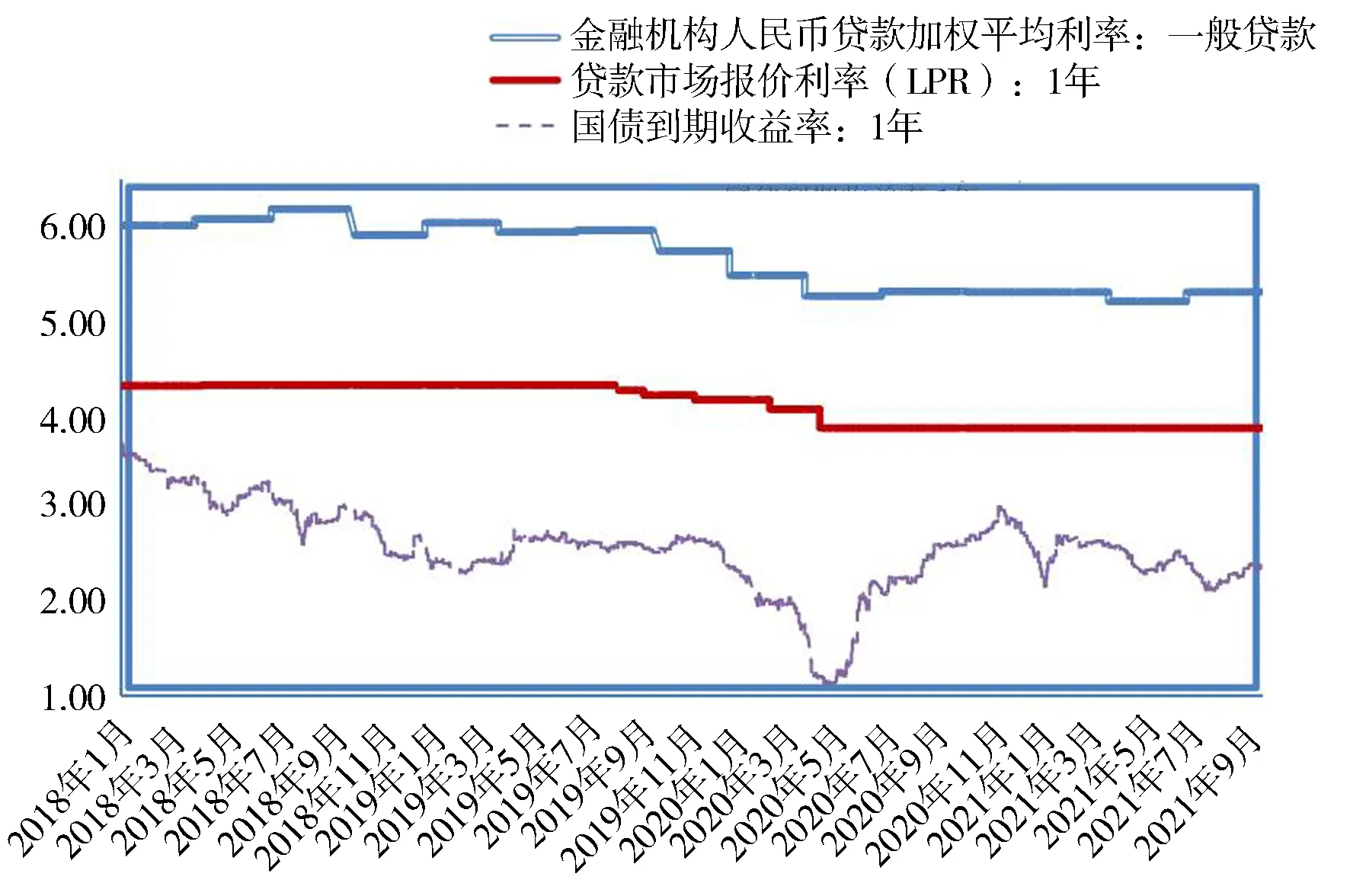

LPR改革前信贷市场上存在着以0.9倍贷款基准利率为隐形下限的协商价格,因此,彼时以贷款基准利率为锚的贷款价格市场化特征不明显(曾刚,王伟,2019)[10]。如图1所示,2018年第一季度金融机构贷款加权平均利率为6.01%,至2019年第二季度仍为5.96%,期间最高为6.19%,最低为5.91%,变动不足30BP。而同期的金融市场利率因央行持续注入流动性而出现明显下降,如以国债到期收益率为代表的市场无风险利率,从2018年初的3.7%波动到2019年3月的2.4%,下降了130BP。非市场化的贷款定价使得其与市场无风险利率之间的利差不断扩大,笔者估算,2018年初到2019年8月改革之前的该价差波动率高达33%。

数据来源:中国人民银行。图1 2018.1—2021.9市场利率走势图

LPR改革打破了贷款利率隐性下限,报价利率持续下调,优质企业议价能力随之提升,企业贷款利率整体明显下降。从改革前(2019年8月)的5.9%下降到2020年的5.3%左右,下降60BP。中国人民银行货币政策司青年课题组收集了70多万条金融机构贷款利率数据,运用两种计量方法研究证明,LPR改革促进了贷款利率的下行。LPR改革后,贷款加权利率与无风险利率变动的协整性增强,二者之间的价差在2020年9月初至2021年9月底的波动率不足20%,比改革前一年下降了40%。

贷款市场竞争性的增强,不仅促使全国性银行在竞争大客户时降低贷款利率,也促使其更改以前只关注大客户的经营策略,开始主动下沉客户群,加大对高风险的小微企业贷款支持力度。据银保监会公布的数据,2020年末全国普惠型小微企业贷款余额增速超过30%,其中5家大型银行增速远高于平均值,达到54.8%。

3.3 银行内部定价体系建设成效显著

我国银行内部资金价格体系的建设明显提速。央行报告显示,至2021年上半年,全国性大银行均建立和完善了FTP 相关制度和系统,63%的地方法人金融机构已建立了内部 FTP 管理制度,较 LPR 改革前提高了14个百分点③。区域金融运行报告(2021)进一步显示,重庆、江西、福建的法人金融机构将LPR嵌入FTP的占比较高。据笔者对所在省份的地方法人银行的调查显示,尚未建立FTP制度的地方法人机构主要是村镇银行;而在已建立的地方银行中,有60%实现了把LPR嵌入FTP曲线之中,与全国其他省份的情况比较一致(章璇,2021;高波,2020)[11-12]。

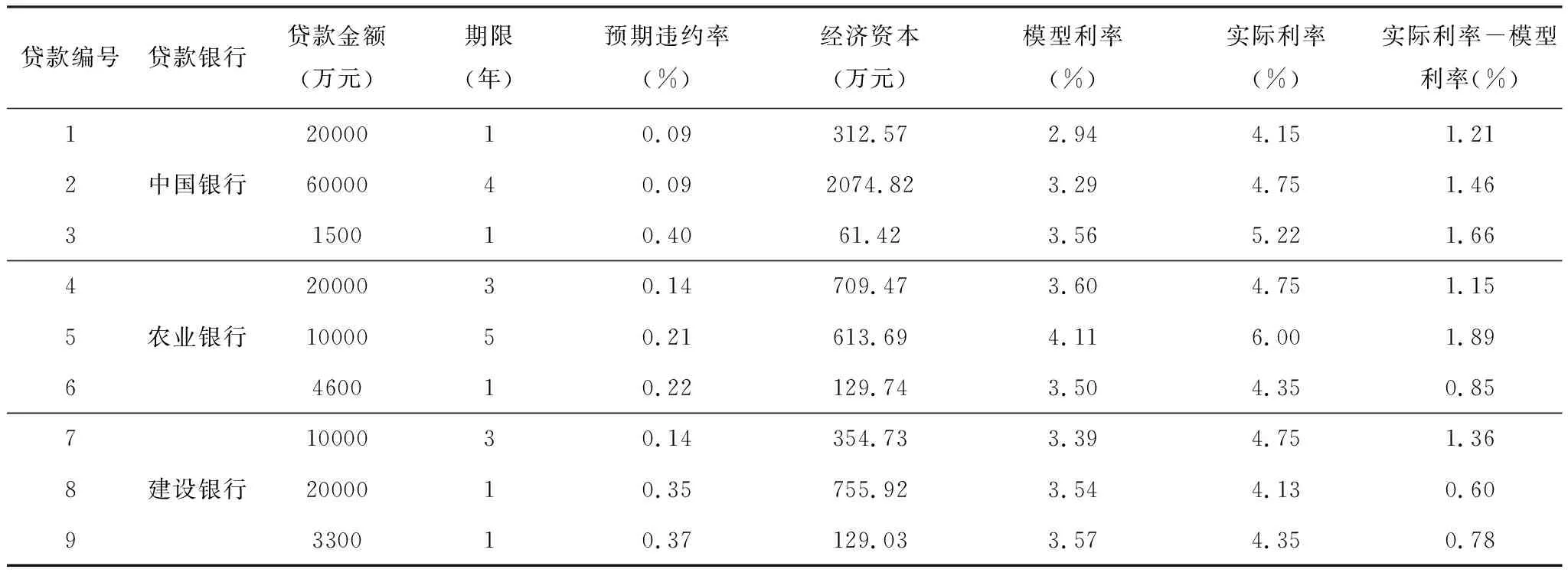

3.4 大型商业银行贷款风险溢价较为精准

商业银行的贷款定价能力主要体现在对客户信用风险的识别和计量上。在这方面,我国五大国有控股银行和招商银行毫无疑问具有远高于其他银行的能力,因为自2014年4月以来只有这六大银行被监管当局批准实施资本管理高级法。在贷款定价模型选取方面,六大银行均选取国际先进银行公认的RAROC(Risk Adjusted Return on Capital)或EVA(Economic Value Added)模型④。下文以RAROC模型为例,以2021年中国银行、农业银行和建设银行各自发放的3笔上市公司贷款为样本,检验和评价六大银行贷款价格中的风险溢价度量情况。

RAROC自 20世纪70年代由美国信孚银行提出来后,很快成为世界公认的最核心和最有效的风险管理技术和手段(刘建德,2004;周凯,2008;徐尽宇,2014)[14-16]。RAROC分子是风险调整后的净收益,等于银行的利息收入和非利息收入,减去资金成本、经营成本等成本后的净值,再扣除预期损失;分母是经济资本,即银行为覆盖非预期风险所必备的资本。当一家银行根据市场供求和自身经营策略设置最低的 RAROC值后,就可以根据其定义式反推出某一笔贷款的利率下限,即:

(1)

其中,r为贷款利率,oc为经营成本率,i为资金成本率,A为贷款发放额,EL为预期损失,EC为经济资本。

本文依据Moody’s KMV公司的结构化模型预测借款公司的EDF,EL等于贷款预期违约率EDF乘以违约损失率LGD,再乘以A。经济资本EC的估算依据则依据巴塞尔委员会官方文件中推荐的方法,其中系数K代表在99.9%的置信水平下贷款非预期损失率,它等于借款人的最大违约率减去预期违约率,再乘以违约损失率LGD和期限M的调整系数,即:

(2)

其中Φ(.)和Φ-1(.)分别是正态分布函数和其反函数。R是借款人与其他借款人违约相关系数,巴塞尔委员会根据实证研究结果,给出了相关系数R与预期违约率EDF之间的函数:

(3)

由于期限较长的贷款在续存期内有发生信用迁移、违约率增大的风险,因此用b对期限M进行调整,b与预期违约率的关系如下式:

b=[0.11852-0.05478×ln(EDF)]2

(4)

本文从各家银行2020年年报数据中,按照经营成本率=(1-手续费及佣金净收入对营业收入比率)×业务管理费/客户贷款及垫款总额,测算单位贷款经营成本,以每家银行付息负债的利息率作为贷款资金成本率,设置LGD=50%,依据国内银行收益率情况,取RAROC=20%,测算结果如表2所示。

表2 基于RAROC定价模型的样本贷款利率测算表

表2显示了RAROC模型中预测利率的各个因素及预测结果,并和实际贷款利率进行对比。第一,由于本文用各家银行付息负债的利息率作为资金成本率,低于贷款的FTP价格,因此全部模型测算利率合理地低于实际利率,即实际利率减去模型利率均大于零;第二,第一条结论也说明KMV模型对预期违约率的估算是合理的,且均大于IRB中0.03%的最低要求;第三,在每家银行内部,贷款实际利率排序几乎完全和预期违约概率排序一致,说明预期违约率是各家银行贷款定价的关键因素;第四,在各家银行内部,在影响贷款定价的各因素相同的情况下,测算利率与实际利率之差也大致相同(贷款7和8);第五,当贷款预期违约概率相同而期限不同时,实际利率与模型利率之差的不同,体现了期限因素对价格的影响(贷款1和2;贷款5和6),如中国银行对第2笔贷款4年的期限定价为0.25%;农业银行对第5笔贷款的5年期限溢价定价为1.04%,对照2021年LPR期限溢价0.8%(5年期4.65%-1年期3.85%),二者均处于合理区间。总之,研究结果显示,贷款实际利率体现了模型中的各项风险溢价,银行具有较高的定价能力。

4 目前我国贷款利率市场化进程中存在的问题

4.1 政策利率MLF对贷款价格影响力不足

如前所述,政策利率MLF可以通过资金效应、预期效应和信号效应传导至LPR,进而到贷款利率。但是由于政策利率的调整赶不上市场利率的变动,因此LPR变动也会明显滞后于市场变化,无法及时反映借贷主体对市场的看法。比如,央行目前每月操作一次MLF,但自2020年4月至2021年11月连续19个月MLF利率未发生变化,于是1年期和5年期的LPR就分别保持在3.85%和4.65%。而同期无风险利率出现先上升后下降的变动态势(图1),可以说MLF和LPR与市场利率变动之间关联度较低。事实上,只要以政策利率为锚,即便是短期政策利率,其变化也会滞后于市场利率。在美国,以联邦基金目标利率为基准的LPR就不受偏爱市场利率的大企业欢迎,其主要用在中小企业贷款中,且所占比例已经从1997年4月的55.8%下降至2017年1月的10.0%(郭子睿,张明,陈尧,2019)[17]。同样的原因,日本在20世纪80—90年代的利率市场化改革中,就从一开始挂钩政策利率最终转变为挂钩市场化利率。

另外,虽然目前我国LPR的发布已经实现了“MLF+基点”的形式,且从实践来看,LPR通常和MLF同时下调。但这并不意味着MLF一定是LPR和贷款价格变动的直接原因,因为二者背后存在一个共同因素,即LPR改革带来的信号效应导致报价行和信贷市场竞争的增加。同样,即便贷款报价也采用了“LRP+基点”形式,也不意味着LPR能绝对影响贷款利率。对于大部分地方性银行而言,MLF和LPR的变化可能无法实质性地影响其贷款价格。因为从笔者的调查来看,地方性银行通常是先依据其获取资金的成本,以及企业的风险溢价和期限溢价,确定每一笔贷款整体价格,然后再反推出“LRP+基点”形式报给借款企业。

4.2 贷款利率对存款利率的传导不足

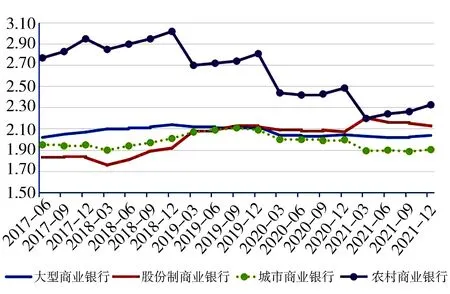

利率已完全市场化的经济体中,银行存贷款利率的联动机制是“存款利率→FTP →贷款利率”。而我国LPR改革中要求FTP曲线挂钩LPR,以实现市场化的贷款利率→FTP →存款利率,其背后的理论是银行贷款创造存款。但该理论成立的前提条件是银行经营水平能够达到“贷款立行”,即银行通过贷款精细化管理获取利润,同时该理论成立还需要存贷款利差保持稳定。然而,在我国广大中小银行中“存款立行”的观念仍很有市场。中小银行为追求存贷规模而通过各种“创新”方式高息揽存,如当前增长较快的结构性存款和异地存款。即便近年来利率自律机制提出并不断优化存款利率上限,存款市场“以价补量”的激烈竞争状态也未曾得到改变。图2显示了2017年6月至2021年12月我国四大类银行的净利息变动情况,其中农村商业银行和城市商业银行自LPR改革以来净利差明显收窄,而大型商业银行利差稳定,12家股份制银行利差反而上升。以本文调查的本省地方法人金融机构而言,截至2021年末,仅有不足30%的法人机构平均存款成本与上年同期持平或有所下降,甚至有部分银行存款成本加上经营费用竟然高于LPR。从已构建FTP曲线的地方法人银行来看,大部分主要基于存款基准利率而构建,LPR所占权重较低。目前央行在操作MLF时只与商业银行资产负债部门对接,而未与市场化定价的金融市场部门打通,因此货币市场利率的变动对银行综合负债利率变动的影响较小。实证研究也显示,银行贷款定价更看重综合负债成本的变化(孙国峰,栾稀,2019)[18],尤其是存款利率的变化,而存款利率又存在刚性。总之,央行所希冀的贷款利率→FTP →存款利率的传导途径还存在明显的梗阻。

数据来源:中国银保监会。图2 2017.6月—2021.12我国四大类银行净利息变动

4.3 中小银行定价管理能力不足

与六大银行相比,以地方法人银行为主的中小银行在贷款定价管理能力上存在明显差距。从定价策略来看,地方性银行由于市场占有率低、影响力不足,往往采用跟随市场的定价策略(孙丹,李宏瑾,2016;宗良,韩森,2021;孙国峰,栾稀,2019;梁少锋,2019)[9,18-20]。在LPR改革前参照大中型商业银行给出挂牌利率,并在保证盈亏平衡的基础上给予一定的利率优惠,LPR改革后将原定价的贷款基准利率换成了LPR,其余参考因素和定价方式并没有发生变化。例如,在确定贷款浮动比例时,地方性银行仍会根据企业财务报表来进行信用评级,并根据企业所在行业、担保条件、贷款品种和期限等来确定定价参数。这种定价方式简单务实,但决策模型相对粗糙(张岩,2019)[21],缺少理论模型和数据系统支持,未体现巴塞尔协议中所要求的前瞻性、科学性和动态性。从定价授权与审批来看,农商行、农信社和村镇银行尚不具备自主定价权,由省联社或发起行对贷款定价进行统一指导,甚至部分产品价格全省统一,且审批和管理等中间环节较多。在大银行贷款市场化程度不断提高、客户下沉的现实面前,中小银行一旦无法及时反应客户和项目的风险变化因素,不能实现风险和收益的匹配,其竞争优势和对实体经济的支持力度必将受到影响。

5 研究结论及政策建议

5.1 研究结论

目前,央行对商业银行贷款利率已经实现了“调得了”,但存款利率传导不畅。理论和实践均证明,LPR改革两年来,在强烈的贷款利率市场化信号刺激下,央行货币政策可以沿着MLF→LPR→贷款利率传导至实体经济,但沿着贷款利率→FTP →存款利率的传导存在梗阻,其中主要原因在于未能打通银行内部资金定价机制对存款价格的传导。从“行得成”的层面来看,大型银行已具备较强的定价能力,能够依据借款企业信用风险不同而收取不同贷款利率,但是中小银行的贷款市场化定价能力还非常不足。

5.2 政策与建议

5.2.1深化金融体系改革,以更加市场化的利率作为LPR的参考锚

现阶段来看,将MLF的央行交易对手由现有的国有大行、股份行扩展到中小银行,有助于提升MLF到LPR的传导效率。但从长期来看,提高货币政策传导机制还应继续深化我国金融体系改革,打通货币市场、债券市场和信贷市场资金流通,发展利率风险衍生产品,取消存款基准利率,增强银行内部FTP与外部金融市场价格联动性,使得利率体系和收益率曲线更加合理。借鉴美国和日本等国家LPR改革经验,考虑将LPR挂钩短期政策利率或货币市场利率,毕竟央行对中期利率的调控力度明显弱于短期利率。最终以短期政策利率如7天逆回购利率替代MLF,或者在其基础上加入对中小银行资金成本影响较大的同业存单发行利率,作为LPR报价的主要参考。

5.2.2完善中小银行贷款定价管理框架,提升其贷款定价能力

中小银行应顺应贷款利率市场化的大趋势,构建“以客户为中心”的定价管理框架,不断从定价策略、定价模型、定价授权与审批和定价执行评价等环节进行完善。特别是地方性银行更应该明确自身经营定位和策略,对客户进行分类分层管理,学习和引入贷款定价模型。根据自身经营策略,通过加入税收优惠、客户贡献度、忠诚度等来改进RAROC模型,使之发挥地方性银行在关系型贷款发放中的优势。同时优化定价授权与审批模式,实现审批权限的前移和下沉,提高市场响应速度,完善定价相关评价机制。

5.2.3优化大型银行贷款定价模型,提高其差异化定价水平

目前国际银行最常用的是RAROC贷款定价模型,通过全面考虑贷款收益、资本成本、经营成本和信用风险等各因素,对贷款进行精准定价。但对于我国六大银行而言,其内部数据积累的时间不够长,外部数据质量也有待提高,贷款定价模型参数还需要不断迭代,以提高其差异化定价水平。

注 释:

①《中国银行业监督管理委员会2016年报》数据显示,银行业总收入中,净利息占比73.4%,投资收入占比6.0%,手续费及佣金净收入占比为17.6%。

②数据来源:中国人民银行《2020年第四季度货币政策执行报告》

③数据来源:中国人民银行《2021年第二季度货币政策执行报告》

④RAROC和EVA均要求以风险损失调整当期收益,以经济资本覆盖非预期损失,当风险和资本概念界定相同时,二者是同一范畴的相对量和绝对量。