沉浸式虚拟现实对学生学习绩效的影响

——基于54项实验和准实验研究的元分析

2023-01-14毛耀忠刘旭东宋晓琴

□毛耀忠 刘旭东 宋晓琴

一、引言

虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)作为信息技术的重要应用分支,为用户获取知识和解决问题提供了逼真的模拟环境和交互空间(Makransky et al.,2018),为教育教学活动提供了新的可能性和技术支撑。20 世纪末,虚拟现实已被大量应用于飞行员的培训当中。随着虚拟现实技术的不断完善和持续推广,游戏娱乐、员工培训、医科训练、心理治疗、社交场景、教育教学等领域也开始大量引入虚拟现实(Cipresso et al.,2018)。

虚拟现实按照其能够营造的沉浸性水平可被大致分为两类:一类是二维的桌面计算机虚拟现实(Desktop Virtual Reality,简称DVR),另一类是三维的头戴式显示器或全息式立体空间虚拟场景。二维的桌面计算机虚拟现实通常需要用户借助键盘、鼠标、操控杆、触摸屏等和教学内容互动;头戴式显示器要求使用者佩戴在头部,借助手持操控杆进行控制;全息式立体空间虚拟场景本质上是一种类似房间大小的、基于投影技术的六面立方体虚拟场景,体验者身处与外界物理环境隔离的虚拟空间,可以享受到高度沉浸性的体验,产生自身和虚拟场景融为一体的感受(Muhanna,2015)。由于头戴式显示器或全息式立体空间虚拟场景相较DVR,可以为用户提供更加高质量和真实的虚拟体验,所以也被称作沉浸式虚拟现实(Immersive Virtual Reality,简称IVR);相应地,桌面计算机虚拟现实被称为非沉浸式虚拟现实或半沉浸式虚拟现实。沉浸式虚拟现实相较非沉浸式虚拟现实除了在视觉、听觉上具有更高的仿真性外,还在使用者之间以及使用者与学习场景之间建立了更强的交互性,其可以借助传感器系统,实现视觉、听觉、动觉、触觉甚至嗅觉等多种感知(Bekele et al.,2019)。鉴于沉浸式虚拟现实相较非沉浸式虚拟现实以及传统教学的诸多优势,将沉浸式虚拟现实引入不同学科的教学过程,提升学生的学习绩效非常重要。

二、文献综述

20世纪初,杜威提出了“做中学”的理念,鼓励学生在现实世界当中针对实践任务开展探索性和体验性的学习活动。沉浸式虚拟现实无疑为学生提供了这样的学习机会。沉浸式虚拟现实支持学生在安全的学习环境当中跨越时空障碍开展身临其境式的学习。学习者可以在其中获得更加宽广的视野、更具立体的感受、更多角度的观察和远近可调节的探索(Buttussi et al.,2018)。一些研究发现,沉浸式虚拟现实相比非沉浸式虚拟现实更能促进学生的概念理解、知识迁移和情感投入,更有利于学生学习成绩的提高。如:Cheng等(2020)考察了中国台湾地区小学生在沉浸式虚拟现实环境下的科学学习状况,发现在沉浸式虚拟现实学习环境下,小学生的科学学习自我效能感(Self-Efficacy)、感知沉浸感(Perceived Immersion) 和 学 习 成 绩(Learning Outcomes)均显著高于传统课堂教学中的小学生;在工程教育领域,Alhalabi(2016)开展了一项基于48 名机械工程专业大学生志愿者的虚拟现实教学实验,测试结果表明,采用沉浸式虚拟现实的实验组学习效果显著高于未使用沉浸式虚拟现实的控制组;Jensen等(2018)的研究结果同样支持头戴式显示设备(Head-Mounted Display,简称HMD)相对于传统面对面教学(Face-to-Face Teaching)在促进学生记忆及理解方面具有显著优越性。

然而,另一些研究却得出不一致的结论,发现沉浸式虚拟现实与其他教学方式对学生学习的影响并没有显著性差异。如:Makransky等(2019)比较了105名工程学本科一年级学生分别采用沉浸式虚拟现实、桌面计算机虚拟现实和传统教学方式时的学习效果,实验结果表明,三种教学方式在传递基本知识方面没有表现出显著性差异;Davis等(2019)探讨了沉浸式虚拟现实在学生口语交际练习中的作用,其中69名学生利用沉浸式虚拟现实练习口语交际,127名学生以面对面方式练习口语交际,测试结果显示,两组学生最终的成绩没有显著性差异;Hassenfeldt等(2020)开展的一项针对57名司法专业大学生数字取证概念(Digital Forensics Concept)教学的实验研究结果显示,沉浸式虚拟现实组和传统教学组之间的学习分数没有显著性差异。

可见,沉浸式虚拟现实促进学生学习的有效性还需要得到进一步确认。目前已有的关于虚拟现实影响学生学习的元分析研究是将沉浸式与非沉浸式虚拟现实合并在了一起,整体探讨虚拟现实对学生学习的影响(王雪等,2019;周榕等,2019;郑玲等,2021;Luo et al.,2021;Woon et al.,2021)。但随着近几年可穿戴虚拟现实设备(尤其是头戴式显示器)的快速普及以及相应使用成本的降低,越来越多的研究开始专注探讨沉浸式虚拟现实对学生学习的影响作用。本研究采用元分析方法(Meta-Analysis)系统综合国内外近年来已有的实验和准实验研究结果,探讨沉浸式虚拟现实对学生学习的影响作用,主要拟解决以下两个研究问题:(1)相对于非沉浸式虚拟现实或传统教学,沉浸式虚拟现实是否更有利于促进学生的学习绩效?(2)在沉浸式虚拟现实环境下,其对学生学习绩效的影响受到哪些变量的调节?

三、研究设计

本研究采用系统性综述和元分析指导准则(The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses,简称PRISMA)开展元分析过程(Bolat et al.,2020),主要包括以下一些步骤:

1.文献查找过程

为了保证原始文献的质量,外文文献通过“Web of Science”“ERIC”和“Scopus”三个国际权威数据库查找。沉浸式虚拟现实对应的主题词为“Immersive Virtual Reality”,学习绩效对应的主题词包括“Learning Achievement”“Learning Performance”“Learning Outcome”“Learning Skill”和“Learning Effectiveness”,组合逻辑检索语句为(“Immersive Virtual Reality”) AND (“Learning Achievement” OR “Learning Performance” OR“Learning Outcome” OR “Learning Skill” OR“Learning Effectiveness”),检索时间跨度为2016年1 月至2022 年6 月,文献出版类型选“Peer Review Article”,语言选“English”,一共得到3170个检索结果。将所有文献导入EndNote文献管理软件,去除重复文献后,共得到英文文献2076 篇。中文文献通过“中国知网”数据库查找,同样为了保证原始文献的质量,在检索过程中选择了“中文核心”和“CSSCI”期刊。由于相关的中文研究文献数量相对较少,所以仅选择“沉浸式虚拟现实”为篇名进行检索,检索时间跨度同样为2016 年1 月至2022年6月,共得到18篇中文文献。

2.文献筛选标准

共有54 项实验和准实验研究(其中英文文献48篇,中文文献6篇)被纳入到元分析当中,筛选流程见图1。去除的2040项研究是因为没有满足以下一项或多项文献筛选标准:(1)不是实验或准实验研究;(2)研究缺少控制组(Control Groups); (3) 学 习 成 效 仅 仅 以 自 我 报 告(Self-Report)的形式呈现,没有经过实验者测量;(4)实验对象不属于基础教育(K-12)或者高等教育阶段;(5)实验结果仅呈现了沉浸感(Sense of Presence)、动机(Motivation)、态度(Attitude)、焦虑(Anxiety)、 反 思(Reflection)、 学 习 信 念(Learning Belief)、满意度(Satisfaction)等的测量,没有报告学习绩效的结果,即缺少学生知识获得或者任务表现的得分;(6)缺少开展元分析的完整数据(实验组和控制组各自效应值的平均数、标准差和样本量),或者缺少可以表征标准化均数差(Standardized Mean Difference,简称SMD)的d 值(Cohen’s d)、g值(Hedges’s g)等;(7)对于非随机分配的实验组和控制组,没有论证或者说明他们之间的等质性。

图1 文献筛选流程

3.资料提取与编码

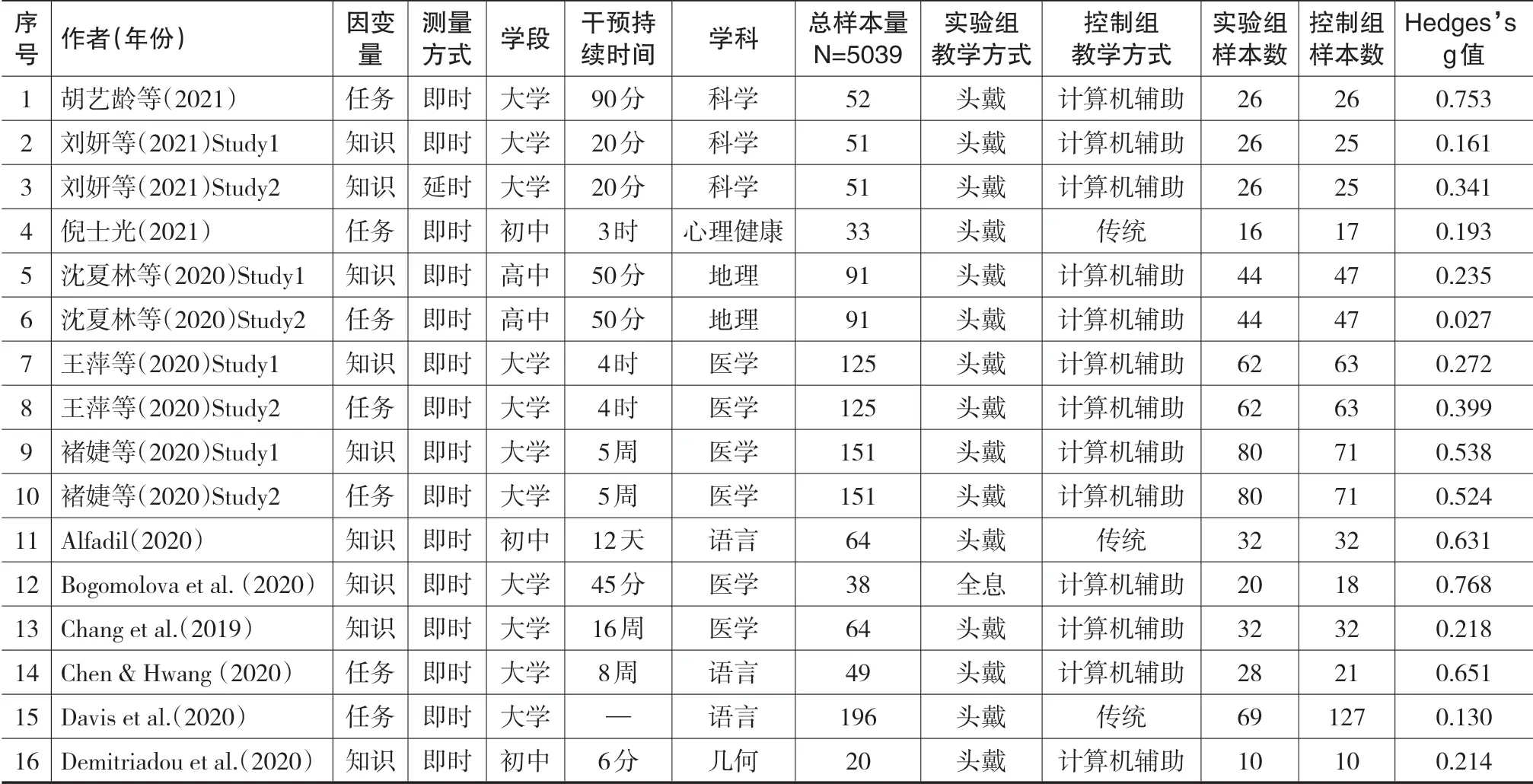

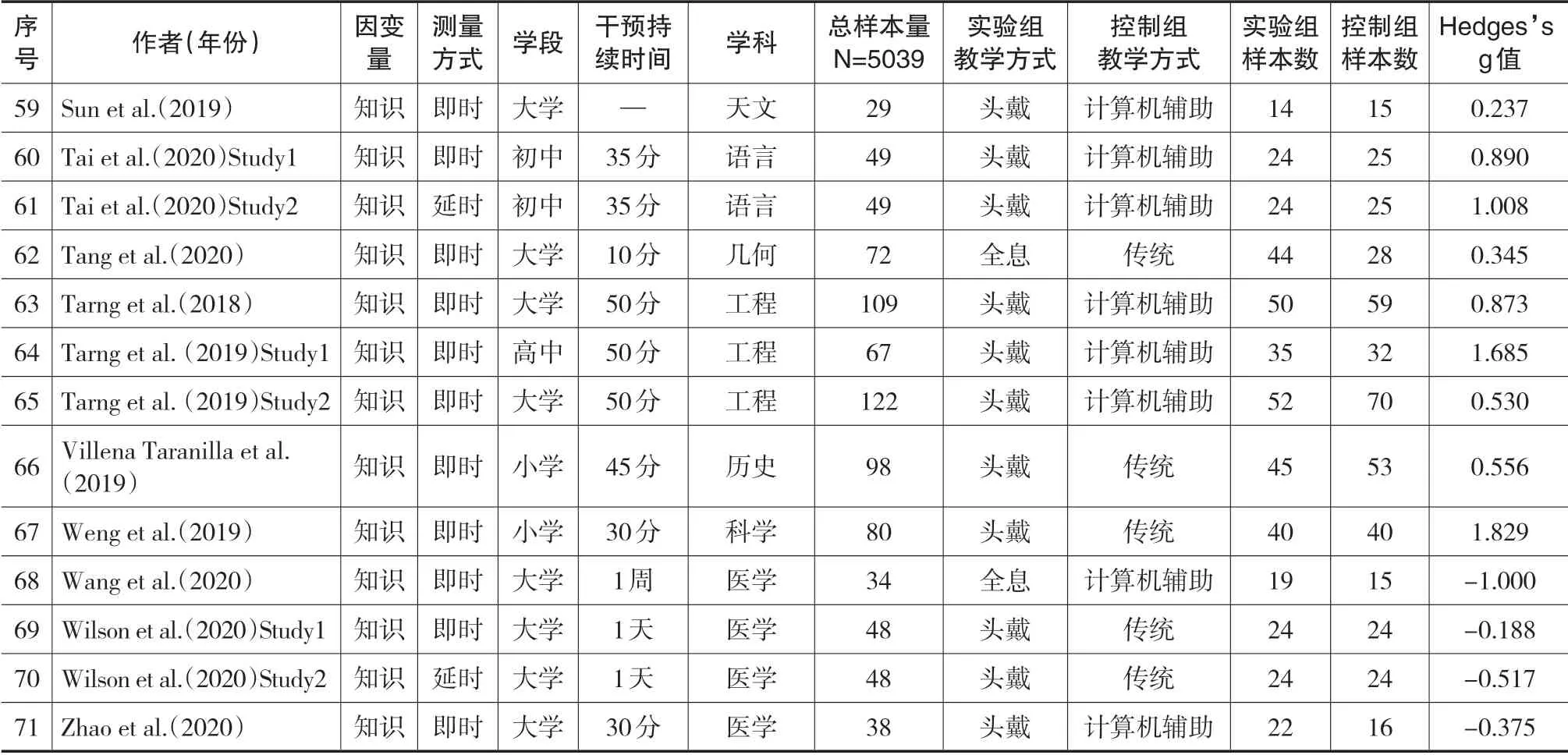

两位研究者独立对54项研究提取信息和编码,编码内容包括:研究代号(作者名+年份)、效应值(知识获得/任务表现)、测量方式(即时/延时)、学段(小学/初中/高中/大学)、干预持续时间、学科、总样本数、实验组教学方式(头戴式显示器/全息式立体空间虚拟场景)、控制组教学方式(传统教学/计算机辅助)、实验组效应量均值、实验组效应量标准差、实验组样本量、控制组效应量均值、控制组效应量标准差、控制组样本量。两位研究者编码的一致性系数Cohen Kappa=0.920,说明特征值编码结果可信。同时,对于编码结果不一致的项目,三位研究者一起做了讨论,确定了每一个项目的最终编码类别。由于一些实验研究存在多个对照组或者在不同时间点进行了多次实验结果测量,所以编码结果一共有71个独立的效应值,实验组和控制组总的样本数为N=5039,具体编码结果见表1。

表1 特征值编码汇总表

续表1

续表1

4.分析过程

整个元分析过程主要包括计算效应值、检验异质性和分析调节效应等三个步骤,整个计算过程使用了软件Comprehensive Meta-Analysis 2.0(简称CMA2.0)。针对每一项具体研究,基于其样本量、效应量均值和效应量标准差计算相应的标准化均值差。考虑到Hedges’s g可以更好地纠正小样本(样本量小于20)研究的统计偏差,所以采用Hedges’s g 而不是Cohen’s d来表征标准化均值差(Borenstein et al.,2010)。由于影响学生学习结果因素的多元性和复杂性,同时不同研究所处的背景和地域存在较大差异,所以使用随机效应模型(Random Effects Model,简称REM)计算71 个效应值的整体效应值。效应值g 的绝对值达到0.1、0.2、0.5、0.8、1.2、2.0 分别代表效应值的水平达到极小(Very Small)、 小(Small)、 中 等(Medium)、 大(Large)、极大(Very large)、巨大(Huge)。其中,正的效应值g代表实验组的影响效果好于控制组,负的效应值g代表实验组的影响效果不及控制组(Cohen,1992)。异质性检验被用来评估不同研究间效应值的变异程度,常用的评估异质性的统计量主要有Q 值和I2。整体异质性统计量Q=QB+QW,Q代表所有纳入元分析的效应值之间总的异质性;QB代表某种分组下的组间异质性,若QB对应的显著性p<0.05,则代表不同组别之间的效应值存在显著性差异,即调节变量的调节作用成立;QW代表某种分组下的组内异质性,组内异质性主要来源于难以控制的无关变量和抽样误差。I2代表由效应值的真实差异造成的变异占总变异的比重。Q值越显著或者I2值越大表示异质性越明显,较大的异质性是进行调节效应分析的前提条件。如果I2>25%,说明研究间具有实质性的差异,即存在潜在的调节变量,I2>25%、I2>50%、I2>75%分别代表不同研究之间具有较低、中等、较高的异质性水平(Higgins et al.,2003)。调节效应分析主要采用亚组检验和元回归分析,当考察的变量为类型变量时选择亚组检验,当考察的变量为整数变量时选择元回归分析。

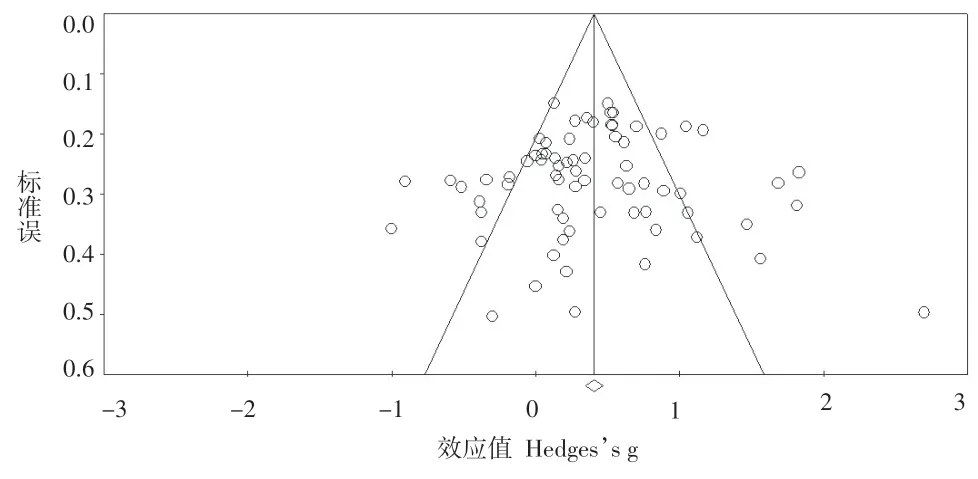

5.出版偏误分析

出版偏误(Publication Bias)是指已经发表的研究文献不能够代表研究总体的实际状况而引发的偏差(卫旭华,2021)。较大的出版偏误将威胁元分析的结果、结论和有效性,因此对筛选的原始文献进行出版偏误分析十分必要。本研究使用定性的漏斗图法(Funnel Pot)和定量的Egger回归法检验出版偏误。当筛选的原始文献不存在较大的出版偏误时,基于原始文献效应值绘制的漏斗图呈现为左右较为对称的倒立型漏斗形状,否则所形成的图形将会出现明显的左右不对称。如图2所示,本研究所选择的原始文献效应值所形成的漏斗图以g=0.400为对称轴左右均匀分布,说明所选原始文献的出版偏误可以接受。同时,Egger 回归法检测结果显示,t=0.152,p=0.880>0.05,表明本研究所选原始文献的出版偏误不显著,得到的研究结果具有稳健性。

图2 漏斗图

四、研究过程分析

根据元分析统计过程要求,本研究首先对71个效应值进行了合并,然后在异质性检验的基础上开展了调节效应分析。

1.整体效应和敏感性分析

为了比较沉浸式虚拟现实与其他教学方式在影响学生学习绩效上的差异,本研究借助CMA2.0软件在随机效应模型下将71 个独立的效应值(实验组和控制组的样本总数为N=5039)进行了合并。

71 个独立的效应值当中,31 个效应值(占44%)具有显著的正向效应(p<0.05),表明在这部分研究中沉浸式虚拟现实影响学生学习绩效的程度显著好于计算机辅助或传统教学;3个效应值(占4%)具有显著的负向效应(p<0.05),表示在这些研究当中沉浸式虚拟现实影响学生学习绩效的程度显著不及计算机辅助或传统教学;另外37个效应值(占52%)未显示出显著性差异(p>0.05),说明在余下的研究当中沉浸式虚拟现实与其他教学方式对学生学习绩效的影响程度无显著性差异。按照元分析的步骤基于随机效应模型将71个独立效应值进行合并,得到整体的效应值为g=0.400(SE=0.063,CI=[0.277, 0.524],p<0.001),显示在总体上沉浸式虚拟现实影响学生学习绩效的程度显著优于计算机辅助或传统教学。另外,敏感性分析显示,剔除任意一个研究后得到的整体效应值介于0.379 和0.419之间,表明元分析估计结果没有受到极端值的影响,具有较高的稳定性。

2.调节效应

效应值在不同研究间存在较大的异质性是进行调节效应分析的前提。借助CMA2.0软件,得到总的异质性检验统计量Q=294.707(p<0.001),表明本元分析中的效应值存在显著的异质性。同时,另一个异质性检验统计量I2=76.25%,表明由效应值的真实差异造成的变异占总变异的比重为76.25%,根据Higgins界定的异质性高低标准,I2>75%,本研究中的效应值达到较高的异质性水平。因此,沉浸式虚拟现实对学生学习绩效的影响可能存在潜在的调节变量,需要进行相应的调节效应分析。本研究依次以测量方式、学段、实验干预持续时间、学科、控制组教学方式、效应值所属领域、沉浸式虚拟现实类型作为调节变量进行了调节效应分析,结果见表2。

表2 调节效应分析结果汇总表

第一,以测量方式(即时/延时)为调节变量,得到即时测量方式对应的效应值g=0.428(CI=[0.294,0.561]),延时测量方式对应的效应值g=0.213(CI=[-0.104,0.530]),异质性检验统计量QB=1.503(p=0.220>0.05),表明效应值在不同测量方式之间不存在显著性差异。同时,比较效应值发现,即时测量方式对应的效应值大于延时测量方式对应的效应值,沉浸式虚拟现实对学生即时学习绩效的影响大于对延时学习绩效的影响。

第二,以学段(大学/高中/初中/小学)为调节变量,计算出大学对应小的效应值g=0.358(CI=[0.224,0.493]),高中对应极小的效应值g=0.182(CI=[-0.369,0.734]),初中对应中等的效应值g=0.502(CI=[0.251,0.753]),小学对应大的效应值g=0.954(CI=[0.309,1.600]),异质性检验统计量QB=4.442(p=0.217>0.05),表明效应值在各个学段之间不存在显著性差异。同时,比较效应值发现,初中以下学段对应“中等”以上的效应值,而高中以上学段对应“小”以下效应值。随着学段的增高,效应值出现递减,说明沉浸式虚拟现实对低学段学生学习绩效的影响更大。

第三,以实验干预持续时间(少于1天记为短期,大于等于1天记为长期)为调节变量,得到短期实验干预对应的效应值为g=0.435(CI=[0.255,0.614]),长期实验干预对应的效应值为g=0.385(CI=[0.223,0.547]),异质性检验统计量QB=0.165(p=0.921>0.05),表明效应值在长、短期实验干预之间不存在显著性差异,彼此的效应值比较接近。

第四,以学科为调节变量(三门学科k=1,未计入调节效应分析),得到医学具有极小的效应值g=0.174(CI=[-0.016,0.363]),科学具有中等的效应值g=0.501(CI=[0.203,0.799]),工程具有大的效应值g=0.849(CI=[0.497,1.201]),语言 具 有 中 等 的 效 应 值g=0.502 (CI=[0.159,0.845]),安全训练具有小的效应值g=0.201(CI=[-0.300,0.702]),地理具有小的效应值g=0.311(CI=[0.092,0.531]),几何具有中等的效应值g=0.606(CI=[-0.153,1.365]),历史具有极小的效应值g=0.113(CI=[-0.811,1.038]),异质性检验统计量QB=13.903(p=0.049<0.05),表明效应值在不同学科之间存在显著性差异。工程、几何、语言、科学等学科对应的效应值大于地理、安全训练、医学、历史等学科对应的效应值。

第五,以控制组教学方式为调节变量,得到计算机辅助教学方式对应的效应值g=0.347(CI=[0.195,0.499]),传统教学对应的效应值g=0.497(CI=[0.281,0.713]),异质性检验统计量QB=1.237(p=0.266>0.05),表明效应值在不同控制组教学方式之间不存在显著性差异,效应值相对接近。

第六,以效应值所属领域为调节变量,得到知识 获 得 对 应 的 效 应 值g=0.384 (CI=[0.227,0.540]),任务表现对应的效应值g=0.441(CI=[0.252,0.630]),异 质 性 检 验 统 计 量QB=0.212(p=0.645>0.05),表明效应值在知识获得和任务表现之间不存在显著性差异,效应值比较接近。

第七,以沉浸式虚拟现实类型为调节变量,探讨不同类型沉浸式虚拟现实对学生学习绩效的影响是否存在差异。计算结果显示,头戴式显示器具有小的效应值g=0.427(CI=[0.302,0.551]),全息式立体空间虚拟场景具有极小的效应值g=0.185(CI=[-0.551,0.720]),异质性检验统计量QB=1.069(p=0.301>0.05),表明效应值在不同类型的沉浸式虚拟现实之间不存在显著性差异。同时,比较两种沉浸式虚拟现实对应的研究数量可以看出,头戴式显示器成为近年来主要的沉浸式虚拟现实类型,这主要归因于其操作较为简便和成本相对低廉。

五、研究结论和建议

整体上,沉浸式虚拟现实对学生学习绩效的影响高于计算机辅助或传统教学(总效应值g=0.400),其促进学生学习的有效性得到确认。调节效应分析结果表明,学科在沉浸式虚拟现实影响学生学习绩效的过程中发挥着调节作用,而测量方式、学段、实验干预持续时间、控制组教学方式、效应值所属领域、沉浸式虚拟现实类型等变量均不存在调节效应。另外,比较各个子类的特征可以发现,即时测量方式对应的效应值大于延时测量方式对应的效应值,初中以下学段对应的效应值大于高中以上学段对应的效应值,头戴式显示器是目前应用最广泛的沉浸式虚拟现实类型。未来若意图进一步提升沉浸式虚拟现实对学生学习绩效的影响,建议做好以下几个方面的工作。

1.促进技术与教学的深度融合

如前所述,沉浸式虚拟现实具有正向且小的效应值,未来需要持续优化沉浸式虚拟现实与教学的整合程度,提升效应值水平。学生是否熟悉沉浸式虚拟现实的环境及操作、教师整合技术与教学能力的高低、技术本身的局限性等都是影响效应值高低的重要因素。为了更好地促进技术与教学的融合,首先,应开展对学生相关操作技能的培训(Kavanagh et al.,2017),保证学生在学习探索过程中不会因为操作问题而影响学习的进程和思考的深度;其次,提升教师应用技术的能力和水平,使教师熟悉主流的沉浸式虚拟现实设备、软件和配套资源,并能恰当地引入到自己的教学活动当中(Jensen et al.,2018),发挥沉浸式虚拟现实高仿真、高沉浸、高交互的优势,提升学生的学习绩效;再次,限定学生使用相关设备的时间,防止学生长时间穿戴沉浸式虚拟现实设备产生晕机、眼疲劳等不适症状,保证学生的身体健康和学习效率(Weech et al.,2020)。

2.挖掘不同学科应用潜力

本研究的调节效应分析结果表明,学科是影响效应值的重要变量,学科对效应值存在调节作用。工程、几何、语言、科学等学科具有中等以上的效应值,而地理、安全训练、医学、历史等学科仅有小的或极小的效应值。但需要注意的是,沉浸式虚拟现实对所有学科的效应值均为正,说明沉浸式虚拟现实在每一个学科当中均有较大的应用潜力,未来可以借助技术的进步以及改进沉浸式虚拟现实与学科教学的融合方式来持续提升效应值水平。效应值在不同学科之间的差异主要源自不同学科内容的区别和相应技术与学科教学的融合程度。在沉浸式虚拟现实的应用当中,需要根据学科的不同,将沉浸式虚拟现实与学科内容精准匹配,创造性地开展教学活动。如果学习内容较多涉及空间结构与分布,那么采用沉浸式虚拟现实便可以让学习内容实现立体化,帮助学生更好地理解相关概念、原理和机制(Hamilton et al.,2021);如果学习内容和运动感知、触觉感知等紧密相关,那么就需要加入相应的触觉传感器、运动反馈系统等,保证学生与学习场景的实时交互,增强学习过程的真实感和沉浸感(Huber et al.,2018);如果学习内容更偏向抽象、宏观、逻辑性强的知识,那么就要避免细枝末节性的信息分散学生的注意力,可加入相应的语音提示或者符号表征来引导学生的专注点和思考方向。

3.促进学生深度学习

本研究得到的即时测量方式对应的效应值g=0.428,延时测量方式对应的效应值g=0.213,说明沉浸式虚拟现实相对于计算机辅助和传统教学不仅提高了即时测试成绩,也提高了延时测试成绩,但提升延时测试成绩的幅度相对较小。一个可能的原因是延时测试成绩对应的研究数量较少(k=9),所以没能把对延时测试成绩的影响充分体现出来。另一个可能的原因是沉浸式虚拟现实没能支持学生开展深度学习,导致延时测量方式对应的效应值偏低。因此,一方面要持续进行沉浸式虚拟现实影响延时测试成绩的实证研究,发掘沉浸式虚拟现实的教学潜力;另一方面,需要通过在沉浸式虚拟现实当中设置问题链、开展人机交互、绘制概念图等方式支持学生深度学习,促进学生深刻理解学科知识,并建立知识之间的联结(毛耀忠等,2021),最终提高学生的延时测试成绩。

4.降低外在认知负荷

本研究的研究结果显示,初中以下学段对应中等以上的效应值,高中以上学段对应小以下效应值,这说明沉浸式虚拟现实支持所有学段的学习活动,同时表明对初中以下学段的促进作用更加明显。出现这样的结果可能与不同年龄段学生的学习方式有关。初中以下学段的学生在沉浸式虚拟现实当中更多地专注于技术创设的虚拟场景本身,借助多角度的直观观察和动手操作深入认识对象;而高中以上学段的学生本身具有更强的空间建构能力,对直观模型的依赖程度相对下降,沉浸式虚拟现实呈现的丰富视、听、触觉信息在帮助他们理解知识的同时也增加了他们的外在认知负荷(刘昕等,2022),导致沉浸式虚拟现实的效用打了折扣。但不能忽视的是,沉浸式虚拟现实对于高中以上学段的学习仍然具有正向效应,只不过在应用当中由于外在认知负荷的影响降低了其效应值。因此,在高中以上学段教学中融入沉浸式虚拟现实除了要考虑技术带来的益处外,还要思考技术可能导致的消极方面,在增加学生学习沉浸性、仿真性、交互性和现场感的同时,需控制好可能带给学生的过重外在认知负荷,这是提升沉浸式虚拟现实教学效用的关键。

5.控制教学使用成本

控制使用成本,增加可用性是推动沉浸式虚拟现实广泛应用于教学领域的前提性条件(Mayne et al.,2020)。比较本研究中两类沉浸式虚拟现实对应的研究数量可以看出,头戴式显示器成为近年来主要的沉浸式虚拟现实类型(k=65),全息式立体空间虚拟场景主要起到补充的作用(k=6),这主要归因于头戴式显示器足够强大的功能和较低的使用成本。随着技术的快速迭代进步,越来越多的用户可以体验到基于头戴式显示器的沉浸式虚拟现实。头戴式显示器在可视化和人机交互方面扩展了传统虚拟现实的功能,可以跟踪头部运动,在视线前方显示相应的三维场景,并在虚拟空间中实现自然操作(Han,2020)。头戴式显示器的教学应用主要集中在三个方面:虚拟世界表征、模拟和教育游戏(Merchant et al.,2014)。首先,头戴式显示器可以为学生学习提供三维模型、球形视频和虚拟野外旅行,这超越了传统的二维视觉刺激,为学生提供了高质量的沉浸性学习环境;其次,将触觉界面(如可穿戴传感器)与头戴式显示器相结合,可以提升模拟过程中的操作度和控制感,有利于知识迁移和任务解决;另外,开发适合头戴式显示器的教育游戏,为学生提供“第一人称”视角的角色扮演机会,可以让学生在情境体验中深刻理解知识和发展高阶能力。虽然随着技术的快速迭代进步,头戴式显示器的价格已大幅降低,但要实现大规模应用仍然存在困难。因此控制沉浸式虚拟现实在教学应用中的使用成本仍然是推广的关键。具体地,可以鼓励共建、共享沉浸式虚拟现实数字资源库,节约教学资源开发成本;定制化并集中购置沉浸式虚拟现实终端设备,在满足日常教学需要的同时,最大限度地节省开支;尝试不同班级、不同学校之间轮换使用设备,提高沉浸式虚拟现实设备的利用率,降低人均使用成本。