基于建成区人口密度的徐州小城镇发展质量特征及其影响因素分析

2023-01-14渠爱雪

陈 晨, 渠爱雪

(江苏师范大学 地理测绘与城乡规划学院, 江苏 徐州 221116)

注:①2022年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,提出到2025年,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展。

在推动县域城镇化及区域协调发展成为国家重点任务的背景下①,小城镇作为县域发展的主体、联接城乡统筹发展的纽带,在新型城镇化发展过程中担任重要角色[1]。学者们已从多方面对小城镇发展质量进行评价。从评价空间范围来看,郭相兴等以经济区为研究单元,对其内部小城镇发展质量进行了评价和对比研究[2];赵勇等、王岱霞等以省级行政区为研究范围,分别对河北及浙江两省小城镇质量进行评价分析[3-4];耿虹等、邱道持等、杨明俊等、潘娟等在市域及县域层面评价了小城镇发展的综合质量[5-8]。在指标体系构建上,郭相兴等构建了规模、经济、生活质量、发展潜力4个维度10个指标的评价体系[2];李崇明等构建了资源、环境、经济、社会4个维度20个指标的评价体系[9];陈楚琳等构建了经济、生态、基础设施与生态环境4个维度28个评价指标[10]。在评价方法上,吴一洲等利用钻石模型图示指标法对小城镇发展质量进行较为深入的评价[11];王岱霞等、施德浩等采用主成分分析法,根据小城镇发展质量得分进行评价[4,12];杨明俊等、陶慧等用层次分析法对小城镇发展指标赋权并进行综合打分,最终得出不同小城镇的发展质量[7,13]。

总体而言,现有文献对小城镇发展质量的评价已在多方面取得了较好成果。但基于多指标的综合性评价具有指标可获取性不足等问题,直接影响研究结果的区域可对比性,一定程度上影响了研究的一般价值与意义。已有研究表明[14-15],人口密度是城市最重要的属性和特征,对城市生态环境、知识产出、能源效率等影响颇深,特别是城市建成区人口密度,综合表征了城市用地规模和人口规模的相关性,直接反映城市引力、城市用地集约程度及城镇化效率。在全球范围内城市人口密度不断下降这一趋势下,国内学者已对北京、上海、杭州、广州等发达大城市人口密度空间分布进行了研究和总结[16-18],对城市人口密度变化较大的珠三角、东北地区等区域也做了较为深入的探讨[19-20]。随着国内城镇化进程的加快,县域城镇化及其高质量发展成为影响我国城镇化格局的重要方面,基于此,基于建成区人口密度,以徐州市这一城镇化重点发展地区的建制镇为研究单元,对小城镇发展质量特征及其影响因素进行分析,以期为加快县域城镇化研究提供实践借鉴。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

徐州市位于江苏西北部,苏鲁豫皖四省交汇处,现辖5区、3县、2县级市,共97个建制镇。2019年,徐州总人口882.56万人,总面积11 764.9 km2。小城镇常住人口612.94万人,接近全市人口总数的70%,总面积9 148.90 km2,占全市面积的77.76%。因此,小城镇发展水平的高低,直接关系到徐州市的城镇发展水平。同时,作为全省建制镇数量最多、行政边界最为复杂的城市之一,徐州小城镇发展的区位差异、资源配置及影响要素等也十分复杂。

1.2 研究方法及数据来源

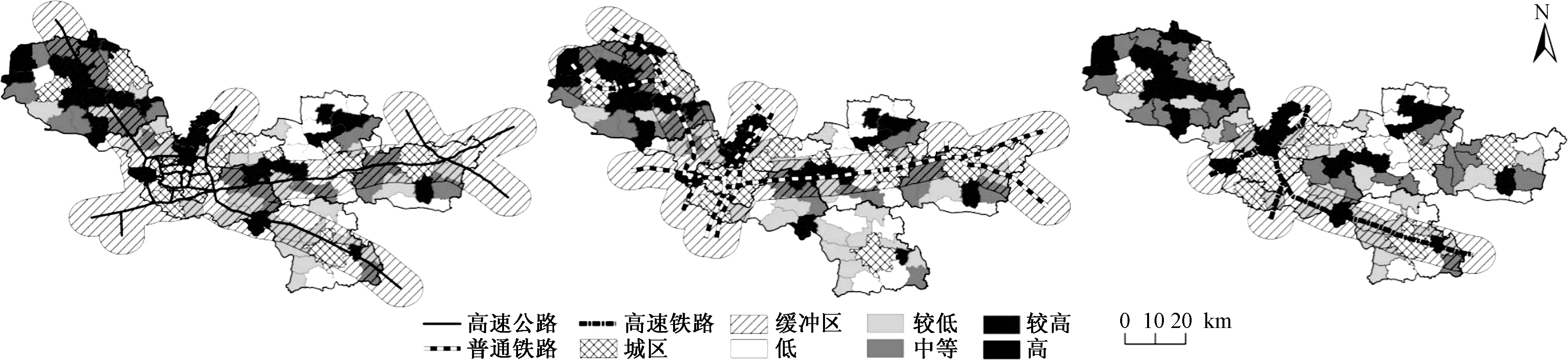

人口增长是由经济活动的集聚引起的[21],人口向城市集中的过程中必然包括经济要素的流动、产业的推移和社会结构的变迁,即,城镇内部人口密度与城镇经济发展活动存在着紧密联系,直接影响着城镇发展质量水平。鉴于此,加上受限于小城镇统计数据的完整性和统计单元的稳定性,本文将以代表性原则为基础,采用2019年徐州小城镇建成区人口密度反映小城镇发展质量。采用的研究方法为:①空间集中度。用以反映小城镇发展质量的空间分异特征[22]。②缓冲区分析。参考已有相关研究[23],以徐州市主城区和各县级市城区为中心,以5 km为缓冲区半径,采用缓冲区分析各级城区周边小城镇的发展质量特征。以高速公路、普通铁路、高速铁路为中心,以10 km为缓冲区半径,分析交通干线轴带内小城镇的发展质量特征。③耦合协调度模型。借助耦合协调度模型[24]揭示小城镇发展质量与其业、工业、服务业之间的耦合协调程度,分析产业发展水平对小城镇发展的影响。参考李平星等的研究[24],以镇域人均耕地面积代表小城镇农业发展条件及水平,工业企业单位数占企业总数的比重代表小城镇工业化发展水平,以市场交易额反映服务业综合发展水平(由于2019年数据缺失,市场交易额采用2018年数据)。

研究单元为徐州市97个建制镇。用小城镇“建城区常住人口”比小城镇“建成区面积”,计算小城镇建成区人口密度。为确保地域单元的统一,剔除主城区、开发区及各县市城区。另外,考虑到行政边界界定及便于分析研究,将位于徐州市经济开发区的徐庄镇划归于铜山区进行研究分析。数据来源于2019、2020年《徐州统计年鉴》《江苏省统计年鉴》,地图底图以2019年底徐州市行政区划为标准,底图来源于中国科学院地理环境所数据中心。

2 徐州市小城镇发展质量特征分析

2.1 高质量类型数量少,整体发展质量偏低

人口密度与城镇行政层级整体呈较显著的正相关性,镇的规模与发展密度相对较低[25]。截至2019年底,在建成区人口密度不断下降趋势下,全国小城镇平均建成区人口密度维持在4 321.74人/km2,江苏省5 197.75人/km2,徐州市5 038.99人/km2。徐州小城镇发展水平虽处于江苏省中下游,但从全国来看,其发展水平并不低,基本处于中等及以上水平。鉴于国家小城镇整体密度偏低,徐州也处于与全国平均水平相差不大的情况之下,依据自然断裂点分类法,按小城镇建成区人口密度的高低将徐州小城镇发展质量分为高水平、较高水平、中等水平、较低水平和低水平5种类型(表1、图1),其中,低水平和较低水平的小城镇共51个,占比52.58%;高质量水平的小城镇数量极少,仅2个;低于全市平均水平的小城镇有61个,占比62.89%。通过对比能够发现,2019年徐州市小城镇建成区人口密度优于全国平均水平的4 321.74人/km2,但低于全省平均水平的5 197.75人/km2。徐州小城镇发展质量也呈不断下降的发展趋势,平均建成区人口密度从2014年的5 886.73人/km2下降到2019年的5 038.99人/km2。

2.2 空间分布均衡分散,区县差异明显

经计算得到徐州小城镇发展质量的空间基尼系数为0.243,表明不同质量类型小城镇空间集聚程度比较低,呈较低水平的均衡分布状态(图1)。区县之间小城镇发展质量也有较大差异。丰沛两县小城镇发展质量较高,平均建成区人口密度分别达7 161.24人/km2和6 964.05人/km2。铜山区小城镇整体发展质量略高于全市平均水平,而新沂市、邳州市、睢宁县和贾汪区小城镇质量则均低于徐州整体水平,其中贾汪区平均质量水平最低,小城镇平均建成区人口密度仅为2 751.06人/km2。区县整体之间发展差异明显,内部质量也参差不齐。铜山区、邳州市与睢宁县内部小城镇发展差异最为明显,两极分化发展现象突出。铜山区小城镇数量多,少数发展质量较高的小城镇主要为北部的利国镇、柳泉镇及茅村镇、西郊的大彭镇和东部三区县交界处的大许镇,低质量小城镇则在区内广布。邳州市与睢宁县除少数城关镇及个别处于较好区位的小城镇外,其余大部分都处于低质量与较低质量水平。

表1 2019年徐州小城镇发展质量状况

图1 徐州小城镇发展质量的空间格局

2.3 大城市周边小城镇以低质量为主,中等城市周边小城镇整体质量较高

将以徐州市区和5个中等城市城区为中心的缓冲区与小城镇发展质量分布图叠加(图2),并对缓冲区内小城镇发展质量进行统计(表2)发现:①大城市周边小城镇发展质量普遍较低。市区核心圈内低质量及较低质量水平小城镇占核心圈内小城镇总数的69.56%,高于徐州整体的52.58%,其中,贾汪区主城区周边小城镇均为低质量及较低质量类型,因此,市区周边大致形成了一个低质量小城镇发展环。②中等城市周边高质量类型小城镇比重较大。丰沛两县核心圈内较高质量水平小城镇分别占其核心圈内小城镇总数的50%和66.67%,高于徐州整体的21.65%。邳州市和新沂市核心圈内小城镇以中等质量类型为主,中等及以上质量水平小城镇比重高于徐州整体水平。睢宁县核心圈内小城镇发展质量虽普遍偏低,但总体呈沿县城周边发展的特征。

图2 徐州小城镇发展质量的圈层分布特征

表2 徐州各级城市城区圈层内小城镇 质量类型情况

2.4 不同交通轴带内部差异明显,质量高低与距轴带距离具有相关性

通过缓冲区分析发现:①高速公路与普通铁路轴带内高质量水平小城镇比重较大(图3,表3)。高速公路与普通铁路轴带中等及以上质量水平小城镇所占比重均大于徐州小城镇相应质量类型的比重,其中,普通铁路轴带内小城镇建成区人口密度平均值为5 390.15人/km2,高于徐州整体水平。②高速铁路站点效应较为突出。高速铁路由于建成时间较短,加上镇域站点极少,轴带效应尚不明显,小城镇平均建成区人口密度为4 599.15人/km2,低于全市平均水平。高速铁路沿线拥有站点的小城镇质量水平较高,高质量小城镇呈以高铁枢纽城镇为主的“单点状”分布,如双沟镇、高作镇等。③高质量水平小城镇在高速公路与普通铁路轴带内呈不连续的“组团状”分布(图3)。从西北到东南,济徐、京台、连霍、徐淮高速公路轴带和丰沛、京沪、陇海普通铁路轴带覆盖多个在空间上不连续的高质量小城镇集聚组团。高速公路轴带中,济徐高速丰沛段集聚最为明显,普通铁路轴带中,在丰沛、京沪铁路轴带集聚最为明显。④随着与交通线距离的增加,较低质量水平小城镇逐渐增多,呈现距离衰减效应。如徐淮高速、陇海铁路、和徐盐高铁附近,小城镇呈现出离铁路线越远发展质量越低的趋势。

图3 徐州小城镇发展质量轴带分布

3 徐州小城镇发展质量的影响因素

小城镇发展质量与资源、环境、区位、经济发展及道路交通等密切相关[26]。根据相关因素典型性,数据可获得性及可操作性等原则,从城市发展水平、产业发展水平、交通条件、政策制度环境4个层面,分析徐州小城镇发展质量特征的主要影响因素。

3.1 城市发展水平是影响小城镇发展质量的直接原因

增长极及核心-边缘结构理论表明区域发展水平与区域中心城市综合竞争力紧密相关,中心城市发展水平越高,其带动辐射作用越强[27]。①作为区域中心城市,徐州2019年人均GDP为81 138元,低于江苏省平均水平的123 607元,仅为苏州等苏南城市的1/2,因此,徐州小城镇发展对应于大而不强的徐州市,整体呈较低的发展水平。②当城市处于向心力大于辐射力的发展阶段时,强中心格局会加大对周边小城镇人口和资源要素的吸纳,形成明显的虹吸效应。作为仍处于极化发展阶段的大城市,徐州主城区核心圈小城镇发展的人力、物力、财力等常被市区袭夺,从而影响其发展,小城镇多为低质量与较低质量类型,平均建成区人口密度仅为4 383.24人/km2。③中小城市周边小城镇是城镇化进程最为活跃的地区之一[28]。作为带动小城镇发展的重要城市单元,徐州各县或县级市核心圈内高质量水平小城镇比重相对较大,尤其丰沛两县,核心圈内小城镇平均建成区人口密度分别达6 050.42人/km2和7 617.15人/km2,且部分小城镇受城市扩张力作用明显,在发展过程中承担了县城部分职能,联合县城在空间上呈双核发展趋势,如丰县-华山镇、睢宁县-高作镇、新沂市-马陵山镇。

3.2 产业发展是影响小城镇发展质量的内生原因

城市及小城镇的经济发展基础、产业结构层次是造成城镇间发展差异的核心因素之一[29]。①从城市产业整体发展实力来看,2019年,江苏省地区生产总值三大产业结构比重为4.3∶44.4∶51.3,而徐州市为9.5∶40.4∶50.1,三大产业生产总值分别占全省的15.9%、6.5%和7.0%。可以看出,徐州经济发展对农业仍有较强的依赖性,工商业发展实力较为薄弱,小城镇也由此呈整体发展实力不强的局面。②农业在城镇发展的初级阶段起着重要作用,作为传统农业大市,徐州农民收入及粮食产量近年来增幅均居全省前列[30],因此呈现出小城镇发展质量空间格局与小城镇和农业发展水平耦合协调格局相对应特征,特别是丰沛两传统农业大县,与农业耦合协调度最高,大部分为协调型(图4,表4)。③工商业的发展是城市发展质量快速提升的关键,而徐州多数小城镇工商业发展并未完全跟上城镇发展速率,仅有小部分依靠独特的资源或区位优势,工商业发展取得长足进展。如工业起步较晚但发展势头强劲的邳城镇,已形成纺织、板材、矿泉水、食品酿造四大支柱产业;铁富镇以银杏产业构成的新型观光旅游产业带已成为其重要的旅游文化投资开发资源。但工业和商业发展基础的共同制约,仍决定了绝大多数小城镇发展的不利因素和障碍,致使徐州小城镇发展质量与工业和商贸服务业发展水平的耦合协调类型大部分为失调型。

图4 徐州小城镇发展质量与农业、工业、商业发展水平的耦合协调格局

表4 小城镇发展质量与不同类型产业之间的耦合协调情况

3.3 交通条件是影响小城镇发展质量的基础动因

道路交通走向某种程度上决定了小城镇发展质量的空间分布格局以及小城镇的空间发展方向[31]。徐州水陆空三大领域交通齐全,部分小城镇依托优越的道路交通条件,发展动力十足。①陆路交通方面,分布在济徐、京台、连霍、徐淮高速,丰沛、京沪、陇海铁路沿线的首羡镇、鹿楼镇、师寨镇、大彭镇、茅村镇、利国镇、大许镇等,由于交通通达度好、与外界交流方便,呈沿交通线高质量集聚发展的特征。如作为丰沛铁路重要站点且东临徐济高速重要出口的首羡镇,由于不断强化对现代农业的投入和商贸物流队伍的建设,已逐步成为区域性农副产品商贸物流中心。②航空运输方面,坐拥淮海经济区唯一对外开放的航空口岸——观音机场的双沟镇依托优越的交通条件不断产生连带效应,各类资源不断得到有效开发,使其成为欠发达地区的领先者。③港口运作方面,作为徐州重要内河港的万寨港、邳州港、双楼港等对小城镇发展影响极大。如邳州港运河镇由于长期作为水陆货物转运中心,发展质量不断提升,从而撤镇设为街道。④非交通沿线或非交通站点附近的小城镇,如四户镇、官山镇、占城镇、新店镇等,由于基础设施较差,产业结构以第一产业为主,且尚未大规模地与新兴产业模式结合,因此难以实现高质量发展。而高速铁路由于建成时间较短,且站点有限,大部分沿线小城镇发展无法在短期内得到带动,因而徐盐高铁沿线小城镇整体发展质量低于高速公路与普通铁路沿线小城镇。

3.4 政策制度环境是影响小城镇发展质量的重要外部力量

城市发展政策往往通过对资源调配、产业发展、要素投入等进行引导而发挥作用,成为小城镇发展的启动力和助推力[26]。①在发展战略方面,徐州市“十三五”期间实施开放带动战略,提出基本建成5个中等城市,引导生产要素和优势资源向县城集中,以推动城乡一体化发展。由此,徐州5个中等城市在依托各自优势的发展定位下,带动周边小城镇发展成效明显。城区周边小城镇发展质量明显高于其他区域,高质量小城镇也紧紧围绕城区拓展。②在发展规划方面,徐州市规划实施的“1530+30+130”城镇体系中重点建设的30个中心镇,平均建成区人口密度在2019年达6 182.86人/km2,超出全省平均水平,且有10个小城镇发展质量处于较高水平及以上,占徐州相应质量类型小城镇的43.48%。同时,在“十三五”期间,《徐州城市总体规划(2017年修订)》规划打造“一区一轴一带一通道”城镇空间格局。在城市发展战略及城镇体系规划助推下,徐州高质量小城镇分布大致与“一轴(东陇海城镇聚合轴)、一带(大运河-黄河故道城乡统筹发展带)”沿线打造的重点小城镇相吻合,轴带内小城镇如华山镇、魏庙镇、双沟镇等依托战略优势,成为较高质量水平的重要节点小城镇。

4 结论与建议

4.1 结论

基于小城镇建成区人口密度,对2019年徐州小城镇发展质量特征及其影响因素进行分析,结果发现:①区域发展水平直接影响小城镇发展质量。徐州城市发展低于全省平均水平,且与苏南差距较大,较低的城市实力难以对周边小城镇形成有效的辐射带动,致使小城镇整体发展质量偏低。②不同层级城市对小城镇发展的影响有着较大差异。作为仍处于极化发展阶段的徐州市,主城区虹吸效应削弱了周边小城镇的发展,小城镇质量水平偏低;徐州5个中等城市则在联接城乡发展中发挥重要作用,对周边小城镇发展具有较明显的带动作用,小城镇质量水平相对较高。③不同经济发展阶段,产业对小城镇发展的影响不同。农业是小城镇发展的基础,在其发展初期发挥重要作用;工商业是城镇质量进一步提升的关键。当前,徐州产业结构层次整体偏低,农业仍是小城镇发展的主要促动因素;徐州大多数小城镇工商业发展不充分,未能促动小城镇质量提升。④交通的轴带作用与交通站点的枢纽作用对小城镇带动发展明显。一是徐州主要交通轴带缓冲区内的小城镇平均质量水平较高;二是徐州高速公路及普通铁路轴带内形成多个高质量小城镇组团,其中,重要交通站点小城镇(如利国镇、首羡镇、双沟镇、大许镇等)发挥区域集散作用,成长为较高质量水平的区域增长极。⑤政策制度环境是促进小城镇发展的重要助推力。通过战略引领及规划实施,徐州各等级城市有序协同发展。其中,5个中等城市基于职能定位带动周边小城镇发展提质增效,重点中心镇则依托规划建设整体质量较高,在徐州城镇体系中发挥重要节点作用。

4.2 对策建议

根据基于建成区人口密度的徐州小城镇发展质量特征及其影响因素的分析,从3个方面提出提升徐州小城镇发展质量的建议。①优化城镇体系与空间布局。坚持开放带动战略,增强徐州作为区域性中心城市的辐射及带动能力。持续推行“1530”城镇体系,提升5个副中心城市及重点中心镇、特色小镇等的综合竞争力,推动市区与5个副中心城市及乡镇形成良好的结构关系。②重视道路交通网的建设。进一步完善由公路、铁路、航空等组成的综合交通运输体系,提高徐州对淮海经济区的辐射能力以及小城镇发展的带动效能。进一步配套规划发展村镇通达公路,促进非重要交通线小城镇集聚各类资源,以推动产业的培育和发展。③加快农业转型升级,大力发展工商业经济。坚持农业多种经营发展,推动农业产业化、规模化、品牌化发展。注重已有优势产业小城镇的产业集群建设,如邳州官湖镇板材集聚、睢宁县沙集镇电子商务集聚可为其他乡镇提供成功经验。鼓励产业基础薄弱的小城镇挖掘自身优势和特色,充分利用徐州多类型交通、良好的农业基础、丰富的文化资源等先天优势,城镇发展政策等后发优势,因地制宜发展一批富有竞争力、带动力的特色产业,提升小城镇发展实力。