未侵犯被膜的甲状腺乳头状癌发生颈部淋巴结转移的危险因素分析

2023-01-11巴晨曦徐帅娅张鑫茹通信作者

巴晨曦,徐帅娅,张鑫茹,孙 萌,马 喆(通信作者)

(山东第一医科大学第一附属医院<山东省千佛山医院>超声科 山东 济南 250013)

甲状腺癌是一种起源于甲状腺滤泡上皮或滤泡旁上皮细胞的恶性肿瘤,是头颈部最常见的恶性肿瘤之一[1]。在甲状腺癌的各种病理类型中,以甲状腺乳头状癌最为常见,占全部甲状腺癌的85%~90%[2]。颈部淋巴结转移是PTC患者预后不良及术后复发的重要危险因素,因此尽早诊断甲状腺乳头状癌患者是否发生淋巴结转移,可以更好地指导临床医师制定手术方案并评估患者的预后[3]。超声可以敏感地探查出直径约2~3 mm的甲状腺结节,目前已成为临床探查甲状腺最常用的影像技术,也是术前评估颈部淋巴结是否发生转移最常用的检查方法[4-5]。国内外许多研究发现年龄、性别、结节大小等因素对转移淋巴结的预测均有价值,但对于结节距被膜的距离对颈部淋巴结转移的预测价值研究较少[6]。本研究旨在回顾性分析PTC患者的临床特征和超声特征,探讨其与淋巴结转移的关系。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2021年4月—10月在山东省千佛山医院甲状腺外科及乳腺外科住院的104例甲状腺病例,所有病例术前均在山东省千佛山医院行超声检查,且术后病理显示为甲状腺乳头状癌(papillary thyroid carcinoma,PTC)。患者年龄为23~72岁,均龄(44.81±11.67)岁;病灶最大直径为3~22 mm,平均(7.26±3.35)mm。

纳入标准:①甲状腺腺体回声均质;②患者未行过其他甲状腺治疗;③术前检查、术中记录及术后病理信息清晰完整;④术后病理显示为甲状腺乳头状癌。排除标准:①癌灶侵犯被膜或被膜连续性中断;②癌灶为多灶性;③结节位于峡部。

1.2 方法

仪器选用SIEMENS Sequoia设备进行,使用18L6探头进行灰阶图像扫查,使用10L4探头进行弹性成像,探头频率为(6~13)MHz,患者去枕平卧于检查床上,完全暴露颈部,应用二维超声重点扫查结节的区域并记录结节的位置、大小、结节距被膜的距离、纵横比、边缘、成分、钙化等。所有图像由两名具有5年以上甲状腺超声经验的超声科医生进行回顾性分析评估。

1.3 观察指标及评定标准

本研究的临床指标包括年龄、性别等。超声指标包括位置、大小、结节距被膜的距离、纵横比、边缘、成分、钙化等。大小以结节的最大直径进行表示,结节边界清晰则按照边界测量,若结节边界不清则按照结节的最大边缘或周边声晕进行测量。结节距被膜的距离定义为结节的边界至甲状腺被膜或气管的最短距离。成分定义为没有囊性成分的为实性,囊性成分<50%的为实性为主,囊性成分≥50%的为囊性为主。钙化无论是表现为微钙化还是大钙化统称为钙化。根据术后病理结果设定,PTC患者发生淋巴结转移为异常组,PTC患者未发生淋巴结转移为正常组。

1.4 统计学方法

采用SPSS 25.0统计软件分析数据。符合正态分布的计量资料以均数±标准差(x-± s)表示,采用t检验;计数资料以频数(n)、百分率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。使用受试者操作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线来确定结节大小、结节距被膜的距离的截断值。在多变量分析中,应用二元Logistic回归来分析淋巴结转移的独立危险因素。

2 结果

2.1 单变量分析

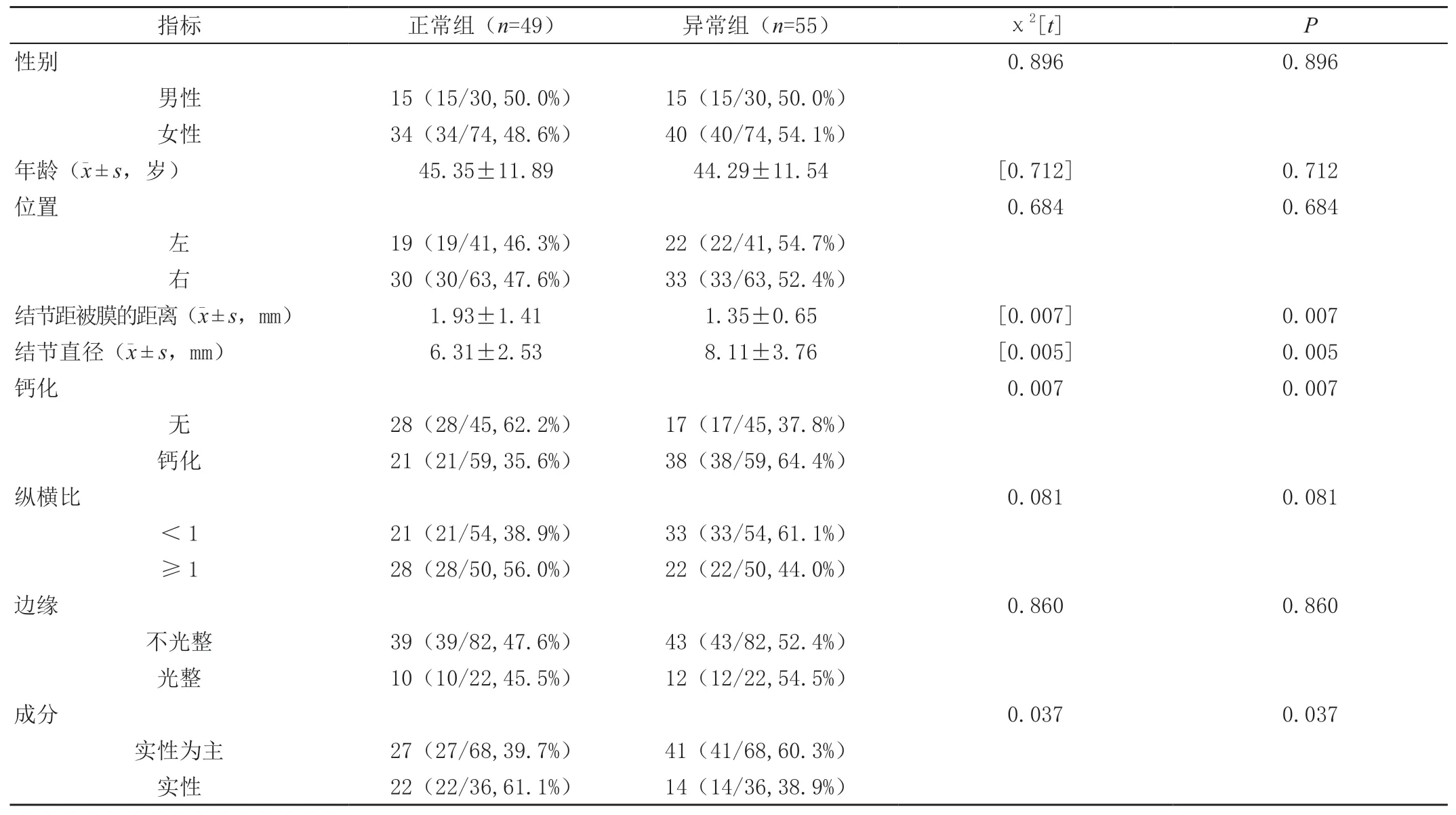

在单变量分析中,结节距被膜的距离、结节的直径、钙化、成分差异有统计学意义(P<0.05),而位置、纵横比、边缘差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 淋巴结转移相关因素的单变量分析

2.2 多变量分析

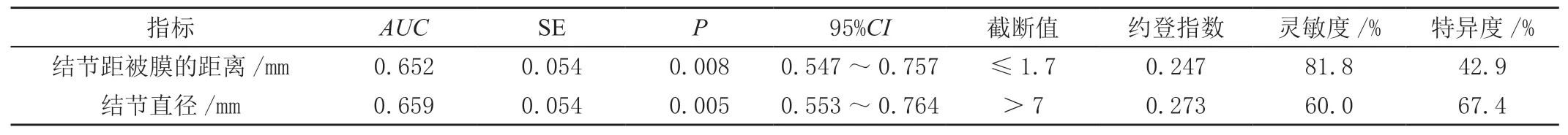

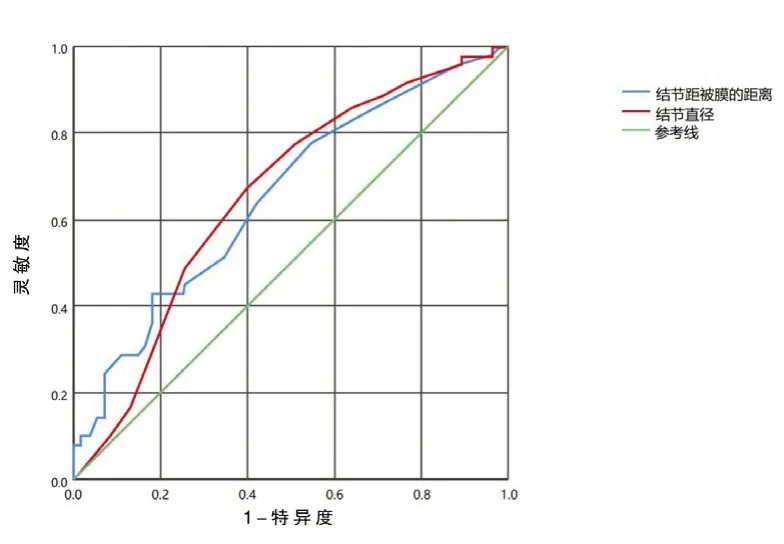

得出结节直径和结节距被膜的距离的ROC曲线,见图1。结节直径的截断值为6.5 mm,结节距被膜距离的截断值为1.7 mm,见表2。

表2 ROC曲线结果

图1 结节直径与结节距被膜的距离的ROC曲线

在多变量分析中,应用二元Logistic回归来分析结节距被膜的距离、结节的直径、钙化、成分等因素是否与CLNM独立相关。其中钙化、结节距被膜的距离(≤1.7 mm)、结节直径(>7 mm)是淋巴结转移的独立危险因素,见表3。

表3 淋巴结转移相关因素的多变量分析

3 讨论

2015年ATA指南建议对于已确定为甲状腺癌的患者术前均应通过超声检查来评估颈部淋巴结是否发生转移,但超声对于颈部淋巴结是否发生转移的诊断准确率及灵敏度较低[7]。先前许多研究都已表明,患者的年龄、性别、BRAFV600E突变等因素是PTC患者发生淋巴结的危险因素[8-9]。但许多因素是术后才能确定的。所以在本研究中,我们仅通过分析无被膜浸润的PTC患者的临床特征及超声特征,以进一步了解PTC患者淋巴结转移的危险因素,并为术中淋巴结的治疗提供依据。

之前已有研究表明,当癌灶侵犯被膜或突破被膜时,甲状腺乳头状癌患者发生淋巴结转移的概率增大[10-11]。因此我们有理由推断,癌灶距甲状腺被膜的距离,与淋巴结转移之间存在有联系。其原因可能是,当癌灶越靠近被膜时,使得癌灶接触淋巴管的概率增加,促进肿瘤细胞沿淋巴管向淋巴结转移[12]。本研究结果显示结节距被膜的距离≤1.7 mm时,无被膜浸润的甲状腺癌患者发生淋巴结转移的概率显著增加,且该影响因素的OR值最高,表明该因素与淋巴结转移的相关性最强。

结节的直径是判断PTC患者预后的重要因素,目前较多研究人员倾向于把7 mm作为分界标准[13-14]。本研究表明,结节直径是无被膜浸润的PTC患者发生淋巴结转移的独立危险因素,且根据ROC曲线得出,结节直径>7 mm时,无被膜浸润的PTC患者发生LNM的风险增加。可能是由于结节的大小与肿瘤细胞的增殖,血管的浸润相关,结节越大时肿瘤的侵袭性相对越高,更容易发生CLNM[15-16]。这也与之前大部分的研究结果相一致。但在本研究中,有22例病灶结节直径小于7 mm,却仍有淋巴结转移。因此本文虽然得出结节直径>7 mm是无被膜侵犯的PTC患者发生LNM的独立危险因素,但是单一地使用该截断值来判断淋巴结是否发生转移并不可靠,还应联合多种相关因素共同考虑。

在以往的研究中,对于结节的钙化进行了更加细致的区分,定义钙化直径小于2 mm为微钙化,直径大于2 mm为粗大钙化,且病灶内出现微钙化、粗大钙化是PTC患者发生淋巴结转移的危险因素[17-18]。但本文仅以是否出现钙化来评估与淋巴结的关系,无论是微钙化还是粗大钙化,统称为钙化。结果表示,无论是微钙化还是粗大钙化,钙化是无被膜侵犯的PTC患者发生淋巴结转移的独立危险因素。因此,若结节伴有钙化时,应仔细扫查是否发生了淋巴结转移,临床医生应考虑是否行预防性颈部淋巴结清扫。

本研究是回顾性研究,回顾性分析系统所存的超声图像,因此存在有一定的局限性,结节的最大直径通常是作为代表性的图像被保存于系统中,当图像显示为结节的最大直径时,我们默认此图像上结节距被膜的距离为最短距离,因此测量结节的大小以及距被膜的距离可能与实际结节的大小和距被膜的距离并不相符。其次超声医师之间对于图像的采集和图像的分析具有差异性,这也可能影响我们的研究结果。此外,本研究样本量不够多。为了克服以上缺点,有必要在多个研究所对大量结节进行前瞻性的研究。

综上所述,在未侵犯被膜的甲状腺乳头状癌患者中,结节距被膜的距离、结节的直径、钙化、成分与淋巴结的转移有关,且钙化、结节距被膜的距离(≤1.7 mm)、结节直径(>7 mm)是淋巴结转移的独立危险因素。