不同程度近视性屈光参差患者双眼间调节参数的差异性分析

2023-01-07岳鹏程杜秋萱孔玲解芳乔镇涛

岳鹏程 杜秋萱 孔玲 解芳 乔镇涛

屈光参差是指双眼间屈光度不一致的状态,目前没有明确的统一标准,我国屈光参差的定义主要参考全国儿童弱视斜视防治学组(1985年)提出的统一试行诊断标准[1],即双眼屈光度相差球镜≥1.50 D,柱镜≥1.0 D者为病理性屈光参差;而近年来,较多研究[2-3]以双眼间等效球镜度(SE)差值≥1.00 D为屈光参差的诊断标准,本研究以后者作为参考标准。近视性屈光参差的病因及发病机制尚不明确,但有研究显示可能与以下因素有关,如遗传、双眼间像差差异、不等的双眼视觉经验及受到视觉神经系统的影响等[4-5]。伴随着近视发病率的升高,近视性屈光参差发病率也将明显升高[6]。既往研究[7-8]显示,近视性屈光参差患者双眼间调节存在一定差异,但双眼间调节参数差异大小与屈光参差程度是否呈相关性尚需要进一步探讨。本研究通过对近视性屈光参差患者双眼间调节参数的差异与屈光参差程度的观察,探讨双眼间调节参数差值与屈光参差程度的关系,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象

纳入标准:单眼最佳矫正视力(BCVA)≥0.8;双眼柱镜度均≤1.50 D且≤1/2 球镜度;可充分理解及配合验光及视功能相关检查项目;隐斜量及集合功能均在正常范围内。排除标准:既往有屈光矫正史;有斜视、屈光间质混浊及相关眼底疾病;伴有可影响相关检查的全身性疾病。

收集2019年11 月至2021年6月在山东第一医科大学附属青岛眼科医院就诊的屈光不正及屈光参差患者共123例(246眼),年龄8~21岁。所有患者就诊前均未接受过各种类型屈光矫正方式,根据双眼间SE差值(SE差值=|近视度数较高眼SE-近视度数较低眼SE|)分为屈光不正组(SE差值≤0.25 D)、低度屈光参差组(1.00 D≤SE差值<2.50 D)和高度屈光参差组(SE差值≥2.50 D)[9-10]。其中,屈光不正组29例(58眼)、低度屈光参差组62例(124眼),高度屈光参差组32例(64眼)。本研究遵循赫尔辛基宣言,通过山东第一医科大学附属青岛眼科医院伦理委员会批准,批号:青眼伦审(快)[2019]17号。本研究征得患者本人或监护人知情同意。

1.2 视功能检查

所有纳入患者均需经过睫状肌麻痹下验光确定屈光度,根据主觉验光结果,在综合验光仪上附加相应球柱镜足矫后,再进行视功能检查。视功能检查均在次日复光时进行。

1.2.1 调节幅度(Accommodation amplitude,AMP)检查 采用移近法测量,一眼遮盖情况下行单眼检查。使用调节尺,嘱被检者注视近用视力表20/30处视标,再将视标沿调节尺缓慢向被检者眼前移近,直至被检者观察视标持续模糊,记录下此时模糊所对应的调节力读数所对应数值,测量3次取平均值进行记录,然后测量另外一眼。

1.2.2 正/负相对性调节(Positive relative accommodation/negative relative accommodation,PRA/NRA)检查 采用综合验光仪上近用(40 cm)视力表,远用屈光度足矫,要求被检者注视20/30视标,先在被检者眼前逐渐增加正镜片,每次增加+0.25 D,直至眼前视标开始且持续模糊,记录下此时所加最大正镜度,为NRA值,测量顺序为先右眼后左眼,单眼测量完成后进行双眼测量;测量PRA需要在调节反应测量完成以后,测量过程与NPA测量过程类似,再次确保患者所见视标清晰,在患者眼前逐渐增加负镜片,每次增加-0.25 D,直至注视视标开始且持续模糊,记录此时所增加的负镜度,为PRA值。NPA、PRA检查均先进行单眼检查,后行双眼检查。

1.2.3 调节灵活度检查(Accommodative facility,AF)使用±2.00 D翻转拍,先行单眼检查,后行双眼检查。先遮盖一眼行单眼检查,选择20/30视标的视力卡,将近视力卡固定于被检者眼前40 cm处。嘱被检者上下翻转两面镜片,且每次翻转前需通过镜片看清视力卡上相应视标并准确读出,时间共计1 min,记录最后能看清的视标对应的数字编号(N),用调节灵活度=(N-1)/2 计算结果,单位为每分钟翻转次数(Cycleper minutes,cpm)。双眼检查为双眼注视状态下,测量及记录方式与单眼方式相同。

1.2.4 调节反应(Accommodative reaction,AR)测量 采用融像性交叉柱镜法,保持检查室低照明度,在患者眼前放置±0.50的交叉柱镜,使用近视表上的十字条栅视标,此时被检者视野可以形成前后2条焦线,让被检者观看垂直水平焦线对比度是否一致,根据被检者表述在双眼前进行球镜调整至竖直水平焦线同样清晰。

1.3 双眼间调节参数的差值

本研究中所有双眼间调节参数差值的定义方式为:双眼间调节参数差值=近视屈光度较高眼调节数值-近视屈光度较低眼调节数值。

1.4 统计学方法

横断面研究。采用SPSS 22.0统计学软件进行统计分析。数据资料经W检验服从正态分布,以±s表示,组间均数经Levene检验方差齐性。3组间性别差异的比较采用卡方检验;3组双眼调节参数的比较,符合方差齐性均采用单因素方差分析,事后多重比较采用Bonferroni检验;不符合方差齐性则采用Welch检验,事后多重比较采用Tamhane’s检验;屈光参差程度与双眼调节参数值、双眼间调节参数差值的相关性检验选择Spearman 相关性分析,并对有相关性的变量数值建立相关性回归方程。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况

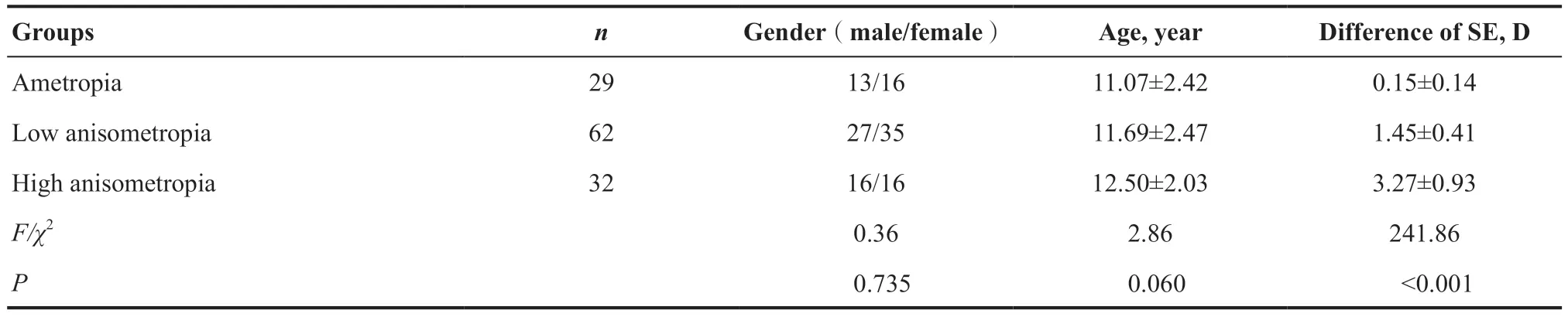

屈光不正组、低度屈光参差组和高度屈光参差组患者性别占比、年龄差异无统计学意义(χ2=0.36,P=0.735;F=2.86,P=0.06);3组间SE差值差异有统计学意义(F=241.86,P<0.001)。见表1。

表1.3组患者一般资料比较Table 1.Comparison of general data between three groups

2.2 3组间患者双眼调节参数值及双眼间调节参数差值比较

3组患者双眼NRA值、AR值、PRA值、AF值差异均无统计学意义(均P>0.05),但双眼间PRA差值、AR差值、AMP差值差异有统计学意义(F=7.36,P<0.001;W=7.47,P<0.001;W=9.25,P<0.001)。见表2。

表2.3组间患者双眼调节参数值及双眼间调节参数差值比较情况Table 2.Comparison of binocular adjustment parameters between the three groups

2.3 3组事后多重比较

单因素方差分析事后多重比较显示,屈光不正组与低度屈光参差组、高度屈光参差组间的AR差值比较差异有统计学意义(P=0.005,P<0.001);屈光不正组与高度屈光参差组、低度屈光参差组的PRA差值比较差异有统计学意义(P=0.020,P<0.001);屈光不正组与低度屈光参差组、高度屈光参差组的AMP差值比较差异有统计学意义(P=0.002,P<0.001);其余数值组间两两比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。

2.4 屈光参差程度与AR差值、AMP差值的相关性分析

屈光参差程度与双眼间AR差值、AMP差值呈低强度的正相关性(r=0.22,P=0.014;r=0.36,P<0.001),即双眼间SE差值越大,双眼间AR及AMP差值越大。屈光参差程度与双眼间AR差值线性关系为Y=0.073X+0.043(R2=0.075,F=6.62,P=0.002);屈光参差程度与双眼间AMP差值线性关系为Y=-0.386X-0.084(R2=0.079,F=10.35,P=0.002)。

3 讨论

既往研究[7]证实,近视性屈光参差双眼间调节参数存在不对等的情况。本研究中,屈光不正组、低度屈光参差组与高度屈光参差组间双眼NRA、AR值、PRA、AF值差异无统计学意义;3 组双眼值、PRA差值、AMP差值差异存在统计学意义,这说明屈光参差对眼睛调节参数的影响可能主要体现在单眼调节参数数值而非反应在双眼调节参数数值上。无论是在高度屈光参差组还是低度屈光参差组,双眼AR差值、PRA差值、AMP差值的绝对值均明显高于屈光不正组,而双眼间调节参数存在明显不对等状态可能会是双眼间屈光参差发生发展的促进因素[11]。与屈光不正组相比,低度屈光参差组和高度屈光参差组中近视屈光度较高眼均存在更明显的调节滞后、更小的调节幅度及较低的PRA值;由此来看,近视度数较高眼存在明显的调节上的劣势,在双眼视近的情况下,由于调节劣势导致的远视性离焦,可能会造成近视产生和加深;此外,调节也会间接造成视近时双眼间视锥、视杆细胞接受的刺激不同,使双眼间视网膜清晰度造成一定差别,长期影响容易造成双眼间屈光参差程度进一步增大[12-13]。

本研究中,双眼间屈光参差程度与双眼间AR差值、AMP差值呈现一定程度的相关性,说明随着双眼间屈光度差异程度增大,AR差值与AMP差值越大,导致双眼间长期存在调节不对称情况,这可能是引起双眼间屈光度差别进一步增大的原因。有研究者观察了55例屈光参差范围为0.50~5.50 D的成年人,结果显示屈光参差阈值超过1.75 D时,近视度数较高一眼存在更为明显的调节滞后[14];但另一项研究[6]显示,双眼间屈光参差程度大小与双眼间调节差异无统计学意义。这2项研究结果的差异可能是不同研究对象及不同研究环境所导致的。屈光参差程度越大,双眼间AR差值越大,这一引发原因还需要后期进一步的纵向研究进行证实。熊佳伟等[15]认为,评价屈光参差双眼视功能,有助于屈光参差患者干预措施的选择及改善预后。注意屈光参差患者双眼间调节参数的差异,必要时可进行单双眼调节功能训练,或者及时配戴角膜塑形镜,这2种方式可以改善双眼间调节参数的差异[16-17]。本研究认为,在临床工作中,除了常规测量双眼调节参数值外,也应该注意单眼调节参数数值(如单眼NRA、单眼AR、单眼PRA)的测量,尝试有效降低双眼间调节参数的差异。

本研究中3组双眼间PRA差值差异有统计学意义,且随着屈光参差程度呈逐渐增大状态。但本研究的相关性分析结果显示双眼PRA差值与双眼屈光参差程度间并未存在显著相关性,可能是由于本研究中数值波动较大导致的误差。双眼间相对优势眼可能对屈光参差的发生发展存在一定影响[18],但优势眼对双眼间调节差异长期的影响还在需要进一步研究进行证实。本研究显示屈光参差程度对双眼间AMP差值、AR差值呈现一定相关性,提示双眼间屈光参差程度会对双眼间调节差异情况产生影响。

本研究存在以下不足之处:首先,由于样本量小,数据还存在一定的波动,还需要进一步的深入研究;其次,本研究为横断面研究,并未对以上病例进行长期随访,屈光参差患者双眼调节参数发生的变化到底是屈光参差发生的原因还是屈光参差发病导致的结果尚不明确,这需要进一步的纵向研究来证明。

利益冲突申明本研究无任何利益冲突

作者贡献声明岳鹏程:收集数据,参与选题,撰写论文,修改论文中关键性结果、结论,根据编辑部的修改意见进行修改。杜秋萱、孔玲:收集数据,参与选题和设计,修改论文中关键性结果、结论,对论文的修改。收集数据,参与选题,设计及资料的分析和解释。解芳:收集数据,参与选题和设计。乔镇涛:参与选题和设计,参与论文修改