全球海洋治理中非政府组织的角色

——基于实证的研究

2023-01-06陈曦笛张海文

陈曦笛 张海文

(1.清华大学,北京 100088;2.自然资源部海洋发展战略研究所,北京 100860)

一、全球海洋治理困境与非政府组织的勃兴

当前,全球海洋生态系统正在面临一系列挑战。除了传统的陆源和海上污染外,气候变化、过度和非法捕捞、海洋酸化与海洋塑料污染等问题所造成的威胁也不断凸显。①张海文:“百年未有之大变局下的国家海洋安全及其法治应对”,《理论探索》,2022年第1期,第5页。同时,海洋的流动性与连通性往往导致某一区域的海洋危机扩散为全球性危机,也使得任何一个国家都很难独力解决自身所面临的海洋治理危机。在这种“利弊共享”背景下,倡导“各国共治”的全球海洋治理概念逐渐在国际社会得到接受,并被视为人类维持海洋生态系统结构和功能的必要路径。②Dorota Pyc,“Global Ocean Governance,”TransNav:International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation,Vol.10,No.1,2016,p.159.全球海洋“善治”的实现仰赖基于国家间共识建立的国际规则和秩序,且需要各国诚意地据此推进国内海洋治理与区域合作治理。

然而,在现实图景中,决策环节的阻滞、实际行动的不足和监督机制的失灵使得海洋“公地悲剧”仍在全球范围内不断上演,全球海洋治理目标的实现正面临困境。①UN,“Global Marine Governance and Oceans Management for the Achievement of SDG 14,”May 2017,https://www.un.org/en/chronicle/article/global-marine-governance-and-oceans-management-achievement-sdg-14;G20,“Improving Future Ocean Governance-Governance of Global Goods in an Age of Global Shifts,”March 31,2019,https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2019/05/t20-japan-tf6-5-improving-future-ocean-governance-1.pdf.首先,国家利益分化下的立场对抗严重阻碍全球海洋治理决策。治理规则的磋商不仅是法律问题,更是直接影响各国利益分配的政治议题。因此,各国不同的发展水平与政治背景,决定其参与海洋治理的动机与目标,并造就差异化的理念和立场。②Donald R.Rothwell&David L.Vanderzwaag,eds.,Towards Principled Oceans Governance,Routledge,2006,pp.349-365.例如,发展中国家考虑到自身经济发展需求和实际治理能力,普遍强调国际社会应当稳妥推进海洋治理行动,往往反对设置强制性目标。而以欧洲国家为代表的部分国家则倾向于试图设置相对激进的目标,以海洋保护为名,行“圈地运动”之实③付玉:“欧盟公海保护区政策论析”,《太平洋学报》,2021年第2期,第29-30页;桂静:“不同维度下ABNJ海洋保护区现状及其趋势研究”,《太平洋学报》,2015年第5期,第5页。。国家对于各自诉求的坚持,导致在诸如公海保护区建设、国家管辖海域外生物多样性(BBNJ)养护与可持续利用等亟待世界各国共同决策的问题上,一般性规则的形成举步维艰。其次,以政府为中心的治理机制对全球海洋治理实施的贡献能力有限,难以应对广泛存在的海洋挑战。全球海洋治理的实施很大程度上是国际社会协同提供,“成本高昂、受益周期漫长、管理方式复杂”的全球公共产品的过程。要将全球海洋治理的各方共识转化为治理实效工作浩繁,需要在宽广的海域中投入资金、技术、人力、组织等资源,故绝大多数的发展中国家难以提供决定性的贡献。同时,原本起关键作用的海洋大国贡献近年受到逆全球化思潮和国内经济形势的影响,呈现出“供给意愿和供给能力持续减退的现象”。④崔野、王琪:“全球公共产品视角下的全球海洋治理困境:表现、成因与应对”,《太平洋学报》,2019年第1期,第65页。最后,全球海洋治理缺乏有效的外部监督。当前全球海洋治理规则体系仍缺乏在实施过程中对主权国家的有效监督,本应发挥此种作用的国际组织及其他条约机制,往往受制于授权范围和大国主导的现象。国家间的相互监督亦很难对主权国家,尤其是对海洋大国造成实质性的制约。

鉴于“政府间”模式的局限性,非政府组织在全球海洋治理中重要性日益显现。截至目前,各国及国际组织⑤如无特别说明,本文中的“国际组织”指政府间国际组织,即“由两个以上国家组成的一种国家联盟或国家联合体”,而不包括非政府组织。参见王铁崖主编:《国际法》,法律出版社,1995年版,第379页。对“非政府组织”尚无统一的定义,而是各有侧重。经济合作与发展组织(OECD)认为,非政府组织可广泛地包括,非由国家机构建立的营利性组织、基金会、志愿机构、教育机构和教会等组织。⑥OECD,Voluntary Aid for Development:The Role of Nongovernmental Organizations Report,1988.与此不同,联合国经济及社会理事会(ECOSOC)指出,非政府组织是不由政府实体或政府间协议建立,但目的及宗旨(aims and purposes)同《联合国宪章》保持一致的组织。⑦ECOSOC,Arrangements for Consultation with Non-Governmental Organizations,Resolution 1996/31,para.1-10.相比之下,欧洲议会(COE)的界定更强调非政府组织成立的法律基础、跨国性和公益性。⑧COE,European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non-Governmental Organisations,ETS No.123,Art.1.综合考虑现有定义⑨Stephan Hobe,“Non-governmental Organizations,”Max Planck Encyclopedia of Public International Law,2010,pp.1-2.和研究主旨,本文中的非政府组织是指,由非国家机构或个人依照一国国内法建立的,以公共目标为主要追求的基金会和志愿机构等形式的跨国组织。

非政府组织的独立性与公益性,使它们在一定程度上能够摆脱以自我利益为基础的立场,而将全球海洋“善治”作为其活动的核心追求。这种定位让非政府组织能够在治理政策形成与“国际造法”进程中被视为中立一方,也令其成为各国及国际组织海洋治理活动的适格监督者。同时,自20世纪60年代初“世界环境保护运动”①John McCormick,Reclaiming Paradise:The Global Environmental Movement,Indiana University Press,1991,pp.47-52.兴起至今,关注海洋生态环境非政府组织的数量和影响力一直在迅速增长。②Baird Straughan and Thomas Pollak,The Broader Movement:Nonprofit Environmental and Conservation Organizations(1989-2005),The Urban Institute,2008,p.1.大量的非政府组织行动有助于弥补各国政府治理能力的缺口。通过在不同领域和议题上的细分工作,非政府组织有效促进全球海洋治理,不但提出新理念、新概念,并且推动其落实,避免全球海洋治理停滞在口号之上。在实践中,非政府组织已经同国家及国际组织一样,成为保护和恢复海洋生态不可或缺的力量,深刻影响着全球海洋治理的发展进程。但值得注意的是,非政府组织不总是处于中立的地位,而是难以避免地有时为部分国家或利益集团所控制,并服务于它们的特定利益诉求。③Carolyn A.Islam,“Non-Governmental Organization Vulnerabilities:Donors and Resource Dependence,”CMC Senior Theses,2015.如何认识和处理全球海洋治理进程中同非政府组织的互动关系,紧密地关涉着我国国际话语权的获取与国家海洋利益的维护。

国内研究对于非政府组织的一般性关注主要始于2000年以后。④王勇、方建伟:“非政府间国际组织略探”,《当代法学》,2002年第7期,第89-91页;何艳梅:“非政府组织与国际环境法的发展”,《环境保护》,2002年第12期,第10-12页。在国际政治领域内,非政府组织被认为因其庞大的数量、广泛的全球参与和强烈的道义性,正在从不同角度影响主权国家的外交活动。⑤徐莹、李宝俊:“国际非政府组织的治理外交及其对中国的启示”,《国际关系学院学报》,2004年第3期,第30-33页。在国际法视野下,非政府组织也开始被视为国际社会中有别于国家和政府间国际组织的“第三种力量”,起到促进国际法的编纂和发展,监督国际法实施等作用,且有助于推动国际法律制度的民主化。⑥黄志雄:“非政府组织:国际法律秩序中的第三种力量”,《法学研究》,2003年第4期,第122-131页。尽管国内研究已经对于非政府组织的地位和作用有一些阐释⑦于宏源:“非国家行为体在全球治理中权力的变化:以环境气候领域国际非政府组织为分析中心”,《国际论坛》,2018年第2期,第1-6页;王怡然:“非政府组织参与南极国际治理的地位与作用”,《太平洋学报》,第2022第3期,第85-89页。,但其中仍存在补充、完善之空间。一方面,聚焦特定领域中非政府组织活动的研究尚不充分。就全球海洋治理而言,该领域中理念冲突显著、各方利益交织和涉及客体混杂等情况对非政府组织参与所造成的特殊影响⑧Lisa Campbell et al.,“Global Oceans Governance:New and Emerging Issues,”Annual Review of Environment and Resources,Vol.41,No.1,2016,pp.517-543.,在不少研究中未能得到充分考虑。另一方面,部分研究仅着眼于理论阐释,而缺乏充分的实证支撑。这往往导致研究结论不符合实际情况,对策建议脱离我国现实需求的疏漏。有鉴于此,本文在梳理132个非政府组织既有涉海实践的基础上,归纳其在全球海洋治理中发挥的作用,分析非政府组织影响治理进程的主要路径,并立足于我国现实情况,结合当前非政府组织实践的发展趋向,提出具有针对性的因应建议。

二、非政府组织参与全球海洋治理的既有实践

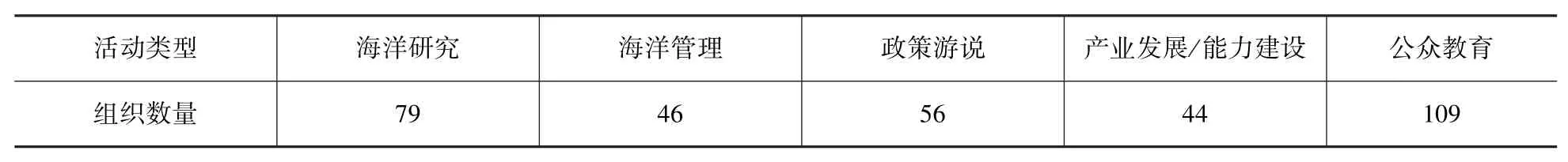

在过去的数十年间,非政府组织之活动已经逐渐渗入全球海洋治理的几乎所有层面。“自下而上”地将全球海洋治理理念与个人、企业及社会关联起来,仍是非政府组织参与全球海洋治理的主要方式。但随着非政府组织在全球海洋治理结构中变得愈发重要,其“自上而下”地影响治理决策的实践也正在变得更为普遍。⑨本文统计了共132个非政府组织的相关信息,主要整理自国际组织提供的公开资料,包括联合国教科文组织公布的《全球海洋科学报告》、布鲁塞尔国际学会联合会和国际商务局公布的《国际组织年鉴》、2017年以来联合国海洋大会参会名单以及出席BBNJ国际磋商会议名单等。在统计的非政府组织中,归属国为美国的有49个,归属国为英国的有11个,归属国为瑞典的有9个,归属国为加拿大的有8个,归属国为德国的有6个,归属国为其他国家的共计49个。

2.1 海洋研究与管理

平衡短期海洋利用需求与长远生态利益的必要性,使得海洋管理与养护成为一项日益复杂的工作。以海洋划区管理为例,确定某一海洋区域是否有必要或适宜被作为海洋保护区,首先要建立在科学证据与经济可行性评估之上。就科学证据而言,现阶段海洋保护区划设的主要依据通常被认为包括,生态价值上的稀缺性、对特定物种生活的重要性、生物多样性与自然性四个方面。①IUCN,“An International Instrument on Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in Marine Areas beyond National Jurisdiction VI,”https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/paper_vi_options_and_approaches_for_establishing_and_managing_marine_mpas.pdf,访问时间:2022年6月12日。这些要求均非“不证自明”,而只有在深入的科学研究与反复验证后才能得出结论。将特定海域设为海洋保护区的价值,即这种保护能否对于生态起到维持或修复作用,必须经过专业评估。特定海洋区域的保护或保育是否会严重影响特定人群的基本生计,也需要得到经济上的衡量。不仅如此,海洋保护区在得到建立后,仍有待评估、管理与恢复等工作持续推进。

不难想见,任何国家和政府间组织都没有能力,在广袤海洋区域内包揽所有工作。因此,非政府组织在实践中承担大量的海洋研究与管理事务,有力地支持了“政府间”机制的决策及其落实。在海洋研究方面,在统计样本中近三分之二的非政府组织都将相关研究视为其工作的重要部分。例言之,保护国际基金会(Conservation International)就致力于帮助各国监测和管理其水域,防止海产行业的破坏性捕捞或养殖做法,并通过研究提供科学证据,促使各国沿海的栖息地被纳入海洋保护政策之中。仅在2020年,保护国际基金会就在公海区域内,识别并标记了超过116个此前不为人所知的珊瑚礁。②“Conservation International,”https://www.conservation.org/,访问时间:2022年6月12日。显然,这些新发现的珊瑚礁区域就很可能在未来成为海洋划区管理的重要依据。

在海洋管理方面,非政府组织也承担了相当一部分传统意义上被认为属于国家职能的工作。成立于1895年的野生动物保护协会(Wildlife Conservation Society),在近60个国家管理着数百个保护项目,并协助这些国家在全球建立了超过245个保护区。近年来,野生动物保护协会也将目光转向了海洋治理。协助政府及社区保护和管理世界海洋保护区网络,已被视为该协会“海洋长期保护战略”的重要组成部分。该协会参与建设的古巴蕾娜海洋公园项目和肯尼亚的基斯特·普蓬古蒂海洋国家公园均被视为海洋公园建设的典范。除直接参与海洋管理外,诸如世界野生动物基金会(World Wildlife Fund)这样的非政府组织更致力于在海洋捕捞、观赏水族领域创建具有广泛影响力的行业标准,以此强化可持续利用目标下的海洋管理。

总体来看,非政府组织开展大量海洋科研工作,为全球治理决策提供了相对客观可信的信息来源。这些来源“中立”的海洋研究成果,被认为有助于促进政策制定者、资源利用者、媒体及公众之间认知共识的形成。③Alexandra Vance and Robert Rangeley,“Non-Governmental Organization Roles in Shaping Future Ocean Governance and Management,”in Dirk Werle et al.,The Future of Ocean Governance and Capacity Development,Brill Nijhoff,2019,p.56.不仅如此,非政府组织在很多场合完成了全球海洋治理中的管理事务,分担国家和国际组织力有不逮或缺乏动力承担的工作。

2.2 政策游说

不同于国家与基于国家间协议行动的国际组织,全球海洋治理中的非政府组织不天然地享有权力去决定某项政策。但从既往实践中不难看出,非政府组织正在通过不同的方式游说政策制定者,以改变他们的认知与决策。

南极及南大洋联盟(Antarctic and Southern Ocean Coalition)由世界自然基金会和绿色和平组织等21个环保组织以联合支持的形式建立。该组织专注于南极和南大洋生态系统保护,已经获得了南极条约制度内的官方观察员身份。在较短的时间内,该组织就向南极海洋生物资源保护委员会提交了《审查旅游政策的战略方法的关键问题》《管理和控制在南大洋作业的渔船和渔业支持船的提案》《圈定海洋保护区和海洋保护区的主要原则》等大量提案和建议,并向南极条约协商会议提交了“南极旅游的适用约束性规则倡议”“马德里议定书审查报告”等文件,深入地参与到规则的制定过程之中。

应当指出,这种非政府组织的参与实践,并非因为南极地区特殊治理机制而形成的个例。例如,地球法律中心(Earth Law Center)就在世界范围内,游说各国政府制定和实施自然权利法,包括墨西哥科利马州的宪法修正案、菲律宾的自然权利法案、加利福尼亚州圣莫尼卡市的可持续性权利条例和科罗拉多州克雷斯顿镇的决议。在国际论坛上,地球法律中心启动海洋权利计划,倡导非人类权利的保护,且该计划已经获得来自32个国家的官方与非官方组织的签署。海龟岛修复网络(Turtle Island Restoration Network)则成功游说20个国家,在国内法中纳入强制性配备海龟排除装置的规定,以使得捕虾活动不会伤及海龟。

在海洋保护区问题上,公海联盟(High Seas Alliance)作为主要国际协调机构,推动了“3030”倡议,即在2030年前将全球海洋的30%部分作为海洋保护区。当前该倡议已经得到了超过80个国家或地区的认可或支持,并成为《生物多样性公约》缔约方大会的核心议题之一。在深海矿产开发问题上,全球抉择(Global Choices)协同组织了“阻止深海采矿(Stop Deep-Seabed Mining)”活动,游说临近矿区国家禁绝深海采矿。在渔业问题上,国际可持续发展研究所(The International Institute for Sustainable Development)致力于通过研究和公众宣传支持世界贸易组织目前的渔业补贴谈判,呼吁尽快终结有害的渔业补贴(end harmful fisheries subsidies),助力制定支持可持续渔业的多边和区域贸易规则和政策。值得注意的是,部分非政府组织的“游说”活动甚至体现出更为强硬的特征,其中的著名代表就是绿色和平组织(Green Peace)。该组织以在海上阻碍渔业捕捞、干扰海洋开发活动的激进海洋保护运动闻名。

非政府组织在国家和国际两个层面,都广泛地开展了政策游说工作。非政府组织由于其公益性和独立性带来的道义优越性,借助当前发达的网络媒体传播,往往能够迅速引发各国公众的关注,从而对于政策制定者形成舆论压力,使其被迫审视以至接纳该组织提出的方案。尽管一些既有实践显得较为激进,或本质上是为实现某些利益集团的特定诉求服务,但应当承认,非政府组织的政策游说在不少情况下,的确为决策者提供了更为客观的视角和智识上的支持——尤其是对一些后发国家而言,客观上有助于促进全球海洋治理的科学化与专业化。

2.3 产业发展与能力建设

尽管非政府组织大多不以营利为目的,但借助资金、经验与技术的输出,这些组织在产业层面大大推动了全球海洋可持续利用的实现。首先,面向产业界,非政府组织通过传播科学知识和鼓励公众作出“更环保的决定”,从市场层面增加对可持续发展产品的需求,开拓新的市场。这种市场需求的出现也相应地刺激了生产者转型。海洋管理委员会(Marine Stewardship Council)就推出了生态标签与可持续发展渔业认证计划,为可持续捕捞获得的海产品提供认证和奖励,进而影响人们购买海鲜时的选择。目前已经有超过34 500个营业场所、20 000种海产品和280多个渔业产业链,获得海洋管理委员会的生态标签和可持续捕捞认证。这种策略无形地提高了受认证产品的附加值,而对于其余产品造成了社会责任层面的谴责,行之有效地倒逼生产者采取符合海洋治理要求的方式进行生产。

其次,有能力的非政府组织倾向于直接参与海洋产业的可持续发展建设。美国的罗萨利亚项目(Rozalia Project)就组织研究团队,研发了世界上首个超细纤维捕捉洗衣球,并寻求将该发明投入生产,以实现对海洋和人类食物链的保护。海洋风险与复原力行动联盟(The Ocean Risk and Resilience Action Alliance)致力于通过开创性的产品,释放和激励更多的私人投资和混合融资进入海洋可持续发展领域。荷兰的海洋清理组织(The Ocean Cleanup)则利用取样、遥感、建模和循环技术,绘制海洋塑料流向图,量化世界海洋中的塑料污染,并研发海洋清理系统,以实现更高效率捕捞并回收海洋塑料。

最后,和传统观念中非政府组织活动不同,部分组织已经开始为国家或国际组织实施海洋治理提供能力支持和建设保障。保护国际基金会就已经帮助了十多个国家,实现渔业社区的可持续发展,并指导沿海社区通过渔业管理和红树林养护,缓解和适应气候变化。大自然保护协会(The Nature Conservancy)参与了全球70多个国家和地区的数百个项目。在海洋治理方面,该协会在近年为保护黑山共和国泽塔河水域和克罗地亚的克鲁帕河水域提供了专业支持。此外,海洋法律守护者协会(Sea Shepherd Legal)与加蓬国家公园国家机构开展能力建设合作,为西非中部加蓬打击渔业犯罪的多个政府机构提供法律和政策支持。该协会还与帕劳政府结成联盟,提供海洋保护法律问题方面的培训和咨询,以提高当地检察官、法官和执法人员的专业能力。

2.4 公众教育

虽然国家在制定海洋治理政策时的复杂态度是全球海洋治理频频受阻的直接原因,但从根本上看,不可持续的人类活动和资源利用才是海洋生态环境恶化的最终原因。个人及企业对海洋治理问题的认识和看法将决定他们采取的行动。因此,促进公众参与海洋问题的解决被大多数非政府组织视为关键工作。可以说,非政府组织在全球海洋治理中最常承担的工作仍是公众教育与宣传。在统计样本中除了少数一些专业性较强的组织外,非政府组织大都将公众教育视为重要责任。从现实的角度看,公众教育不仅有助于非政府组织传播自身观点,更是吸引募捐,维持组织运转的重要途径。随着传播手段的改变,非政府组织开展公众教育与推广的方式也愈发具备影响力。

海洋基金会(The Ocean Foundation)就推出了“谁拯救了鲸鱼潟湖(Who Saved The Whale Lagoon)”的宣传纪录片。该项目详实地记录人类与鲸鱼在圣伊格纳西奥湖的互动过程,并传播该组织从三菱公司建设工业盐厂计划中拯救了一个灰鲸种群的纪实故事。通过这种宣传,一开始仅有几位科学家和环保倡导者参与的运动,迅速通过网络和传统媒体发酵,发展为一项覆盖数百万人的全球运动,从而被认为是环境保护历史上最成功的案例之一。蓝色使命组织(Mission Blue)多次筹办实地考察活动,组织公众参观生态和谐的“希望之地”,希望借此令大众认识更多值得受到保护的生态系统、人类、动物和植物。同时,蓝色使命组织也积极通过纪录片、社交媒体、传统媒体和各类新型媒介开展宣传活动,快速将“希望之地”活动推向世界。为野生动物而工作组织(Let’s Work for Wildlife)在2019年发起了关于解决海洋塑料问题的倡议,旨在提高国际社会对于塑料危害的意识,改变消费者的行为,希望促使公众停止购买一次性塑料产品。

当前,大量非政府组织频繁的活动和推广,使得海洋生态保护相关信息得以快速传播。这种传播中共同的信息潜移默化地在全球范围内建立起了认知共识,并间接地影响政府和行业的政策选择。通过讲述引人注目的“故事”,参与全球海洋治理的非政府组织能够借由信息化时代便捷的传播渠道,在广泛的潜在受众中引发共鸣,促进公众对海洋保护和海洋治理的支持。

表1 132个非政府组织参与全球海洋治理的主要活动类型

三、非政府组织实践影响全球海洋治理进程的路径分析

在国际事务中,行为者的长期参与往往意味着相应影响力和话语权形成。尽管非政府组织尚未能像此前部分研究预想一般,获得国际法上的主体地位①黄世席:“非政府间国际组织的国际法主体资格探讨”,《当代法学》,2000年第5期,第69-71页。,但非政府组织的既有实践在当下已然嵌入全球海洋治理的发展之中,并通过直接与间接的方式,补充国家及国际组织海洋治理之阙如,有力地影响了治理进程。一方面,非政府组织全面参与到全球海洋治理的规则制定、具体实施与监督机制之中。另一方面,非政府组织的活动能够引导国际舆论,建构自身难以替代的“专家”地位,并通过资金与人员的流转将自己的立场反映于该进程之中。

3.1 直接路径

(1)推动规则政策的制定

尽管全球海洋治理的首要决策者仍然是各个国家,但非政府组织在规则形成与政策制定过程中,正在取得越来越多的话语权。当前,非政府组织并未能在国际法上取得同国家一样的“正式地位”。这意味着在全球海洋治理“立法”过程中,非政府组织往往并不能通过“赞成”或“反对”左右结果。然而,非政府组织并未因此被阻隔于该领域的国际造法进程之外。相反,非政府组织能够与部分国家或国际组织建立长期协作关系的组织,或是与此相反,成为有力的“施压者”,从而影响全球海洋治理规则与政策的走向,而且这种情况正在变得愈发普遍。②Arnold Pronto,“Some Thoughts on the Making of International Law,”The European Journal of International Law,Vol.19,No.3,2008,pp.604-607.

近年以来,在包括联合国机构在内的政府间组织中,获得观察员或咨询地位的非政府组织数量大幅增加。③Felicity Vabulas,“Consultative and Observer Status of NGOs in Intergovernmental Organizations,”in Bob Reinalda,Routledge Handbook of International Organization,Routledge,2013,pp.215-228谨就统计样本而言,保护海洋咨询委员会(Advisory Committee on Protection of the Sea)取得了国际海事组织观察员地位;塔拉海洋基金会(Tara Ocean Foundation)和国际环境 法理事会(International Council of Environmental Law)分别取得了联合国经济及社会理事会观察员和咨询地位;南极和南大洋联合体为《南极洲条约》机制下的官方观察员。这种“官方身份”使得非政府组织能够通过提供信息、观点和支持性论点(supporting arguments)来游说国际组织官员和各国代表。

除了此类正式的地位外,非政府组织也早已成为国际会议中的常客。海洋之神(Oceanus)组织在格拉斯哥举行的26届联合国气候变化大会场外会议上,就以“恢复和保护菲律宾的红树林与公众参与气候行动的必要性”为题发表专题讲话。事实上,仅在每年的联合国海洋大会上,就有相当多具备海洋治理经验的非政府组织被邀请参加会议并发言,例如统计样本中的珊瑚礁天文台(Observatorio Pro Arrecifes)、安必维安全与合作研究所(Ambivium Institute on Security and Cooperation)和公海联盟等组织。同时,非政府组织与国际组织也建立了紧密联系。如深海保护联盟就与国际海底管理局接触频繁。仅在2021年底,深海保护联盟就两次致函国际海底管理局,强调对环境影响评估的关注,对公众咨询程序中的缺陷表示严重关切。在BBNJ养护和可持续利用规制制定进程中,公海联盟、海洋基金会和蓝色海洋基金会等非政府组织全阶段地深度参与谈判,并积极争取在国际海洋法法庭提起咨询管辖权的法律地位。①施余兵:“国家管辖外区域海洋生物多样性谈判的挑战与中国方案——以海洋命运共同体为研究视角”,《亚太安全与海洋研究》,2022年第1期,第41页。除此之外,一项加拿大学者的研究也表明,多个美国非政府组织自2013年以来越发显著地影响着国际海底管理局的深海海底环境管理体制建构进程,有效地强化“地缘政治权力的持有者”的掌控。②[加]安娜·扎利克、张大川:“海底矿产开采,对“区域”的圈占——海洋攫取、专有知识与国家管辖范围之外采掘边疆的地缘政治”,《国际社会科学杂志(中文版)》,2020年第1期,第168页。

在国家海洋治理政策的形成中,非政府组织的影响也不容小觑。鉴于非政府组织在各国国内法上普遍享有法律主体地位,诸如地球之友(Friends of the Earth International)的非政府组织可以利用一国的立法程序、司法制度和公众舆论等多种途径造成政治上的压力,迫使国家改变海洋治理选择,转向与该组织诉求更为贴近的政策。新西兰全球环境和养护组织(Environment and Conservation Organizations of Aotearoa,New Zealand)③“Environment and Conservation Organizations of Aotearoa,New Zealand,”http://www.eco.org.nz/,访问时间:2022年6月12日。也以提交新西兰渔业和其他海洋物种可持续性的审查报告等方式,持续敦促新西兰海洋政策的制定与修改。

特别值得注意的是,充分的先行科学研究也赋予了非政府组织观点,在规则政策的制定过程中突出的“权威性”。在很多时候,国家反而没有动力进行与海洋生态保护相关的科学研究,而非政府组织受其设立与资助目的之影响,反而主导了大量基础海洋研究工作。这些先行研究产生的科学证据使得其观点具有科学上的说服力。尽管这些研究所得出的一部分结论可能并非完全正确,但往往因为工作量的负担和动机的缺乏而难有后续研究予以检验。

(2)参与海洋治理的实施

任何规则与政策的效果最终都在于实施情况,全球海洋治理亦是如此。在规则并不清晰的情况下,通过承担全球海洋治理进程中的具体工作,非政府组织有机会在实践中将自身的愿景转化为现实图景。以海洋划区管理为例,“2020后全球生物多样性框架初稿”将保护30%海洋的建议性目标纳入了案文。④“2020后全球生物多样性框架初稿(共同主席说明)”,联合国环境环境规划署网站,https://www.cbd.int/doc/c/9e0f/a29d/239fa63d18a9544caee005b5/wg2020-03-03-zh.pdf,访问时间:2022年6月12日。尽管已经得到了一些国际支持和讨论,但迄今为止,国际社会并没有就该目标及其具体内涵达成共识。然而,非政府组织已经广泛地参与到这一目标的实施之中,在全球几乎所有的海洋保护区建设中,都可以发现非政府组织的身影。

在此情况下,非政府组织除了能够在很大程度上影响哪些区域能够被作为海洋保护区保护,它们作为管理者还能够决定哪些具体保护措施应当得到采取,并调用资源加以实施。以印度尼西亚四王群岛海洋保护区为例,被授权参与该保护区管理的多个非政府组织就被给予了很大的自主性。这些非政府组织灵活地使用了包括旅游费用分区收取、巡逻体系和蓝色支持基金在内的管理工具。⑤Casey White et al.,“The Bridging Role of Non-governmental Organizations in the Planning,Adoption,and Management of the Marine Protected Area Network in Raja Ampat,Indonesia,”Marine Policy,Vol.141,2022,p.10.在加勒比海地区,波浪之下组织(Beneath the Waves)长期与巴哈马的渔业和农业部以及旅游部合作,为巴哈马专属经济区的持续管理提出建议。基于长期工作中的数据和研究,波浪之下组织公布了3个关键生物热点区,并认定这些区位具有海洋生态保护价值,最终促使巴哈马政府同意在专属经济区范围内重新考虑海洋空间区划,并建立相应的保护机制。换言之,基于与政府及国际组织的合作或它们的授权,非政府组织在相当一部分海洋区域内成为海洋治理项目的实际运营方,故它们可以在委托意旨和权限范围内,较为灵活自主地选用自身认为妥当的海洋生态保护和恢复措施。

可见,协同或独立承担区域管理工作已经成为非政府组织影响全球海洋治理进程的重要方式之一。不仅如此,长期的实践又循环地增长各国和国际组织对于非政府组织参与和知识贡献的依赖,从而巩固这些组织在全球海洋治理中的地位。

(3)监督治理目标的实现

阻碍全球海洋“善治”实现的重要因素之一就是缺乏有效的监督机制。相同背景的国家对于彼此的治理缺陷往往表现出相互“容忍”的态度,而即便持有不同立场的国家也很可能受到相互间外交关系的约束。更令人担忧的情况是,一些国家可能出于政治原因无端指责另一些国家违反了全球海洋治理目标。

由于具备独立的资金和专业知识来源,参与全球海洋治理的非政府组织往往不受国家利益的约束,故非政府组织相比政府或由政府支持的国际组织被认为“更直接、更有力地拥护高尚的伦理或道德价值或生态原则”,故自20世纪90年代开始,监督各个国家的行动和遵守国际协议或标准,就已被作为非政府组织参与全球海洋生态保护的重要路径。①Grant Hewison,“The Role of Environmental Non-governmental Organizations in Ocean Governance,”Ocean Yearbook Online,Vol.12,No.1,1996,p.47.具体而言,非政府组织监督治理目标实现的路径大致有三。首先,非政府组织在认为相关国家未充分承担海洋治理责任时,可以通过信息披露和发布独立报告等方式,影响国际舆论以及相关国家的国内民意,用“公开羞辱”等方式向该国政府施加压力。其次,非政府组织能够借助国际组织机制,发起针对特定国家活动的审查,要求相关国家作出改变或补救。最后,非政府组织可以利用相关国家的国内法制度,以法律机制或政治诉愿的途径监督该国政府的决策和行动。

可以说,非政府组织作为中立监督者的地位在当下已经得到广泛承认,并成为各国及国际组织提高声誉和证明政策制定和实施透明度的重要途径。例如,在全球渔业治理中,非政府组织向区域渔业组织提出了多项审查要求。这些要求广泛地得到了12个区域渔业管理组织成员国的回应,即便一些区域渔业管理组织在涉及敏感和有争议的问题时有限制非政府组织参与的倾向。②Matilda Petersson,“Transparency in Global Fisheries Governance:The Role of Non-governmental Organizations,”Marine Policy,Vol.136,2020,pp.5-8.南极和南大洋联合体更是将审查生态保护情况作为其日常工作之一。近年来,该组织陆续发布包括《南极海洋生物资源保护委员会表现评估》《磷虾渔业管理30年——挑战依然存在》和《审查马德里议定书的实施情况:缔约方的检查(第14条)》在内的治理现状审查结论,充分发挥了对相关国际组织和公约缔约国的监督作用。非政府组织还要求在BBNJ未来的环境影响评估程序中占据一席之地,对各国的环评进行“监督、审议和审查”。③施余兵:“国家管辖外区域海洋生物多样性谈判的挑战与中国方案——以海洋命运共同体为研究视角”,《亚太安全与海洋研究》,2022年第1期,第40页。

然而,在实践观察中也不难发现,具备特定构成背景的非政府组织在发挥其监督功能时,并非对某一海洋治理问题的所有涉及方一视同仁,而是倾向于绕开自身的利益攸关方,选择性地发表观点和开展行动,甚至刻意“抹黑”部分国家。例如,我国就在不久前通报了一起境内某海洋公益组织选择性搜集和公布所谓我国“沿海海洋垃圾统计数据”,故意炒作我国海洋治理问题,以“监督”之名损害我国国际形象。④参见“监测数据‘虚胖’,这个组织暗中干着怎样的勾当?”,人民网,2021年11月2日,http://finance.people.com.cn/n1/2021/1102/c1004-32271152.html。

3.2 间接路径

(1)国际舆论走向的引导

在直接影响国际海洋治理之外,非政府组织在一定程度上塑造了世界各国公众、政要乃至国际组织官员对于海洋生态问题的看法。非政府组织可称当前最积极的海洋治理信息传播者。统计样本中的绝大部分非政府组织都参与了公众宣传工作。这些宣传活动的形式包括但不限于媒体文章、生态宣传片、调研报告、生态竞赛和社区教育。更值得关注的是,非政府组织借助传播手段,在国际舆论中灌输的实质内容——其中包括一些误导性的信息。

其一,非政府组织强调海洋生态危机的严峻程度,而极端的海洋生态破坏后果被选择性地反复呈现,为公众塑造了强烈的刻板影响。事实上,尽管全球海洋治理仍然面临很大挑战,但在相当多地区,海洋生态环境的破坏在各国的努力之下已经得到制止与恢复。①“中国生态修复典型案例集”,中华人民共和国自然资源部网站,2021年10月29日,http://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202110/t20211029_2700323.html。其二,非政府组织惯常将生态环境问题归结于特定政策或国家活动。应当认识到,海洋生态并非维持恒定状态而是处于动态的平衡之中。但非政府组织往往在缺乏实质证据的情况下,将海洋环境恶化或物种数量减少与人类活动建立因果关系,造成“所有海洋生态衰退均由人类活动造成”的错误印象。其三,非政府组织夸大治理的效用。为吸引公众注意及募集活动资金,非政府组织往往夸大自身治理活动以及其倡导路径的“重要性”,而对海洋治理的局限性避而不谈。这种具备迷惑性的信息有时源自非政府组织对于特定问题认知和调查的局限性,但在不少时候,这种传播的原因则更为复杂和具有目的性:由于非政府组织大多需要捐助以维持自身运转,这也为部分作为出资方的利益集团影响和操纵非政府组织扭曲事实,煽动舆论以实现不正当诉求提供了机会。②Carolyn A.Islam,“Non-Governmental Organization Vulnerabilities:Donors and Resource Dependence,”CMC Senior Theses,2015.例言之,公海联盟就是非政府组织有倾向性鼓吹扩张公海保护区的典型代表。该组织在国际宣传中极力强调公海“生态至关重要,受到严重威胁”,且公海上的生物多样性热点地区必须“得到优先保护”,但往往对保护所涉区域的紧迫性、可行性、可持续性以及对当地社区经济生活的潜在影响避而不谈。

总体而言,非政府组织在数十年间,将保护、摄影和通信的经验与最新的数字和社会技术相结合,利用媒体、社群和故事的力量,领导公众参与海洋治理。鉴于存在募资需求和缺乏追责机制,数量可观的非政府组织所开展的这些活动,正在成为全球海洋治理进程中最主要的信息传播出口。非政府组织在提出目标和推广计划时更为激进,但也让这些组织具备了更强的影响力和号召力。无论这些信息是否属实,它们都在客观上引导了国际舆论,使之倾向于非政府组织的预期。

(2)“专家”地位的建设

全球海洋治理是专业化的工作,故“专家”的必要参与贯穿从决策到实施的整个过程。例言之,蓝色气候方案(Blue Climate Solutions)致力于提高对海岸和海洋在减缓和适应气候变化中作用的认识,消除海洋生物碳循环方面的“知沟”,并推动蓝色碳捕获和储存,为蓝色经济的可持续发展提供信息。经过多年发展,蓝色气候方案已经在海洋碳循环问题上卓有声誉,故联合国环境署在启动“蓝森林”项目也将其作为创始合作伙伴,为项目提供支持与指导。

气候分析组织(Climate Analytics)成员则包括政府间气候变化专门委员会成员、气候金融、气候谈判和气候政策分析等方面的专家。除发布多份极富影响力的气候报告外,气候分析组织通过塔拉诺阿对话(Talanoa Dialogue)、巴黎协定跟踪调查等为国际组织和各国政府提供科学、政策和分析支持,并协助小岛屿发展中国家和最不发达国家参加海洋气候谈判和论坛,向谈判者提供按需的技术、政治、战略和法律简报和建议。

由此可见,在实践中相当一部分的非政府组织扮演了“科学、政策和经济知识的创造者和编辑者”的角色,通过链接、协调这些跨区域和跨学科的工作,为自己建构起具备权威性的“专家”之地位。③Alexandra Vance and Robert Rangeley,“Non-Governmental Organization Roles in Shaping Future Ocean Governance and Management,”in Dirk Werle et al.,The Future of Ocean Governance and Capacity Development,Brill Nijhoff,2019,p.56.如前所述,非政府组织一方面承担了大量的研究工作,并在管理实践中积累数据与经验,建构自身在特定议题上的专业性。另一方面,非政府组织与学界的联系极为密切,甚至如德国的气候保护、能源和交通研究所(IKEM)这样的非政府组织,就是由从事海洋研究的专业研究人员为主体建成的。这种智识上的优势地位使得国家及国际组织在海洋治理问题上往往与其形成长期协作甚至依赖关系。

(3)项目资助与人才培养

非政府组织在过去二十余年来,已经成为全球海洋治理相关出版物的主要资助方之一。尽管科学研究可能是客观的,但其进展方向和讨论内容难免受到资助来源的影响。海洋馈赠组织(Sea Legacy)就专门成立捐赠项目“波涛(The Tide)”,以“在世界各地扩展和资助各种可持续项目”。该项目至今已经资助了包括巴哈马社区海洋科学家的认证监督机制、防止塑料进入海洋的关键捕获研究、泰国红树林养蜂业促进项目、法属波利尼西亚的“超级珊瑚”托管及研究项目以及东帝汶珊瑚礁监测项目在内的全球研究及调研工作。而这些项目资助显然均有助于转化为支持其立场,但有时并非完全符合事实的“科学性结论”。

非政府组织对于人才培养的重视也值得关注。在这种情况下,非政府组织正在世界范围内,同科研院所与机构合作,帮助培训并雇佣下一代海洋治理管理者。例如,加拿大戴尔豪斯大学的海洋管理硕士项目2008年至2015年毕业生中,仅受雇于海洋环保组织就有11人,占该项目所有毕业生总数的12.5%。①Alexandra Vance and Robert Rangeley,“Non-Governmental Organization Roles in Shaping Future Ocean Governance and Management,”in Dirk Werle et al.,The Future of Ocean Governance and Capacity Development,Brill Nijhoff,2019,p.55.除此之外,非政府组织对年轻的海洋研究者提供了比政府或国际组织更为开放的资助渠道,注重与之建立良好的长期合作关系。项目资助和人才培养并不能在短期内,强化非政府组织在全球海洋治理中的地位,但这种潜移默化的影响很可能在未来提供源于治理制度之外的、更为深层次的影响力。

总体来看,非政府组织正在传统上以主权国家为中心的全球海洋治理中,扮演愈发重要和多元的角色。随着国际社会深刻地认识到多主体参与对于解决海洋治理挑战的必要性②Heloise Berkowitz et al.,“Organizational Perspectives on Sustainable Ocean Governance:A Multi-stakeholder,Metaorganization Model of Collective Action,”Marine Policy,Vol.118,2020,p.8.,非政府组织在当下不仅继续着发挥连接公众和企业的功能,更是被世界各国和国际组织接纳为全球海洋治理决策与实施过程的协同方,并逐渐成为不可或缺的一环,也因此能够直接和间接地获取更多“权力”。然而,出于追求自身利益的动机,非政府组织活动同样可能出现过度夸大海洋治理危机、盲目推进绝对化海洋保护乃至恶意攻击特定国家等问题。无论如何,非政府组织影响力不断扩大的趋势,在未来相当长一段时间内不太可能受到阻遏,反而会因为海洋问题的加剧和治理需求的增加而将得到进一步加强。非政府组织的选择和行动将更为显著地影响各国现实和潜在的国家利益,这也要求各国更为审慎和妥当地处理与非政府组织的互动关系。

四、我国视角下的启示与反思

既往实践表明,非政府组织正在从多个维度影响着全球海洋治理进程的发展方向。尽管如此,在全球海洋治理领域,至今还没有形成十分成熟且真正具备全球影响力的非政府组织。相当一部分相关非政府组织的生命周期极短,而传统的大型环境保护组织又大多尚未将重心转向海洋事务。因此,对我国而言,在这一领域培育和发展非政府组织的“窗口期”仍然具备。从现实情况出发,协助我国当前处于活跃中的非政府组织,衍生、支持和指导更多的非政府组织参与国际海洋治理,可能是较为合理的路径。

4.1 重视非政府组织对全球海洋治理的影响

从自然条件看,我国是海洋大国,但从参与全球海洋治理的实践经验看,在国际海洋事务上的参与度和话语权等方面,我国相较美国和欧洲国家尚处于不利地位。但近年来,海洋对于我国发展与安全重要性的认识已经得到长足的提升,建设海洋强国已成为我国“实现中华民族伟大复兴的重大战略任务。”③“向海图强 总书记心系海洋”,求是网,2022年4月22日,http://www.qstheory.cn/zhuanqu/2022-04/14/c_1128560837.htm。在海洋命运共同体理念的指引下,更充分地参与全球海洋治理不仅是国家利益的必然要求,也是我国作为“负责任大国”的主动担当。

考虑到大国博弈背景下,国家间外交在当前面临的阻力,非政府组织可以被视为我国参与全球海洋治理,并在其中获取话语权的补充路径。非政府组织在全球海洋治理进程中,不仅扮演着建议者、管理者和公众媒介的角色影响政策路线,还可作为监督者,利用国际声誉评价“对抗”国家和国际组织权力。然而,长期以来,我国往往对于非政府组织可能对国内政策带来的扰动与不稳定性较为关注,而轻视了国家与非政府组织之间“建设性互动关系”的重要作用。

事实上,作为后发的海洋国家,我国更有必要正视非政府组织在全球海洋治理中的宝贵价值。首先,与非政府组织的协作能够增加我国在国际讨论中的发声渠道。非政府组织的独立性与公益性也可以为我国合理科学的提案与观点提供背书,避免其遭到部分国家或特定利益集团的无理打压。其次,非政府组织作为公众与“国家间”机制的沟通桥梁,能够很好地纾解我国在现阶段,仍旧作为发展中国家代表所面临的国际舆论压力。借助非政府组织渠道,我国政策和立场得以更全面、舒缓地为各国公众所理解。最后,非政府组织的专业性有助于弥补我国海洋治理,尤其是远洋治理实践不足、缺乏管理经验的弱项,全面提升我国海洋治理的决策与实施能力。

4.2 警惕非政府组织的“政府化”与传统海洋强国的“垄断”

尽管公益性、独立性是非政府组织的特点,区别于“政府间”机制的组织构成并不意味着,非政府组织天然地具有以海洋生态为先的中立超然地位。

一方面,非政府组织的全球海洋治理既有实践,呈现出与各国政府及国际组织协同、耦合的特点。从活动开展情况上看,相当一部分非政府组织执行的项目是在部分政府支持下进行,或者跟随某种“政府间”倡议,因为政府的委托始终是非政府组织资金的重要来源。从人员组成来看,参与海洋治理的非政府组织人员常常来自国家政府官员。经由“旋转门”机制,非政府组织成员也很容易地就能被吸纳入政府机制。这种人员的双边交流在使得非政府组织对于国家海洋治理政策制定与实施更具影响的同时,也构造了政府与非政府组织的合作、指导甚至控制关系。在美国,非政府组织中的合格人员就常常被吸引进入政府管理部门,并形成了一种“受人欢迎”的传统。①Andrew Hurrell and Benedict Kingsbury,The International Politics of the Environment:Actors,Interests,and Institutions,Oxford University Press,1992,pp.223-224.该问题在对统计样本的分析中也不断被发现。例如海洋行动之友、南极和南大洋联合体等非政府组织的多名核心成员,都曾有赴政府或国际组织任职经历。简言之,非政府组织的“政府化”不仅包括在某些国家或国际组织提供大量资源支持与项目委托时,完全根据这些政府之需求或指示开展特定活动的情况,还包括在人员构成上与政府官员的频繁交换和高度融合。此种“政府化”趋势往往使得非政府组织从实质上丧失所谓“独立性”,而成为部分国家“如臂指使”的工具。在非政府组织在全球海洋治理中影响力不断扩大的背景下,“政府化”的非政府组织很可能被用于增强操纵者的国际话语权,而使与之立场相左的国家受到打压。

另一方面,参与全球海洋治理的非政府组织,正在被以美国为首的传统海洋强国所“垄断”。事实上,来自北方国家的非政府组织处于主导地位,“垄断”宣传平台或信息来源、财政资源、人力资源,而来自南方国家的非政府组织处于边缘地位的情况②Grant Hewison,“The Role of Environmental Nongovernmental Organizations in Ocean Governance,”Ocean Yearbook Online,Vol.12,No.1,1996,pp.42-43.,自20世纪末至今,一直没有得到改变。在统计的132个参与全球海洋治理的非政府组织中,有超过五分之四非政府组织的成立地或主要活动地处于欧美国家。其中,有49个来自美国,11个来自英国,9家来自瑞典。而相比之下,来自中国且参与全球海洋治理非政府组织数量并不多。同时,非政府组织间相互资助、支持的现象非常明显,大量的非政府组织实际上都由更大的非政府组织或非政府组织联盟控制或指导。①David Brown and Archana Kalegaonkar,“Support Organizations and the Evolution of the NGO Sector,”Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,Vol.31,No.2,2002,pp.243-244.这种现象无疑会放大传统海洋大国“垄断”非政府组织所带来的影响。

在全球海洋治理进程中,非政府组织的“政府化”与“垄断”现象应当引起我国的警惕。非政府组织为传统海洋大国所控制意味着,这些生态“专家”和海洋治理的“监督者”都将倾向性地选择自己的立场,而将所谓“研究”的中心和批评的矛头指向我国,塑造对我国不利的国际舆论导向。

4.3 发展“公私协同”的全球海洋治理模式

非政府组织已经成为全球海洋治理中不可或缺的重要力量,且影响力仍在不断扩张。部分国家已经开始利用非政府组织的特殊角色,以获取更多的国际话语权。在厘清非政府组织的实践与角色后,我国有必要重新审视过度依赖“政府间”机制参与全球海洋治理的现有路径。尽管我国智库及其他非政府组织建设已在建设之中并取得长足进展,但我国在海洋治理领域的非政府组织数量极少,且影响力亦孱弱。这种与我国发展程度和海洋治理水平不相符的非政府组织成熟度,不仅使得非政府组织协作无法成为我国争取国际话语权的有效路径,甚至使之被视为我国需要警惕和防范的“对立”角色。从现实情况来看,我国参与全球海洋治理的模式应当从“政府全面主导”转向“公私协同”,以最大程度地发挥非政府组织的力量。

就具体因应路径而言,首先可以选择发展现有的非政府组织。近年来,我国在推进全球海洋治理相关非政府组织建设方面已有一些举措。例如,国家海洋局依据《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,在2017年印发了《关于加强海洋智库建设的通知》,以海洋智库建设促进“海洋工作科学民主依法决策”。②“国家海洋局关于加强海洋智库建设的通知”,中国海洋发展研究中心网站,2017年8月18日,https://aoc.ouc.edu.cn/2017/0818/c9823a68918/pagem.htm。在政策扶持下,我国已有一批参与海洋治理的非政府组织正在成长之中。我国可在尊重其独立性和设立宗旨的同时,增加对于这些非政府组织的全球海洋治理相关项目委托和课题研究,促进这些组织的快速、健康发展。

其次是培育新的海洋治理非政府组织。一方面,我国有必要引导关注诸如环保、气候领域的现有非政府组织,转向全球海洋治理研究。这些组织不仅应关注我国海洋问题,服务于国内“海洋工作”,更要参与国际问题的讨论与解决,参与国际非政府组织的业务竞争。另一方面,增加新设非政府组织也同样重要。除了在我国境内鼓励创设新的非政府组织外,推动现有非政府组织以出资、指导和分支的方式在其他国家地区设立非政府组织,也不失为我国的合用选项。

最后则是增强与国际非政府组织的联系与互动。随着我国参与国际事务不断增加,成为国际上的负责任大国,各级政府有必要在一定程度上调整此前对于非政府组织的态度,避免过度扩张国家安全的范畴,更多地容许其在法律的范围内独立开展业务,并有意识地通过信息往来、项目委托创造接触。同时,我国的非政府组织也是联系海外非政府组织的重要桥梁,且非政府组织的良好互动,更不容易引发关于组织独立性的质疑。

五、结 语

当代海洋问题的特殊性催生了以“各国共治”为核心的全球海洋治理理念。传统的“国家间”机制在全球海洋治理中,暴露出国家共识难以达成和具体措施无法落地的困境。在此情况下,非政府组织的出现弥补“国家间”机制的不足,使之成为治理进程中不可或缺的重要角色。目前,非政府组织不仅承担了大量海洋研究、区域管理以及公众教育事务,有力推动有关海洋可持续利用的产业升级与欠发达地区的能力建设,还广泛地开展针对各国政府及国际组织的政策游说工作。从既有实践中可以发现,非政府组织正在通过直接路径,充分参与全球海洋治理中“立法”、实施与监督的全过程,并且灵活地借助国际舆论、专业能力与对外支持的间接路径造成更为深远的影响。

对我国而言,非政府组织是我国获取全球海洋治理中国际话语权的重要工具,牵涉着“建设海洋强国”宏伟愿景的实现,应当引起我国的重视。同时,参与全球海洋治理的非政府组织在发展过程中,出现了与部分国家政府相勾连的情况和海洋大国“垄断”的现象。有鉴于此,我国有必要转向“公私协同”的全球海洋治理参与策略,着重发展和培育具有“中国基因”的非政府组织,并强化与全球范围内非政府组织的联系与协作。