“能量”勾起的回忆

2023-01-03杨明明

杨明明

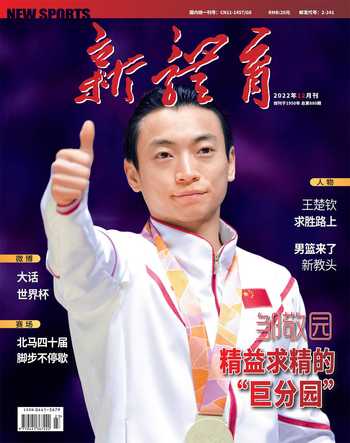

童非当年在单杠比赛中。

教练生涯中的一番经历把我领进了动力学的大门,让我开扩了思路,多了一个角度去观察、分析动作技术,从而也加深了对某些动作要领的认识。

譬如,在实践中我们早就知道“下沉”是单杠项目最基本的技术,也是最关键的技术。具体来说,就是在回环过程中运动员的发力与杠子弯曲后开始反弹的配合问题。我们知道单杠上的所有动作都是回环动作,由于身体重力和旋转中惯性力的作用,每一次回环到杠柱的垂直面时,杠子就弯屈到最大程度,然后出现反弹。这个反弹力伴随着回环中的惯性力,就是作用于人体的外力。运动员如何发力以配合这股外力去适应动作的需要,这就是我们所说的“下沉”技术。

当我头脑中进入了动力学的意识后,开始明白了杠子弯曲的过程就是一个储存弹性势能过程。当弯曲到了极点开始反弹时,就是释放弹性势能,同时以力的方式作用于悬垂在杠子上的人体。就像玩弹弓那样,杠子弯曲的程度越大,则对于人体的反弹力就越大。如果运动员在这过程中撒手,身体就会沿着摆动形成的圆周轨迹的切线方向飞出去。对于同一个人而言,杠子弯曲越大,身体的飞行就越远或越高。

最近这些年,单杠上越杠空翻类型的动作越来越多,难度也越来越大。我印象最深的是直体后空翻转体360度抓杠,这个动作要把身体抛到杠上一人多高,需要巨大的能量。也就是说,做这个动作的前提条件是要把杠子狠狠地搞弯,才能伴随着回环中的惯性力一起把人弹上空中翻跟斗。

在我的记忆中,上世纪70年代末,中国运动员童非就采用了独特的“盖浪”技术把下法做得又高又飘。他是在下法前的最后一个大回环下摆过了垂直面后,采用压臂和猛兜腿的技术,不让身体经过手倒立的位置,将整个身体像一个锅盖那样扣向后方,把杠子向后拉弯,有利于在身体下摆时更多地打弯,从而“注入”了更多的弹性势能,以求得更大的反弹力度。

童非的技术是他的独创。大约在90年代初,我跟一位美国教练交流技术,他用了一个“中国式摆动”的词,我一下子没有反应过来,追问了一下,才知道他指的就是童非的“盖浪”技术,现在想起来,应该用“童非摆动”可能更合适。体操界只认创新动作,却不怎么记住创新技术。从某种意义上讲,一个有价值的创新技术往往能带出一批新动作,对于体操技术的发展而言,它比创新动作更有价值。童非是在中国成长的,长期以来,中国队却在越杠空翻类动作方面处于落后状态,难道我们不应该认真反思吗?

“童非摆动”是单杠技术的一大突破,后来在双杠的一些大回环、大摆动动作中,也出现躯干大幅度的弯曲鞭打技术,都可以看作“童非摆动”的变异。因为在童非之前,所有体操项目的所有摆动动作中,运动员的腰部都不允许出现大幅度的弯曲,否则就会被看作技术、姿势错误。

对于有些动作的技术分析,停留在运动学的视野内,不一定找得到正确的答案,如果从动力学的角度来看,可能就比较容易理解。例如,在自由体操做前手翻接前空翻时,助跑最后一步有一个跳起腾空,两脚前后依次落地准备下手的过程,我们称之为“趋步”。记得自己当运动员的时候,教练都要求我们做“趋步”必须压低身体往前冲,以保持向前的速度。这是向京剧团、杂技团学来的,我当教练后也继承了这个要领。后来看到有些外国运动员在做“趋步”时,伸直双臂高高跳起,全身充分伸展,然后再下压用手撑地,我们称它为“高趋步”。当时我们还讨论过,认为“高趋步”降低了水平速度,不利于后面的动作,因而在很长的一段时间内仍然保留了我们的“低趋步”技术,一度耽误了技术的发展。其实,这个问题从动力学的角度来看,就很容易理解,因为所谓翻跟斗,重点就是一个“翻”,实际上就是转动。在趋步跳起到腾空两脚前后依次落地,然后上体下压至两手撑地,本身就是一个身体的转动过程。而在“高趋步”时,由于身体充分伸展加上两臂伸直上举,大大增加了转动半径。对于同一个人体,在转动中的半径越大,具有的转动动能就越大,这就是“高趋步”优越于“低趋步”的根本原因。

对于这个“高趋步”,我从开始接触到最后接受,花费了好几年的工夫。现在回想起来,如果我能早点掌握并运用一些动力学的知识,可能就会比较快地获得“觉悟”。

在竞技体育的很多项目中,为了追求最佳的效果,有许多动作都需要尽可能多地动用储存在体内各部位的能量。如:标枪投掷前,排球、羽毛球跳起扣球时,都需要尽可能把手臂和躯干拉开,成满弓形,以利于动用储备在胸腹部肌肉中的能量,而不是仅仅靠挥动手臂来完成动作。即使在乒乓球的快速抽击时,也需要由从扭腰发力开始,带动上体转动,再过渡到手臂挥拍击球,这样的抽击动作才具有杀伤力。

将近60年过去了,我脑海中至今还清晰地留着当年徐寅生“十二大板”的英姿:连续12次高高跳起,在空中抡开大臂,用尽全力挥拍击球。对于同一个人、同一个动作,挥拍的幅度越大,球拍上储存的动能就越大,击球时传递给乒乓球的动能就越大,球体就会以更大的速度飞行。

我曾经看过一个视频,运动员在技巧单跳板上完成了直体后空翻三周。他的这个高难度动作是用助跑 - 踺子 - 连续四个快速直体后空翻 - 后手翻连接的。通过四个快速直体后空翻,在体内积蓄了大量的翻转动能,为最后完成直体后空翻三周提供了必需的能量。如果没有这4个快速直体后空翻,仅仅依靠常规的踺子后手翻作连接,是肯定不能完成直体后空翻三周的。现在技巧队单跳运动员的动作编排中,之所以越来越多地采用快速直体后空翻作为连接动作,是因为这个动作虽然翻转速度不快,但翻转的半径很大,便于更多地积蓄能量,以待后续的高难度动作使用。体操规则规定,在单杠上做同样的回环动作不能连续超过两次,这就要求运动员不能依赖增加连续回环的数量,来为下一个动作积蓄能量,必须加强在技术上的探索,才能在有限能量的基础上完成更高难度的动作。

我一直认为,在体操训练中的技术分析中引入动力学是一个进步,至少是多了一个方法手段。在这条路上,我刚开门跨进一脚,就因为教练工作的停止而没能继续往前走,至今还感覺遗憾。十多年过去了,我把记忆中还留下的那些肤浅感受写出来,也算是对自己的一个交代。如果此文对后来人还有参考意义的话,那就更让我感到欣慰了。