秦川牛种质资源保护及存在问题探析

——以陕西省农牧良种场秦川牛保种为例

2023-01-03王武生张雨乔张金川冯琴江晓军马瑞军贾社强刘飞封赟黄永震

王武生 张雨乔 张金川 冯琴 江晓军 马瑞军 贾社强 刘飞 封赟 黄永震*

(1.陕西省农牧良种场,陕西宝鸡 722203;2.西北农林科技大学动物科技学院,陕西咸阳 712100)

秦川牛是中国五大黄牛之首,因原产于陕西八百里秦川而得名,长期以役用为主[1]。主要分布于渭南、宝鸡、咸阳等地区所属县。以临渭区、大荔、富平、扶风、凤翔、麟游、淳化、旬邑、周至等县为主产区,数量较多。因体躯高大、肉用性能好,遗传性能稳定和适应性强,深得当地人民喜爱[2]。时光荏苒,秦川牛役用性能逐渐退出历史舞台,肉用性能得到开发利用。现在最重要的,就是保护好秦川牛原种,进而发展壮大产业。因此,加快秦川牛良种选育提纯复壮,是秦川牛优质种质资源的重要保障,也是秦川牛发展的基础。陕西省农牧良种场的主要职责是承担选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作;开展秦川牛、关中驴的繁育和开发工作;开展种禽种猪繁育工作。秦川牛保种场位于其下辖的农业分场中,其主要工作就是对秦川牛的优良种质资源进行保护。该文以陕西省农牧良种场秦川牛保种为例,从基本情况、生态区位分布等方面入手,总结保种的主要做法,介绍了近年来保护场业务的开展情况,针对目前仍然存在的问题提出了相应的改进措施。为今后秦川牛种质资源的有效保护以及进一步开发利用提供参考,从而更好地加强秦川牛遗传资源保护工作。

1 基本情况

1.1 单位总体情况

陕西省农牧良种场始建于1930 年9 月26 日,其前身是爱国将领朱子桥将军创办“华北慈善联合委员会扶风灾童教养院农场”,已有90 多年历史。新中国成立后,多次更名“国营扶风机械化试验农场” “陕西省扶风种猪场” “中国农业科学院陕西分院扶风试验农场” 等,并先后归省农林厅、武功农校等领导。1965 年秦川牛场从乾县并入该场,同年9 月更名为“陕西省扶风农牧良种繁殖场”;1975 年12 月4 日陕西省关中驴场从淳化县并入该良种场;1999 年省编办同意更名为“陕西省农牧良种场”,归省农业厅领导。

该场位于扶风县召公镇巨良寺,是直属于陕西省农业农村厅的事业单位。全场设党政办、财务科等5个内部科室,全场有农业试验站、秦川牛原种场、关中驴原种场、肉牛品种测定站等9 个农牧种业职能场(站)。现有职工114 人,其中,中、高级职称以上专业技术干部40 人,初、中、高级农业技术工人74人。

全场总面积3040 多亩,地处扶风、武功、乾县交界,示范辐射效应明显,下辖的三个农业分场,既相对集中连片,又各自独立成分场。各分场耕地以繁育、生产小麦原良种为主,秦川牛保种场、关中驴保种场及肉牛品种测定站分别位于三个农业分场内,各分场之间的距离间隔形成天然的隔离屏障,利于种畜防疫、消毒。

该场是全省农、牧良种试验、示范、繁育、推广定点单位。畜牧业方面,是农业农村部确定的国家秦川牛保种场、国家关中驴保种场,也是第三次全国畜禽遗传资源普查秦川牛、关中驴生产性能测定单位,陕西省畜牧协会常务理事单位。

1.2 秦川牛保种场基本情况

秦川牛保种场始建于1965 年。建场50 多年以来一直致力于秦川牛的保种、繁育、良种推广和科学实验工作,累计向全国推广秦川牛种牛8000 多头。为秦川牛的品种资源保护、良种推广和地方品种改良做出了贡献。1993 年12 月农业农村部第28 号公告将该场列入“第二批国家级重点种畜禽场名录”,1994 年1 月20 日(1994)农(牧种)字第8 号授予该场“国家级重点种畜场” 标志牌。2008 年农业农村部将秦川牛原种场确定为“国家级秦川牛保种场”;2021 年农业农村部确定为“国家秦川牛保种场”。

秦川牛保种场位于陕西省宝鸡市扶风县召公镇,自然条件和气候条件与秦川牛原产地一致。秦川牛保种场周围是小麦繁育田和玉米农田,1.5km 内没有村庄,具有得天独厚的自然隔离条件。秦川牛保种场占地80 亩,肉牛品种测定站占地29 亩,即将开工建设的关中驴保种场占地31 亩。

秦川牛保种场基础设施齐全,有种畜舍6 栋(4920m2),青储饲料窖2700m3,场区内设办公区、生产区,办公区与生产区截然分开。生产区内设兽医室、隔离区、粪污堆积发酵场、饲料加工区、饲养区。配备有高压灭菌锅、高压清洗消毒机、离心机、冰箱、液氮罐、消毒柜、采精设备、兽用B 超仪、显微镜、精子分析仪、电子天平等必备的设施设备,防疫条件符合《中华人民共和国动物防疫法》。

秦川牛保种场有17 名专业技术人员,另外聘请西北农林科技大学黄永震教授为技术顾问,我们的团队共计19 人,其中高级以上技术职称4 人,其余为中级畜牧师、兽医师或技术员。除业务主管外,全场设畜牧师2 名,兽医师3 名,配种员2 名,饲养人员9 名。人员结构合理,分工科学。

该场对秦川牛的保护方式为活体保种,存栏规模为300 多头,其中基础母畜140 头,种公畜38 头,资源来源为主产区选购,继代选留。

2 秦川牛保种的具体做法

2.1 保种工艺

本场通过建立保种核心群,采用群体活体保种为主的保种工艺。我们认为,有效抑制实际群体基因在保种过程中的随机漂移和近交速率,是秦川牛优良性状基因长期保存的关键。提高保种效率的主要因素包括①有一个适宜的群体结构(性别比例);②采取适当的留种方式;③适当延长世代间隔;④制定合理的选配方案;⑤世代间群体规模波动较小。受以上因素、当前经济条件和科学技术的影响,以杂合度衰减率确定群体有效含量(近交有效含量)。以50 年内保种群体近交系数不超过0.1 为前提,把保种世代间隔定为8 年。每个世代近交增量不超过0.0125。保种核心群母牛168 头,公牛17 头,保持10 个家系。

2.2 选好种牛

优秀种牛是保种的基础,必须严格把好质量关。入选种牛健康无病、符合品种特征,繁殖性能正常。入选之后,对入选种牛进行建档建卡。

选择的基本要求:公犊出生重不低于25kg,母犊不低于22kg;6 月龄体重公犊不低于140kg,母犊不低于120kg;周岁种公牛体重不低于350kg,母牛体重不低于300kg,平均日增重达到1.2kg。成年种公牛和母牛体重分别达到700kg 和450kg。

2.3 科学选配

科学的选配制度,以保证牛只均衡使用、抑制近交系数增高、避免遗传漂变为主要目的。为确保完成保种指标,技术人员根据种牛血统、体尺、体重、后代测定及交配双方优缺点等资料,采用轮交法,控制亲缘程度,分别制定了长期选配方案和年度实施计划。每隔一个世代间隔进行计划配种,选配方案按下列原则进行。用公牛1#与母牛1#配种,再用公牛2#配其女,而后用公牛3# 配其孙女,如此继续进行。该方法能有效地阻止近亲种群递增,同时维持品种间的同一性。

2.4 选留继代牛

保种工作必须严格标准、精心培育,才是保种工作得以长久延续的根本环节。按世代间隔要求,从第6 年起,对保种区内的母牛按选配方案进行冷配,并用基因库精液对其后代进行继代选配。原则上,每头母牛为繁殖母牛选择1 头雌性后代,每头种牛为繁殖母牛选择1 头雄性后代,用于继代种牛的选育。

2.5 核心保种群周转表

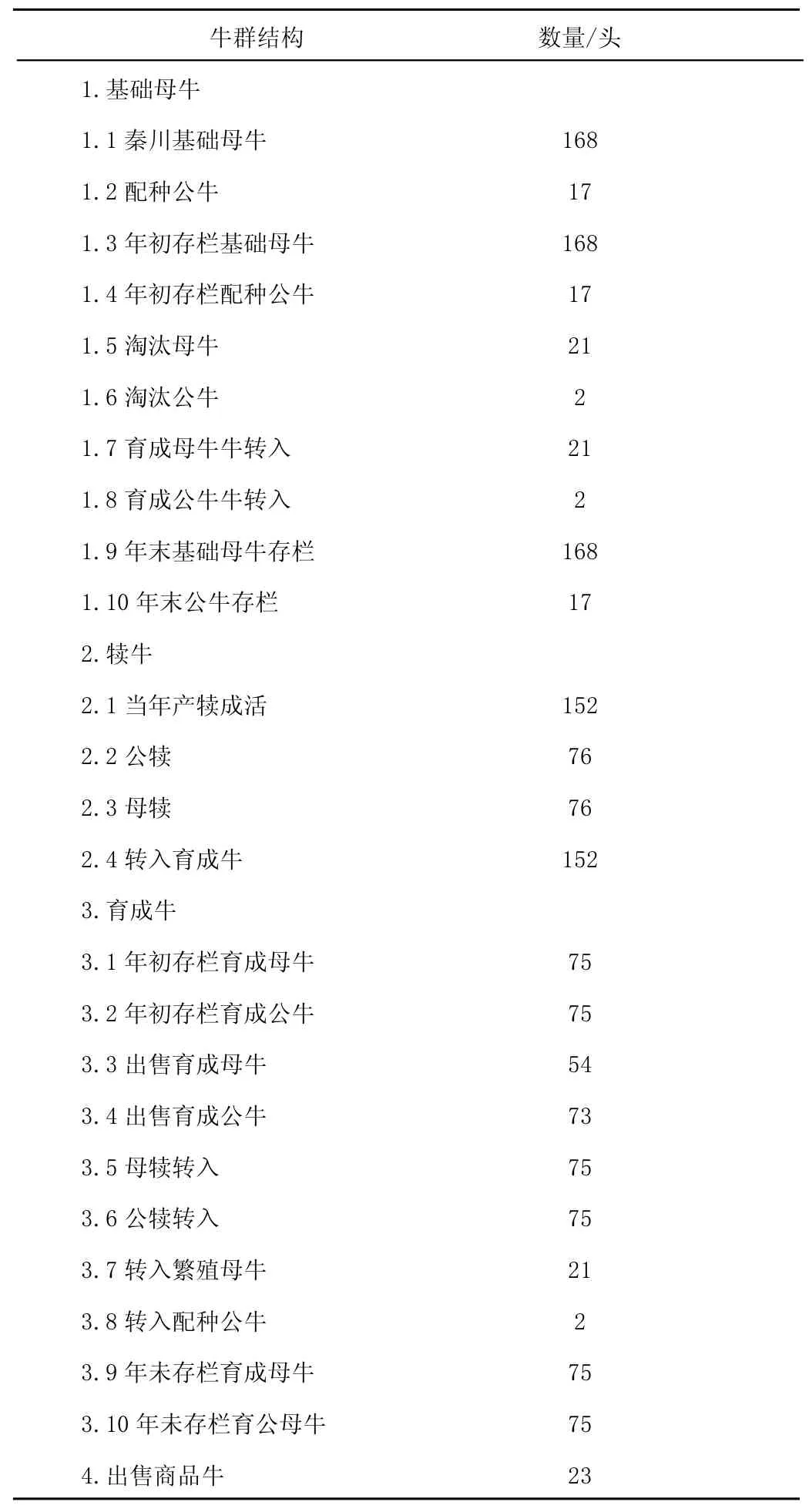

种质资源场核心保种群存栏秦川母牛168 头,成年公牛17 头,固定规模生产。基本参数:母牛发情配种率98%;配种妊娠率96%;妊娠产活犊率96%;犊牛存活率98%;育成牛存活率99%。牛群周转计划见表1。

表1 核心保种群繁育周转表

2.6 强化饲养与管理

2.6.1 种公牛饲养与管理

成年公牛的饲养技术依据公牛品种、年龄、配种次数(次/周)等而有较大的差异,饲养的原则不能过肥也不能过于消瘦;多精料少粗料,高蛋白质、高维生素的较平衡日粮。管理方面应加强运动(牵引运动、驱赶运动);调教采精,养成良好的 “条件反射”,多采精液,采好精液;刷拭;保持公牛舍干燥通风、清洁卫生;夏季防暑降温,冬季防寒冻[3]。

2.6.2 种母牛饲养与管理

(1)育成母牛饲养:母犊牛断奶转群到周岁育成母牛,牛的生理变化很大,处在生长速度的最高峰,饲养适度可获得很高的日增重[4]。为使体重处于较高状态,饲养方案采用先粗后精:从断奶到周岁,日粮中混合精料占45%~55%,粗饲料占55%~45%;周岁时混合精料占20%~30%,粗饲料占80%~70%。但若粗饲料品质差,在日粮中所占的比例小一点,日粮中粗蛋白质的含量如表2 所示。

表2 不同体重日粮中粗蛋白质的含量

育成母牛的营养需要量:饲喂育成母牛时,要防止脂肪过度沉积,过度肥胖的育成母牛会影响正常发情,因此,饲养育成母牛不以增重为目的。怀孕的育成母牛由于胎儿发育,需要更多的营养,尤其在产犊前100d 左右,在舍饲条件下须增加精饲料的喂量,并在饲料中加喂维生素A,此时给增加营养一为满足胎儿发育的营养需要,也为产犊后增加泌乳量做准备;育成母牛怀孕后的饲养,牧草数量质量不能满足时应适当补精料。

(2)育成母牛的管理:①分群饲养管理:按体重、体质进行分群饲养,使育成母牛得到更好的管理,防止“强欺弱、大欺小”;②定食槽定牛床:有利养成牛的条件反射,养成良好的生活习性;③全身刷拭:每日对育成母牛刷拭1~2 次,可以促进血液循环,利于牛的生长发育;④分栏转群:12 和18 月龄以及分娩前2 个月,根据育成母牛此时的发育状况进行分栏转群,同时测量体重、体尺,并做好记录;⑤适时初配:达到18 月龄时,应及时记录其发情时间,连续几次发情之后,在适宜的情况下,及时配种;⑥防疫防病:定时注射防疫针(重点为口蹄疫苗等);定期清除寄生虫;⑦夏防暑冬防寒:夏季种树搭凉棚、强制通风、舍顶喷雾防暑;冬季注意防寒,保持干燥,堵塞风眼、勤换垫草。

2.6.3 成年母牛饲养管理

妊娠母牛饲养既要满足自身营养需要,又要提供胎儿的营养需要,还要为产后哺乳提前贮存营养。营养需要表现为前期低少,逐渐增加,后期(临产前3个月左右)达最高。

母牛妊娠初期由于胎儿小,发育慢,需求营养较少,在原有饲料营养基础上增加10%~15%的营养即可;母牛妊娠最后3 个月,胎儿生长发育迅速(胎儿重量的70%~80%在妊娠最后3 个月长成),需要从母牛获得大量的营养,体重350~450kg 的妊娠母牛,舍饲时每天应补充精饲料1.5~2.0kg。

妊娠母牛管理应营造安静清洁卫生的生活环境,防止早产流产是管理重点。

防爬跨,防挤压,防追赶,严格禁止追赶怀孕母牛造成流产;防鞭打,严禁鞭打怀孕母牛造成流产;谨慎用药,一旦怀孕母牛染病,谨慎用药;固定栏位,不轻易调换变更牛栏;饮水草料卫生,不喂霉烂变质饲料饲草,不喂有毒有害物质残留量超标饲料,不喂酒糟、棉饼饲料;不饮脏水、冰水、有毒有害物质残留量超标的水;经常进行消毒,保持牛舍干净、干燥、注意通风;适度运动,妊娠母牛适度运动,有利增强体质、促进胎儿发育,防止难产。

哺乳母牛产前30d 和产后70~80d 母牛的饲养是个十分重要时期,饲养质量的好坏,直接会影响母牛的分娩、产后泌乳、发情、配种;还有犊牛的健康、正常的生长发育、初生重和断奶重。产前要精心喂养,细心护理,选优质易消化饲料,少喂勤添,注意补充蛋白质饲料;母牛生产之后的几天,身体的各个机能都比较差,处在恢复阶段,此时母牛体质较差,食欲不好,消化能力差,因此需要饲喂优质、易消化干草和多汁饲料;3~4d 后可喂少量精饲料,6~7d后可转入正常饲养。

哺乳母牛做好辅助接产的准备工作,清洁消毒产房,铺垫清洁卫生垫草;保持产房安静和干燥环境;防止母牛吞食胎衣;产犊后及时更换垫草。分娩后饮温和水,并在饮水中加食盐(15~20g)和麸皮(80~100g),防止母牛分娩时体内失水多引起内压突然下降而诱发其它病。

犊牛首先应尽快吃到吃好初乳。母牛产犊后5~7d 分泌的乳汁称为初乳,色黄黏稠,第1 天初乳干物质含量为常乳的2 陪,维生素A 是常乳的8 倍,蛋白质是常乳的3 倍,初乳是初生犊牛正常生长发育必不可少、其他食物难以取代的营养物质。初乳成分中含有大量免疫球蛋白,此球蛋白具有抑制和杀死多种病原微生物的功能,使犊牛获得免疫,初生犊牛的肠黏膜能直接吸收免疫球蛋白的特殊功能可以维持约36h,因此要尽快让犊牛吃上吃好初乳;在初乳中镁盐含量较高,犊牛吃到初乳后有利于胎便的排出;初乳的酸度高,在犊牛消化道中能有效抑制有害微生物的活动。

其次,最大限度地减小初生犊牛的应激。①做好初生护理:犊牛出生后应立即用消毒过的干布擦净黏液,断脐带,称初生体重,扶助犊牛站立,扶助其接近母牛乳房寻食;②良好的环境条件:干燥清洁卫生,温度适中,无贼风,无蚊蝇;③充分吃母乳:母牛产犊前、后补充营养,以获得较高的产乳量;犊牛定时哺乳,把犊牛放入犊牛栏和母牛分开,定时开放犊牛栏让犊牛充分哺乳后赶回犊牛栏,直到断乳;④早期补料(粗饲料、精饲料):为了提高犊牛断乳体重、增强犊牛体质,应采取措施给犊牛补料。逐步训练犊牛采食干草的能力,方法是出生7d 左右,使用清香高品质的干草引诱犊牛采食;15d 左右训练采食精饲料,其方法是在犊牛吃完奶后将代乳料涂抹在它的嘴唇或舌头上,诱导舔食,2~3d 后在犊牛栏内放置料槽(容器),精饲料喂量:训练补料时15~20g;7~10d,100g 左右;30d,200~250g;60d 起任其自由采食,并加喂青贮饲料。⑤适宜的温度:犊牛舍的温度最好不冷不热(10~27℃)。⑥防止拉稀:犊牛拉稀不仅影响生长,严重时会发生死亡,损失较大。造成犊牛拉稀的原因包括卫生条件太差、温度变化无常和误饮脏水。⑦及时断奶:犊牛生后达三月龄时应及时断奶。采用循序渐进断奶法,在犊牛一个半月时开始减少哺乳次数,由过去哺乳的每天4~5 次;7~8d 后改为每天2~3 次;最后几天每天1 次。犊牛断奶期要加强饲养和管理:饲喂优质干草、易消化的精饲料,补充优质蛋白质饲料;保持清洁卫生饮水,饲料喂量适度,勤观察,牛舍干燥,干净,清洁,通风,常换垫草;在群养牛场应根据体质、体重分群饲养。

3 近年来业务开展情况

3.1 重视制度建设

秦川牛保种场已经进行了50 多年的保种工作,严格按照保种场要求进行保种选育。饲养、繁育、防疫均按照规定的程序进行,内部管理制度健全。尤其是今年以来,该场重视内部制度建设,共建立和完善了九大类12 项制度规范,内容包括保种场保种制度、保种场饲养管理制度、卫生消毒制度、保种场疫病防治制度(检疫申报制度、防疫制度、免疫制度、疫情报告制度)、人员岗位管理制度(保种场场长岗位职责、保种场畜牧技术岗位职责、保种场兽医技术岗位职责、保种场配种技术岗位职责、保种场饲养员岗位职责)省级秦川牛保种场畜禽标识使用制度、保种场档案管理制度、值周(节假日)值班制度、工伤管理制度。

3.2 保种工作中的创新点

(1)在种质资源保种过程中,改变秦川牛传统的犊牛吃奶方式,改犊牛出生后的自由吸食母乳为每天4 次吸食母乳,从15 日龄以后让犊牛自由采食优质干草,添加代乳料等措施,使秦川牛从传统的7 月龄断奶改为3 月龄断奶。断奶后所有犊牛发育良好,7 月龄体重比过去明显提高;并使基础母牛的产后配种时间提前1 个多月;有效地缩短了世代间隔,提高了秦川牛的繁殖率。

(2)注重生物安全,确保种畜场安全。坚持“预防为主,养防结合;防重于治,防治结合” 的原则,配备兽医专业技术人员承担各项疫病防治工作,防止种畜疫病发生。制定严格的防疫消毒程序。严格实行多级防控措施,实行定期消毒制度、确保疫苗注射次数和质量,每年春秋两次防疫,年终检疫,无任何传染病。

(3)作好各种记录,强化系谱档案分析,确保公牛血统数量,目前有血统12 个,确保近交系数增量不超标。为每一头牛建立档案,并详细记录其系谱资料、生长发育资料等,年初根据每头牛的资料及评定情况做好选配计划,并严格执行。从而确保了牛群的健康状况,并使秦川牛的近交系数增量一直在标准以内。

(4)近年来,保种场坚持扩量提质增效并重原则,及时淘汰不良个体,动态监测种畜质量和数量,不断优化畜群结构,专业技术人员在生产中严格按照《种畜生产操作技术规程》 进行种质资源保护工作。畜牧工作从饲草调制、精料配方、种畜鉴定、配种方案实施、幼畜培育、种质监测等各方面规范操作,种畜头头有档案,血统清楚,各种记录资料齐全。兽医方面,常规病防治兼顾,防疫、检疫工作从未间断,消毒工作制度化,从未出现过大的疫情,畜群安全系数高。种畜场富有工作责任心的技术干部、技术工人、长期积累的种畜繁育经验和长期保存的各项资料记录是一笔不可多得的财富。秦川牛核心群数量稳步增长,质量明显提高,社会效益良好。从这次体尺体重等测定的结果分析来看,各项指标普遍优于秦川牛国家标准。

(5)强化绩效考核。每年初,场与保种场签订年度目标考核责任书,保种场与兽医、饲养员、配种员等签订具体目标责任书。考核内容,涉及产仔成活率90%以上,如受胎率90%以上,逐年扩大基础母畜比例,秦川牛基础母牛逐步达到120 头以上,成年牛特一级比例达90%以上,膘情二等以上等等。奖罚与季度考核、专项考核、出勤率等相结合,与绩效工资发放直接挂钩。

(6)针对种牛体型鉴定、生产性能测定、遗传评估、杂交配合力测定等基础工作尚不完善的问题,该场进行肉牛品种测定站建设项目,确保种牛质量。运用新技术,实现“优质、高产、高效、安全、生态”的发展目标[5]。测定种牛的生产性能,建立和完善种牛的良种登记体系,记录种牛个体系谱资料、测定生产性能及个体体型,并对其进行全面的遗传评定,以科学的角度,评价其种用价值,建立身份标识,为选育优质种公牛,建立良种核心群,培育优质种公牛奠定基础。研究发现牛群的遗传改良与种公牛的遗传品质之间有直接联系,该场推进测定种牛质量以及公牛后裔、遗传评定和生产性能测定,增强对优秀种公牛的繁育和自主选育能力。

3.3 做好性能测定工作

(1)种质资源普查、测定是种业振兴的首要任务,是畜禽品种保护和利用的基础,2022 年以来,该场按照省厅的统一安排部署,把秦川牛遗传资源普查、测定工作作为头等大事来抓。高标准、严要求、高质量,深入推进遗传资源普查、测定有序推进。结合资源普查的结果,制定保护、开发制度及秦川牛发展规划。建立完善的秦川牛遗传评估体系、加强秦川牛资源自然保护能力,为秦川牛品种的保护和开发利用提供基础情况,推动秦川牛产业的形成与发展;科学有效地加强管理,进一步加强关键技术研究,保留秦川牛群体本身所固有的基因,尽可能避免近交衰退和杂化,确保秦川牛的品质,使秦川牛良种优势充分发挥,为推动我国牛业产业稳健、持续发展奠定基础。

(2)下一步的工作重点,一是将及时开展测定数据收集整理、数据分析、复核、资料完善等工作,保证测量结果的准确性和可靠性,并且能够经受住历史的考验,二是收集整理健全畜禽品种系统性研究文件,做好测定品种的历史档案收集、整理以及测定数据分析工作,为品种调查报告和志书编写提供详实的依据,并形成一套完整的品种保种档案。

4 存在的问题及改进措施

4.1 存在的问题

(1)进一步开发利用缺乏创新机制。由于社会上秦川牛存栏量不多,陕西肉牛产业正处于发展的上升阶段,形势好,潜力大,正处在从役用型向肉用型转化时期,各项开发利用都在探索和积极进行,秦川牛生长缓慢,加之饲草饲料原料价格、人工费用上升幅度较大等原因,不利于秦川牛保种事业的持续发展,为保种事业带来了制约性影响。

(2)秦川牛开发利用不够。目前肉牛市场还是以国外和当地的杂交品种为主,纯种秦川肉牛较少,且当前养殖中杂交组合方式较多,缺乏有效稳定的杂交方案,这些因素都对保种事业发展有一定的制约性。明确纯种选育和杂交改良之间的关系,避免对秦川牛进行无序杂交,同时也要注意不能盲目引种;强化秦川牛的保种与育种能力,使秦川牛优良的种质资源得到更好的利用,两者相辅相成,保用结合,逐步示范和推广肉牛杂交优化技术,对肉牛产业发展具有重要意义,不仅能有效保护秦川牛优质的本土地方资源,也能充分合理地进行利用。

(3)技术支持不足,科技水平低。技术服务机构不能够与保种单位之间建立密切的联系,秦川牛保种技术支持体系依然不够健全,缺少有效指导。大多保种场在饲养层面上还维持传统模式,在管理技术、秦川牛系谱档案建立等方面对保种场指导不够[6]。

4.2 改进措施

(1)作为中国黄牛的代表性品种,具有肉质优良、抗逆性强、耐粗饲等优点,曾在全国各地进行推广,改良当地黄牛品种[7]。在陕西、宁夏等省区,秦川牛养殖已成为农民增收的支柱产业。保种工作要坚持“以用促保、以保促用、保用结合” 的原则,有效保种选育,提高秦川牛肉用选育效果,充分发挥示范作用,但目前仍存在保种方式单一等问题,今后要强化生物技术保种与常规活体相结合的方式,加强对秦川牛本品种的保种选育。

(2)强化保种意识,深挖内部潜力,细化秦川牛原种场内部管理,严格生产、兽医、防疫、档案等规章制度的执行,切实提高种畜质量。

(3)强化科技支撑与创新驱动,实现高质量保种。在保存优良的种牛基因的基础上,不断进行选育,提高种牛的生产性能,是提高陕西省种牛产业发展的必由之路。要充分发挥肉牛品种测定站作用,利用新技术,对种牛的各项指标进行客观、准确的测定和评价,积极为相关部门提供可靠的参考资料,为我国母牛市场的监督管理以及种牛场的认证等工作提供科学的参考。

(4)加大宣传推广力度,深化秦川牛的影响力,共建市场化的合作交流平台。加大宣传力度,形成秦川牛品种资源保护开发利用的良好氛围,广泛宣传国家品种资源保护相关的法律法规,明确秦川牛遗传资源保护和开发利用工作的重要性和迫切性,强化法律意识,积极主动地参与到秦川牛遗传资源的保护中去。要进一步加强秦川牛品种的品牌意识,进一步扩大秦川牛的社会认知度,为未来开发利用秦川牛品种资源提供良好的市场基础。以乡村振兴等国家重大战略为中心,对种质资源的保护与利用,积极探索新模式,在持续利用中更好的保护秦川牛的优良种质资源。

(5)开发利用有待进一步提高,该场今后要积极搭建技术交流平台,探索秦川牛的开发利用途径。强化保种技术力量的投入,与西北农林科技大学继续开展项目科研合作,进一步提高保种工作的科技含量。加大秦川牛保种科技创新力度,培育区域公共品牌,讲好特色品牌故事,把握好“标准、品质、品牌、市场” 4 个关键环节(制定标准,把控品质,打造品牌,开拓市场),精准有效做好技术保障、技术支撑和技术服务,加快科技成果转化应用,支撑秦川牛业高质量发展。

(6)完善选育核心群、保种基础群、重点保种区的秦川牛系谱和技术管理档案,严格选种选配[8]。强化秦川牛种群的动态监控管理,健全秦川肉牛的开放式繁育系统。将保种场与周边保护区动态对接,并及时筛选出优秀秦川牛,使其加入保种群和育种核心群,同时淘汰两个种群中那些不满足种用条件的个体。通过对保种场的优良个体进行扩繁,强化定向选择培育,建立健全繁育技术体系。

5 工作建议

以保持秦川牛优良的种质资源为基本出发点,以改善其肉用品质为目标,按照“良种良法配套” 和“优质、高效、安全” 的产业化要求,结合传统保种技术和现代生物技术,开展技术研发与集成示范,使其肉用品质得到明显提升。建议加大财政补助支持,为保种场从硬件投入建设(主要是机械化、智能化饲喂、打造标准化保种场方面,如TMR 饲喂模式)及科学研究、品种推广、开发及利用等方面提供资金扶持;建议由政府、科研院所、技术推广单位及保种场联合建立一个完善的保种体系。

2022 年是打赢“种业振兴” 行动的关键一年。该场将进一步摸清秦川牛遗传资源家底,科学评估其特征特性和生产性能的变化,全面了解秦川牛遗传资源的数量变化,全面掌握秦川牛的保护和利用情况,为全面完成国家秦川牛保种工作提供宝贵的经验,实施更加有效保护措施,为种质资源的发展奠定良好的基础。