解放战争时期东北地区红色金融发展历程与实践

2023-01-03张晓晖

张晓晖

(长春金融高等专科学校,吉林 长春 130124)

一、解放战争时期东北地区红色金融事业发展的历程

(一)解放战争时期全国红色金融事业发展背景

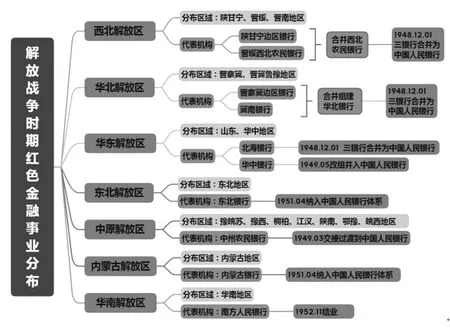

中国红色金融事业的发展经历了大革命时期的艰难探索,土地革命战争时期的逆境开拓,全民族抗日战争时期的扩大发展后,迎来了全国解放战争时期走向统一的阶段。在解放战争时期,全国红色金融事业围绕7个大面积的战略解放区开展,包括抗日根据地扩大发展的西北、华北、华东等老解放区,以及东北、中原、内蒙古、华南等新解放区(图1)。解放区内的红色金融机构也由抗日战争时期的几十家银行集中调整为少数几家规模较大的银行机构,如陕甘宁边区银行与晋绥西北农民银行合并而成的西北农民银行、晋察冀边区银行与冀南银行合并而成的华北银行、北海银行、东北银行、中州农民银行、内蒙古银行、南方人民银行。这些金融机构为建立全国集中、统一的金融体系铺平了道路。

图1 解放战争时期红色金融事业分布情况

(二)东北地区红色金融事业的起止时间

自九一八事变至抗日战争结束,东北地区的政治、经济长期受到殖民统治。直到抗战胜利后,1945年9月15日中共中央成立东北局,同年11月成立东北银行,之后组织发行地方货币、解决军政开支、稳定金融市场、支援解放战争,东北地区的金融建设才汇入全国红色金融事业发展的洪流中。新中国成立后全国范围来看,新旧金融体系的斗争及“非红色金融”依旧存在,直到1952年底,资本主义私营金融业的社会主义改造完成,正式意味着红色金融完成了历史使命。[1]因此本文将东北地区红色金融事业明确为1945年9月15日到1952年底期间中国共产党人创建领导的革命金融事业。

(三)东北地区红色金融事业历史沿革

东北解放区红色金融机构在党中央一系列方针政策的指导下,于战争条件下艰苦创业,在时局动荡的环境中发展,从无到有,从小到大,转战南北,成为实现党中央的战略目标——建立巩固的东北革命根据地不可缺少的重要组成部分。为全国解放后的币制统一和金融秩序的稳定奠定了坚实的基础,东北的红色金融发展与金融机构沿革经历了三个阶段:

1.抗战胜利初期,成立东北银行,红色金融事业开拓

1945年9月,党中央从各解放区抽调大批干部、军队到东北开展工作,中共中央东北局成立,同年12月毛泽东向东北局发出《建立巩固的东北根据地的指示》。为防止伪币泛滥,紊乱东北金融,危害经济与人民,1945年11月东北银行在沈阳成立,并建印钞厂,发行东北银行币,与伪币1∶10的比价。1946年1月,东北银行及其印钞厂转移到通化,后随着解放区的扩张,相继迁到哈尔滨、佳木斯。

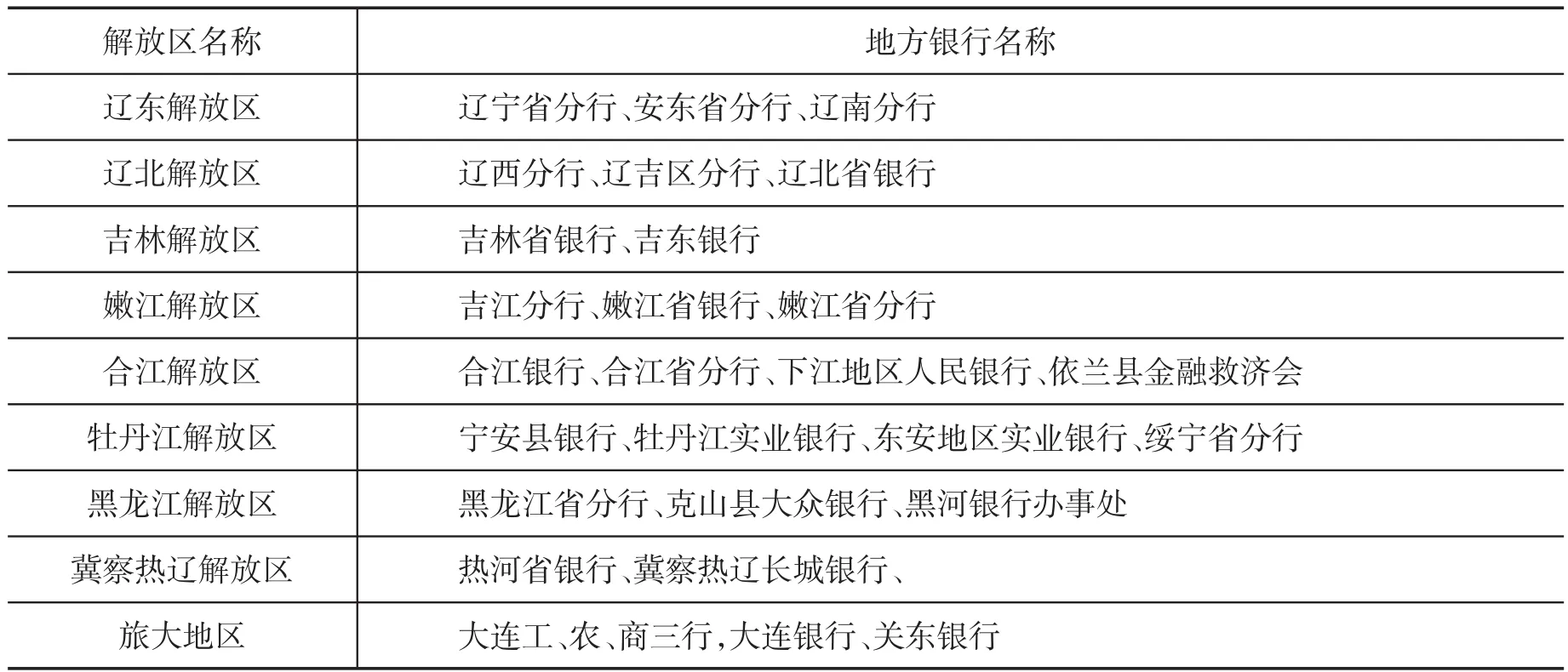

东北银行创建之初,各解放区还处于分散状态,尚未连成片,解放区之间交通、联络不便。而且国民党特务、日伪残余、土匪武装及地主土豪等反动势力不断捣乱破坏,社会还很不安定。1946年3月,在东北局指示下,开始实行分区建立解放区地方银行、分区发行货币、独立经营的政策(见表1)。

表1 解放战争时期东北解放区地方银行汇总[2]

2.转为战略进攻,分散走向集中,红色金融事业扩大发展

随着解放战争的节节胜利,东北民主联军由战略防御转为战略进攻,东北解放区不断扩大并逐渐连成一片。1947年10月,东北财经委员会第二次会议提出逐步建立以东北银行流通券为统一货币的新货币体系的要求。省以下各解放区地方银行在最艰难的时期胜利地完成了各自的使命,经过合并、撤销、搬迁等不同形式逐一纳入东北银行建制,并统一东北货币发行,存、放、汇等各项业务也有进一步发展,经济复苏,货币需求日益增大,东北银行增发大面额的地方流通券。

3.东北全境解放,纳入中国人民银行体系,红色金融事业全面推进

1948年11月,辽沈战役大捷,东北全境获得解放。根据党和政府工作重点的转移,东北工作重心由农村转向城市,经济工作重要性凸显。12月,东北银行回迁沈阳,其工作也转向了支援经济建设、支援全国解放战争的轨道。东北银行在进一步整顿货币市场,稳定金融的基础上,开始向现金、信贷、结算三大中心转变,增强银行职能,全面开拓金融业务。1948年12月1日,中国人民银行成立并发行人民币。1951年4月,东北银行改组为中国人民银行东北区行,并用人民币以1:9.5的比例收兑东北地方流通券。

二、其他解放区红色金融建设经验及东北解放区红色金融实践

(一)货币推行,注重信用

1.自主发行货币与保持货币信用经验

红色金融发展史其实伴随着红色货币斗争史,各时期各解放区的红色金融都是经历了激烈的驱逐劣币,推行本币、保持币值稳定与良好信用的过程。如抗日战争时期为了稳定边币与法币比价,维稳金融秩序,1943年5月,陈云提出通过陕甘宁边区贸易公司发行盐业流通券的方式来“偷梁换柱”,借助流通券收回边币,提升边币兑法币的币值至1比1,同时达到了驱逐法币的一箭双雕作用。1935年1月红军长征途中进驻遵义后,需要进行物资补给,面对市场上鸦片才是“硬通货”的状况,毛泽东“借盐增信”,低价销售食盐,以此发行“红军票”并建立信用,赢得民心。但由于很快接到了随部队转移的命令,“扁担银行”迅速设立兑换处,通宵达旦兑换,用银元、食盐、布匹、粮食等物资换回老百姓手中的“红军票”,不让其蒙受损失。[3]短短的12几天内完成了货币的发行、流通与收兑,雷厉风行的同时更坚守了红色货币与红色金融人的信用底线。

2.东北币发行与占领货币市场实践

抗战胜利初期,东北解放区内的铁路、工矿破坏严重,百废待兴,很多地区需要财政上的大量补贴。同时各类货币如伪满币、苏联红军票、甚至还有日本货币充斥市场,各地物价高涨,通货膨胀。百姓生活用品与军需物资十分匮乏,供不应求。因此,东北银行及东北解放区各地方银行应运而生,并且发行了各自的货币,控制物资外流,避免物价上涨,注重货币信用、促进了解放区金融的稳定。在布告群众货币发行的目的意义,并规定与伪满币、红军票的比值后,各银行、金融机构货币占领市场的货币斗争也纷纷展开:

第一,发行货币与商品供应相结合。联手国营贸易公司商店,只收本币不收伪币,促使持有伪币的群众自愿到银行兑换本币后再购买生活必需。使发行货币与货币回笼紧密结合,且扩大了本币发行,占领了市场。

第二,驱逐伪满币、压低伪满币兑换比价,最后停用伪满币。在保护持有伪满币的人民群众利益的前提下,施行驱逐措施,“利用商人携带伪满币到蒋管区去换取纱布回来,掌握价格,使伪满币迅速出口,是当时主要工作之一”。①出自东北银行总行《三年来统一东北货币之一措施与效果》(1949年)。具体而言,在合江、黑龙江、嫩江等地公布伪满币七折或八折贬价行驶,使伪满币流入哈尔滨,再逐渐推向长春、沈阳等国统区。期间哈尔滨的伪满币仍与东北银行地方流通券等值流通。同时,哈尔滨市政府陆续将流入的伪满币组织商人去国统区采购物资运回解放区。[4]

第三,严禁国民党政府发行的货币进入解放区,边贸交易坚持以货易货方式进行。在新解放区也坚决执行肃清国民党政府发行的东北九省流通券的政策,一方面组织商人到国统区利用其发行的货币换回物资,一方面向群众宣传国民党在东北的处境日益艰难,呼吁群众尽早将其货币换成物资,以防迟延而吃亏。[5]

第四,正确处理苏联红军票。在国民党政府恶意将红军票挤入东北解放区时,各级政府一边停用百元红军票,继续利用十元、五元零钞调剂市场作辅币找零之需要,一边鸣锣宣传防止农民被欺骗,或帮助刚收到百元券的农民退回货物,以免吃亏,保护人民利益。

(二)分散发展,统一领导

1.其他解放区的分区货币发展经验

红色金融建设的范围是随着红色政权的建立而分散建立的,当红色政权覆盖的范围连成一体时,分区建立的红色金融及其发行的货币也逐步走向统一。如土地革命战争时期,随着红色政权的发展,原本各自发展的湘赣、湘鄂西苏区的金融机构并入中华苏维埃共和国国家银行,并成为国家银行的地区分行;解放战争时期,冀南银行与晋察冀边区银行合并成立华北银行,冀南币成为华北解放区的本位币。后在北方红色政权连成一体的统一领导下,华北银行、西北农民银行、北海银行合并为中国人民银行,各区货币也统一于人民币。

2.货币分区发行到统一的红色金融实践

东北解放区的红色货币发行也遵循了分区发行,统一领导的宗旨。除了东北银行发行流通券以外,各地方银行也纷纷发行货币,如东北银行辽东券、东北银行辽西券、吉林省地方流通券、吉东地方流通券、宁安县银行券、吉东银行地方流通券、牡丹江实业银行券、东北银行吉江流通券、嫩江省银行券、合江银行地方经济建设流通券、东安地区地方流通券、黑河地方流通券、克山地方流通券、克东粮谷交易存款证、热河省银行券、长城银行冀察热辽流通券、大连银行本票、加帖票、关东银行券等。1947年10月,东北财经委员会作出《关于统一财政制度的决定》,提出建立统一的东北流通券并且构建新货币体系的任务要求。随着红色金融事业的发展,东北各省解放区地方银行货币被逐步收兑,最终统一于东北银行地方流通券。作为东北地区的本币,东北银行地方流通券的券面图案设计具有很强的时代背景与地方特色。从工农业生产场景到佳木斯、哈尔滨、沈阳等地地标建筑,从轮船火车景象到毛主席与兵农头像。这些券面图案一方面体现了解放区不断稳定,积极进行生产生活的写照,一方面体现了开拓奋进,团结进取的解放进程。[6]

(三)反假斗争,稳定市场

1.红色金融史上的反假币斗争

土地革命时期,国家银行建立后时常面对国民党不法分子的捣乱,将假币混入苏区,扰乱金融市场与秩序。行长毛泽民时常钻研防伪技术,一天因伏案工作到深夜而瞌睡,不小心用油灯烧着了身上的羊毛毯,烧焦的味道让他茅塞顿开,何不在货币纸张里掺入一定比重的羊毛,即可以透视纸币的特殊纤维,又可以通过火燎纸币发出的羊毛焦味辨别真伪。通过这一手段有效打击了不法分子对红色金融的破坏,做出了反假币的有力斗争。[7]

2.东北地区红色货币反假票斗争

东北解放区货币开始时由于印刷材料和制版技术较差、印钞质量不高,坏人、敌特分子有意印制假票进行破坏的情况时有发生。1946年吉林省舒兰县发现了国民党敌特分子将东北银行地方流通券甲种券100元的假票藏在马车底层,捆在布匹、棉线或烧制里,向解放区输送的案件;延吉市也发现了珲春奸商勾结特务分子偷运假票90万元的案例。1946—1947年,仅吉林省银行就查获了100多万元假票。于是,金融机构与政府密切配合,开展了一系列反假币斗争:第一,严惩不法分子,“如发现密运假票在万元以上者,处死刑。”第二,东北行政委员会颁发《检举假票出力人员奖励颁发》,奖励检举揭发者,力度高达10%或另给5—10万元。第三,提高印刷质量,改版印制行使。嫩江省银行在发现了石版印制的50元假币后,立即改为胶板印刷新版50元,并迅速收回旧版。第四,广泛深入开展宣传工作,如嫩江省银行将真伪币的特征在银行内部与商店窗口等地方广而告之。通过以上方式反假票斗争,保证了红色货币的推行,稳定了金融市场。[8]

(四)保障民生,生产建设

1.红色金融史上的普惠金融经验

红色金融人在金融事业发展建设的过程中积累了诸多智慧创新的贷款方法与实践,为支持各阶段战争物资供给,保障人民生产生活水平,做出了突出的贡献。红色金融事业建立之初就以向农民提供低息贷款,改善贫苦生活,摆脱阶级压迫为重要目标,各时期的金融发展也都在践行金融为民的宗旨。战争时期,为解决财政困难与发展生产,“窑洞银行”加大了对农业生产及贸易的贷款力度,并且针对农业贷款创新采用折实放款的方式进行,将贷款按市价折成耕牛、农具、粮食等实物贷出,用农产品收回。利用“普惠金融”实践,在促进生产、保障人民生活需要的同时,也扩大了银行业务。

2.东北解放区红色金融支持经济发展与保障民生的实践

1947年1月,北满各省财经会议召开时,确定了“长期打算,发展生产,增进贸易,厉行节俭,保障供给,支援战争的”的方针。在改善人民生活,开展生产建设活动上做出了各种实践。

第一,建立合理税收制度。1945年11月,辽宁省政府对原有税收予以减免或者暂时停征,重新确立税收项目与税率;1946年6月,嫩江省政府废除各类苛捐杂税,实行单一税收制度。同时各省设立专门的税收机关,开展相关工作。[9]第二,发展对外贸易。1946年到1947年间,解放区通过出口大豆、苞米等粮食作物,进口布匹、火柴、盐糖果等生活物资,汽油、炸药、医药等军用物资的形式,解决了根据地的财政困难。第三,土地改革运动和农业大生产运动。1946年1月,北满开展分配敌产与减租减息运动,将开拓地、满拓地“原则上分给无地少地农民”,同时对地主现有土地进行减租减息,巩固了北满根据地的群众基础。[10]在“以农业为主”总方针的指引下,于1947年1月决定向北满各省农村发放5亿元无息农业贷款。贷款主要发放给缺乏耕畜、农具的雇农、贫农和有困难的中农。对贫困的烈属、军属优先照顾。2月又发放水利无息贷款1亿元。截至1947年底,东北行政委员会已向农村发放政府无息贷款45亿元,对恢复农业生产建设起到了重要作用。除了政府贷款,1948年2月开始,东北银行发出了《关于实物放款问题的指示》,开始发放实物贷款,也就是“折实放款”。当年免收利息。无论借出的是粮食或其他实物或现款,均按粮食折价及归还,折粮种类为大豆、高粱、小麦、稻子、大米、苞米、谷子7种。放款额高达100亿元。群众反映“没有银行贷款,人马都要饿死,根本种不上地,即使种上也蹚不上”。利用折实贷款方式减少农民损失,银行宁可吃些亏。第四,工商业贷款支持生产。1948年12月颁发《城市实物放款章程》,通过折实方式对工商业贷款进行生产资金支持。着重公营企业放款的同时,有计划扶助有利于国计民生的私人工商业。折实与否与利息减免情况以行业经营特征而区别对待,保护企业利益,避免物价指数变化带来亏本的同时,维护市场稳定。

(五)队伍建设,创新方法

1.红色金融队伍建设经验

金融队伍建设是中国红色金融事业从最开始阶段就十分注重的工作。土地革命战争时期,国家银行成立时金融专业人才十分匮乏,只有5人且没有银行工作经验,但是面对“建立独立银行体系”的艰巨任务时,行长毛泽民带领大家不断钻研学习,如对缴获的国民党税务机关的四联单仔细分析研究,对金库的管理制度和流程加以改进。随着红色金融人的艰苦创业,国家银行到长征开始时已经发展为70多人。抗日战争时期时任陕甘宁边区银行行长的朱理治拓展业务的同时,广招金融人才,并创新采取“贷款收买”的方法与陕北大学、中国女子大学合作,因为为学校提高贷款资金,学校为银行优先提供50余名大学生,使“窑洞银行”大学生员工占比40%以上,整体提升了金融队伍的知识结构。

2.东北解放区红色金融队伍建设实践

东北解放区建设之初,党中央就从各解放区抽调大批干部到东北开展工作。1946年8月,东北局决定成立东北财经办事处,由陈云兼任主任。东北银行领导干部也是经验丰富的红色金融人,如经历了“扁担银行”长征路的曹菊如与朱理治等。在老一辈红色金融人的努力下,东北银行也十分注重金融人才的培养与金融教育事业的发展。朱理治总经理提出了银行创造新记录问题,促进了广大职工钻研业务、改进工作,熟练技术,提高了工作效率,降低了差错率。点钞数量逐月增加而出错减少,记账数量增多而出错很少。出现了为公家买东西节省30亿元、用少量煤供暖达到规定热度、连续起草5个章则办法等优秀员工与案例。同时还开展了在职干部学习提升的活动,如组织大家5年读完12本著作等,并建立了相关管理制度。改为中国人民银行东北区行后,在训练班基础上开设银行学校。于1951年8月开始在东北地区招考录取高中、初中毕业生各100名,分为专科班与高职中专班等,均按期开学授课。后学校虽经过调整合并,但仍坚持办教育,陆续开办了短期干部训练班、业务骨干班等。这些毕业生逐步走上银行实践及领导岗位,在东北的红色金融队伍中发挥光热。

三、东北地区红色金融实践凝结出的红色金融精神

东北地区红色金融实践与中国历经近30年金融实践凝结出的伟大红色金融精神同根同源,尤其体现了白手起家,艰苦奋斗,敢于斗争,金融创新、勤俭节约,金融为民等红色精神。

(一)白手起家、艰苦奋斗

白手起家是红色金融的底色,经过艰苦奋斗,才不断发展壮大。无论是“马背银行”为了躲避敌人而在太行山沟岩洞里架设印钞机器设备及油墨纸张的艰苦环境,还是随时准备人背马驮的方式撤离设备,日夜兼程赶路,“行无固址随军游,工无桌椅在炕头”的坚持开展业务,都体现了老一辈红色金融人的艰苦奋斗精神。[11]东北根据地金融工作也是在满目疮痍下,一穷二白开展起来的,与土地革命战争时期的白手起家相比,解放战争时期东北金融事业的建立与奋斗具有了经验丰富的金融工作人员的加持,环境和条件的艰苦是不言而喻的,但团结有力的信念感却是非常充足的。

(二)敢于斗争、金融创新

斗争性是红色金融的重要特征。东北红色金融事业的实践也从货币斗争开始,从发行东北银行地方流通券并占领流通市场的货币主导权斗争,到调整本币与伪满币、红军票、东北九省流通券等非本币的货币比价斗争,再到反假票斗争,无不体现了红色金融人敢于斗争,善于斗争,赢得斗争的勇气与智慧。

中国红色金融事业发展伴随着不断的金融创新,从毛泽民创建安源路矿工人消费合作社并创新发行股票、“购物凭证”及红色金融史上最早的货币,到铸造井冈山“工”字银元,再到“窑洞银行”的“折实贷款”与有奖储蓄。红色金融事业的创新体现在金融工具、金融服务、金融制度等各方面。东北红色金融事业也没有丢失创新的光芒,从创造伪满币与本币比价差异从而驱赶伪满币到核心大城市的行政手段创新、到反假票斗争中的奖励制度创新,再到金融队伍建设中“银行创造新记录”的方法创新等方面都有体现。

(三)勤俭节约,金融为民

勤俭节约,清正廉洁是红色金融工作者一贯的风格。作为为党理财,金融为民的第一代金融人,毛泽民面对缴获乡绅土豪的金银珠宝却从不私占分毫,并且把“办公室打在背包里”,简朴节省,起身作则;中央苏区国家银行开展了“节省运动”,银行、造币厂等工作人员带头主动要求免去工资,节省资金支持战争;“扁担银行”跨越两万五千里长征,14位银行干部牺牲6位,艰苦条件下却没有一块银元被私吞;红军会计制度创始人高捷成为支持革命负债2万多元,但在他成为冀南银行行长后,也没有动用公款还债,而是由家人变卖财产,历经多年还清债款,大公无私,清正廉洁。东北红色金融实践不忘老一辈金融人的高尚品质与精神,对内勤俭节约,精兵简政,对外以民为本,全心服务,通过金融服务支持百姓发展工农业生产,提高人民生活水平。第一,勤俭为民。1946年11月开始在精兵简政的背景下,哈尔滨市公职人员数量精简至370人,减少比例高达60%,由此每月节省400万元的费用。1947年3月,东北行政委员会颁布了《生产节约奖励暂行办法》,鼓励所有公共事业部门生产节约。[12]各项办法与活动节约的资金又投入到进一步的生产建设或为民服务的项目中。第二,严禁高利贷。1949年,鉴于农村有些地方高利贷猖獗,东北银行吉林省分行与供销社合作,在各地农村供销社纷纷设立信用部,为农民服务。第三,扶持农业生产的低利信贷政策。在战时物价上涨的风险下,低利政策是对农民的补贴,有利于支持农业恢复与发展,保证农产品供给。