香云纱染整技艺及其机理探讨

2022-12-31潘媛媛左志伟孙国萍

潘媛媛 左志伟 孙国萍

1.东华理工大学 江西省大气污染成因与控制重点实验室,江西 南昌 300013;2. 广东省微生物研究所 华南应用微生物国家重点实验室,广东 广州 510070

香云纱,又名莨绸、莨纱绸、薯莨纱,为我国广东所特有的一种具有阴阳两面(一面亮黑色,一面棕色)的真丝面料。除了具有真丝面料的亲肤性和悬垂性好的特性,香云纱还具有爽滑挺括、光泽好、凉爽舒适、易洗快干、经久耐穿、抗菌保健等诸多优点,特别适合热带和亚热带夏季的湿热天气[1-3]。在古代,香云纱的价格高昂,一卷值37.5克黄金的香云纱布料,只在上流社会流行,因此,香云纱也被称作丝绸界的“软黄金”。早期香云纱面料使用的是“扭眼通花”纺织法,现如今将平纹皱纹纺织法的黑胶统称为香云纱。

香云纱的优良特性来自其独特的染整技艺,香云纱染整技艺结合了植物染和矿物染,为丝绸界少有的天然环保染整技艺。该技艺先利用薯莨(Ju-Liang, 学名DioscoreacirrhosaLour.)提取液浸泡白绸,经曝晒后,再用伦教农田保护区内的河泥涂抹曝晒面,从而获得阴阳两色的香云纱[3]。实际制作过程非常复杂,除薯莨粉碎外,其他过程均是纯手工制作。香云纱染整技艺已成为广东省顺德区的地理标志,并在2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。

不过,香云纱染整技艺正面临失传风险。目前顺德生产香云纱的工厂只有三四家。主要有以下两方面原因:第一,由于珠三角地区河流电子垃圾和重金属污染问题突出,使得可用于香云纱染整的河泥有限,目前只有在伦教农田保护区内才能采到可用河泥。第二,香云纱染整技艺的传承全靠师傅的感官判断,口口相传,对薯莨浓度、曝晒时间和程度、河泥的质量等一系列关键指标的把控全凭师傅的经验,而且大部分工作是在太阳底下进行,年轻人不愿学,且真正学会也需要将近二十年的时间,而香云纱染整技艺的两位传承人均年岁已高。因此,为了延续香云纱染整技艺的传承,破解染色的科学原理很有必要。

近年来,许多研究者意识到非物质文化遗产传承的重要性,试图利用科学原理来解释香云纱染整技艺。关于薯莨与丝绸的作用机理基本倾向于真丝织物中的丝蛋白肽键和薯莨中单宁酸的酚羟基通过氢键结合[4],不过这只是过薯莨工序中反应机理的一部分。另外,基于一些类似结合植物染和矿物染的古老天然染整工艺原理,如Maya Blue[5],Amami Oshima Tsumgi[6],Bogolan[7]技术等,均发现染整效果与黏土矿物中的铁有关。所以现有报道的香云纱过乌(过河泥)机理都是从铁出发,但是河泥中铁的形态目前还说法不一。大部分文献表示河泥中的Fe(Ⅲ)与单宁酸反应生成黑色沉淀凝结于绸布表面[4, 8-9],少部分认为Fe(Ⅱ)是河泥中的关键成分[10-11]。而且,对河泥中铁与薯莨色素反应的机理关注较少。据传承人介绍,将顺德的河泥风干后运往丹东制成泥浆也是无法染色的。同时有人试图通过化学法用单宁酸和 Fe3+来制作香云纱,最终也未成功。甚至 20世纪90 年代日本纺织业工程师拿出各种仪器检测太阳光、紫外线、河泥,最终失望而归。本文将通过现场考察,文献调研以及实验结果挖掘来探讨香云纱染整技艺的机理,本文的结果将加强人们对香云纱染整技艺机理的了解以及为其推广提供科学支撑。

一、香云纱染整技艺流程

要破解香云纱的染整机理,首先要准确掌握其染整的每个步骤和关键点。经过在成艺晒莨厂近两个月的学习,发现现在的香云纱染整技艺虽然不再是以前的“三洗九煮十八晒”,但仍然十分繁琐。包括:不同浓度薯莨液制备——薯莨液浸泡白绸——摊平曝晒,扫平染液——重复浸泡和曝晒约20次——涂抹河泥(过乌)——对折,沙地反应——置于河涌洗掉表面河泥——晒干——整装收集待用。与资料对比发现,现在的工艺减少了洒薯莨液、煮绸、摊雾、揉搓等工艺。另外,在现场调研中发现,有时师傅会向薯莨液中加入热水来调节薯莨液的浓度以增强上染效果。目前整个工艺在实际生产过程中约需半个月完成。香云纱染整技艺的主要技术要点如下:

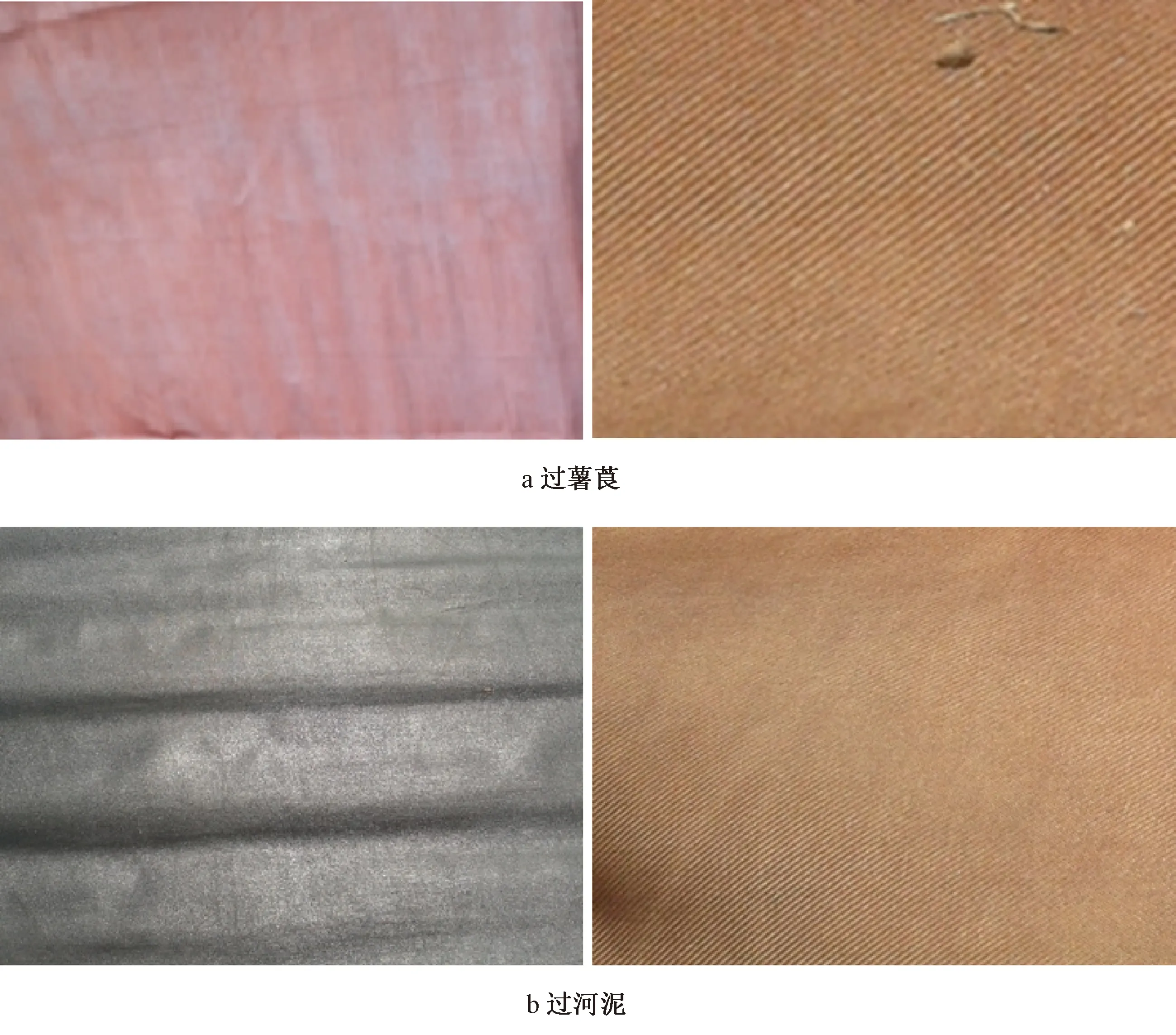

第一,植物染,过薯莨。选用横切面为红棕色的薯莨块茎。晒莨前,制备不同浓度的薯莨液原液,如头过水、二过水等。根据先浓后稀的原则,浸泡白绸,不断翻动,使其充分吸收薯莨液。每次浸泡完,需拖至以爬地老鼠为主的草地,摊平曝晒,必要时用扫把把染液扫均匀。每次浸泡所用薯莨液的浓度由师傅根据每次曝晒的效果适当调整。需注意的是,曝晒过程要始终保证同一面朝向太阳。大约重复20次后,最终获得一面深红棕色富有光泽、一面浅棕色无明显光泽的面料(图1a)。

图1 香云纱染整技艺关键效果图(照片拍自成艺晒莨厂)

第二,矿物染,过河泥。与过薯莨不同,过河泥需要在温度比较低的凌晨四五点进行,这有利于河泥中水分的保持,从而促进河泥与绸布的反应。过乌前染整所用河泥需调制成含水率50%~60%的淤泥。过乌时,涂抹的是晒莨时的向阳面,涂完一层薄泥后对折,拖至沙地反应1小时后,在河水中进行甩洗,注意不能揉搓,洗净再运至草地晒干。此时已形成了一面乌黑发亮、一面棕色的布料(图1b)。

二、香云纱染整之植物染机理

(一) 可用薯莨的特征

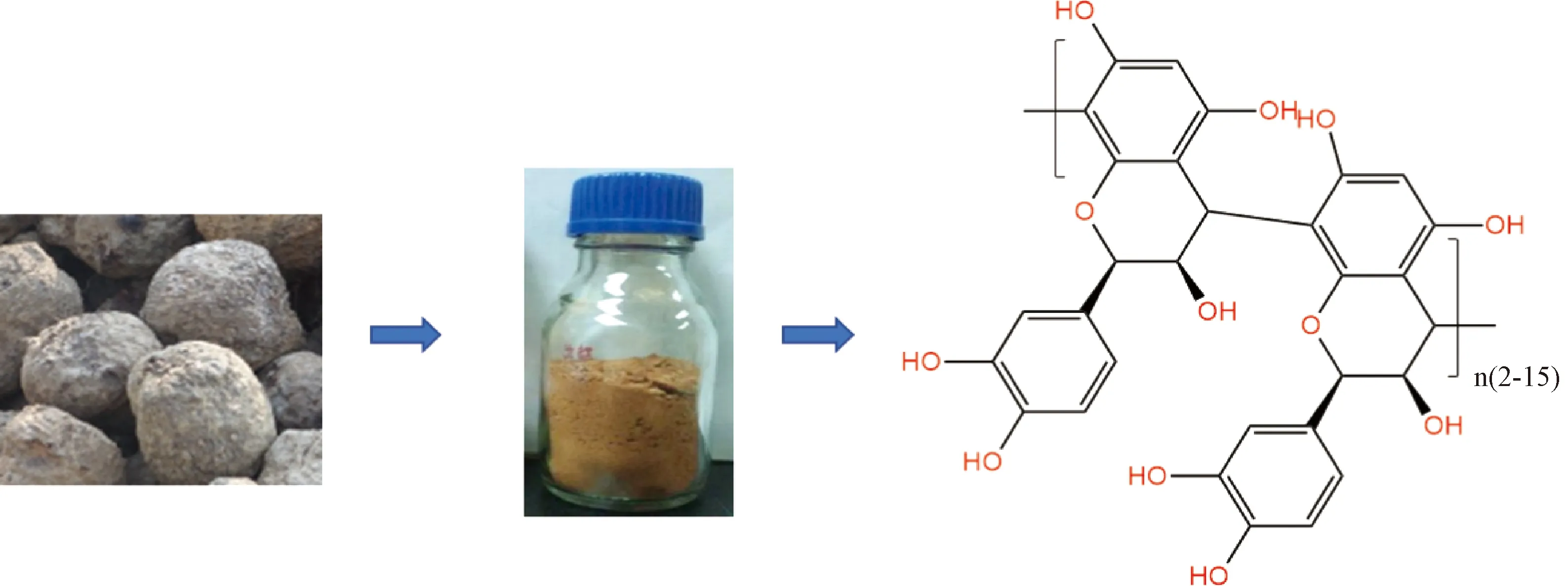

薯莨是香云纱植物染整的重要色素原材料,薯莨的好坏会直接影响过薯莨的效果。薯莨本身具有活血化瘀、清热解毒等药用价值,也可用作酿酒原料,因其块茎富含单宁酸,所以可以用来提制栲胶,或者用作丝绸、棉布的染料,香云纱染整就是其中一种。薯莨有两种,一种块茎切开是黄色,也有文献称之为白色;一种块茎切开是红棕色,也称红色(图2)。香云纱染整中用的是红色薯莨。有文献记载,因红色薯莨多胶液,俗以染布。目前,关于红色薯莨中的主要色素成分已基本明确,是儿茶素类的缩合单宁,其聚合度为2~15,普通酚羟基型和氧化成醌型均有检测到,而且醌型主要在低聚合度的单宁酸中[12]。薯莨虽盛产于广东、广西、福建等地,但不同地区薯莨中缩合单宁的含量不同,一般在10%~38%,含量最高的产自广西。据传承人介绍,香云纱染整所用薯莨是从广西购买的。

图2 香云纱染整用薯莨及其主要成分(薯莨图片来自liborui.com)

(二) 薯莨与丝绸作用机理

丝绸的主要成分是蚕丝蛋白,主要由氨基酸组成。前面已知薯莨色素的主要成分是儿茶素类缩合单宁,所以薯莨与丝绸的作用是缩合单宁与氨基酸的相互作用,也即吸附原理。Halsam等人早在1988年即以多点氢键-疏水键结合理论解释过这两种物质的相互作用原理。其中,氢键是在丝蛋白氨基酸上的极性基团如氨基、羟基、羰基等与缩合单宁上多个酚羟基之间形成,疏水键是由丝蛋白侧链上部分疏水性氨基酸与缩合单宁的苯环结构产生。已通过红外光谱吸收峰的迁移和实验室内丝蛋白和薯莨色素的相互作用证实了这一理论也适用于香云纱染整技艺[4]。不过,虽然已知薯莨对丝绸的染色(吸附)原理,但是,香云纱制作过程中需要经过20多遍薯莨的浸泡,每次绸布吸附色素的量尚不清楚,后期研究可以考虑通过优化每次过薯莨时薯莨液的浓度,使绸布能快速吸附足够量的色素,以缩短晒莨时间。

(三) 香云纱“发亮”的机理

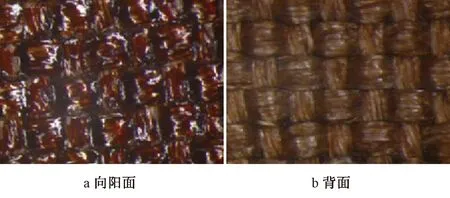

过完薯莨,最终获得的绸布一面红棕色发亮(向阳面),另一面棕色哑光(背面),这是香云纱的特色。其中“发亮”是物理学的术语,描述物体表面由于自然光的反射而形成的一种视觉感受。如果物体表面平整,光朝一个方向反射,物体看起来就会更亮。香云纱的发亮也是同样道理。如图3所示,在显微镜下,可以看到经过薯莨处理后,向阳面有一层厚厚的胶质,意味着除了直接被丝绸通过氢键—疏水作用吸附的薯莨色素外,表层还覆盖了由纯薯莨色素构成的胶质层。该胶质层可能是薯莨中缩合单宁在太阳光照射下(现场测定布面温度60 ℃)受热,通过氧化形成不溶于水的缩合物。在实验室将薯莨色素溶液置于培养皿中,置于太阳底下,也可获得类似的胶质层,表面平整反光,很难从培养皿上洗脱。这正解释了香云纱经久耐穿的原因。早期制作香云纱使用的是“三洗九煮十八晒”的复杂工艺,这里的“煮”,也是为了促进薯莨形成胶状。香云纱背面与草地接触,背对太阳,温度低,且截留的色素量少,故成胶厚度不及向阳面。所以向阳面已检测不到丝蛋白的特征峰,而背面却仍保留丝蛋白的特征峰,能观察到明显的丝素。另外,草地还能起导湿作用,将草和土壤中的水分向织物表面传输,使涂层免于脆化。这是因为向阳面表面的薯莨色素需要有一定的含水量才能保持胶质状态,如果水分少,则会呈粉末状,并从绸布上脱落下来。过薯莨绸布的这种一面疏水一面亲水的特性为香云纱衣着凉爽奠定了基础。值得注意的是,设计香云纱服装时,需要将向阳面朝外,背面朝里,才能真正保证衣着凉爽,反之,则会闷热。

图3 显微镜下过薯莨绸布

三、香云纱染整之矿物染机理

(一) 可用河泥的特征

如同薯莨一样,过乌中所用河泥的质量直接影响过乌效果。传承人介绍可用河泥应具有灰黑色、有黏性、手感细腻、无异味、无杂质等特点(图4),但尚没有科学的评价标准。现有文献大部分提到河泥中的Fe(Ⅲ)是关键染色成分,但是实验室实验试过多种Fe(Ⅲ)化合物,均未染色成功,包括FeCl3、Fe2O3、Fe(OH)3、β-FeOOH。所以Fe(Ⅲ)并不是关键染色成分。但是FeSO4和FeS可以将绸布染黑,说明河泥染色的关键成分是Fe(Ⅱ)形式。目前已基本掌握盐酸可提取态Fe(Ⅱ)是可用河泥中染黑的关键成分之一,而且这种Fe(Ⅱ)在河泥中主要以吸附态或固相的形式存在。因其提取过程中可以闻到H2S气味,且盐酸提取态Fe(Ⅱ)的浓度与挥发性硫(AVS)的浓度呈显著正相关关系,所以推测河泥中的Fe(Ⅱ)主要是以FeS的形式存在,这与传承人描述的“灰黑色”相对应。用于香云纱染整的天然河泥中盐酸提取态Fe(Ⅱ)的浓度最好达到250μmol/g以上[11]。同时,河泥中丰富的有机质(7%左右LOI)和腐殖质(3 mg/g)也是必要的,这与传承人描述的“手感细腻、有黏性”相符。高含量的腐殖质为河泥中的微生物提供碳源,保持其活性,维持Fe(Ⅱ)处于还原状态。此外,河泥要达标还需河泥未受污染。这一方面是指没有可见的杂质,即传承人提到的“无杂质”;另一方面是指未受隐形污染。目前珠三角河泥重金属污染严重,而缩合单宁也会与重金属络合,从而吸附到绸布上,导致绸布中重金属超标,对人体健康造成影响,这种重金属污染河泥即使Fe(Ⅱ)和有机质达标,也不能用于香云纱染整。

图4 香云纱染整用河泥(丝绸图片为光学显微镜照片)

(二) 香云纱“乌黑”的机理

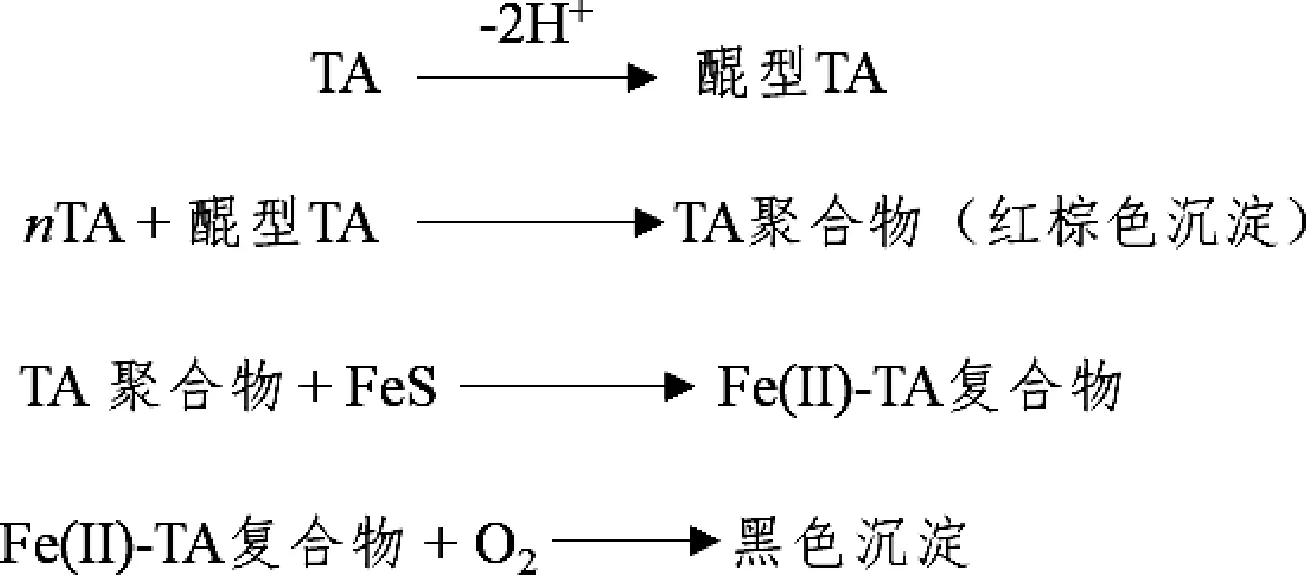

过乌后,绸布一面乌黑发亮,一面仍是棕色。“发亮”前面已经提到,是由于薯莨色素在高温下形成胶质层,增加了同一方向的反射光;而“发黑”则是缩合单宁与河泥中Fe(Ⅱ)反应的结果。然而,根据我们的模拟实验,缩合单宁与Fe(Ⅱ)反应的产物是浅色的可溶物质,但在有氧条件下,可溶性Fe(Ⅱ)-缩合单宁的络合物会被氧化成黑色沉淀。这证明了香云纱上的“乌黑”来自河泥中的Fe(Ⅱ)与过薯莨绸布上的缩合单宁反应后迅速被氧化而形成的黑色产物(图5)。目前尚不清楚这种黑色产物的结构,但是有三点值得参考,第一,它与Fe(Ⅲ)-缩合单宁的络合产物不同,因为Fe(Ⅲ)与缩合单宁络合的产物是土黄色沉淀,这也是Fe(III)不能染色的原因。第二,研究已发现香云纱黑色面有O—O键存在,而且X射线衍射分析发现黑色面上有β-FeOOH的特征峰,但β-FeOOH本身不能染色。第三,在Fe(Ⅱ)与缩合单宁反应的上清产物中还检测到含[2catechin+FeO+Na]+的物质,香云纱黑色面检测到的O—O键是否由该物质氧化得来尚不清楚。

图5 香云纱染整机理示意图(TA指缩合单宁)

(三) 微生物改良河泥

已知河泥中的Fe(Ⅱ)在香云纱染整中是很关键的因素,而Fe(Ⅱ)的存在主要是因为在厌氧条件下,铁还原细菌能将河泥中的Fe(Ⅲ)还原为Fe(Ⅱ),并维持铁以Fe(Ⅱ)的形式存在。传承人曾提到将顺德河泥风干后,运往丹东无法用于染整,其原因就是河泥中的Fe(Ⅱ)在风干过程中被氧化成Fe(Ⅲ)。可以考虑通过添加铁还原细菌对风干河泥进行改良,使其中的Fe(Ⅲ)还原成Fe(Ⅱ),即可再次使用。这一技术在本团队研究中已得到验证。采自东江水源河流中的沉积物经过筛后,加入希瓦氏菌S12或筛选的铁还原菌群,反应一周,Fe(Ⅱ)的浓度显著上升,均获得了可用于香云纱染整的河泥。该技术突破了香云纱染整用泥只能采自伦教万亩农田保护区的局限性,而且为香云纱染整技艺的扩散传播提供了可行性。特别的,经微生物强化后的Fe(Ⅱ)浓度虽不及自然采集河泥中的Fe(Ⅱ)浓度,但其染整效果与自然河泥相似,推测可能与该河泥中有机质含量偏低(约3%)有关,单位面积的绸布上所需涂抹的河泥更多,从而提高了与绸布反应的Fe(Ⅱ)的总量,该结论还有待进一步确认。

四、结论

随着生态环保概念深入人心,环境友好的天然面料受到市场追捧。作为天然面料的代表,香云纱也再次走上时尚舞台。纯天然的染整过程赋予其优良的衣着特性,其染整技艺2008年也入选国家级非物质文化遗产名录。本文主要就香云纱染整技艺机理进行探讨,主要结论如下:

(1)薯莨色素中的缩合单宁在太阳曝晒下氧化缩合的胶状物质,是香云纱“发亮”的主要原因。这一胶状物质也为后续过乌中阴阳两面的形成奠定了基础。

(2)染整河泥中的Fe(Ⅱ)与过薯莨时吸附的缩合单宁络合,络合产物快速被氧化成黑色不溶物是香云纱“乌黑”的主要原因。

(3)利用微生物改良香云纱染整用泥是可行的。这将打破香云纱染整用泥的局限性,有助于香云纱染整技艺的推广。

(4)过薯莨时所用薯莨液的浓度、晒莨后沉积的薯莨色素和过乌后黑色组分的结构均亟待破解。