“道”“器”融合:教师减负的技术旨归与实现路径 *

2022-12-30张家军闫君子

张家军, 闫君子

(1.教育部人文社会科学重点研究基地西南大学西南民族教育与心理研究中心,重庆 400715;2.西南大学 教育学部,重庆 400715)

教师负担过重问题由来已久。早在20世纪50年代,就有媒体指出要切实减轻教师沉重的负担[1]。随着时代的变化与发展,教师的职责边界不断扩展与延伸,其负担也愈发沉重。据研究表明,我国中小学教师工作时间长且工作构成与分配不合理,工作任务重且非教学工作过多,其工作量处于超负荷的状态中[2]。在实际工作中,许多教师每当看到像小山一样的作业,内心总是疲惫万分,恨不得有一台批作业机器。且教师经常处于24小时“全天候”的待命状态,随时准备回复领导、家长的电话和信息。沉重的工作负担在一定程度上干扰了正常的教学秩序,使教师的工作时间无限延长,导致教师在工作中身心俱疲,进而严重影响教师的教学效果和质量。由是,教师减负迫在眉睫。2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅在《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》中规定了教师减负的具体要求和相关事项,指出应“充分利用现代信息技术特别是人工智能技术”推动教师减负进程。这既体现了教师减负的迫切性和必要性,也为利用智能技术为教师减负提供了契机。因此,如何恰当使用智能技术为教师减负,成为亟需探讨的问题。

一、分析框架

随着智能技术的不断发展,智能技术不仅可为教师分担重复性、机械化的工作任务,还能在课前、课中、课后的全过程中辅助教师,实现精准化教学,以减轻人类教师的部分工作负担。但教师减负中智能技术的使用是一把“双刃剑”,它虽具有较强的器用价值,但若使用不当也可能会出现异化现象。

当运用智能技术为教师减负时,技术固然会通过发挥器用价值实现“提质增效”,但教师减负也绝不能唯技术,陷入“器物至上”的技术泥沼。在教育活动中,教师作为具有生命的个体,并非让沉重的工作负担消解生命力量,而是通过追寻生命意义、体现生命关怀和实现生命价值彰显生命属性,同时这种生命属性的彰显在一定程度上也需要智能技术的支持。

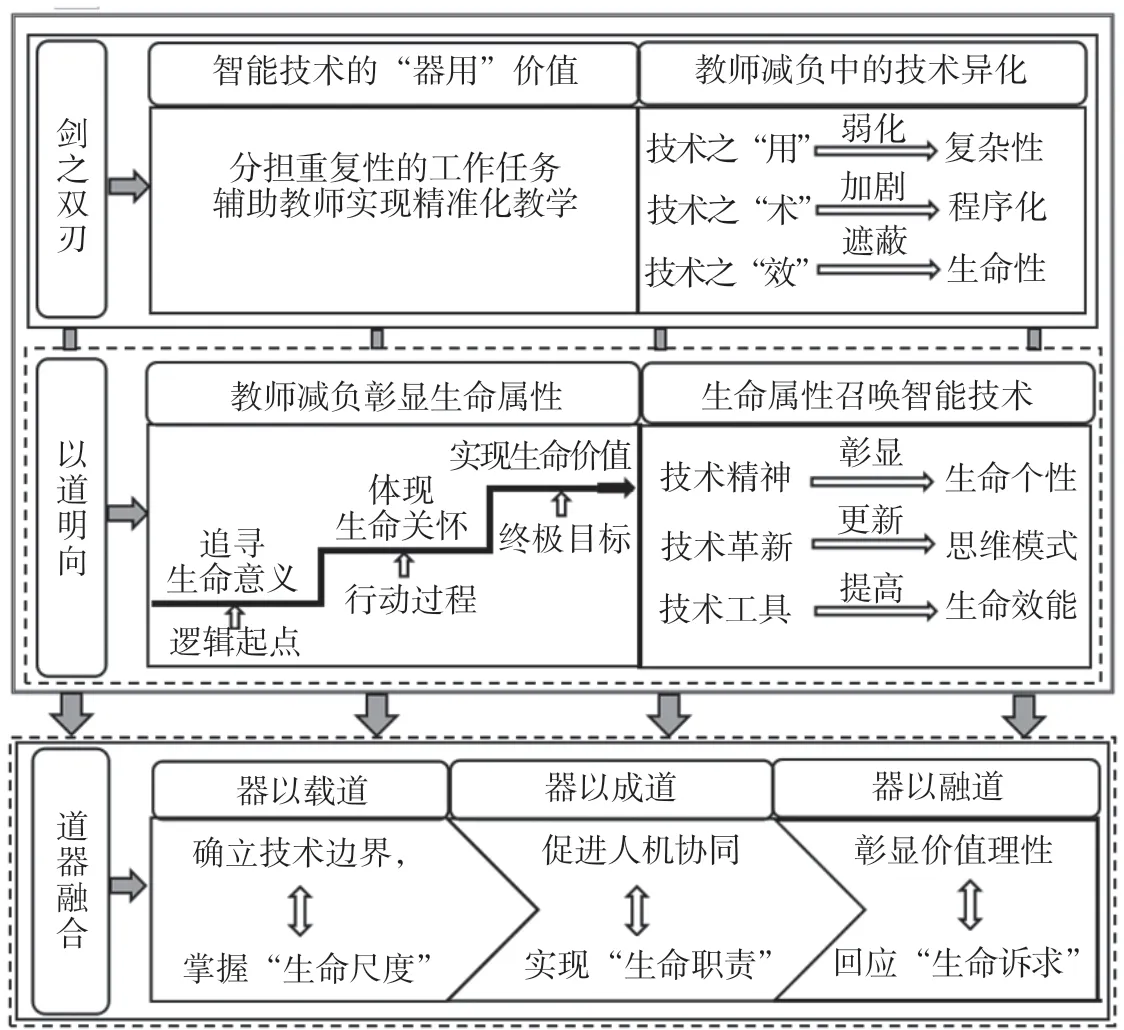

因此,在教师减负活动中,智能技术既以形而下的“器物之学”发挥“器用”的价值,又需坚守“合道”之则彰显减负活动中形而上的“生命属性”,从而立足“器”与“道”的共生共长实现“道器融合”,打破“器用”价值下因技术异化而引起的减负活动中教师生命离场的现象,力求智能技术与教师生命在减负活动中实现双向耦合(如图1所示)。

图1 教师减负的技术旨归与实现路径图

二、“剑之双刃”:教师减负中智能技术的“器用”价值与异化

智能技术作为典型的人工力量,在教师减负中具有“器用”的价值,但也隐含着一定的风险,当它被人类制造后,技术异化就成为可能。因此,利用智能技术减轻教师负担,需要在充分发挥技术“器用”价值的同时,也需警惕技术异化在教师减负中所带来的风险。

(一)教师减负中智能技术的“器用”价值

在教师减负活动中,智能技术以“器用”价值促进教师负担的减轻。具体如下。

1.分担工作任务:代理重复性的机械工作

智能技术在教师减负中的“器用”价值之一,即为智能技术可以代替教师处理单一的重复性工作,将教师从繁琐的“体力劳动”中解放出来。

教师通过运用智能技术,可从教学资源中“自动生成选择题、填空题和简答题等题目类型,或者通过集成的学习资源自动生成问题”[3],帮助教师在教学活动中快速生成不同种类的问题,替代教师在出题过程中需阅读的大量书籍以及分析和总结任务,在保证高质量题目的前提下,减轻教师在出题方面的工作负担,提高教师出题的效率。如教师可在自动问题生成系统中输入英文文本,以关键字筛选的方式生成问题[4],减少因创建简单问题所耽误的教学时间,极大程度上节约教师形成问题的时间。此外,教师还可借助智能技术对试卷、作业等内容进行自动评阅,以此评判相关内容的质量,提高评阅的客观性和科学性。自2018年起,自动评阅技术便在全国多个省份中的试点验证中发挥着作用,它能够对作文、翻译等主观题进行自动评分,在一定程度上减轻因重复性的评阅工作给教师带来的工作负担,使其拥有更多的时间和精力去从事其它本职工作。

2.辅助教学过程:实现教师的精准化教学

随着智能技术的浪潮袭来,智能技术能够辅助教师课前、课中、课后的教学全过程,减轻教师因难以兼顾规模化教学和因材施教所产生的教学负担,为教师真正实现因材施教的精准化教学提供可能。

首先,课前助力教师精准分析学情。希拉里·普特南(Hilary Putnam)曾提出过“钵中之脑”的实验,即把人的大脑放入一个营养钵中存活,然后让大脑的神经末梢与外部信号相连接,使人形成相应的感知觉[5]。“钵中之脑”的本质是脑机接口技术。教师借助脑机接口技术可获取学习者的学习数据,通过数据挖掘进行学情分析,将学习者数字化为不同种类的“脑集合”,便于教师根据不同学习者“脑集合”的结构特征获取相应的学习偏好,为其提供差异化、个性化的学习资源。

其次,课中提高教师的认知诊断能力。教师可借助智能技术,获取学习者全过程的学习数据,判断不同学习者在知识建构、概念转变、问题解决等方面的差异,分析其在学习过程中的薄弱之处和行为路径,精准诊断各学习者的学习水平,以便针对不同的学习者灵活安排个性化的活动机制。且随着AI教师进入课堂,它能够“不再依赖于人为设计的数据交互模式与规则来处理问题,而是在与师生的沟通协作中自主习得新的规则,创造性地进行‘思考’”[6],进而在教学活动中协助人类教师开展教学工作,减轻在教学活动中的认知诊断压力,实现因材监测、因材诊断、因材施教,帮助教师在教学中实现“减负增效”。

最后,课后提升教师评价的即时性。即时性的全程评价指通过智能技术搜集学习者在学习活动中的“声音、表情、行为、学习偏好等过程数据,获取学习者的注意力、知识掌握程度、交流互动等信息”[7],对学习者的课前预习、课中学习和课后复习,以及线上、线下的学习活动进行全过程的监测与监督,让教师以实时干预的方式,为学习者提供精准的即时评价和指导,减轻教师在教学活动中因评价而产生的工作负担。

(二)教师减负中的技术异化

在教师减负过程中,当教师出现依赖智能技术、不恰当使用智能技术等现象时,往往会产生技术异化问题。具体表现在以下方面。

其一,技术之“用”弱化教师减负的复杂性。技术之“用”指智能技术作为一种手段在教师减负中的恰当使用。利用智能技术减负旨在构建智能技术与教师之间的双向互动关系,以减轻教师的工作负担,而智能技术的工具性则使其“停留在单纯存在的机器式的装备上”[8]。这就导致教师越来越试图通过智能技术手段的使用减轻自身过重的工作任务,潜在地形成了依赖智能技术的思想。但教师负担过重与教师工作内容繁复、时间过长、流程冗杂和角色多样等密切相关,其负担的减轻是一项复杂性的长期工作。当教师过分倚重智能技术减轻自身负担时,将会导致智能技术在减负活动中成为一种简单且盲目使用的手段,弱化教师减负的复杂性。

其二,技术之“术”加剧教师减负的程序化。技术之“术”指智能技术在教师减负进程中的运行过程。马丁·海德格尔(Martin Heidegger)指出,技术“在人们的使用过程中总是承载着各种‘偏见’,从而使人们受到技术的束缚和统治”[9]。在智能技术的算法规则、线性思维和机械流程的束缚下,教师利用智能技术减轻自身负担的行为过程呈现出典型的程序化特征,使教师减负犹如“普罗克拉斯提斯之床”,逐渐沦为标准化的程序操作,进入智能技术为其打造的程序世界,走向被智能技术“圈养”的道路,从而落入尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari)所说的“神人”设计的圈套。

其三,技术之“效”遮蔽教师减负的生命意蕴。技术之“效”指智能技术在教师减负进程中的应用效果。在技术理性的驱使下,教师减负开始追求高效、精确的效果,以AI教师为主的虚拟认知主体极有可能由教学活动中的背景性支撑转变为重要的参与主体,此时教师的主体位置被挤占,心灵、精神、情感需求等生命价值被排除在减负效果之外,致使教师减负活动贬黜了教师的生命意蕴,远离亨利·伯格森(Henri Bergson)所提倡的“生命绵延”。一旦教师减负过程中的生命意蕴被智能技术遮蔽,教师减负则丧失了其内隐的人文性,教师就“从技术上被对象化,归根结底,是把生命的本性交给技术制造去处理”[10],成为将自身生命嵌入智能技术中的“赛博人”。

三、“以道明向”:教师减负的生命坚守

利用智能技术为教师减负的根本目的在于通过减轻教师负担,使其回归教书育人的生命本质。因此,教师减负活动应始终立足教师的生命本质彰显生命属性,以生命坚守作为教师减负之“道”的方向和指引。

(一)教师减负彰显生命属性

教师是具有生命的主体,教师减负正是通过减轻教师的负担,实现其生命属性的彰显,这体现在教师减负的逻辑起点、行动过程和终极目标之中。

首先,以追寻生命意义作为教师减负的“逻辑起点”。教师作为一种专门的职业,其“最高境界为‘志业’,即视教师职业为信仰,为自身生命意义之所归”[11]。这种生命意义注重将教书育人的职业使命与教师自身生命融为一体,促使教师不断通过追寻生命意义提升职业的使命感。减负正是通过教师负担的减轻,使其认识到自身生命的意义是对教书育人的追寻,进而将自身生命全身心地投入到教书育人的职业使命中。

其次,以体现生命关怀贯穿教师减负的“行动过程”。通过智能技术为教师减负是教师携带已有经验与智能技术相互适应的交互过程。教师为了缓解过重负担,在教学中所采取的技术手段是契合自身生命需求的积极选择,是促进自身生命成长和发展的必然手段。可见,体现生命关怀的教师减负过程关注教师个体生命的释放与发展,其目的在于减轻教师负担以促进教师个体生命的丰盈和提升,将教师从智能技术的摆置和控制中解放出来,进而专注于教书育人的本职工作,提高教师的生命质量。

最后,以实现生命价值凸显教师减负的“终极目标”。无论智能技术能为教师减负带来多少便利,减负的本质均要超越技术的工具理性,使教师认识到自身作为生命主体的活力和价值所在[12]。也就是说,教师减负的“终极目标”是通过工作负担的减轻,让教师意识到自身工作是充满情感和幸福的事业,以此提升教师主体的生命理性,丰富教师主体生命的精神世界和情感世界,使教师真正洞悉教书育人的职业使命真谛和意义,进而实现主体生命的价值。

(二)教师减负的生命属性召唤智能技术支持

教师减负活动中生命属性的彰显与智能技术的器用价值密切相关,教师减负致力于促进教师生命的幸福成长,而教师生命的幸福成长也离不开智能技术的支持。具体表现如下。

第一,技术精神促进教师生命个性彰显。技术精神是“体现技术风采的东西,并由此使其具有彰显个性的内容、特质及功能”[13]。教师利用智能技术减轻其工作负担的同时,正是技术精神承载教师生命个性的过程。在一定程度上,由于技术精神内隐着价值取向和伦理道德的理性自觉,因此它能以自身的理性限度,自觉地引导和规范教师使用智能技术进行减负,从根本上为教师赋能,满足教师在教育活动中利用智能技术减轻自身负担的现实需求,使教师拥有更多的时间和精力投身于教育活动中,并在教育活动中不断丰盈自身生命。

第二,技术革新助推教师思维方式更新。在教师减负活动中,智能技术的革新并不是技术概念和手段的简单迭代,而是对技术使用主体的思维方式进行变革。通过形成“智能+”的新思维方式,使教师实现认识论上的转变,潜移默化地学会利用智能技术减轻自身过重的工作负担。“智能+”的思维方式能够使教师在减负过程中借助智能技术“居间的构成性存在”[14],建立智能技术与教师减负之间的发生桥梁。在这种桥梁中,教师通过智能技术的革新,提高自身运用智能技术减轻工作负担的能力,最大限度地消除自身在工作中所承载的过重的身心消耗,思考其作为教育者的生命本真和价值。

第三,技术工具提高教师生命效能。贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stigler)借助普罗米修斯和爱比米修斯的神话故事,以隐喻的方式表达了因爱比米修斯的遗忘而造成了人具有先天的缺陷性存在。这就使“人因不具有动物的天然属性,而必须不断地发明、实现和创造自己的性能”[15]。在教师减负过程中,教师群体因具有先天的“缺陷存在”而需智能技术充当弥补自身缺陷的“代具”,智能技术的“强大支撑可将教师的‘缺陷存在’进行‘认知外包’,以辅助教师突破个体极限,处理超越个体认知能力的海量信息,驾驭超越个体认知水平的复杂教学情境”[16],从而减轻教师在教育教学中的过重负担,提高教师的生命效能。

四、“道器融合”:教师减负的实现路径

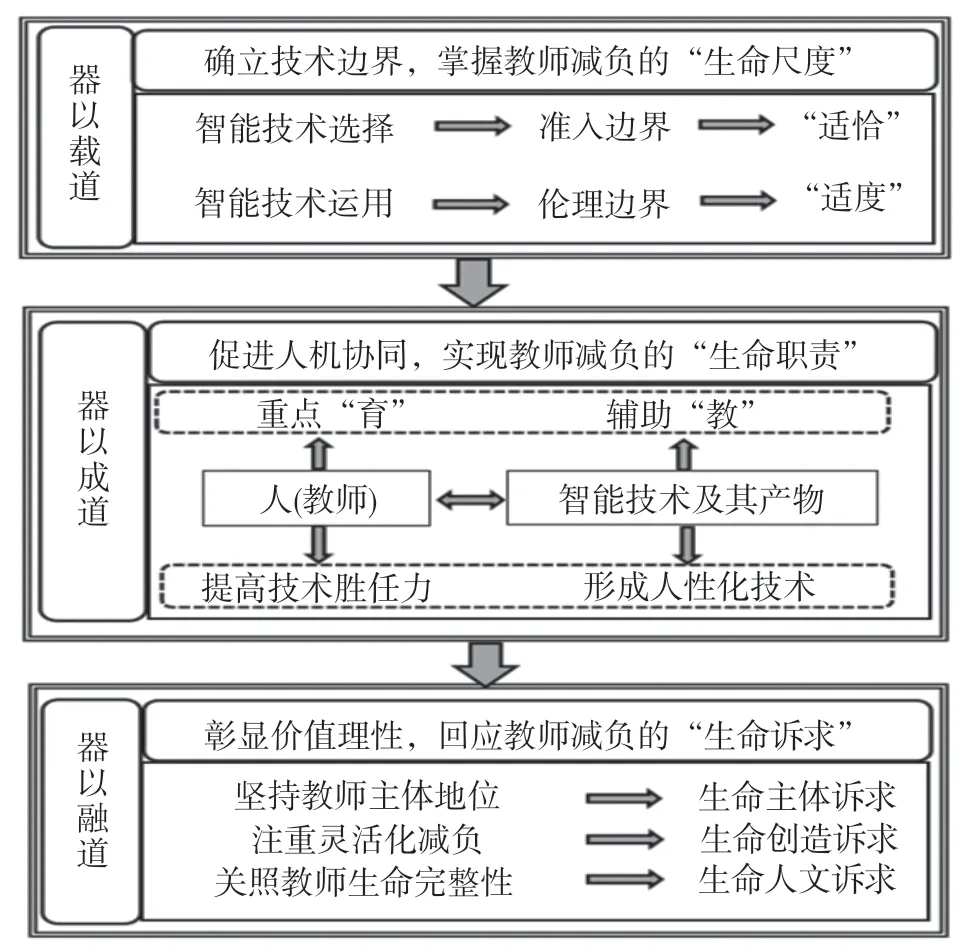

智能技术作为教师减负的有效手段,其“器用”价值的发挥内隐“合道”之逻辑,而“合道”逻辑也呼唤智能技术“器用”价值的支持。只有当智能技术的“器用”价值与“合道”逻辑相结合,使智能技术在教师减负的应用过程中符合“道”的规律时,才能避免智能技术在减负过程中的异化,从而实现“道器融合”。由此可见,“道器融合”是智能技术在教师减负中应用的根本旨归,主要表现为“器以载道” “器以成道”和“器以融道”三种形态(如图2所示)。

图2 教师减负实现路径图

(一)把握“器以载道”:确立技术边界,掌握教师减负的“生命尺度”

在教师减负过程中,技术边界是一种动态的规定性要求。对“器以载道”的把握即为立足智能技术的选择和使用,确立智能技术的准入、伦理等技术边界,把握教师在减负中的“生命尺度”。

首先,以“适恰”作为智能技术选择的准入边界。在教育实践中,教师的工作种类多、工作任务广、工作时间长,极大地压缩了教师个体的生命时间与空间。在“生命尺度”的关照下,教师减负中智能技术的准入需“适恰”:一方面,选择的智能技术应能承担教师过重的重复性工作,适当转换教师的工作内容,合理缩短教师的工作时长,提高教师的工作效能;另一方面,选择的智能技术应契合教师的工作种类和工作任务,使其能够精准减轻教师负担,让教师拥有更多的时间和精力投入到教书育人工作中。因此,教师减负中智能技术的准入不是毫无章法地盲目选择,而应以教师减负的实际需求作为立足点,选择能够减轻教师负担、提高教师教育效能的技术,以此凸显教师减负的“生命尺度”。

其次,以“适度”作为智能技术运用的伦理边界。在教师减负过程中,过度使用智能技术,会使教师在接受技术红利的同时,存在被控制、被奴役的风险,导致教师在教育教学中可能会沦为缺乏生命意识的“技术人”。因此,应在技术运用的过程中,寻求一种生命尺度,使智能技术既可以在减负活动中促进教师生命的自由成长,又能够将技术力量关进边界的“牢笼”中。在法国技术哲学家雅克思·埃吕尔(Jacques Ellul)看来,可通过“界限”的伦理力量限制人对技术的使用,即“尽管有些行为的确可行,但是我们可以通过自我选择或自我强加的方式来自由决定是否付诸行动”[17]。也就是说,教师应以“界限”的适度性,限制技术力量在减负过程中的无限扩张,认清智能技术在减负中的优势与局限,通过“适度”运用智能技术,凸显智能技术对教师生命成长的促进作用,保证技术的力量在教师能力的控制范围内。

(二)推进“器以成道”:促进人机协同,实现教师减负的“生命职责”

“器以成道”指借助器物形成某种共识。智能技术与教师减负关系的本质是技术与人的关系。从技术与人的关系来看,技术是构成人的基本要素之一,两者具有同一性。因此,智能技术与教师生命并非“对立—替代”关系,而是“协同—发展”的关系。在教师减负中推进“器以成道”,就是充分考虑如何通过人机协同,实现教师减负的“生命职责”,形成“各美其美、美美与共”的和谐局面。

其一,充分发挥人机协同的双边优势。人机协同指人和智能技术及其产物在减负过程中有配合地完成教育教学任务。人类教师与智能技术各自具有彼此难以企及的优势,在利用智能技术为教师减负的过程中,应充分发挥智能技术的代理、辅助等稳定性优势,结合教师塑造心灵、养育灵魂的生命优势,在两者之间形成“智能技术辅助‘教’、人类教师重点‘育’”[18]的协同分工关系,将人类教师从繁重的工作负担中解脱出来,使其拥有更多的精力与时间从事创造性的教学工作,从而实现减负的生命价值,真正做到“教天地人事、育生命自觉”,成为“人类灵魂的工程师”。

其二,实现教师技术胜任力与人性化技术的双向发展。人机协同是人与智能技术在减负活动中相互调整、适应后达到的平衡状态。若要实现教师减负活动中的人机协同,则需从人类教师适应智能技术、智能技术适应人类两方面着手。一方面,提高教师的技术胜任力,推动教师适应智能技术。为确保教师在减负中“生命职责”的实现,教师不仅需具备智能技术的基础知识和操作能力,还需具备利用智能技术设计和实施教学活动的能力,使教师成为超越智能技术工具属性的适应性专家。另一方面,推进人性化技术形成,倒逼智能技术适应人类。人性化的技术指智能技术作为器用之物与人的生命进行有机结合,以消除智能技术在人的生命中的存在感,让“物在其物的存在中不受干扰,在自身中憩息”[19]。运用智能技术为教师减负的生命意蕴就在于使智能技术有机地融入教师生命,消除教师在减负过程中对智能技术的存在感和不适感,提升教师在教育教学中对智能技术和利用智能技术减负的敏感度,使其“无痛苦地和异化感地接受,内在地帮助人造福自己”[20]。

(三)凸显“器以融道”:彰显价值理性,回应教师减负的“生命诉求”

“器以融道”指通过器物传递思想,实现器物与思想的融合。在教师减负过程中,凸显“器以融道”,是将智能技术的工具理性与教师减负的价值理性紧密结合。为避免智能技术的工具理性在教师减负过程中的无序发展,应通过价值理性“对工具理性制约,避免技术主义的过度膨胀”[21],使智能技术的工具理性与教师减负的价值理性相互融合与统一,以此回应教师在减负过程中的“生命诉求”。

首先,坚持教师在减负活动中的主体地位,避免智能技术对教师生命能动性的侵占。在教师减负过程中,不论智能技术如何提质增效,始终应尊重教师在减负中的主体地位,明晰“生命的成长与能动性的发挥”,而非“技术的使用与革新”是教师减负的价值根源,避免智能技术的工具理性对教师生命能动性的侵占,使教师以“真、善、美”的要求不断追寻生命的主体价值,积极主动地在减负过程中实现自身生命的成长。

其次,注重教师减负的灵活性,摆脱智能技术对教师生命创造力的扼制。教师减负不是单靠技术的预先设定就能解决的,而是需要教师生命置身其中并深度参与。脱离教师生命参与的减负行动,无论设计的多么精确,终将难以调动教师工作的积极性与创造性。以灵活性为特征的减负活动即在减负的全过程体现灵活变通的特点,让教师根据实际的教育教学活动,自主决定是否使用、如何使用、使用何种技术为自身减负。教师减负的灵活性充分体现教师生命的“自主性”“生成性”等特征,使其在减负过程中不断创新和自由思考教育教学工作,让自身生命在教育教学活动中敞开,进而激发其生命的创造性,在生命创造中超越智能技术的限定,促使自身生命诗意地栖息在教育活动中。

最后,树立教师生命完整发展的减负观,避免智能技术对教师生命人文性的挤占。若教师减负过度注重以效率为主的工具理性,则会导致减负过程中价值理性的缺失,给教师带来“价值的贬损、精神的危机和信仰的坍塌”[22],使教师的情感、态度、精神等人文因素在减负过程中被忽视,进而无法考虑自身生命的完整发展。这就要求在教师减负活动中,树立教师生命完整发展的减负观,强调在应用智能技术手段的同时,关注教师人格的健全、精神的丰满、情感的丰盈、生活的幸福与自由等,实现减负过程中智能技术的工具性与教师生命的人文性二者和谐而充分的融合与发展,使教师减负活动摆脱一味追求技术效率的桎梏,充分回应教师生命的人文诉求。