“自动驾驶”肇事:Uber不担刑责,谁来担?

2022-12-29金泽刚

我们不妨想象一下,如果机器人时代发展到了机器人与人类共同在马路上行走的阶段,法律和规则恐怕就要人类与机器人共同制定修改了,刑法将迈入“科幻”时代,交通与犯罪问题也势必会发生巨大的改变。

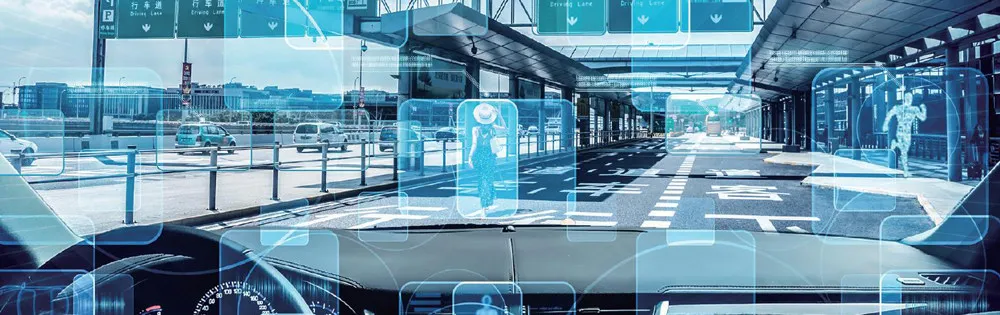

2018年3月18日,在美国亚利桑那州坦佩市发生了一起严重的车祸事故。在这起事故中,Uber公司的一辆自动驾驶汽车撞上了一名行人,并致其死亡。发生事故的车辆属Uber公司新研发的正处于测试阶段的无人驾驶汽车,一时间,无人驾驶汽车的公共安全与法律责任问题备受关注。

2019年3月,美国检方针对这起撞车事故宣布,涉事汽车所属的Uber公司对该事故不承担刑事责任。该事故作为全球首例自动驾驶汽车致人死亡的案件,让人们对人工智能时代的到来增添了新的疑虑。

这起案件中,生产自动驾驶汽车的Uber公司之所以无责,是因为由其公司研发、设计的自动驾驶系统在撞人前已发现受害者,但因系统设置的原因,在该计算机控制模式下车辆无法自动开启紧急刹车,刹车的控制权由随行的安全驾驶员享有。所以,监控这辆车的司机可能要为此次事故买单,因为在事故发生前,司机一直在用手机观看电视节目,如果驾驶员恪尽审慎义务,该事故“完全可以避免”。但问题是,让司机担责,司机会不会感到冤枉呢?因为这是“无人驾驶”的汽车,他的责任至少不同于日常的普通车吧,否则还叫什么“无人驾驶”?所以,对“无人驾驶”汽车的司机追究交通肇事犯罪的刑事责任就必然受到了阻力。

随着人工智能化的进一步发展,自动驾驶技术的终极目标是彻底取消驾驶员的位置,做到完全性的无人驾驶。到那时,无人驾驶技术必然会要求人工智能在适当时刻超出设计和编制的程序规范并作出决策,以处理瞬息多变的交通状况,这就使其具备了与人相似的辨认和控制能力,也就可能造成一定的法益侵害结果,因而依然存在刑事追责的可能性。

然而,人工智能所做的行为,主要属于技术而非法律、道德范畴。单纯从刑事责任产生的依据和目的来看,人工智能难以成为刑事责任主体。譬如,道义责任论认为法律人格的必备要件是意志自由,如果犯罪主体不具有意志自由,不具备人脑的认识和意志功能,对交通法规等规范并不能完全理解,那么无法在道义层面上对其予以谴责,刑罚手段对其就毫无意义,更没有教育感化的可能。

另外,刑罚的种类主要包括人身刑与财产刑。对于智能机器人来说,因为不存在实体和生命,人身刑对其并没有什么影响;而且智能机器人不同于自然人或单位,不需要也不享有财产权,财产刑也无法适用。

不过,随着人工智能不断升级发展,其终究会具备类似于人类的辨认、控制能力,而这些能力与犯罪故意、过失的产生息息相关。故意由认识因素和意志因素组成。在认识上要明知自己的行为必然或者可能会产生危害社会的结果,“可能会”在自动驾驶技术中是常常会遇到的情境;在意志因素方面,人工智能摄像、捕捉系统能够识别驾驶过程所面临的危险,而且能够通过方案推演模型作出相应的决策,如果人工智能已经认识到自己的行为会产生危害结果,仍然选择作出操作,就构成了刑法上要求的“希望”或者“放任”的心态,也就产生了相应的“故意”和“过失”。但即使人工智能具备了类似刑法规定的责任条件,如何处罚“自动驾驶”的犯罪主体,恐怕还是离不开人类自身这一主体。

针对可能出现的自动驾驶肇事带来的法律责任问题,追究设计者、监管者或者使用者的责任更为现实。不可否认,人工智能可以替代越来越多人类实行的操作行为,到一定程度上就可拥有独立的法律人格,如果因最初设计缺陷引发交通事故,造成了严重危害社会的结果,就应当追究设计者的责任;如果是管理或者使用者监管失职或者操作使用不当,则要追究监管者或者使用者的责任。不过,相关的罪名和责任形式可能需要进行新的补充修改和完善。

我国对自动驾驶的研发起步较晚。2018年6月,工信部网站发布了由工信部、国家标准委共同制定的《国家车联网产业标准体系建设指南》,该指南给未来10年自动驾驶做了前瞻性的顶层设计和规划,但与全球汽车行业公认的自动驾驶技术分级认定标准尚有差距。如果要更好地服务于未来法律责任的划分,该标准还需要进一步完善。

按照我国现今自动驾驶发展的水平来看,设立过高过严的责任要求可能不利于该产业的发展。在某种意义上,科技发展的需要已然成为一种阻却责任(至少是减弱责任)的事由,就各国的现实来看,在科技快速发展与注意防止损害义务之间如何保持利益平衡,已成为必须多方考量的问题。

随着人工智能技术在我国的快速发展,将自动驾驶纳入国家交通发展的远景规划,摸索试行自动驾驶的各方面政策规定十分必要。这些政策与试行经验也是将来建立完善自动驾驶以及人工智能立法的可靠基础。

(摘自上海三联书店《于法较真》 )