选择塞罕坝,我无怨无悔——陈彦娴忆“六女上坝”

2022-12-29朱悦俊段宗宝

我叫陈彦娴,是塞罕坝林场第一批建设者中的一员。此时此刻,我代表三代塞罕坝人来领奖,激动的心情是无法用语言来描述的。

半个多世纪里,前仆后继的三代塞罕坝人只做了一件事,那就是一心一意地种树,一心一意地把荒山沙地变成绿水青山。我们为自己能够亲手创造一个绿色奇迹而感到无比自豪!

衷心感谢联合国环境署把“地球卫士奖”颁发给塞罕坝林场,这将激励我们去创造新的绿色奇迹,也将激励更多的中国人行动起来,争当地球卫士、环保英雄,我们共同的家园一定会在这种激励与行动中更加和谐,更加美丽!

2017年12月,在肯尼亚首都内罗毕,年届古稀的陈彦娴代表塞罕坝机械林场发表了上面这段演讲。

在这场演讲的53年前,即将高中毕业的陈彦娴给时任河北省塞罕坝机械林场场长刘文仕写过一封信。

这封信,改变了6个姑娘的人生轨迹。

信是这样写的:

尊敬的刘文仕场长:

我怀着激动而忐忑的心情给您写这封信。

我是承德市二中学生陈彦娴。我们即将参加高考。

党号召我们毕业生要怀着为实现祖国的社会主义现代化而攀登文化科学高峰的革命理想,做好一颗红心、两种准备,如考上大学,就努力学习,考不上就服从祖国分配,到最需要的地方去。

我和同宿舍的6个姐妹,决定放弃高考,到坝上机械林场,做一名林业战士。就像知识青年的榜样邢燕子、侯隽那样到农村去做社会主义新一代有文化的新农民。到广阔天地去植树造林,与荒漠作斗争,我们坚信人定胜天!像女拖拉机手梁军那样,驾驶着拖拉机,为祖国的建设奉献我们的青春!希望您能接受我们的请求!热切地盼望您的回复!

祝您工作顺利!

此致革命的敬礼!

承德二中学生 陈彦娴

1964年6月10日

这封信让6个姑娘成了当地的名人,当时的《承德日报》对此事专门进行了报道。

那一年,陈彦娴正在承德市二中读高中,和甄瑞林、王晚霞、史德荣、李如意、王桂珍住一个宿舍。临近毕业,她们萌发了响应党的号召下乡锻炼的念头。

可巧,刘文仕场长是陈彦娴家的邻居。陈彦娴听父亲说起过,塞罕坝林场刚成立不久,机械化造林需要人手。

几个姐妹商量后,决定推选文笔最好的陈彦娴给刘文仕场长写一封信,表明决定放弃高考、到塞罕坝植树造林的决心。

一个月过去了,就在6姐妹几乎要放弃的时候,期盼已久的回信忽然来了。信中明确答复:塞罕坝欢迎她们这样的热血女青年。

这时候,她们才把去坝上的想法告诉了学校和家长。

学校老师们对于憧憬梦想的6位女学生,不仅没有拒绝,还给她们开了欢送会。

家长们却立刻炸了锅,一致反对,软硬兼施,一心要把她们拦下来。

谁知6姐妹铁了心,一定要去坝上,最后家长们也只得妥协。家长们想着,坝上那么苦,这几个娇小姐吃了苦头肯定就自己乖乖回来了。

“那时候心里只有一个念想,就是把树种活,让这片荒漠和沙丘变绿。”陈彦娴回忆道,“现在想起来,那时候还真是挺苦的。但是看着今天一望无际的林海,所有苦和累都是值得的。是几代塞罕坝人的意志和信念铸就了这片绿色。”

1964年夏末,塞罕坝机械林场的汽车来承德市接“六女”上坝了。

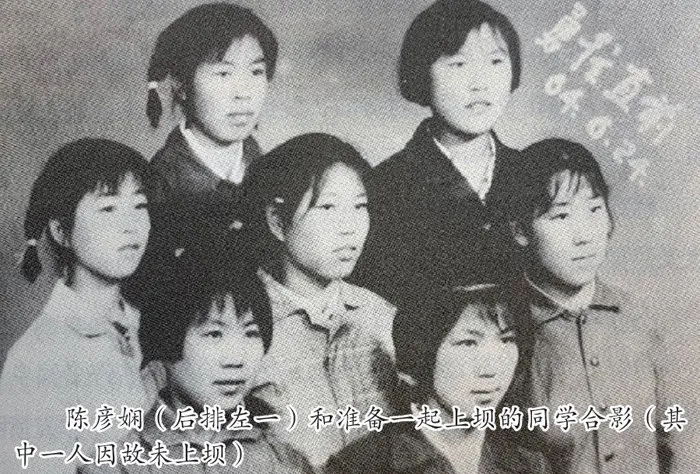

陈彦娴拿出一张老照片,深情地回忆那段激情燃烧的艰苦岁月:“这张照片是1964年拍的,最上面那排最左边的那个人就是我。承德到塞罕坝有二百多公里,我们坐汽车颠簸了两天两夜才赶到林场。我们吃的第一顿饭,是黑莜面饼和炒蘑菇,这是林场招待客人最好的饭菜了,可我们都觉得有一股怪味,根本咽不下去。那时,人们喝的是雪水、雨水、沟塘子里的水,吃的是黑莜面窝头、土豆和咸菜。偶尔能吃顿黑馒头,就算是改善生活了。”

陈彦娴一行人到了坝上,发现几十里地内都看不到人家,到处都是半人高的野草,到处是沙窝子地。虽然刚刚8月,但北风一吹,她们冻得浑身直打战,感觉好像进入冬天一样。

6个女孩上坝后,就被分配到了千层板林场,从最基础的工作干起。“原本在我们的设想中,上坝后就可以开上拖拉机或其他机器,神气地进行机械化造林工作了。”陈彦娴说道。

让她没有想到是,第一份工作竟是在苗圃里倒大粪。6个女孩不但要忍受难闻的气味,还必须跟上其他工作人员的步伐。这是一项流水作业,6个女孩要转着圈儿地倒,需要不停走动。

一天下来,6个人都累得腰酸腿痛,恨不得躺下就不起来。但不管林场的条件如何恶劣,她们始终没有抱怨过一句。

她们和男人一样,上山伐树。在没过膝盖的大雪中,几个人先将绳子捆好,再用肩膀将树从山上拉着向下滑。在如刀般凛冽的白毛风中,她们的脸、耳朵都冻得起了泡。

经过一个多月的上山伐树,上到林场领导、下到普通职工,大家都对她们刮目相看,从心里佩服这几个从城市来的女孩。

在回忆和讲述自己在塞罕坝的往事时,陈彦娴一直带着笑容,仿佛这段难熬的岁月很轻松。

上坝后的第一个春节,场部给她们放了假。回家前,姑娘们都把自己装备起来,双脚穿上“毡疙瘩”,身上穿着厚棉袄,头上还要戴上一顶厚厚的皮帽。到承德下车的一刹那,无数双眼睛惊奇地望向她们:这是什么装扮!这些人从哪儿来的?人们哪儿想得到,这就是大半年前全承德人民欢送的6个姑娘啊。“下车的时候,人们还以为是‘外星人’来了,我们却觉得非常自豪,因为我们已经是塞罕坝人了!”

年还没过完,她们又匆匆上了坝。

春天造林,她们要将一棵棵带泥浆的树苗放到植苗机上,两手不停地取苗、放苗。“植苗机在高低不平的山地上来回颠簸,取苗箱里的泥水不断溅到身上,一天十几个小时下来,我们看起来就像刚从泥坑里爬出来似的。”陈彦娴说。

艰苦的工作和生活条件没有吓退姑娘们,反而让她们扎根塞罕坝的决心更为坚定,尤其是看着自己亲手种下的小树苗一天天地长大,她们仿佛看着自己的孩子在成长一样。

塞罕坝的许多人,就是因为眷恋着这份来之不易的绿色,才选择永远扎根此地。

1976年,陈彦娴的母亲心疼女儿,给她找好了接收单位,希望她能调回承德。

陈彦娴经过再三思考,还是放弃了调回承德的机会,留在了塞罕坝。她舍不得那片正在茁壮成长的树林。

“现在如果有人问我:‘要是让你重新选择一次,你会如何选择?’我会毫不犹豫地告诉他:‘塞罕坝!因为这里是我成就绿色梦想的地方,这里有我的青春,我的生命,我的一切!选择塞罕坝,我无怨无悔!’”陈彦娴坚定地说。

如今,曾经的6个女孩早已相继退休,各奔东西。谈起从前在塞罕坝的那段岁月,陈彦娴说,自己忘不掉塞罕坝的那些树,其他人的想法也与陈彦娴出奇地一致,谁都没有为当初的选择而感到丝毫后悔!

(摘自天地出版社《美丽塞罕坝》 )