坚持课内外融合,有效提升科学素养

2022-12-29钱虹

【摘要】小学科学课程具有重要的科学启蒙价值,但在现实教学中,无论是小学科学课程开展的数量还是质量都不容乐观。科学课程改革的突破口在于课内打基础,侧重培养学生的科学好奇心,构建科学概念体系;课外求发展,侧重运用探究方法,培养学生的科技创新能力。通过课内课外的有机融合,能够培养学生学科学、爱科学、用科学的兴趣,有效提升科学素养。

【关键词】小学教育;科学课程;课内外融合;科学素养

【基金项目】本文系江苏省教育科学“十三五”重点自筹课题“指向儿童品格养成的学校生活重构研究”(项目编号:B-b/2018/02/34)

作者简介:钱虹(1977—),女,江苏省常州市觅渡桥小学。

以培养学生科学素养为目的的科学教育,从本质上讲具有重要的学习意义及科研价值。但是,在科学课程的教学现实中,却存在着认识偏差、效率低下及停滞不前等诸多问题。当下,实现小学科学课程的综合性改革刻不容缓。教师要坚持课内外融合,课内打好基础,侧重培养学生学习科学的兴趣,帮助他们学习更多科学知识,从而构建基本的科学概念体系;课外寻求发展,侧重运用探究方法,培养学生的科技创新能力和应用能力。通过课内课外的有机融合,能够有效提升小学生的科学素养。

一、科学教育缺失的原因

(一)科学学习的时间总量不足

素养不仅体现在知识水平层面,还会上升到精神层面,是根植于心的观念。然而,过去的科学教育活动无论从数量还是质量上,都未能在这两个层面产生应有的质变效果。素养的培养需要经历与体验一定数量的教学活动。然而,依照大部分学校的课程计划,科学课的教学时间为每周2课时,每课时为40分钟。在有限的时间和空间内,课堂教学只是简单地学习课本知识,得出问题结论,并没有深入开展学习、探究问题的机会,面对学生提出有价值的新问题时,也没有时间去进行讨论。长此以往,也就消磨了学生的学习热情,影响了科学教育的效果。

(二)科学学习的内容质量不高

科学学习的内容非常庞杂,即使是增加一定的学习时间,也无法穷尽所有的内容。所以,教师在开展教学时,应尤其注重挑选重要、关键的教学内容。但目前的教学往往忽略了这一点,对于教学内容的选择较为随意,缺乏必要的依据。像兴趣小组的开设,主要围绕科技竞赛的培训,内容比较局限,且偏重技能的训练;而科技周活动的内容又主要来自热门话题或是学校布置的活动主题等,与课堂学习内容联系不大[1]。课内学习内容缺乏系统整理,课内外学习之间更是缺少必要的联系,这都导致了教学效果不尽人意。

(三)教学目标认知不清晰

“培养科学素养”是课程标准提出的重要教学目标。科学素养并不是一个空泛的口号,而是具有丰富的教学内涵。长期以来,教师和学校一直忽视了这个问题。在教学实践中,知识与能力何者更重要的讨论时时发生,却又无疾而终。从讲知识到避让知识,从不重视做实验到一放到底搞研究,教学方式在两个极端中反复,教学观念也在此过程中来回发生冲突。凡此种种,都是源于对教学目标的模糊认识。

二、变革与重构教学目标

《小学科学课程标准》指出:小学科学课程以培养学生科学素养为宗旨,涵盖科学知识,科学探究,科学态度,科学、技术、社会与环境四个方面的目标。目标关乎教育活动的总体走向,需要与学校的科学教育文化联系起来,从教学的不同角度设置清晰的目标。在重新构建学生科学素养培养目标的基础上,再从质与量两个方面入手:一方面,拓展学习的时空,突破课堂内外的壁垒,创设科学研究的真实感,让学生亲历探究的过程,以形成培养素养的基础条件;另一方面,着力研究在不同的环境下,如何提高学生学习活动的质量。

教学素养的实现,需要细化为教与学的具体指标。从学生学科学、用科学、爱科学的角度,可以提出如下教学目标:形成较完整的知识概念体系;会运用探究的手段解决问题;对周围事物、对科学本身有浓厚的兴趣爱好等。从教的角度,科学素养培养的具体指标为:了解与认知水平相适应的科学知识;运用基本的科学知识与技能认识自己和周围世界;具备进行科学探究所必需的科学思维和方法;激发和保持对自然现象的好奇心和求知欲。

三、课内侧重培养科学好奇心,构建科学概念体系

(一)运用实验培养科学好奇心

好奇心是人的一种本能,是开启科学探究的动力。然而,科学好奇心比本能好奇心更为高级与复杂,它并非对事物本身产生兴趣,通过浅尝辄止就可以实现的,而是需要超越事物的表象,从不同现象或不同经验中通过多次经历,找到事情的共同点从而产生兴趣,形成理性思考、研究与判断。实践证明,不同年龄的学生,培养其好奇心的方式也各不相同。对于低年龄段的学生,主要是在课堂上运用趣味小实验,让学生发现科学的神奇,调动他们对科学的好奇心,激起他们的探究欲望。对于高年龄段的学生,主要体现在培养他们独立完成探究活动的能力,使他们能够做到独立开展小课题研究[2]。

为培养科学实验对学生的强烈吸引力,通常,一堂实验课只需要确立一个探究主题,并将趣味性放在首要位置,激发学生的学习兴趣与好奇心,进而引发一定的深度探究。比如,教师可以重新设计“摩擦力”一课的教学,运用一系列与静摩擦力有关的小实验,如“硬币立在纸币边缘”“铅笔在手指上的运动”“木筷提米”等,引导学生完成发现问题、观察现象、释疑解答的探究过程。又如根据“可乐喷泉”实验,重新设计“可乐里的气体”一课。首先,教师将一粒薄荷糖放入可乐后,引起“喷泉”效应,并引导学生进行思考出现此现象的原因是什么。接着,教师再接连把砂糖、食盐、巧克力等依次放入可乐,对比观察这几种物质放入之后的现象,从而带领学生寻找出可乐喷泉的形成原因。再如,根据“会爬坡的球”设计“重心”一课,从一个纸球能从坡底“爬”上去的反常现象引发问题,进而引导学生猜测纸球的内部结构,并自制纸球进行测试,验证自己的猜想。在以上案例的设计与实施中,教师要把实验的趣味性放在首要位置,让实验的悬疑感将学生的探究欲望激发到极致,从而使科学散发出原本的神奇魅力。同时,教师要采取递进实验教学的方式,让学生从一开始的好奇,再到最后能够独立完成实验得出科学结果,以此循序渐进地培养学生的科学能力。

(二)以大概念理念构建科学概念

科学教育的目标应该是围绕学生未来学习、生活而开展的,力求做到帮助他们理解生活和学习中的科学事件与现象。科学教育以大概念为核心展开具体的教学。教师要知道课程系列的目标与发展之间大概念的联系,并围绕大概念,总结1-6年级的教学内容,绘制相关的概念图谱。再找出大小概念之间的层次联系,分析概念之间的横向联系,发挥概念图谱科学的指引作用,使教与学的过程中充满逻辑性。

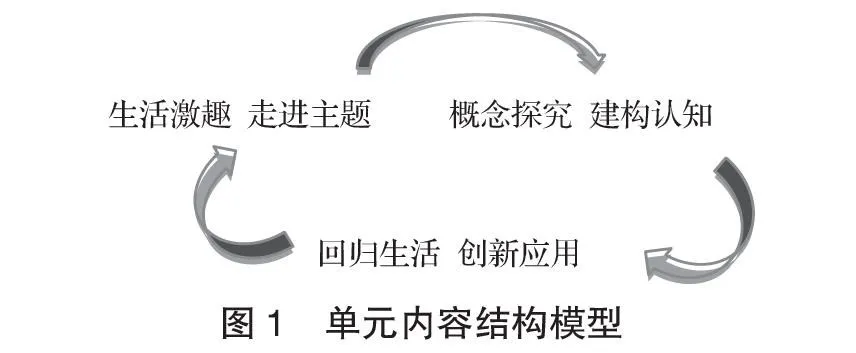

在组织单元教学设计时,教师应该利用概念图,明确单元主题与子主题之间的关系,对先教什么、后教什么做出科学合理的安排。子主题中包括生活、科学、技术、社会等。生活包含那些日常生活中经常看到、听到、感觉到的事物;科学指有关主题的科学真理、科学事实,它是课程标准里要求学生掌握的基本科学知识;技术与社会主要是为了加深学生对科学概念的理解与巩固,帮助他们迁移知识;等等。引导学生关注与科学有关的社会问题需要层层递进。首先,科学来源于生活,与生活有关的课题能够激发学生探究的欲望,从而引起学生对事实探究的兴趣;再由兴趣、好奇去引导学生对科学课题展开进一步探究,从而获得科学知识、科学方法;最后,设置有关技术与社会的课题,让学生体验到学以致用的成就感,感受与思考作为一个社会人应有的对环境与社会的职责。基于这些内在联系,一个单元的主题内容结构模型如下图1所示。这个结构模型帮助学生将探究过程由表及里、由浅入深地展开,通过此过程的实践,学生能够获得与主题相关的、较完整的概念体系,更重要的是还加强了对概念的理解。

图1 单元内容结构模型

在进行单课时教学设计时,教师不仅要知道学生的前概念是什么,而且还要分析前概念的认知水平,这样做有助于明确教学设计的起点,找到学生潜在的学习动机。比如,当教师谈及“牛顿与苹果落地”这个话题时,学生不仅能迅速把牛顿发现苹果落地的故事口述出来,而且还知道苹果落地是地球引力的缘故。这些现象容易使教师产生误判,认为学生已经理解地球引力这个概念了。但是深究下去,就可以发现学生们虽然知道地球引力,但只局限于表面的认识。关于引力的方向和引力的大小,他们都是模糊不清的,因而教师应该遵循认知的空白点构建教学,使学生完善对地球引力的认识。

四、课外侧重运用探究方法,培养科技创新能力

(一)拓展课外教学与研究时空

拓展学习时空不是简单的时空延长和放大,而是要从课内外学习的关联性上做好铺设。有效的时空拓展,一般要符合学习形式具有一致性,学习内容具有延续性的条件。小学科学课程倡导以探究式学习为主的多样化学习方法,有利于学生科学素养的形成。与此同时,课堂中学生提出的问题,一般都是他们的兴趣与知识盲点所在,教师要充分利用这些问题,完善学生的科学认知。

笔者运用探究的学习方式开展课内外科学课程的教学活动,实践证明行之有效。首先,笔者在学校内组建了“未来之星”少年科学院,设有院长、所长、组长三个层级岗位,主要依靠学生自主管理。一个班级即为一个研究所,研究所根据不同的小课题组建,学生可自由选择加入小课题组,并选择相应的岗位。学生主要利用综合实践活动时间或在校的闲散时间,围绕主题研讨方案、交流讨论、撰写研究报告及小论文等。在此过程中,教师只充当引导者的角色,帮助学生解决遇到的无法解决的难题,从而使学生的研究能够顺利开展。事实证明,大部分学生能够较好地完成课题组的研究,形成一定的研究成果,并在此过程中培养了自身的合作与探究能力。

(二)在真实的自然环境中展开研究

在课外学习活动中,教师应将大多数时间给予学生,让他们自行开展实践研究活动。事实上,课内已有的大量实践活动,往往是拘泥于实验室条件下模拟真实环境的实验研究,与真实的探究活动之间有较大差距。比如生物领域中的“观察小动物”“种子的萌发”,地球宇宙领域中的“观察岩石”“观察土壤”等课题,都是在实验室条件下,选取样本进行观察研究,由样本得出的结论作为研究的结论。这与科学研究需要大量样本事实举证的情况是相违背的。课堂上,有时为了追求结论,学生可能不求甚解,放弃对事实真相的探究,转而认同大多数人的结论。

以上问题的出现,对科学素养的形成产生了极大的消极影响。因此,在课外实践活动中,教师需要弥补课内实验开展的不足,引导学生在自然环境中通过亲身观察和实践,发现很多实验室环境下没有产生过的现象,从而深入认识自然界的真实面目。同时,教师要给予学生更充分的观察和实验时间,让他们有足够的时间去记录、分析与反思。由学生亲历的科研活动,才能使学生对科学的本质进行深入理解。

(三)课外重在解决真实的生活问题

科学的本质除了发现事实的真相以外,更重要的是运用事实规律、法则,找到解决问题的方法与策略。在科学与技术领域,教师不应再只是让学生简单了解,而是要花费更多的精力促使学生向提出策略与办法方面发展。因而,教师要有意识地将科学与工程进行融合。比如,在声学领域加入技术元素,引导学生根据声音的原理,制作出有音阶的乐器;又如在生态系统领域,原来教学的重点是探究为什么要保持生态平衡,现在则需要学生去研究怎样保持生态平衡;再如讨垃圾分类的问题,应落脚于“对垃圾房的设计改造”,开展具有现实意义的探索发明,以点燃学生的创新热情与创造意识。

【参考文献】

[1]陈洁玲.有效开发科学教育资源,全面提升小学生科学素养[J].中国教师,2013(16):27-29.

[2]包卫骏.采取有效教学策略 提升学生科学素养[J].新课程(中学),2019(04):186-187.