主旋律电影预告片的营销策略

2022-12-29杨博凯

【摘要】近年来,主旋律影片在电影市场取得不俗的票房成绩,主旋律电影市场化再次成为业内热议的话题。不同风格的主旋律电影在类型化、商业化上有了不同程度的突破,随即引发了以预告片为核心物料的电影营销环节发生转变。基于主旋律电影的特性,预告片通过类型定位、故事共情和明星效应三大手段构建营销策略,为主旋律电影的映前营销宣传发挥重要作用。

【关键词】主旋律电影 预告片 电影营销 营销策略

基金项目:“中央高校基本科研业务费专项资金资助”(中央戏剧学院学生项目:国产主旋律电影的预告片宣传定位策略研究, YNXS2210)。

近年来,随着我国文化强国战略的深入实施与电影产业的多元发展,电影作为“宣传思想工作的重要阵地”[1],其中“符合社会主义意识形态、弘扬主流价值、树立正确历史观、风格积极向上”[2]的主旋律电影越来越受到观众青睐。根据灯塔研究院发布的《新格局·新生力: 2021年中国电影市场年度报告》显示,近五年来,主旋律电影创作整体呈上升趋势, 2021年中国电影市场共上映697部影片,其中16部主旋律电影占总上映电影数的2%,却以94. 4亿元的票房贡献了全年472. 58亿元总票房的20%,占有重要的市场份额。战争史诗巨制《长津湖》以57. 72亿元超越《战狼2》成为影史票房新冠军、抗疫题材电影《中国医生》以“平凡英雄”创新了叙事典范、《扫黑·决战》在现实主义的基础上融合了类型化创作、《1921》作为重大革命历史题材电影在明星化、青春化上实现了探索与突破……伴随着主旋律电影在视听语言类型化、叙事范式商业化、明星演员多元化的探索,根植于电影原文本的营销策略也发生转变,以预告片为核心物料的营销策略在当今激烈的市场竞争下显得尤为重要。

常见的视听类营销物料包括四类:预告片、花絮、特辑和MV。从2021年12部票房超1亿元的主旋律电影来看(见表1),有6部电影的预告片营销占其物料营销的25%以上。其中,《扫黑·决战》的预告片营销占比高达60%,用类型片的手法结合“一支定档版、两支剧情版、一支终极版”的标准预告片发布模式,为电影的类型定位与观众的预期认知建立起到重要联系;《中国医生》与《穿过寒冬拥抱你》的两支突破千万播放量的终极预告片,都紧紧结合疫情下的社会情绪,通过故事引发观众的情感共鸣、拉近电影与观众的距离;而由吴京和易烊千玺主演的电影《长津湖》,其预告片营销虽只排在总物料营销的第三位,但单支预告片最高播放量达3043. 8万,是12部电影的数十支预告片之最,足见明星效应在观众中的影响力。在预告片营销占比不足25%的其余6部电影中,中小成本电影如《守岛人》《革命者》的预告片营销占比也接近25%,另外,也不乏《中国医生》《悬崖之上》等电影的单支预告片达到千万级播放量。

预告片是由电影正片内容与字卡信息组成的广告短视频,作为电影上映前唯一的视听叙事型营销物料,它一方面对电影内容进行了预传达,凝练了电影最核心的卖点与价值,另一方面为观众的观影提供了预体验,引导其做出购票的消费决策。对于主旋律电影的预告片而言,从根植于电影原文本创作转型的类型、故事、明星三个维度对电影的映前形象进行营销重塑,可达到电影预传达与观众预体验这组二元关系的统一,实现预告片作为营销物料的宣传功能。

一、类型定位:以“强标签”创造“低介入”的认知体验

为了使观众迅速建立对电影的整体认知,预告片首先需要呈现电影的类型特质以定位观众的预期体验。定位是“商家在消费者意识里为其产品、服务和品牌创造一个具有区别性形象的过程。”[4]预告片的定位功能旨在为观众创造一个可以认知的电影形象:它只展现电影的局部,但观众会介入自己以往的观影经验,基于预告片的视听呈现将它所展现的电影归为“某类电影”,例如通过战争场面判断这是一部战争片。这就是预告片建立观众认知预期的基础。

对于主旋律电影预告片的类型定位策略来说,“强标签”与“低介入”是构建预期认知的有效途径。“强标签”是通过预告片赋予主旋律电影强烈且独特的类型标签,其目的是“低介入”———使观众无需具备过多的观影经验就能形成对电影的定位。

以全国扫黑除恶专项斗争为背景的电影《扫黑·决战》为例,这部主旋律电影是我国当前电影市场少有的扫黑除恶题材电影,观众对此类作品的介入度较高,为了以类型策略降低观众的介入度,该电影的营销方利用电影中诸多已被观众熟知的类型标签,如警匪对抗的人物关系、探案破案的叙事程式以及追逐、打斗等动作性极强的视觉元素,聚焦于“警匪”“悬疑”“动作”“犯罪”四种关联性强但又有独特类型特质的标签的制作了四支预告片,为观众构建了一个完整的电影认知(见表2)。

一般而言,电影的第一支预告片是为观众确立一个大致的认知概念,而类型策略便是最好的方式。《扫黑·决战》的第一支预告片提取了电影中“扫黑专项组”与“黑社会”这组二元对立的人物关系,突出警匪片的类型标签,主要通过警察、警车、枪械等视觉符号凸显“警”的形象,而用斗殴、绑架、血案等视觉符号凸显“匪”的形象,并以平行剪辑的方式展开全片的戏剧冲突模型。“警”与“匪”之间本身就有极强的张力,中国香港的警匪片如《警察故事》《无间道》曾使这组银幕形象成为一代人的电影记忆,因而当预告片建立起这组人物关系后,观众已能够推断出电影大致的“猫鼠游戏”式的故事走向与风格特点。与第一支预告片不同的是,《扫黑·决战》的第二支预告片则将叙事手法调整为了悬疑片惯用的程式,以“观众知道,人物不知道”的希区柯克式悬念作为抓手,将台词“赵家村的征地纠纷,很可能是一个涉黑案件”作为悬念起点,通过“何为黑恶势力”“何为保护伞”“何为横行霸道”“何为斩草除根”四幅疑问式字卡将预告片分为4个递进的叙事结构,从而展现专案组在扫黑探案中拨开层层迷雾的过程,不仅引导观众了解了如营销标语所述的“打伞破网”的探案故事,更发挥出了预告片作为广告的营销吸引力。

在完成了两支预告片后,《扫黑·决战》选择重新改档至5月1日,而随之转变的是其第三支预告片的类型策略。在利用完视觉图景与叙事程式两种类型策略后,《扫黑·决战》的第三支预告片通过突出运动元素强调了电影的动作片标签。一方面是突出画面内元素的动态性,全片始终贯穿着打斗(8处)、追逐(7处)等运动性极强的场面,另一方面是重组画面与画面之间的关系,通过加快画面剪切速率从而提升运动感,全片主体部分59秒,镜头一共69个,平均每个画面时间不足1秒,而在预告片结尾的蒙太奇高潮处,在6秒内剪入了13个镜头,并且在其中最激烈的打斗片段做了一组闪黑效果,这都旨在刺激观众的视觉神经,为电影打上一个动作片的标签,相比于其余三支预告片仅几十万的播放量,这支发布于2021年4月21日的动作类型预告片以291万的播放量一枝独秀,一定程度上完成了破圈。从灯塔专业版检测的“想看数据”来看,这支预告片契合了该片观众群中占24. 7%的动作类型偏好者,在映前9天拉起了第一个“新增想看”的小高峰(见图1)。

最后一支预告片,作为《扫黑·决战》的终极版预告片,它融合了悬疑片的叙事程式与动作片的视觉要素,从黑社会孙志彪(金世佳饰)的人物视角切入故事,以犯罪片的类型策略敲定电影的最终定位。前半部分通过孙志彪的台词“就不告诉你”埋下一个悬疑的伏笔,但叙事主线和视觉元素均围绕黑社会的暴力斗殴等犯罪动作,后半部分则将此前埋下的悬疑伏笔挖出来,展现扫黑专项组的破网行动,用字卡“真相背后隐藏着什么”引起观众对电影悬念的好奇,与第二支主打悬疑的预告片不同的是,这支预告片抛出了此前未曾涉及的更大的悬念:县长曹志远(张颂文饰)可能是黑势力的幕后推手,使得整支预告片在营销吸引力上再度提升了一个台阶。纵观四支预告片,每一支预告片都利用极致的类型手法为电影打上了一个标签,而这些预告片组合在一起便为观众提供了一整个完整的预期体验,降低了对陌生电影的介入度。

二、故事共鸣:以“现实元素”激发“认同电影”的情感投射

预告片利用以视听语言思维为基础的故事逻辑对电影原文本的故事时空进行转译,并结合实际的营销策略构造了一个全新的营销叙事文本。灯塔研究院的一项关于用户口碑的调查指出了情感与故事作为联结观众与电影的重要手段:“用户对情感和故事情节这两个元素的评价与影片整体评价(喜爱度和推荐度)的相关性最强,接近90%,也就是说,一部影片的情感和故事直接决定了用户对这部影片的评价。”[7]那么作为映前为观众提供观影预体验的预告片,则可以通过故事使观众与电影建立情感共鸣、进而认同电影并激发观影欲望。

不同于电影的长叙事文本,预告片必须发挥简约文本的吸引力优势,在不到三分钟的时间内,通过建构一个具有极强共鸣感的故事让观众产生认同感,并将这种认同感的情绪生成投射进电影之中,方能完成观众与电影的情感联通,使观众在情绪刺激下产生极强的观影欲,为其最终的购票决策起到重要的情绪推动力。由于主旋律电影多以历史题材、现实题材为主,因此,其电影故事大多是基于现实的历史情境或社会情境,在重构故事的基础上,预告片应注重将舆论环境或档期范围内易于引发观众共情的现实元素融入其叙事文本中,使电影与现实在营销语境中产生有机碰撞,促使观众将产生于现实的情感投射转化为对电影的观影欲望。

《1921》《我和我的父辈》《革命者》等历史题材的主旋律电影,其预告片都通过视听语言的叙事手段将真实的历史情境与故事情境结合,促使观众将对历史的情感投射进电影故事中。献礼建党百年的重大革命历史题材电影《1921》的预告片利用色彩强调了历史情境的真实感,剪辑师将电影中革命党人革命失败的画面调成黑白色,这25幅黑白画面仿佛现实的历史图像一样,与象征共产主义全新革命力量的彩色画面进行交叉剪辑,形成了一种旧革命迈向新革命的强烈对比张力,呼应了象征中国共产党成立的“开天辟地”的核心营销语,使观众迅速投注于百年前的历史情境中。同样,在《我和我的父辈》的《乘风》预告片中,剪辑师在开幕的第一个镜头就以黑白幻灯片的形式展现了抗日战争中日本侵略者、中国难民以及八路军战士的图像,将观众引入战争情境之中,为随后字卡“戎马为山河”“铁血捍吾疆”所呈现的抗战故事建立了叙事基础。两支预告片的共同特点都旨在唤醒观众对历史的民族记忆,并在构建预告片故事的过程中,将这种记忆背后对于家国的情感认同投射为对电影故事的认同,配合七一档、国庆档浓厚的营销氛围,引发观众的情感共鸣,激发他们的购票欲。

而在《革命者》的预告片中,剪辑师则是充分借助复调蒙太奇激发情感动力,画面、声音、字卡在故事的展开上仿佛多个声部“此消彼长”、和谐对位:全片画面贯穿着饰演李大钊的演员张颂文直视摄影机的中近景镜头,建立起与观众的视觉交流感;人声旁白取自李大钊《牺牲》中的名言:“高尚的生活常在壮烈的牺牲中……”,像是李大钊正在向观众叙述着自己牺牲前的心路历程,拉近与观众的情感距离;而字卡“感谢你们的相信,让今天的中国自信”则不仅是一句营销式的标语,更是一句对革命者们跨越真实历史时空的回应,使得“今天的中国”的观众仿佛在预告片构建的故事情境中完成了一次与革命前辈的交流,将对伟人的情感联结投射为对电影故事的认同,达到了电影营销的目的。

现实题材主旋律电影的预告片,则是直接将全民关注的现实议题转译为可营销的话题,促使观众将对当下的社会共情投射为电影的故事共情,《中国医生》《穿过寒冬拥抱你》的预告片便是其中的典范。两部电影都以抗击新冠肺炎疫情为题材,前者聚焦于武汉医护防疫战线的故事,后者是疫情下的市井百姓生活图景。在《中国医生》的定档版预告片的开头,一段10秒的片段快速切入了19个医生抢救患者的镜头,配合呼吸机、血氧监测仪的有节奏的滴滴声与“对这个病了解的太少”“医务能力能不能搞得定”等嘈杂的台词声,将观众迅速拉回2020年初武汉抗疫时的情境,旨在激发观众紧张的情绪反应,迅速认同电影的故事时空。而在终极版预告片中,剪辑师则大量剪入了2020年全国各地驰援武汉的真实新闻场面,并以钟南山的“武汉是能够过关的,武汉本来就是一个很英雄的城市”以及众人的“武汉加油,中国必胜”作为全片的收束语,此时,弹幕中的观众的实时反馈是“最后这句话给我整破防了”“光看预告片就泪目了”“味儿对了”,证明这些现实素材确实切中了观众的情感点。从数据来看,这支预告片以高达1468. 1万的播放量摘得2021年7月物料播放量排行榜第一名,超过了同期正投放物料的《盛夏未来》《怒火·重案》《长津湖》等电影的预告片[8]。

与此类似,《穿过寒冬拥抱你》的终极预告片以1928. 9万的播放量拿下2021年12月物料播放量排行榜第一名[9]。也是借助抗疫题材本身的情感力量,但与《中国医生》不同的是,《穿过寒冬拥抱你》将焦点从医护转向百姓,主要展现疫情下百姓互帮互助、共渡难关的生活态度,而这也使得故事的情感底色虽然基于疫情,但并不是充满浓烈情绪的“泪目”,而是“温情”。因此,这支终极预告片基于现实情境与故事情节相结合的原则,打出了“温情跨年”的核心营销字卡。开头6秒的幻灯片活动影像片段在视听手法上与《我和我的父辈》之《乘风》的预告片开头如出一辙,但改用了饱和度较高的色彩,并配上朱一龙充满磁性的旁白,使得画面中的拥抱、依偎等动作充满了温暖。全片展示了疫情下几组人物的不同生活状态,但都贯穿在“温情”这一个大的情感线索下,片尾以黄渤饰演的外卖小哥对着河岸对面正在放烟花的清洁工大喊:“兄弟,新年快乐”做结,这句台词,在电影故事时空的2020年疫情之时,是两个陌生人面对共渡疫情难关的砥砺之语,而在观众所处的2021年年底,则又充满了苦尽甘来、带着希望迎接新年的感慨之情。这些复杂的情绪融汇到这支121秒的预告片里,在年末的跨年氛围的推动下迅速击中了观众的内心,随即将这一年来的各种酸甜苦辣滋味在温情的包裹下投射进电影之中,观众在预告片中看到了自己一年前的经历,从而完成了对电影情感的强烈认同。

三、明星效应:以“重塑人设”锚定“物有所值”的观影决策

开创了明星制的美国好莱坞在二十世纪三十年代就意识到了明星对于电影宣传的重要性,巨幅的明星海报利用明星人设锚定了观影价值,从而充当了电影潜在商业价值的代言人。所谓的明星效应,就是观众愿意为了享受这一符号化的价值而付出真金白银去购买电影票,从而完成了从“消费明星”到“消费电影”的价值交换,由明星的价值锚定了电影的价值。如今,明星意味着票房号召力,其银幕表演形象与社会文化形象综合而成的“人设”给电影提供了巨大的价值参考,运用明星效应推动观众做出观影决策无疑是最佳手段。

预告片将明星形象从电影中抽离出来,通过强化明星既有人设的辨识度以锚定电影的观影价值,或反之,通过颠覆明星的既有人设制造超乎预期的价值可能,以促进观众的购买决策、完成购票行为。对于现在“演员明星化”的国产主旋律电影而言,其预告片不论是“强化既有人设”还是“颠覆既有人设”,两种重塑人设的方式都是借助明星效应而达到锚定电影观影价值、提升电影营销吸引力的策略。《我和我的父辈》集结了吴京、章子怡、徐峥、沈腾四位明星,他们显然是电影颇具价值的营销点:吴京与徐峥均是导表兼修,且二人已有稳定的高质量电影输出,吴京的《战狼》系列电影与徐峥的《囧》系列电影都是高票房、高评分的代表作品,这种既定的人设形象是观众评判电影是否有价值的重要参考标准;而凭借在《卧虎藏龙》《十面埋伏》《一代宗师》等电影中的出色表演走向国际的章子怡,与凭借春晚小品及喜剧片《夏洛特烦恼》而备受观众喜爱的喜剧演员沈腾,两人是首次以导演的身份登上银幕,呈现出与以往不同的颠覆性形象,给观众创造了预期之外的价值潜力。因此,不同于此前《我和我的祖国》和《我和我的家乡》将首支预告片的营销重点聚焦于串讲剧情,《我和我的父辈》的首支预告片对准了四位明星本身,将幕后花絮中他们的真实形象与电影正片中的角色表演这所谓演员的“两个身体”进行了交叉剪辑,在戏里戏外的交错之中既强化了他们既有的、受观众熟知的人设,又呈现出不同以往的颠覆性形象反差。这支明星导演版预告片发布于电影映前两个月,并非国庆档宣传的黄金时期,但它一经发出便创造了该电影2. 82%的最高想看转化率,超过该电影总共7支预告片1. 37%的平均转化率一个百分点,居同期发布的电影预告片榜第二[10],意味着在营销预热期便为观众创造了一个物有所值的观影期待。

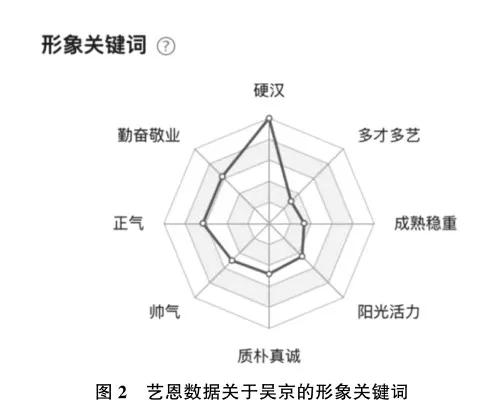

通过预告片强化明星既有人设是对观众予以“保证影片价值”的承诺,使观众在信任明星人设的基础上相信电影向他们承诺的预期价值。例如,在2021年国庆档上映的抗美援朝题材电影《长津湖》为了凸显其“战争史诗力作”的营销标语,在首支预告片中集中呈现了吴京、段奕宏、张涵予、胡军等人的中近景画面,这些素有“硬汉”人设的明星形象锚定了战争片的硬核设定,其中尤以吴京为重,他在全片共有5处长度超过一秒的近景镜头,包括了敬礼、战斗、怒吼等动作,其人物台词“战斗会非常艰苦,但我们要争取胜利”也被作为整支预告片叙事由“出征”转向“战斗”的核心台词。吴京本人的人设无疑是电影最好的价值保障。凭借从票房56. 95亿元、豆瓣评分7. 1的《战狼2》到票房46. 88亿元、豆瓣评分7. 9的《流浪地球》,吴京登上了福布斯中国发布的《2019中国名人榜》榜首,“吴京就是近两年国产电影票房和口碑的双保险。更重要的是,他的电影总能唤起观影者的爱国共鸣。”[11]而在艺恩数据的艺人形象档案中(见图2),吴京最突出的形象关键词就是“硬汉”。显然,他的“爱国者”“硬汉”人设,与作为“弘扬爱国主义情怀”的“战争史诗力作”《长津湖》完美契合,而五年来积攒的口碑与质量更为观众的观影决策提供了极大的参考价值。从数据来看,《长津湖》的这支围绕明星形象的定档预告片达到了60. 14%的完播率(超过该电影6支预告片30. 13%的平均完播率)与1. 70%的想看转化率(超过该电影6支预告片1. 20%的平均想看转化率)[12],表明这支预告片的吸引力效果及营销效果都超过了其平均水平。

而借助预告片将明星的既有人设进行颠覆,则是一种更大的营销吸引力,它使新的明星形象作为一种预期价值之外的“增值”注入电影之中,使观众为了这部分增值而完成购票消费决策。2021年上映了一部我国少有的体育题材主旋律电影《超越》,该片讲述的是曾为“百米飞人”的郝超越(郑恺饰)在人生落魄之境决定重回赛道、实现自我超越的故事。而《超越》在人物形象的塑造上本身就具有颠覆意义:青年时期的“活力版”郝超越体态健壮,但中年时期的“落魄版”郝超越却严重发福,这就要求饰演郝超越的演员郑恺需要先减肥完成第一阶段的拍摄,而后在两个月内极速增肥40斤再进行第二阶段的拍摄,这种形象的反差具有某种意义上的奇观效果,打破了郑恺固有的人设。近些年,郑恺因在现象级明星真人秀综艺《奔跑吧兄弟》中表现出活力满满、阳光敏捷的形象而被观众称为“小猎豹”,在总票房超20亿的《前任》电影系列中又成功塑造了“帅气情人”的银幕形象,在艺恩数据的艺人形象档案中(见图3),“青春”“阳光活力”“帅气”是郑恺个人形象排名前三的形象关键词,这次在《超越》中的落魄、肥胖的“丑态”无疑是对他多年来既有人设的一次颠覆,而这种人设的颠覆成为了该片预告片营销的一大热点。在《超越》发布的4支竖屏预告片中,有3支都是围绕颠覆郑恺的既定人设来做的:“郑恺颠覆饰演中年落魄男为戏下跪”“郑恺向现实‘下跪’”“郑恺胖若两人”,打破了他作为明星的滤镜;而在另外4支横屏版预告片中,前2支是颠覆:“郑恺解锁双面角色为戏下跪”“郑恺变‘干饭人’两个月增重40斤”,后2支则又是对这一落魄形象的再一次颠覆,重新回到了郑恺“小猎豹”“帅气”的既定人设上:“郑恺被迷弟李昀锐热情‘追星’”“郑恺挑战命运无畏输赢”,这种几次颠覆性的营销设计使郑恺的明星人设与电影的“逆转人生”的故事卖点紧紧绑定,引发观众的强烈关注,从灯塔专业版APP统计的观众反馈云图来看,“郑恺”词条以6. 71%的提及率居该片热词榜首位,独特性高达93. 07%,远超同一电影中实力派演员李晨、偶像小生李昀锐的数据。

此外,另一个利用明星效应锚定电影价值的特殊案例与明星导演张艺谋的一次“银幕首秀”有关。2021年五一档,展现共产党员敌后暗战的类型片《悬崖之上》上映,这部电影是张艺谋首次执导谍战电影。在预告片营销上,《悬崖之上》的预告片秉承着“颠覆既有人设”与“强化既有人设”的平衡:定档预告片打出了“张艺谋首拍谍战《悬崖之上》”的旗号,而终极预告片在开头的第一幅字卡就是“张艺谋首拍谍战电影”,两支预告片都希望对第五代导演人设一贯的创作风格做一次颠覆,后者以1819. 8万的播放量成功破圈,远超其余4支预告片的播放数据;而另外2支剧情版预告片则冠以张艺谋的作品名,通过其作品风格来强化影片的“张艺谋既有人设”,比如“《悬崖之上》‘十面埋伏’版预告”。显见,这一方面是引导大部分知晓张艺谋但并非其粉丝的观众提升观影的需求黏性,另一方面是激发张艺谋的粉丝群体通过发掘这些彩蛋式的预告片信息来迅速完成购票决策。

在其他几部电影的预告片中,借助明星效应锚定电影价值也很常见,同样作为《长津湖》主演之一的易烊千玺,其偶像出身的人设在这部电影中被完全颠覆,预告片中着重展现了他灰头土脸的新兵样子,打破了观众的固有认知,反倒为电影增加了几分看点,使观众期待他不同于以往的全新表现。而在《穿过寒冬拥抱你》的预告片中,贾玲、黄渤二人亦一改观众早已习惯的喜剧形象,放大了二人作为普通百姓的温情形象,不仅以低姿态拉近了与普通观众的距离,还展现了不同风格的银幕形象,显示了电影潜在的观影价值。

四、结语

在中国电影由“高原”迈向“高峰”的路上,主旋律电影在新的作品创作环境、产品营销环境、大众舆论环境中都将面临更多机遇与挑战。尤在疫情防控常态化的今天,发挥预告片作为线上视听物料的宣传优势,将类型、故事、明星三大电影核心要素融进宣发阶段,能够为中国主旋律电影提供更丰富而全面的营销宣传形式,为中国观众提供更富有活力的观影决策动力。

注释

[1]国家电影局.“十四五”中国电影发展规划[EB/ OL]. https: / / www. chinafilm. gov. cn/ chinafilm/ upload/ files/2021/11/4402a6c977fcd146. pdf, 2021 - 11 - 09/ 2022-05-22.

[2]周达祎. 主旋律电影的历史流变及演化逻辑(1987—2021年) [J].艺术探索, 2022, 36 (1): 111-121.

[3]数据来源:灯塔专业版APP“营销数据”与“预告片榜”

[4] [美]希夫曼等著;江林等译.消费者行为学(第11版) [M]. 北京:中国人民出版社, 2014. 50.

[5]数据来源:灯塔专业版APP“预告片榜”《扫黑·决战》条目

[6]数据来源:灯塔专业版APP“预告片榜”《扫黑·决战》条目

[7]灯塔电影实验室.用户口碑研究系列(二):寻找打开用户心门的钥匙[OL]. https: / / mp. weixin. qq. com/ s/ F3zSdYtw6UHdmqs2xLef3A. 2020 - 02 - 24/ /2022 -05-22.

[8]数据来源:灯塔专业版APP“预告片榜”2021年7月榜

[9]数据来源:灯塔专业版APP“预告片榜”2021年12月榜

[10]数据来源:灯塔专业版APP“预告片榜”,《我和我的父辈》7支预告片的想看转化率分别为2. 82%, 1. 09%, 1. 93%, 1. 49%, 1. 34%, 0. 61%, 0. 33%.

[11]福布斯中国.制榜人解读: 2019福布斯中国100名人榜[OL]. https: / / www. forbeschina. com/ tv/10. 2022-06-03.

[12]数据来源:灯塔专业版APP“预告片榜”,《长津湖》6支预告片的完播率分别为60. 14%, 34. 59%, 27. 41%, 19. 74%, 14. 08%, 25. 15%;想看转化率分别为1. 70%, 2. 04%, 1. 23%, 1. 23%, 0. 45%, 0. 60%.