地幔中的水与熔融*

2022-12-29夏群科刘佳张宝华李佩顾笑龑陈欢

夏群科 刘佳 张宝华 李佩 顾笑龑 陈欢

地球内部的水主要储存在地幔硅酸盐矿物中,包括名义上无水矿物(即理想化学式中不含H的矿物)和含水矿物(即理想化学式中含有H的矿物),其含量与分布主要受矿物成分、温度、压强、氧逸度、共存相等因素的影响(Kohlstedtetal.,1996;Bolfan-Casanova,2005;Ohtani,2005;Yangetal., 2014;Yang,2016;Fei and Katsura,2020,2021;Liu and Yang,2020;Druzhbinetal.,2021)。一方面,板块俯冲将水从地表带入地球内部,通过矿物相变和脱水、岩石熔融、岩浆分异等一系列物理和化学过程发生迁移,并最终通过火山作用返回地表,完成在地球内部的循环(Hirschmann,2006;Karato,2011;Karatoetal.,2020)。另一方面,水以及其它挥发分可能被俯冲板片携带至过渡带甚至深部地幔,经历长期、复杂的迁移和演化历程(Ohtani,2005,2015,2021;Hirschmann,2006;Karato,2011;Huetal.,2016;Karatoetal.,2020)。由于微量的水就可以对地球内部的诸多物理、化学性质产生显著的影响(如电导率、粘滞度、以及固相线等),所以地球内部的水也极大地影响了地幔对流、地球化学分异等演化过程。地球内部的水和熔体就如同人体的血液一样,它们在地球内部不同储库之间以及地球内部与地表之间的交换、循环和相互反应贯穿了地球内外不同层圈及整个地质时期,显著改变了深部地球动力学、地球化学演化、地球物理性质、岩石成因和岩浆活动、成矿元素迁移和富集、板块构造作用等诸多方面,并直接影响了大气圈、水圈和生物圈的形成和演化(Hirschmann,2006;Karato,2011;Peslieretal.,2017;Karatoetal.,2020)。通过地球化学、地球物理学和高温高压实验,对水在地球物质中的起源、赋存、储量、性质和效应,以及对熔体在地球内部的产生、运移、分布和效应开展研究,是回答“地球内部如何运行”这一基本科学问题的关键,也是当前固体地球科学的前沿领域。

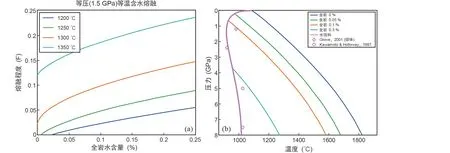

图1 水对地幔熔融的影响方式 (据Katz et al., 2003修改)(a)一定压力温度条件下,地幔部分熔融程度与水含量的关系;(b)不同水含量下橄榄岩的固相线Fig.1 The effects of water on partial melting of the mantle (modified after Katz et al., 2003)(a) the relationship between partial melting degree and the bulk water contents of mantle at a specific pressure and temperature; (b) the solidus temperature for the mantle peridotite with different water contents

不同构造背景下的镁铁质岩浆作用是地幔发生熔融的最直观表现。除此之外,在地球深部也存在着依靠地球物理观测手段(如地震波速异常、电导率异常等)才能“察觉”的低程度熔融,例如有学者认为上地幔底部存在全球性低速层,并将其解释为部分熔融的结果(Tauzinetal.,2010)。水在地幔熔融时表现出强不相容性(总分配系数一般在0.008 ~ 0.013,Hirschmannetal.,2009),因此含有微量水的地幔发生初始熔融时,如含100×10-6水的地幔发生0.1%熔融,其初始熔体的水含量就可高达10%。相比干地幔的初始熔体,如此高含量的水会显著降低熔体中SiO2等成分的活度,从而影响初始熔体与残余地幔之间的热力学平衡(Ghiorso,1994;Katzetal.,2003)。在过去的几十年里,已经开展了大量的含水熔融实验研究(Kushiroetal.,1968;Mysen and Boettcher,1975;Hirose and Kawamoto,1995;Gaetani and Grove,1998;Baltaetal.,2011;Tilletal.,2012;Novellaetal.,2014)和热力学模型计算(McKenzie and Bickle,1988;Langmuiretal.,1992;Ghiorso,1994;Ghiorso and Sack,1995;Iwamorietal.,1995;Asimow and Stolper,1999;Katzetal.,2003),这些研究结果为深刻理解地幔含水熔融提供了重要科学依据。

总体来说,水对地幔熔融的影响有两个重要方式:一种是在等温等压环境下,源区的水含量越高,固相线降低的程度越大,总的部分熔融程度也就越大(图1a),这种情况一般在岛弧/弧后环境中常见。另外一种是在地幔等温减压过程中(绝热体系),对某个地温梯度的地幔来说,其源区水含量越高,地幔发生初始熔融的深度也就越深(图1b)。在洋中脊或热点背景下,高的水含量一般会造成起始熔融深度的加深,从而造成总的熔融区间的增加,同时平均熔融程度降低(Asimow and Langmuir,2003)。此外,含水矿物在深部脱水和名义上无水矿物由于水溶解度差异也可以释放出大量的水,从而诱发部分熔融,这种情况本质上和等温等压下的水致熔融类似。水和熔体在地球内部的迁移,既是地球内部动力学过程导致的结果,又反过来作用于地球内部的相关系(如矿物相变和熔融温度)、化学行为(如元素分配和同位素分馏)和物理性质(如波速、流变强度和电导率),进而影响包括地幔对流和板块运动在内的地球内部运行机制。在过去的二十多年里,人们对不同构造背景下产生的幔源岩浆水含量积累了大量的数据。基于这些数据,人们也认识到水的作用不仅体现在对熔融本身的影响上,它对熔体在地幔的聚集方式、岩浆的演化、氧逸度、粘度、密度等多个方面都有着显著的影响(Gonnermann and Manga,2007;Kelley and Cottrell,2009;Nietal.,2015)。由于篇幅所限,本文将仅介绍几种主要构造背景下水对地幔熔融的影响。

1 大洋中脊

大洋中脊延绵近65000km,发育着地球上最主要的岩浆作用(大洋中脊玄武岩,MORB,Langmuir and Forsyth,2007)。在拉张的环境下,上涌的地幔物质沿绝热线与橄榄岩固相线相交并开始熔融,形成的熔体在浮力的作用下快速分离并上升。随着减压熔融的持续,熔体在上升过程中汇聚、在近地表冷却形成洋壳,而熔融的残余则形成了大洋岩石圈地幔的主体(Bonattietal.,2003)。因此,洋中脊地幔熔融过程决定了洋壳形成及上地幔的成分和热状态。长久以来,地幔温度及其变化被认为是控制洋中脊地幔熔融的一级因素(Klein and Langmuir,1987;Langmuiretal.,1992)。高的地幔潜能温度可以导致上涌的地幔物质在更深的位置与固相线相交,从而经历更大程度的部分熔融,产生更大体积的熔体和更厚的洋壳,以及形成更浅水深的洋脊。这种温度导致的熔融变化能很好地解释沿洋中脊洋壳成分、厚度、水深的规律性变化(Klein and Langmuir,1987;Langmuiretal.,1992)。但洋中脊玄武岩的元素和同位素证据表明在小尺度范围内地幔成分存在不均一性,并能显著影响地幔熔融,其中水就是一个重要的因素。目前对上地幔水含量的限制主要是通过测量未去气的大洋中脊玄武岩玻璃中的水来得到。Moore(1965)在研究夏威夷Kilauea Iki海底熔岩时发现只有当水深小于500m时,拉斑质熔岩中的水才开始经历明显的去气作用,该深度与理论的预计也一致(McBirney,1963)。Michael(1988)最早尝试通过玄武岩玻璃来限制上地幔的含水性,其对来自太平洋洋中脊的一系列未去气的玄武岩玻璃的含水性研究发现微量元素亏损的玄武岩玻璃的平均水含量为800×10-6,考虑到原始的MORB玄武岩玻璃反映亏损的上地幔源区经历10%~20%的部分熔融,结合水的分配系数,最后估算出亏损上地幔的水含量范围为100×10-6~180×10-6。该数值范围与后来通过玄武岩玻璃H2O/Ce反演的水含量范围近似一致(Dixonetal.,2002;Saaletal.,2002)。Shimizuetal.(2016) 对来自东太平洋隆起北部的大洋中脊玄武岩展开了系统的地球化学和水等挥发分的研究,认为N-MORB不是单一的亏损地幔源区(DMM)熔融的产物,而是由亏损的DMM和相对富集的上地幔源区分别熔融产生的亏损MORB和富集MORB混合的产物,其对应源区的水含量分别为59×10-6和660×10-6。越来越多的研究表明洋中脊地幔中水的存在可以显著地影响洋中脊地幔熔融(Hirth and Kohlstedt,1996;Asimow and Langmuir,2003),甚至影响地球内部的动力学过程(Kelleretal.,2017)。

首先,水的存在可以促进洋中脊地幔熔融。人们很早就意识到水的加入可以降低地幔橄榄岩的固相线,进而增加熔融(Kushiroetal.,1968;Green,1973;Mysen and Boettcher,1975)。Schillingetal.(1980,1982)最早意识到水在洋中脊地幔熔融过程发挥作用,在对受热点影响的大西洋中脊Azores段的研究时,他们发现MORB岩浆中包括水在内的挥发分的含量随着靠近热点中心和水深变浅而升高,认为温度和挥发分共同作用导致了Azores洋中脊之下地幔高的熔融程度。Bonatti(1990)则通过对深海橄榄岩的研究认为Azores洋脊地幔的温度甚至比周边正常洋脊地幔的温度要低,因此Azores异常高的地幔熔融程度和洋壳厚度反映了源区的富水而非高温,即是 “湿点” 而非之前认为的“热点”。值得注意的是,当时作者没有意识到地幔中名义上无水矿物的重要性(Bell and Rossman,1992),而认为上地幔的水主要的存在形式是角闪石、云母等其它可以稳定存在的含水矿物。对现今大洋中脊地幔的地球物理观测也直接证实了水的存在和影响。东太平洋隆起具有扩张速率快、洋脊长(少转换断层)、深部无热异常的特点,是研究正常洋中脊地幔熔融过程的理想对象。The Melt Seismic Team(1998)发现地幔在100~150km深度处开始熔融,明显大于60~80km“干”橄榄岩的熔融深度,表明在无“热点”或“湿点”的影响下,水在正常大洋中脊地幔熔融过程中也发挥重要作用。

图2 水对洋脊地幔熔融的影响示意图(据Langmuir and Forsyth, 2007修改)黑色和蓝色的粗线条指示的是在洋中脊熔融柱中不同深度下的熔融程度,可见高水含量的情况下,在相当长的熔融区间里熔融程度都较低,造成的最终结果是高水含量的情况下平均熔融程度较低(图中的箭头所示)Fig.2 The effects of water on the partial melting of mid-ocean ridge mantle (modified after Langmuir and Forsyth, 2007)The black and blue lines mark the partial melting degree at different depth beneath ridge, respectively. It could be seen that when the mantle contains high water contents, the partial melting degree would be rather low within a long melting column, which results in a lower mean total partial melting degree (as shown by the arrows)

虽然跟温度一样,水可以增加洋中脊地幔的起始熔融深度和熔融量(Hirth and Kohlstedt,1996;Asimow and Langmuir,2003),但也有不同的一面。由于水是强不相容元素,熔融开始就大量进入熔体中,因此它对地幔熔融的影响随着熔融程度的增加而急剧减弱,这就会导致在洋中脊熔融三角区域的深下部分形成的熔体体积非常有限。也就是深部的小程度熔融主要受水的控制,而浅部的大程度熔融则由温度控制。因此水和温度都可以增加总的岩浆产生量,也就是更厚的洋壳厚度和更浅的洋壳水深,但不同的地幔平均熔融程度决定了熔体中不相容元素的浓度。高的地幔温度可以增加平均熔融程度和降低熔体不相容元素含量;而水的加入则可以降低平均熔融程度和增加熔体不相容元素含量(图2)。Asimowetal.(2004) 的研究显示在含有~700×10-6水的情况下,地幔“湿”熔融只需要35℃而非“干”熔融条件下的75℃的热异常就能很好地解释Azores热点洋壳的异常厚度和成分变化。一般认为洋中脊地幔的富水是由于周围热点的作用引起的(Dixonetal.,2002,2017)。然而,最近几年的研究发现,在没有明显热点迹象的某些慢速、超慢速洋脊段中显示出俯冲带的信号(Caietal.,2021;Yangetal.,2021)。Liuetal.(2022a)最近对西南印度洋中脊48°~52°E段的MORB玻璃进行了水含量的分析,发现该段洋脊中出现超厚洋壳(>10km)的50.6°E 段显示出最高的水含量(>500×10-6)和H2O/Ce比值。同时,H-B-Sr同位素组成以及Ce/Pb比值等数据也指示如此高的水含量和H2O/Ce比值不是由蚀变产物的同化混染造成的,而是来自古老岛弧地幔残余组分的贡献。此工作表明了除了洋脊-热点相互作用以外,古大陆裂解造成的古老富水地幔在软流圈的残余也是造成洋脊岩浆活动增强的重要因素。

此外,水的存在还可以影响洋中脊地幔熔体的迁移和汇聚。传统观点认为,熔融柱内不同部位产生的熔体快速上升并汇集到熔融柱顶部,然后沿着熔融三角顶部的通道汇聚到洋中脊轴部,这就是经典的熔体池模型(Plank and Langmuir,1992;Asimow and Langmuir,2003)。该模型认为洋中脊地幔熔体的汇聚是高效和彻底的。然而物理数值模型则认为:在浮力的作用下,熔融柱产生的熔体将越过熔融区域并继续向上升至更浅部的岩石圈热力学边界层,绝大部分熔体将沿该热力学边界层底部中的通道向洋中脊轴部汇聚(Sparks and Parmentier,1991;Montesietal.,2011;Kelleretal.,2017)。由于该“冷”界面的存在,一些远离洋中脊轴部的深熔融产生的熔体则会在通道中发生分离结晶并滞留(图 3)。该熔体体积虽小,但意义重大。一方面该熔体强烈富集挥发性和水,能显著影响对洋中脊地幔熔融过程去气效率的估算;另一方面,该富水熔体在热力学边界层底部的滞留具有重要的地球动力学意义。大洋岩石圈-软流圈边界层(LAB)地球物理间断面的成因一直是个基本的地球动力学问题,但目前对它的解释存在很大争议,相关的解释涉及到温度、压力、成分、水含量、熔体等因素。特别是小体积富水熔体备受青睐,而也有观点认为它的形成和来源与大洋中脊熔融过程有关(Karato and Jung,1998;Kawakatsuetal.,2009;Schmerr,2012;Naifetal.,2013;Sternetal.,2015;Rochatetal.,2017;Mehouachi and Singh,2018)。最近,Rochatetal.(2017) 和Mehouachi and Singh(2018)分别从岩石地球化学和地球物理观测方面支持远离洋中脊位置LAB熔体的存在,并进一步认为该熔体是源自洋中脊地幔熔融过程的侧向补给并滞留在热力学边界层。

2 岛弧

俯冲板块释放流体到地幔楔,降低地幔固相线从而引发地幔楔的熔融是弧岩浆形成的经典模式(Tatsumi,1989;McCulloch and Gamble,1991)。虽然近些年来也有人认为弧岩浆的地幔源区是俯冲板块物质与地幔楔上覆地幔的机械混合形成的(Marschall and Schumacher,2012),对于水以什么形式(富水流体、含水熔体、超临界流体)加入地幔楔也存在着不同看法(Stolper and Newman,1994;Kesseletal.,2005;Zhengetal.,2011),但可以确定的是弧岩浆是所有构造背景中最为富水的,它们是典型的地幔含水熔融产物。如引言中介绍的那样,在等温等压的条件下地幔中的水会大大降低地幔固相线,源区水含量越高,引发的熔融程度也越大。早在二十世纪九十年代初期,通过对比马里亚纳岛弧原始岩浆的水含量以及由保守元素(TiO2)计算的部分熔融程度,Stolper and Newman(1994)就发现其地幔熔融程度与源区的水含量成正相关关系,这从自然观察上印证了水对地幔楔熔融的作用。

图3 洋中脊地幔熔体汇聚的模型 (据Keller et al., 2017修改)蓝色和红色阴影区域分别代表“湿”和“干”的地幔减压熔融;紫色区域代表富水熔体反应形成的通道;绿色区域代表富水熔体的结晶和交代. 两种模型最本质区别在于深部富水熔体的归宿Fig.3 Schematic model of mantle melt focusing beneath mid-oceanic ridges (modified from Keller et al., 2017)Shaded areas show volatile-bearing (blue) and volatile-free (red) domains of decompression melting; reactive channeling (purple); area of crystallization and metasomatism (green). The key difference between the models is the fate of deep, volatile-rich melt

在过去的二十年中,关于弧岩浆挥发分含量的熔体包裹体数据快速增长。随着弧岩浆水含量数据以及其他地球化学和地球物理数据的不断积累,人们可以从整体上去考察水在多大程度上影响着弧岩浆的形成。Planketal.(2013)对全球弧火山矿物斑晶中的熔体包裹体水含量进行了统计分析,发现对不同的火山来说其中去气程度最低的那些数据显示出较窄的分布范围,几乎所有的弧火山中镁铁质母岩浆的水含量范围都为2%~6%,不同火山内部的平均值变化较小,从3.2%到 4.5%;而全球范围内的平均值为3.9±0.4%。与此形成鲜明对比的是,全球范围来看弧岩浆的流体活动性元素、高场强元素和大离子亲石元素含量(校正到MgO等于6.0%)显示5倍以上的差异(Turner and Langmuir,2015)。Planketal.(2013)提出了造成以上相对集中的水含量范围的两种可能原因:地壳“过滤”模型和地幔熔融模型。简言之,前者是说不同的岛弧岩浆都具有比较高的原始水含量,之后在比较相似的地壳深度发生了岩浆房的脱气,之后熔体包裹体又与外界熔体发生了再平衡;后者是说,观察到的比较接近的平均水含量反映的是其原始岩浆的真实情况,其成因可能是:不同弧的地幔源区具有不同的初始水含量,但水含量高的地幔楔部分熔融程度较大,水含量低的地幔楔部分熔融程度较低,这样造成的总结果就是原始熔体水含量比较接近。Planketal. (2013)发现许多岛弧不同火山的H2O/Ce与Nb/Ce、Ba/La等指示俯冲流体加入的指标具有一定的相关性,说明脱气作用对水含量的影响并不显著。相反,通过TiO2含量估算的部分熔融程度(F)与源区水含量总体上呈现正相关关系(图4),这与Stolper and Newman(1994)、 Kelleyetal.(2006,2010)和Langmuiretal.(2006)等对弧后的观察结果相似。此外,Cooperetal.(2012)和Planketal.(2009)等发现岛弧系统的H2O/Ce比值与俯冲板块表面温度具有相关性,这似乎暗示了俯冲板块的温度决定了对地幔楔的流体供应,从而影响弧岩浆作用。

图4 全球岛弧地幔部分熔融程度与地幔源区水含量的对比(据Plank et al., 2013修改)纵坐标为计算的源区水含量,图中的曲线显示不同熔融程度下原始熔体的水含量Fig.4 The comparison of calculated water contents in the mantle source and partial melting degree for the global arc mafic magmatism (modified after Plank et al., 2013)Dashed lines mark water contents of the primary magma at different partial melting degree

俯冲板块释放的流体量的差异是否是导致全球弧岩浆成分变化的主要原因呢?哈佛大学Charles Langmuir教授课题组对以下几种可能导致全球弧岩浆成分变化的成因模型进行了评估:(1)地壳厚度控制岩浆演化和地壳混染;(2)由俯冲板块本身热结构控制的释放流体/熔体成分的差异;(3)受到俯冲释放融流体交代之前,弧下地幔本身的不均一性;(4)地幔楔热结构控制的不同部分熔融程度;(5)俯冲板片物质形成的底劈及板块侵蚀带入了不同物质到地幔楔。Turner and Langmuir(2015)选择了全球弧火山数据中MgO在4%~12%之间的数据,并将元素成分校正到MgO等于6.0%时的值。结果发现无论是流体活动性元素Rb、U等,还是不活动元素Nb、REE等,以及La/Sm、La/Yb等比值都与地壳厚度呈现良好的相关性,并认为这种全球性的关系不能用壳内的岩浆演化形成来解释,而更多反映的是由厚度及其控制的地幔楔温度结构共同作用下导致的地幔不同程度熔融的结果。Turner and Langmuir(2022)进一步综合检查了以上五种模型,认为(1)、(2)和(5)都无法解释全球弧火山的一级地球化学观察。也就是说,虽然水在弧岩浆形成中起到了降低固相线的作用,但是从全球范围来看俯冲板块释放流体/含水流体的差异并不是导致全球弧岩浆成分变化的一级控制因素。

尽管如此,俯冲板块释放到地幔楔的流体量的差异可能是导致局部尺度上弧岩浆产生量变化的主要原因。传统的认识是弧下地幔中的俯冲流体主要来自俯冲大洋板块的洋壳部分,包括上覆沉积物的脱水/熔融,或者玄武质洋壳从角闪岩相向榴辉岩相转变过程中的脱水,而热的俯冲板块中的绝大部分水在达到弧下深度之前就被脱去。Walowskietal.(2015)分析了属于典型热俯冲带的 Cascade弧火山灰样品中熔体包裹体的氢同位素和微量元素特征,将这些数据与已发表的分析结果进行比较,他们发现 Cascade 岩浆中的流体更可能来自俯冲板片的较深部分——俯冲板片内部的蛇纹石化橄榄岩。在Cascade弧,随着俯冲的持续,从板块内部更深的岩石圈地幔蚀变橄榄岩释放的流体,往上迁移过程中造成上部洋壳的部分熔融。正是这些含水熔体迁移到上覆的地幔楔中,进一步引发熔融,形成弧岩浆。这说明热的俯冲板块并不意味着在弧前释放掉大部分水而丧失给弧下地幔提供水的能力。与此类似,Cooperetal.(2020) 对大西洋小安德烈斯岛弧火山的熔体包裹体进行了系统的水含量和B同位素分析,其结果也显示出非常强烈的来自俯冲大洋板块中蛇纹岩的流体信号。同时,该岛弧中地壳较厚的区域也正好对应着俯冲板片中的转换断层发育的区域,暗示了在局部区域板块释放的流体增强了岩浆的产生量。

3 地幔过渡带

地幔过渡带是连接上下地幔的纽带,其上下界面分别代表了由橄榄石向瓦兹利石转变,以及林伍德石分解为布里基曼石+铁方镁石的深度。实验岩石学结果表明,地幔过渡带与上地幔底部和下地幔顶部的矿物组成的水溶解度存在巨大的差别。地幔过渡带的瓦兹利石和林伍德石中水的溶解度最高可以达到~3.0%(Smyth,1987,1994;Inoueetal.,1995;Kohlstedtetal.,1996;Smythetal.,2003;Bolfan-Casanovaetal.,2018),远远大于上地幔主要矿物的水含量,如橄榄石和辉石(Bolfan-Casanova,2005;Ohtani,2005,2021;Yang,2016)。在地幔过渡带1200~1900℃温度范围,随着温度升高,瓦兹利石和林伍德石中的水含量逐渐降低至0.8%~1.2%(Demouchyetal.,2005;Litasovetal.,2011;Fei and Katsura,2020,2021;Druzhbinetal.,2021)。而下地幔主要矿物为布里基曼石和铁方镁石,几乎所有的高温高压实验都显示在下地幔顶部温压条件下,布里基曼石中的水含量<0.12%(Litasovetal.,2003;Bolfan-Casanova,2005;Paneroetal.,2015;Fuetal.,2019;Liuetal.,2021),铁方镁石中的水含量<50×10-6(Bolfan-Casanovaetal.,2002;Litasov,2010)。最近10年来陆续在超深金刚石中发现的含水林伍德石、天然铁方镁石(Pearsonetal.,2014;Palotetal.,2016)也证实了地幔过渡带和下地幔顶部具有巨大的水含量差异。

地幔过渡带和上下地幔之间的巨大水含量差异导致的结果就是,当富水的过渡带物质上涌穿过410km,或向下穿越660km间断面时水的溶解度的急剧降低会引发脱水熔融(Hirschmann,2006;Karato,2011;Karatoetal.,2020)。早在21世纪初期,Bercovici and Karato(2003)就根据这种地幔中水的分配关系提出了“过渡带水过滤”全地幔对流模型(“transition-zone water filter”),认为410km间断面的熔融以及熔体在地幔过渡带顶部的停留造成了上地幔的水及其他不相容元素的亏损。这种由矿物水溶解度巨大差异引起的部分熔融可能导致在过渡带顶部和底部形成可观测到的宏观地球物理学效应,比如地震波低速带或电导率高导异常等现象。地震学研究显示在中国东部、日本海、加拿大西北和美国西北部下方410km深度存在明显的剪切波低速区(Revenaugh and Sipkin,1994;Alex Songetal.,2004;Schaeffer and Bostock,2010)。最近,Tauzinetal.(2010)甚至揭示了在上地幔底部存在一个全球性的低速层。此外,在美国西南部410km间断面上方存在一个5~30km厚的高导层(Toffelmier and Tyburczy,2007)。所有这些在410km间断面附近观测到的低速-高导异常,目前都被归结为水致部分熔融。同样,对于660km间断面附近深度,Schmandtetal.(2014)和Liuetal.(2016b,2018)通过地震学方法揭示了在下地幔顶部大约~750km深度存在明显的地震波速下降,他们认为这可能是由于过渡带富水物质向下传输引起的部分熔融所导致。

尽管地震学和大地电磁观测揭示在全球多个地方的410km间断面上方和660 km间断面下方都有可能存在部分熔融,但这些已经观察的低速-高导现象是否可以用部分熔融来解释还存在一定的争议(Karato,2014)。由于开展地幔过渡带相应的温压条件下的实验研究挑战性极大,关于过渡带上下界面部分熔融物理性质测量的高温高压实验报道极少。到目前为止,只有Freitasetal.(2017)原位测量了瓦兹利石到橄榄石相变(深部向上穿越410km间断面)时剪切波速的变化,他们的实验研究表明410km附近含有0.7vol%的熔体就能够很好解释地震学的观察结果。除此实验之外,Fei(2021)和Amuleleetal.(2021)在下地幔顶部温压条件下开展了部分熔融实验,他们的研究结果表明660km间断面附近的硅酸盐熔体可能比较富铁和富水(20%)。因此,还需要更多的实验和精细的地球物理观察来约束地幔过渡带上下界面的熔融。

4 大陆板内

新生代以来,在全球各个大陆上(包括:亚洲东南部、环地中海、澳大利亚东南部、北美东部等)都形成了大量的板内玄武岩(Farmer,2014)。不同于同样产生于陆内环境的大陆溢流玄武岩,这些大陆板内玄武岩的岩浆规模要小很多,通常呈现为孤立的点状,但分布范围很广。由于大陆板内玄武岩产地普遍远离板块边界(例如广泛产出新生代玄武岩的中国东北地区距离欧亚大陆与太平洋板块的界线超过了1000km),因此这些板内玄武岩的成因并不能直接用板块构造理论来解释。大陆板内岩浆作用往往被认为是裂谷作用或热点作用的产物,从地幔熔融的机制来讲,也就是减压熔融或者地幔的升温。从地幔熔融的条件来说,地幔的富水也是可能的原因之一。然而,长久以来对板内玄武岩远离俯冲带,在缺乏原始水含量进行定量分析的情况下,其富水地幔部分熔融模式常常是被忽略的。

图5 中国东部新生代玄武岩水含量数据引自Xia et al. (2019), Kuritani et al. (2019), Gu et al. (2019) 和Wang et al. (2021a);图6数据来源同此图Fig.5 The water contents of Cenozoic basalts in eastern ChinaData from Xia et al. (2019), Kuritani et al. (2019), Gu et al. (2019) and Wang et al. (2021a); Data sources in Fig.6 are the same as those of this figure

然而,对中国东部新生代玄武岩水含量的定量分析则恰恰表明,虽然它们远离俯冲带,但其原始水含量也可达到弧后盆地甚至岛弧玄武岩的范围。东亚新生代玄武岩的分布范围从我国东北一直到海南岛,向南还可以进一步延伸到中南半岛(Zhou and Armstrong,1982;Zouetal.,2000;Choietal.,2005)。近年来,随着利用斑晶反演玄武岩熔体水含量的技术手段的提出和应用(Wadeetal.,2008;Xiaetal.,2013),已经对中国东部新生代玄武岩开展了一系列的水含量研究工作(Chenetal.,2015a,b,2017;Liuetal.,2015a,b,2016a;Guetal.,2019;Kuritanietal.,2019;Wangetal.,2021a)。根据构造背景,中国东部新生代玄武岩主要分为两个部分:受西太平洋板块俯冲影响的东北、华北和华南地区的玄武岩以及受深源地幔柱影响的海南岛及周围区域的玄武岩(Huang and Zhao,2006;Xiaetal.,2016)。对于分布在东北、华北和华南地区的新生代玄武岩,研究结果显示,这些板内玄武岩水含量变化范围很大(0.2%~4.2%)(Chenetal.,2015a,b,2017;Liuetal.,2015a,b,2016a; Kuritanietal.,2019),整体上高于大洋中脊玄武岩(MORBs,0.1%~0.3%)和洋岛玄武岩(OIBs,0.3%~1.0%)的水含量,落在弧后盆地玄武岩(BABBs,0.2%~2.0%)和岛弧玄武岩(IABs,2.0%~8.0%)的范围内(Dixonetal.,2004)(图5)。进一步,根据批式部分熔融模型计算得到玄武岩源区的水含量普遍大于500×10-6(图6;Kuritanietal.,2019;Xiaetal.,2019),明显高于正常的MORBs源区(~120×10-6;Salters and Stracke,2004),表明中国东部新生代玄武岩源区具有高水含量的特征。相反地,Kuritanietal.(2019)计算得到长白山玄武岩地幔源区潜能温度为1310~1400℃,落在上地幔的正常温度范围内,表明位于长白山地区上地幔的低速异常体不是高温所致。此外,除海南玄武岩以外,中国东部其他地区的板内玄武岩的地幔潜能温度也都在正常地幔温度范围内(Kimuraetal.,2018)。因此,对于中国东部广泛分布的大陆板内玄武岩来说,温度在其形成过程中没有起到主导作用,而高的水含量很可能是引发部分熔融的主要因素。另一方面,对于受地幔柱影响的海南玄武岩,其水含量和反演得到的源区水含量分别为0.4%~1.1%和124×10-6~439×10-6(Guetal.,2019;Wangetal.,2021a),略低于中国东部其他区域的板内玄武岩(图5、图6),与OIBs(0.3%~1.0%;100×10-6~750×10-6)的水含量范围一致(Dixonetal.,2004;Bizimis and Peslier,2015)。此外,温度的计算结果表明海南玄武岩与OIBs类似,具有明显高的地幔潜能温度(~1521℃;Guetal.,2019)。因此,海南玄武岩的形成主要与其下部存在的深源地幔柱密切相关。

图6 中国东部新生代玄武岩源区水含量和H2O/Ce值分布图 (据Chen et al., 2017修改)Fig.6 The water contents and H2O/Ce ratios of the Cenozoic basalts in eastern China (modified after Chen et al., 2017)

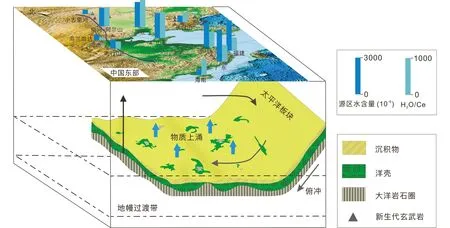

地震波层析成像显示俯冲的西太平洋板块穿过中国东部上地幔,滞留在地幔过渡带(Huang and Zhao,2006;Weietal.,2015),形成特殊的大地幔楔(Zhao and Ohtani,2009;Xuetal.,2018)。Chenetal.(2017)通过对柴河-阿尔山地区玄武岩的研究,发现玄武岩源区的水含量、洋壳和沉积物组分是不断变化的,说明其源区不断有新的大洋板块组分补充。同时,在双辽玄武岩和浙江玄武岩地幔源区也发现了类似的现象(Chenetal.,2015b;Liuetal.,2016a)。这些玄武岩源区富集组分的动态变化很可能与正在持续俯冲的太平洋板块有关,指示再循环的大洋板块组分主要是来自于太平洋板块(Chenetal.,2017)。也就是说,大陆板内玄武岩的水很可能主要来自于滞留的太平洋板块。通过对中国东部新生代玄武岩水含量进行空间上的对比可以发现(图6),东部靠近日本海沟的玄武岩源区的水含量和H2O/Ce值要整体高于西部位于俯冲板块最前缘的玄武岩,呈现水含量东高西低的变化趋势。这种东西向的水含量变化趋势与西太平板块俯冲的方向一致,很可能对应着俯冲的太平板块持续脱水的过程(Xiaetal.,2019)。数值模拟研究表明,滞留在地幔过渡带的富水太平洋板块会在几个百万年以内引发湿物质的上涌(Richard and Iwamori,2010;He,2017)。此外,随着板块的俯冲和后撤也会在滞留板块的最前缘形成物质的上涌(Faccennaetal.,2010),如果俯冲板片富水则会形成湿的地幔柱(Yang and Faccenna,2020)。这些模拟结果揭示了大地幔楔背景下物质的循环过程(Xuetal.,2018),为上地幔中湿物质的上涌引发板内岩浆作用提供了理论支持(Chenetal.,2017;Kuritanietal.,2019)。此外,中国东部新生代玄武岩的H2O/Ce与强不相容元素比值(Ba/Th、Nb/La等)以及Sr、Nd等同位素组成之间存在明显的相关性,表明不同地区玄武岩地幔源区中的水分别是来自于不同脱水程度的再循环大洋板块(Chenetal.,2015b,2017;Liuetal.,2015a,b,2016a)。这进一步证实了中国东部新生代玄武岩的形成与再循环大洋板块释放的流体密切相关。

值得注意的是,全球范围内,大陆板内玄武岩的主要分布区域之下的地幔过渡带中普遍都存在俯冲并滞留的大洋板块(Goesetal.,2017)。相似的大地幔楔背景暗示着,除少数与深源地幔柱有关的板内玄武岩外,大部分的大陆板内玄武岩可能都是由滞留在地幔过渡带中的板块引发富水物质的上涌所致。

5 洋岛

洋岛玄武岩(OIBs)是指形成于远离板块边界的洋岛或海山的玄武质岩石,其成因大多归于源自深部地幔的地幔柱作用(Hofmann,1997)。从熔融条件上说,地幔的温度异常被认为是引发地幔熔融的首要因素。但是,地球物理观测结果表明并非全球所有的OIBs都对应着显著高的地幔温度(Baoetal.,2022)。目前全球大多数典型OIBs的水含量已经被分析报道。OIBs水含量的变化范围在0.1%到3.0%(Dixonetal.,2004;Métrichetal.,2014;Longpréetal.,2017),高于MORBs的水含量(DMORBs和NMORBs;~0.1%;Dixonetal.,2002;Shimizuetal.,2016,2019)。而其源区的水含量为300×10-6~1000×10-6,同样显著高于MORBs源区(50×10-6~ 200×10-6),表明形成OIBs的地幔柱源区含有更为富水的组分(Hirschmann,2006)。

图7 百慕大OIB成因示意图(据Mazza et al.,2019修改)百慕大硅不饱和岩石被认为是来自地幔过渡带的富挥发分组分的熔融产物Fig.7 Illustration of the genesis of Bermuda OIBs (modified after Mazza et al., 2019)The silica-undersaturated rocks in Bermuda OIBs were suggested to be partial melting products of volatile-rich components derived from the mantle transition zone

通过OIBs含水性的研究,人们已经认识到水可以在以下几个方面影响其地幔的熔融。首先,正如前文介绍的水对绝热上升的地幔产生的作用那样,OIBs源区地幔含有的300×10-6~1000×10-6水使其起始熔融深度加深40~100km(Aubaudetal.,2004;Hirschmann,2006)。在前文洋中脊玄武岩部分,已经介绍了大西洋中与大洋中脊相互作用的高水Azores热点。除此之外,冰岛热点也是个地幔“湿”熔融的典型例子。Nicholsetal.(2002)对长达800多千米的雷克雅未克洋脊MORB进行了系统的水含量分析,并利用分配系数计算了平衡熔体的水含量,结果显示越靠近冰岛地幔柱的洋脊水含量也越高。因此,很多OIBs是高温和高水含量共同作用下的产物。其次,OIB源区中的水可以显著降低粘滞度(Hirth and Kohlstedt,1996),影响地幔柱与周围地幔相互作用中的地幔流动,从而改变地幔柱物质上升和运移的动力学过程。Petersonetal.(2017)研究发现,Galápagos群岛玄武岩组成呈现从富集到亏损的系列变化,富集玄武岩具有更高的水含量和3He/4He,他们认为富水使来自Galápagos地幔柱的富集组分具有更低的粘滞度,促进其垂向上涌,使其不能横向流动与洋中脊物质混合,从而影响地幔柱-洋脊相互作用。类似地,Gibson and Richards(2018)认为地幔柱中含水富集组分在深处部分熔融形成的低粘度含水熔体会形成熔体通道,并在压力作用下侧向流动,从而导致地幔柱中含挥发分的富集组分向洋中脊运移,促进地幔柱-洋脊相互作用。再次,地幔过渡带或者下地幔的富水组分还可以是OIB源区物质的直接来源。最近, Mazzaetal.(2019)测定了百慕大玄武岩的全岩化学组成、Sr-Nd-Pb-Hf同位素组成以及橄榄石斑晶组成,发现它们具有极高的206Pb/204Pb同位素组成(19.9~21.7)、较低的206Pb/204Pb(15.5~15.6)和变化范围较窄的Sr-Nd同位素比值(0.7032~0.7037,0.51283~0.51288),但显示相对典型OIBs较低的橄榄石结晶温度;同时发现基于单斜辉石斑晶水含量反演出的玄武岩熔体水含量高达5.7%。Sr-Nd-Pb放射性同位素的组成要求其源区的必须是较为年轻的储库(<650Ma),因此,作者结合地球物理观测显示的上地幔低波速结构特征,认为百慕大玄武岩起源于富含不相容元素和挥发分的地幔过渡带(图7)。Blatteretal.(2022)通过对东太平洋岩石圈-软流圈边界高导异常的贝叶斯模拟,认为其成因与富水熔体层密切相关。进一步,作者认为其高水含量无法由一般的洋中脊亏损地幔提供,并推测来自Galápagos地幔柱的影响是高水的主要原因。如果这种解释是对的话,那就意味着富水地幔柱的含水熔体供应可能对诸多大洋岩石圈之下LAB的形成具有重要作用。

最近,Guetal.(2020)利用单斜辉石斑晶反演的方法对印度洋上的克洛泽群岛和凯尔盖朗群岛新生代玄武岩进行了水含量的分析,估计了其原始熔体水含量分别为(3.69±1.18)%和(1.68±0.54)%,计算得到的地幔柱源区水含量分别为(2155±690)×10-6和(931±298)×10-6。不同于上面百慕大的例子,这两个地区的地幔中都存在通达下地幔的波速异常(Montellietal.,2006;French and Romanowicz,2015),暗示源区具有更深的来源。综合全球OIBs的水含量数据,对比发现与非洲大剪切波低速省(LLSVP)相连的地幔柱具有更高(相比于太平洋LLSVP)的水含量。Yuan and Li(2022)的地球动力学模拟工作显示非洲LLSVP的隆升的高度要远大于太平洋LLSVP。考虑到水具有降低粘滞度的作用,它们在水含量上的差异或许是其成因之一。

6 大火成岩省

大火成岩省(Large Igneous Provinces,LIPs)由短时(<1~2Myr)巨量(>百万立方千米)喷发的岩浆构成,是地球内部岩浆活动在地表最宏伟的展现。除少数大火成岩省是以酸性岩为主以外,绝大多数LIPs的主体都是地幔熔融的产物(Ernst,2014)。LIPs的成因一直以来都是地球科学界最具争议的热点问题之一。虽然也存在着陨石撞击、地幔暖化、板块俯冲以及大规模岩石圈拆沉等多种模型(Jonesetal.,2002;Anderson,2005;Colticeetal.,2007;Ivanovetal.,2018),但更为符合地球物理观测、高的地幔潜能温度、以及相关火山链年龄变化规律等多方面制约的还是地幔柱模型(Torsviketal.,2006;Herzberg and Gazel,2009; Ernst,2014;Sobolevetal.,2016)。特别是通过古板块构造活动的重建工作表明,至少2.6亿年以来的全球大火成岩省形成时所处的位置与现今观测到的LLSVP的边界在地表的投影位置相符合(Staudigeletal.,1991;Torsviketal., 2010;Burkeetal.,2008)。因此,大火成岩省的形成常常被认为与下地幔的热-化学异常区有关,并被作为探索深部地幔信息的超深“探针”。

图8 大火成岩省原始岩浆的水含量示意图数据来自Liu et al. (2017, 2022a)Fig.8 Recovered water contents of the primary magma of LIPsData from Liu et al. (2017, 2022a)

图9 大火成岩省源区水含量(a)和地幔潜能温度(b)数据引自Liu et al. (2017)及其参考文献;图10数据来源同此图Fig.9 The calculated water contents of the mantle sources and mantle potential temperature of LIPsData from Liu et al. (2017) and the references therein; Data sources in Fig.6 are the same as those of this figure

图10 大火成岩省H2O/Ce比值和估算的辉石岩来源熔体比例的对比Fig.10 The comparison of H2O/Ce ratios and proportions of pyroxenite-derived melts for the large igneous provinces

虽然水的存在对岛弧、洋中脊以及洋岛的影响已有多年的研究历史(Stolper and Newman,1994;Asimow and Langmuir,2003;Kelleyetal.,2006;Hirschmannetal.,2009),水对大火成岩省形成的作用在相当长的时间里却没有被重视。对Ontong Java、Kerguelen等少数几个海底高原玄武岩玻璃、Siberian Trap中的苦橄岩和麦美奇岩橄榄石熔体包裹体进行的水含量分析显示了较低的水含量(<1%)(Michael,2000;Wallace,2002;Sobolevetal.,2009a,b)。再加上很多大火成岩省原始岩浆的地球化学特征与洋岛玄武岩非常接近(如OIB型的微量元素配分,较为富集的Sr同位素等),长期以来很多学者在考察大火成岩省的熔融条件时考虑其源区是“干”的或者和OIB源区一样(White and McKenzie,1989;Arndt and Christensen,1992;Herzberg and O’Hara,2002;Ernstetal.,2005;Lietal.,2012;Taoetal.,2015)。直到近十年以来才陆续有学者开始对大陆上的大火成岩省进行水含量的直接测定。Stefanoetal.(2011)和Cabatoetal.(2015)对北美黄石火山链以及哥伦比亚河溢流玄武岩进行了熔体包裹体的水含量研究,其最高水含量分别为3.3% 和4.2%,远远高于夏威夷玄武岩的水含量0.8%~0.9%。但由于以上工作分析的包裹体MgO较低,且熔体包裹体中的水极容易与寄主熔体再平衡(Chenetal., 2011),以上结果的能否代表大火成岩省原始成分的特征还有待进一步评估。

Xiaetal.(2016)、Liuetal.(2017)和Guetal.(2019)对我国境内同样属于大火成岩省的塔里木和峨眉山玄武质岩石以及地幔柱来源但未能形成大火成岩省的海南新生代玄武岩开展了对比研究。大理苦橄岩位于峨眉山大火成省内带宾川剖面底部,代表了大火成岩省初期的岩浆活动,是研究峨眉山大火成岩省原始水含量的理想样品。通过单斜辉石斑晶反演得到大理苦橄岩的初始水含量为(3.44±0.89)%,与塔里木大火成岩省一致,具有高的水含量特征(图8)。使用实测的水含量数据,重新计算地幔潜能温度,结果显示塔里木和峨眉山大火成岩省源区的地幔潜能温度都明显高于平均的MORB源区(图8)。与此同时,塔里木小海子超基性岩和大理苦橄岩中橄榄石斑晶都具有高的Ni含量和Fe/Mn比值,指示源区存在易熔的辉石岩组分。此外,在峨眉山大火成岩省喷发之前可能发生了千米级的地壳抬升,指示地幔源区可能发生过快速减压过程。综上,塔里木和峨眉山大火成岩省地幔源区都同时具备了异常高温、大幅降压、易熔源岩和高水含量的特征。进一步,通过对比显生宙以来其他大火成岩省源区的水含量、地幔潜能温度和辉石岩组分,发现大火成岩省也都同时具备高温、易熔源岩和高水含量的特征(图9、图10)。

Guetal.(2019)以东南亚玄武岩省中位于低速异常体中心的海南玄武岩为研究对象,通过单斜辉石斑晶反演得到海南玄武的水含量为0.41%~1.15%,显著低于典型大火成岩省的水含量。值得注意的是,海南玄武岩的水含量与全岩微量元素之间存在明显的相关性,说明低水含量并不是由扩散所导致,而是反映了源区的低水特征。由橄榄石计算得到的海南玄武岩的地幔潜能温度为1518±24℃,落在大火成岩省的范围内。同时,海南玄武岩橄榄石斑晶具有高的Ni含量,显示源区有辉石岩组分。因此,对比海南玄武岩与大火成岩省之间的水含量、温度和源区组分,两者之间不同之处是海南玄武岩源区具有低的水含量。较低的水含量,一方面会导致海南玄武岩的高黏滞度(>50倍于塔里木和峨眉山地幔柱)及低上涌速率,降低源区物质的供应速率,从而使岩浆产率降低,另一方面会使起始熔融的深度较浅,造成熔融区间较小,产生的熔体量也就较少。因此,海南玄武岩的低水含量很可能是抑制大火成岩形成的关键因素,也就是说高水含量是形成大火成岩省的必要条件。通过对塔里木、峨眉山大火成岩省,以及海南玄武岩的对比研究可见,源区的高水含量对地幔的巨量熔融是非常重要的。实际上,大火成岩省源区富水的特征已经逐渐得到其他学者后续工作的支持。Liu and Leng(2020)对塔里木地幔柱开展的数值模型工作也证实了其地幔源区显著富水。Ivanovetal.(2018)对Siberian Traps麦美奇岩中橄榄石熔体包裹体进行了水含量分析,校正分离结晶影响后的水含量最高可达到3.88%,远高于Sobolevetal.(2009b)对同样产地样品的分析结果(~1.6%)。

水的存在不仅对大火成岩省的形成具有重要作用,最近的研究还发现水还对其成分的变化也起到了关键作用。高Ti、低Ti型玄武岩或苦橄岩的出现是全球大火成岩省(LIPs)的普遍现象。一般而言,这两种类型的苦橄岩具有不同的微量元素配分模式:高Ti型苦橄岩具有更高的不相容元素含量,更高的(Gd/Yb)N和(La/Yb)N(N表示原始地幔标准化值),这种差别反映了源区组成和/或部分熔融条件的差别。对单个大火成岩省来说,高低Ti型苦橄岩常常表现出一定的时间和空间分布特征,这种时空分布也被用来指示地幔柱的温度-成分结构和地幔柱-岩石圈相互作用过程。例如,在Siberian Traps,Karoo,Deccan Traps等LIPs的喷发序列中都存在从早到晚由高Ti到低Ti的转变。这种转变被解释为由于岩石圈的减薄,地幔柱中平均熔融深度逐渐减小而熔融程度增大的结果。而相反的转变趋势则被认为是源区由岩石圈地幔到地幔柱头的转变。实际上,以上两种解释都各自存在着缺陷。例如,大火成岩省的喷发都是短时的(大多数1~5Myr),在如此短的时间内地幔柱侵蚀作用实际上无法使岩石圈发生显著减薄(Wangetal.,2015);而对于峨眉山LIP中的喷发初期的低Ti型最为原始的苦橄岩具有较高的Nb/La值(接近1),这与板块边缘受俯冲流体交代的信号不符。继Liuetal.(2017)报道了峨眉山大火成岩省宾川剖面底部低Ti型苦橄岩(大理)的水含量之后,Liuetal.(2022b)报道了峨眉山大火成岩省中来自宾川、永胜和丽江剖面中的高Ti型苦橄岩的水含量以及橄榄石结晶温度。结果表明,高Ti型苦橄岩的水含量和源区辉石岩比例分别低于和高于低Ti苦橄岩的相应值,恢复的地幔潜能温度亦接近1500℃。这显示了高Ti型苦橄岩的源区也是富水的地幔柱。整体而言,峨眉山苦橄岩的地幔源区水含量与其原始熔体的化学成分(Ti/Y、Sm/Yb 和 TiO2/Al2O3)之间的相关性可用来源于再循环大洋板块中的脱水洋壳和含水橄榄岩的熔体混合来解释。该工作的结果表明源区水含量的变化是调节大火成岩省原始熔体成分的重要因素。

7 问题和展望

通过以上的介绍可以看出,水在不同背景的地幔熔融中都有各自的角色。但是,想要准确和定量地回答水在地幔中的分布,以及它们如何影响地幔的熔融则并非易事。首先,一个重要的现实问题在于目前的水含量数据还不那么丰富和可靠。例如,对于采样最为密集的MORB来说,相比起上万条的主量元素分析数据,准确的水含量数据不超过2000条。其他类型岩浆作用多数是在陆地上喷发的,熔体包裹体的分析和矿物斑晶的反演是水含量数据的最主要来源。然而,熔体包裹体中的水极易与经历后期演化或者脱气的寄主岩浆发生再平衡(Chenetal.,2011;Gaetanietal.,2012),而目前采用最多的非偏振红外光谱分析单斜辉石斑晶水含量的方法带来的误差较大。其次,喷发到地表的岩浆已经是经历了不同源区组分来源的熔体混合、浅部熔岩反应、脱气、混染等过程的复杂混合体,如何深入甄别能够反映地幔熔融的指标具有相当大的挑战性。此外,对深部地球物理观测现象的解释还具有很大不确定性。例如,小尺度方面,如地幔过渡带低速-高导异常带常被解释为部分熔融的存在,但实际上目前对诸如地幔过渡带部分熔融与水的关系是什么,地幔过渡带顶部和底部熔体是硅酸质还是碳酸质,在存在差应力和其他挥发分(如CO2)的情况下熔体比例与波速和电导率之间的关系是什么等问题还尚未得到清晰的回答。大的方面,与OIBs和LIPs密切相关的具有半球尺度的LLSVP是如何形成的,其中是否存在高密度的熔体等也尚未解决。

因此,将来还需要在以下几个方面做出更多努力:(1)探索更加准确、可靠的原始熔体水含量分析手段,采用多途径交叉验证的方式来保证水含量、H同位素组成分析的准确性和解释的合理性;(2)在继续扩大不同构造背景岩浆作用,特别是大火成岩省,原始水含量数据的同时,采用大数据+机器学习的新研究范式对已有数据进行挖掘,寻找隐藏的规律;(3)加强现有地球化学数据、地球动力学模拟、高温高压实验以及地球物理观测之间多学科联合研究,降低数据的多解性。