陈勇《彝山风情画》中的民族性体现与演奏思考

2022-12-29任丽娜

任丽娜

(山西旅游职业学院 旅游文化与艺术系,山西 太原 030031)

音乐是世界上最美妙、最动听的语言,音乐艺术在时代的长河中经久不衰,不断得以传承与发展。伴随着时代的发展,在多元文化的碰撞与融合的背景下,音乐也呈现了多元化的发展趋势。音乐创作中不断汲取与融合外来音乐元素已经成为了常态,也成为了本土音乐创新发展的重要途径。早在20世纪初期在中国钢琴音乐创作时就开始出现民族音乐与钢琴相融合的萌芽,直至今天中国民族钢琴音乐占据了重要的地位[1]。为实现本土音乐的发展,将现代技法与民族音乐元素有机结合在一起,已经成为了钢琴乐曲创新创作的重要方向,陈勇的《彝山风情画》就是通过现代化创作手法来体现浓郁的民族特色风情。

一、陈勇与《彝山风情画》

陈勇是中国著名的音乐作曲家,为中国民族音乐的发展做出了重要的贡献。陈勇1955年出生在云南省元谋县一个并不富裕的家庭,自幼喜好音乐也展现了过人的音乐天赋,16岁就进入了县文工团,从此开启了他的音乐艺术生涯。在文工团期间多次参与下乡活动,驻扎到民族地区,这为其音乐创作积累了丰富的民族音乐素材。1978年考入云南艺术学院作曲系开始系统地学习音乐,毕业留校任教,随后到上海音乐学院作曲与作曲技术理论高级研修班进修[2]。1996年成为云南艺术学院副教授,现为云南师范大学副院长、教授。陈勇共发表了200多首音乐作品,作品涵盖范围极广,包括歌曲、器乐、交响乐、舞剧等。其创作的《月光恋》《火把节的火把》《铜鼓魂》等作品先后获得了1998年“广播哥学金奖”、1999年的“五个一工程”优秀奖和2000年云南省音乐创作一等奖,取得了不凡的音乐成就[3]。在陈勇的各类音乐创作作品中都凸显了浓郁的民族特色,有着自己独有的音乐艺术魅力。

《彝山风情画》是1987年陈勇先生根据自己的生活经历并结合扎实的音乐素养进行创作的钢琴组曲,具有强烈的音乐感与画面感、鲜明的彝族民族特色。钢琴组曲由《对歌》《马车》《火塘》《篝火》以及《跳脚》五个部分组成,在形式上相互独立,在内涵上又相互联系与统一。《对歌》展现了彝族山区人们利用山歌对唱实现讯息的交流与情感传递;《马车》则是描绘了彝族人们利用马车快乐的在山区行走的情景;《火塘》则描绘了老人与小孩一起围坐在火塘边讲述神话故事并引起孩子们对未来无限遐想的温馨画面;《篝火》与臆想中载歌载舞欢度节日的盛景不同,描述的是在节日里男女在篝火旁互诉情肠、浓情蜜意的景象;《跳脚》则刻画了节日里彝族人民欢乐跳舞的场景[4]。《彝山风情画》将一幅幅禄劝地区彝族人民的生活场景与文化画卷生动地展现在广大的听众面前,反映了彝族人民的生活状态与民族风情。

二、《彝山风情画》的曲式结构与民族性体现

(一)《彝山风情画》的曲式结构

曲式结构是音乐整体表现的重要手段,无曲式则无音乐,可见其重要地位。《彝山风情画》的曲式结构简单,《火塘》和《跳脚》分别为一部曲式和单二部曲式外,《对歌》《马车》与《篝火》均为单三部曲式(如表1所示)[5]。在单三部曲式结构中,除了《山歌》是带有缩减再现的曲式,《马车》与《篝火》均是再现单三部曲式结构。

表1 《彝山风情画》曲式结构

(二)具有鲜明的彝族民族音乐特色

陈勇先生音乐创作的最大特点在于技法尽可能的民族化与现代化,在《彝山风情画》的创作中也依然保留了这一创作特色,具有鲜明的彝族民族音乐特色。

1.彝族音乐旋律

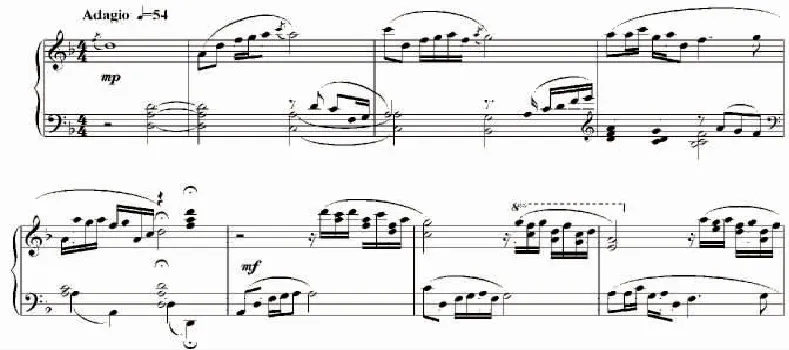

《彝山风情画》具有鲜明的彝族民族音乐特色。第五首《跳脚》将彝族民歌音乐旋律直接引用,将彝族民族音乐风格特色展现的淋漓尽致。在《跳脚》中完整引用了禄劝地区彝族跳脚中的八脚穿花音乐[6],如谱例1所示,该曲节奏热烈、欢快,具有彝族典型的舞蹈音乐韵律,从一开始就采用了的跳跃音型奠定了音乐风格。在《对歌》《马车》等乐曲中也依然能看到彝族民歌旋律的身影,陈勇先生对原有的彝族民歌旋律进行片段性引用并进行加工与变形,创意十足,如谱例2所示采用了谱例3民歌素材中的前两小节进行开展。再如《篝火》中A段第6-13小节的旋律是由八度式的柱式和弦进行,并结合了大跳,这充分展现了彝族民族音乐多跳进的旋律特征。

谱例1 《跳脚》中的“八脚穿花”旋律

谱例2 《山歌》节选

谱例3 彝族民歌素材

2.彝族音乐调式

《彝山风情画》在调式调性上也呈现了明显的彝族民族音乐特色。五首乐曲均以五声调式为基础,加入了彝族常用的羽、商等调式,充分展现了彝族音乐的调式特点,五首乐曲的调式如表2所示[7]。《跳脚》的每个乐段中均采用了五声商调式,这是彝族特有的调式结构,展现了浓郁彝族风情。《对歌》在保持五调式的基础上,从A段的D羽五声调式,通过旋律向下四度的移位转变为A羽,后在再现部分又重回D羽。

表2 《彝山风情画》调式调性

3.彝族民歌对唱

在彝族传统民族音乐常常可以见到对唱模式,这也是彝族民族音乐典型的特征之一。在《彝山风情画》中也引用和模仿了彝族民歌中男女对唱,例如在《对歌》中通过一条旋律在高音、低音部不断的交替与重复,还原了彝族男女对歌的情境。第一乐句通过波浪型呈现,左手采用的是柱式和弦伴奏,当高声部旋律进入到长音时,低音部马上使用短句进行相应的填充,左右手此起彼伏演绎了“一问一答”的关系,这种填充问答的形式完美贴切的呈现了男女在山头对歌的情景[8],第二乐句也依然延续了“对歌”形态。

三、陈勇《彝山风情画》的现实意义与演奏分析

(一)陈勇《彝山风情画》的现实意义

陈勇所创作的《彝山风情画》融合了彝族民族元素和西方作曲技法,不仅实现了中国钢琴民族音乐创新发展,也对民族音乐的发展与传承起到了重要的推动作用,具有很强的现实意义。

1.中西音乐融合创新

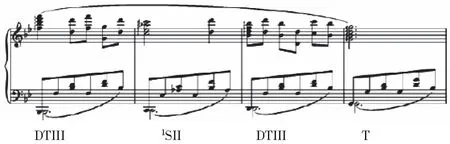

《彝山风情画》在彝族民族音乐素材的基础上,采用了多余化的西方作曲技法实现了“中西合璧”。在和声上大量运用了那不勒斯和弦、重属和弦以及复合和弦,使得音乐色彩更为丰富与充实,整体美感得到大幅度提升。在第四首《篝火》中运用了DTIII—1SII—DTIII—T 和声[9],极具有新意,如谱例4。在《篝火》的过渡连接的片段中还采用了重属和弦,不仅将音乐推向高潮,还起到起承转合的作用来转变调性,如谱例5所示。陈勇运用了创新思维,利用过硬的乐理知识,大胆将民族音乐素材与西方创作技法融合起来,实现了中西方音乐的融合与创新,丰富了乐曲的色彩与旋律,使得乐曲现代性与民族性共存。

谱例4 《篝火》中那不勒斯和弦

谱例5 《篝火》中重属和弦

2.传承民族音乐文化

陈勇是土生土长的云南人,是优秀的本土作曲家,从小受到彝族等多民族文化的熏陶,对民族有着深沉的爱。在音乐创作中,陈勇能广泛使用民族传统音乐元素来展现民族文化的魅力。在《彝山风情画》中就对彝族民间音乐素材进行了直接引用或者加以变形与发展创作,如《跳脚》就原滋原味的采用了禄劝地区彝族八脚穿花的旋律,这是对彝族民族传统音乐的传承与发展。同时通过中西融合的方式让乐曲更具创新性与新颖性,使得音乐旋律更为饱满、色彩更为丰富,通过创新融合的方式能让更多的人对乐曲中所展现的民族音乐文化更为深入了解,使民族音乐文化得以传承。

(二)陈勇《彝山风情画》的演奏分析

《对歌》曲调优美,从一开始就需要注意旋律的起伏,在长音时左右手需相互呼应。在第二句主旋律时,左手慢而深突出主题,右手轻盈、连贯。在再现部的八度柱式和弦要注重臂力的应用来以f力度弹奏,要保持弹奏的连贯性。在结束前的琶音上行,需左右手轮流交替,由强变弱,由快变慢,保持泛音,呈现出山谷回响之感。

《马车》氛围是欢快的,在引子部分采用手指跳法,触键短促敏捷,力度集中,声音通透,切记避免使用手腕,这种触键法要持续保持直到乐曲结束。到第22小节,进入到高音区,左右手不断加强,左手和弦下键要敏捷、迅速。到32小节开始时旋律变换成左手,右手力度不需太强,要把握好力度。结尾前的双手倒影连续落滚上行是本曲演奏的难点,对此需眼快,眼神要比手早已不达到触键位置,并且力度要逐渐减弱,给人以马车渐行渐远的画面感。

《跳脚》感情基调是热烈、奔放的,重音常落在后半拍上。右手是持续八度,要摆好八度架子,手腕相对固定,注意弹奏的准确度把握,弹奏幅度不能太大,手腕需结合小臂进行发力使得音质富有动力与弹性。另外乐曲中的连续十六分音符快速跑动,要保持弹奏的颗粒感,通过高抬指迅速触键,跑动均匀、弹奏声音清晰,保持住良好的乐曲氛围是弹奏的重点。

四、结束语

《彝山风情画》融贯中西方音乐元素,具有很强的现代性与民族性。在多元文化发展的今天,传承民族传统文化,需大胆借鉴与采用西方作曲手法,并与民族音乐素材有机融合起来,实现民族音乐的再发展。