我国智能教育政策十年回顾与反思*

2022-12-28孙聘蒋宇

孙 聘 蒋 宇

我国智能教育政策十年回顾与反思*

孙 聘1蒋 宇2[通讯作者]

(1.德州学院 教师教育学院,山东德州 253023;2.教育部 教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆),北京 100031)

随着人工智能技术的不断发展,其与教育教学的融合已成为趋势,虽然我国出台了大量的相关政策支持智能教育的发展,然而由于政策相对分散,仍缺乏从信息化发展视角的整体理解。为此,文章首先分析了智能教育内涵以及当前智能教育政策研究的视角与不足;然后整合教育信息化的政策框架与创新技术应用特点,构建了智能教育政策理论框架,并根据该框架对我国十年来的政策文本进行深入分析;最后文章针对分析结果提出智能教育政策应明确智能教育的定位、加强政策执行与效果评估、完善有利于可持续发展的相关政策要求等建议。文章通过研究,期望为促进智能教育的高质量发展提供参考。

智能教育;教育政策;数字化转型;智慧教育

2012年,教育部发布《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》,首次提出“智能化”的概念,这是我国智能教育政策的开端。2017年,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,首次明确提出“智能教育”的概念,进一步确定了智能教育在建设智能社会中的地位。此后,得益于合理的政策安排,智能教育加速发展,为全面推进教育的数字化转型奠定了基础。然而,智能教育作为教育信息化发展新阶段,其概念与内涵尚未达成共识。从技术社会层面看,《新一代人工智能发展规划》将智能教育列入“便捷高效的智能服务”,明确了“利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革,构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系”的任务[1],包括智能校园、教育平台、教育分析系统、教育环境等建设内容。从教育的角度看,祝智庭等[2]认为智能教育的内涵包括智能技术在教育中的应用、学习人工智能技术以及促进智能发展的教育三个层次。广义的智能教育主要是指促进人类的智能发展的教育,而狭义的智能教育指的是学习人工智能知识[3]。也有研究者认为智能教育是智能技术与教育深度融合以及创新发展形成的教育新模式[4],是一种推动智能技术与教育教学的融合共生,以实现灵活、多元、开放、智慧的教育新生态[5]。综上,已有界定主要反映智能教育在技术应用、教育内容、教学模式和学习生态方面的维度,体现了智能技术赋能教育的特征[6],但目前的研究对智能教育内涵的界定是模糊不清的。由于智能教育内涵的模糊性,“智能”“智能化”在政策中通常被混用。从教育信息化角度分析智能教育相关政策的重点及不足,将有助于形成对智能教育的整体理解。基于此,本研究尝试系统回顾2012年~2022年这十年来我国智能教育政策的发展重点,反思存在的不足,提出促进我国智能教育发展的政策建议,以期为促进智能教育的高质量发展提供参考。

一 文献综述

1 智能教育政策

教育政策是国家和政府制定的调整教育领域的社会问题和利益关系的公共政策,社会问题和利益关系随着时代的发展而不断变化,构成了政策变迁的根本动力。和其他教育政策类似,智能教育政策的现象形态也可分为四个层次:某一单项政策文本、某一教育领域的政策文本、国家总体基本教育政策文本以及国家具体教育政策[7]。目前,国家层面尚未出台智能教育专门的政策文件,基本都是散见于教育信息化政策文本或智能技术相关政策文本中,因此本研究认为,中国智能教育政策既包括专门规定与发展智能教育的政策,也包括国家宏观政策中推进教育要素智能化的相关要求。

2 相关政策研究

当前,我国学者研究智能教育政策的文献主要基于公共管理和教育两个视角。公共管理视角的研究多表现为利用政策理论分析智能教育政策过程,并提出智能教育政策的中国模式或经验,比如唐玉溪等[8]将多源流理论、目标群体社会建构理论与政策工具理论进行本土化改造和整合,对我国智能教育政策的驱动力进行了分析,总结了我国智能教育政策变迁模式。教育视角则注重从教育政策的出台及其对教育实践的影响出发,分析政策发展的历史背景、主要内容及政策执行的效果,比如段世飞等[9]基于国际比较的视野,选取美国、英国、法国、日本、新加坡五个发达国家和我国的人工智能教育应用政策进行对比分析,试图揭示我国智能教育政策发展的国际背景与主要内容。此外,还有韩倩倩等[10]、全婵兰等[11]专门就韩国和美国的智能教育政策予以剖析,提出对我国智能教育政策的建议;有杨科可等[12]也对各项人工智能教育政策进行梳理分析,对比了政策工具、政策内容和政策发布者等,探讨了政策的重点和缺陷。

在传统的批判思辨性、评论性的政策研究之外,实证取向的教育政策研究范式开始受到越来越多研究者的关注[13]。在与智能教育紧密相关的教育信息化政策实证研究中,文本分析和内容分析是较为常用的研究方法[14][15][16],这两种方法通常采用某一理论分析框架逐一对政策文本进行核心编码,以分析政策关注的主要内容;或根据词频统计等定量方法,通过提取关键词、确定重要词语和主题聚类方法分析政策的主题和特征。郭文革[17]采用扎根理论的方法,从分析政策的文件、领导讲话、专家论文、违规事件和有效实践入手,从资料中挖掘影响政策变迁的根本原因。这三种实证研究方法各有优劣,对研究资料的深度、广度有不同的要求。

通过已有的文献分析发现,目前的一些政策研究重在分析发达国家的政策,而非对我国智能政策进行分析与阐释,虽然个别学者对文本做了实证分析,但未能深入分析与教育信息化的关联。基于此,本研究以十年来国家和有关部委出台的政策文本为研究对象,综合教育信息化政策与智能技术应用特征建构智能教育政策的理论分析框架,以期在政策文本与教育信息化实践之间建立关联,勾勒出智能教育的政策重点。

二 研究过程

1 文本来源

本研究从《教育部教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》发布截至2022年教育部官网公布的有关智能教育的政策文本为研究对象。从文件类型来看,包括纲要、规划、计划、意见、通知、工作要点等。根据前文对政策文本的理解,本研究共计收集到36项政策文本。

2 智能教育政策理论框架的确定

我国的智能教育政策起步于《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》,随着教育信息化在我国教育领域的迅速普及发展,教育信息化政策对教育理论与实践的发展有着重要的影响,因此,教育信息化政策的分析框架能够为构建智能教育政策理论框架提供有意义的参考。对于教育信息化政策的分析框架,Kozma[18]、Kong等[19]、吴砥等[20]都进行了深入讨论,张虹[21]则提出了七要素模型,可将这些研究提出的要素归纳成基础设施、教师和学生能力、教学与管理应用、课程与资源、评估与保障机制等维度。然而,人工智能推动人类社会迎来了人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代,智能教育已超越教育信息化甚至教育本身的研究范畴。同时,智能教育要为建设智能社会服务,智能教育的技术特征与“跳出教育看教育”的时代需求相呼应,这使智能教育政策本身与相对稳定的教育信息化政策发展主体又有所区别。为推动创新型技术应用,政策的关键主题通常包括愿景与计划,信息技术基础设施,教师,技能与素养,学习资源,教育管理信息系统,监测、评估、评价、研究与创新,公正、包容和安全等方面[22]。

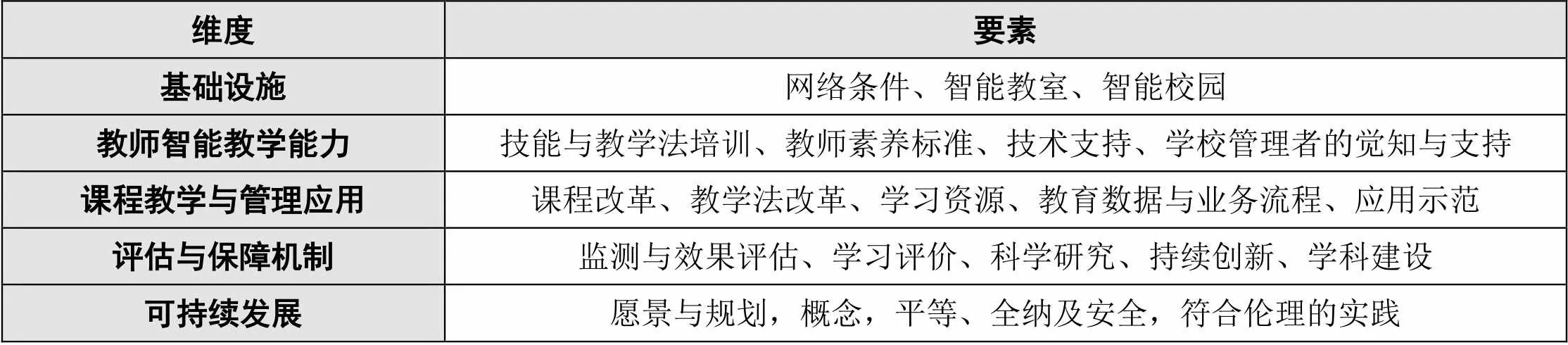

综上,本研究提出了智能教育政策理论框架,分为基础设施、教师智能教学能力、课程教学与管理应用、评估与保障机制、可持续发展五个维度。与前文所列国内学者分析教育信息化政策不同的是,该框架没有将数字资源单独作为一个维度,而是纳入课程教学与管理应用维度下,体现了新时代数字资源从教育专用资源的开发、应用和服务向大资源的开发、应用和服务转变的新要求[23]。同时,本研究纳入可持续发展维度是因为通过文献分析发现,智能教育作为人工智能技术教育应用探索的特有维度,反映技术应用的愿景及实践准则等。

3 研究过程

我国智能教育的大部分政策正处于执行期,政策的效果还没有完全发挥,所以较难获取实践层面的成效素材,因此在建构智能政策理论框架以后,本研究采用理论建构下的内容分析方法,对已有智能教育政策按照各维度及其要素进行挖掘,通过比较分析与文本编码进行了系统的研究。

具体过程为:首先,对政策文本进行通读,提炼出各政策文本的发布时间、发布主体、发布背景、政策目标和主要任务,形成对政策脉络的初步认识。然后,对政策文本中与智能教育密切相关的描述进行深入分析,提炼出政策文本的关键词,关键词的提取与归类由两名专业领域研究者共同完成,最终将关键词归结为21个要素,分布在各个维度下,得到智能教育政策理论框架如表1所示。最后,根据维度与要素对政策文本进行分析统计,得出各个要素在政策文本中出现的频次、时间先后、与主题相关性等信息,进而开展分析。

表1 智能教育政策理论框架

三 研究结果

1 智能教室与智能校园建设是当前智能教育基础设施建设的重点

基础设施智能化是智能教育的基础,不同阶段的政策对基础设施智能化的关注点不同,大体呈现出从软件工具智能化到教室、校园智能化的过程。已有的政策文本中,涉及基础环境的政策文本有14个,占比39%,其中有11个于2017年及以后发布,而2017年以前的基础设施智能化主要是指资源和软件工具的智能化,比如《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》指出,要“建设智能化教学环境,提供优质数字教育资源和软件工具”,推进“智能化的网络资源与人力资源结合”[24]。在这一政策影响下,在推进“三通两平台”工程时,国家和各级的资源公共服务平台建设都强调采用云服务模式,提高平台按需进行资源推送的智能服务能力,充分提高网络资源服务的智能化水准和覆盖面[25]。分析发现,在2011年~2016年我国针对智能化教学环境并没有从政策层面进行深入的规划和部署。

随后,《新一代人工智能发展规划》指出“推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升”[26]。对此,教育部在《教育信息化2.0行动计划》中予以具体的部署,“智能”一词在该行动计划中出现了36次,提出“开展以学习者为中心的智能化教学支持环境建设”,将数字资源的智能化拓展到教学实施环境的智能化,可见智能教室成为信息化2.0阶段智能教育基础设施建设的重点。智能教室建设包括基础设施、网络感知、可视管理、增强现实、实时记录、泛在技术等[27],是一种比较技术化、可视化的客观教室实体,能够为教师的教学提供有力的支撑,教育部开展的人工智能助推教师队伍建设行动明确提出“智能教室建设行动”予以专门部署。2019年,《中国教育现代化2035》提出“建设智能化校园”的任务,将智能教育基础设施从资源、教室拓展到管理与服务等校园的方方面面,使数字校园向智能校园演进,构建技术赋能的教学环境[28]。随后,《高等学校人工智能创新行动计划》对智能校园建设提出专门要求,以此推动学校教育教学变革。可见,不管从政策数量还是政策力度上,智能教育领域基础设施建设发展的主要方向都呈现出我国对智能教室和智能校园建设的关注。

2 教师智能教学能力是新时代教师队伍建设的重点

政策文本中涉及教师智能教学能力的有14个,占比约39%,并且都出现在2017年以后,从文件主题和具体内容来看,教师培训与技术支持是当前能力建设的重点。在教师培训方面,2018年印发的《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》指出“教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革,积极有效开展教育教学”[29],同年教育部便启动了人工智能+教师队伍建设行动试点工作,试点的工作内容包含智能教育素养提升行动、为智能教育开展培养一批“种子”[30]、推动教师积极运用人工智能技术。2019年印发的《教育部关于实施卓越教师培养计划2.0的意见》指出,要“推动人工智能、智慧学习环境等新技术与教师教育课程全方位融合”[31],为教师的智能教学能力培训指明了方向。此外,在《教育部关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》等文件中“帮助参训校长、教师形成智能化教育意识,掌握智能化教育工具”[32]也被写入主要措施之中。

技术支持方面,《新一代人工智能发展规划》强调“开发智能教育助理,建立智能、快速、全面的教育分析系统”,积极推动教师利用智能助手和情境化学习资源等优质资源,创新教育教学,提高教师工作效能[33]。随着全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的不断深入发展,以及智能技术在教育领域各个层级中的深度应用,当前中小学教师培训及院校师范生培养也亟需纳入智能教育素养内容[34],逐步培养胜任智能时代教育的师资队伍,满足未来技术发展、社会转型及教育变革下的人才培养需求。

3 数据驱动的评价与治理是当前课程教学与管理应用的核心

“应用驱动”作为我国推进教育信息化的基本工作机制,在智能教育政策中也得以体现,相关的政策文本有19个,占比约53%。在课程与教学应用方面,大数据支持的课程评价被寄予厚望。与一般信息技术使教学更直观、更沉浸的潜力不同,相关政策希望推动智能技术融入课程建设与教学过程,“利用人工智能、大数据等现代信息技术,探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”[35],“实现教育教学的智能测评和诊断”[36]。而评价本身不仅是为了让学生提高学习效率,更是为了实现差异化教学、个性化学习、精细化管理和适切性服务,以推动人才培养模式及教学方法变革[37]。

除此以外,相关政策中还特别强调使用人工智能技术赋能教育治理。《教育信息化2.0行动计划》指出,要促进智能技术深度融入教育全过程,推动改进教学、优化管理、提升绩效[38]。现代信息技术使教育行政部门对教学过程的判断有可能从基于经验向基于数据转变,而伴随式数据的采集、分析和反馈能够把握和预判教师教学和学生学习的需求,变被动服务为主动服务。

推进策略方面,智能教育发展的实践仍沿用应用示范的工作方针。除对教师、高校的试点政策外,2019年教育部还启动“智慧教育示范区”工程,开展以区域为实施主体的试点项目,以从不同层次推进智能技术与教育教学和管理的深度融合,也为后期的推广积累了成果与经验。

4 人才培养和科学研究是助力智能教育创新发展的重要保障

对信息化建设与应用的评估能够为保障教育信息化的持续投入提供重要依据,当前智能教育政策中对人工智能技术应用的评价要求并不多,主要集中在如何保障人工智能技术在教育中能够有效应用,相关的政策文本有9条,主要集中在人才培养、发展策略、创新模式等方面。

人才培养方面,一是加大智能教育普及,《新一代人工智能发展规划》指出要“实施全民智能教育项目,在中小学阶段设置人工智能相关课程,逐步推广编程教育”[39],让青少年学生感受、体验到人工智能对社会、生活、学习带来的真实改变。二是支持学科人才培养,《高等学校人工智能创新行动计划》指出要“加强人才培养力度”,进而“完善人工智能教育体系”[40],不仅要培养人工智能专业人才,还要培养人工智能与其他学科融合的复合型人才。近两年,有条件的高校设立了人工智能学院,一批人工智能教育学部/学院/研究院在国内师范类高校率先成立,人工智能相关学科的建设发展迅速。

科学研究方面,《高等学校人工智能创新行动计划》指出要“研究智能教育的发展策略”;《教育部2019年工作要点》明确要研究中国智能教育发展方案;《2020年教育信息化和网络安全工作要点》则强调开展“三区三州”区域性智能远程教育创新模式研究,这些政策使科学研究与人才培养同步进行,为深化智能教育提供了保障。

5 通过会议凝聚共识为智能教育可持续发展提供了有利氛围

由于人工智能技术是教育科技的“零点革命”,因此在智能教育政策制定方面,宏观上特别重视“愿景”与共识的形成,而这些主要是通过大会来宣传并实现的。“2019国际人工智能与教育大会”的主题为“规划人工智能时代的教育:引领与跨越”,大会探讨了全球教育的未来发展之路并通过成果文件《北京共识》;2021年中国与联合国教科文组织再次召开国际人工智能与教育会议,向世界发出倡议,加快探索完善人工智能技术教育应用中伦理安全规则、技术与管理方式,夯实智能时代教育技术变革的安全基础,使智能技术真正促进教育发展,造福人类社会[41]。这两次官方的高规格会议体现了我国政府对智能教育可持续发展的重视,然而遗憾的是,智能教育政策规范作用在专项或具体的政策文件尚未得到很好的体现,实践中便出现了一些乱象,如2018年杭州第十一中学的“慧眼”系统应用引发了社会的关注[42]。

四 我国智能教育政策的反思与建议

我国智能教育政策是由一系列相互嵌套的政策构成政策网络[43],其与社会发展同频找到了教育信息化变革、社会信息化变革与教育发展期望的交汇点,这使政策能够在不同部门的协同下得以执行。与其他教育信息化政策类似,服务人的发展在智能教育政策中得到贯彻,我国教育信息化政策的价值走向新趋势通过“成事”促进“成人”,通过“成人”实现“成事”[44]。然而通过分析发现,当前智能教育政策仍存在一些尚需完善的地方:①智能教室和智能校园的建设缺乏统一的标准,在学生应用智能教室和智能校园环境进行学习方面的指引不够;②对教师智能教学素养倡议不足,仍然将智能教学置于信息素养之下,不足以使管理层对智能技术获得感知或认同;③尽管在高等学校学科建设与青少年智能知识普及方面为智能教育人才培养做了安排,但与传统人才培养的要求存在张力,创新的知识与人才培养模式改革的效果尚未显现;④具体的专项政策中对安全、伦理、数据的要求不够重视。

究其原因,主要是技术教育化的局限性所致。2012年,“智能化”的倡导是希望对较为成熟或普及的教育方式(数字教育资源)进一步技术化(人工智能)。2017年后推出的政策反映了将人工智能技术不断用于各个教育场景(如教室、校园、教育评价、管理等)使其被教育化的过程[45]。然而,技术的教育化也说明该技术的发展尚不成熟,要根据教育发展的需求做很多必要的改变才能够被教育所采纳。在研究网络教育政策时,曾有研究者指出,网络教育是一种超出“常识”的教育制度和模式创新[46],相较于网络教育,智能教育尤甚。因此,急需要教育理论研究与实践者、政策制定者与执行者、技术研发者与应用者在不断达成“共识”的过程中形成对智能教育的新知识,与智能教育的新实践不断对话,共同推进智能教育向前发展。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出要建设高质量教育体系,智慧教育是数字化应用的场景之一,而智能教育是智慧教育的实践路径[47]。着眼于智能教育如何为教育数字化转型服务,加快建成智慧教育体系的角度,本研究认为,近期智能教育政策应关注如下方面:①明晰智能教育的概念与其在推进智慧教育中的重要地位,重点关注智能环境标准、智能教学素养等方面的指导。②注重政策执行及其效果评估。避免“认为信息技术一旦用之于教育,就能带来可期待的积极影响”的倾向[48],发挥大数据优势,为人才培养效果和应用成效提供支撑。③注重制定有利于促进智能教育可持续发展的政策,国外政策比较重视“符合伦理的实践”[49],而随着人工智能技术的不断迭代,我国仍尚未达到教育智能技术化高质量发展的要求,要从政策层面避免数字鸿沟、数据安全与伦理问题等问题。

[1][26][39]国务院.国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知[OL].

[2][6][47]祝智庭,彭红超,雷云鹤.智能教育:智慧教育的实践路径[J].开放教育研究,2018,(4):16.

[3]张进宝,姬凌岩.是“智能化教育”还是“促进智能发展的教育”——AI时代智能教育的内涵分析与目标定位[J].现代远程教育研究,2018,(2):14-23.

[4]刘邦奇,王亚飞.智能教育:体系框架、核心技术平台构建与实施策略[J].中国电化教育,2019,(10):23-31.

[5]彭绍东.人工智能教育的含义界定与原理挖掘[J].中国电化教育,2021,(6):49-59.

[7]刘复兴.教育政策的四重视角[J].清华大学教育研究,2002,(4):13-19.

[8][43]唐玉溪,何伟光.智能教育政策变迁的中国模式[J].教育研究与实验,2020,(1):40-46.

[9]段世飞,龚国钦.国际比较视野下的人工智能教育应用政策[J].现代教育技术,2019,(3):11-17.

[10]韩倩倩,蔡连玉.美国中小学人工智能教育推进的规划目标与特征研究[J].外国教育研究,2021,(1):115-128.

[11]全婵兰,程林.韩国《智能信息社会背景下中长期教育政策方向和战略》解读与启示[J].世界教育信息,2019,(14):46-51.

[12]杨科可,张又琳,王吉.基于内容分析法的人工智能教育政策分析[J].信息记录材料,2020,(12):39-40

[13]陈晓宇.中国教育学四十年[M].北京:商务印书馆,2019:3-11.

[14]沈欣忆,林世员,陈丽.中国现代远程教育政策编码与分析[J].现代远程教育研究,2014,(5):62-70.

[15]张国强,薛一馨.改革开放四十年我国教育信息化政策特征与展望[J].中国电化教育,2018,(8):39-43.

[16]钟志贤,曾睿,张晓梅.我国教育信息化政策演进(1989-2016年)研究[J].电化教育研究,2017,(9):14-23.

[17][46]郭文革.认知推动的政策变迁——1998-2007中国现代远程教育政策变迁的反思[J].北京广播电视大学学报,2009,(2):5-9.

[18]Kozma R B. Comparative analysis of policies for ICT in education[A]. International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education[C]. Boston: Springer, 2008:1083-1096.

[19]Kong S C, CHAN T W, Huang R H, et al. A review of e-Learning policy in school education in Singapore, Hong Kong, Taiwan, and Beijing: Implications to future policy planning[J]. Journal of Computers in Education, 2014,(1):187-212.

[20]吴砥,余丽芹,李枞枞,等.发达国家教育信息化政策的推进路径及启示[J].电化教育研究,2017,(9):5-13、28.

[21]张虹.我国基础教育教育信息化政策二十年(1993-2013)——以政策文本阐释为视角[J].电化教育研究,2013,(8):28.

[22]Trucano M. SABER-ICT framework paper for policy analysis: Documenting national educational technology policies around the world and their evolution over time[OL].

[23]蔡耘,黄天元,蒋宇,等.《中小学数字校园建设规范(试行)》解读[J].中国电化教育,2018,(10):1-6.

[24]教育部.教育部关于印发《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》的通知[OL].

[25]高铁刚,张冬蕊,耿克飞.数字教育资源公共服务供给机制研究——基于1996-2018年教育信息化政策变迁的研究[J].电化教育研究,2019,(8):53-59、69.

[27]聂风华,钟晓流,宋述强.智慧教室:概念特征、系统模型与建设案例[J].现代教育技术,2013,(7):5-8.

[28][40]教育部.教育部关于印发《高等学校人工智能创新行动计划》的通知[OL].

[29]教育部.中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见[OL].

[30][33][36]教育部办公厅.教育部办公厅关于开展人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知[OL].

[31]教育部.教育部关于实施卓越教师培养计划2.0的意见[OL].

[32]教育部.教育部关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见[OL].

[34]郭炯,郝建江.智能时代的教师角色定位及素养框架[J].中国电化教育,2021,(6):121-127.

[35]新华社.中共中央国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》[OL].

[37]教育部等十一部门.教育部等十一部门发布《关于促进在线教育健康发展的指导意见》[OL].

[38]教育部.教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知[OL].

[41]教育部.创新技术服务教学进步人工智能助力未来教育[OL].

[42]赵勇.智能机器时代的教育:方向与策略[J].教育研究,2020,(3):26-35.

[44]李亚楠.从“成事”到“成人”:我国教育信息化政策的价值走向新趋势[J].教育理论与实践,2016,(31):21-25.

[45]王学男,杨颖东.技术力量与教育变革的作用机制及未来思考[J].中国教育学刊,2021,(11):1-7.

[48]雷万鹏.教育信息化政策研究的三个误区[J].教育研究与实验,2018,(6):1-6.

[49]苗逢春.引领人工智能时代的教育跃迁:2019年北京国际人工智能与教育大会综述[J].电化教育研究,2019,(8):5-14、29.

Ten-year Review and Retrospect of Intelligent Education Policy in China

SUN Pin1JIANG Yu2[Corresponding Author]

With the continuous development of artificial intelligence technology, its integration with education has become a trend. Although a large number of relevant policies to support the development of intelligence education have been introduced, there is still a lack of overall understanding from the perspective of the development of informatization due to the relatively dispersed policies. Therefore, this paper firstly analyzed the connotation of intelligence education and the perspectives and shortcomings of current intelligence education policy research.Then, the theoretical framework of intelligence education policy was constructed by integrating the policy framework of educational informatization and the application characteristics of innovative technologies. Meanwhile, the policy texts in China in the past ten years were deeply analyzed according to the framework. Finally, based on the analysis results, relevant suggestions for intelligence education policy were proposed in this paper, such as clarifying the positioning of intelligence education, strengthening policy implementation and effect evaluation, and improving relevant policy requirements conducive to sustainable development, in expectation of promoting the high-quality development of intelligence education.

intelligence education; education policy; digital transformation; smart education

G40-057

A

1009—8097(2022)12—0068—08

10.3969/j.issn.1009-8097.2022.12.008

本文为2020年山东省人文社会科学项目“高校智能教育理论发展路径的探究”(项目编号:2020-ZXGJ-22)的阶段性研究成果。

孙聘,讲师,博士,主要研究方向是教育评价、智能教育等,邮箱为sunpin1986@163.com。

2022年5月31日

编辑:小时