枸杞多糖类物质研究现状及发展动态的文献计量学分析

2022-12-27童丽梅王熙玮钱大玮段金廒

魏 燕,童丽梅,王熙玮,郭 盛,钱大玮, 2,段金廒,张 芳*

枸杞多糖类物质研究现状及发展动态的文献计量学分析

魏 燕1,童丽梅1,王熙玮1,郭 盛1,钱大玮1, 2,段金廒1,张 芳1*

1. 南京中医药大学药学院,江苏省中药资源产业化过程协同创新中心,中药资源产业化与方剂创新药物国家地方联合工程研究中心,江苏 南京 210023 2. 宁夏枸杞创新中心,宁夏 银川 750002

全面、科学地梳理枸杞多糖研究领域的发展脉络和研究趋势,为相关方向的科学研究、产业发展布局、政府与企业科技资源配置等提供借鉴。基于Web of Science数据库对枸杞多糖类物质及其活性表征研究的文献数据进行分析,从枸杞多糖研究的论文整体发表时间分布、研究主体、研究内容及研究热点等方面出发,利用文献计量软件VoSviewer、CiteSpace和R语言环境下的文献计量包Bibliometrix进行分析。枸杞多糖研究目前处于快速发展期,我国在研究中处于主体地位,研究机构以国内各高校和科研院所为主,研究机构及团队关联分析提示各研究单元之间的合作交流有待加强;枸杞多糖的研究范围在逐步拓宽,特别是在药理活性与生物学机制研究、提取纯化和结构解析方面取得了良好的进展和积累。枸杞多糖与枸杞子药材道地性的内在联系尚不够明确、枸杞多糖医药工业原料生产技术与标准建立亟待加强、枸杞多糖体内代谢过程与构效关系的阐明尚未取得实质性进展,是制约枸杞多糖研究的薄弱环节。

宁夏枸杞;枸杞子;枸杞多糖;文献计量学;VoSviewer;CiteSpace

枸杞子是茄科枸杞属多分支小灌木植物宁夏枸杞L的干燥成熟果实,是我国传统药食同源功能型特色大宗药材,也是目前宁夏枸杞资源植物开发利用较为系统深入的部位[1]。枸杞子味甘、性平,归肝、肾经,具有益精明目、滋补肝肾、养阴润肺、补虚益精等功效,最早记载于《神农本草经》:“久服坚筋骨,轻身不老”[2-3]。《本草汇言》记载:“枸杞能使气可充,血可补,阳可生,阴可长,火可降,风湿可去,有十全之妙”。《本草纲目》中也有所记载:“枸杞,补肾生精,养肝明目”。

现代研究表明枸杞子具有抗氧化、抗衰老、抗肿瘤、降血糖、神经保护、护肝和提高免疫力等生物活性[4-9]。枸杞子中含有枸杞多糖及单糖、寡糖类,酚酸及黄酮类,胡萝卜素及花色苷类,生物碱及酰胺类,以及氨基酸类、核苷碱基类、微量元素等多种类型的功效物质[10-11]。其中,枸杞多糖类物质是受到较多关注、研究最为深入的活性物质,在持续不断并深化演进的探索过程中,关于枸杞多糖的提取纯化、结构解析、药理活性和生物学机制等研究积累了大量文献,反映了枸杞多糖研究动态。尤其是近几年枸杞多糖研究进入快速发展时期,文献数量激增,亟需对现有研究成果进行梳理,分析枸杞多糖研究的发展脉络和发展趋势,探寻研究范围内的最新研究方向与热点。因此,为规避传统阅读过程中主观因素产生的影响,本研究以Web of Science(WOS)核心合集数据库论文为数据样本基础,采用文献计量学方法与科学知识图谱可视化软件,分析枸杞多糖研究的文献总体发展趋势,从整体产出、研究主体、关键词共现及热点预测等时间和空间多角度对文献进行可视化分析,探索研究范围内的前沿热点及演化趋势,以期为枸杞多糖未来的发展提供建议,也为枸杞多糖及枸杞研究学者和企业实践者提供可靠的参考和借鉴。

1 数据与方法

1.1 文献来源、检索方式及数据清洗

为全面掌握枸杞多糖的研究现状和发展脉络,获取高质量的核心期刊文献数据,本研究采用目前认可度最高、覆盖范围最广的综合性学术信息资源WOS数据库作为检索源。检索方式:选择WOS核心合集;检索式为主题=(& polysaccharide)or(& polysaccharide);时间跨度为2000—2021年,文献类型为论文(articles)和综述(reviews)。数据收集时间:2022年1月21日。将初步检索所得文献以纯文本格式导出,利用文献管理软件Endnote进行数据筛选,去除重复文献和无关文献后得到本研究的有效文献基础数据集。

1.2 研究方法

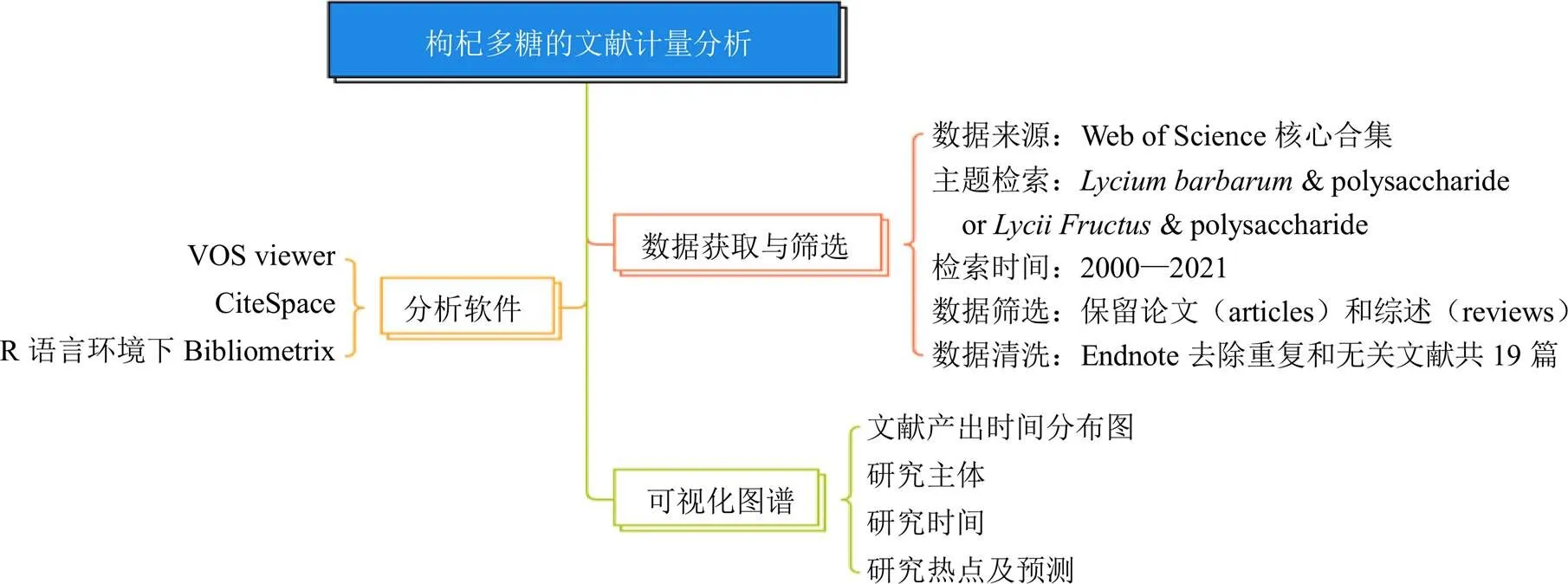

文献计量学方法通常是用来研究某领域发展状况及未来热点预测的科学方法,已有多款软件工具被开发[12-13]。本研究采用定性与定量相结合的方法,结合VOSviewer、CiteSpace以及R语言环境下的文献计量学分析包Bibliometrix,对枸杞多糖的研究进展及发展前沿进行分析,以捕捉更准确、更全面、更可靠的文献计量学信息[14-15],具体研究流程见图1。

其中,文献产出时间分布图及国家发文量占比图通过Graphpad软件绘制而成,国家合作图谱、机构合作图谱、作者合作图谱及关键词共现图谱均由VOSviewer绘制而成,机构发文量由R语言环境下文献计量学包Bibliometrix所得数据经过PPT演示文稿绘制。关键词突现图谱由CiteSpace软件获得。

2 结果

2.1 文献时间分布特征及总体发展趋势分析

本研究检索2000—2021年枸杞多糖相关文献,共计得到719篇文献,经Endnote软件剔除重复文献和无关文献19篇后,最终得到符合标准的有效文献共700篇,组成本研究的基础数据集。

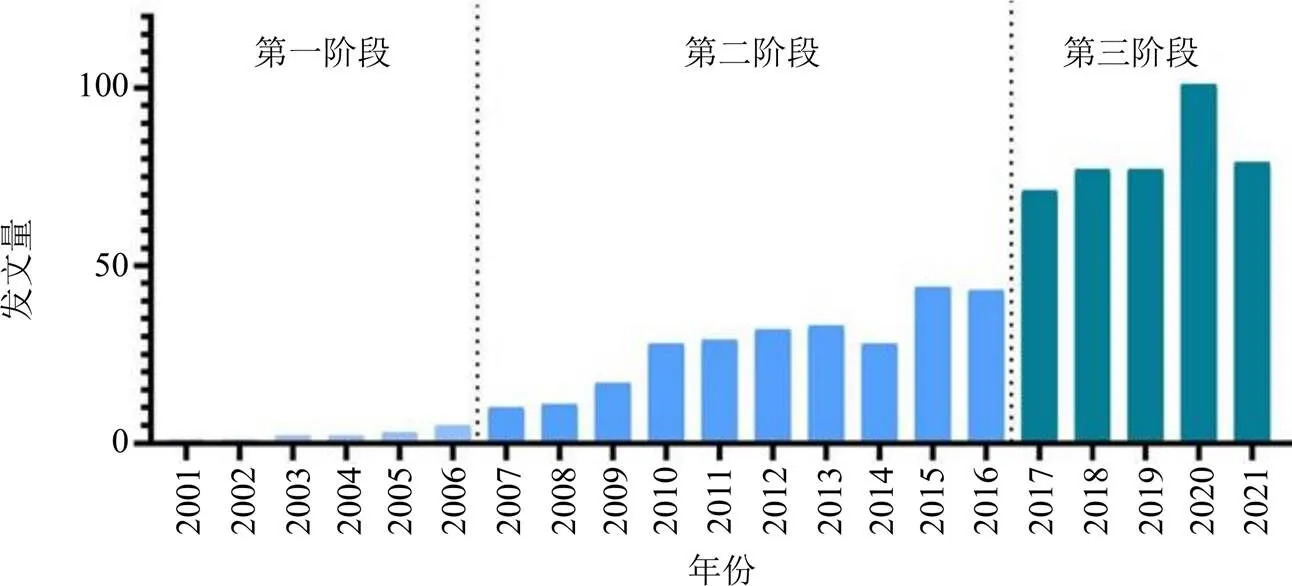

文献数量随着时间的变化趋势能够在一定程度上反映枸杞多糖研究的发展速度及规模,以便为后续研究者提供参考。本研究通过Graphpad软件绘制得到文献发表数量时间分布图(图2),可知枸杞多糖研究总体发文量呈上升趋势,并主要经历了缓慢增长、波动增长和快速增长3个阶段。其中2001—2006年是缓慢增长阶段,2000年未有相关文献产出,首篇文献是中国科学院的田庚元团队于2001年12月发表在上的“Studies on chemistry and immuno-modulating mechanism of a glycoconjugate fromL.”[16]。之后每年的文献产出量均为个位数,说明枸杞多糖研究尚未引起广泛关注,研究处于初期阶段。2007—2016年进入波动增长阶段,2007年文献产出首次突破2位数,发文量达11篇,在此后10年的时间内,枸杞多糖研究论文数量呈现波动增长趋势,总体数量较为稳定,但年发文篇数均在50篇以内,说明这段时期内枸杞多糖的研究价值受到逐步重视和关注,此阶段未发生明显技术突破,也没有重要历史事件的发生,为后续学科研究奠定了坚实的基础。2017年开始,枸杞多糖的研究进入快速发展期,其中2017年文献产出量增幅最为显著,比2016年增长了65%,2020年文献产出量首次突破3位数,达到102篇。2016—2017年我国先后颁布了《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》《中医药“一带一路”发展规划(2016—2020年)》《中华人民共和国中医药法》等,对新时期的中医药事业发展做出了重大战略部署,为中医药事业发展提供了制度保障以及创造了良好的学术氛围,中医药事业发展进入蓬勃发展期。在此背景之下,各级政府积极响应政策引导,如宁夏回族自治区政府于2017年启动了“枸杞功效的重大基础研究及功能产品研发”,2017年宁夏回族自治区党委人民政府关于推进创新驱动战略的实施意见中明确将宁夏枸杞及其活性物质纳入优特色产业品牌战略,组织实施一批重点产业化项目,促进了多方力量的创新性整合,使得科技产出成果显著增加,丰富了枸杞多糖的研究论文。

图1 基于文献计量学的枸杞多糖研究热点及未来趋势研究流程

图2 文献发表数量时间分布

2.2 研究主体

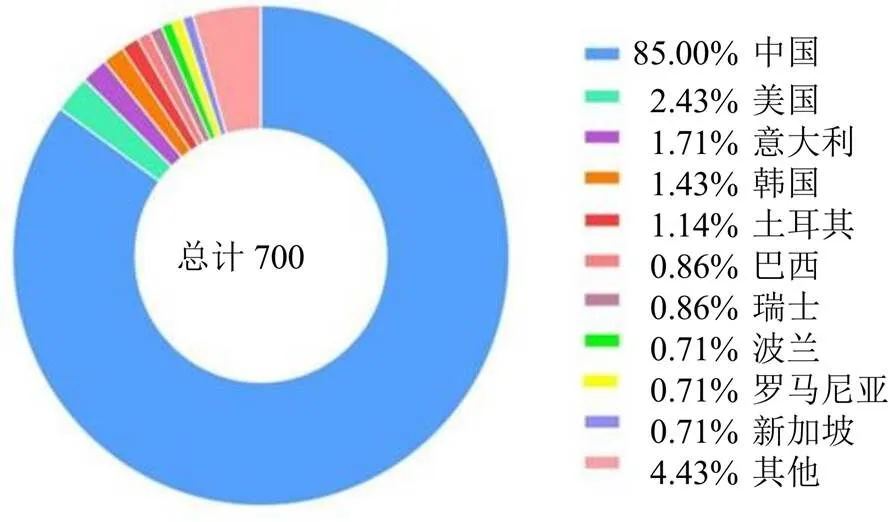

2.2.1 国家及合作网络关系 共有29个国家对枸杞多糖的文献产出做出了贡献,如图3所示,对枸杞多糖研究贡献相对较突出的10个国家分别为中国、美国、意大利、韩国、土耳其、巴西、瑞士、波兰、罗马尼亚和新加坡,其余国家发文量均在5篇以下。在全部的700篇文献中,我国发文量共计595篇,占比高达85%,与其他国家相对比具有明显的优势,说明我国在枸杞多糖研究范围内处于核心地位,具有较强的国际话语权。发文量第2的是美国,仅发文17篇,占比为2.43%,此外除意大利和韩国,其他国家发文量均为个位数,说明该研究方向在我国之外的区域还没有引起广泛的关注与重视。同时利用VOSviewer软件绘制国家合作网络图谱(图4),将权重设置为联系强度,以直观展示各国家之间的合作关系,每个节点代表1个国家,节点大小代表出现的相对频率高低,节点间的连线粗细对应2个国家之间合作关系的强弱。

从图4中可以看出我国和美国、意大利、瑞士、新加坡、日本、澳大利亚、印度等都建立了合作关系,其中和美国合作最为紧密,但从总量来看,国家间的合作关系不够密切,说明平均合作强度较低,不同国家的团队之间缺乏合作交流。因此,在未来的研究当中可以加强国际间交流与合作,构建全方面、多层次的学术环境,促进创新,为枸杞多糖研究注入新动力。

图3 国家发文量分布

图4 国家合作网络关系

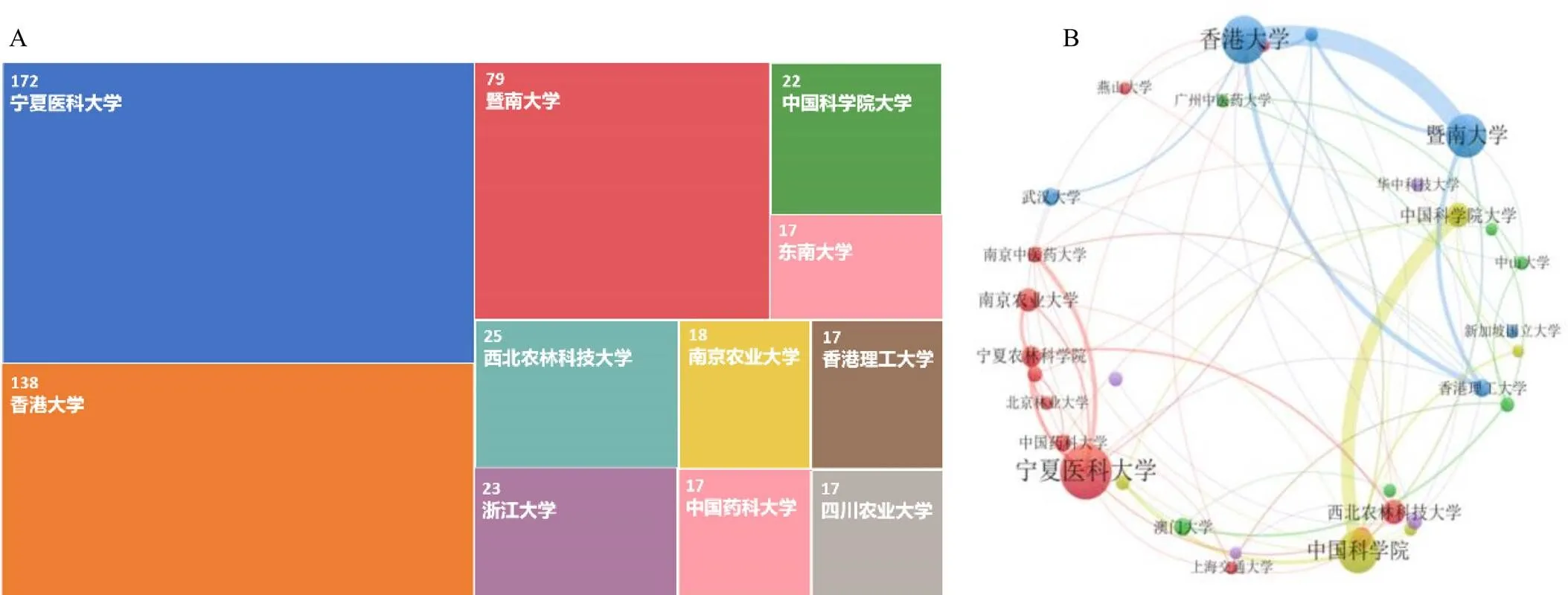

2.2.2 机构发文量及合作网络关系 枸杞多糖核心合集有效文献共涉及766所研究机构,主要以科研院校为主。发文量前10的机构及各机构发文量如图5-A所示,由图5-A可知发文量最多的机构为宁夏医科大学,总发文量为172篇。推测可能是一方面因为宁夏回族自治区是宁夏枸杞的道地产区,取材方便;另一方面宁夏回族自治区政府出台一系列政策法规如《宁夏回族自治区枸杞产业促进条例》,营造了良好的学术研究氛围,极大丰富了枸杞多糖的研究论文。其次是香港大学,总发文量为138篇,位列第3的为暨南大学,总发文量为79篇。香港大学和暨南大学发文量较高的原因是受益于苏国辉院士,苏国辉院士是香港大学神经科学研究中心共同主任,同时也是任暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院院长,多年来苏国辉院士及其团队一直致力于研究枸杞多糖,在神经保护、神经再生及视网膜保护方面做出了突出贡献,在前期的经验积累与成熟的研究平台之上助力于后续研究,形成了较好的良性循环。此外,从图5-A中也可以发现发文量前10的机构均来自中国,这再次印证前文所述我国在枸杞多糖研究范围内处于核心地位。

对枸杞多糖研究方向的核心机构进行合作网络关系分析(图5-B)可以发现,目前枸杞多糖的研究主要形成了3个主要的学术合作圈,在枸杞多糖研究范围内具有较强的学术影响力。分别是红色模块以宁夏医科大学为中心圈展开合作,蓝色模块以香港大学及暨南大学为中心圈展开,黄色模块以中国科学院及中国科学院大学展开合作。同时可以看出最主要的3个学术合作圈均集中在地理位置相近的区域,东西部跨机构合作力度较低。因此未来可以加深我国各个科研机构之间的合作力度,充分发挥我国在枸杞多糖研究中的核心地位,从而推动我国枸杞多糖研究的发展。

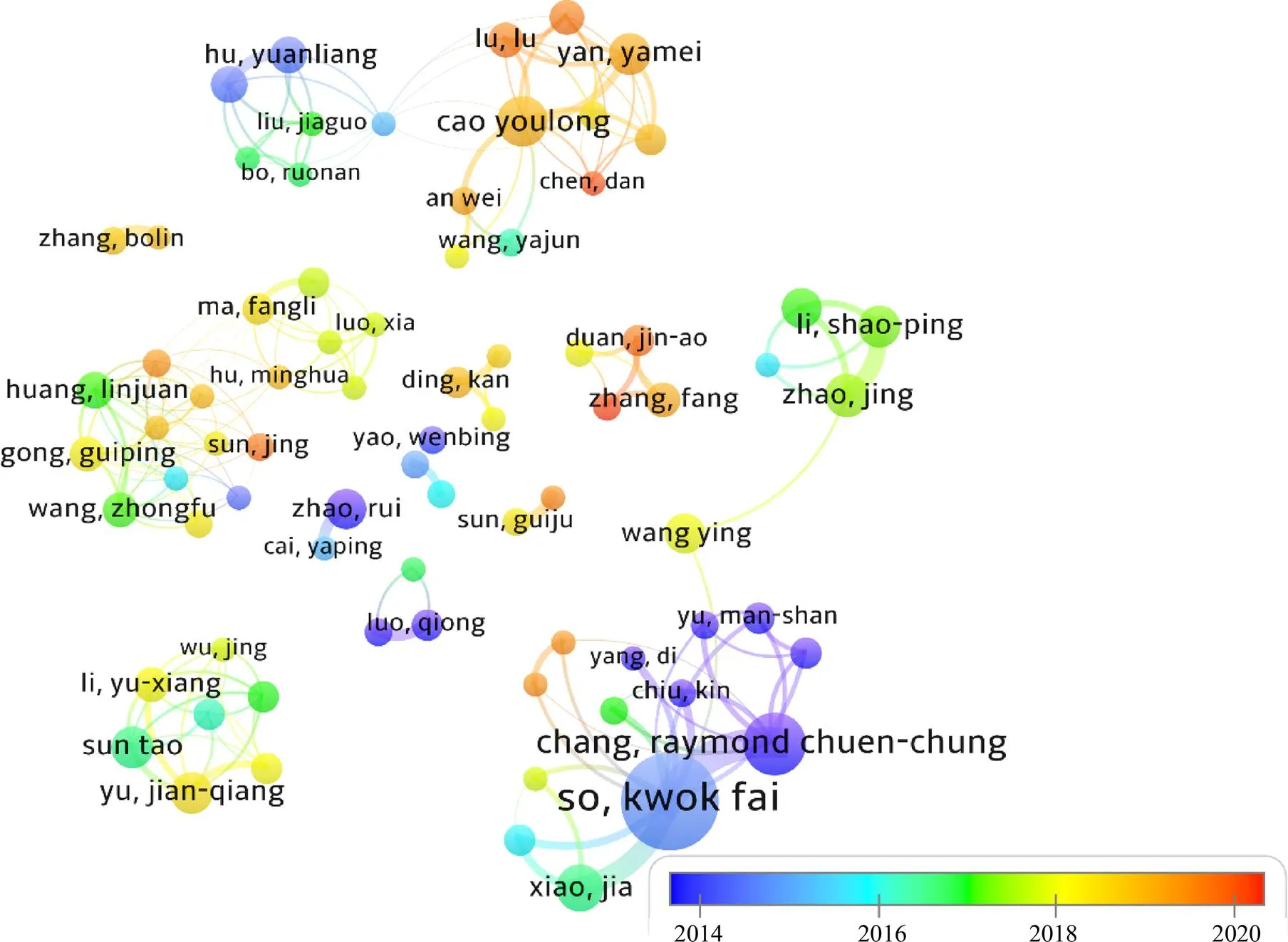

2.2.3 作者合作网络关系 枸杞多糖研究主要作者合作网络关系图见图6,图中节点大小和连接线粗细体现了各个研究者的文献产出量以及联系紧密程度,此外,图谱的不同颜色代表研究者的主要合作时限。整体来看,在多年的研究过程中,枸杞多糖研究形成了较多的研究团队,较为显著的有香港大学苏国辉院士团队,宁夏农林科学院曹有龙团队,西北大学黄琳娟、王仲孚团队,宁夏医科大学余建强团队,澳门大学李绍平团队,武汉大学罗琼团队,中国药科大学高向东、姚文兵团队,中国科学院上海药物研究所丁侃团队,中国科学院华南植物园王瑛团队,北京林业大学张柏林团队,黑龙江八一农垦大学赵蕊团队,南京农业大学胡元亮团队及本研究团队等。其中枸杞多糖研究国内发文量最高的研究者为我国香港大学和暨南大学教授苏国辉(So Kowk Fai)院士,总发文量为46篇。按照发文量分析,以香港大学苏国辉团队、宁夏农林科学院曹有龙团队、宁夏医科大学余建强团队、西北大学王仲孚团队发文量高,合作时间长,是本研究范围内具有较大影响的主要研究团队。主要的合作团队内部之间合作比较紧密,并且在长期合作中形成了自己的团队特色。分析各团队的研究取向和特色表明,苏国辉团队[17-18]一直以来关注于枸杞多糖(枸杞糖肽)在肝脏损伤及多种神经退行性疾病中的应用,同时关注枸杞多糖对视网膜血管病变的保护作用等;余建强团队[19]主要聚焦枸杞多糖的传统功效研究;王仲孚团队[20-21]对枸杞多糖的提取纯化及精细结构解析进行了创新性探索;曹有龙团队[22-27]对枸杞多糖的免疫调节作用、抗氧化活性及其肠道菌群的调节作用做出了贡献;李绍平团队[28]利用“糖谱”技术为枸杞多糖及其他中药多糖质量控制研究提供了新思路;罗琼团队[29-32]对枸杞多糖在生殖系统及前列腺癌方面的研究应用形成了自己的团队特色;丁侃团队[33-34]主要围绕枸杞多糖的结构解析及其在中枢神经系统的应用方面进行了较为系统的研究;王瑛团队[35-40]在枸杞多糖的免疫调节、肠道菌群调节、抗肿瘤研究及基于枸杞多糖结构评价不同地区枸杞品质等方面取得了良好进展与积累。

A-基于WOS核心合集的Top 10研究机构 B-基于WOS核心合集的机构合作网络

图6 作者合作网络关系

通过对主要贡献国家、单位和团队的研究强度与合作程度分析来看,国家、机构、作者之间的合作关系较为疏散,仅有少数的点线状联系,说明在枸杞多糖研究的平均合作强度较低,不同的国家、机构、作者之间缺乏交流。目前在强调合作框架背景下,加强自身学科知识的基础上,需要加强不同领域内国家、机构、作者之间的合作。

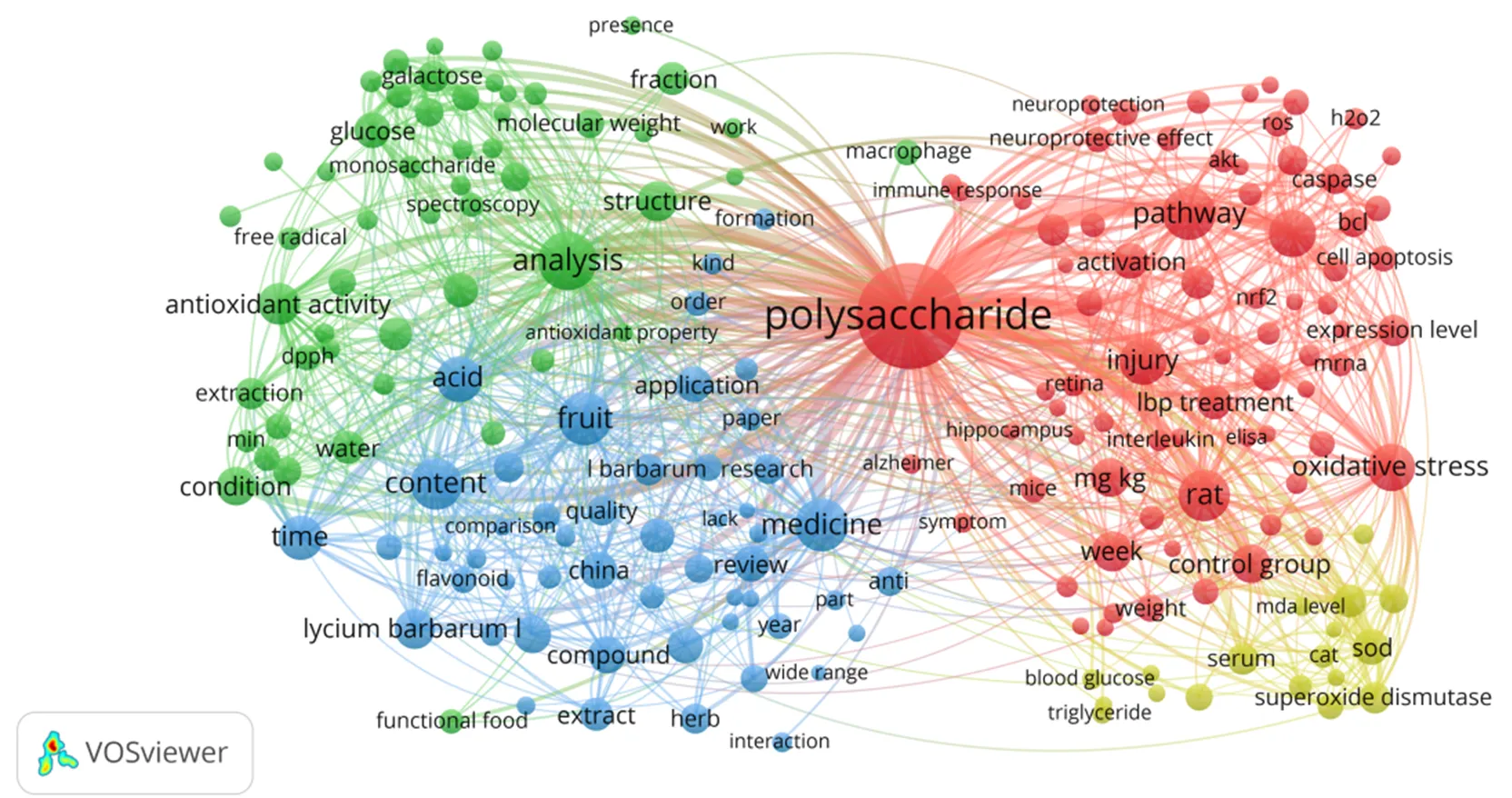

2.3 关键词共现及研究内容

文献关键词是作者对研究内容的高度凝练和表达,对关键词进行共现分析可以快速了解该领域的发展现状以及各关键词之间的交互关系,有助于快速读取该学科领域内的研究内容及发展趋势。利用VOSviewer软件对枸杞多糖研究文献进行共现分析,得到关键词知识图谱(图7),图中共计198个节点,每一节点对应1个关键词,节点大小代表其所出现的相对频次,节点之间的连线代表关键词之间的共现关系[14]。从图中可以看出,枸杞多糖研究方向的关键词具有明显的聚类特征,形成了4个交叉并行的聚类模块。

图7 枸杞多糖关键词共现网络

关键词节点最多的红色聚类模块共76个关键词,主要关注枸杞多糖的药理活性研究,可以发现枸杞多糖在枸杞子传统功效相关的“糖尿病(diabetes)”“眼部(eye)”“视网膜(retina)”“神经元保护作用(neuron protective effect)等方面均是本研究方向的高频关键词,其中“氧化应激(oxidative stress)”相关研究是枸杞多糖药理活性研究较为集中的侧重点之一。在此基础上,作用机制研究相关的“细胞凋亡(apoptosis)”“通路(pathway)”“肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α)”“蛋白激酶B(protein kinase B,Akt)”等关键词具有明显体现,此外,本模块还展示了相关技术手段,如“蛋白质印迹法(Western blotting)”“流式细胞术(flow cytometry)”“酶联免疫吸附测定(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)”“逆转录聚合酶链反应(reverse transcription polymerase chain reaction,RT-PCR)”。

绿色聚类模块共53个关键词,主要聚焦于枸杞多糖提取纯化与结构解析方面,该部分高频关键词主要有“结构(structure)”“结构解析/表征(characterization & structural characterization)”“提取(extraction)”“相对分子质量(molecular weight)”“单糖(monosaccharide)”,以及主要的结构性单糖如“阿拉伯糖(arabinose)”“半乳糖(galactose)”“半乳糖醛酸(galacturonic acid)”“葡萄糖(glucose)”等。此外,还涉及结构解析中所应用的一些光谱、色谱技术手段,如“光谱学(spectrosopy)”“傅里叶变换红外光谱(fourier transform infrared spectrum,FT-IR,Fourier)”“高效液相色谱法(HPLC)”和“核磁共振(NMR)”等。

蓝色聚类模块共51个关键词,主要围绕着枸杞子的品质、地区、种类等方面,相关关键词主要有“中国(China)”“地区(region、area)”“品质(quality)”“品种(species)”“(草)药(herb、medicine)”等。此外,研究者们还关注枸杞子中除多糖外的其他活性成分,显著出现的关键词主要有“类胡萝卜素(carotenoid)”“黄酮类(flavonoid)”以及“多元酚(polyphenol)”。

黄色聚类模块共计18个关键词,主要关注氧化应激(oxidative stress)反应及其相关作用机制,高频关键词有“超氧化物歧化酶(super oxide dismutase,SOD)”“丙二醛(malondialdehyde,MDA)”“谷胱甘肽(glutathione,GSH)”“谷胱甘肽过氧化酶(glutathion peroxides,GSH-Px)”等,说明以氧化应激为基础的活性评价是目前枸杞多糖评价过程中最常用的方法。

2.4 关键词突现及发展趋势

突现词是指在某一时间段内突现强度增强、使用频次增加的关键词,突现词分析通过检测施引文献与被引文献中词频的变动趋势反映该研究领域的前瞻性问题,可以用来判断领域内的研究内容、研究热点以及动态演变趋势。采用基于共引分析理论和寻径网络算法的CiteSpace软件进行突现词分析[41],其中突现词使用Kleinberg于2002年提出的探测频率突增算法进行检测,得到关键词突现图(图8),清晰地呈现了时间维度上枸杞多糖的热点演进和变迁情况。

在20年的发展进程中,枸杞多糖研究共生成了23个具有爆发力的突现词,涵盖了从活性基础物质到药效评价等多层面的研究,说明枸杞多糖在近20年的时间发展过程中,研究视野不断拓宽。同时,2006年之前的突现词只有3个,与前文文献产出随时间分布特征图中第一阶段缓慢增长期特征相一致。23个突现词中除主题词枸杞子(fructus lycii),枸杞多糖的结构特征也备受瞩目,与之相关爆发的突现词主要有糖蛋白复合物(glycoconjugate/ polysaccharide protein complex)、结构表征(structural characterization)及鉴别(identification)。此外,大多与药理功效及机制有关,如与氧化应激反应相关的脂质过氧化(lipid peroxidation)和诱导氧化应激(induced oxidative stress);与药理活性相关的突现词主要有免疫调节活性(immunomodulatory activity)、降血糖活性(hypoglycemic activity)、抗肿瘤(cancer)及与阿尔茨海默病相关的淀粉样肽神经毒性(amyloid peptide neurotoxicity);与药理机制相关的突现词主要涉及到增殖(proliferation)与核因子-κB(nuclear factor-κB,NF-κB)通路等;此外,与研究对象相关的体内实验()、大鼠(rat)、DNA损伤(DNA damage)、实验条件优化(optimization)也有显著体现。同时出现了药物(medicine)、保护(protect)2个描述性关键词。与枸杞品质相关的突现词品质(quality)近年来也逐渐被研究者所关注,品质从源头上决定了枸杞多糖产生的疗效,品质的优劣也会对药理活性研究及结构解析造成一定的影响。此外,研究者也逐渐将目光投入到枸杞叶(leave)的开发利用,提示在关注枸杞多糖价值的同时也要充分利用枸杞非果实部位,合理利用资源。近2年爆发的突现词“肠道菌群(gut microbiota)”突变强度达6.38,在23个关键词中所占权重最高,表明肠道菌群可能会成为枸杞多糖研究的下一个兴奋点。

图8 枸杞多糖关键词突现图

3 枸杞多糖研究的薄弱环节及其建议

在国家提出打造“健康中国”的战略背景下,宁夏枸杞因其兼具药品和食品的双重属性而备受关注。枸杞多糖是枸杞子发挥传统功效的重要物质基础,在保肝明目、抗肿瘤、抗病毒、抗衰老、抗氧化、调节血糖血脂、神经保护等多种活性方面均获得大量科学研究背景支撑,具有较大的药物开发潜力。此外,枸杞多糖兼具药物性和营养性,独特的多分支结构和理化性质使其在医药、食品、营养保健、畜牧生产、石油、化工等领域具备广阔的应用前景。同时,枸杞多糖具有良好的生物相容性、生物降解性和不良反应小等优点,不断在生物医用高分子材料等新领域拓展其应用,有望成为药物递送、组织修复的新型医用材料。但对本研究纳入的文献进行可视化分析不难发现枸杞多糖仍有许多理论和实际问题需要解决,主要包括以下3点。

3.1 枸杞多糖与枸杞子药材道地性的内在联系尚不明确

宁夏回族自治区是宁夏枸杞的原产地和道地产区,源远流长的栽培历史、得天独厚的地理环境和异于别处的风热水土,孕育出的枸杞子“甘美异于他处”,明代时已列为上品,“全国入药杞子,皆宁产也”。随着西部大开发和农业产业结构的逐步调整,宁夏枸杞被逐步引种到我国新疆、青海、甘肃、内蒙古等区域并实现了大规模栽培[42]。但随着核心产区的扩大,各地所产枸杞品质参差不齐,在一定程度上影响了宁夏枸杞优良品质的稳定性和延续性。近年来,也有研究者关注到生态因子对不同产区栽培的枸杞品质差异性的影响,并从分析化学、生态学、遗传学和表观遗传学等角度探讨其对枸杞品质的影响机制[43]。其中,作为枸杞子中最受认可的活性物质,枸杞多糖含量或结构特征的变化,以及这种变化受道地产区与非道地产区之间关键地理、生态因素驱动而产生的变化规律,为阐明宁夏枸杞的道地性核心特征提供了重要的研究视角。韩丽娜[44]发现“宁杞1号”不同产地枸杞多糖的单糖组成存在差异,宁夏中宁产枸杞多糖中葡萄糖摩尔比略高于阿拉伯糖,而新疆、甘肃、青海和内蒙产地阿拉伯糖摩尔比最高。李越鲲等[45]对5个不同产区的“宁杞1号”进行主要化学成分测定,结果显示宁夏地区所产枸杞在枸杞多糖、枸杞黄酮和硒的累积方面具有优势。

但目前而言,枸杞子的道地性研究仍是亟待突破的难点,不同产地间枸杞多糖含量差异及生态因子与枸杞子间的道地性关联结果分析尚不足以形成一套具有重要指导意义的评判体系,枸杞多糖药理活性及结构组成与枸杞道地性的关联性研究更是缺乏统一的评价标准[46],限制了宁夏枸杞道地性药材在临床使用中的价值,同时也限制了宁夏枸杞道地药材质量监管的规范化进程。随着现代仪器分析技术的发展,枸杞道地性评价方法呈现多元化发展趋势,但仍缺乏统一的评价标准。因此,在综合考虑枸杞生物活性的基础之上,选择合适的评价方法,建立合理、有效、统一的枸杞药材道地性与枸杞多糖内在关联性的评价标准有利于推动枸杞多糖后续研究及促进产业化发展。

3.2 枸杞多糖医药工业原料生产技术与标准建立亟待加强

我国具有枸杞多糖研究和产业化开发的优势资源,高附加值的枸杞多糖医药工业原料应用和下游终端产品需求不断攀升,但目前枸杞多糖的产业化研发步履较为缓慢,尚未能以成熟的药品形式面世,也无正在进行临床研究的数据报告[47]。虽然出现了以枸杞糖肽为代表的少数高纯度枸杞多糖医药工业原料,但市场上枸杞多糖产品链较为单一,仍以粗多糖提取物居多,质量良莠不齐且缺乏原料的功效验证。多糖类物质结构复杂,其药理活性和结构特征高度依赖于提取纯化的生产过程,不同提取和纯化工艺对多糖的药理活性、结构组成等起决定性作用。枸杞多糖的提取纯化方法越来越丰富,传统的水提醇沉技术、酶辅助提取、超声或微波辅助提取,及近年来出现的高压脉冲电场提取技术等均有应用,但综合考虑规模化生产成本、质量稳定性和产品药理活性等因素,传统的工艺和设备不能满足枸杞多糖原料较高的提取和分离纯化的技术要求,新技术在生产规模及上下游技术的整合方面仍需要进一步优化。因此,目前尚未有公认合理有效的枸杞多糖医药工业原料生产工艺标准和解决方案,高纯度和高收率枸杞多糖原料的生产核心技术未取得突破性进展,高值化枸杞多糖的生产和研发面临着从资源依赖型向技术依赖型转变的迫切需求。

目前市场上不同厂家通过不同工艺生产的不同结构和功效的枸杞多糖原料或产品,均以通用名“枸杞多糖”命名,难以体现产品特征指标,不利于产品有效性和安全性的监督和溯源,也增加了枸杞多糖质量标准建立的复杂性和特殊性。《中国药典》尚未收载枸杞多糖原料药及其制剂质量标准,行业内多执行工业和信息化部于2017年发布的《枸杞多糖》轻工行业标准或企业的注册标准。《枸杞多糖》行业标准中根据产品的工艺和实际检测情况以及市场对该产品的要求,以“多糖含量”作为主要质量要求和关键项目,并作为产品质量主要的判定依据。在标准规定的测定方法中,枸杞多糖含量的检测依据国家标准和《中国药典》中“枸杞子”项下枸杞多糖的检测方法,即采用“硫酸-苯酚法”结合分光光度法,以葡萄糖为标准品,结果经换算后以葡聚糖含量代表枸杞多糖含量[47]。同时根据枸杞多糖生产过程与预期特征,删去了《中国药典》方法中的醇沉步骤。这一标准在规范枸杞多糖原料含量测定方法、监督原料质量等方面起到了一定的积极作用。但由于目前枸杞多糖原料生产的复杂背景和测试干扰物质的存在,这一质量标准的建立尚缺少特异性,尤其是以葡聚糖作为枸杞多糖原料中的指标性成分,不仅与枸杞多糖实际化学结构相去甚远,而且也不能排除现有枸杞多糖产品中红糖粉、葡萄糖、淀粉、糊精等掺伪现象。

枸杞多糖结构复杂,对于其原料及制剂质量标准建立的探究还处于相对早期阶段。除了现有标准中多糖含量检查,枸杞多糖的质量控制标准的研制策略还应充分考虑多糖类物质的多样性和复杂性,纳入包括多糖纯度、相对分子质量分布特征及结构鉴定等多元化的质量要素。我国目前已有其他多糖类物质的质量标准可供参考。如《中国药典》2020版中规定了肝素类药物的相对分子质量和相对分子质量分布检查(高效液相-分子排阻法),农业部2015年发布的海参多糖行业标准中,规定了通过柱前1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮(PMP)衍生结合高效液相色谱法检测产品中海参多糖的含量和结构特征,为枸杞多糖质量标准的建立提供了可参考的依据[47]。

3.3 枸杞多糖体内代谢过程和构效关系的阐明尚未取得实质性进展

现阶段,枸杞多糖药动学研究,尤其是在人体中的研究还十分薄弱,逐渐成为制约枸杞多糖进一步开发利用的瓶颈问题[48]。枸杞多糖结构复杂,相对分子质量、单糖组成、糖链构象等多方面信息均可能对其体内吸收、分布、代谢和消除过程产生影响[49-50]。枸杞多糖分子缺少生色基团且其相对分子质量不稳定,选择示踪标记法、色谱分析法、生物测定法等常规药动学研究方法在枸杞多糖的体内过程研究中也有较大局限。近年来,基于肠道微生物的体内多糖控制酶系统——碳水化合物活性酶(carbohydrate active enzymes,CAZymes)引起了研究者的极大兴趣[51]。CAZymes是肠道微生物群为感知、捕获、组装和分解不同类型的多糖而发展出的复杂、敏感、准确的控制酶系统。对于复杂多糖的降解,各类CAZymes互相协作,共同参与复杂多糖和糖复合物的组装和分解,通过降解、修饰及生成糖苷键,将复杂的大分子多糖逐步分解为特征性链长、结构组成、分枝数及非糖修饰的寡糖片段重复单位,并进一步消化为人体可利用的短链脂肪酸、乳酸盐等小分子产物,同时伴随ATP的释放并发挥功能[52]。CAZymes的发现,为枸杞多糖体内代谢过程提供了新的研究策略。

多糖的构效关系研究是当前糖化学和糖生物学共同关注的焦点问题,是中药活性物质基础及活性研究领域的重要课题。针对一级结构和高级结构及理化性质与其生物活性的关系及变化规律的枸杞多糖构效关系研究,对其质量控制、定向设计药物结构,研发枸杞多糖类药物具有重要的指导意义,但需要解决枸杞多糖化学结构测定不准确、提取分离难度大、质量控制困难以及药效机制难以阐明等诸多问题,所以明确枸杞多糖的构效关系是其质量控制的前提。相对于DNA和蛋白质的构效关系研究而言,多糖构效关系的研究目前还处于发展阶段,并取得了一些突破性进展,如香菇多糖的三股螺旋结构对于其抗肿瘤作用的发挥至关重要作用,具有中等相对分子质量的香菇多糖比高和低相对分子质量的多糖抗肿瘤活性更强,低相对分子质量黄芪多糖比高相对分子质量黄芪多糖具有更强的免疫活性,这些研究方法和思路为枸杞多糖构效关系研究提供了方法学参考[53-54]。枸杞多糖复杂多变的化学结构是其接收和传递生物信息的物质基础,但同时也为枸杞多糖构效关系研究增大了难度,结构变化与其活性变化的对应关系目前仍无法得到科学诠释。已有研究发现,枸杞多糖的主链结构、侧链组成、糖苷键的类型、连接顺序、异头碳构型、相对分子质量分布、分支的位置与长短、取代度等一级结构信息,以及空间构象和理化性质的差异等众多因素,均与其生物活性密切相关[55-59]。在现有条件下,如何整合大量琐碎信息进行枸杞多糖构效关系研究,仍是未来一段时间内要面临的重要问题。

4 结语

本研究采用文献计量学方法,通过对过去20多年间研究文献的可视化分析,展示了枸杞多糖的主要研究内容、研究热点及发展演进过程。枸杞多糖研究经历了缓慢上升期、波动增长期,目前处于快速增长阶段。我国在本研究领域处于核心地位,我国主要研究团队内部合作比较密切,但缺乏团队间的交流。关键词突现及演化预测图谱显示枸杞多糖的氧化应激反应、提取、结构表征、降血糖作用可能仍然是未来几年的研究热点,同时,在肠道菌群中的应用价值可能会进一步得到阐明。此外,对文献进一步分析显示,枸杞多糖与枸杞子药材道地性的内在联系尚不明确,枸杞多糖医药工业原料生产技术与标准建立亟待加强,枸杞多糖体内代谢过程和构效关系的阐明尚未取得实质性进展,是目前枸杞多糖研究的主要限制因素。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

[1] 苏国辉, 米雪松. 中药材枸杞子药食同源的机理 [J]. 生命科学, 2015, 27(8): 1070-1075.

[2] 冯美玲, 王书芳, 张兴贤. 枸杞子的化学成分研究 [J]. 中草药, 2013, 44(3): 265-268.

[3] 段金廒. 中药资源化学: 理论基础与资源循环利用 [M]. 北京: 科学出版社, 2015: 63.

[4] Amagase H, Farnsworth N R. A review of botanical characteristics, phytochemistry, clinical relevance in efficacy and safety offruit (Goji) [J]., 2011, 44(7): 1702-1717.

[5] Wang H, Liu Y M, Qi Z M,. An overview on natural polysaccharides with antioxidant properties [J]., 2013, 20(23): 2899-2913.

[6] 杨玉洁, 刘静宜, 谭艳, 等. 多糖降血糖活性构效关系及作用机制研究进展 [J]. 食品科学, 2021, 42(23): 355-363.

[7] 如克亚·加帕尔, 孙玉敬, 钟烈州, 等. 枸杞植物化学成分及其生物活性的研究进展 [J]. 中国食品学报, 2013, 13(8): 161-172.

[8] Tang W M, Chan E, Kwok C Y,. A review of the anticancer and immunomodulatory effects offruit [J]., 2012, 20(6): 307-314.

[9] 吴励萍, 卢有媛, 李海洋, 等. 不同干燥方法对枸杞子药材多类型功效成分的影响及其分析评价 [J]. 中草药, 2022, 53(7): 2125-2136.

[10] 叶兴乾, 周声怡, 姚舒婷, 等. 枸杞多糖的提取方式、结构及生物活性研究进展 [J]. 食品与发酵工业, 2020, 46(6): 292-300.

[11] Potterat O. Goji (and-Chinense): Phytochemistry, pharmacology and safety in the perspective of traditional uses and recent popularity [J]., 2010, 76(1): 7-19.

[12] Donthu N, Kumar S, Mukherjee D,. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines [J]., 2021, 133: 285-296.

[13] Moral-Munoz J A, Herrera-Viedma E, Santiseban-espejo A,. Software tools for conducting bibliometric analysis in science: An up-to-date review [J]., 2020, 29(1): 1699-2407.

[14] Fan J C, Gao Y, Zhao N,. Bibliometric analysis on COVID-19: A comparison of research between English and Chinese studies [J]., 2020, 8: 477.

[15] Chen Y M, Cheng L Y, Lian R N,. COVID-19 vaccine research focusses on safety, efficacy, immunoinformatics, and vaccine production and delivery: A bibliometric analysis based on VOSviewer [J]., 2021, 15(2): 64-73.

[16] Peng X M, Huang L J, Qi C H,. Studies on chemistry and immuno- modulating mechanism of a glycoconjugate fromL. [J]., 2001, 19(12): 1190-1197.

[17] Xing X W, Liu F Y, Xiao J,. Neuro-protective mechanisms of[J]., 2016, 18(3): 253-263.

[18] Xiao J, Zhu Y H, Liu Y X,.polysaccharide attenuates alcoholic cellular injury through TXNIP-NLRP3 inflammasome pathway [J]., 2014, 69: 73-78.

[19] Shi G J, Li Z M, Zheng J,. Diabetes associated with male reproductive system damages: Onset of presentation, pathophysiological mechanisms and drug intervention [J]., 2017, 90: 562-574.

[20] Gong G P, Dang T T, Deng Y N,. Physicochemical properties and biological activities of polysaccharides fromprepared by fractional precipitation [J]., 2018, 109: 611-618.

[21] Zhou Z Q, Fan H X, He R R,.spermidines A—O, new dicaffeoylspermidine derivatives from wolfberry, with activities against Alzheimer’s disease and oxidation [J]., 2016, 64(11): 2223-2237.

[22] Ding Y, Yan Y M, Chen D,. Modulating effects of polysaccharides from the fruits ofon the immune response and gut microbiota in cyclophosphamide-treated mice [J]., 2019, 10(6): 3671-3683.

[23] Liu J F, Li Y C, Pu Q S,. A polysaccharide fromL.: Structure and protective effects against oxidative stress and high-glucose-induced apoptosis in ARPE-19 cells [J]., 2022, 201: 111-120.

[24] Mi J, Yang X L, Lu L,. Ultrasound-assisted extraction optimization and analysis of anti-oxidant activities of polysaccharides from bee pollen of wolfberry [J]., 2020, 38(1): 97-103.

[25] Zhao Y, Yan Y M, Zhou W T,. Effects of polysaccharides from bee collected pollen of Chinese wolfberry on immune response and gut microbiota composition in cyclophosphamide-treated mice [J]., 2020, 72: 104057.

[26] Zhou W T, Yan Y M, Mi J,. Simulated digestion and fermentationby human gut microbiota of polysaccharides from bee collected pollen of Chinese wolfberry [J]., 2018, 66(4): 898-907.

[27] Zhou W T, Zhao Y, Yan Y M,. Antioxidant and immunomodulatory activitiesof polysaccharides from bee collected pollen of Chinese wolfberry [J]., 2020, 163: 190-199.

[28] 李绍平, 吴定涛, 赵静. 糖谱及其在中药多糖质量控制中的应用 [J]. 中国中药杂志, 2015, 40(17): 3505-3513.

[29] Luo Q, J Yan, Cui X Y. Antagonistic effect of LBP on damage of reproductive system induced by sub-chronic partial ~ (60) Cogamma-ray radiation in male rats [J]. China Public Health, 2011, 27(10): 1358-1359.

[30] Xiang C Y, Luo Q, Li J J,. Effects ofpolysaccharide on proliferation and apoptosis of human prostate carcinoma DU-145 cells[J]., 2013, 35(5): 489-491, 495.

[31] Zhou Y Z, Luo Q, Li J J. Effect of combined polysaccharides on radiation-induced damage of testis tissue in rats [J]., 2011, 27(4): 431-432.

[32] Geng T Q, Luo Q, Wang A J ,. Effects ofpolysaccharide on testicular cell apoptosis induced by low dose ionizing radiation in male rats [J]., 2014, 36(6): 608-611.

[33] Zhou L S, Huang L L, Yue H,. Structure analysis of a heteropolysaccharide from fruits ofL. and anti-angiogenic activity of its sulfated derivative [J]., 2018, 108: 47-55.

[34] Zhou L S, Liao W F, Chen X,. An arabinogalactan from fruits ofL. inhibits production and aggregation of Aβ42[J]., 2018, 195: 643-651.

[35] Wang Y, Jin H Y, Dong X,. Quality evaluation of(wolfberry) from different regions in China based on polysaccharide structure, yield and bioactivities [J]., 2019, 14: 49.

[36] Wang Y, Jin H Y, Li Y L,.Immunomodulatory effect ofpolysaccharide of different molecular weights on macrophage RAW264.7 [J]., 2021, 30(12): 1079-1086.

[37] Wang Y, Sun M Y, Jin H Y,. Effects ofpolysaccharides on immunity and the gut microbiota in cyclophosphamide-induced immunosuppressed mice [J]., 2021, 12: 701566.

[38] Chen S Y, Liang L N, Wang Y,. Synergistic immunotherapeutic effects ofpolysaccharide and interferon-α2b on the murine Renca renal cell carcinoma cell lineand[J]., 2015, 12(5): 6727-6737.

[39] Wang Y, Bai F, Luo Q,.polysaccharides grafted with doxorubicin: An efficient pH-responsive anticancer drug delivery system [J]., 2019, 121: 964-970.

[40] Wang Y, Han Q Q, Bai F,. The assembly and antitumor activity ofpolysaccharide-platinum-based conjugates [J]., 2020, 205: 111001.

[41] Li Y, Xu Z S, Wang X X,. A bibliometric analysis on deep learning during 2007—2019 [J]., 2020, 11(12): 2807-2826.

[42] 张磊, 郑国琦, 滕迎凤, 等. 不同产地宁夏枸杞果实品质比较研究 [J]. 西北药学杂志, 2012, 27(3): 195-197.

[43] 卢有媛, 郭盛, 严辉, 等. 生态因子与化学成分相关联的药用和食用枸杞子适宜生产区划研究 [J]. 药学学报, 2020, 55(10): 2466-2477.

[44] 韩丽娜. 不同产地“宁杞1号”枸杞的多糖组成及蛋白表达差异研究 [D]. 银川: 宁夏大学, 2018.

[45] 李越鲲, 米佳, 闫亚美, 等. 不同产地宁夏枸杞主要化学成分分析 [J]. 食品工业科技, 2017, 38(21): 286-288.

[46] 张芳, 郭盛, 钱大玮, 等. 枸杞多糖的提取纯化与分子结构研究进展及产业化开发现状与前景分析 [J]. 中草药, 2017, 48(3): 424-432.

[47] 中国药典 [M]. 二部. 2020: 637.

[48] 易阳, 王宏勋, 何静仁. 多糖的药代动力学研究进展[J]. 药学学报, 2014, 49(4): 443-449.

[49] Shi P Y, Lin X H, Yao H. A comprehensive review of recent studies on pharmacokinetics of traditional Chinese medicines (2014-2017) and perspectives [J]., 2018, 50(2): 161-192.

[50] 王露懿, 朱华旭. 多糖资源的开发应用现状及存在问题分析 [J]. 药物生物技术, 2018, 25(1): 90-94.

[51] Lombard V, Golaconda Ramulu H, Drula E,. The carbohydrate-active enzymes database (CAZy) in 2013 [J]., 2013, 42(D1): D490-D495.

[52] Ndeh D, Rogowski A, Cartmell A,. Complex pectin metabolism by gut bacteria reveals novel catalytic functions [J]., 2017, 544(7648): 65-70.

[53] Sheng K J, Wang C L, Chen B T,. Recent advances in polysaccharides from(Berk.): Isolation, structures and bioactivities [J]., 2021, 358: 129883.

[54] Li K, Cao Y X, Jiao S M,. Structural characterization and immune activity screening of polysaccharides with different molecular weights from[J]., 2020, 11: 582091.

[55] Zhang R, Zhang X X, Tang Y X,. Composition, isolation, purification and biological activities ofpolysaccharides: A review [J]., 2020, 228: 115381.

[56] Ji X L, Peng Q, Wang M. Anti-colon-cancer effects of polysaccharides: A mini-review of the mechanisms [J]., 2018, 114: 1127-1133.

[57] Le B, Pham T N A, Yang S H. Prebiotic potential and anti-inflammatory activity of soluble polysaccharides obtained from soybean residue [J]., 2020, 9(12): 1808.

[58] Wang L, Chen C, Zhang B,. Structural characterization of a novel acidic polysaccharide fromTratt fruit and its α-glucosidase inhibitory activity [J]., 2018, 9(7): 3974-3985.

[59] Xu X J, Xu J, Zhang Y Y,. Rheology of triple helicallentinan in solution: Steady shear viscosity and dynamic oscillatorybehavior [J]., 2007, 22(5): 735-741.

Bibliometric analysis of research status and development of polysaccharides in

WEI Yan1, TONG Li-mei1, WANG Xi-wei1, GUO Sheng1, QIAN Da-wei1, 2, DUANJin-ao1, ZHANG Fang1

1. Jiangsu Collaborative Innovation Center of Chinese Medicinal Resources Industrialization, National andLocal Collaborative Engineering Center of Chinese Medicinal Resources Industrialization and Formulae Innovative Medicine, School of Pharmacy, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210023, China 2. Ningxia Goqi Innovation Center, Yinchuan 750002, China

To comprehensively and scientifically sort out the development context and research trend of Gouqizi () polysaccharide research and to provide reference for scientific research, industrial development layout, and allocation of scientific and technological resources of governments and enterprises in related fields.Based on the literature data ofpolysaccharides in the Web of Science database, this paper analyzed the literature data of the research onpolysaccharides and their activity characterization from the perspective of the overall output time distribution, research subjects, research contents and research hotspots. The literature metrology software VOSviewer, CiteSpace and Bibliometrix in R language environment were used for visual analysis.The research ofpolysaccharides is currently in a period of rapid development. China played an important role in this research field, and the research institutions were mainly domestic universities and research institutes. The correlation analysis suggested that the cooperation and exchange between various research units need to be strengthened. The research scope ofpolysaccharides is gradually expanding, especially in the study of pharmacological activity and biological mechanism, extraction and purification and structural analysis.Weak links restricting the research ofpolysaccharides included: the intrinsic relationship betweenpolysaccharides and the authenticity ofmedicinal materials is not clear enough, the establishment of raw material production technology and standards forpolysaccharides pharmaceutical industry needs to be strengthened urgently, and the elucidation of the metabolic process and structure-activity relationship ofpolysaccharides has not yet made substantial progress.

L.;;polysaccharides; bibliometrics; VoSviewer; CiteSpace

R284;R282

A

0253 - 2670(2022)24 - 7843 - 12

10.7501/j.issn.0253-2670.2022.24.021

2022-06-26

国家自然科学基金项目(81773837);国家中医药管理局中医药创新团队及人才支持计划项目(ZYYCXTD-D-202005);中央本级重大增减支项目(2060302);江苏省高等学校大学生创新创业训练计划项目;宁夏自然科学基金项目(2022AAC03215);宁夏重点研发计划重点项目(2021BEF01003,2021BEF02009)

魏 燕(1998—),女,硕士研究生,研究方向为药品生产与质量控制。E-mail: 20210801@njucm.edu.cn

张 芳(1973—),女,博士,副教授,研究方向为中药生物技术。E-mail: fangzhang@njucm.edu.cn

[责任编辑 潘明佳]