周围型肺癌CT征象与病理的对照相关性研究

2022-12-25李圣博

彭 弘 李圣博 赵 旭

灵宝市第一人民医院医学影像科 (河南 灵宝 472500)

肺癌发病率居恶性肿瘤首位,且病死率高[1]。有资料报道称,肺癌肿瘤直径不超过2cm的患者其5年生存率可达到85%,患者的10年生存率为40%,而当肿瘤直径超过2cm不超过3cm时,患者的5年生存率胃60%[2-3]。同时肺癌早期无特异性症状,易漏诊与误诊,影响疾病预后[4]。肺癌属于呼吸道恶性肿瘤病变,疾病的发生会导致患者出现咳嗽、咯血、胸闷气短等症状,严重降低患者生活质量,且病灶易发生转移,会对患者生命产生严重威胁。肺炎性假瘤属于肺实质内出现的炎性增生性病变,由于炎症被包围,呈现出局限化,同时吸收速度较慢,因此可能导致假性肿瘤[5-6]。及时准确鉴别诊断周围型肺癌、炎性假瘤,可使疾病得到尽早治疗,有利于疾病预后改善。但周围型肺癌与炎性假瘤存在较为相似的影像学表现,因此容易出现误诊的情况[7]。临床上主要通过影像学检查诊断肺癌。在早期肺癌诊断中CT具备十分重要的作用,其操作简单,具备清晰的扫描层次以及较高的分辨率,可使病灶进行准确定位,不会对机体造成检查创伤。本次研究就选取周围型肺癌患者80例,探讨周围型肺癌CT征象与病理的对照相关性。报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2017年1月至2019年5月我院收治的周围型肺癌患者80例,其中男/女各52/28例,年龄23~72岁,平均(54.7±4.6)岁,病程2~6个月,平均(3.5±1.1)个月。手术病理类型:51例腺癌,16例鳞癌,9例腺鳞癌以及4例小细胞癌。炎性假瘤组男48例,女32例,年龄20~70岁,平均(52.33±4.54)岁,病程3~13个月,平均(6.50±1.08)个月。两组基线资料差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。

纳入标准:经穿刺活检或术后病理检查确诊为周围型肺炎或炎性假瘤;均接受CT检查;具备完整临床资料。排除标准:妊娠或哺乳期患者;合并其他肺部疾病的患者;存在其他恶性肿瘤的患者;造影剂过敏者。

1.2 研究方法全部患者均接受CT检查,检查仪器为美国GE公司生产,型号为SM2型,扫描时层厚为7.5mm,若发现结节,则实施薄层重建扫描,层厚与层间隔均为1.25mm,若疑似恶性病变,则实施强化扫描,层厚为5.0mm,并上传图像开展后处理,由两名医师实施双盲阅片,取相同结果。实性结节直径>5mm且无钙化,或非实性结节>8mm,则可判定为阳性[7]。

1.3 观察指标(1)周围型肺癌患者的疾病类型与病灶部位分布情况;(2)肺癌组CT检查结果征象分析;(3)两组CT征象,包括“分叶”征、胸膜“凹陷”征、短“毛刺”征、长毛刺、“尖角”征、“空泡”征以及“切线”征;(4)两组增强CT强化特点表现。

1.4 统计学处理统计学软件为SPSS 24.0。[n(%)]表示计数资料,行χ2检验;P<0.05表示有统计学意义。

2 结 果

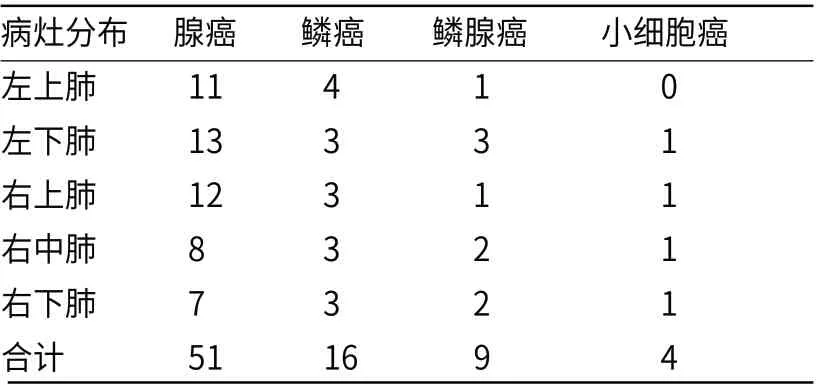

2.1 周围型肺癌患者的疾病类型与病灶部位分布情况通过开展CT检查与组织学病理检查,本组患者共包括51例腺癌,16例鳞癌,9例腺鳞癌以及4例小细胞癌,不同病理类型的病灶部位具有差异,见表1。

表1 周围型肺癌患者的疾病类型与病灶部位分布情况

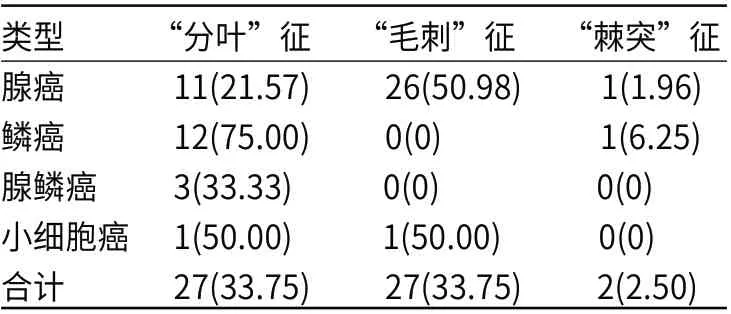

2.2 肺癌组CT检查结果征象分析鳞癌患者常见“分叶”征,腺癌患者常见“毛刺”征,不同类型病灶CT征象具有明显差异(P<0.05),见表2。

表2 CT检查结果征象分析

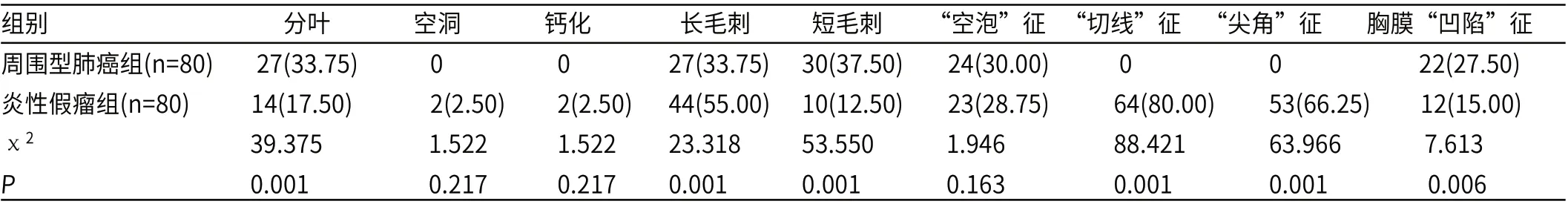

2.3 两组CT征象比较相较于炎性假瘤组,周围型肺炎组的“分叶”征、“胸膜凹陷”征以及短“毛刺”征发生率更高,长毛刺、“尖角”征以及切线征发生率更低(P<0.05),见表3。

表3 两组CT征象比较[n(%)]

2.4 两组增强CT强化特点表现比较周围型肺炎患者的主动脉期明显强化,在120s左右达到CT值高峰,侵犯或包饶邻近血管43例;炎性假瘤患者逐渐强化,在90s左右达到CT值高峰,对邻近血管产生推移56例。

3 讨 论

肺癌为常见恶性肿瘤,其危害严重,在疾病发生的早期阶段,并不会有明显特异性症状出现,大多为咳嗽等症状,与肺炎、呼吸道感染等导致的症状较为相似,因此容易被忽视,使得患者的疾病无法得到及时准确的诊断。随着病程迁延,会对肺部组织造成严重的损伤,并可能发生全身转移,此时即使疾病得到明确诊断,也已经无法为患者开展手术治疗,疾病预后较差,患者生存周期短[8]。从解剖学部位可将疾病分为两种类型,一种为中央型肺癌,另一种为周围型肺癌。周围型肺癌的发生位置位于机体细小支气管粘膜上皮,通常不会导致明显症状的出现,因此会导致早期肺癌诊断受到影响。目前研究报道中对于肺癌的发病原因尚无统一定论,遗传、吸烟、环境等均可能导致肺癌发生。目前临床上在对肺癌进行诊断时,病理学检查仍旧属于“金标准”方法,但该方法属于有创检查方式,不适合用于肺癌筛查。疾病的尽早诊治可有效改善疾病预后,使患者的病死率降低。肺癌病情发生以及发展的过程中,细胞免疫以及细胞因子影响着患者机体免疫功能。细胞免疫属于机体主要的抗肿瘤免疫环节,特别是T淋巴细胞亚群,在维护机体免疫功能中作用突出。有资料报道,肺癌患者CD3+、CD4+与CD4+/CD8+会明显降低,表明患者机体免疫功能受到影响,机体处于免疫抑制状态。和细胞免疫相似,SIL-2R、IL-6与TNF-α可对机体免疫状态予以间接反映。

以往X线胸片为筛查肺癌的主要方法,但其难以区分重叠影响,效果欠佳。有研究报道称,每年开展1次X线胸片检查,并无法使肺癌病死率得以有效降低。这也说明X线胸片检查对肺癌并不具备较好的诊断效果。因此寻找更为高效准确的诊断方式,使肺癌病变得到及时确切的诊断,是使患者的疾病预后得到改善的重要措施。目前临床上在对肺部病变进行诊断时,影像学检查中CT的应用率不断提高,与X线胸片相比较,CT检查可获取更为精细的影像学征象,可使肺部组织发生的病变得到有效显示。尤其是各类新技术的应用,使得CT检查在肺癌诊断中的作用不断凸显。在为患者开展胸部CT检查时,对于患者自身的呼吸情况并无严格要求,而在开展胸部X线检查时,患者必须要保持屏气状态,否则可能导致图像上的伪影严重,无法对病变组织予以清晰显示,而CT检查则将弥补这一不足,尤其是对于小儿及老年患者而言,CT检查的效率更高。同时CT检查在实施的过程中,可依靠阈值分割,将肺部周围组织受到的辐射损伤减轻,也可保证检查的效果[9]。除此之外,胸部CT的开展,可依靠空气潴留征,来评估肺功能,使患者自身的肺功能情况,得到准确判断,不仅可用于肺癌的诊断,同时也可用于肺癌病情程度的评估。CT可对周围型肺癌的密度、形态、内部结构、大小以及边缘情况进行有效显示,也可对淋巴结肿大进行显示;除此之外,CT检查还可对肺部结节影实施定性,而X线则无法实施定性。通过临床研究发现,CT不仅可有效诊断肺部肿瘤,同时可对其进行位置进行有效确定,判定其性质以及分期,尤其是高分辨率CT以及螺旋CT,具备更高的应用价值。CT三期增强扫描是通过碘造影剂辅助观察病灶,可多方位显影,空间分辨率高。同时螺旋CT增强检查可对组织厚度增加进行显示,同时可提示组织增厚原因,增强扫描时会出现均匀强化。本次研究通过对周围型肺癌病理学表现与CT征象进行分析,结果显示本组80例患者中共包括51例腺癌,16例鳞癌,9例腺鳞癌以及4例小细胞癌,不同病理类型的病灶部位具有差异;鳞癌患者常见“分叶”征,腺癌患者常见“毛刺”征,不同类型病灶CT征象具有明显差异,相较于炎性假瘤组,周围型肺炎组的“分叶”征、胸膜“凹陷”征以及短“毛刺”征发生率更高,长毛刺、“尖角”征以及切线征发生率更低,周围型肺炎患者的主动脉期明显强化,在120s左右达到CT值高峰,侵犯或包饶邻近血管43例;炎性假瘤患者逐渐强化,在90s左右达到CT值高峰,对邻近血管产生推移56例。提示周围型肺癌CT和病理学检查结果间的关联性较强,可为周围型肺癌的病理类型与分期判断提供参考。低剂量螺旋CT不但可对肺部病灶的特征予以显示,还可对支气管进行检查。在检查时显示,肺部病灶出现片状浸润影、血管集束征、结节影、边缘短毛刺征以及切迹间轮廓外凸等,则病灶恶性病变风险高,需根据患者的具体情况,进一步开展病理检查,使患者的病情得到有效确诊。CT检查具备速度快,可开展薄层扫描与多期扫描等优点,具备较高的图像分辨率,在实施CT平扫时,主要检出低密度灶,小病灶通常具备均匀密度,而大病灶则基本密度不均,或存在液化坏死区。在应用CT进行检查时,仅需进行一次屏气则可完成扫描,可有效防止呼吸运动引发伪影,使扫描结果受影响,后期重建的开展可使检查准确率进一步提高。

综上所述,周围型肺癌CT与病理学检查结果间关联性较强,可为分型与分期判断的参考。