清代宁夏驻防马政探析

2022-12-22孙静

孙 静

(宁夏大学民族与历史学院,宁夏银川 750021)

马政,即国家对官用马匹的采办、牧养、训练和使用所实施的管理制度。自秦汉以降,迄于明清,它一直是历代兵制、驿传和财赋制度的重要组成部分。马政对于以“国语骑射”为立国根基的清朝统治者而言,其重要性更是不言而喻。清历代君臣无不重视马政,乾隆帝曾说:“国家马政,最关紧要,必平时牧养蕃息,斯缓急可以备用”[1],嘉庆帝亦强调:“马政攸关紧要”[2]。咸丰年间,侍读学士翁同书的看法与最高统治者同出一辙:“马匹为武备之要需,牧厂为边防之重务”[3],诸如此类的见解在清代史籍中屡见不鲜。“军政之莫重于马也”[4],“马政与军政相为表里,历年军营打仗,马队最为得力……马不得力,兵亦随之,所关实非浅鲜”[5]等等,马政作为清代国家的重要行政制度,清代史籍对之记载颇为详细。在清代西北马政研究方面,也积累了一些有价值的研究成果,如王希隆《清代西北马厂述论》(《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》1991 年第3 期);王东平《清代新疆马政述评》(《中国边疆史地研究》1995 年第2 期);王东平《清代新疆马厂制度研究》(《黑龙江民族丛刊》1995 年第 2 期);李三谋《清代北部边疆的官牧场》(《中国边疆史地研究》1999 年第1 期);陈振国《困厄中的挣扎:清朝中叶之后的马政》(《青海社会科学》2009 年第 4 期);赵珍《道光朝陕甘总督杨遇春变革马政的环境史考察》(《中国边疆史地研究》2014 年第2 期);何毅、姚博《明清西北马政研究》(科学出版社2021 年)等,这些论著主要立足于宏观考察,从整体上勾勒出清代北部边疆马政发展演变的脉络,亦有对新疆马政的微观剖析,从不同角度不同层面揭示了马政对于治国安邦的重要作用与影响,马政发展过程中的诸多问题及其限制因素等,颇具参考价值。遗憾的是,现有成果对于清代八旗马政特别是驻防八旗马政的探讨较为薄弱,宁夏驻防马政目前尚无专篇论著。实际上,马政作为八旗军政的重要内容之一,在《八旗通志初集》《钦定八旗通志》两部志书中,均列有与之相关的细目,如《八旗通志初集》“土田志”列有“八旗牧厂草场”、“兵制志四”八旗兵饷下列有“马政”,志书侧重于记载畿辅、奉天两处马厂的状况,对于遍布各重要战略据点之驻防八旗马政却着墨不多,至于宁夏驻防马政更是只字未提。加之能够反映宁夏驻防马政状况的“事宜”专书长期以来鲜为人知,凡此种种都影响了人们对宁夏驻防马政的认识和研究。

宁夏驻防是清末尚存的十四个将军级八旗驻防点之一,马政是宁夏八旗驻防军政中的重要内容之一。笔者参稽近年新整理的《宁夏满营驻防事宜》[6](以下简称“事宜”)、《宁夏满营事宜》[7]等专书,并利用中国第一历史档案馆藏有关宁夏驻防马政的档案资料,在对相关记载仔细研读和进行尝试性分析的基础上,梳理宁夏驻防马政的发展演变,并对其变化原因及特点等进行综合考察,力图展现宁夏驻防马政独特而丰富的内容,揭示马政与政治、经济等多种因素交互作用而演进的复杂历程。通过这一个案研究例证,以期丰富并推进清代驻防八旗马政及相关研究的深入展开。

一

宁夏驻防始设于雍正初年,马政亦随之展开。“宁夏满营驻防之初,设有东、西马厂二处。东厂坐落在平罗县属通义等六堡之地,东依黄河西岸边,西界御河老埂,南界宁夏县通吉堡,北至平罗县六中堡;西厂坐落在贺兰山前一带,北起平罗县镇朔堡,南至宁夏县大壩堡。承平时营马足额,每年出青在于东、西二厂随时牧防。”[8]对于驻防各旗马厂的分布地域及范围,“事宜”有非常详细的记载,具体如下:

厢黄、正白两旗马厂,属平罗县五香、六中二堡,在满城东北百余里。厂地东西宽三里,南(北)长七里,共计地一万一千三百四十余亩。

厢白、正蓝两旗马厂。属平罗县通仗、清水二堡。在满城东北一百二十里余。厂地东西宽二里,南北长六里,共计地六千四百八十亩。

正黄、正红两旗马厂。属平罗县通义堡,在满城东北一百余里。厂地东西宽四里,南北长八里,共计地一万七千二百八十亩。

厢红、厢蓝两旗马厂。属平罗县通成堡。在满城东北一百三十余里。厂地东西宽二里,南北长六里,共计地三千一百十亩。[9]

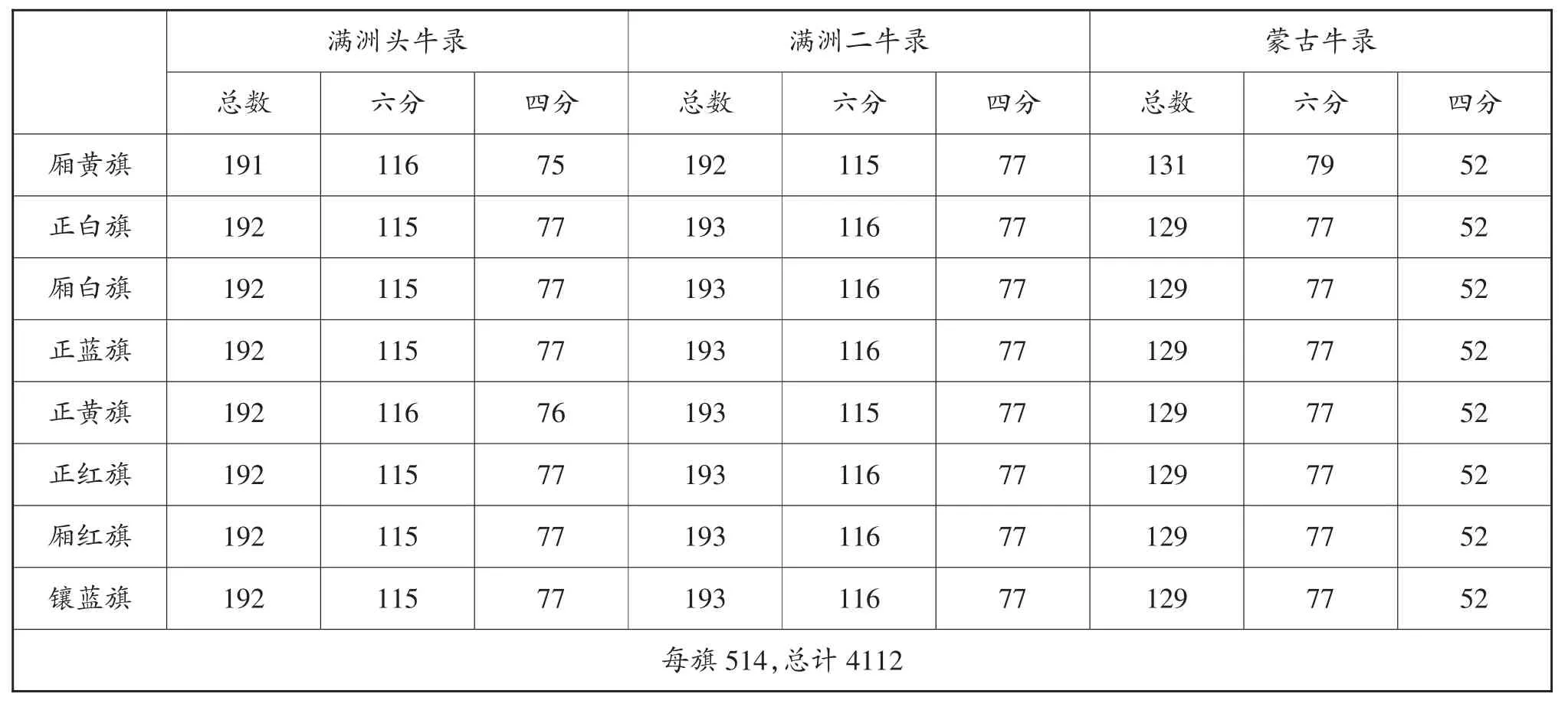

宁夏驻防初建时,驻防领催、委署前锋校、马甲共二千二百名,每名原设马二匹,额设马匹共四千四百匹。四千余匹马平均分配在16 个满洲牛录和8个蒙古牛录之中,各牛录马匹亦有六分与四分之别。兹根据“事宜”的记载列表如下(见表1)。

表1 “事宜”所记宁夏八旗牛录马匹数量分布表 (单位:匹)

此表中唯有正黄旗满洲二牛录六分马115 匹,四分马77 匹,与所记马匹总数193 匹不符,其余均符。根据以上数据,八旗各牛录额设马匹大体均匀地分布于24 个牛录之中。除厢黄旗外,满洲头牛录额设马192 匹、二牛录额设马193 匹,蒙古牛录额设马129 匹。每旗马514 匹,八旗共计4112 匹。这与额设总数4400 匹相差288 匹。原因在于,乾隆二十一年(1756 年),西路出兵调解宁夏驻防营马288匹,撤兵后奉文停立,实剩马4112 匹。显然,马匹的拴养、调解是动态变化的,八旗各牛录拥有马匹数并不会如此整齐有序。事实上,上述安排只是一种理想状态,亦反映了八旗在编制上最重要的特点,即各旗各牛录的均齐化,无论是官兵配置还是马匹划拨都遵循整齐划一的原则,当然这主要是为了便于管理。

在马匹的拴养、牧放等方面,宁夏驻防均有具体明确的规定,如兵丁拴养马匹,大折每匹每月支料一石二斗,内支料六斗,折料银六钱,草六十束,折银六钱。小折每匹每月支料八斗,内支本色料四斗,折银四钱,草三十束,折银三钱。八旗作为四厂牧防,每年四月初一日出厂,十月初一日进厂。出厂之时委派协领一员,佐领以下官四员,领催、前锋、马甲八十名,这些牧马官兵均由各旗各牛录均额委派。概言之,宁夏驻防马厂的经营管理与当时各驻防马厂并无二致,可以说是按照各马厂成例,因为初设,马厂宽绰、马匹足额、八旗养马规制严格,可谓宁夏驻防马政的最好时期。作为西北地区重要的军事据点和物资补给站,宁夏驻防马匹曾解送巴里坤军营,为数甚为不少。乾隆二十三年(1758 年)五月,宁夏满营解马官协领齐布登、常阿礼,佐领白色解送马匹,“沿途行走既多散懒,不齐看管,遇夜牧放又复任意偷安,并不督率兵丁收紧看管,以致齐布登所解马内走失二百六十余匹,常阿礼所解马内走失一百四十余匹,白色所解马内走失一百六十余匹”[10]。三人仅走失马匹即超过 560 余匹,可见此次解送马匹数量应该不少,从一个侧面表明宁夏驻防马政发展初期确有一定规模。

二

乾隆后期,宁夏驻防马政经历了一次重大变化。乾隆三十九年(1774 年),宁夏将军傅良奏请宁夏满营按照西安、凉州之例,每兵拴养马一匹,其一匹作价存贮。这一请求是当时直省驻防的普遍要求,兵部曾议准:“驻防旗营设立马厂自应计马数多寡,随时筹办,庶可耕之地不至废于无用,而地租所入亦足资永远经费,应如该将军所请,准其存留四旗厂地为旗营放牧,其余四旗厂地,招募居民垦种,以作兵丁红白恤赏之需,如有余剩,即留充八旗公用,年终造册报部查核。”[11]据此,乾隆四十年(1775年),宁夏驻防将军三全与副都统傅森布前往查看,得出结论:“宁夏满兵牧厂坐落宁夏、平罗两县内黄河沿一带地方,立有堤埂为界,堤内系民田,堤外系马厂。从前满兵二千二百名,每名拴马二匹,共拴马四千四百匹,所设牧厂原宽广。现在止拴马二千匹,是以所设马厂多有闲旷,约可余地数百顷,均以播种粮石。”鉴于生齿日繁,民间凡有可耕之地,无不陆续开垦以资民食的实际情况,他们建议“今马厂既有余地,且为数亦复不少,与其任听旷废,似不如酌留应用厂地之外,将多余之地听民报垦升科收取租赋。”[12]

显然,这一建议完全符合兵部“计马数多寡,随时筹办”的原则,马匹数量既已减少,除仍留牧放马匹地亩外,马厂闲旷可耕之地即行垦种升科,如此不仅于兵民生计有益,更为重要的是还能够筹措到养赡鳏寡孤独及兵丁红白事件之经费。乾隆四十一年(1776 年),宁夏满营牧马厂地可耕余地章程出台,针对驻防马厂及可耕余地租银等相关问题作了具体规定。其要点大致包括三个方面,其一,酌留平罗五百五十顷零八十三亩八分作为牧厂。其二,交待了马厂可耕余地认垦情况。宁夏县听民开垦地亩七百零七十六亩八分,平罗县可耕碱地一百四十四顷八十八亩,各依照当地科则纳租,通共应纳租银二千一百七十二两八钱六分。以上可耕地亩已据附近居民呈递认状承垦,各按四至筑墩定。另外,宁夏县所属尚有未垦荒地三百九十二顷七十二亩八分,平罗县所属尚有未垦荒地三百一十八顷零九亩,因有碱卤,无人承认。其三,马厂余地租息银主要用于赡养鳏寡孤独和红白赏项。宁夏驻防养赡鳏寡孤独原在养育兵六百名内通融拨给,属于权宜之计。“近来生齿日繁,现在三千四百余兵内,其家口有六口以上至十口仰食一分钱粮者三百余户,用度殊为拮据。查养赡鳏寡孤独现已占去养育兵六十一缺,每岁需银一千零九十八两,应请在于牧厂余地租息银二千一百七十二两八钱六分内拨给银一千零九十八两以为养赡鳏寡孤独之需,将所占之养育兵六十一缺撤出,仍在人口众多之兵丁子姪内挑补,以资养赡。”宁夏驻防每年红白赏项约需银三千五至三千六百两,除八旗官员地租银八百六十九两外,每年扣兵丁平余银二千九百余两。“今将下剩之牧厂地租银一千零七十四两添入赏恤项下备用,请将兵丁平余每两减扣五厘,则以兵丁牧厂之余资供营中之赏费,原属以公济公,而家口众多之兵得归还养育兵缺,并减扣平余,兵丁生计益觉宽余。”[13]

经过此次调整,宁夏满营留马二千匹,令兵丁喂养,其余二千一百一十二匹,每匹作价银一十四两,共计银二万九千五百六十八两,收贮于满营通益库。乾隆四十二年(1777 年),宁夏将军和隆武奏准买补马二百匹,动用银二千八百两,内使银一千八百六十九两,剩银九百三十两,入于库内帮差项下使用,库内实存马价银二万六千七百六十八两。[14]至嘉庆十二年(1807 年),宁夏驻防十八岁以上闲散已达一千余名,养赡时虞不敷。随着生齿日繁,满蒙旗人生计愈艰,鉴于此种情形,宁夏将军兴奎上疏请求动支马价银,他说:“兹查满营库贮兵丁马价银二万六千七百六十八两,原为遇有军需买补马匹之项。奴才筹酌将此项留贮一万一千七百余两以备军用动支,出银一万五千两,并有库存养赡孤寡等项节年积剩银五千九百一十五两零款内动支出银五千两,二共动支银二万两,仍照前例交陕甘督臣饬令地方官分给商民,每月一分取息,一年合得利银二千四百两,以二千两作为养赡,择其实在人口众多之闲散弓马好者,每名每月给银五钱计算,可以养赡三百三十余名,尚余银四百两按年归还马价一万五千两之款,约需三十余年可以还完,其交商生息之银二万两即永远作为养赡之项。如此筹酌通融,既不有虚库项,又藉养育人材而人口众多之户均得稍资津贴,似于操防、生计胥有裨益”[15]。清廷允准了这一请求,马价银由马价专用变为养赡八旗兵丁生活的重要来源之一,马政发展的资金保障在“通融”的名义下已然断裂。加之马匹数量锐减,宁夏马厂闲旷可耕之地招民开垦,种种迹象已经表明宁夏驻防马政丧失了进一步发展的有利条件。

三

经乾隆朝的调整,宁夏驻防历嘉庆、道光、咸丰三朝,马匹基本保持在二千二百匹。宁夏驻防对马匹倒毙及其赔补有明确规定,“如有倒毙马匹,若在六月前者,令其拴马本兵赔立,六月后者系牧马兵丁赔补”[16]。由于随倒随补,且年终循例查核满营马匹数目[17]。因此,在相当长的时期宁夏驻防马匹并无缺额[18]。直到同治年间,这种状况才被打破。

同治朝,宁夏满营遭遇史无前例的兵燹,据《清实录》记载,同治元年(1862 年)“同心城回匪,窜至灵州,宁夏满营官兵被贼冲散,有退驻横城堡情事”[19],满城形势万分紧急。九月间,“满兵调赴灵州剿贼遇伏失利,所骑马匹大半损伤遗失,迨至连岁兵燹蹂躏,田畴荒废,草豆缺乏,饥毙尤多,又因饷银奇绌,无项扣买。”三年(1864 年)七月,宁夏将军庆昀咨行绥远城将军,在伊克昭各旗捐马一百二十五匹,于是年(1864 年)十二月十二日拨解到城,分放官兵乘骑出队及一切紧急差务,尚属得力,所需喂养草豆即由军饷项下动支,官为经理。情况稍有好转,但转瞬即逝。马厂面临着更加严峻的危机,“至大军云集之后,草豆愈形昂贵,抑且购买甚难,更值粮价增长数倍,节经派员驰赴山西、包头镇一带采买米石接济兵食,以至前项马匹或远路运粮或越境提饷及递送紧急公文折报等件,日夜遄行,边口水草不足,陆续倒毙一百零五匹,剩马二十匹。”兵燹及其随之而来的经济困顿、诸多事务错综复杂地交织在一起,宁夏驻防马政遭遇毁灭性打击。从最初的四千多匹,缩减到二千多匹,此时仅存二十匹。历经一百三十年的发展,宁夏驻防马政从最高点降至冰点。对于此种状况,时任宁夏驻防护理将军丰绅忧心忡忡,想方设法挽救这一颓局。同治七年(1868 年),在伊克昭各旗捐马倒毙变卖皮脏钱内酌量变通买补十五匹马,共存马三十五匹。然而,同治八、九两年,因董志原大股陕匪窜入宁夏,到处滋扰,民不聊生。满营官兵乘骑剿贼,差务过繁,两年陆续倒毙马共十四匹,剩马二十一匹。在接连不断的打击下,驻防马政元气大伤。面对清廷的核查,丰绅只能据实奏明。同治十年(1871年),“宁夏地方由春徂冬,虽有官军屯紥而满城防务仍前紧要,其前项马匹节经拨派各旗,官兵乘骑四外迎提军火粮饷差务过紧,一年之久又倒毙马三匹。兹届年终查核,宁夏满营刻下仅存马十八匹[20]。十一年(1872 年),“宁夏地方由春徂冬,虽有官军防剿,而满营前项马匹节经派拨,各旗官兵乘骑迎提军火粮饷逾形竭蹙,一年之久,又复倒毙马七匹,兹届年终查核,宁夏满营实在仅存马十一匹。”[21]循例奏报,同样的措辞,流露出难以名状的无奈。年复一年的“加意喂养,暂资差操;统俟将来晋饷拨解较广,即当设法买补,以足原额”的表态只是自欺欺人的美好幻想。

宁夏驻防马政在同治朝凋敝了,主要归因于动荡不安的时局。尽管如此,在极其艰难的情况下,它仍然得以喘息恢复而不至于彻底没落。同治元年(1862)闰八月,兵部奏请“整顿马政以利军需折”,由此揭开了整顿马政的序幕。“军营马队最为得力,然必须膘壮精良方能制胜。近来马政废弛,积弊日深,以致调赴军营马匹时多疲瘦,若不认真整顿,何以蒐军实而挽颓风?”基于这一认识,兵部拟定章程,规定:“嗣后各处牧养马匹著责成各牧厂大臣等官督率弁兵妥为照料,该厂大臣年终将实在情形据实具奏。如调用时或疲惫不堪,将原奏大臣严加议处,监牧等官从重治罪;若一律膘肥,均准从优议叙,并由各该军营大臣于解到时查验,据实具奏。其军营调取马匹著责成该厂大臣督率,监牧等官认真挑选派委妥员解送,并先期知照经过地方广设棚房储草料马乾一项,准照例酌加十分之二,地方官不得任意剋扣,解马官不得额外需索,违则从重治罪,至途中报倒例有定数,沿途马乾业已酌加,不得藉口例价不敷喂养,如有例外报倒者照数追赔,数多者照例分别治罪。向来牧厂孳生限三年一均齐,自咸丰四年经太仆寺奏准展缓后,历年各该厂仅于年终咨报兵部,并未照均齐例案分晰载明,嗣后每届年终,著将孳生数目咨报,并将历届均齐年分由该部统依递核算造具细册报部,以杜弊混,其京外各营各直省驿站额设马匹支应差操及接递公文均关系紧要,并著各该管大臣确切查核,年终具奏,如查有缺额及疲乏等弊,即著从严参办。经此次训斥之后,各该管大臣等务当力求整顿,俾马政日有起色以利军需,不得视为具文,致干重咎。”这是针对全国而言的,宁夏驻防将军奕梁当即表示,“马政与军政相为表里,当此军兴之际,马匹最关紧要”[22]。决心据实查看,整顿马政。可以说,宁夏驻防马政能够在极其危难的情形下继续生存在很大程度上正是得益于整顿马政这一大环境。

四

同治一朝,宁夏驻防马政始终徘徊在崩溃的边缘。“伏查宁夏满营自兵燹后,所有额设马匹仅存十一匹,深恐不敷差操,节经据实奏明,由晋省拨银并抵充马价银两内陆续买马三百八十九匹,复于积存料草折银项下提款买马五百匹,均系按照定章随倒随补”[23]。至光绪初年,由于差操、驰递等现实需要,加之多方凑集资金买补,宁夏驻防马匹数渐有增加。光绪八年(1882 年),宁夏将军善庆曾提及,“上年(1881 年)查明宁夏满营现在实存应拴马匹之前锋、领催、马甲共一千三百四十一名,以每名实养马一匹计之,共需马一千三百四十一匹。仅有马四百匹,尚缺马九百四十一匹。”[24]由此可知,光绪七年(1881 年)前,宁夏驻防马匹已增至四百匹,八九年之际达到九百匹,此后即以九百作为足额之数,年终循例查核满营马匹数目,倒毙马匹均一律买补足额。

从档案记载来看,光绪十年(1884 年),马匹足额虽为九百,但由于骑出及倒毙,实存609 匹,实存数较少。除此之外,其他年份实存马多在880 匹左右,倒毙最少年份是十四年和十七年,均为9 匹,倒毙最多年份是十一年,为25 匹。总体而言,宁夏满营马匹数目比较稳定。具体数目如下(见表2)。

表2 光绪十年至光绪三十四年(1884—1908 年)宁夏驻防马厂年终马匹数目简表

光绪三十二年(1906 年),宁夏满营实存马陡然降至500 匹,与此前额设900 匹相比,缩减幅度之大令人诧异。是年(1906 年),宁夏驻防设立中小学堂,时任宁夏将军色普徵额与陕甘总督升允商议,将满营额马九百匹内酌减四百匹,提出马乾作为学堂办学的常年经费。这一建议很快得到清廷批准,宁夏驻防存马缩减至五百匹[25]。本已常态化发展的马政让位于学堂教育又遭重挫。光绪三十四年(1908 年),宁夏将军台布恭折具陈:“额马五百匹,亦属额足臕壮。惟饷项去岁仅领到六成有余,兵丁月饷始而均照十成散放,至十二月饷项不给,只发半月饷银,其官员应令马乾一概未能放给,其窘迫情形实觉不堪言状。……东厂为前将军钟泰奏明归入平罗县治招民开垦在案。西厂近山,纯为沙碛,不能耕种。副都统志锐前曾有驻防归农请调查甘省与后套地亩之奏,拟将无地可拨之驻防陆续发往屯垦,如果能容纳一二十万之众以屯寓兵,使满洲种族不致凌夷,生计之筹莫大于此。”[26]毋庸置疑,旗人生计既已不能维持,在驻防归农的大背景下,驻防马政的发展走到了尽头。

五

从雍正朝至光绪朝,宁夏驻防马政的发展因受时局影响而迭经演变,表现出颇具规模、调整收缩、陷入困顿、恢复发展、再遇挫折等阶段性特点。万变不离其宗,政局稳定、国家富强,则马政兴;政局动荡、国家衰弱,则马政亡。反之亦然。乾隆中期以前,是清朝国力不断上升渐至鼎盛时期,宁夏驻防马政亦处于发展的黄金时期,马厂宽绰、马匹足额、规制严格,清廷措置亦宽严适度。乾隆二十二年(1757年),陕甘总督黄廷桂奏陕、甘二省满汉各标营借垫未还银三十五万九千三百两,其解送马驼、添补口食盘费等项除季饷坐扣外,尚未还银六十万八千三百两。清廷决定,借垫未还之三十五万余两加恩免扣,以示优恤,坐扣未还之六十万余两则酌量分别年限按期展扣,以纾兵力。[27]此后,尚有全行宽免之举,乾隆二十六年(1761 年),鉴于甘省连岁承办军需,兵民俱为出力,其民间应征钱粮,已节年蠲免,乾隆帝决定,“满汉各营历年喂解马匹尚有预借银两,虽屡次加恩豁免至八十余万,今犹有九十余万之多。本应于各该营俸饷内扣还,第念兵弁等日用攸资接济,按限坐扣必致艰窘。兹大功既蒇,惠愷宜宣,所有预借银两著加恩悉予豁免,用示朕体恤兵力至意”[28]。轸念边兵、用昭优恤,必然要以雄厚的财力作保障,此时的清廷恰恰拥有这一实力与气度。与此同时,对于马匹倒毙、遗失等诸问题,清廷又是认真落实,毫不懈怠。解送军需俱有倒毙马匹,乾隆二十一年(1756 年),陕甘总督黄廷桂奏请每百匹准倒六匹,清廷认为为数过多,驳令再议[29]。乾隆二十三年(1758 年),黄廷桂奏请解马官常阿礼惊失马匹,于未抵巴里坤之先全行寻获,请例得开复。对于这一请求,清廷的答复是:“常阿礼管解军需马匹,并不小心防护,以致马匹遗失,核其疏玩之咎,即革职尚有余罪,不得因其全数报获即予开复。常阿礼著从宽革职留任,将来如果效力奋勉,该督等另行奏请开复。”[30]针对陕甘总督的驳斥与解马官员的严肃处罚,有利于维护宁夏驻防马政的良性运行,从而使得宁夏驻防在西北边疆的军事征战、防边备御中发挥了应有的重要作用。

然而,物极必反。到乾隆朝中期,西北地区较大规模军事战争趋于结束,统一多民族国家的格局业已形成。所谓大功告成,西陲永靖,陕甘沿边一带向系称重地者,此时皆为腹地。伴随着国家的统一、稳固,宁夏八旗驻防的地方化趋势日渐加深。承平日久、人丁滋生带来的人口压力与经济发展承载力之间的矛盾日益凸出,宁夏驻防旗人的生计问题愈发严重。在此情形下,马政让位于旗人的生计。其后,兵燹加剧带来的局势动荡与旗人的伤亡、贫困问题与日俱增,在清廷统治大厦行将倾塌,八旗体制难以为继的情形下,马政在驻防归农、兴办新学的呼声中再次让位。

清代宁夏驻防马政的每一次重大调整看似情势所迫,其实有其内在之必然性。作为一个满洲统治者占据支配地位的统一多民族国家,“首崇满洲”“八旗根本”历来是清立国之原则。尤其居于八旗核心的满、蒙旗人,清历代统治者对于其根本地位与利益是不遗余力地进行维护。宁夏八旗驻防始设于雍正三年(1725 年),固然是当时西北军政局势紧张的战略部署,需要指出的是,解决京师满蒙旗人的生计问题才是其得以设立的真正初衷。当日,年羹尧上奏:“臣遣官细勘绘图斟酌,惟于宁夏城北百步许建筑新城,既壮观瞻,兼合形势,其卫所现征粮料除供支绿旗外,止可议驻满兵二千名。臣现已委官前往料理……至应拨何处满兵,如何配定官数,事关重大。容臣会同苏丹另奏”。雍正帝批示,“实在特难为你配定多少官员之数,你们徐徐议来,拨兵因满洲渐多,都中养不来,所以有此举议定,特拨京城兵来”[31]。君臣间的这番奏答颇耐人寻味,道出了雍正帝更加关切的问题。雍正帝曾说:“人君抚驭群下,如父母之于子,保惠爱恤之心,无所不至,然必为之计其长久。如不为长久之计,虽叠沛恩施,未有不终至于匮乏者。朕自即位以来,凡加恩于尔八旗者,不为不多……又轸念八旗人等生齿日繁,令分居圆明园、郑家庄、热河、宁夏等处,俾遂生养”[32]。宁夏八旗驻防的构成系满、蒙合驻;兵丁以马、步兵为主,且马兵多于步兵;驻防伊始,兵丁老、幼所占比重较大[33],诸如此类之安排无不着眼于缓解京师难以承载的十数万旗人的生计问题。显而易见,宁夏八旗驻防的设立不折不扣地践行了雍正帝“都中养不来,所以有此举议定,特拨京城兵来”的计划。清廷优养旗人,为的是服官者竭股肱,从戎者效臂指,从而确保其统治的长治久安。因此,当驻防马政与旗人的生计有所关涉时,马政必然以旗人的生计、生存为旨归,由此也决定了宁夏驻防马政必然随着旗人乃至八旗体制的不断衰败而最终走到尽头的历史命运。