数字技术提升口述史研究价值的实践策略

2022-12-22陈俊岚

陈俊岚

(绵阳师范学院,四川绵阳 621000)

口述历史起源于美国,最初是由美国历史学者阿兰·内文斯创立,他开展了一系列访谈工作,以文字及录音资料进行记录,口述史因此诞生。

我国口述史起步较晚,直到中华人民共和国成立后,国家的口述史才迎来了快速的发展。

中华人民共和国成立后,国家以调查访谈的方式对近代历史的重要人物以及事件进行了记录,并出版了一系列与近代历史有关的成果,我国的口述史才开始快速发展,不过这一时期的口述历史具有浓厚的政治色彩,转化为公众读物的口述历史著作也非常少,仅《星火燎原》《红旗飘飘》等少数几种得到出版[1]。

二十世纪八九十年代,我国的部分专家学者开始把目光投向大众生活,以国际标准进行大众生活的口述史记录。1984年,王庆祥通过对李淑贤的访谈,整理出版了《溥仪与我》;1996年,钟少华通过对多位留学日本的学者的访谈,整理出版了《早年留日者谈日本》;1997年,张晓通过对苗族妇女的访谈,完成了《西江苗族妇女口述史研究》;1999年,定宜庄通过对十六位旗人妇女的访谈,整理出版了《最后的记忆:十六位旗人妇女的口述历史》等。这一时期,我国口述史研究突破了早期主题单一、政治色彩强烈的限制,开始将口述历史的对象定为人民大众,以大众的精神文化生活为基础展开,抓住文化事件及文化人物的关键点,为我国口述史发展开创了新的方向[1-2]。

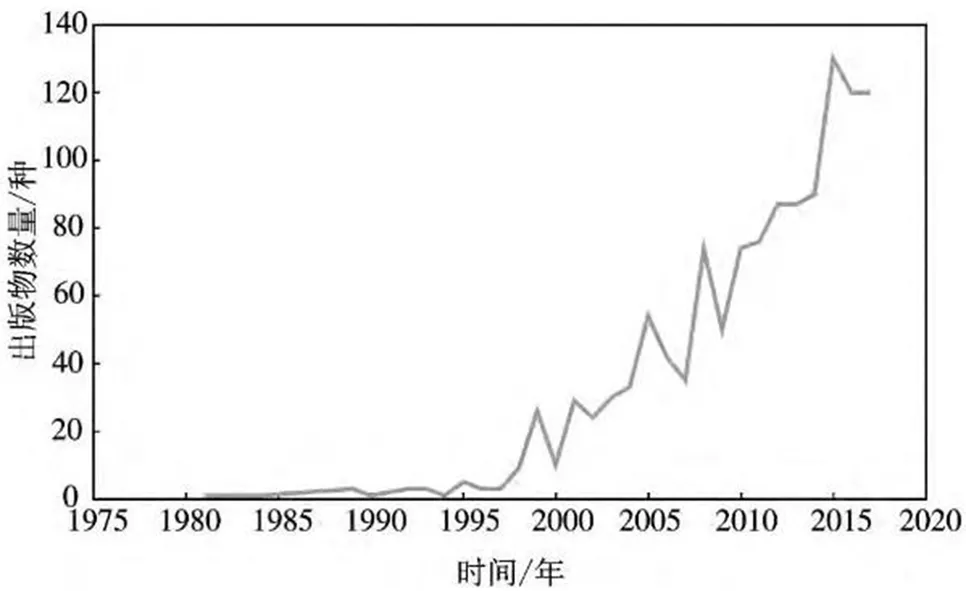

二十一世纪开始,我国互联网技术得到快速发展,开始进入数字时代,口述史也发生了巨大的变化。技术的发展带来的是口述史记录门槛的降低,国内也出现了一股口述历史的热潮,根据国家图书馆网站查询结果,1975至2017年口述历史的出版物(见图1)约2 300种。并且自2000年以来,口述历史出版物呈现出爆发增长的趋势,特别是从2015年以来,每年的口述历史出版物都在一百种以上[3]。

图1 1975年至2017年口述史出版物数量

之所以出现这样的情况,数字技术的发展功不可没。

口述历史诞生初期,口述史的档案记录主要以手写资料为主,从记录史实资料的完备性来看,这样的收集方式无法完全满足口述史记录的需求,访谈者的语气、表情以及情绪等细节特征难以用文字方式记录下来,致使后续研究资料不够详实,限制了口述史的发展。

然而录音设备的发明为口述史的发展带来了突破,留声机、钢丝录音机、磁带录音机等技术演进让记录访谈的语气、情绪以及语调等成为可能。随着录音技术的不断完善,口述史研究被学术界承认,进入大雅之堂[4]。

在口述史发展初期,录音设备价格昂贵,携带极不方便,资料保存效果差,这些都给口述史的传播发展带来了不便。直到二十世纪八十年代,数字化革命推动人类社会进入信息时代,人们的交流方式都出现了巨大变化。新技术的发展也给口述史研究带来了福音,数码技术使录音以及拍照设备变得携带方便,且随着电子技术的发展和普及,这些设备的价格也越来越便宜。极大地降低了口述史研究成本,让更多的人愿意参与到口述史研究中来。

随着现代科技的进一步发展,以计算机、互联网、虚拟现实以及网络数据库技术为代表的数字技术给口述史的发展带来了前所未有的机遇。运用数字技术,口述史资料可以以数字图像的形式留存,这让口述史资料得到充分的保留,使口述史研究史料的真实性和客观性得到更好的保障。

在数字时代,数字技术给口述史带来了革命性的变化,口述史发展迎来了一个飞速发展的阶段。

一、数字技术给口述史发展带来的变化

(一)数字技术让口述史采集方式多样化

传统的口述史访谈,为保证访谈交流的高质量进行,访谈者以及被访谈者须处于同一时间及空间,同时由于技术限制,口述资料的记录整理工作也非常复杂,再对资料进行后续研究的效果相对较差,只能凭着当时的记录以及访谈者的记忆来进行回顾梳理。

数字技术为口述史资料的搜集方式提供了更多可能性。通过在线的视频通话,口述史访谈的双方可以同时处在不同的空间。这极大地方便了口述史研究者,节约了访谈的时间。

除了访谈的方式多样化外,数字时代的技术进步让口述史资料的记录形式也变得多样化。通过线上的视频音频记录,口述史资料可以非常完整地保留下来。研究者并不需要躬身亲行,就能够了解访谈的详细内容,而访谈的环境以及当时的谈话氛围等,都可以无一遗漏地被记录下来。

此外,凭借数字技术的强大功能,研究者可以对口述史访谈资料进行整理,运用人工智能技术识别多种方言,访谈者可以将录音资料快速转化为文字资料,并有较高的准确率,这让口述史研究者的工作负担大幅减轻。随着视频、音频降噪功能的出现,口述史资料的还原度变得更高,能够为口述史研究保存更加准确的资料。

2015年3月,美国一个名叫StoryCorps的民间口述史机构发布了一款免费的APP——StoryCorps,这个APP借助先进的网络通信技术,为普通群众打开了一扇口述史研究之门,让每个人都可以自己记录口述历史[5]。科学技术的进步为口述史研究者和受众提供了更好的研究工具,让口述史研究的时间和经费成本大幅降低,能够吸引普通群众进入到“全民口述史”的学术运动中来。

(二)数字技术让口述史存储形式信息化

传统的记录方式,往往依托于传统图书馆,大量的纸质资料可以通过图书馆得以长久地保存,供其他研究者查阅。但随着口述历史研究内容的不断增长,内容越来越丰富、形式越来越多样的口述史资料需要被记录、保留下来,传统的文字记录方式产生的纸质资料呈指数级别增长,通过图书馆收集保存的方式,显然已经无法满足现代口述史研究的需求。

此外,传统文字记录方式保存的口述史资料,并不方便研究者们随时随地进行查询使用。数字技术的进步让口述史资料的存储变得方便快捷,通过数字化信息保存的口述史资料,更加方便研究者查询和获取。相对于传统的文字记录方式而言,利用数字信息技术存储的资料占用的资源少,不需要太多的精力去维护。。

(三)数字技术让口述史传播方式可视化

口述史的快速发展,离不开先进的数字化传播方式,依托于快速有效的传播技术,口述史内容的影响力得到了飞速提升。原本单一枯燥的口述史资料,可以通过数字化方式呈现出精彩的形式,口述史的趣味性得到了提升,越来越多的人开始关注这一种历史记录方式。

传统口述史资料多以文字记录为主,内容主要在口述史研究者之间进行传播。随着数字技术的发展,人们发现口述史资料可以进行进一步加工,将过去枯燥抽象的文字史料采用可视化的方式来还原历史场景,借助独特的讲述视角以及情感化的艺术表达方式,向受众呈现出生动形象的历史画卷,让受众完全沉浸在真实和虚拟融合的场景中,身临其境般地参与口述历史发生的过程,增强受众们的带入感。在崔永元主创的口述历史节目——《我的抗战:300位亲历者口述史》就是采用这样的方式,使历史故事伴随着亲历者的影像资料娓娓道来,这样的节目形式为口述史增添了画面,让过往的历史仿佛有了新的生命[6]。

随着数字技术的广泛应用,人们都可以在网络上记录自己的生活点滴、人生体悟以及个人记忆。将这些内容整合起来,就能够很好地展现某个时期某个社会阶层的情景状况。用这样的方式,每个人都可以成为口述史的研究者和参与者,极大地提高了口述史的大众化传播效率。

二、数字时代口述史的价值

数字技术的诞生给口述史研究带来了翻天覆地的变化,除了记录、保存以及传播方式的不同外,数字技术还在一定程度上为口述史研究赋予了更多层面的价值。

首先,数字时代口述史的发展让普通民众真正成为了历史的主角。与传统的正史不同,口述历史记录的是广大人民群众的历史,普通民众是口述历史的主要参与者。而数字技术的发展,为更多人参与口述历史创造了技术条件,让每个人都可以成为“自己的历史学家”,在公众面前塑造和呈现个人形象。现在,人们开始用自媒体记录自己的生活,这些丰富多彩的口述历史内容,能够丰富整个社会的历史维度,更全面地呈现这个时期的社会情况[7-9]。

其次,数字技术的快速发展也让历史的话语权走向多元化。传统历史的话语权自古以来都是属于精英阶层,而数字技术的发展打破了这样的固有格局,让历史沉默的大多数——普通民众能够有机会站在历史舞台上书写属于自己的篇章。这样的发展趋势让多元主题共建、共享历史成为可能,历史的维度得到极大的扩充,历史的真实性也得到了更好的保障。

再次,数字技术为口述史资料提供了便捷,让口述史的内容丰富度得到扩充。在数字技术的支持下,口述历史可以从各个方面着手,不仅关注个体生命史、家族史、社区发展史,而且在历史学、社会科学、教育学、区域史、人类学、护理学、文化研究等领域逐渐展现出强大的生命力[10]。例如,笔者曾经参与特殊奥林匹克(以下简称“特奥”)运动员的口述史项目,通过采访特奥运动员及其家人与教练,展示特奥运动员训练、生活的场景,让人们看到特奥运动员们努力奋斗、顽强拼搏的场景,展现他们坚韧不拔的毅力以及乐观面对人生坎坷的态度,从而加强大家对智力障碍人士的关注和尊重,提高智力障碍人士的尊严和社会包容。

三、利用数字技术最大化发挥口述史价值的实践策略

在数字时代,口述史研究也要与时俱进,利用好数字技术,能够提升口述史研究的价值。

(一)建立口述史文化信息共享平台

现在我国部分地区的口述史建设机制存在一定的问题。首先,虽然相关口述史建设单位积极性很高,但口述史资源建设各自为政,缺乏统一的规范和模式,存在重复征集等问题;其次,口述史资源相当分散,都在创建者的手中,保管条件差,且对外公开度低,有的甚至因机构合并、人员退离岗后而散失;再次,部分地区没有专门机构集中收藏口述史资源,有关研究成果的信息也缺乏统一平台向社会发布,极大影响了研究成果开发利用的成效[11]。

通过建立口述史文化信息共享平台,打破各自为政的格局,可以让口述史资料拥有展示和传播的平台,方便及时传播口述史档案及成果,实现不同地区、不同部门的资源共享。首先,口述历史本来就定位为普通群众的历史,而口述史文化信息共享平台,可以利用数字技术,让每个人都能够参与到口述史研究中来,利用参与者的社会资源,促进口述史文化保护工作的全民开展。其次,通过建立信息共享平台的方式,可以大幅增加参与口述史研究的人员,扩充口述史研究人才队伍。再次,通过这个平台的口述史文化信息共享,可以避免因资料保管不善而导致的遗失,能够有效保护口述史文化信息成果,让其能够为社会发挥应有的作用。最后,这个平台还能够提高人们对口述史研究的关注,随着社会关注度的提升,口述史文化资源的开发和利用也会迎来更好的前景[12]。

(二)利用数字技术强化口述史与文旅产业的纽带关系

我国现阶段的口述史研究以单一项目为主,参与口述史研究的人员以高校团队为主,很少有相关企业参与其中,项目研究经费更多地来自于政府支持,无法形成有效的产业闭环,难以形成规模化的品牌效应,更多地还是偏向于单纯的史料内容,因而项目成果仍然以学术内容为主,没有与社会产业形成有效联动,其社会价值难以体现。因此,要想口述史研究取得长足的发展,除了国家对相关项目的支持外,还需要发掘口述史项目本身的价值,利用其蕴含的隐形价值,与其他产业进行有机融合,而数字技术就提供了这样的契机。

利用数字技术的优势,可以强化口述史与相关文旅产业的纽带关系;利用口述史资源,扩大其影响力,突出地方特色,建立与地方发展相关的主题,打造相关文旅记忆文化品牌,提高人们对相关文旅产业的认同感。依托文旅产业的发展,与之相关的口述史文化资源也会水涨船高,两者的纽带关系将会愈发紧密,形成相得益彰的格局。

2019年,由安徽省淮安区宣传服务中心和淮安人网联合开展的影像数据库项目——《大运河口述史》成功推出,这个项目突破了以往大运河保护主要聚焦于对地图、河道、闸口等实物进行搜集和整理的做法,更多地关注大运河的建设者、享用者和文化传承者主体,运用现代影像技术记录那些蕴含着人类智慧、情感和生命体验的有温度的故事。整个拍摄过程,志愿团队足迹近1 000公里,走访口述者400余人(古稀老人占大部分),整个团队与时间赛跑,与社会发展和时代变迁赛跑,成功为大运河留下影像志[13]。影像资料推出后,受到网友们的广泛好评,相关作品在全国比赛中屡获大奖,在弘扬了大运河历史文化价值的同时,也提高了大运河的知名度,让不少游客慕名而来,促进了当地文旅产业的发展。文旅产业与口述史内容的融合发展,体现了口述史的社会价值,让其脱离单纯的史料内容,成为具有地方特色的文化标签。

(三)建设高校数字技术口述史研究人才队伍

数字技术口述史研究离不开具备数字技术与口述史研究的综合型专业人才。高校学生对数字技术以及口述历史的接受能力比较高。高校作为传播知识和传播文化的主要场所,对历史文化的保护肩负着重要责任。因此,可以在全国各地组建较为专业的口述历史数字化保护队伍。

首先,建设高校数字技术口述史研究人才队伍,可以联合有条件的高校,利用其教育资源的优势,与相关企业机构的专家一道编写数字技术口述史课程教材,设立口述史数字化培训课程,从口述史资料的搜集开始,涵盖各个阶段,针对不同的情况进行系统性培训,邀请具备数字技术研究口述史经验的国内外专家进行授课。

其次,借助网络平台,搜集国内外专家关于数字技术口述史研究的内容进行分享,实现远程的课程培训,让更多的人能够接触到国内外的数字技术口述史研究内容。

再次,加强企业、研究机构与高校的合作,利用多方资源对高校人才进行培养。数字技术日新月异,迭代更新快,学校教育只是为数字技术与口述史研究提供专门人才,而专业的研究机构与企业能够提供平台可以让学生向着数字技术口述史研究的综合性人才方向发展,为口述史的数字化发展提供更好的人才培养方案,形成契合行业发展的优秀人才库。

最后,进一步加强数字技能职业培训,要全面落实国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》,搭建数字化学习教育平台,构建数字素养和技能培育体系,持续提升口述史人才队伍的数字思维、数字技能和数字素养。

利用这些手段,从基础理论、研究方法以及口述史数字化建设等多角度对学员们进行培训,同时安排口述史实践项目对学生进行全方位的训练。通过这样的方式,可以为我国口述史数字化研究工作培育人才,推动我国口述史数字化研究工作向前发展。

四、结语

当前,我国口述史研究尚处于发展前期,在合理运用数字化技术进行口述史研究方面,还有很大的进步空间。口述史诞生以来,它的发展变化离不开科学技术的进步,数字时代的到来更是赋予了口述史研究全新的机遇和挑战。随着社会的飞速发展,很多历史印记逐渐消失,口述史研究人员应当利用好数字时代给予的良机,重视数字技术在口述史研究的应用价值,发挥数字技术在口述史研究中的作用,提升口述史研究的效率和质量,更好地展现口述史研究的社会价值,为我国口述史研究贡献自己的力量。