乳腺癌新辅助化疗前后sTIL和PD-L1(SP142)的变化及其临床意义

2022-12-21钟恋君钟燕燕王进京

罗 帅,李 瑶,钟恋君,钟燕燕,王 凯,谭 娜,王进京

乳腺癌是全球女性发病率和病死率最高的恶性肿瘤,严重危害女性健康[1]。新辅助化疗是治疗乳腺癌的重要手段,旨在使肿瘤降期、增加手术及保乳机会,也可获取药物敏感性信息进而指导后续治疗。同时,新辅助化疗前后生物学标志物可以发生改变,且与治疗及预后相关[2]。本文探讨新辅助化疗前后肿瘤间质浸润淋巴细胞(stromal tumor infiltrating lymphocytes, sTIL)浸润水平和PD-L1表达的变化,分析其与临床病理特征、预后的关系,为新辅助化疗疗效评估提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料收集2015~2019年遵义医科大学附属医院病理科乳腺癌患者80例。纳入标准:女性、术前穿刺活检确诊为乳腺浸润性导管癌、新辅助化疗4~6周期、新辅助化疗后行乳腺癌改良根治术、临床病理资料及随访信息;患者治疗前后的存档蜡块及切片完整。排除标准:新辅助化疗后达病理完全缓解(pathologic complete response, pCR),确诊时有其它原发肿瘤或免疫系统疾病者。

1.2 方法选取具有代表性蜡块组织[3],如穿刺标本:浸润性癌成分最多且长度≥5 mm,根治术后标本:残余肿瘤组织最多;行常规HE染色及免疫组化EnVision两步法染色。抗人PD-L1单克隆抗体(SP142,稀释度1 ∶100;上海罗氏公司),ER、PR、HER-2、Ki-67及EnVision试剂盒购自福州迈新公司,具体操作步骤严格按试剂盒说明书进行。切片均由两名病理医师,采用双盲法判读。

1.3 判读标准

1.3.1sTIL判读标准 参考2014年国际肿瘤浸润淋巴细胞(tumor-infiltrating lymphocytes, TIL)工作组对乳腺癌TIL评估建议[4],sTIL评分=(肿瘤间质内单个核炎性细胞面积/肿瘤间质面积)×100%;而对于新辅助化疗后sTIL判读按以上标准和Dieci等[5]评估建议进行;低倍镜下(100×)界定HE染色切片上的浸润性癌区域,随机选取区域内7个高倍视野(400×),排除sTIL最高和最低值,计算sTIL评分的平均值。按sTIL百分比分成低sTIL浸润组(<10%)、中sTIL浸润组(10%~50%)、高sTIL浸润组(>50%)。

1.3.2PD-L1(SP142)判读标准 以扁桃体组织作为阳性对照,观察肿瘤细胞中免疫细胞(immune cells, IC)的PD-L1染色情况,任何浸润性癌及周边的肿瘤相关间质中IC表达所占区域:≥1%定义为阳性[6]。

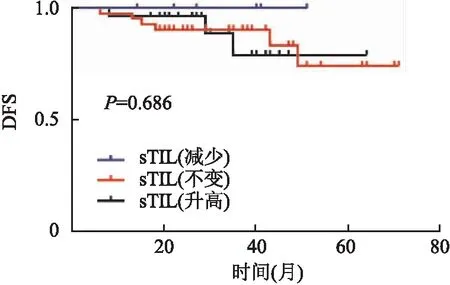

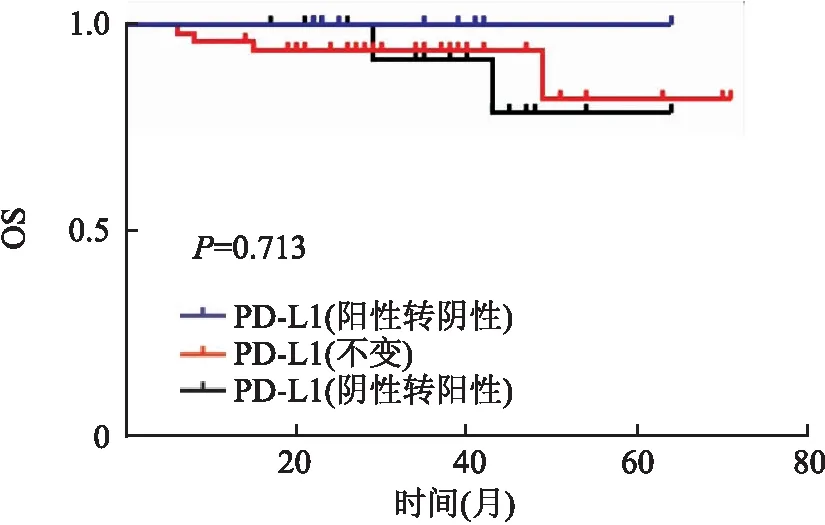

1.4 统计学分析采用SPSS 20.00软件进行统计学分析,采用χ2检验及Fisher确切概率法进行两分类变量相关性分析;无瘤生存期(disease-free surviva, DFS)定义为从新辅助化疗后行手术切除到疾病复发或死亡时间,总生存期(overall surviva, OS)定义为从手术切除到死亡时间,采用Kaplan-Meier法比较各组的DFS及OS,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床病理特征本组80例乳腺癌新辅助化疗前粗针穿刺及配对新辅助化疗后手术标本,患者均为女性,年龄29~72岁,平均47岁。组织学分级I级10例(12.5%),Ⅱ级64例(80.0%),Ⅲ级6例(7.5%)。ER阳性54例(67.5%),PR阳性36例(45.0%),HER-2阳性26例(32.5%)。脉管侵犯15例(18.8%);伴淋巴结转移45例(56.3%)(表1)。

2.2 新辅助化疗前后sTIL浸润水平变化与乳腺癌临床病理特征的关系新辅助化疗前穿刺组织中sTIL水平:低sTIL组(67.5%)、中sTIL组(22.5%)、高sTIL组(10.0%)(图1~3)。新辅助化疗后根治术标本中sTIL水平:低sTIL组(45.0%)、中sTIL组(28.7%)、高sTIL组(26.3%),其中有8例sTIL浸润等级降低,43例不变,29例升高。sTIL与患者年龄(P=0.025)、淋巴结转移(P=0.026)有相关性;与肿瘤最大径、组织学分级、ER表达、PR表达、HER-2状态、Ki-67、脉管侵犯、分子分型及MP分级均无相关性(表1)。

2.3 新辅助化疗前、后PD-L1表达与乳腺癌临床病理特征的关系乳腺癌中PD-L1表达模式:乳腺癌间质免疫细胞胞膜的完整或环状棕黄色染色(图4),以扁桃体组织作为阳性对照(图5)。新辅助化疗前、后PD-L1阳性率分别为18.8%、32.5%。新辅助化疗后,10例PD-L1由阳性转为阴性,49例PD-L1前后不变,21例PD-L1阴性转阳性;PD-L1与患者年龄、肿瘤最大径、组织学分级等临床病理参数均无相关性(表1)。

2.4 生存分析以患者行手术日期为随访起点,对80例新辅助化疗进行随访,失访5例,剩余75例患者中位随访时间35个月(14~77个月),3例复发,6例死亡。结果显示:sTIL不同变化组间的DFS及OS无明显差异(P=0.686,P=0.776,图6、7);PD-L1不同变化组间的DFS及OS也无明显差异(P=0.575,P=0.713,图8、9)。

3 讨论

新辅助化疗作为乳腺癌系统性治疗的重要组成部分,在临床治疗中有独特的优势,新辅助化疗宏观上能引起肿瘤体积变化,微观上可引起微环境中生物学标志物的变化[7]。目前,对新辅助化疗后微环境中肿瘤免疫分子标志物变化及具体机制研究尚不清楚,尤其是PD-L1(SP142)表达与临床病理特征及预后相关性报道较少。

①②③④⑤图1 sTIL呈低浸润水平分布于乳腺癌间质中 图2 sTIL呈中等浸润水平分布于乳腺癌间质中 图3 sTIL呈高浸润水平分布于乳腺癌间质中 图4 PD-L1在乳腺癌间质的IC中表达,EnVision两步法 图5 PD-L1在扁桃体中表达(阳性对照),EnVision两步法

表1 新辅助化疗前后sTIL、PD-L1变化与乳腺癌临床病理特征的关系

目前,sTIL作为乳腺癌肿瘤微环境中研究较广泛的免疫组化标志物,高水平sTIL与更好的新辅助化疗疗效及预后相关,尤其是在三阴型和HER-2过表达型乳腺癌中[8]。新辅助化疗后sTIL水平可改变,本组中新辅助化疗前后高sTIL浸润组分别为:10%、26.3%,有29例sTIL浸润等级升高,有8例降低,总体比例呈升高趋势,与文献报道[9-10]一致。本实验结果显示sTIL与患者年龄、淋巴结转移存在相关性,年龄较大(≥50岁)患者组新辅助化疗后sTIL升高比例高于年龄较小组(<50岁),可能原因是年龄偏低组的自身免疫系统更稳定,微环境的调节能力更强,不易受新辅助化疗影响而导致sTIL的改变。淋巴结无转移组新辅助化疗后sTIL升高的比例明显高于伴淋巴结转移组,可能的原因是伴淋巴结转移患者组微环境中sTIL免疫反应功能较弱,导致肿瘤侵袭性变强易发生淋巴结转移。

除了sTIL外,PD-L1也是乳腺癌肿瘤微环境中重要的免疫组化标志物,其预后价值仍存在争议。Impassion 130数据表明[11],肿瘤浸润免疫细胞PD-L1阳性(IC>1%)的晚期及远处转移三阴型乳腺癌患者可以在阿替利珠单抗+白蛋白紫杉醇治疗中获益;但Impassion 131 Ⅲ期临床试验[12]却显示无法获益。目前,关于PD-L1(SP142)在乳腺癌新辅助化疗的研究较少。本组新辅助化疗前后PD-L1阳性率分别为18.8%、32.5%,新辅助化疗后有21例由阴性转阳性,10例由阳性转阴性。在新辅助化疗后由阴性转阳性的21例病例中,有13例前后乳腺癌间质中的PD-L1阳性IC分布不均,剩余8例新辅助化疗前后的IC分布基本一致;在新辅助化疗后由阳性转阴性的10例中,有2例新辅助化疗前后的PD-L1免疫细胞分布不均,新辅助化疗后免疫细胞减少。本组PD-L1与患者年龄、肿瘤最大径、组织学分级等临床病理参数及sTIL免疫组化指标均无相关性,是首次对新辅助化疗前后PD-L1(SP142)相关性分析。

图6 sTIL不同变化组与患者DFS的关系

图7 sTIL不同变化组与患者OS的关系

图8 PD-L1不同变化组与DFS的关系

图9 PD-L1不同变化组与OS的关系

目前,关于新辅助化疗后sTIL、PD-L1(SP142)变化的预后意义研究较少,sTIL的预后意义也存在争议。Liu等[13]发现新辅助化疗后sTIL增加与预后不良相关,而Miyashita等[14]的发现与之相反。本组中sTIL不同组间未出现明显生存优势的差异,但从生存曲线可看出sTIL改变组的生存优势均优于sTIL不变组,与Lee等[15]研究一致;PD-L1不同组间也未出现明显生存优势的差异,但PD-L1阴性转阳性组的DFS及OS均低于PD-L1阳性转阴性组和不变组。由此可见,PD-L1的表达倾向于不良预后。鉴于本实验样本量有限,sTIL和PD-L1的预后意义还需扩大样本量进一步明确。

总之,新辅助化疗后乳腺癌肿瘤免疫相关指标sTIL和PD-L1可发生变化,客观评价新辅助化疗后肿瘤免疫相关指标变化,对临床预后评估及个体化治疗具有积极意义。