社会失范理论视域下农民工子弟亚文化的内在逻辑

——北京市Z农民工子弟学校的田野调查

2022-12-21高雪莲

高雪莲

(中国农业大学人文与发展学院,北京 100193)

通过受教育,一个人可以实现从先赋性社会地位向后天获得性社会地位的跃升。但是,有研究表明,改革开放以来,重点院校农家子弟录取比例不断降低[1],“寒门再难出贵子”的言论对教育公平造成了冲击,甚至使“读书无用论”在底层社会中再度抬头[2]。随着中国社会结构的日趋固化,教育是阶层向上流动的重要渠道的说法变得似是而非。但也有研究表明,在农村家庭代际流动中,教育作为人力资本投资可以让农家子弟获得更好的就业机会[3]。在布迪厄看来,教育已然成为一种“社会炼金术”,具有社会再生产功能[4]。但是,这里的阶层再生产是以群体为单位而非个体,且阶层向上流动选择的是成就性因素而非先赋性因素。作为学生个体,即便出身平凡,只要勤奋自律,同样有机会通过受教育实现阶层的向上流动。因此,在家庭资源允许的条件下,尽己所能让子代接受良好的教育,仍是社会各阶层的普遍共识。

城市外来务工人员对子女的教育,同样不遗余力地倾其所能。同时,随迁子女的受教育问题也一直备受社会各界关注。国内社会学领域的随迁子女研究主要聚焦在社会分层与流动、社会排斥与融合等命题,进而从教育政策、教育改革等宏观视角分析社会结构与教育公平的关系。研究表明,与城市学生相比,随迁子女在就学机会、分享教育资源、积累社会资本、社会融入等方面存在明显劣势,需要落实促进随迁子女融入城市的教育政策[5]。除了城乡二元结构和现行的户籍政策,随迁子女受教育难的问题还受到他们在流入城市的居住地、学习过程的不连续性、家庭教育资源的匮乏等多元因素的影响[6]。有学者认为,应该充分尊重随迁子女的教育选择意愿,加强对弱势群体受教育权利的保护,构建适合随迁子女的教育资源配置机制[7]。

近年来,颇受学界关注的威利斯的抵制理论[8]则运用“反学校文化”这一核心概念建构了关于文化生产的代际传递理论,突破了社会再生产的传统结构主义研究倾向,将工人阶级子女看作是能动的行动者,认为他们在社会结构中创造了行动的意义并主动完成了社会再生产过程。国内一些青年学者沿循该研究理路,深入学校场域进行田野调查,重视农民工子弟作为行动主体的能动性,探索其亚文化与社会再生产的关系,取得了可喜的研究进展。主要有以下研究结论:就读民办学校的农民工子女创造的“反学校化”使他们无心学业,进而成为次级劳动力市场的后备力量,就读公办学校的农民工子女则由于遭遇发展的“天花板效应”,选择制度性地放弃学业[9];农民工子弟自弃式的“反学校文化”与农民工阶层的劳动力再生产低成本现实密切相关[10];由于农民工子弟学校无法提供优质教育资源,加上农民工子弟的自我放弃,导致了父辈社会地位的代际传递[11];但是,农民工子弟的亚文化并非一味消极被动,也有着自成一体且积极平等的义气伦理和价值意义系统,这些有助于实现其完整的社会化过程,并理解农民工子弟亚文化自主性的根源[12]。

以上这些研究结论有待更多经验资料的检验,且在农民工子弟如何运用自身的能动性形成独特的群体亚文化方面具有较大的研究空间。之前的研究者多关注随迁子女受教育的宏观教育政策,并热衷于提出相应的对策建议,往往忽略了农民工子弟基于自身能动性创造的学生亚文化和农民工子弟学校内部的教育小环境。因此,本文将以农民工子弟亚文化的内部生成逻辑为研究目标,探讨农民工子弟社会再生产的一种内在机制。北京市Z 农民工子弟学校(以下简称“Z 校”)是一所普通的民办全日制学校,在同类学校中具有一定代表性。本文通过对Z 校甲班初二下学期和初三上学期的实地调查,跟踪了农民工子弟学生(以下简称“子弟们”)的日常学习和生活,对农民工子弟亚文化的特征、形成机制和运作逻辑进行了考察,发现“反学校文化”并不适合解释他们的亚文化特征。美国社会学者默顿在对社会结构与失范行为的关系进行探讨时,基于涂尔干的失范理论和帕森斯的结构功能理论,提出了社会失范理论(Social Anomie Theory)。该理论认为,和谐社会需要社会结构与文化结构之间的平衡,如果二者无法协调,将产生社会失范行为[13]。本文在实地研究中发现,“子弟们”的行为有其深刻的社会结构根源,且学校为学生设立的文化目标与制度手段之间存在结构性分裂。因此,本文试图在默顿的社会失范理论视域下理解其背后的内在逻辑,对“子弟们”为缓和认同危机做出的适应性反应进行解读,进而探究其亚文化是如何被建构的,并思考学生践行的亚文化与阶层再生产之间的关系。

一、辗转于城乡之间的Z 校

上世纪90年代,流动人口众多的一线城市出现了大量打工子弟学校。基于对形成教育洼地的担忧及其背后复杂的社会结构变迁的顾虑,流入地政府对这些学校大多一封了之。随着人口流动家庭化,为解决流动儿童入学问题,2001年国务院出台了“两为主”政策①以流入地政府管理为主,以全日制公立学校接收为主的政策。,体现了流动儿童义务教育措施从“封堵政策”到“疏引政策”的改变。然而,“两为主”政策在流入地很难落实[14],原因在于“疏导政策”背后暗藏玄机,隐含着“封堵政策”阴影。“两为主”核心内容还有一个重要前提——“农民工子女大部分应在户籍所在地接受义务教育”,只有弱化留守儿童外迁势头,才能实现在现有城乡教育格局下的人口平稳迁移,并确保城乡二元社会结构变迁的稳步推进。可见,流入地对随迁子女受教育问题持有“欲纳还拒”的心态,国家在全局和战略层面对城乡教育布局始终采取“围堵(contain)机制”策略[15]。尤其北京、上海这样的超大城市,入学和落户政策则更为严苛。流动到北京的随迁子女在高等教育阶段只可报考高职高专,且须满足以下条件:随迁人员在北京有合法稳定的职业和住所满6年,缴纳社保满6年,随迁子女有北京市学籍且完成高中阶段教育满3年[16]。

尽管“两为主”政策的实施,为农民工子女平等接受义务教育提供了政策保障[17],但因各种条件限制(如“五证”①“五证”包括:适龄儿童少年父母或其他法定监护人本人在京务工就业证明、在京实际住所居住证明、全家户口簿、在京暂住证、户籍所在地街道办事处或乡镇人民政府出具的在当地没有监护条件的证明。不全),仍有很多农民工子女无法进入全日制公办学校和优质民办学校,而选择在农民工子弟学校就读。2019年北京市义务教育学生人数为125.03 万人,其中非京籍学生达33.09 万人,占受教育学生总数的26.47%。在81 所民办学校就读的非京籍学生达6.97 万人,占非京籍学生总数的21.06%,2013年以来北京义务教育阶段非京籍学生占比持续下降(从2013年的43.01%降到2019年的26.47%)[18],期间不少民办农民工子弟学校被取缔。Z 校就是在此背景下艰难生存的一所民办全日制农民工子弟学校。该校于1998年创办,招收义务教育阶段学生,而后一直处于教育体系的灰色地带,直至2011年才办齐各类手续正式挂牌。根据北京城市建设规划需要和“明疏暗堵”的教育政策,Z 校的校址历经数次搬离,从最初的海淀城区到城乡结合部再到某郊县L 村,不断远离市中心。学校在办学期间经历了从地下、半地下到公开,由政府限制到政府默许的过程。

子弟学校存在的现实合理性,并不能掩盖其负面隐患因素。例如,几乎所有农民工子弟学校都存在办学资金不足的问题,而政府部门有限的扶持,难免导致经费拨款不均。来自社会各界、媒体的质疑声音不绝于耳,家长也对学校心存怨怼,认为学校只顾营利,轻视育人。Z 校现有教职员工56 人,学生人数由建校之初的200 名增加到了目前的1 483 名。如上所述,由于北京中高考制度基本不变,即以户籍和学籍“双籍认定”为原则,只对外来流动人口子女开放中职教育资源②此项规定也是基于北京中等职业学校,面临着生源不足、教师转岗、学校合并的情形而出台的。,所以Z 校老师一般会在初二、初三阶段带学生参观一些技校,技校也会到农民工子弟学校进行宣传。

Z 校的教学楼为U 形设计,分为A、B、C 三个相互连通的区域,共18 个教学班。虽然学校设有图书室和音乐室,但因为缺少专职老师,并未投入使用。教室内仅有简单的课桌椅和黑板,没有多媒体设备,取暖设施简陋,冬季阴冷,夏季燥热。学生户外运动场地(操场)空间局促,无法满足所有学生同时上操,所以每天都有少量班级无法做间操。学校出于安全考虑,也严禁学生在操场追逐打闹。低年级小学生就在学校大门入口处做操,旁边便是气味刺鼻的旱厕。由于地处L 村内,学校周边基础设施建设很不完善,没有可供学生休闲游戏的场所。附近的村委会有健身器材和相对干净的厕所,但禁止学生使用。距离学校最近的公交站点约1 公里。校内不提供住宿,有少数学生租住在周边村民家。

二、学校日常与学生亚文化

本文调研的甲班,初二下学期时共71 名学生,后因户籍与升学问题,转走20 名(12 名女生,8 名男生),到初三上学期共51 名学生,男生29 名,女生22 名。本节将介绍学生在校的日常生活及其亚文化表现的特征。

(一)早读课:日常“监视”的开启

福柯认为学校场域是典型的规训化时间和空间并置的社会[19]。甲班从早晨7:10 开始晨读,意味着学生被“监视”的一天就此开启。“监视”学生最具执行力、影响力的工具为家长微信群。早读时班主任常发小视频到家长群:“当我发早读小视频时,请家长注意看看您孩子在不在教室。有八位同学本来已经到了,硬是磨磨蹭蹭,在校外小卖部抽烟、玩手机、侃大山。老师去赶后,才很不情愿地走进教室。看看小视频,外面有没有您孩子。校外可不是老师管的范围!”由于学校位置偏远,学生大都必须在五点半前起床。未按时到校的学生,需记录自己的到校时间,由班主任助理整理,于第一节上课前发至家长群,供家长查看。学生在老师拍摄时,即便不是聚精会神,也会表现得规规矩矩。家长也会在群里表达观后态度,或发文字和表情赞扬,或发小红包活跃气氛。有些家长不时提出疑问:“某某到了吗?”“某某经常迟到吗?”也会问及孩子在校表现以及作业情况。学生在遵守早读规定、臣服于“监视”的同时,也不乏表现出“反监视”行为。诸如上述在校外聚集、吃零食、闲聊甚至抽烟的行为,直至被老师发现才悻悻回到教室。还有些同学借家长权威,请家长在群里说明未能参加早读的原因,无非是病假、忘带作业、吃早餐等。

(二)课堂:师生互动的主要场域

总体而言,甲班学生在学习上处于放任状态。课堂不像学习的地方,更像反抗学校压制、抵抗学校权威的“游戏”场所。除了班主任的课堂,学生普遍不遵守纪律,课堂秩序混乱,插科打诨、睡觉、看电子书、玩手机、交头接耳的现象已成惯常,甚至有学生公然与老师顶撞。所有任课老师在发觉学生听课状态不佳时,并未多加管束,仅在忍无可忍之时,才高声喝止或是拍打讲桌以镇住课堂。例如,一次物理课上,老师终于爆发:“我是背过去了,我是眼睛瞎了?我失聪了?你们有意见跟我说……”学生暂时安静下来。D 同学:“谁的课我都说……”老师:“我的课你说得少,是给面子啊……”课堂平息后,老师继续讲课,学生百无聊赖,俨然听不懂,继而低头偷玩手机,或匿声嬉笑,或目光呆滞,一节物理课仅讲了两道题。课堂上除了师生冲突,同学之间也常有摩擦。“你干嘛把身子挺那么高,挡着我看黑板了!”“你坐在后面,不就是为了偷偷玩,不看黑板吗?”

学生通常在下午的自习课做当天作业,但作业质量堪忧,大多通过抄袭完成。问其原因,主要是基础差,无法独立完成,写作业不是为了巩固知识,而是避免受罚。同时,老师对学生的学习状况采取放任态度,明知学生完成作业的虚假性,依然应教育要求对学生作业做官方式批复。

(三)午餐安排:时间的规训

学校虽有食堂,但无法容纳所有学生就餐,学生需拿回教室食用。食堂洗碗池设在户外,仅有4 个水龙头,在食堂用餐后需排队清洗。一至四年级小学生,由管理老师将饭菜带到班级,为学生打饭;五年级至初三学生,则由学生自行到食堂打饭。但绝大多数高年级学生,拒绝在食堂用餐,选择到校门外的小摊、小卖店买饭。学校为避免学生在校外逗留时间过长引起安全隐患,规定学生11:30 下课后,11:50 前必须回到教室。

学生在校外购买的午餐多为小摊贩出售的各类烧烤、油炸食品、酸辣粉,或超市的泡面、面包、碳酸饮料等。校门外便是村里的公用垃圾箱,小商贩就将摊位设在垃圾箱附近。况且,校门入口就是旱厕,夏天恶臭肆虐,环境恶劣。“不干不净,吃了没病。食堂饭难吃,而且一顿饭要花10 块钱,在外面买一般只花7 块钱左右。”

学生的抵抗行为也体现在学生对学校逐利行为的厌恶心理。“食堂太贵了,学校就是收钱机器。”尽管学校劝导学生在食堂用餐,但高年级学生仍然无动于衷。甲班一名学生姐姐为其交学费时,不了解学生用餐情况,便上交了伙食费。该学生知道后,怒火中烧,找学校交涉后要回了伙食费。每每提及此事,该学生仍然心存芥蒂,愤愤不悦。

(四)积分制:班级管控的主要手段

积分制是甲班独有的班级正式制度,而后逐渐推广到其他班级。甲班班主任设置积分制的初衷,除了希望通过积分制让学生发现自身在学习方面的优势与不足,更重要的是,培养学生全面发展,让一些无法在学习上获得积分的学生,通过其他途径获得加分,不至于因为成绩不佳影响其自信心、自尊心。

积分制的具体规则是:每门课程的预习、课上回答问题、作业完成等方面均有不同加分;学生在助人为乐、受到表扬时有加分;同时,对违反班级规定的学生也会相应进行扣分。例如,早读迟到,扣个人学分10 分,并处以5 元罚款充当班费。甲班学生对各项规定有清晰的判断,并根据自身情况选择加分途径。每周五班会课时,统计上周各科加分情况,由各科课代表公布。班级助理、课代表、普通同学每人手里都有不同分数,如班级助理20 分、课代表每人15 分、普通同学每人10 分,个人可将分数加给表现好的同学。最后,将四个星期的积分进行累积得到月积分,综合分数倒数的两名同学要为全班同学买糖果。

(五)小结:规训权力下学生亚文化的表征

在公立学校就读的“子弟们”具有两极分化的特点,头部的子弟能获得老师和同学的认可,表现优秀,后部的子弟则与Z 校的学生有一定相似性,具体表现在学业荒废、与老师关系紧张、排斥学校规范等。[15]原因主要在于户籍的限制、升学面临困境、学习动力不足等。同时,在公立学校和子弟学校就读的“子弟们”践行的亚文化又不尽相同。前者具有更强主流价值输入能力,后者则相反。因此,在升学问题上,后者更具悲情色彩,他们的“反学习文化”“反规范文化”也表现得更为突出。正如美国学者对非裔青少年行为的研究发现,这些青少年在公立学校中表现为“驯顺的服从型抵抗”,但在同侪群体中又对“反智主义”和“反学校文化”表现出认同态度,这样他们既能获得学业成功又能找到族群归属感[20]。而甲班显然不是“子弟们”能安静下来学习知识的地方,而是他们步入社会前的演练场域。甲班学生建构了如下“反压制”符号和意义体系,体现了学生在权威制度下的“抵抗”“归属”与“收编”。

1.“反学习文化”和“反规范文化”。“反学习文化”的主要原因首先是学校囿于教育条件限制,学生无法享受到与非农民工子弟学校学生同等的教育资源;另外,“子弟们”受家庭影响,随父母在外漂泊,受教育环境不稳定;加上基础薄弱,在学习上容易出现逆反心理,进而与主流学习观进行对抗,表现为偷懒耍滑、敷衍了事。“反规范文化”是学生在“非学业”方面表现的不遵守学校纪律的行为,比如打架斗殴、抽烟喝酒、顶撞老师等。

2.“小集团文化”。学生在日常交往中自发形成了诸多非正式群体,如“兄弟帮”“闺蜜群”“男女生同盟”“师徒连”“情侣营”等。这些群体是学生依教室座位空间分布、日常交往情况和情感诉求进行选择的结果,也是他们在学校实现自我存在感、归属感、价值感的“内心天地”。“和好朋友相处,是我来学校学习的主要动力。因为她们,让我感觉学校的学习生活没那么枯燥了。”他们乐此不疲地建构着这些自成一体的文化系统,形成了流动儿童群体独有且完整的“行动—意义”系统,是他们完成社会化进而步入社会、从事底层工作的预演。

3.“积分交换文化”。作为微观权力行使主体的班集体,通过“积分制”等日常仪式化正式制度对学生行为进行着“奖励与惩罚”。而学生也在班级规训中践行着反压制博弈,以捍卫自己脆弱的内心世界。他们虽然反感学校,但并不讨厌知识,他们在对抗权威的同时,也通过“积分交换文化”被“规训”为合格的“好学生”。以“积分制”为基础形成的“积分交换文化”完成了班级规训制度对学生亚文化的“收编”,同时也在很大程度上将学生的消极对抗行为转化为对班级规则的认同。

三、妥协与放弃:农民工子弟的适应策略

(一)应对“目标—手段”相背离的适应行为

在对青少年抵制行为进行划分时,有学者借鉴国外研究引入了“意识”维度。“意识”维度可有助于明确反对行为(reactionary behavior)与抵制行为(resistance)的区别[21]。在“意识”维度,Z 校的“子弟们”对待知识权威表现出推崇态度,他们认同“勤奋决定论”,但在现实的学习目标设置和计划制定上却显得无所适从、漫不经心。“反正也学不会,将来都是要去打工!”“回老家也考不上,还不如混个毕业证,然后在北京打工。”这些意见表达和压制问题的象征性解决,并未形成具有反思性和正功能的反文化(counter-culture),也没有真正践行“反学校文化”,更没有对社会结构和文化霸权的反抗意识。这种没有主体意识支撑的抵抗行为是一种“片面抵抗”( partial resistance) ,停留在微观表层,大多表现为自我挫败型抵抗(self-defeating resistance)[22]。

依据默顿的社会失范理论的“目标—手段”经典解释框架,学生之所以会产生对抗学校的抵制行为,在于文化目标与制度性手段的不一致[23]。虽然社会和学校为学生设定了明确的目标,却没有在制度上为其提供有效手段实现这些目标,一旦两者出现错位,就会造成个体的紧张感和受挫感,进而通过失范行为缓解紧张感,从而产生了抵制现象。默顿探讨了由文化所激发的高预期与阻止高预期实现的结构性障碍之间的分化与隔离,指出人们面临尴尬境遇时将采取相应的适应策略[24]。甲班的“子弟们”在面对主流价值标榜的“好成绩”这一成功目标与实现目标所需制度化手段之间产生的断裂时,也表现出不同的适应方式和具体行为,进而生成了独特的群体亚文化。这些适应行为通常表现为以下四个方面:

第一种适应行为是“遵从”,他们既接受学校所倡导的目标,同时也采取合理手段加以迎合,可称之为被学校管理“收编”。例如,甲班学生虽然排斥学习、考试、“积分制”,但是面对制度性权威力量,也会采取限制自己反压制行为的方式,接受班级组织制度,参加早读、完成作业、参与学校安排的各项活动、承认班级的班委会成员,进而实现完成学业的目标。第二种适应行为是“应付”,即仅接受班级群体规定的目标,但拒绝采取制度化的行为手段。例如,虽然完成作业,但是以抄袭为主拒绝动脑思考的行为;虽然遵守班级“积分制”,合理分配分数,但却暗自“交易”的行为。第三种适应行为是“抵制”,即对学校、班级规定的目标予以无视、否定或拒绝,表现出消极抵抗的行为。例如学生在课堂上开小差、睡觉、闲聊等。第四种适应行为是“对抗”,即主动破坏班级倡导的规范与目标的行为。例如,甲班一些同学会吸烟、喝酒、顶撞老师,甚至打架斗殴、霸凌他人。“子弟们”的群体亚文化就是在“目标与手段”的整合与分化中得以形成。

(二)基于认同危机的“权宜之计”

本文将“子弟们”对学校规训权力的“遵从”与“应付”界定为“权宜性妥协”,将“子弟们”走向学校既定目标反面的“抵制”与“对抗”界定为“权宜性放弃”,这些行为均为“子弟们”在学校规训权力下形成的“权宜之计”。他们对学校规则的不同表现类型,实质是个体遭遇制度性障碍以及自身多重劣势的被动局面时,主动做出的“文化调适”反应。他们对未来的认知既模糊又浅见,这种认知只是零星、细碎的“表层洞察”,并未看清背后的深层社会原因,更无法认清农民工子弟学校教育的社会再生产本质。他们的选择既是对学校文化秩序的消解和反抗,也是一种无计可施的“权宜之计”,更是一种自我保护的心理调适。

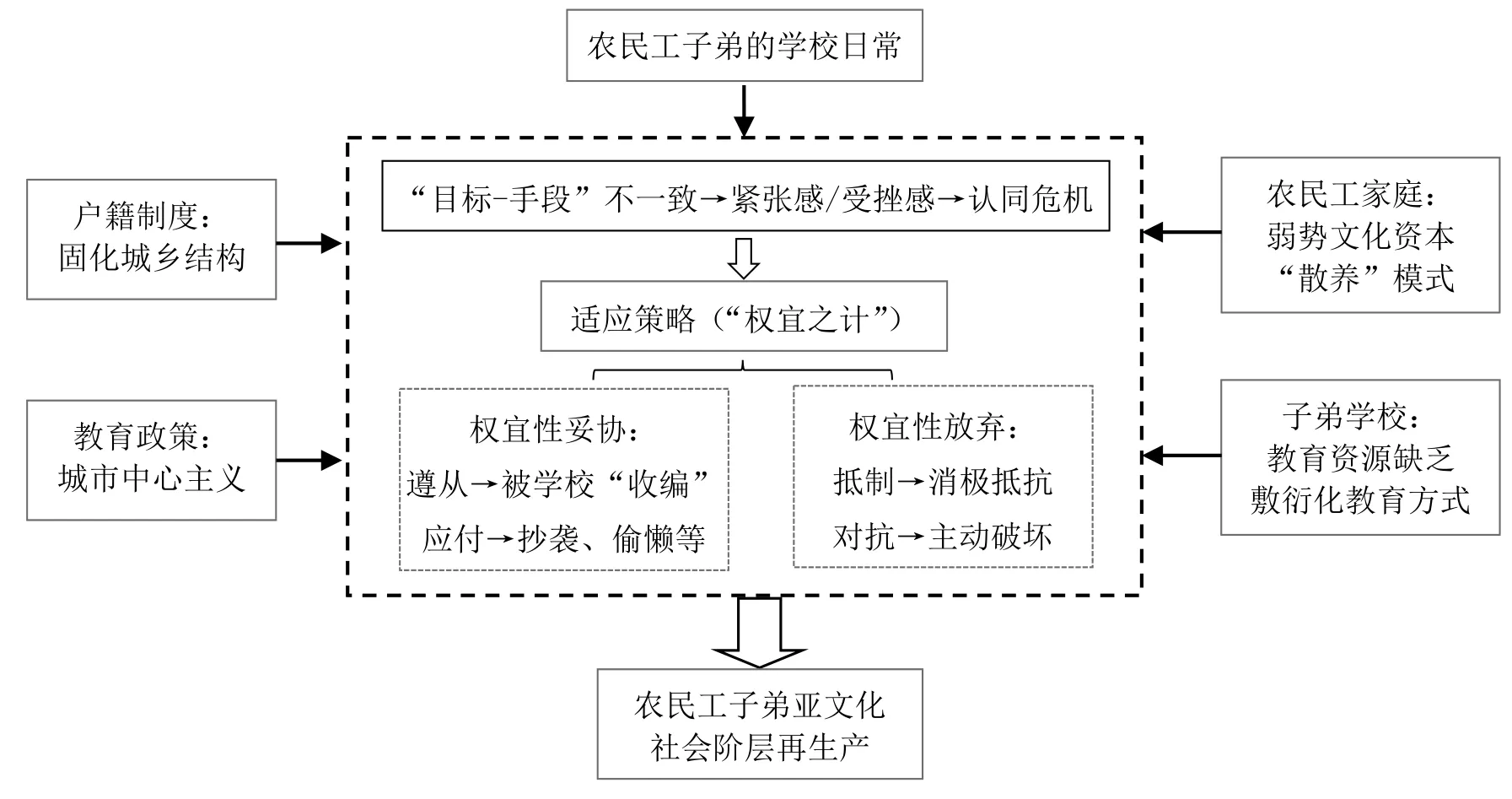

总之,上文所述学生亚文化形成的过程,在于“目标”和“手段”难以匹配导致学生的紧张感和受挫感,问题因无法得以解决继而引发“认同危机”[25],“子弟们”为缓和危机表现出相应的适应方式和具体行为,从而形成了独特的群体亚文化。建构路径可描述为:目标与手段不一致→紧张感/受挫感→认同危机→适应行为(遵从/应付/抵制/对抗)→群体亚文化。

“子弟们”对教育本质的“表层洞察”以及那些毫无价值的批判和非理性的抵制,决定了他们的反压制是散在化、原子化和缺乏教育权利意识支撑的。“子弟们”还远远没有认识到他们受到的不平等教育是导致阶层代际传递的根源。相反,他们内心对“分数至上”“知识改变命运”的价值观深度认同,并不存在农村学校中流行的“读书无用论”[2]。他们既有对德高望重老教师的敬畏,也有对学校“唯利是图”的厌恶。他们在日常学习生活中总是处于不得不遵守学校规则与无时无刻不反抗学习的夹缝中。遵守规则既有慑于学校规训权威的一面,也饱含其对自身负责继而突破现状,实现向上流动的希冀。而抵制、对抗权威则展示了其对学校制度的蔑视与失望,进而转向对自我管理的放弃,表现出对自己向上流动的不确定感与自卑感。他们内心深入对其父辈们农民工身份的态度是排斥和否定的[26],然而,现实中囿于自身能力和资源所限又无法让他们跳出阶层桎梏,理想与现实的巨大鸿沟迫使他们放弃努力,将精力投入非学业领域,通过“插科打诨”“嬉闹逗趣”等方式逃避和消解现实生活中的矛盾和失望,这既是他们对自己现实境遇的“权宜性妥协”,也是对通过苦读实现阶层跃升路径的“权宜性放弃”。

如果说威利斯笔下“小子们”的反抗行为,源于他们对自身工人阶级文化的认同进而主动放弃向上流动,那么“子弟们”则是在向上流动遥不可期的虚妄中,从茫然的“自我挣扎”到被迫的“自我放弃”,继而选择了罔顾学业的“反学习文化”和抵制学校纪律的“反规范文化”。在不断自我否定和矛盾纠结中,在“阶层认同”和“自我认同”的危机下,“子弟们”选择了向现实妥协和自暴自弃,通过偷懒、捣乱、对抗来表达内心的愤懑和绝望。这种“权宜性妥协”与“权宜性放弃”是他们对自身无力冲破阶层禁锢的默许与认命,是对自身不利处境的无可奈何。就这样,“子弟们”在城市边缘化的农民工子弟学校中,依据自身对学校、教育、社会的“表层洞察”,建构了一套权宜性、适应性、策略性生存逻辑。这些否定学校主流文化的行动,更加速了“子弟们”进入次级劳动力市场的步伐,使他们距离向上流动的目标愈发遥不可及。

四、结论与讨论:学生亚文化与社会再生产

基于社会失范理论的分析框架,本文认为“子弟们”在渴望向上流动的期盼与现实阶层固化的矛盾中不断承受着受挫的压力,进而生发出“遵从”“应付”“抵制”“对抗”等适应性行为。“子弟们”妥协与自弃式亚文化的形成既是社会结构制约的客观后果,也是“子弟们”自我建构的主观生成。在学校规训权力中,Z 校每天都上演着压制与反压制的学校日常。学生通过“反学习”“反规范”对学校权力进行着“抵抗”,在“小集团”中寻找着归属感和意义感,班级通过“积分交换”对“子弟们”实现了“收编”。“子弟们”建构了“反压制”符号和意义体系,但这些问题的象征性解决,并未形成具有反思性和积极正向功能的“反文化”,也没有真正践行威利斯所说的“反学校文化”,更没有在意识形态层面形成阶层权利意识。这种没有主体意识支撑的抵抗行为,仅停留在微观表层,是一种“自我挫败型抵抗”。

创造性的抵抗与继替性的社会再生产可以悖论式地并存,当一个既定目标的选择无法企及时,完全可能带来事与愿违的结果。只有明晰上述两者间的内在结构张力,才能理解阶层再生产的内在机制及其传递逻辑[27]。“子弟们”亚文化的内在逻辑,并非一种主动的制度性反抗,而是为了解决“认同危机”被迫创设的一种权宜性、调适性、策略性“自我淘汰”。“子弟们”在“权宜性妥协”(遵从与应付)和“权宜性放弃”(抵制与对抗)中,不知不觉地、隐蔽且温和地实现了社会再生产。这种社会再生产,在表征层面,是学生抵制学校规范、厌恶学习的“混日子”与某些教师在课堂上草草了事的“敷衍”协同作用“共谋”的再生产;在深层次的“制度—过程—行动”层面,是诸多宏观、中观与微观的主客观因素如户籍制度、人口政策、教育政策、学校教育理念、家庭教养模式及个人行为模式等结构性、制度性、实践性、灵活性要素综合作用的结果(见图1)。

图1 社会失范理论视域下农民工子弟的适应策略及其亚文化

20世纪70年代,美国学者奥格布(Ogbu)提出了“文化—生态”理论,该理论旨在通过对美国弱势群体学生的分析,解释他们低学业成就的原因、状态和结果[28],是集微观行为探析和宏观制度考察于一身的多层次理论解释框架[29]。在奥格布看来,“文化”是学生群体审视自身和行为的方式,“生态”是他们日常生活环境[30]。弱势群体的低学业成就是他们对现有“文化—生态”结构的抵抗,也是他们基于有限的社会资源做出的适应性选择[31]。可见,学生抵制行为的形成机制是整体性的,不限于校园之内,还受到城乡二元结构、户籍制度、教育政策的深刻影响。如城市生活中严苛的升学政策、限制性的高考制度、边缘化的学校教育、单薄的家庭社会资本与“自然散养”的教养模式[32]等。

布迪厄将这种建立在社会行动者“共谋”基础之上的暴力称为“符号暴力”[33]。被淘汰的底层学生因为文化弱势而被边缘化,他们无法怨天尤人,只得将“失败”归咎于自身不够努力,成绩不够优异。城乡二元结构下的户籍管理制度,使“子弟们”从出生开始就被标签为社会底层,直接造成了因地域差异带来的社会身份不平等。针对农民工子女教育政策从“围堵政策”到“疏导政策”,再到“明疏暗堵”,从“免费义务教育政策”到“两为主政策”,都是“城市利益中心主义”的策略机制。农民工子女始终没有获得接受更高层次教育的机会,逐渐被政策裹挟,塑型为城市次级劳动力市场的人力资源,承继了父辈的阶层地位。

在社会失范理论看来,社会成员之所以表现出失范行为,是因为社会没有为成员提供实现其目标的制度性手段[13]。在城乡边缘艰难生存的Z 校,很难有余力为学生提供优质的教育资源,导致学生缺乏实现升学的有效“手段”。在家庭教育方面,“子弟们”难以从父辈那里获得符合社会主流意识认可的生活习惯、文化素质、价值观念的熏陶,进而无法拥有让他们实现阶层跃升的“教育文凭”,导致其只能固化于现有的阶层位置[32]。农民工子弟践行的亚文化,无疑是实现阶层再生产的助推器和催化剂,对父辈阶层的代际传递起到了推波助澜的作用。因此,为了让身处底层的农民工子弟突破其阶层桎梏,实现全社会的教育公平和均衡发展,仅凭他们自身的努力和家庭的支持难以突破结构性限制,需要诸多宏观、中观、微观等因素齐头并行、共同作用,这也是各级政府部门在制定教育政策过程中亟待思考和解决的问题。只有逐步改变不断僵化的社会结构,为农民工子女提供相对优质的教育资源,创造相对畅通的社会流动渠道,才能从根本上实现教育公平及和谐社会的美好愿望。