重构经典王时敏对董其昌的超越

2022-12-20章晖

章 晖

一 引子:由王时敏画跋引发的疑问

“迩年吴中画道衰绝,以精鉴兼深诣,一洗纤靡斜缪之习,文沈而后,直接古人一派者,舍玄炤焉归?”1[清] 王时敏,〈题玄炤画册后〉,《王奉常书画题跋》,载《中国书画全书》,上海书画出版社,2000 年,第7 册,第919 页。

这是王时敏(1592—1680)为好友王鉴(1609—1677)所绘仿古册而作的题跋。熟悉画史的读者或许发现,跋文称王鉴“文沈而后直接古人一派”,略过了二人共同的老师董其昌(1555—1636),不免令人有些意外。如果认为这是烟客对老友偶一为之的、具有修辞意味的赞誉,那么请看另一则:

北苑画纵横变化,余平生所见数幅,无一相同。而于云气点染尤极工妙,米家父子皆从此出。玄炤骨带烟霞,笔能扛鼎,凡宋元诸名家,无不供其采撷,而北苑更所专诣。此图树石苍秀,烟云变灭,尤称杰作,且人物屋宇一一精绝,亦近代所罕见,文沈以后一人,断无疑矣。叹服!叹服!2[清] 王时敏,〈题玄炤仿董北苑画〉,《王奉常书画题跋》,载《中国书画全书》,第7 册,第918 页。

此为跋王鉴《仿北苑画》,又一次誉其“文沈以后一人”,并强调“断无疑矣”,这恐怕就不是一时兴起的修辞了,而是对王鉴真诚的肯定。综合两跋的内容,“直接古人”可以理解为对古代绘画深入研究和精准把握,在创作时能够将古典语言运用、融汇其中从而“照见”古人。王时敏认为,王鉴在这方面的成就可与吴门画派的领袖人物沈周(1427—1509)和文徵明(1470—1559)并举。王时敏没有留下系统的艺评类文字,他关于绘画的思考主要体现在个人题识和为他人所作的画跋中。以上二跋不过百字,却也大致反映出他对明代中期以来文人画历史的基本看法,特别是关于画家们及其绘画作品与古典风格之间的关系,以及对时下画坛的意见。两跋都为仿古制作而题,在他看来,能否“直接古人”似乎是评判一幅绘画的重要标准,那么,什么样的作品才算得上直接古人?沈周、文徵明和王鉴诸人在“直接古人”方面的建树为何?体味这有意无意地避开董其昌大名的两跋,人们不禁要怀疑:王时敏是否认为董其昌的绘画未能“直接古人”呢?为回答上述问题,我们需要回溯到王时敏的时代,站在他的立场观看这段画史,同时考察他作为画家在其中的位置和作用,并对相关画作进行分析,从而梳理出隐藏于画面背后的画史发展轨迹。

在进入正式讨论之前,我们对下文将频繁使用的部分概念稍做说明。首先,关于王时敏所说的“直接古人”,我们理解为在绘画语言上对古典的承接和延续,就中国山水画而言,绘画语言主要包含两大要素,即图式和笔墨,下文也将以这两个要素为基准展开考察。在讨论某幅具体作品时,本文尽量使用“语言(语汇,包括图式和笔墨两大要素)”“图式语言”“笔墨语言”等概念,而当用“风格”时,意涵则更为宽泛。我们的讨论将首先从沈周和文徵明开始,次及董其昌,最后通过对比董其昌和王时敏的仿古画作来分析他们各自对古典语汇的处理方式,考察他们的作品在“接续古人”方面的异同。

二 融合:沈周、文徵明的“接续之法”

沈周的老师、吴派早期画家杜琼(1396—1474)有一首著名的七言古诗《赠刘草窗三十韵》。3[清]钱谦益,《列朝诗集》乙集第七,清顺治九年(1652)毛氏汲古阁刻本,叶三十一至三十二。此诗之所以出名,是因为归结了山水画自发轫以来演进的主线,4当然,所谓主线,是吴中地区以杜琼为代表的上层文人的共同意见。被视为江南画坛和艺评界划分山水画宗派谱系之滥觞。诗中标举出了从顾恺之到同侪画家中值得学习的楷模,说道:“后苑副使说董子,用墨浓古皴麻皮。巨然秀润得正传,王诜宝绘能珍琦。”又曰:“……任意得趣黄大痴。净明庵主过清简,梅花道人殊不羁。……黄鹤丹林两不下,家家屏障光陆离。”其中“我师众长复师古”一句更是指出了绘画的正确取径。

远早于理论上的“认宗归派”,“从元代初年开始,画家利用画作上的题款,指出自己内心所景仰的宗师,并且为自己摹仿宗师的方式提出辩释”,5高居翰,《山外山:晚明绘画(1570—1644)》,台湾石头出版股份有限公司,1997年,第24 页。黄公望(1269—1354)在《写山水诀》中指出“近代作画,多宗董源、李成二家。”也就是说,学习古代典范始终是画家有意无意的举动,杜琼之后,这一举动变得更加自觉和“有法可依”而已。6杜琼之后,何良俊(1506—1573)、王世贞、詹景凤(1532—1602)、屠隆(1543—1605)、高濂(1573—1620)等人归纳体系、构建画史的工作贯穿了整个明代,直到董其昌将众家之说汇总为“南宗”理论。这些工作大抵都是在杜琼七言诗内容的基础上,或稍有修改。何良俊,《四友斋丛论》(“夫画家各有传派”一节)、詹景凤《跋饶自然山水家法》、王世贞《艺苑危言》(“山水至大小李一变也”一节)、高濂《燕闲清赏笺》(“论画”一节)、屠龙《考槃余事·画笺》〈自“古画”至“邪学”六条〉)。

时间来到了明代中叶,此前,苏州地区失去文化中心的地位久矣,画坛更是沉寂,王绂(1362—1416)、杜琼、刘珏(1410—1472)几位的努力才使得文人画的命脉得以延续,为其后沈周、文徵明二人的闪耀登场吹响了序曲。文沈的百年经营使得吴门画派跃居主流,二人也当之无愧被奉为吴中画坛的领袖。王时敏对他们评价甚高,认为其“直接古人”,而距离他们最近的“古人”便是百余年前活跃于周边的元四大家。

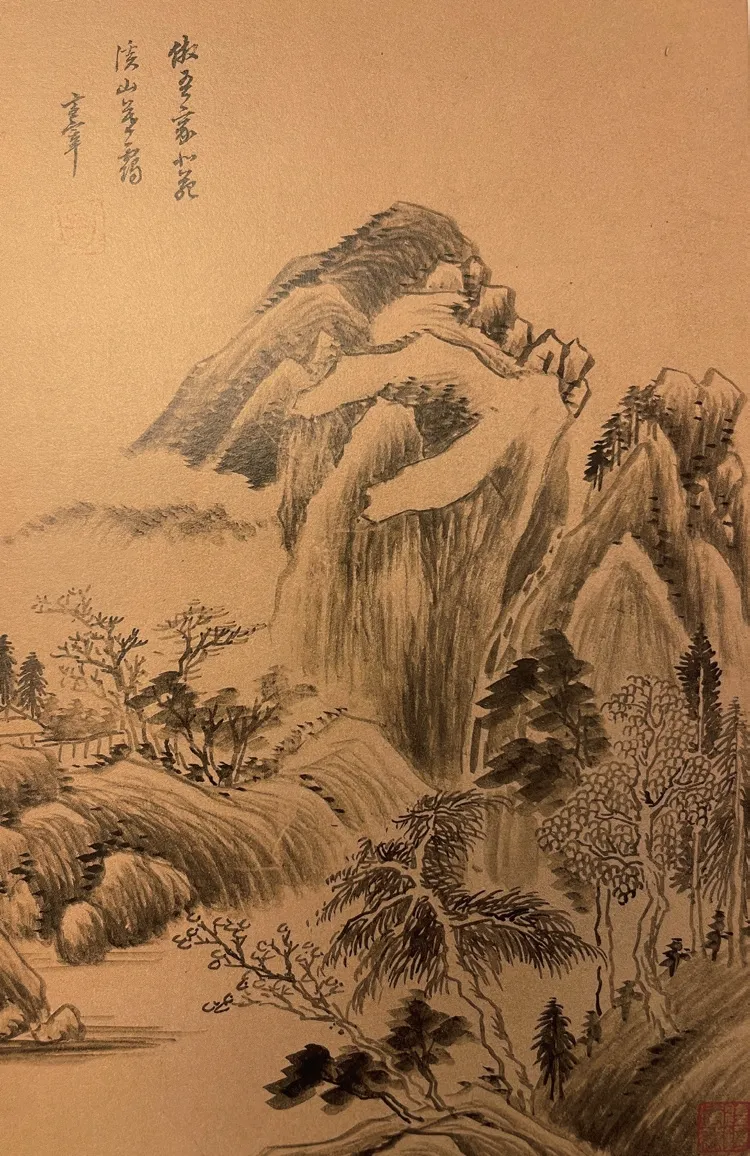

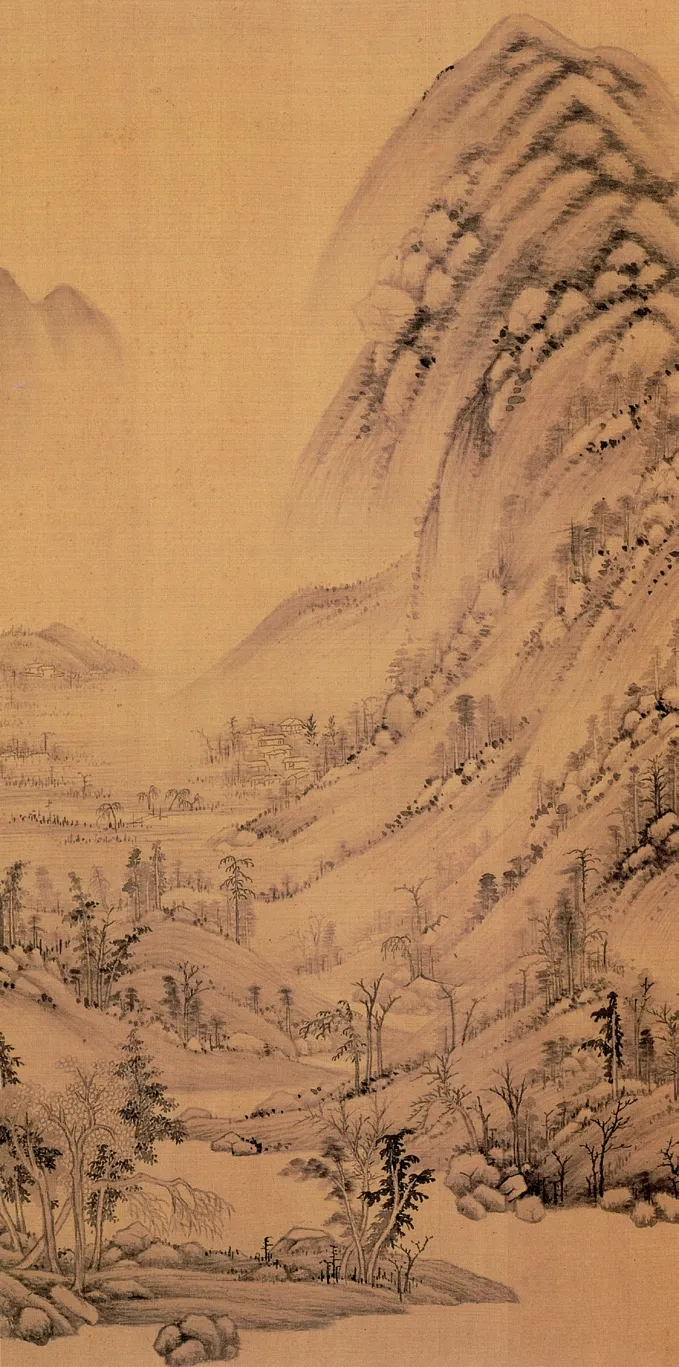

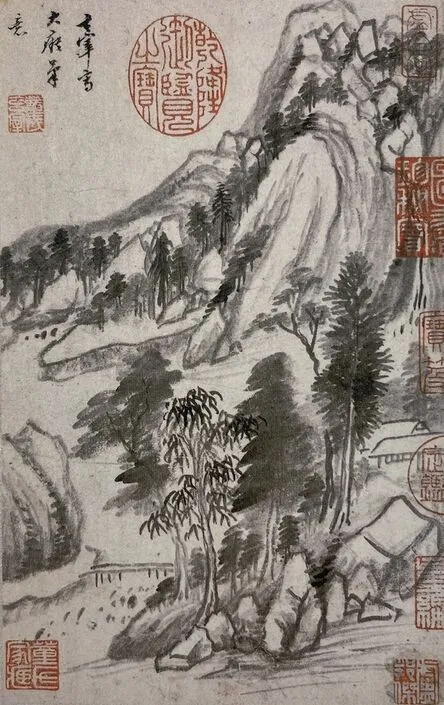

沈周绘于四十一岁时的名作《庐山高》(图1)是为老师陈宽寿诞的见礼之作,故极为用心。陈宽祖籍江西庐山,寿图名之《庐山高》,期以比拟陈宽的博学、品格和陈氏家族令人景仰的文化传统。画面以高远结构,崇山峻岭如建筑般层层叠进,山头扭曲,其下则矾头堆积,一泓瀑布自山间倾泻而出。从构图(特别是上半部)看,此幅与王蒙(1308—1385)《青卞隐居图》(图2)十分相似,覆盖大片山石的解索皴和牛毛皴也强调了全作鲜明的王蒙风格。因为家族的渊源,沈周年轻时对王蒙画风投入了大量的精力,《青卞隐居图》结构繁密、图式高远,正适合诠释“庐山高”之意象。值得注意的是,画家以此图的语言为基础构建“庐山”,并非单纯地摹仿和搬用。从结构看,图中由主峰山腰处伸出、占据画幅下半部中间位置的巨石状淡色山体,便显然不是王蒙画中的元素。这块山体的立体感非常强,而我们知道,尽管元代画家对画面的立体性也有表现,但不如宋人那样执着。尤以王蒙为例,《青卞隐居图》则完全舍弃了现实景物的立体和景深,将画面处理得扁平,以凸显用于描绘“山体”表面纹理的皴法,因而成为王蒙极具个人风格的代表性图式。那么,沈周画中的这块山体来自何处呢?从传为五代关仝《秋山晚翠》轴(图3)中似乎可窥渊源:此图在高远处的五座主峰之下由右方斜出一座巨石状山体,直至画面下部正中,除走向外,其伸出主峰的位置和山体结构都与《庐山高》颇为相似,只是后者的山前将掩映的老树换成了挺立的双松,以寓福寿延年、长青不老。我们难以确定沈周见过关仝此作,但这样的图式并非孤例,他应该看到过类似的古代画作。古书画鉴赏家王季迁(1906—2003)在评价《庐山高》时认为“这幅作品仍然太接近王蒙,是因为缺乏创造力”,7参见徐小虎,《画语录:王季迁教你看懂中国书画》,台湾典藏艺术家庭出版社,2013年。王季迁用一整章的篇幅谈论沈周,但全部重点在讨论沈的笔墨,对沈画的图式未有关注。这一观点显然仅是基于对笔墨的观察而得出的结论。如果考虑到作品的构图,《庐山高》恰恰显示了沈周非凡的创造力,他将元代大师的笔墨与北宋巨幛式山水结构相融合,创造出一种全新的风格,这正是两个世纪后画坛巨擘王翚(1632—1717)所追求的“以元人笔墨,运宋人丘壑”之终极目标。吴门后辈王穉登(1535—1612)评价沈周时说:“其画自唐宋名流及胜国诸贤,上下千载,纵横百辈,先生兼总条贯,莫不揽其精微”,8[明]王穉登,《国朝吴郡丹青志》,载《中国书画全书》,第3 册,第918 页。其实就是杜琼所谓之“我师众长复师古”。《庐山高》是沈周有纪年的传世作品中最早的一幅。在其后的创作中,他继续尝试将原创的语言植入各种古典语汇,进行“融合式”的风格再造。五十九岁的作品《策杖图》(图4)是“倪、黄”外加“沈(周)”的融合,9陈葆真在〈从陆治的溪山仙馆看吴派画家摹仿倪瓒的模式〉一文中提出,在漫长的仿倪过程中,吴派画家在绘画母题和笔法上大多兼取元代其他大家,呈现出集合式的绘画面貌,而非像明初画家王绂那样求其肖似。这一模式尤沈周首开其端,经过了由繁入简的过程,至晚年成熟,形成“倪—黄”的风格,文徵明则“倪—吴”相融,同样也是由繁入简。见陈葆真,〈从陆治的溪山仙馆看吴派画家摹仿倪瓒的模式〉,载《美术史研究集刊》1994 年第1 期,台湾大学艺术史研究所,第63—94 页。属于倪瓒(1301—1374)的除了图式外,还有画面近景的树木和山坡上的折带皴。在描绘远景的山脉和近处几杆树丛时,沈周弃用了倪法而另取他途。首先,河面的占比被大幅压缩,对岸远山的体量明显增大,山势堆积而高耸,10倪瓒早年也有这样的图式,但并非其成熟期的典型图式。皴法则折带与长披麻并用。圆弧形长披麻的依次排列使山体产生了一路退后的视觉效果,这种画法较早期时在董源(?—约962)《寒林重汀》图的近坡上可以看到。黄公望(1269—1354)在《富春山居图》(《无用师卷》,图5)中,将圆弧形的长披麻配合山脊的弧度拉出,产生后退动势的同时也强调了山的立体感。沈周曾藏有该卷,当由此而借用。另外,《策杖图》中主峰与左侧峰之间山石的形状和堆叠方式,以及右侧的山间平台也来自大痴。近坡几株倪瓒的“秀木疏林”被放大得不成比例,一直伸到河对面的山腰,似要将两岸连接起来,树下小径上有一位戴帽策杖、踽踽向前的行者,这些就是沈周的原创了。画面偏浓的墨色和雄健苍劲的笔力亦为他所独有。王世贞(1526—1590)尝谓其“于诸体无不擅长,独倪云林笔力太过”,诚为一家之言,因为亦步亦趋并非沈周的追求,那样的话,便不称为融合,而只是摹仿了。

图1 [明]沈周,《庐山高》,1647 年,纸本设色纵193.8 厘米,横98.1 厘米,台北故宫博物院

图2 [元]王蒙,《青卞隐居图》,1366 年纸本水墨,纵140.6 厘米,横42.2 厘米上海博物馆

图4 [明]沈周,《策杖图》,纸本水墨纵159.1 厘米,横72.2 厘米台北故宫博物院

图5 [元]黄公望,《富春山居图》(无用师卷)局部,台北故宫博物院

文徵明的年齿较沈周晚了将近半个世纪,两人在画学实践上实堪为首尾呼应、交互回响,他们都着力于把古典语言融汇在个人的画面中,创造属于自己的传统。《五冈图》(图6)是文徵明为友人绘制的书斋图,不同于他大多数书斋图的深秀细致,此图在风格上属于“粗文”一类。董其昌在诗塘的题跋揭示了它的风格来源:“文太史一生止见董源《溪山行旅图》才半幅,沈石田家物也,每作董源笔,辄用此图之法。余从长安得之,足与文画相印证,此《五冈图》尤绝肖者。”曾经玄宰和石田后先保藏的董源《溪山行旅图》原迹今已不得见,所以单从题跋我们无法确认董其昌所谓的“法”究竟是图式还是笔墨,或者兼而有之。所幸的是台北故宫博物院藏王时敏的《小中现大册》中有一帧《临黄鹤山樵仿董源秋山行旅图》(图7),据石守谦先生判断,王蒙所仿的《秋山行旅图》与《五冈图》上董跋提及的《溪山行旅图》应为同一幅,11王蒙仿董源《秋山行旅图》今已不存,但台北故宫博物院所藏王时敏《小中现大册》中的一开在制作时当有王蒙原画作为范本。《秋山行旅图》与《溪山行旅图》只一字之差,而从《秋山行旅图》的画法与董其昌的描述看,此两图当是同一幅而名称不同。见石守谦,〈振衣千仞冈—文徵明《五冈图》的制作〉,载《古典的复兴》,上海书画出版社,2018 年,第3—12 页。董其昌有跋曰:“《秋山行旅图》先在余收藏,及观此笔意,全从北苑出,实叔明未变本家体时杰作也。”也就是说,董氏认为王蒙的仿本具有相当的忠实性,王时敏的缩本亦然,这样就为我们提供了判断《五冈图》的语言与董源之间关系的依据。对比《五冈图》和《临黄鹤山樵仿董源秋山行旅图》,发现二者的构图并无接近之处,后者的主山体在左,一条由天际流出的江水将画面分成左右两边,而《五冈图》则是上下结构,山体居上作为背景,与下方的书斋和古树分别占据画面各半。两幅的山体构成亦不同,后者自下而上堆积,《五冈图》则是五座山峰并列,中有一峰昂然高耸。细审之下这高耸出的山峰无论是如拳头般的形状还是向左垂倾的姿态,都与王蒙《青卞隐居图》的主峰似出一辙,因此就图式而言,文徵明所借用的并非董源,而是王蒙。再看笔墨,不论是山体还是近处的土坡,表面无不用长短、粗细、浓淡不一的披麻皴修饰,加以墨点点苔,这才是二图最为相似的地方,也是它们最接近董源之处,因而可以确定董其昌题跋中的“法”是指董源的标志性笔墨—披麻皴法。玄宰没有谈到的是,不仅“辄用此法”,文徵明还扩大了披麻皴的施用范围,把它移植到树干上,用来表现树干表面的纹理。当然,这种“移植”的手法也并非由其首创,沈周就有实践,两人都在更广泛的母题和范式中使用过。12“在同一幅画中用近似的笔法同时绘制山石和树干等纹理在宋代已有实践,到明中期沈周的手里它被发展成一种具有影响力的画法,并引领吴门画派的新风尚”,见杨崇和,〈视觉纹理的再现:十至十七世纪中国山水画中的例证〉,载《新美术》2021 年第5 期。以长条皴修饰树干的图例,可参见沈周《寿陆母八十山水图》轴(天津艺术博物馆)、《为惟德作山水图》轴(故宫博物院),文徵明《人日诗画图》卷(1505 年,上海博物馆)、《千岩竞秀》轴(1550 年,台北故宫博物院)等。像这样大面积地使用同一种皴法对于画家掌控笔墨的浓淡、笔势的急缓要求甚高,文徵明在《五冈图》中的演绎使画面呈现出整体动势统一而物类个体的面目绝不含糊的效果。这是他对“董源笔”的发展,并进一步变成了个人的风格。13在另一张存世的作“董源笔”的《仿董源林泉静钓》图中,文徵明也把披麻皴进行了相同的应用,这是他对董源笔法的发展(台北故宫博物院)。此外,他还借用了吴镇(1280—1354)画树的方法。请看图中一左一右两株靠前的古树,树冠的侧枝和枝丫几乎全数裸露,树叶呈片状分布在周围,这是站在树下获得的画面。吴镇常以此法来表现从正前方看到的树,这让树显得平面化,几有标本的视感。《五冈图》结构简单,而画家将三位古代大师的语言融汇其中,其巧思与精能让人想到文嘉(1501—1583)对乃父的评价:“性喜画,然不肯规规摹拟,遇古人妙迹则览观其意而师,思心自诣辄神会意解,至穷微造妙处,天真烂漫不减古人。”14参见[明]文嘉,〈先君行略〉,《莆田集》卷第三十六附录,西泠印社出版社,2012 年。

图6 [明]文徵明,《五冈图》纸本水墨,纵132.5 厘米,横65.3 厘米私人藏

图7 《小中现大册》之《临黄鹤山樵仿董源秋山行旅图》,台北故宫博物院

为了进一步体会文嘉此言,我们再看一图,今藏台北故宫博物院的《山水》立轴(图8)。这是一幅以王蒙的图式加吴镇的笔墨构建的画面。狭长的画面被山体几乎铺满,只给近景留出了不到六分之一的画幅。山脚两株古松虬曲,一人执杖独行,延绵高耸的山体、隐于高山深处的屋舍和山间蜿蜒的小径共同烘托着“路漫漫其修远”的气氛。平面垂直的窄长画面是王蒙标志性的构图。沈周和文徵明赓续发展并将之逐渐拉长,后来成为吴派的风格标签之一,而当人们追溯这一图式的源头时很自然地会被带回到王蒙的面前。为了表现“雨余霜后”(题诗中语)的景物氛围,文徵明用湿墨将山体和坡石全面渲染,配之以无处不在的墨点,这是吴镇典型的笔法。和《五冈图》一样,《山水》的题识是一首配合画意的七言诗,没有关于风格来源的文字提示,但对观者而言,绘画的语言脉络和源头清晰可辨。我们进一步发现沈周和文徵明的大部分画作都具有此类特点,或许,融合两家或三家古典语汇、同时掺以自己的语言来描绘某一特定母题,是他们自觉选择的创作方法。究其原因,大约是文沈的时代去元四家和赵孟頫(1254—1322)都不远,几位大师的作品不难目见,面对那些风格鲜明的元代经典,亦步亦趋的摹仿不仅没有必要,更无法成就新的典范,于是,融合便成了顺理成章的选择。15关于融合元代画家画风的创作活动,高居翰认为更早于沈周和文徵明,元末画家赵原、马琬和陈汝言几人便已开始,而元代大师的风格从最初被摹仿的时候就已经被融合在一起。但他同时也认为,这样的融合继承法使明朝初年的画家们在临仿先辈大家的风格时,反而常常将那些我们如今视为最独特、最清新的特色掩盖起来,并除去其中紧张与不和谐的部分,于是,诸先辈大家的特长最后被约化成了一种比较容易驾驭的风格。这也直接导致了元代大师的个人面貌在他们的笔下变得模糊。参见高居翰,《山外山》。

三 晚明江南画坛的状况与董其昌的突围

沈周和文徵明以学习、融汇古代经典而实验出各自的绘画语言,形成了新的典范。可能是影响力太过巨大,追随者们将他们奉为圭臬,反复研习,竟将之前的古代大师们逐渐“遗忘”了,以至于范允临(1558—1641)痛心疾首地批评道:“今吴人目不识一字,不见一古人真迹,而辄师心自创。惟涂抹一山一水、一草一木,即悬之市中以易斗米,画哪得佳耶?间有取法名公者,惟知有一衡山,少少仿佛模拟,仅得其形似皮肤耳,曾不得其神理。曰‘吾学衡山耳’。殊不知衡山皆取法宋元诸公,务得其神髓,故能独擅一代,可垂不朽。然则吴人何不追溯衡山之祖师而法之乎。即不能上追古人,下亦不失为衡山矣。”16[明]范允临,《输蓼馆集》卷三,叶二十九正至三十正,载《四库禁毁书丛刊》集部,第101 册,第277 页。范氏诚然指出了文沈之后吴中画家们“目不见古人”的尴尬情状,然而吴派后进中亦不乏追求者期望从前辈画家的范例之中幻化出自己的语言,也有不少作品可堪录入美术史册。以吴门第二代耆宿王穉登之孙王綦(生卒年不详)的《采菊东篱图》为例(图9),此图作于万历三十七年(己酉 1609),形制为当时流行的书斋山水。“粗笔与细笔兼备,其中屋宇勾写精工,颇有唐伯虎《贞寿堂》《毅庵图》之工雅,篱落之双钩则细密繁复,又与仇英《司马光独乐园图》读书堂一景可以媲美;与之相较,坡脚则以深墨枯笔勾皴,又得沈周粗率厚重之遗风。在墨法上,竹叶的层次巧妙地通过浓淡墨色区分空间前后,又利用纸张的渗化效果晕染远山,颇得陈淳(1483—1544)所画米氏云山的遗韵。”17潘文协,〈王綦《东篱采菊图》释文〉,载《古典的复兴》 ,上海书画出版社,2018 年,第124 页。王綦在图中向四位杰出的前辈画家致以敬意,却也暴露了一个问题,从其远山的画法可以看出:那是陈淳修正的米氏云山,而非米氏原本的云山。也就是说,观者可以从图中看见吴派大师的语言,而他们赖以立足的根基即古代大师的语言,却踪迹难寻了。此作颇具代表性,反映出当时吴中画坛的普遍现象,也印证了范允临的担忧:古典语汇正在变得混乱、模糊,甚至被遗忘。董其昌亦评论道:“吴中自陆叔平后,画道衰落,亦为好事家多收赝本,谬种流传,妄称自开堂户。不知赵文敏所云‘时流易趋,古意难复’。速朽之技,何足盘旋?”他并进一步感叹:“文沈之后,广陵散绝矣!”18[明]董其昌,《画禅室随笔》卷二,载《中国书画全书》,第3 册,第1013 页。

董其昌应该是同时代中意愿最强也最有能力改变现状的人物。他将明中期以来的画论进行整合,明确王维(701—761)、董源到元四家的风格脉络,解决了理论上的问题。他还提出了具体的实践方案:“画平远师赵大年,重山叠嶂师江贯道,皴法用董源麻皮皴及潇湘图点子皴,树用北苑子昂二家法,石用大李将军秋江待渡图及郭忠恕雪景。李成画法有小幅水墨及着色青绿,具宜宗之,集其大成,自出机杼,再四五年文沈二君不能独步吾吴矣。”19同注18,第1015 页。在创作时,董其昌始终表现出艺术史家的自觉,他比所有的前代画家都更热衷于宣示自己画作的取法对象。那么,董氏所呈现的画面是否如其所言呢?这又回到了本文开头提出的问题:董其昌是否直接古人?这还须我们从画作本身去寻求答案。

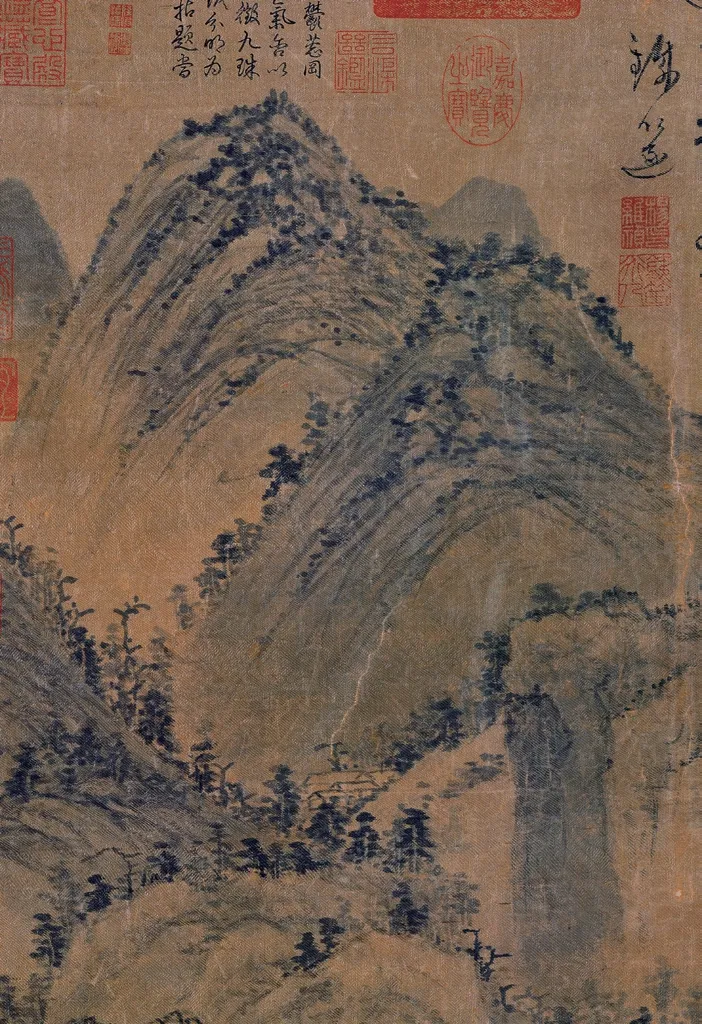

开篇所引王时敏的第一跋是题王鉴的一帧仿董源画作。董源被董其昌奉为宗师,尊为“吾家北苑”,根据董其昌的记述,他一生寓目的董源作品大约在十件左右,其中,《龙宿郊民图》《潇湘图》《寒林重汀图》《夏景山口待渡图》《夏山图》今仍存世。20《画禅室随笔》卷二〈论画〉部分一万二千余字,论及董源者五十余处。“吾家有董源《龙宿郊民图》。不知所取何义,大都箪壶迎师之意,盖宋艺祖下江南时所进御者。画甚奇,名则謟矣。”“董北苑《蜀江图》《潇湘图》,皆在吾家。笔法如出二手。又所藏北苑画数幅,无复同者。可称画中龙。”见[明]董其昌,《画禅室随笔》,载《中国书画全书》,第3 册,第1015 页。“余家有董源《溪山图》,墨法沈古。今日鄂渚官舍,凉风乍至,齐阁萧闲,捉笔仿之。元画不能将之行装,追忆其意,他日取以相质,不知离合何如也。”“余家有董源《谿山行旅图》,沈石田曾仿之。文待诏所谓生平见北苑画山得半幅,即此图也。今日在西郊抱珠楼远眺城阴,秀峰如簇,川原苍莽,一片江南画派。信笔作此,殊愧出蓝。”见[明]董其昌,〈画旨〉,《容台集》别集卷之四,明崇祯三年(1630)董庭刻本,叶十二至十三。《寒林重汀图》(图10)上有董氏所题诗塘“魏府收藏董源画天下第一”,被学界认为是最能代表董源风格的作品。它描绘隆冬时节的江南,景物纵向拉开,山体以及缓坡占据了大幅画面,山体运势较缓,并非险峻的崇山。画面上披麻皴占据了主导,无论是前景缓坡、中景矮山还是后景一望无际的汀渚,只是长短、方向各有不同。披麻皴由董源首创,非常适合表现江南多雨气候特征下形成的土质山坡的地貌特征,是董源代表性的笔墨语言。

董其昌一生仿北苑的画作甚众,名迹之一有《青弁图》(图11)。万历四十五年(1617),六十二岁的董其昌舟行途中过青卞山,忆起被自己誉为“天下第一王叔明”的王蒙《青卞隐居图》,因作此幅,识曰:“青弁图,仿北苑笔。丁巳夏五晦日,寄张慎其世丈。董玄宰。”题识明示“仿北苑笔”,画中的董源何在呢?我们首先看构图。画面由一座结构紧密、一路后推的山体撑满,山体纵向由三部分堆成,走势各异,它与董源画中延绵平缓的现实主义山体完全不同,很难想象自然界中会有这样的真山存在,反而更接近王蒙《青卞隐居图》中的那座山。然而对比二图山脉的走势,则发现又大相径庭:王蒙的山脉、包括画面最上方的远山高峰整体动势一致,呈动态状扭曲向上,而董其昌的山体则每部分各自为政。有趣的是,不论是王蒙的弁山还是董其昌的卞山,历来的学者们都无法从地质学的角度去解读,以至于高居翰无可奈何地认为,董其昌是将“莫可名状的物质形体安排在一个杂乱无秩序的空间之中”。21同注5,第122 页。最近有研究道出了其中的玄机,原来这两幅画中的弁(卞)山都是以赏石为“模特”绘制的,前者是太湖石,后者是灵璧石,董其昌正是“洞悉了王蒙借赏石画山的奥秘,于是用这种方式绘制了一幅同名作品,以此来回应黄鹤山樵二百五十年前的创意”。22参见杨崇和,〈视觉纹理的再现:十至十七世纪中国山水画中的例证〉,载《新美术》2021 年第5 期。除了山体,董氏图中近景的矮坡与树丛,以及中景左边安排的屋舍也都参照了王蒙的《青卞隐居图》。修饰山体时,董其昌用了几种不同的皴法,远处顶峰用的是米家的山型和皴法,中间山体杂以短披麻和牛毛皴,这是王蒙的语言。全幅唯一能够体现“仿北苑”的部分是近景缓坡的形状和上面修饰它的披麻皴。应该说,这是一幅大胆的实验之作,画家借用赏石的结构和董源、王蒙两位前代大师的笔墨语言,绘制了“董氏之卞山”。王蒙的牛毛皴乃由董源的披麻皴改造而来,熟悉画史的董其昌在题识中宣称“仿北苑”,大约意在指明本幅所用笔墨语言的渊源。23根据董其昌的理论,五代之后画家的风格技法大多可追溯至董源。在台北《小中现大册》中的一页“黄鹤山樵仿董源秋山行旅图”上,董其昌有跋曰:“黄鹤山樵仿董源秋山行旅图。《秋山行旅图》先在余收藏。及观此笔意,全从北苑出,实叔明未变本家体时杰作也。”

图11 [明]董其昌,《青弁图》1617 年,纸本水墨纵225 厘米,横66.88 厘米克利夫兰艺术博物馆(右)

图13 [明]董其昌,《仿古山水册》之一上海博物馆(右)

如果说我们尚能从《青弁图》的笔墨实验中解析出属于前代画家的语言,24方闻认为,董其昌早年的创作,乃是在古人的画风间来回变换,以敬古为由,进行各种风格的实验。[美]方闻,《心印》,上海书画出版社,2016 年,第165 页。当面对董其昌更多的,尤其是稍晚时期的大部分画作时就没有那么幸运了。举二例简要说明。图12和13 都是“仿吾家北苑”,画中的山形却与董源几无关联,根据提示,原来其所指是用来修饰山体和矮坡表面的、有些变化了的披麻皴。25此处仅以董其昌仿董源的作品为例,更多仿古代典范的作品将在下文中继续讨论。“在董其昌成熟的作品中,我们无法完全漠视其风格的来源,以及他所受到的影响(原因之一在于,他总是在题识中作这一类的宣示),但是当我们在理解画作时,这些风格源流最终所能提供的援助却极为有限。”26同注5,第134 页。董其昌与传统绘画之间存在着“一种棘手的关系”,他在理论上始终标举“仿古”而创作时则自由不拘,以至于到了“如果没有他画上的题识,便可能无法辨识其画作之所本的地步”。27同注5,第165 页。即如上文讨论的《青弁图》,画面大量采用了王蒙的语言,董氏仍然给它贴上了“仿北苑”的标签,观者除非熟悉画史,否则很难洞悉其中的关联,若期望从中学习北苑之法,恐有误入歧途之虞。

图12 [明]董其昌,《仿古山水册》之一上海博物馆(左)

关于董其昌的绘画与古代典范之间的关系,学界贡献了不少宝贵的研究,大多同意其绘画实践背后自始至终都有着“超越古人”这一心态的驱使。他曾写道:“巨然学北苑,元章学北苑,黄子久学北苑,倪迂学北苑。一北苑耳,而各各不相似。他人为之,与临本同,若之何能传世也。”28同注18,第1017 页。何惠鉴在研究一册董其昌的早期作品《燕吴八景图》(1596 年,四十二岁)时指出,在这幅具有浓厚怀旧意味的作品中,他“无先例可循地尝试将南宋院体转化为文人画的模式”,同时将本人的画风“小心翼翼地隐藏或者说伪装于这些册页中”。29何惠鉴,〈董其昌对历史和艺术的超越〉,《何惠鉴美术史论丛稿》,上海书画出版社,2019 年,第213 页。那时的董其昌正处在“广泛学习”的阶段,变革与创新的企图已难以掩饰,后来的他更像是位循循善诱的老师,谆谆告诫学生们该学习哪些和遵循哪些,私下里却任由自己那支笔随性飞驰。其实他也不乏跟“原著”相对贴近的画作,读罢题识亦可一眼明了语言所自,但始终更为明了的是那些变化,因为它们是那么“明目张胆”。美国纳尔逊·阿特金斯艺术馆珍藏着一套董氏晚年的仿古册,洵为佳制,其中最具视觉冲击力的当属绘于1623 年的那开,画家识曰“仿黄鹤山樵”(图14)。当人们将目光落在画上半中央那座仿佛从天而降的主山体时,似乎可以马上想起王蒙的《具区林屋》(图15),旋即又觉得二者明显不同。王蒙的山结体十分复杂,山石从各个方向聚拢成势,山体表面的牛毛皴也随着山石的方向和形状而多有变换,或长或短、浓淡不一、曲直各异,整座山混沌而律动的效果主要是靠密集和变化的皴笔实现的。对比董其昌的山体就简单得多,似乎是截取了其中的两三块山石进行了放大,山石的边缘线也拉直了,山体表面由敷色和皴笔共同修饰。值得注意的是皴笔,同样以牛毛皴为主,形式和走势都比较简单,笔道相对长而略直,数量亦明显地少。此外可能是为了解决因为皴笔少而显得山体表面过于“光”的问题,董其昌在山体右侧的石崖边界线上横拉了几列短直皴,来表现某种生长于岩石缝隙的植物(可能是草),由右边向左,这些短直皴就变成了一列列的小横点,这两种元素在王蒙的画面上都极少见到(王蒙的点子是圆的,用中锋跺出的)。因为以上这些拉直、简化和提取的举动,董其昌的画面更抽象了,张力十足。在一幅标识为“黄子久江山秋霁”的手卷上(图16),董其昌保留了黄公望的图式和树木坡岸的结体,而对皴法进行了生发,以多重的、透明的皴笔覆盖于山体之上,这种复杂性和变化性远远超出简单摹拟山体表面纹理的皴法,更像是一场展示笔墨多样可能的游戏,这是黄公望没有尝试过的,30关于元代大师以书法性的皴笔模拟(匹配)自然景物表面纹理的讨论详见杨崇和,〈视觉纹理的再现(二):自然、古典与气韵生动〉,载《新美术》2021 年第5 期,第181—196 页。其上直抒胸臆的题跋“似此当恨古人不见我也”流露出自诩和得意。可见,董其昌喜欢说仿古,却总是不甘心“老老实实”地仿古,他总是举着某个古代大师的招牌尽情地做自己的笔墨游戏。艺术家该当如此。只是,既然董氏在“画道衰落”时奋力矫正偏颇,完成了理论的建构,也提出了系统的习学之法,31石守谦先生认为,没有董其昌的引导,“便不会有后续在古代典范之中寻觅理想笔墨形式,以及其他相关结构法则的努力”,参见石守谦,〈董其昌《婉娈草堂图》及其变革画风〉,载《从风格到画意:反思中国美术史》,生活·读书·新知三联书店,2015 年。人们对他的绘画就会寄予相应的期许,希望从中能够看到他梳理过的古典脉络。然而结果显然并不如人意:在他笔下鲜少见到可以真正反映画史的画面。换言之,董其昌的绘画不具备普世的指导意义,而这正是晚明画坛亟须解决的问题——人们需要看清古典的真实面目。如果见不到古典画作本身,至少是近代和当代能够忠实记录古典风格语言的摹本、临本和绘画作品。那些期待有所建树的画家们依然在不同画风的试验中上下求索。

图14 [明]董其昌,仿古册之一“仿黄鹤山樵”纸本水墨设色,纵55.88 厘米,横34.93 厘米美国纳尔逊艺术馆

图15 [元]王蒙,《具区林屋》,纸本设色纵68.7 厘米横,42.5 厘米,台北故宫博物院

图16 [明]董其昌,《江山秋霁图卷》,纸本水墨,纵38.4 厘米,横136.8 厘米,美国克利夫兰艺术博物馆

四 重构经典:王时敏对董其昌的超越

至此,我们或许便能领会开篇所引两则画跋中王时敏的深意(或忧虑)。他认为,江南画坛面临着古法丢失的大问题,因而导致了“道衰”,这个问题自己的老师董其昌既然未能解决,时下画家中亦鲜有堪当重任者,除自己外唯有王鉴,以及日后被他青眼相加的学生王翚和长孙王原祁(1642—1715)等少数几人。关于这些,王时敏曾反复议论,例如:

画虽一艺,古人于此冥心搜讨,惨淡经营,必功参造化,思接混茫,乃能垂千秋而开后学。原其流派所自,各有渊源,如宋之李、郭皆本荆关,元之四大家,悉宗董巨是也。近世功画者如林,莫不人推白眉,自夸巨手,然多追逐时好,鲜知古学。即有知而慕之者有志仿效,无奈习气深锢,笔不从心者多矣。32[清] 王时敏,〈题王石谷画〉,《王奉常书画题跋》,载《中国书画全书》,第7 册,第922 页。

书画之道,以时代为盛衰,故钟王妙迹历世罕逮,董巨逸轨后学竞宗。固山川毓秀,亦一时风气使然也。唐宋以后画家正脉,自元季四大家、赵承旨外,吾吴沈、文、唐、仇以曁董文敏,虽用笔各殊,皆刻意师古,实同鼻孔出气。迩来画道衰替,古法渐湮,人多自出新意,谬种流传,遂至邪诡不可救挽。33[清] 王时敏,〈石谷画卷跋〉,《王奉常书画题跋》,载《中国书画全书》,第7 册,第926 页。

前文已述,王时敏的诸多画跋整合起来可以视为比较系统的画论,关于学习古人、关于结构笔墨、关于画家的悟性,完整地表达了他对前辈画家、当代画家以及“画之道”的看法。他为画坛痼疾开出的药方是“师古”,与董其昌的思路有着相近的内核。上一节我们通过观察董其昌的作品,对他创作结果和创作主张之间发生矛盾的动因做了大致的解析,接下来我们希望从讨论《小中现大册》开始,继而对比董其昌和王时敏的仿古画作,来证明王时敏对恢复和重构古典绘画语言的贡献,远远超过了他的老师。

据张庚(1685—1760)记载:“(王时敏)尝择古迹之法备气至者二十四幅为缩本,装成巨册,载在行笥,出入与具,以时模楷。”34[清]张庚,《国朝画征录》,载《中国书画全书》,第10 册,第425 页。王原祁回忆获赠祖父所制缩册时写道:“余先奉常公汇宋元诸家,定其体裁,摹其骨髓,缩成二十余幅,名曰‘缩本’……华亭宗伯题册首云‘小中现大’,又每幅重题赏鉴跋语,以见渊源授受之意。先奉常于丁巳夏初忽以授余,其属望也深矣!余时年三十有五,拜藏之后将四十年,手摹心追,庚寅冬间方悟‘小中见大’之故,亦可以‘大中见小’也。”35“题设色大痴巨幅 李匡吉求赠宛陵郡守佟青巌”,上海博物馆藏《王原祁题画手稿》。凌利中,《王原祁题画手稿笺释》,上海古籍出版社,2017 年,第76 页。该册即为今藏于台北故宫博物院的《小中现大册》。36目前存世的两册《小中现大册》分别见藏于台北故宫博物院和上海博物馆,关于此二册的作者问题,学界有不同看法。我们基本倾向于台北本的作者是王时敏、上博本作者为王翚。关于台北本的研究参见王静灵。〈建立典范:王时敏与《小中现大册》〉,载《美术史研究集刊》第24 期,2007 年。除了亲自绘制,王时敏还曾请王翚、吴历(1632—1718)和松江画家陈廉(活动于17 世纪)分别制作过缩本。以上缩册大体以王时敏的收藏为基础,或有增补。以台北本《小中现大册》为例,元四家中黄公望占了六席,其余三位王蒙、吴镇和倪瓒各居三席,赵孟頫两席,李成、范宽、董源、巨然和高克恭各一,按照张庚的记录,还有两页散佚,缩自何人的原本已不可知。大约因为册页的形制所限,《小中现大册》缩写的都是立轴,但王时敏制作缩本的对象并不仅限于立轴。康熙初年,他转让赵令穰《湖庄清夏图》卷之前,曾请王翚进行临摹。37“张先三顷有字至,欲得湖庄清夏图,弟实恋恋不忍割,姑以暂典须赎缓辞之。然比来方苦窘困,莫名一钱,恐亦不能固守,亦待吾兄至,粗勾草稿聊存一形模耳。”私人收藏《王时敏与王翚七劄卷》第六劄,书于康熙七年(1668)二月二十日之前。熟悉画史的人们大多知道王时敏常邀王翚为之摹古,这种邀约直到他的收藏散去之后依然持续。《清晖阁赠贻尺牍》录有相关内容,王时敏在一信中说:“风烛残年贪心未绝,欲求华原、鸥波、一峰、梅道人各一帧,以为矜式并贻子孙。”38[清] 王翚,《清晖阁赠贻尺牍》卷上,神州国光社排印本,1911 年,第4b 页。“以为矜式”直言求画的目的,而王翚超绝的画艺可以保证所制仿本(或摹本)与原迹的相似度。另外,根据王时敏本人的叙述,他曾经收藏宋元名迹共十六幅,生前即尽数散出,其后王时敏出借留存的粉本给王鉴,绘制了一套缩册。39“余以一生精血,裒集宋元名迹十有六帧,宝护不啻头目髓脑。年来衰病侵夺,岁荒赋急,贫不能守,先后散归好事者,家罄无一存……玆幸廉州所轮妙手,借余所留粉本,神而明之,缩成此册。”见[清] 王时敏,〈题宋元名迹缩本〉,《王奉常书画题跋》,载《中国书画全书》,第7 册,第931 页。从实操的角度来说,仿本和缩本比传统的粉本更具有典范意义,因为它不仅仅保留了原迹(或原迹的部件)的大体样貌,更巨细地复制了画面的结构和每个局部,以及原作者的笔墨语言(尽管不可避免地混入仿者自己的笔墨特性)。40故宫博物院藏有董其昌《集古树石图》一册,陈继儒题跋:“次玄宰集古树石,每作大幅出摹之。”董其昌曾应王锡爵之请,为其孙王时敏绘制过集古树石图,以供其学习之用。波士顿艺术馆藏董其昌《画稿册》包括二十页山水树石画稿,大小不同。上无董其昌跋文,据风格判断是晚年。这些画稿或是课徒稿与《小中现大册》不同,没有系统地进行画面全幅的整理,而这恰恰对没有机会见到古典原作的习画者意义重大。因为王时敏的参与和主导,这一行动在以太仓为中心的绘画圈流传开来,有史料记载,王翚的弟子陆道淮和王原祁的弟子温仪都曾制作过缩本。41参见田艺珉,〈力追古法,厘为规范〉,中国艺术研究院博士论文,2012 年。

缩本的功能是作为“矜式”,它主要保留古代名迹的图式和构件,作为创作时的范本,好处是取用方便,行旅途中容易携带。上海博物馆有王时敏《仿倪瓒春林山影图》一轴(图17),题为“癸酉初夏,锡山舟次拟云林春林山影图”,构图与《小中现大册》第二十幅《临倪瓒山水》(图18)高度相似,而山体结构则似左右转换了该册第二十一幅《临倪云林清閟草堂》(图19)的远山。烟客此次舟行倪瓒家乡或许就随身带了这些缩页。事实上,王时敏一生创作的多幅画作都能找到《小中现大册》的影子。以五十八岁所作《秋山白云图》(图20)立轴为例,图中左上远山的形状和矾头的布局来自《临黄公望拟北苑夏山图》(图21),右中上方的山体平台取自册中第十八幅《临子久山水》(图22),中景和近景山坡则采用了第十三幅《临黄公望山水》(图23)的山石结构。笔墨方面,王时敏加入了自己的语言—那些遍布山顶和山坡的横苔点(关于横苔点,后文将展开讨论)。题识中王时敏说“虽曰仿大痴,实未得其脚汗气也。愧绝愧绝”,大体是自谦了。他的作品比董其昌更加“直接古人”吗?答案几乎是肯定的。我们将分别从两人的仿古册页中选取仿黄公望的作品,通过图像对比进一步说明。42黄公望是元代紧接着赵孟頫的大师,是将书法性用笔在赵氏之后更为成熟和全面地运用于山水画的关键人物,并真正对山水画做了关键性的改革,影响后世深远。董其昌和王时敏对其尤为推重。因此,我们首先选择董、王二人仿黄公望的画作进行对比。之所以从仿古册中取样,首先我们看重的是册页的习作功能,尤其是仿古册,当画页上标明“仿(拟)某人”或是“写某人笔意”时,恰恰说明画家正在学习或是意图用某位古代大师的风格进行创作,这有助于人们理解画家仿古观念的真实意涵,是严肃的行动还是随意的指说?同时,董其昌和王时敏都十分喜用这一形制,存世数量具备对比的基础。43在决定选择仿古册作为比较对象之前,我们翻阅了两岸公藏单位的董、王画作,在其他形制的作品例如立轴、手卷和扇叶上,二人对古典语言的运用和表现与仿古册中大致相仿。这一点最直观的解释是,董氏确有若干作品还原,或是取用了古典语汇,但占比较少,而王氏则相反。谈及“仿”字,无出构图和笔墨两大语言要素,故以下我们便分别从这两个方面进行考察。

图17 [清]王时敏,《仿倪瓒春林山影图》,纸本水墨纵94.3 厘米,横43.8 厘米,上海博物馆(左)

图18 [明]董其昌,《小中现大册》之《临倪瓒山水》,纸本水墨纵45.6 厘米,横29.8 厘米,台北故宫博物院(中)

图19 [明]董其昌,《小中现大册》之《临倪瓒清閟草堂》,纸本水墨纵49.3 厘米,横34.9 厘米,台北故宫博物院(右)

图20 [清]王时敏《秋山白云图》,1649 年纸本设色纵96.7 厘米,横41 厘米故宫博物院(左)

图21 [明]董其昌《小中现大册》之《临黄公望拟北苑夏山图》纸本水墨纵54.4 厘米,横27.4 厘米台北故宫博物院(右)

图22 [明]董其昌《小中现大册》之《临子久山水》纸本水墨纵48.1 厘米,横26.5 厘米台北故宫博物院(左)

首先观察王时敏的三幅仿黄公望作品(图24—26)。三者的构图非常接近,虽然画在小幅纸面上,仍采用了全景式构图。近景的主要元素包括矮坡、水岸、作为一个单元的几株大树以及屋舍,中景以高高低低、贯穿山腰的树丛和另外一组房屋区隔出主峰,远景是一座主峰和两旁以淡墨(色)染出的几座远山。群山的排布和走势很明显参照了《小中现大册》中第九幅《临黄子久临董北苑夏山图》(图27),因为尺幅的关系减少了山体的数量,但排列仍颇紧密。伞状主峰的堆叠方式则与册中第十六幅《临黄公望拟北苑夏山图》相类,在山顶附近放置了矾头,半山稍高处的平台取自册中第十三和十八页之临子久山水(参见图22、23)。三页在主峰后的左右两侧都用淡墨(色)染出了远山,在近景矮坡附近不规则地安排了石块或土块,这也是大痴本人以及他所临、拟董源画面中的标志性元素。纵观此三页,主要构件皆有所本,其排布则基于黄公望较晚年时所采用的构图方式:有序排列每组单位图形,以简单的图形堆叠成复杂的结构,从而慢慢集结为一个整体。可见,王时敏仿黄公望的作品在构图上基本“忠实于”原作,风格鲜明、易于辨认。

图26 [清]王时敏,《仿古山水册》其一1666—1668 年 上海博物馆

图27 [明]董其昌,《小中现大册》之《临黄子久临董北苑夏山图》,纸本水墨,纵52.2 厘米,横34.2 厘米,台北故宫博物院

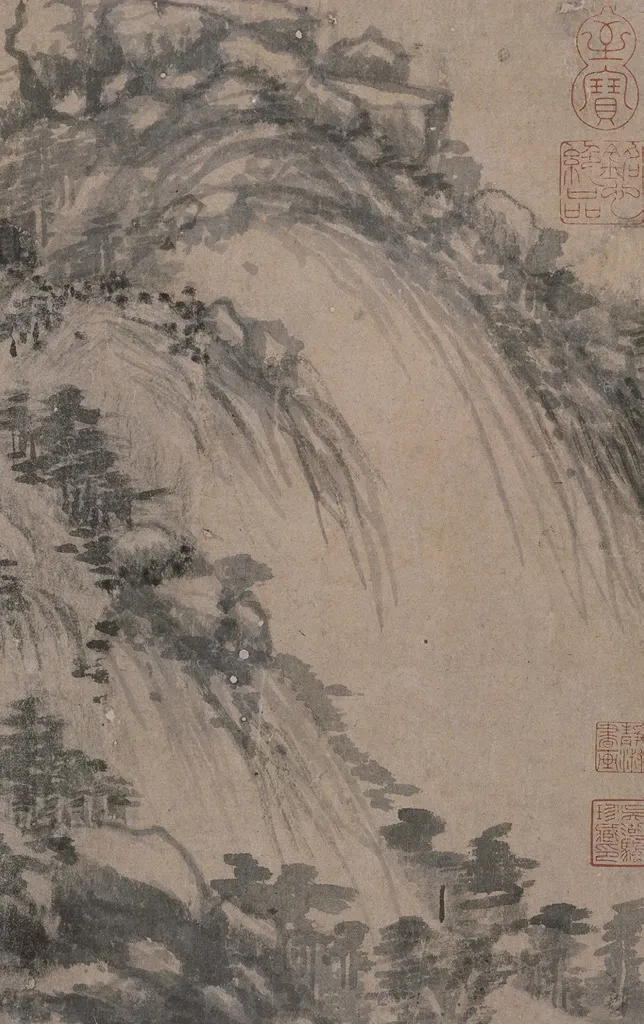

笔墨方面,最突出的是三幅画面中横苔点的高频使用,在几乎全部的山体表面、坡岸边缘、垒石凹凸处甚至树冠上,都铺陈着或浓或淡、排列规则的横点,其中山体和坡岸的横点绝大部分点在纵向运行的披麻皴上,形成纵横交织的笔墨组合,让山体和其他景物更具层次性和浑厚感。这个组合不是王时敏的发明。回看黄公望的代表作品如《富春山居图》卷(《无用师卷》《剩山图》)和《九峰珠翠图》等(图28),披麻皴叠加苔点的画法即有不少,只不过点子比较多样,窄横点、窄竖点、圆点,种种不一,分布也相对随意,十分符合大痴“荒率”的风格。披麻皴叠加横点在他的笔下只偶然出现,点画较为丰满(图29)。这一“偶然”恰被董其昌抓住了,他将之提取出来加以整饬,让横点有规律地排布在披麻皴(直皴)上,变得更有节奏(图30)。但董其昌是不满足于只实验一种语言的,因此这个组合并不总出现在他的仿黄公望图式中,44董其昌在绘制仿其他元代大师风格的作品时也经常运用这个组合。即便使用,横点也较多变,有时十分尖细(图31)。王时敏将它固定了下来(虽然也会有长短宽窄的些许变化,但整体是相对一致的),在仿黄公望的图式中反复地、大面积地使用,实际上就是强调和强化这个笔墨组合,使其成为标志性的“王时敏的黄公望”笔墨,同时,他审慎而富于秩序感的运笔也使这一语言变得可辨和可学。

图28 [元]黄公望《九珠峰翠图》局部台北故宫博物院(左)

图29 [元]黄公望《剩山图》局部浙江省博物馆(右)

图30 [明]董其昌,《仿古山水册》之一局部,1618 年,故宫博物院

图31 [明]董其昌,《仿倪黄山水》局部1626 年,私人藏

接下来考察董其昌的仿黄公望实例。我们同样选择了三开册页。第一幅以全景构图(图32),右侧山体形状、走势和结构方式颇类《小中现大册》第十六页《临黄公望拟北苑夏山图》,大痴图式中通常居于近景左右两旁的矮坡和其上的树丛在此页被拉至正中并极限放大,几乎占据整个画面的一半,失去了与中后景山体的比例。大痴惯用的房屋组合简化成倪云林式的方亭。第二幅看似仍为全景(图33),但山体结构、形态和画面组件诸如树木、房屋、矮坡等都做了简化处理,显得有些随意。中后景的山体和平坡右向倾斜,近景土坡及树丛却保持中正,画面由此失掉了平衡。树丛被拉高、放大,再次打破了整体的和谐。严格来说,这不是一个完整的构图。第三幅(图34),一水两岸的结构中仅留下了山(坡)和树两样元素,是倪耶?是黄耶?从图式看无疑属于前者,而山坡上渴笔拖出的披麻线条以及经过删减但仍提取了些许形态特征的树丛,透出些大痴的影子。这三幅“仿黄公望”的作品,只有第一幅可以见其图式,而第二和第三页以董其昌本人的题识来衡量,人们便很容易认为“不像”。再看笔墨。第一页,山体和近坡表面大面积施用了长披麻,边缘则用披麻皴叠加整齐排列的横点,前文已述,这是董其昌从黄公望的画面中提取并加以规范后的组合。此外,画家在主峰左侧加入了米氏云山的笔法,以浓淡墨点层层描画,既丰富了笔墨,也与主山体的语言相互自洽。由于采取了黄公望式的全景构图,加之大片披麻皴的施用,这页的大痴风格非常明确。值得注意的是山体和近坡的轮廓线条均被拉直,配合着也被拉直的、笔道挺立的披麻皴,让画面呈现出非常强烈的抽象意味。451597 年董其昌首先在《婉娈草堂图》中实验了“直皴”,当时他认为此为王维的笔墨风格,之后将之扩展到其他与王维有关的古代风格的作品中,并进一步在黄公望风格的画作里使用了此种笔法,上文提到的《江山秋霁图卷》亦为一例。参见石守谦,〈董其昌《婉娈草堂图》及其革新画风〉。上文讨论过,在山体表面以配合山脊的弧形来排列披麻皴会营造出动势和立体感,而此页中变成直皴后便没有了这一效果,山体显得扁平而静止。第二页的笔墨呈现多样而恣意,山体有浓淡的墨染,也有披麻皴,偶见披麻加横点,施布没有规律,或许为了配合右上倾斜、有些变形的构图,近景和山间树丛的树冠均以最浓的墨色拉出粗横点(有些是粗线)。第三页可谓极简,不仅构图,笔墨亦然,远山和近坡纯用渴笔拖出披麻,长短不一而疏密有致,算是整页最贴近黄公望的笔墨语言了。

图32 [明]董其昌,《仿古山水册》其一1618 年,纸本墨笔,纵42 厘米,横29.6 厘米故宫博物院

图33 [明]董其昌,《仿古山水册》其一无纪年,上海博物馆

图34 [明]董其昌,《仿古山水册》其一1616 年,故宫博物院

进一步比对董、王二人仿王蒙、吴镇和倪瓒的册页,我们得出了与以上观察相似的结论,限于篇幅,在此不赘。尝试总结他们仿元四家作品的一般规律:董其昌并不执着于还原或追踪古典的图式,他经常自由发挥,有时变形,有时撷取局部。46比较董其昌在绘制册页和其他形制如立轴、手卷等作品时,构图偏好略有不同。立轴和手卷多为全景式构图,这应当跟画幅相对较大、易于施展有关,也说明董氏或许不长于作类似“小中现大”的构图,或许将仿古册更多地作为笔墨实验,抑或兼而有之。但立轴和手卷不按照古典图式布局或将原有图式变形的情况同样存在。相比其他三家,他在作倪瓒“一水两岸”的构图时基本上“忠于”原作,然后通过结构更为复杂的远山(常常选择黄公望式的山体)来实现个人的实验和创造。王时敏则基本采用古典图式、做全景,通过增减、移动其中的构件来调节画面,使之变化和丰富(例如,山间平台是黄公望偶尔为之的一个组件,它被王时敏变成了结构中的要素,频繁置于画面中,位置和形状多变,成为突出的形式语言)。他构图的复杂性有时超过所本的图式,但得益于严谨、理性的布置,画面的风格源头始终明晰而稳定。源于对古典图式的取舍,董其昌和王时敏的仿作从图像上看,前者与原典的差距较大,即通常所说的“不像”,而后者则更“像”。47在第一节讨论沈周和文徵明对古典语言的处理时,我们没有刻意挑选题识中有“仿”字的作品,在此也略作说明。前文已述,沈周和文徵明距离元代大师的时代不远,语言脉络清晰,因此,梳理、恢复和摹仿元代语言不是他们的目标和任务。虽然文沈二人有不少画作的题识中有“仿某某”的文字,但此类画作不占多数。他们的终极追求,是将这些古典语汇为己所用,借以创造自己的风格,为此,他们都选择了融合的道路,我们因此而将取样的重点放在为数更多的、融汇前代语言和个人风格的作品,这也是沈周和文徵明创作的主体。事实上,中国山水画因其自身的“艺术史”特性,在评价一幅作品时,“像”与“不像”往往成为敏感甚或些许尴尬的标准,“不像”体现不出师承,太像则又缺乏创新与个性。任何有建树的画家,无一不在“像”(他所根植的古代经典)和“不像”(个人风格的探索和建立)之间寻求着突破。在郭熙(约1000—1090)的时代就存在着综合前人、以成一家的观念,他说:“大人达士,不局于一家,必兼收并览,广义博考,以使我自成一家,然后为得。”无论董其昌还是王时敏、王鉴,沈周或者文徵明,皆是如此。处在晚明画坛“古法湮灭”的特殊背景之下讨论“像”与“不像”的问题,本质上是考察画家作品与古典绘画语言之间的相互关系。那么,像与不像、或者说一幅绘画的血统是由什么决定的呢?是图式,抑或笔墨?我们认为首先是图式。如果把图式比作一个人的骨骼,则笔墨可视为发肤,二者结合形成了具有鲜明特性的个体(一幅画)。笔墨可以随时代和艺术家的个性处于不断发展和变化之中,属于古典的图式则相对稳定。这好比历代碑碣的拓本,尽管它们保留了字形而笔墨阙如,后世学书者仍可根据字的间架结构去探寻前代的书法。

在笔墨方面,董其昌和王时敏的追求大体趋同,他们都试图在层次和复杂性上超越元代大师。董氏的实验性更强,他基于一些基本要素进行变换(如前文所述,把披麻皴改成较为硬挺的直皴),或提取某种语言尝试新的组合,以期达到前人未有的表现效果。王时敏偏重于反复强调、规范元四家不同的语言,将之固定为某人的风格标志。他同时把董其昌对元人笔墨的理解和演绎继续推进,让那些带有实验性质的、未能成熟的方法变得成熟稳定。他还拓展了在敷色的山石表面叠加书法性墨色皴笔的技巧,这一技巧由学生王翚和孙子王原祁接续实践,逐渐成为正统派的标志性语言之一。此外,我们还注意到董、王二人缘于时代审美的笔墨异趣,主要体现在各自流露于笔端的力量感和表现意图的差别。董其昌笔底力量外放、重表现,似乎每一笔都在展示着某种“自我风格”,王时敏则力量内敛、柔韧含蓄,更关注对古典笔墨的演绎。诚然,力量的含蓄与外露是不同的审美趣味,并无高下之分。以戴进(1388—1462)为代表的明早期浙派画家接续南宋马远、夏圭的语汇,便以“行笔顿跌”称重。吴门画家厌其太过刻露而向元代大师学习,笔墨转为含蓄,但笔底的力量感较之元人仍然是外露的。王世贞批评沈周仿倪云林“笔力太过”,其实遒劲而外放正是沈周中年以后的笔墨特征。文徵明的“粗文”自不必论,即使“细文”的作品,在静谧温和的画面气氛中,其树石、山坡上的笔道依然时时尖劲(例如上海博物馆藏《真赏斋图》,图35)。48清中期以后张崟、钱杜分别以沈周、文徵明为规摹对象,致敬吴派风格传统,但是在笔墨表现方面仍然继承王时敏以来的含蓄、柔韧风格。这是一种审美思潮,明代是显现个性,王时敏把明代(即便是董其昌亦是如此)过于放纵的笔墨进行了收敛。从笔墨表现来看,张崟把沈周的笔墨收敛了,钱杜把文徵明的笔墨也收敛了。十九世纪对吴派风格进行了重构,但不是简单的重构,实际上的审美趣味已经发生了变化。文沈的后辈画家诸如陈淳、陆治(1496—1576)等人承接衣钵,亦大体如是,这或许是那个时代的审美趋向。49明代从院体、浙派到吴派的笔墨总体呈现出外向展示笔力的特征,及至晚明,书体也变得非常外放恣意,代表性书家诸如王铎、傅山、张瑞图等等。这种风格是缘于南宋院派画风还是明代社会风气中乐于展示自我的风潮,抑或兼而有之,本文未能进一步讨论,留待日后与有识之士共商。反观元代的四位大师,笔墨语言各具特性,但笔底力量皆以柔韧包裹,表达含蓄自持,即便是倪瓒作较易暴露的折带皴时也是如此。董其昌的笔墨重“自我表现”,其实未脱离明代力量外露的审美趣味。钱杜(1764—1845)批评他说:“予不喜董香光画,以其有笔墨而无丘壑,又少含蓄之趣。然其苍润纵逸,实自北苑、大痴酝酿而出,未可忽也”50[清]钱杜,《松壶画忆》卷下,清光绪十四年(1888)刻榆园丛刻《榆园丛刻》本,叶十八。,“少含蓄”就是我们所说的力量感外露。而王时敏的笔墨语言虽较之元代四位大师多层、复杂,但其柔中见力、引而不发的特性却更接近他们的笔墨精神,因此我们认为,与文沈和董其昌相比,王时敏更好地重构了元代大师的笔墨经典。当然,如果他只做了这一件事,还不足以成为清代的画坛领袖。作为一代大师,王时敏在晚年充分展露出个人风格,特别是进入七十岁之后,图像更趋平面化,笔墨结构复杂,设色作品的墨、色融为一体而层次清晰、墨彩透明。他的画面仍然保留了古典的图式,笔墨则全然进入了自由境界。51王时敏作于1666—1668 年的仿古册十开,笔墨是晚年的代表风格,画家年龄75—77 岁之间。上海博物馆藏。

图35 [明]文徵明,《真赏斋图》局部,1549年,上海博物馆

王季迁对董其昌做过如下的评价:“他不似元代大师集中于特殊的构图形式,也不摹仿他们定型的构图,而是以元代思想、元人的意思来发展出笔墨的趣味,为追随者创造出一个新的视点。我们可以说他进一步打破了元代大师们发展出的构图规则,他的作品时常超越构图上的准则,在笔墨上又试图超越元代的成就。”这与我们的考察结果一致。出于对笔墨的极致追求,董其昌的图画中与自然景物和古典图式的连接都让位于笔墨的生发,他曾说:“以境之奇怪论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水绝不如画。”而王时敏有一段名言谈论董氏、他本人及长孙原祁对黄公望风格的把握和演绎,或许更加全面:“元季四家,首推子久,得其神者,惟董宗伯,得其形者,余不敢让,若形神具得,吾孙其庶几乎!”52[清]赵尔巽,《清史稿》卷五百四,列传二百九十一艺术三,中华书局,1977 年,第13901 页。所谓“神”者,可理解为“以元代思想、元人的意思来发展出笔墨的趣味”,突出的是笔墨,而“形”是指构图。他强调笔墨与构图并重,认为孙儿原祁在这方面不仅超越自己,也超越自己的老师。此论不仅于黄公望风格适用,也可推及其他古代大师,这正呼应了本文开头王时敏的两则画跋,暗示董其昌其实未能“直接古人”。

晚清同光间,四王绘画的价格在艺术市场上一路高涨,超越前代的沈周、文徵明和董其昌,直逼宋元。53根据翁同龢日记中关于购藏四王作品的记录,四王的画价从19 世纪70 年代末开始不断攀升,进入19 世纪80 年代后更持续高涨。见白谦慎,《晚清官员收藏活动研究》,广西师范大学出版社,2019 年,第69—70 页.震钧(1857—1920)《天咫偶闻》记载:“近来厂肆之习,凡物之时愈近者,直愈昂。如四王吴恽之画,每幅直皆三五百金,卷册有至千金者。古人惟元季四家尚有此直,若之文、沈、仇、唐,每帧数十金,卷册百余金。宋之马、夏视此,董、巨稍昂,亦尽视四王而已。”54[清]震钧,《天咫偶闻》卷七,清光绪三十三年(1907)甘棠转舍刻本,第20—21 页。震钧所记是京城厂肆的情况,在千里之外的江南,四王作品的价格也同样飞涨,两位苏州籍大收藏家顾文彬(1811—1889)和吴大澂(1835—1902)所记载的购藏古书画品类中,四王均占据首席。55顾文彬《过云楼书画记》辑录沈周画作十四件,文徵明十六件,董其昌五件,王时敏五件,王鉴五件,王翚十三件,王原祁五件,“四王”合计二十八件。参见[清]顾文彬,《过云楼书画记》,江苏古籍出版社,1999 年。吴大澂《愙斋工手书金石书画草目》(约书于1893 年)列出所收书画一百九十三件,四王吴恽排在第一栏、且数量最多,达五十四件。王时敏五件,王鉴六件,王翚十七件,王原祁九件,四王合计三十七件。吴门四家共三十二件,其中沈周十件,文徵明十五件,唐寅三件,仇英四件。转引自白谦慎,《晚清官员收藏活动研究》,广西师范大学出版社,2019 年,第74 页。有学者认为这是政坛的“中兴”思潮投射在艺术鉴藏领域、特别是官员收藏家群体的结果。56中兴,即恢复康雍干的盛世。参见黄小峰,《晚清北京古书画市场中清初四王之境遇》,中央美术学院硕士论文,2005 年。这或许是一方面原因。对于上层文人而言,决定收藏趣味的根本因素不仅仅是政治上的驱动力,更多的是深植于血液中的传统士大夫品味。这种品味独立于历代皇家画院,却始终主导着文人山水画的创作和鉴藏,并在清初由王原祁和王翚输入到宫廷,四王画派从此成为清代画坛的正统。57关于这一点,章晖、范景中在《古典的复兴》一书的前言中曾有论述。参见章晖、范景中编,《古典的复兴》,上海书画出版社,2018 年。四王作品透析出画史的脉络,对于晚清尚古的收藏家而言具有下真迹一等的价值。譬如书法史上的王羲之书迹,早已杳如云鹤,唐代摹本便被后世奉若真品,这与晚清士人追捧四王如出一辙。由是观之,同光时期对“正统”画风的青睐本质上是主流鉴藏品味的又一次回归。

五 结语

1972 年罗樾[Max Loehr]发表了他关于“中国绘画阶段性”的著名观点,对海外中国画研究产生了深远的影响。58Loehr, Max. “Phases and Content in Chinese Painting.” Proceedings of the International Symposium on Chinese Painting,Taipei, 1970, pp. 285—297。罗樾的学生高居翰基本上继承了他的观点,高氏认为:“推动初期几个世纪中国画风格变化,并使我们能够讲述历史和传统的发展动因已经消失了。假如我们做一份其后几个世纪的年表,我们并不能在其中整理出呈现前后次序并具内在联系的一系列代表作品,而只能加些旁枝,也就是彼此不能构成连贯整体的相对短暂的画派和领袖。吴派、浙派、董其昌和他之后的正统画派,都是突出的例子。”见高居翰,〈关于中国画历史与后历史的一些思考〉,载《风格与观念:高居翰中国绘画史文集》,中国美术学院出版社,2011 年,第105 页。他认为:明末清初的一些画家并没有继承沈周、文徵明或是董其昌的风格和语言,而是直接跨越至元代甚至元以前去学习,这不符合中国画史“编年式进化”的规律。他称这些人为“画家学者”[painter scholar],他们的绘画冷静、理性,由于更关注过去画史的重要事件,与其说是艺术,毋宁称之为学者作品[works of scholarship],它们自成体系,因而似有必要将其从画史中移除。59参见[美]罗樾,〈中国绘画的阶段和内容〉,发表于1970 年。罗氏认为从元代开始中国绘画进入“超越再现”的阶段,按照这个发展脉络,石涛、弘仁、朱耷等人才是清初绘画的真正代表。而实际上,正是缘于文人画家自觉的画史意识,山水画的发展才始终没有脱离前代的经典,这种自觉引发了画史上古典风格持续的、阶段性的复兴,形成了所谓“绘画对绘画的影响”。绘画发展的规律在于“后代画家不是再造古代风格,而是通过自己时代的视相结构与组合方式对古代风格进行变革和演绎”,60[美]方闻,《心印》,第43 页。即通过融合进行演变从而催生新的风格。但也正因如此,沈周、文徵明时代开始的融合到了董其昌和王时敏的时代便出现了问题,古典的语汇变得模糊和支离。这时的画坛无疑需要一次新的复兴,而复兴的基石已然失去。王时敏耗去绘画生涯中的漫长岁月,试图恢复已经消失和模糊的古典面貌,最终找回复兴的基石,这项工作在中国绘画史上可谓前无古人,因之,他和他所代表的清初“画家学者”以及他们的作品非但不能剔除、更代表了那段画史主流的形状。61画史上较董其昌和王时敏更早的“跨越式”学习和模仿古代经典的画家是赵孟頫,但赵的实践并非系统性地复原和重构,打个比方,如果他像王时敏恢复黄公望的语言那样去复原董源的语言,那么我们今天对董源的认识就会大不一样了。

要言之,董其昌的贡献在于以理论归结了复兴的核心脉络,王时敏则通过对图像复原式的整理把董氏的理论变得具体化并具有可操作性。他超越了南宗的谱系,在南宗理论之上提出了画家正脉说,比董其昌的脉络更为开放、完备。62例如,将三赵纳入画家正脉。见[清]王时敏,〈题自画册贻圣符〉,《王奉常书画题跋》,载《中国书画全书》,第7 册,第916 页。他的主导使得古典语汇(尤其是图式)得以系统地被重构、保留和延续。至此,肇始于16 世纪后半叶、由画家和艺评家们共同参与推动的这场复兴古典的运动才真正完成。