区域数字鸿沟、技术主导失灵、政策在地化:城市数字治理能力的空间特征

2022-12-19○刘江

○刘 江

一 前 言

信息通信技术、大数据、人工智能、云计算等技术的创新迭代,不仅改变人们的日常生活,更日益“渗透政府的内外行政过程”,促进形成“电子政务”“网上政府”“数字政府”“智慧城市”的渐进式发展图景,并在近年来以“数字治理”实现“对原有概念的替换和演进”(1)颜佳华、王张华:《数字治理、数据治理、智能治理与智慧治理概念及其关系辨析》,《湘潭大学学报》(哲学社会科学版)2019年第5期,第25—30+88页。。所谓数字治理,是指在政府与市民社会、政府与以企业为代表的经济社会互动和政府内部运行中运用信息技术,易化政府行政及公共事务的处理程序,并提高民主化程度的治理模式。(2)徐晓林、刘勇:《数字治理对城市政府善治的影响研究》,《公共管理学报》2006年第1期,第13—20+107—108页。从电子政务到数字治理的概念迭代,并非只是政府系统的技术升级,而是政府从“告知模式”向“政民交流模式”的转型(3)黄建伟、刘军:《欧美数字治理的发展及其对中国的启示》,《中国行政管理》2019年第6期,第36—41页。。具体而言,数字治理是从传统“电子政务”技术层面到治理层面的跃升,既强调政府组织的内部“赋能”,重塑政府管理流程和提升服务品质,又实现对外部的公众“赋权”,使得公众可以借助信息技术所开辟的通道,参与到政府决策过程,(4)颜佳华、王张华:《数字治理、数据治理、智能治理与智慧治理概念及其关系辨析》,《湘潭大学学报》(哲学社会科学版)2019年第5期,第25—30+88页。进而促进公民与政府之间的互动,构建以公民为中心、政府提供便利化服务的治理转型之路(5)黄建伟、陈玲玲:《国内数字治理研究进展与未来展望》,《理论与改革》2019年第1期,第86—95页。。换言之,数字治理作为现代信息技术与治理理论融合的新型治理模式,借助信息技术的嵌入(6)刘祺:《当代中国数字政府建设的梗阻问题与整体协同策略》,《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)2020年第3期,第16—22+59+168页。,不仅改善政府提供信息和服务的质量,更体现治理的核心——以公民为中心的双向互动(7)黄建伟、陈玲玲:《国内数字治理研究进展与未来展望》,《理论与改革》2019年第1期,第86—95页。。

从实践角度看,数字治理被世界各国行政部门采用,正在成为一种全球趋势(8)Milakovich M.E.“Digital Governance: New Technologies for Improving Public Service and Participation”.New York: Routledge,2012.。中国数字治理萌芽于20世纪80年代,但长期局限于对政府组织的内部“赋能”,历经办公自动化到“三金工程”的启动,再到政府网站与政务服务平台建设的过程。近年来,尤其是随着“互联网+政务服务”战略的实施,政府部门逐渐重视政民互动的价值,数字治理向公众“赋权”的过程稳步推进,人民网地方领导留言板、基于政府网站建立的政民互动平台等为公众参与互动提供了一定条件。本文感兴趣的是:从城市角度看,各地的数字治理能力呈现何种空间分布特征?在技术、组织、环境三类因素中,城市数字治理能力建设是否依然是技术主导?就城市数字治理能力影响因素而言,其作用效果在不同区域是否存在差异?

现有文献主要集中于管理学视角,研究内容侧重于数字治理的内涵及相关概念辨析(9)颜佳华、王张华:《数字治理、数据治理、智能治理与智慧治理概念及其关系辨析》,《湘潭大学学报》(哲学社会科学版)2019年第5期,第25—30+88页;郑跃平、Hindy L.Schachter:《电子政务到数字治理的转型:政治、行政与全球化——评Digital Governance: New Technologies for Improving Public Service and Participation》,《公共行政评论》2014年第1期,第170—177页;黄璜:《数字政府:政策、特征与概念》,《治理研究》2020年第3期,第6—15页。、数字治理的经验描述(10)黄建伟、刘军:《欧美数字治理的发展及其对中国的启示》,《中国行政管理》2019年第6期,第36—41页;赵玉林、任莹、周悦:《指尖上的形式主义:压力型体制下的基层数字治理——基于30个案例的经验分析》,《电子政务》2020年第3期,第100—109页;何圣东、杨大鹏:《数字政府建设的内涵及路径——基于浙江“最多跑一次”改革的经验分析》,《浙江学刊》2018年第5期,第45—53页。、数字治理的发展图景(11)徐晓林、周立新:《数字治理在城市政府善治中的体系构建》,《管理世界》2004年第11期,第140—141页;鲍静、贾开:《数字治理体系和治理能力现代化研究:原则、框架与要素》,《政治学研究》2019年第3期,第23—32+125—126页。等,研究方法较为单一,偏重于经验总结与理论演绎,定量研究极少(12)王洛忠、闫倩倩、陈宇:《数字治理研究十五年:从概念体系到治理实践——基于CiteSpace的可视化分析》,《电子政务》2018年第4期,第67—77页。,尚不足以准确呈现城市数字治理的空间特征及其影响因素的空间分异性。鉴于此,本文从空间地理视角展开分析,采用空间自相关分析对城市数字治理能力的空间格局进行深入讨论,基于TOE框架对相关解释变量与数字治理能力之间关系作进一步检验,同时,运用地理加权回归模型深入探析数字治理能力影响因素作用强度的空间异质性。

本文试图表明:城市政府应当正视数字治理的区域间数字鸿沟,在数字治理建设过程中,应当强化“政民互动”这一治理核心,警惕技术供给导向和功利主义导向的建设思维,摒弃盲目跟随的政策策略,选用精准适用的数字治理能力提升方案。与既有文献相比,本文对我国南北、东西城市之间的数字治理能力空间集聚特征进行详细的分析,捕捉到内陆城市开始涌现数字治理能力“新热区”的新现象;发现城市数字治理能力的邻近效应不仅会在省域内产生影响,还会跨省域发挥作用,弥补了以往文献仅在省域内讨论邻近效应的不足;厘清了组织因素、环境因素与技术因素对城市数字治理能力不同程度的影响,对城市政府在数字治理建设过程中出现的诸多偏向(如技术投入导向、功利主义导向)提出了警醒。更重要的是,文章还清晰呈现了城市数字治理能力影响因素的空间异质特性,有助于启发城市政府在拟定城市数字治理能力提升政策时应充分考虑政策方案“在地性”要求。

二 文献回顾

既有空间地理研究表明,空间地理位置既会影响分析对象之间的空间状态(13)Tobler, W.“On the first law of geography: A reply”, Annals of the Association of American Geographers, 2004,94(2):304- 310.,又会影响政策方案的选择(14)Santolini.R.“Spatial effects on local government efficiency”, Papers in Regional Science, 2020,99(1):1- 23.,还将影响政策方案的作用效果(15)Kopczewska, K.“The spatial range of local governments: does geographical distance affect governance and public service?” Annals of Regional Science, 2013,51(3):793- 810.。因而,城市数字治理能力势必也会受到空间地理因素的影响,极有必要展开城市数字治理能力的空间分析。不过,现有文献对其涉猎较少,即使就近议题,也仅有少量文献围绕“区域间电子政务服务水平是否均衡”(16)丁依霞、徐倪妮、郭俊华:《基于TOE框架的政府电子服务能力影响因素实证研究》,《电子政务》2020年第1期,第103—113页;司文峰、胡广伟:《我国内地城市数字治理能力分布规律——基于地理区域、政务渠道、政务维度综合视角》,《数据分析与知识发现》2018年第9期,第1—9页。的问题展开描述性分析,以简单的回归分析发现邻近效应对地方政府电子政务服务能力具有显著影响(17)汤志伟、张龙鹏、李梅、张会平:《地方政府互联网服务能力及其影响因素研究——基于全国334个地级行政区的调查分析》,《电子政务》2019年第7期,第79—92页。。因而,现有文献对城市数字治理能力空间因素的挖掘还极为不足(18)刘江:《城市电子政务回应能力的空间效应研究——基于地级市的实证分析》,《电子政务》2020年第4期,第102—113页。。

就数字治理能力的影响因素,尽管既有文献所作的量化分析极少,但可从就近议题的研究中寻得分析基础。梳理有关电子政务发展的研究文献可知,技术—组织—环境框架(TOE)是颇具盛名的理论基础,在技术因素方面,信息化水平影响力大小之辩尚无定论(19)汤志伟、张龙鹏、李梅、张会平:《地方政府互联网服务能力及其影响因素研究——基于全国334个地级行政区的调查分析》,《电子政务》2019年第7期,第79—92页;汤志伟、郭雨晖、翟元甫:《社会—技术框架下的政务服务在线办理能力探究——基于334个地级行政区的数据分析》,《中国行政管理》2019年第1期,第37—44页。;在组织因素方面,诸多研究认为中国电子政务是政府推动的结果(20)丁依霞、徐倪妮、郭俊华:《基于TOE框架的政府电子服务能力影响因素实证研究》,《电子政务》2020年第1期,第103—113页;王立华、孙铭:《中美电子政务公共服务影响因素的比较研究》,《电子政务》2014年第10期,第96—102页。,组织因素的影响最大,但对组织因素的操作化及探讨流于表面;在环境因素方面,公众需求规模(21)汤志伟、张龙鹏、李梅、张会平:《地方政府互联网服务能力及其影响因素研究——基于全国334个地级行政区的调查分析》,《电子政务》2019年第7期,第79—92页;马亮:《政府创新扩散视角下的电子政务发展——基于中国省级政府的实证研究》,《图书情报工作》2012年第7期,第117—124页。、城市化水平(22)马亮:《政府创新扩散视角下的电子政务发展——基于中国省级政府的实证研究》,《图书情报工作》2012年第7期,第117—124页;Wu, Y., Bauer, J.M.“E-government in China: deployment and driving forces of provincial government portals”, Chinese Journal of Communication, 2010,3(3):290- 310.、对外开放度(23)马亮:《政府创新扩散视角下的电子政务发展——基于中国省级政府的实证研究》,《图书情报工作》2012年第7期,第117—124页;李文启:《我国地方政府开放程度的实证研究》,成都:西南财经大学硕士学位论文,2011年。等变量常被讨论,但相关论点尚存争议。城市数字治理是城市政府在电子政务建设基础上的治理升级,将技术—组织—环境框架(TOE)用于城市数字治理能力影响因素分析又将呈现何种形态?值得期待。另外,有研究认为,从数字政府的使用状况看,大量民众尚未享受数字政府带来的红利(24)Ma L.“Digital Divide and Citizen Use of E—Government in China’s Municipalities”.International Journal of Public Administration in the Digital Age(IJPADA), 2018,5(3):16—31.,而在数字政府建设过程中,政府与企业的深度互嵌,使得政府对企业有较强的依赖度。(25)马亮:《大数据治理:地方政府准备好了吗?》,《电子政务》2017年第1期,第77—86页。这是否意味着政府针对不同群体形成的差异化数字治理服务倾向,也会影响数字治理能力的发展?本文试图加以验证。

更重要的是,受地理空间非平稳性规律(26)Goodchild, Michael F.“The validity and usefulness of laws in geographic information science and geography”, Annals of the Association of American Geographers, 2004, 94(2):300- 303.的影响,城市数字治理能力影响因素的作用强度在不同区域势必存在分异特征。然而,除了少量研究简单提及影响因素存在地域差异(27)汤志伟、张龙鹏、李梅、张会平:《地方政府互联网服务能力及其影响因素研究——基于全国334个地级行政区的调查分析》,《电子政务》2019年第7期,第79—92页。的现象之外,既有文献大都忽略数字治理能力影响因素的空间异质问题,相应地,其所提的数字治理能力提升的政策建议往往是一体适用的(28)刘淑春:《数字政府战略意蕴、技术构架与路径设计——基于浙江改革的实践与探索》,《中国行政管理》2018年第9期,第37—45页。,这显然是欠妥的。

因而,选用新的研究视角和研究方法,探究城市数字治理能力的空间格局及其影响因素作用强度的区域异质性,对于深入认知中国城市数字治理的发展样态以及准确识别不同城市数字治理发展路径具有重要意义。

三 研究设计

基于以上研究目的,本文将以地级市为分析单位,综合运用空间自相关、空间回归模型、地理加权回归模型等多种空间分析方法展开分析。

(一)研究方法

其一,空间自相关分析。探析城市数字治理能力的整体分布状况,需借助全局空间自相关分析,其可判断城市数字治理能力的分布变化是否受到空间邻近效应的影响,常见衡量指标为Global Moran’s I指数,计算公式如下:

(1)

基于Local Moran’s I指数的局部空间关联指标(local indicators of spatial association,简称LISA)可详细呈现城市数字治理能力的局部分布特征。依据Anselin(29)Anselin L.“Local indicators of spatial association—LISA”,Geographical Analysis,1995,27 (2):93- 115.研究,LISA分析可能呈现五种局部空间特性:1.目标区域与邻近区域的观测值均高于平均值,形成高水平聚集的“热区”(High-High,HH);2.目标区域与邻近区域的观测值均低于平均值,形成低水平聚集的“冷区”(Low-Low,LL);3.目标区域观测值高于平均值,但邻近区域观测值低于平均值,呈现HL型(High-Low)的空间负相关;4.当目标区域观测值低于平均值,但邻近区域观测值高于平均值,呈现LH型(Low-High)的空间负相关;5.检测结果不显著时,表明目标区域与邻近区域空间不相关。

其二,空间回归分析。空间自相关分析属于探索性的空间分析方法,进一步的空间影响分析需选用空间回归模型。目前常用空间回归模型有空间滞后模型与空间误差模型。至于空间回归模型的选用,依据Anselin(30)Anselin L.“Exploring spatial data with GeoDa TM: a workbook”, Center for spatially integrated social science, 2005.的建议,需在进行拉格朗日乘子检验及相关检验的基础上综合判定。

空间滞后模型(spatial lag model,SLM)用以检验城市数字治理能力是否受到空间邻近效应影响。模型表达式:y=ρWy+Xβ+ε。其中,y为因变量城市数字治理能力,X为解释变量,β反映解释变量对城市数字治理能力的影响,ε为随机误差向量,Wy旨在检验城市数字治理能力邻近效应的存在,ρ代表滞后影响系数,若其达到统计显著,表示在控制其他解释变量后,目标城市数字治理能力受到邻近城市的影响。

空间误差模型(spatial error model,SEM)用以讨论邻近城市数字治理能力的误差冲击对目标城市数字治理能力的影响。模型表达式:y=Xβ+ε,ε=λWε+μ,其中,μ为正态分布的随机误差向量,Wε旨在检验扰动误差项中的空间依赖,λ为空间误差系数,若其统计显著代表邻近城市数字治理能力的误差项对目标城市构成影响,意即“可能有遗漏变量存在,而遗漏变量刚好具备空间自相关的特性”(31)邓志松、吴亲恩、柯一荣:《废票为何发生?兼论台湾选举无效票之空间效应》,《选举研究》2012年第2期,第71—100页。。

其三,地理加权回归分析。地理加权回归模型(Geographical Weighted Regression, GWR)是将城市数字治理能力的空间属性嵌入回归参数中,引入地理距离权重、以局域参数估计代替全域参数估计(32)Brunsdon C, Charlton F M.“Geographically weighted regression—modelling spatial non—Stationarity”,Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 1998, 47(3): 431- 443.的统计分析模型,可充分展现空间数据的非平稳性和相互差异(33)Fotheringham, A.S., Brunsdon, C.“Local forms of spatial analysis”, Geographical analysis, 1999,31(4), 340- 358.。模型如下:

yi=β0(ui+vi)+∑kβk(ui+vi)xij+εi

(2)

式(ui+vi)中表示城市i的地理坐标,βk(ui+vi)表示城市i的第k个变量的回归系数。

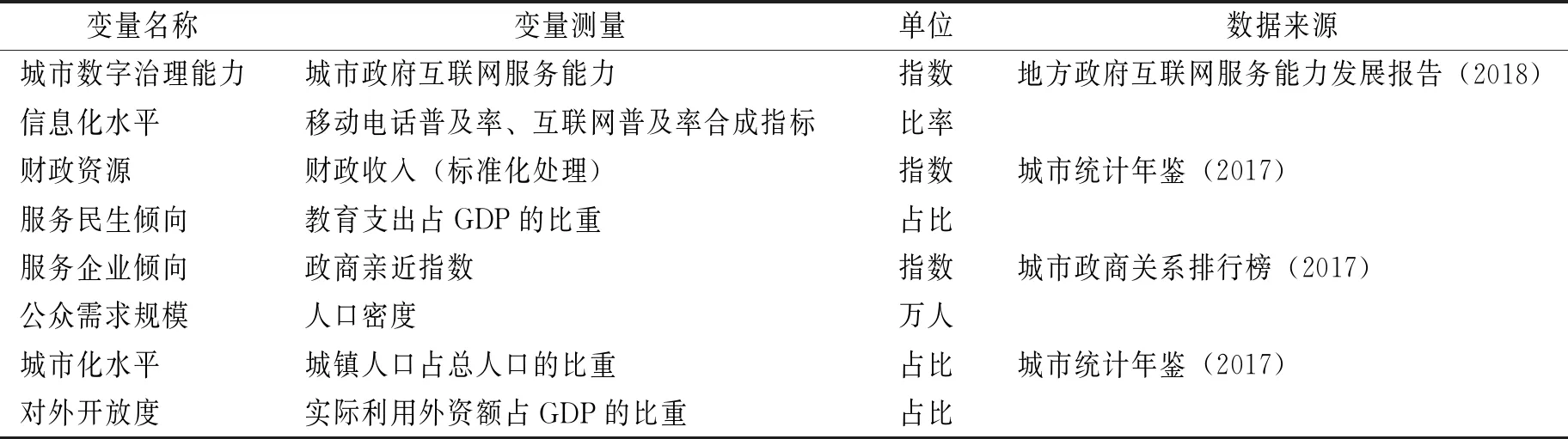

(二) 变量与数据

基于现有文献,本文选用TOE框架检验城市数字治理能力的影响因素,从技术、组织和环境三方面入手信息化水平、财政资源、服务民生倾向、服务企业倾向、公众需求规模、城市化水平、对外开放度等解释变量。鉴于数字治理主要服务类型为G2C(政府—民众)、G2B(政府—企业),服务民生倾向、服务企业倾向分别反映政府对数字治理服务两个主要服务对象(普通公众、企业公众)的服务倾向,通过检验两个服务倾向对城市数字治理能力的影响,以探讨城市政府在数字治理服务中是否存在服务倾向的群体差异。政府服务民生倾向的测量参考马亮(34)马亮:《需求驱动、政府能力与移动政务合作提供:中国地级市的实证研究》,《公共管理评论》2018年第1期,第25—45页。的做法,选用《中国城市政商关系排行榜》(35)聂辉华、韩冬临、马亮,等:《中国城市政商关系排行榜(2017)》,北京:中国人民大学国家发展与战略研究院,2018年。中“政商亲近指数”作为政府服务企业倾向的代理变量,意即政商关系越亲近,政府服务企业倾向越强烈。

被解释变量方面,目前尚无直接测量“城市数字治理能力”的观测数据,本研究以《中国地方政府互联网服务能力发展报告(2018)》(36)电子科技大学智慧治理研究中心:《中国地方政府互联网服务能力发展报告》,成都:电子科技大学, 2018年。中的“互联网服务能力”指标值作为“城市数字治理能力”的代理变量,原因是该报告的“互联网服务能力”指标值是目前最接近城市数字治理能力的观测数据,其由基于互联网的服务智慧能力、服务提供能力、服务响应能力和三个次级指标组合而成,兼顾信息技术手段、服务供给和政民互动等数字治理的关键要素。该指标数据由电子科技大学智慧治理研究中心通过大数据采集与人工采集相结合而得到,并被诸多学者研究使用,表示其具有一定科学性。该指标数据全面涵盖334个地级行政区。为全面呈现城市数字治理能力水平,本文在第4部分解析空间特征时将334个地级行政区均纳入地级市城市的分析范畴(自治州、地区或盟相当于少数民族地区的地级市城市),但第5部分的空间回归分析与地理加权回归分析,受限于数据,仅就286个样本城市进行讨论。此外,以边界邻近衡量地理邻近的空间关系。变量测量及数据来源的具体信息详见表1。

表1 变量测量与数据来源

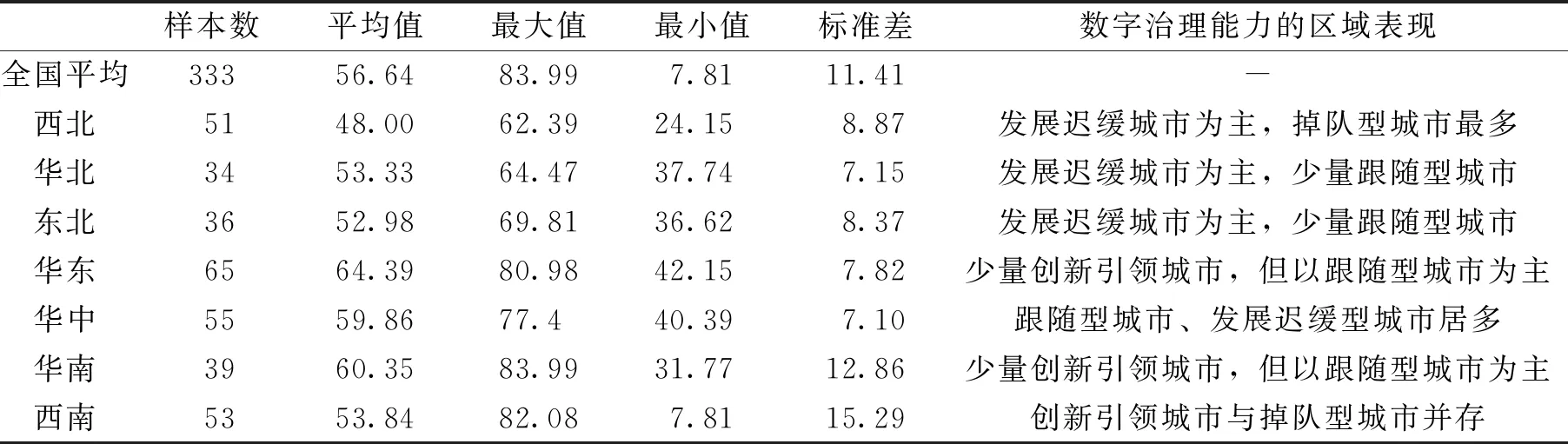

四 城市数字治理能力空间集聚特征分析

以334个地级行政区为分析样本,城市数字治理能力均值的区位分布(见表2)为:华东>华南>华中>西南>华北>东北>西北。华东、华南地区城市总体属于数字治理引领者,多个创新引领城市(得分>=80)出自其中(如深圳、汕头、宁波等);华中地区城市数字治理水平最均衡(标准差最小),但多为跟随型城市(得分介于60~79.99之间)和发展迟缓城市(得分介于40~59.99之间);西南地区城市数字治理能力差异最大,既有排名前列的创新引领城市(如成都),也有排名垫底的极度落后城市(山南市)。北方城市缺乏创新引领者,其中,华北、东北地区类似,发展迟缓城市居多;西北地区城市数字治理能力整体最低,发展迟缓城市居多,且有数量最多的掉队型城市(得分<39.99)。概言之,城市数字治理能力的区域间数字鸿沟依然明显,呈现突出的南北分异格局,并非丁依霞等(37)丁依霞、徐倪妮、郭俊华:《基于TOE框架的政府电子服务能力影响因素实证研究》,《电子政务》 2020年第1期,第103—113页。所言的“地区间‘数字鸿沟’不显著”。

表2 城市数字治理能力的区位分析

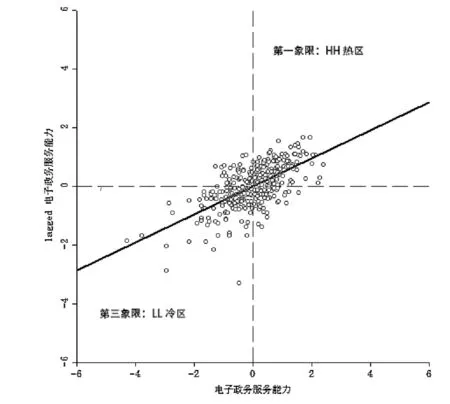

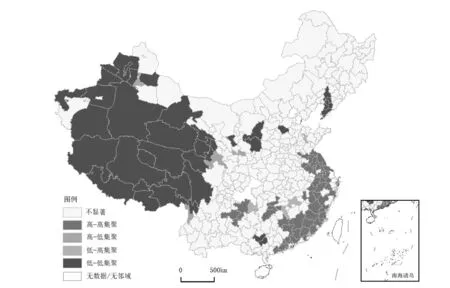

为详细呈现城市数字治理能力的空间特征,本文借助GeoDa软件进行Global Moran’s I指数分析与LASA分析。Global Moran’s I指数在p<0.05水平上达到统计显著要求,其值高达0.4768;Global Moran’s I散布图(见图1)斜率为自下而上的直线,大多数样本落入第一象限(热区)或第三象限(冷区)。进而表明,城市数字治理能力总体上具有较强的空间依赖性,目标城市数字治理能力较高,邻近城市数字治理能力亦较高,反之亦然。

图1 城市数字治理能力Global Moran’s I指数 资料来源:作者自制

LISA分析详细呈现了城市数字治理能力的空间集聚特征(见图2)。总体而言,东部沿海数字治理能力“强强集聚”与西部少数民族聚居区“弱弱集聚”的对比依然鲜明,但可喜的是,数字治理能力“热区”不再是东部沿海城市的专利,内陆城市开始涌现 “新热区”,传统的电子政务东西分异格局正逐步被打破。具体而言:

图2 城市数字治理能力空间集聚LISA分析 资料来源:作者自制

(1)东部沿海传统“热区”集聚与内陆城市“新热区”涌现并存。江浙闽粤等地沿海城市,以及安徽、江西等邻近沿海的部分内陆城市,围绕沿海地区形成“第一热区”;华中地区的湖南、西南地区的贵州等地部分城市在内陆发展出“新热区”(第二热区),打破了中西部地区在经济社会发展过程中长期缺乏“热区”(38)罗庆、李小建、杨慧敏:《中国县域经济空间分布格局及其演化研究:1990—2010》,《经济经纬》2014年第1期,第1—7页;狄乾斌、韩帅帅、韩增林:《中国地级以上城市经济承载力的空间格局》,《地理研究》2016年第2期,第337—352页。的既有格局。数字治理能力领域内陆“新热区”的涌现,与学者此前指出的“中西部地区电子政务水平落后于东部”(39)吴昊、孙宝文:《当前中国电子政务发展现状、问题及对策实证研究》,《国家行政学院学报》2009年第5期,第123—127页。空间形态相比,表明城市数字治理能力的空间格局已悄然调整,沿海向内陆扩散的势头正悄然形成。原因可能在于:内陆城市政府近年来逐渐意识到数字治理的重要价值,学习效仿沿海城市的先进经验,加大数字治理建设力度,促进高水平数字治理能力从沿海城市向内陆城市的扩散,逐步在内陆城市涌现数字治理能力“新热区”。不过,目前内陆“新热区”规模尚小,若能让“沿海向内陆”的空间扩散效应持续发挥作用,数字鸿沟逐渐缩小未来可期,否则,数字鸿沟尚有继续扩大的风险。

同时,“热区”分布还表明,城市数字治理能力的邻近效应并非学者此前认为的“仅限于同一个省份内部”(40)殷存毅、叶志鹏、杨勇:《政府创新扩散视角下的电子政务回应性实证研究——基于全国923家县级政府门户网站的在线测评数据》,《上海行政学院学报》2016年第4期,第35—45页。,还会跨省域发挥作用。本文推断,城市特别是东部沿海城市之间激烈的“同侪竞争”,不但会激发省域内城市之间对数字治理建设经验的相互模仿,还促使城市政府向地理邻近的省外数字治理先进城市进行经验学习,进而促成“热区”的跨省域集聚。

(2)城市数字治理能力尚有三大“冷区”。西北地区的青海与新疆、西南地区的西藏等地,与青海、西藏接壤的甘肃、四川、云南等地部分城市,共同形成面积巨大的少数民族聚居“第一冷区”,少数民族聚居“冷区”再次证明数字治理能力的邻近效应会跨省域产生影响;陕西延安、榆林,广西贵港、来宾等欠发达城市,形成“第二冷区”。意外的是,沈阳、大连两个副省级城市,亦未在数字治理方面发挥引领作用,反而与周边城市在东北地区形成“第三冷区”。“冷区”集聚的原因可能在于:这些城市未有东部沿海城市激烈的“同侪竞争”,其周边也缺乏数字治理建设引领城市,“得过且过”心态得以传染,长此以往,“弱弱集聚”态势形成,并与东部沿海及部分内陆城市的“强强集聚”形成鲜明对比。

(3)数字治理能力的空间负相关表现为:其一,邻近“第一冷区”的乌鲁木齐、怒江自治州、甘南自治州、平凉等城市,并未受“冷区”邻近效应影响,在数字治理方面反而具有较好表现,进而呈现HL型的空间负相关,但其创新引领能力极为有限,未能带动周边低水平城市共同进步。其二,沿海或内陆的潮州、淄博、宜春、株洲等城市呈现LH型的空间负相关,即周边城市数字治理能力较高,但这些城市却处于掉队状态。其余城市数字治理能力的空间集聚未达到统计显著要求,表示其处于空间随机状态。

五 城市数字治理能力影响因素及其空间异质性分析

为检验城市数字治理能力影响因素,尤其是探析其影响因素的空间异质性,本文展开空间回归分析和地理加权回归分析,将城市数字治理能力作为被解释变量,基于TOE框架识别其解释变量。

(一) 城市数字治理能力的影响因素分析

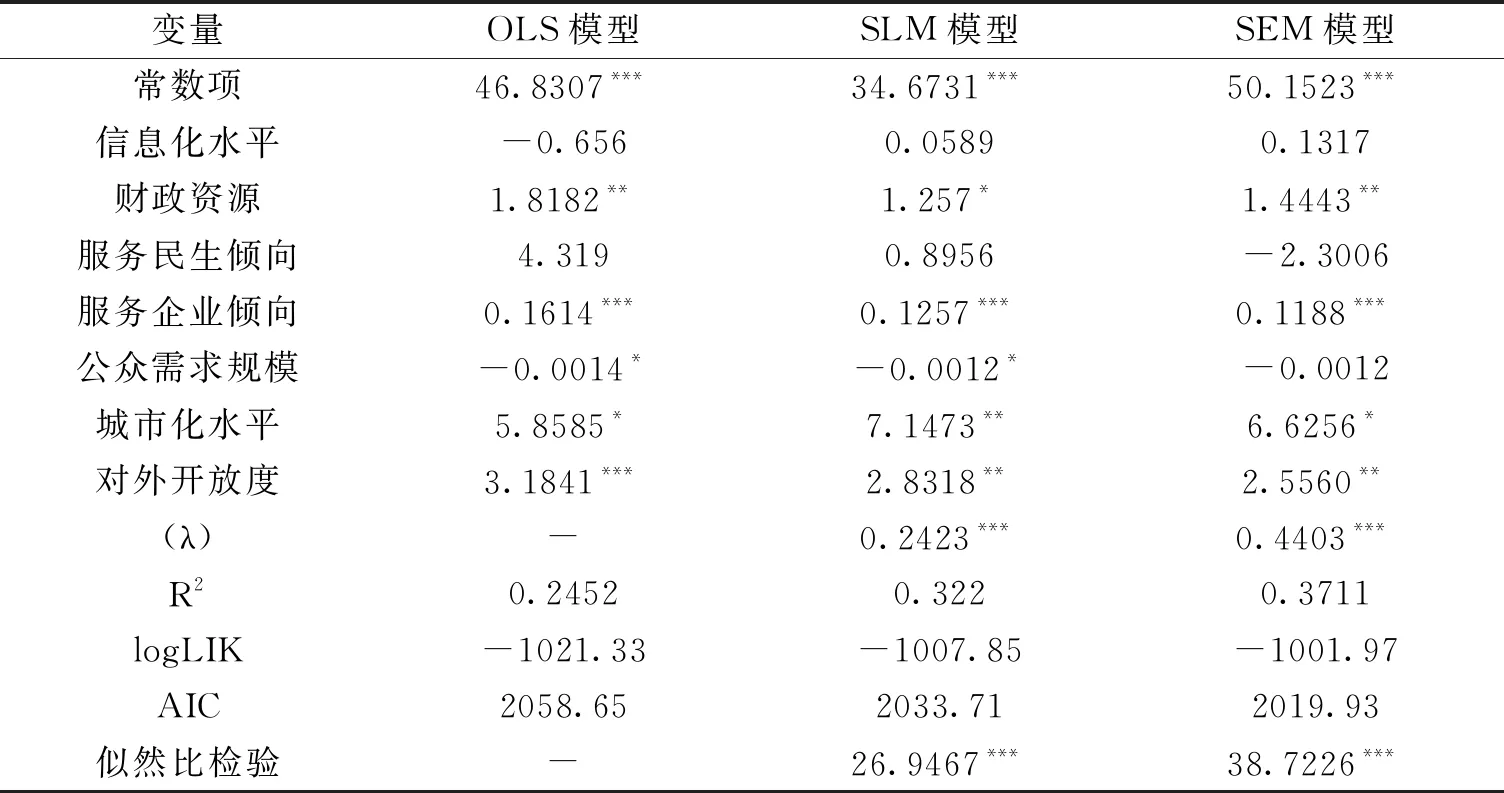

针对空间回归分析模型的选择,拉格朗日乘子及相关检验可知(见表3),Moran指数(误差)显著为正,表明存在回归误差具有较强的空间依赖性,背离了OLS模型的基本假设,需采用空间回归分析模型,并且发现LM error比LM lag更显著,且R-LM error显著但R-LM lag不显著。表4的模型拟合度数据显示,SEM模型的R2(0.3711)高于SLM模型和OLS模型的相应值,且其logLIK、AIC值相较为最优。故选用SEM模型检验城市数字治理能力影响因素最为恰当,以下分析以SEM模型的结果为主。

表3 城市数字治理能力空间分析模型检验

表4 城市数字治理能力影响因素回归分析

模型显示(见表4),在组织因素方面,财政资源、服务企业倾向对城市数字治理能力具有显著的正向影响,服务民生倾向的影响负向但不具有显著性,意即城市数字治理存在显著的服务倾向群体差异。究其原因,中国数字治理起步较晚,目前仍处于供给导向发展阶段(41)王立华、孙铭:《中美电子政务公共服务影响因素的比较研究》,《电子政务》2014年第10期,第95—102页。,数字治理建设中的硬件投入、软件及服务支出等对政府财政的依赖度依然较高;针对城市政府的服务倾向群体差异,一方面如学者的解释,鉴于经济增长与地方官员晋升的高度关联性(42)Li H, Zhou L A.“Political turnover and economic performance: the incentive roles of personnel control in China”, Journal of Public Economics, 2005,89 (9/10):1 743-1 762.,地方政府通常将追求经济增长目标凌驾于社会发展、人们生活水平改善之上,进而形成企业偏向的制度环境(43)任太增:《政府主导、企业偏向与国民收入分配格局失衡——一个基于三方博弈的分析》,《经济学家》2011年第3期,第42—48页。;另一方面,近年来各级政府持续强调优化营商环境,亦强化了城市政府在数字治理建设中服务企业倾向的影响力。

在环境因素方面,城市化水平、对外开放度对城市数字治理能力具有显著的正向影响,原因可能在于:城市化水平与对外开放度愈高,社会对城市政府提升其管理水平与服务质量的紧迫性要求愈强,进而促进了数字治理建设的进程。此外,公众需求规模的影响微弱,这也在一定程度上印证了前述“城市数字治理存在服务倾向‘群体差异’”的观点;在技术方面,信息化水平的影响未达统计显著要求,表示技术主导的城市数字治理能力路径已然失灵。概言之,组织、环境因素是影响甚至是制约城市数字治理能力的主因,这为信息技术仅为数字治理的工具手段,不应过分强调技术性(44)韩兆柱、马文娟:《数字治理理论及其应用的探索》,《公共管理评论》2016年第1期,第92—109页。,数字治理并非技术升级,而是政府治理模式转型(45)黄建伟、刘军:《欧美数字治理的发展及其对中国的启示》,《中国行政管理》2019年第6期,第36—41页。等观点提供实证证据。同时,数字治理存在的服务倾向群体差异反映出当前城市政府在数字治理建设中的功利主义导向。

空间回归模型还显示,空间滞后估计参数在p<0.01水平上达到统计显著要求,再次证明相邻城市间的数字治理能力具有较强的空间依赖性。空间误差估计参数λ在p<0.01水平达到统计显著要求,表明尚存在本文忽略掉的一些因素,如政府制度、官员行为等,通过误差项对城市数字治理建设产生一定影响。

(二)城市数字治理能力影响因素的空间异质性分析

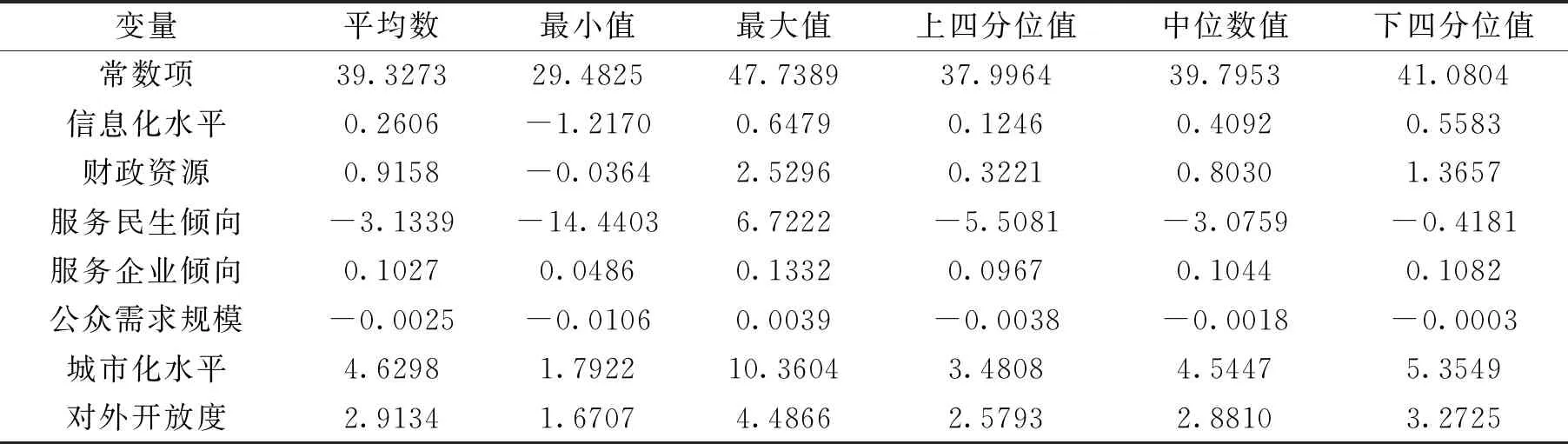

前述空间回归分析基于空间平稳假设,无法呈现影响因素的空间异质性,该部分遂引入地理加权回归模型,借助Arcgis软件对其加以探析。GWR模型的拟合度为0.4148,高于OLS模型,其AIC小于OLS模型;城市样本局部回归模型的标准差残差范围为[-3.3241, 2.6262],其中约98.6%的范围在[-2.58,2.58],表示其在p<0.05水平上呈随机分布。由此表明,GWR模型的整体拟合效果良好。各变量系数值基本统计(见表5)显示,除服务企业倾向、公众需求规模外,其余变量回归系数在空间上波动较大,说明其对城市数字治理能力的影响存在空间异质特征,进而证实城市政府在推进数字治理能力过程中不能盲从一体适用的政策路径,而要根据影响因素的空间异质特征选择差异化的、在地适用的政策方案。城市数字治理能力影响因素的空间异质特征与差异化政策建议分析如下图3。

表5 地理加权回归模型估计结果

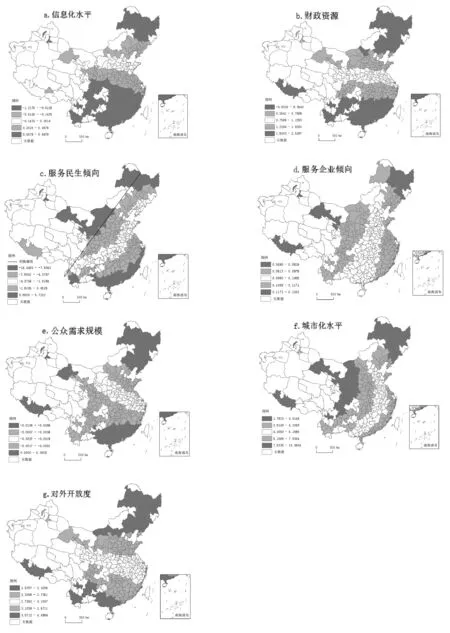

信息化水平对城市数字治理能力影响的空间异质性特征。回归系数空间分布显示,回归系数由南向北递减,表示信息化水平对城市数字治理能力的影响自南向北逐渐减小,最高正值出现于四川、湖北、安徽、浙江沿线以南区域,而吉林、黑龙江等东北地区信息化水平对其数字治理能力的负向影响达到最高值。在信息技术层面,在相同条件下,强化信息技术推广与应用的配套措施,南方地区城市可获得比其他区域更好的政策效果。

财政资源对城市数字治理能力影响的空间异质性特征。回归系数空间分布显示,回归系数自南向北递增,表示财政资源对城市数字治理能力的影响由南向北逐渐增加,最大值出现于东北地区,环渤海湾地区次之,可能与其数字治理发展尚处于完善信息基础设施阶段有关,因而对财政依赖度偏高;最小值出现于西南、中南、华南及福建沿线以南区域,意即其财政资源对其数字治理发展的影响相对较小。由此表明,在相同条件下,增加财政资源的投入,东北地区城市在提升数字治理能力方面可获得比其他区域更大的政策效益。

服务民生倾向对城市数字治理能力影响的空间异质性特征。从回归系数空间分布看,回归系数大致呈自东向西递减趋势,最高负值大致出现于胡焕庸线沿线以西区域,表示其服务民生倾向对城市数字治理能力的相对压力最大。可能正如陆大道等学者的观察,胡焕庸线两侧基本公共服务存在明显落差(46)陆大道、王铮、封志明,等:《关于“胡焕庸线能否突破”的学术争鸣》,《地理研究》2016年第5期,第805—824页。,胡焕庸线沿线以西城市的数字治理建设仍处于政府供给导向而非公众服务导向,在政策注意力上,民生服务与数字治理建设之间尚属竞争关系;回归系数最高正值出现于华南及闽浙地区,其服务民生倾向对城市数字治理能力的促进影响相对较大,代表其数字治理建设与民生服务之间已有良好的结合。

图3 城市数字治理能力影响因素的空间异质性特征

服务企业倾向对城市数字治理能力影响的空间异质性特征。从回归系数空间分布看,回归系数自东向西递减,但波动偏小,说明服务企业倾向的影响整体相对稳定。相较而言,回归系数最大值出现于东北地区,表示其服务企业倾向对数字治理能力的相对影响最强;而甘肃、新疆、西藏等少数民族聚居区回归系数最小,表示其数字治理能力受服务企业倾向的相对影响最弱。

公众需求规模对城市数字治理能力影响的空间异质性特征。回归系数整体较小,表示其对城市数字治理能力的整体影响微弱。空间分布显示,回归系数自南向北递减,最高负值出现于东北地区,可能与其服务企业倾向相对影响最强有关;最高正值出现于西南、华南及福建等地,表示其公众需求规模对数字治理能力的相对影响较大。

城市化水平对城市数字治理能力影响的空间异质性特征。从空间分布看,回归系数由东向西递减,说明城市化水平对城市数字治理能力的影响自东向西逐渐减小,其中,东北地区城市数字治理能力受城市化水平的影响最大,东南沿海次之,宁夏、陕西、四川、贵州等地及以西的内陆地区,其城市数字治理能力受城市化水平的相对影响最小,这可能与其城市化质量偏低(47)王德利、方创琳、杨青山,等:《基于城市化质量的中国城市化发展速度判定分析》,《地理科学》2010年第5期,第643—650页。有关。因而,在相同条件下,增强城市化水平,东北地区可获得比其他地区更大的数字治理能力提升。

对外开放度对城市数字治理能力影响的空间异质性特征。空间分布表明,回归系数由南向北递减,表明对外开放度对城市数字治理能力的影响自南向北逐渐减小,其中,华南地区、西南沿边地区城市数字治理能力受对外开放度的相对影响最大,而东北地区受其相对影响最小,这可能与东北地区开放程度不高有关(48)廉晓梅:《东北振兴过程中的对外开放:总体思路与对策》,《东北亚论坛》2007年第5期,第34—37页。。华南地区城市长期属于对外开放的高地,并带动西南沿边城市,为数字治理能力提升探寻出对外驱动路径。

六 结论与建议

针对既有文献对数字治理的定量研究偏少尤其是空间特征分析欠缺的问题,本文基于空间地理视角和地级市为分析单位,运用空间自相关分析详细呈现城市数字治理能力的空间格局,在TOE框架下选用空间误差模型检验城市数字治理能力的影响因素,借助地理加权回归模型探析城市数字治理能力影响因素的空间异质特征,主要结论如下:(1)城市数字治理能力的区域间数字鸿沟突出,南北分异特征明显,北方城市欠缺创新引领者;东西分异格局有被打破之趋势,虽然东部沿海“强强集聚”与西部少数民族聚居区“弱弱集聚”的对比依然鲜明,但内陆城市开始涌现“新热区”;(2)城市数字治理能力的空间邻近效应显著,且会跨省域发挥影响。组织因素(服务倾向、财政资源)、环境因素(城市化水平、对外开放度)是影响甚至是制约城市数字治理能力的主因,技术因素对其影响有限;(3)城市数字治理能力影响因素的空间异质性突出。南方地区信息化水平,东北地区财政资源、城市化水平,华南地区及西南沿边地区对外开放度,对其数字治理能力的正向影响最强;南方地区的财政资源、西部内陆的城市化水平、东北地区的对外开放度,正向影响最小;胡焕庸线沿线以西的服务民生倾向,东北地区的信息化水平、公众需求规模,负向影响最大。

对此,本文建议:其一,正视数字治理的区域间数字鸿沟,推进数字治理建设的“精准扶贫”。针对城市数字治理能力南北分异,以及西部少数民族聚居区及欠发达地区数字治理能力“冷区”集聚的问题,应适时启动数字治理建设“精准扶贫”工程,通过对口支援、定点帮扶、交流学习等方式,促进数字治理能力提升“自南方向北方”“自沿海向内陆”扩散和转移,逐步培育数字治理能力的区域性“新热点”,进而缩小区域间的数字治理能力差距。其二,警惕数字治理建设的技术供给导向和功利主义导向,坚守政民互动的治理核心与公共服务供给的均等化原则。一方面,纠正“数字迷信”“技术决定论”的错误导向,城市政府应让数字治理建设回归政务服务导向,尤其要强化治理的本质与核心——政民互动;另一方面,在服务型政府的理念下,企业公众、普通民众同为政府的服务对象,应当警惕在功利主义导向下数字治理服务倾向单一群体甚至群体歧视现象,可以允许针对不同类型公众提供差异化的数字治理服务内容,但不应当出现重视企业公众的服务需要而漠视普通民众服务诉求的情形。其三,摒弃盲目跟随的政策策略,选用数字治理能力提升政策时应充分尊重“在地性”要求。近年来,“互联网+政务服务”“加强数字政府建设”新语境激发了各级各地政府推进数字治理建设的新热潮,但不应盲从一体适用的路径策略,应在数字治理能力影响因素空间异质性分析的基础上,结合地方实际,选择精准适用、符合“在地性”要求的备选方案。比如,在选择数字治理能力提升的政策方案时,鉴于南方地区信息化水平对其数字治理能力的影响最突出,因而南方地区城市强化信息技术的应用与推广更易显现政策成效;同理,在东北地区适度增强数字治理建设的财政资源投入,亦会获得比其他地区更高的政策价值。