我国研究生教育质量研究热点的可视化分析

——基于2010-2021年CSSCI及核心期刊文献分析

2022-12-19杨云敬

杨云敬

(上海师范大学 教育学院,上海 200234)

研究生教育肩负着高层次人才培养与科技创新的重要使命,是科技进步与民族复兴的重要基石。随着高等教育普及化的发展,研究生教育也进入新的发展阶段。全国研究生教育工作会议于2020年首次召开,随后教育部印发了《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》等文件,这标志着高质量发展成为研究生教育的主旋律,研究生教育质量成为国家及社会关注的重点。研究生教育质量关系着高层次人才培养质量、科研竞争力以及社会主义现代化建设进程。近年来,我国研究生教育招生规模不断扩大,发展速度空前提升,教育质量问题逐渐显现,如何提升与保障研究生教育质量成为研究者关注的重点。因此,本文借助SATI3.2、Ucinet6.0、NetDraw等软件,梳理2010-2021年CNKI核心期刊和CSSCI来源期刊中已发表的相关文章,试图以可视化方式呈现研究生教育质量研究领域的研究现状及研究热点,以期为日后相关研究提供借鉴。

一、数据来源与研究方法

本研究在中国知网(CNKI)全文数据库中进行高级检索,以“主题=研究生”并且“主题=教育质量”为检索条件,将期刊年限设定为“2010-2021年”,期刊来源选择“核心期刊”和“CSSCI”,进行精细检索;共检索到829篇相关文献;经人工将会议纪要、讲话稿、征文公告等非学术论文剔除后,保留543篇有效文献,将其以Endnote题录格式导出,作为数据源。

利用SATI3.2对年份、作者、期刊、关键词进行数据频次统计,以此了解研究生教育质量研究的基本情况;对作者、关键词进行字段抽取、频次统计,最终生成共现相似矩阵,利用Ucinet6.0、NetDraw软件获得相应的作者共现知识图谱和关键词共现知识图谱,进而分析目前研究生教育质量研究领域的核心作者群体和热点主题并得出结论。

二、数据统计及图谱分析

(一)文献年度分布

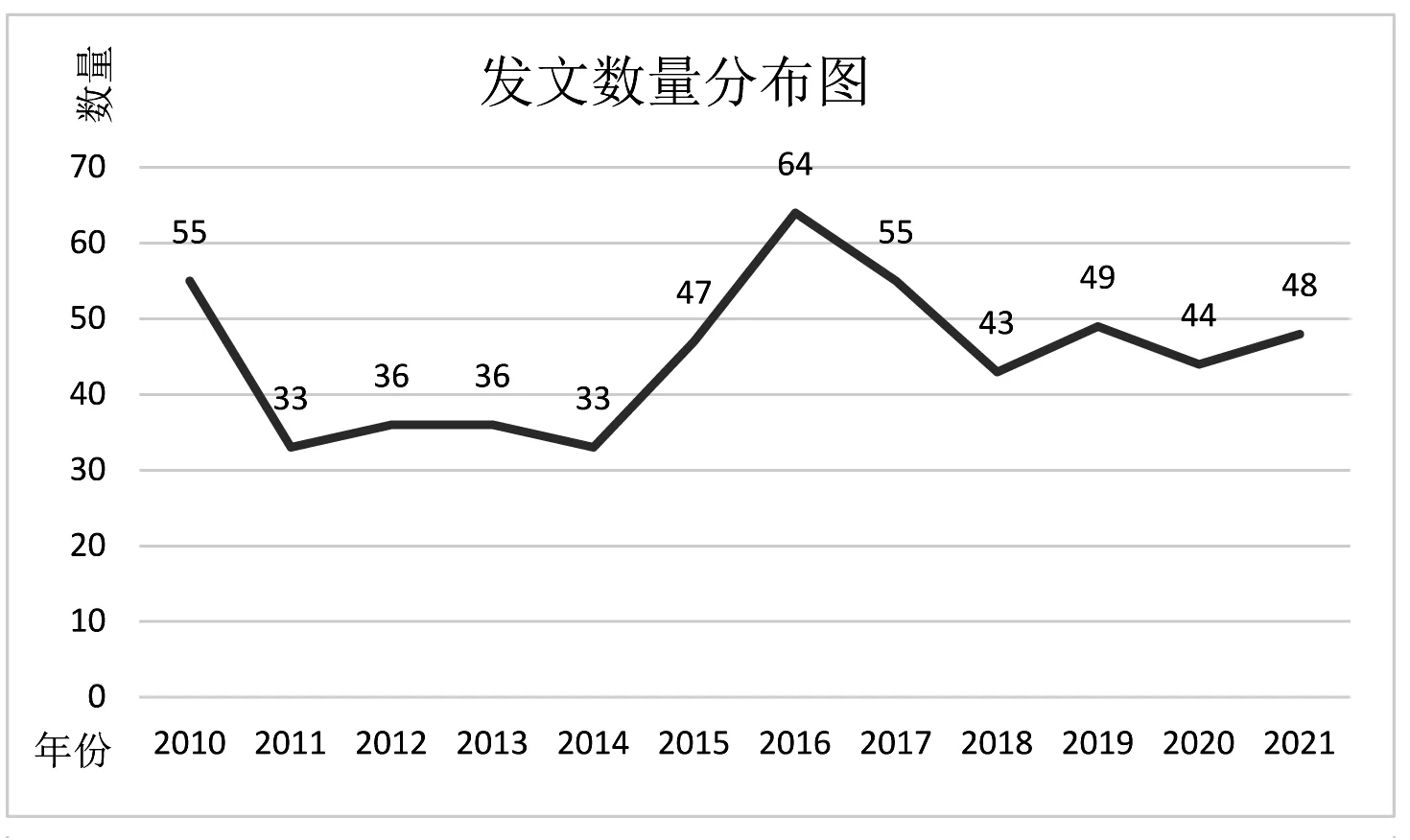

文献数量可以反映某一领域内当前研究的热点与趋势。将有效数据导入SATI3.2中,选择“年份”进行字段抽取和频次统计,将统计结果导入Excel,进行折线图统计分析,得到研究生教育质量研究文献的年份分布图,如图1所示。

由图1可知,从整体上看,论文发表数量波动相对较小,2010-2011年下降幅度稍大;2011-2014年较为平稳;2015-2016年呈上升趋势,并在2016年形成峰值;2017-2021年呈下降趋势,但波动幅度不大;总体上来看维持在较高水平,每年发文量均在30篇以上。2010年国家发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,明确提出提高研究生特别是博士研究生培养质量。2014年国务院学位委员会召开全国研究生教育质量工作会议,出台了《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》,这一系列政策的出台在一定程度上推动了研究生教育质量研究。

图1 我国“研究生教育质量”期刊(核心期刊和CSSCI)文献数量分布图

(二)文献作者分析

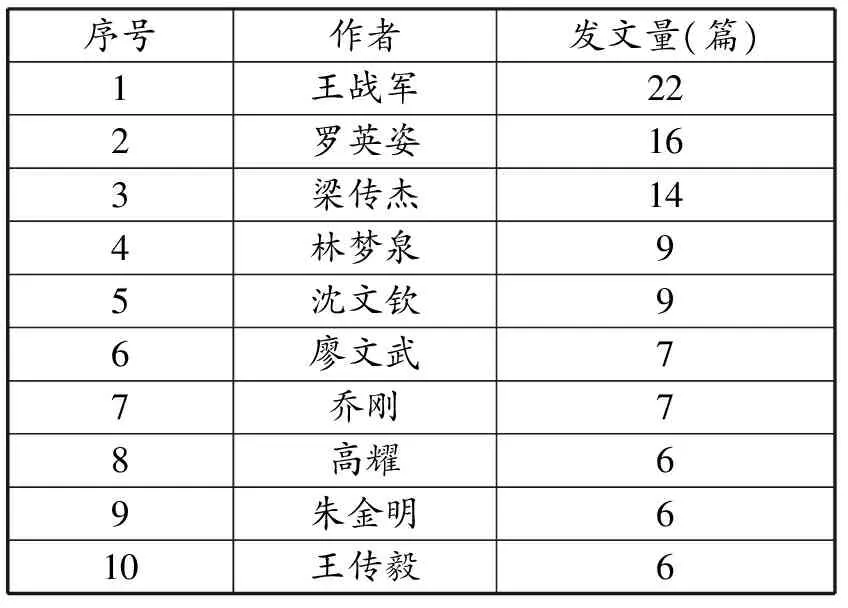

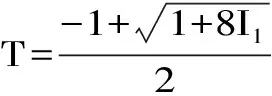

通过对核心作者的分析,可以了解该研究领域核心作者群体。利用SATI对“作者”进行字段抽取和频次分析发现,543篇有效文献共有101位作者。为了确定核心作者的数量,本文根据普赖斯定律(M=0.749*(N max)1/2,N max即所统计年限中发文量最多的那位作者发表的论文数量)对核心作者进行分析。根据普赖斯公式,M= 0.749*(22)1/2=8.239,按照四舍五入的原则,取整数8,可知论文发表量为8篇及以上者可称为核心作者,共计5位,如表1所示。据统计发文量最多的是王战军,其次是罗英姿与梁传杰。

表1 研究生教育质量研究作者分布表(前10位)

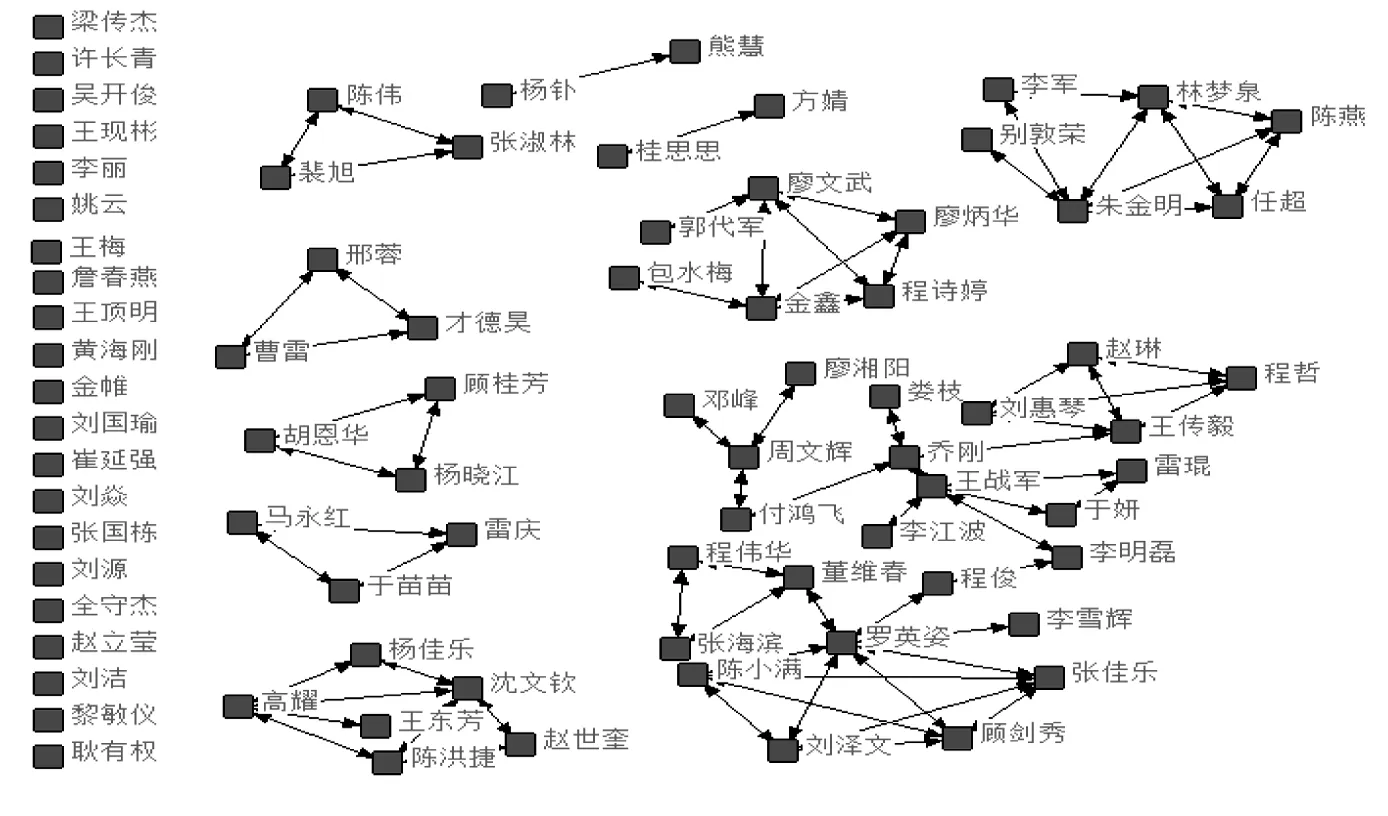

其次,利用NetDraw软件对转化后的作者共现矩阵进行了分析,得到了作者合作关系网络图,如图2;其中节点代表作者,连线代表作者间的合作关系,节点越大表示发文量越多,连线越多表示作者间合作越密切。由图2可知,王战军、罗英姿、廖文武、沈文钦等学者的节点圆圈相对较大,连线较多;这表明研究生教育质量领域研究已形成一小部分研究团体。但具体来看,大多来自同一研究机构,多为同事或师生关系,跨单位合作相对较少,且核心作者间合作研究有待进一步加强。核心作者发文量为70篇,发文总量为543篇,发文贡献率为13%,这表明研究生教育质量研究领域科研生产能力较强的作者群体初步形成,但还需进一步扩大与加强。

图2 研究生教育质量研究作者合作网络图

(三)文献来源分析

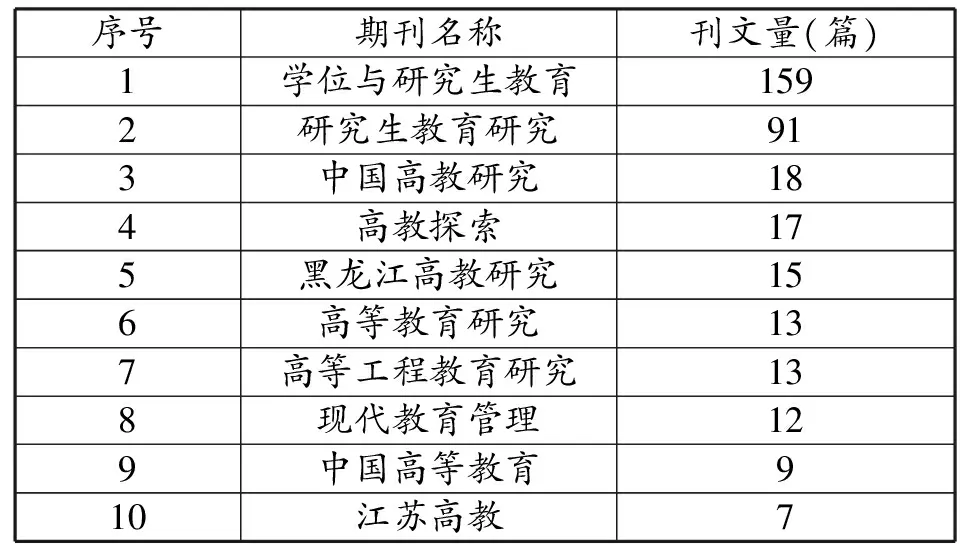

文献来源统计可以反映研究生教育质量研究成果的分布情况。利用SATI软件,对数据“来源”进行字段抽取和频次统计发现,所有文献来源于115种期刊,表2只呈现了刊文量排名前十的期刊。其中《学位与研究生教育》刊载量最多,为159篇,占总文献的29%,表明该期刊是研究者发表成果的首选。其次是《研究生教育研究》,发文量为91篇,占期刊发文总量的17%。《学位与研究生教育》与《研究生教育研究》共刊载250篇期刊,占刊文总量的46%,这两本刊物贡献了研究生教育质量研究领域近一半的文献总量,可见这两本刊物是研究生教育质量研究的主阵地,是该研究领域的核心期刊。此外,《中国高教研究》《高教探索》《黑龙江高教研究》等刊物共刊文92篇,占刊文总量的17%,此类期刊均为教育类核心期刊。由此可见,研究生教育质量研究成果分布具有集中性的特点,且以教育类核心期刊为主。

表2 研究生教育质量研究期刊(前十)来源分布表

(四)关键词分析

表3 研究生教育质量研究高频关键词

三、研究主题分析

结合可视化分析结果,本研究对相关文献进行二次检索并系统阅读、归纳主题,发现自2010年以来,研究生教育质量领域研究热点可归纳为五大研究主题,即研究生教育质量保障研究、研究生教育质量评价研究、专业学位研究生教育质量研究、博士生教育质量研究以及国外研究生教育质量比较研究。

(一)研究生教育质量保障研究

研究生教育改革不断深化的同时,研究生教育质量保障引起国家的高度重视,也成为学者研究的重点。以往研究聚焦于研究生教育质量保障模式的选择及保障体系的构建。研究生教育质量保障体系是由各质量利益相关者组成的有机系统,从宏观层面上看,政府、高校、社会都是研究生教育质量的利益相关者,三者均为研究生教育质量保障的主体。各主体应充分发挥各自的职责,政府应进行宏观调控,成为“有限政府”和“有效政府”;高校应强化主体意识,完善自我评估机制,构建内部质量保障体系;社会应充分发挥其监督作用[1]。国外根据质量保障实施主体的不同分为四种质量保障模式,即社会机构主导型模式;政府主导型模式;高校为主,政府为辅的合作型模式;政府、社会机构、高校多元混合型模式[2]。有学者认为我国应建立以市场为核心的政府、市场、学术“三元协同”型质量保障模式[3]。目前我国研究生教育质量保障体系存在“中央政府越位、省级政府及高校缺位、保障体系结构不均衡、保障方法单一”[4]等问题。对于如何健全研究生教育质量保障体系,学者们进行了多方面研究,提出应促进以高校为主体的内部保障体系和外部监督体系协同发展,加强质量文化建设[5]。内部质量保障体系和省级教育质量保障体系建设还存在不足,应从理念更新、制度建设、监测评估体系建设、质量文化建设等方面加强内部教育质量保障[6]。高校应承担起研究生教育质量保障的责任,从培养过程、导师队伍建设、淘汰机制建设等方面加强研究生内部教育质量保障[7];省级教育部门应加强在质量保障中作用的发挥[8]。综上所述,各主体应增强主体意识,充分发挥各自的作用,建立健全内外部教育质量保障体系。

(二)研究生教育质量评价研究

教育质量评价是教育质量保障的重要一环,是提升教育质量的关键。目前国内研究生教育质量评价研究聚焦于不同学位类型的质量评价、教育评价指标体系的构建、国内外研究生教育质量评价比较等方面。不同学位类型的研究生教育在培养目标、质量标准、培养模式等方面均存在差异,质量评价指标应根据其培养目标和教育特点构建。学术型研究生教育重在培养学术研究人才,培养过程要求体现学术性。在评价指标上,刘春惠等根据学术型研究生教育的特点,将师资力量、理论教学质量、学位论文水平、社会评价及适切性作为评价指标。专业学位研究生教育以培养具有良好职业素养的高级应用型专门人才为培养目标,具有实践性特点。其教育质量评价应侧重于生源质量、师资队伍、教学方式、实践教学和社会评价等方面[9]。在评价标准上,理论分析能力、创新能力、科研能力应是学术型研究生教育质量评价的重要标准;而专业型研究生应侧重于实际问题解决能力的考察[10]。目前我国研究生教育质量评价还存在评价主体单一、评价指标同质性强、评价范式单一等问题。基于此,汤晓蒙等提出应促进评价主体的多元化,强调多元评价主体的合作,充分发挥政府、高校、社会的评价监督作用[11]。王战军从学位类型角度,提出应根据培养目标与教育特点设置适合不同学位类型的评价指标[10]。王传毅等从人才培养和社会贡献两大维度构建了省域研究生教育质量评价指标体系[12]。殷玉新指出,传统的研究生教育质量评价范式具有“重物轻人”的局限性,应构建“过程本位”研究生教育质量评价范式,强调条件和结果的同时更注重培养过程[13]。综上所述,研究者从微观和宏观角度对研究生教育质量评价进行了研究,既指明了问题也提出了改进对策。

(三)专业学位研究生教育质量研究

2009年我国开始全面招收全日制专业学位研究生。随后《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》等一系列政策文件的颁布,促进了专业学位研究生教育的发展,与此同时,教育质量问题也引起了学者们的关注。目前我国专业学位研究生教育质量保障存在“中央政府一元主导,省级政府及高校主体缺失;质量标准倾向学术标准,与市场行业脱节;内外部保障机制不完善;评价标准偏学术化,实践性标准重视不足”[14]等问题。基于此,刘冰等提出构建国家主导、高校主体、行业指导、社会参与的质量治理体系,形成多元共治的保障格局[15]。针对省级政府权责不明的情况,应构建省级专业学位研究生教育质量保障体系,重点关注四个层面,即“加强省级层面对教育质量的统筹协调、加强实践环节的质量监控、加强导师团队的能力建设、加强重点环节的质量把关”[16]。高校应增强主体意识,承担培养责任,严格把关专业学位教育质量保障“投入-过程-产出”三个环节。投入,包括生源质量、导师队伍、培养经费等;过程,包括能力培养、思想道德教育等;产出,包括学位论文、毕业生就业率、社会评价等[17]。教育质量的保障还有赖于科学有效的评估机制。在评价主体上,构建政府、社会、高校、学生“四位一体”的多元评价主体[18]。在评价指标上,从专业学位研究生教育的职业性特点出发,将生源质量、师资队伍、教学方式、实践模式、社会评价作为评价指标。在评价方式上,采用内部自我评价和外部同行评价有机结合的评价方式,使评价更具科学性和可靠性[19]。总的来看,过往学者主要针对专业学位研究生教育质量保障体系和评价体系的建设展开研究,以期提升专业学位研究生教育质量。

(四)博士生教育质量研究

博士教育位于高等教育金字塔的顶端,其质量关乎着国家创新能力和国际竞争力,对推动我国社会主义现代化建设进程至关重要。“双一流”建设实施以来,博士生招生规模不断扩大,其质量与规模能否实现齐头并进成为关注的焦点。在全球化背景下,我国学术型博士生教育面临诸多挑战的同时,专业学位博士教育问题逐渐显现,出现了专业学位与学术学位博士生培养同质化、培养主体单一、导师制度落实不到位、实践能力培养欠缺、博士生能力提升与发展需求错位等现象[20]。针对如何提升博士生教育质量,学界进行了本土化研究和国内外比较研究。就本土化研究而言,李丽等从博士生教育质量影响因素角度提出,从学科水平、学术氛围、导师指导及科研条件四方面提高博士生培养质量[21]。牛风蕊等从培养过程角度提出,加强博士生培养过程的管理,以学生发展为中心,关注其成长过程;加强课程体系建设,构建课程质量评价制度;加强中期考核力度,全面贯彻落实“预答辩”制度;以促进博士教育质量的整体提升[22]。罗英姿、刘泽文等从评价模式角度认为,博士生教育质量评价应突出博士生主体地位;关注毕业博士发展质量;采用多维度综合评价视角[23]。就国内外比较研究而言,研究大多聚焦于国外博士生教育质量评价及教育质量保障的经验借鉴上。在教育质量评价方面,洪茜等人基于对澳大利亚的研究认为,我国在构建质量评价框架时应将学生发展作为评价的核心质量观;综合多元利益相关者视角;探索评价具体要素[24]。在教育质量保障方面,陈玥聚焦于美国教育经验,认为我国应建立健全相关法律法规,完善教育质量标准;设置相关组织机构,充分发挥其保障作用;加强培养过程管理,建立内部自我评估机制[25]。通过比较研究,对于当下我国博士生教育质量保障体系和评价体系的建设具有一定借鉴意义。

(五)国内外研究生教育质量比较研究

通过文献梳理发现,欧美发达国家是主要比较对象,研究内容聚焦于教育质量保障及教育质量评价。就教育质量保障研究而言,有学者从微观层面探索提升和保障教育质量的路径。如王彦玲等对美国教育认证体系进行阐述,分析其特点,认为应基于我国专业学位教育认证实际,构建中国特色的专业学位教育认证体系[26]。大多学者从宏观层面分析国外教育质量保障体系建设。如丁云华基于英美研究生教育外部质量保障特点提出,我国应在评价方式的转变、政府职能的转变、教育认证制度的构建、第三方评估机构的完善等方面借鉴其成功经验[27]。而岳英从宏观层面对英国研究生教育内部教育质量保障体系的生成与运行情况进行了分析,认为政府应通过宏观调控手段发挥引导和规范作用;高校应树立质量保障的责任主体意识,以制度建设促进质量文化的发展[28]。完善的教育质量评价体系是提升与保障研究生教育质量的关键环节。我国应构建政府主导、学校主体、社会机构积极参与的多元质量评价体系,发挥协同治理作用[29]。金帷在此基础上进一步提出,应树立以“学”为中心的研究生教育质量评价理念,突出研究生在教育质量保障机制中的主体地位,将学生的教育满意度评价纳入评价体系[30]。评价指标的制定应坚持统一性与多样性,根据评价对象的差异制定不同的指标体系,各类指标之间应均衡而又有侧重,选择能充分反映研究生教育整体质量的指标;采用内外部评估相结合的评价方式。制定有关的政策、法律依据,保障社会评价的法律地位;建立完善的、真正意义上的相对独立于政府的社会评价中介机构;健全高校完善的自我评价体系,逐步建立自我监督和自我发展机制;以此推动我国教育质量评价体系的构建。总体而言,目前国内学者对国外研究还处在比较借鉴层面,研究的深度和广度还有待进一步拓展。

四、结论与展望

本文通过对CSSCI和核心期刊数据库中2010-2021年以研究生教育质量为主题的543篇文献进行可视化分析,得出以下结论:研究生教育质量研究已取得一定成果,已形成小规模研究团体,但核心作者间合作有待加强;教育类核心期刊是目前研究生教育质量研究成果呈现的主要载体;研究内容聚焦于质量保障及质量评价研究,国际化研究以经验借鉴为主;基于此,提出以下几点建议。

(一)凝聚研究力量,注重学术合作

研究生教育质量研究领域已形成一小部分研究团体,大部分为三四人组成的小规模研究团体,且他们之间更多为同事或师生关系,来自同一研究机构,跨单位的学术合作相对较少,未来研究应注重跨界合作研究;核心作者间的合作较少,核心作者群是研究生教育质量研究的风向标,具有导向作用,应加强核心作者间的学术合作,推动研究生教育质量研究作者群的建设。同时,可以建立相关机构,为其提供学术交流平台,加强该领域学术交流与合作,进一步推动作者群体的构建。

(二)拓展研究主题,注重微观研究

在研究热点与主题方面,教育质量、质量保障体系、质量评价、专业学位、博士生教育等成为研究热点,研究内容主要聚焦于不同类型、不同层次研究生教育质量保障体系及评价体系的构建。未来研究可从微观层面入手进行深入研究,如将研究生教育满意度作为质量评价指标之一,进行课程设置改革,通过课程教学质量反映研究生教育质量,构建淘汰机制,加强质量监控等。教育国际化、研究生创新能力培养等相关内容逐步受到学界的关注,应进一步展开研究。

(三)聚焦研究方法,注重实证研究

目前,研究生教育质量研究以理论研究为主,实证研究相对缺乏。已有实证研究大多以问卷的方式进行个案研究,研究方法较为单一。因此,在未来的研究生教育质量研究中应该将理论研究与实证研究相结合,实现研究方法的多元化。此外,研究者可以利用大数据对我国研究生教育发展现状进行监测评估,以此对研究生教育质量进行分析。在量化研究发展的同时,也注重质性研究方法的运用,深入探究研究生教育质量保障机制、培养模式、评估机制等问题,有效提高研究生教育质量水平。