东江干流中下游河床近期演变特征及趋势分析

2022-12-17黄长伟

黄长伟

(广东河海工程咨询有限公司,广州 510610)

1 概况

东江是珠江流域的主要河流之一,与西江、北江和珠江三角洲组成珠江,发源于江西省寻邬县桠髻钵,上游称寻邬水,南流入广东境内,至龙川合河坝汇安远水(又名定南水)后称东江。东江流经龙川、东源、源城、紫金、惠阳、惠城、博罗至东莞市的石龙,石龙以下习惯称东江三角洲,分南、北两支,南支称东莞水道,北支为东江北干流,再分成河网注入狮子洋,最后经虎门出海。东江干流由东北向西南流,河道长度至石龙为520 km,至狮子洋为562 km,石龙以上河道平均比降为0.39‰[1-2]。

改革开放以来,广东省社会经济、农村城市化和城市工业化的发展十分迅猛,对土地及岸线资源需求迅速增加,河道被开发利用的程度不断加深,使得河床河势发生显著变化[3-4]。在东江流域,中下游河段受人类活动影响显著,包括围河造地、无序采砂等现象时有发生,使得河床形态和河道两岸地形发生一定的变化[5]。

本文主要分析东江干流中下游河源至惠州段的近期河床演变特征,并对河道未来的河床演变趋势进行预测(流域水系如图1所示),研究得到的河道平面、纵向变化等成果可为河道采砂、水文站管理、通航管理、水域岸线控制等提供技术参考[6]。

图1 东江流域水系示意

2 河床平面变化

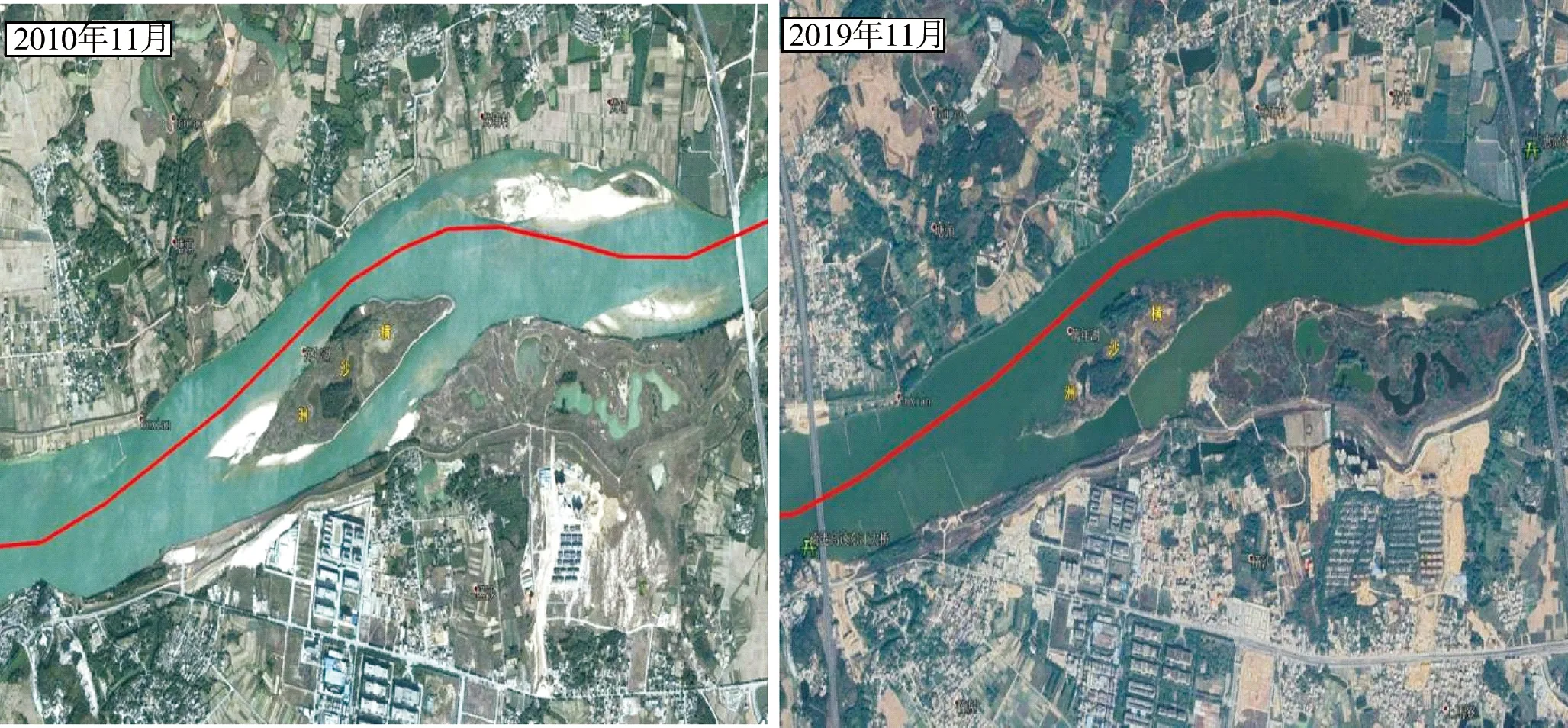

如图2~图4所示,河源—惠州河段处于山区宽浅河床到平原河流的过渡段,河面较宽,部分河道两岸存在阶地,部分河段出现河漫滩,河道的平面形态既有山区宽浅河床的特征也有平原河流的特点。河源—观音阁河段河床质为砂卵石,观音阁—惠州河床质为砂质。受上游不同的来水来沙条件及梯级水利枢纽影响,河道的深泓线出现平面摆动,但河岸的山体节点和两岸较发育的坝田淤积浅滩形成的低河岸对河势有较好的控制作用,该河段两岸及江心洲的影响并不明显[7]。近20余年来,城区河段堤围建设完善,对河势平面变化也存在一定的制约作用。往年人类行为活动导致的沙洲、边滩下切,河段设为永久禁采区后,也存在一定的淤积回填,河源—惠州河段河岸河势没有发现明显的变化。1997—2003年,河中的江心洲、心滩、边滩未发现明显的位移,河道平面变化较小;2003—2009年,部分河段江心洲及心滩受到人为蚕食,边滩及坝田淤积区河床高程显著下切,通过不同年份部分河道卫星遥感图对比发现,2005—2008年,芦洲河段江心洲面积迅速减小,洲头及洲尾沙洲高程已降至水面以下,左岸边滩坝田淤积区也侵蚀破坏较为严重,至2019年,此河段左岸滩地和丁坝区均已淤积回填;惠河高速公路东江大桥下游横沙洲附近河段。

图2 芦洲镇附近河段不同时期卫星图片对比示意

图3 横沙洲附近河段不同时期卫星图片对比示意

图4 惠州汝湖独洲段不同时期卫星图片对比示意

从2010—2019年卫星对比图上可见,横沙洲上游右岸岸滩冲刷,河流过水面积增大,沙洲右下翼有明显人为活动,平面面积减少1/3;从2004—2008年汝湖独洲段卫星图片对比发现,独洲洲头处已被切开,左汊边滩侵蚀严重,2004年左汊基本不过水,2008年卫片显示左汊上下游已贯通,独洲左右汊分流比发生改变,可能会对河道河势稳定及主汊(右汊)的通航造成一定的影响,至2019年,汝湖独洲段已完成发育成为两汊河段。

3 河床纵向变化

3.1 平均高程变化

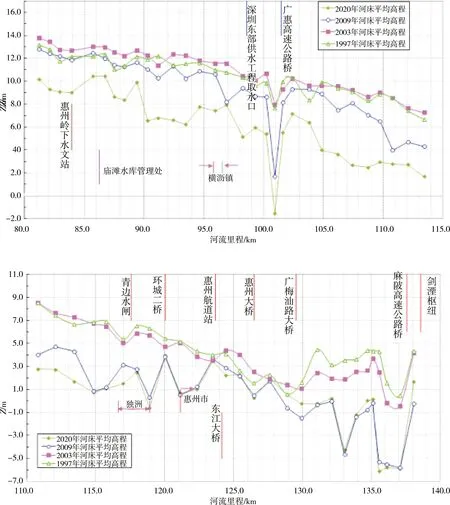

根据1997年、2003年(2002年)、2009年及2020年东江干流河道地形资料,套绘出4个年份平滩水位下沿程河床平均高程变化图(见图5~图6),依图5~图6可见,1997—2009年河源至惠州河段经历了较明显的由淤转冲的过程,1997—2003年,河道表现为冲淤交替过程,总体表现为轻微淤积,河床高程平均淤高0.38 m,平均河床高程最高淤积河段位于芦岚镇附近河段,最高淤积厚度达2.8 m;按河段来分,从上游至下游淤积程度逐渐减小,河源至古竹、古竹至观音阁、观音阁至横沥、横沥至惠州东江大桥、惠州东江大桥至剑潭枢纽河段平均淤积幅度分别为1.72 m、0.59 m、0.49 m、-0.02 m和-0.66 m。1997—2003年东江干流采砂活动主要集中在下游河段,河源至惠州河段采砂活动相对较小,河道属于自然淤积过程,河道尚未受到大规模人类活动的干扰。而2003—2009年河源至惠州段河床由淤转冲,河床整体下切,河床平均下切深度达1.7 m,下切幅度最大的断面位于东红村对开河段(CS390)及惠河高速公路大桥上游河段(CS469),下切幅度均超过6 m;河床平均高程下切幅度较大、范围较广的河段集中在塘尾村至风光枢纽坝上河段及横沥至惠州东江大桥河段。从沿程变化看,河道冲刷幅度表现为上、下段下切幅度大,中段幅度相对较小,河源至古竹、古竹至观音阁、观音阁至横沥、横沥至惠州东江大桥、惠州东江大桥至剑潭枢纽河段平均下切幅度分别为1.70 m、1.15 m、1.22 m、2.55 m和3.47 m。2003年至2009年河源至惠州段河床由淤转冲与该河段采砂活动不无关系,其中离惠州城区河砂消费地较近的横沥至惠州东江大桥河段及离河源城区河砂消费地较近的河源至古竹河段采砂活动也较为活跃,河床下切幅度也较大[8]。

图5 1997—2020年河源—惠州剑潭段河床纵剖面(河床平均高程)变化示意(1)

图6 1997—2020年河源—惠州剑潭段河床纵剖面(河床平均高程)变化示意(2)

2009—2020年,风光枢纽至汝湖镇水上村河段,下切仍在延续,平均下切深度约2.17 m。平均高程变化大的河段多为采砂活动频繁的河段,惠州城区至剑潭枢纽河段设为永久禁采区后,河床对比2009年变化不大,河流自然发育,惠州东江大桥至剑潭枢纽段略有回淤。从沿程变化看,深泓下切幅度也表现为中段下切幅度大,两城区段相对变化较小,河源至古竹、古竹至观音阁、观音阁至横沥、横沥至惠州东江大桥平均下切幅度分别为1.54 m、1.63 m、2.09 m、2.18 m,惠州东江大桥至剑潭枢纽河段略有淤积,平均淤积厚度为0.29 m。

3.2 深泓高程变化

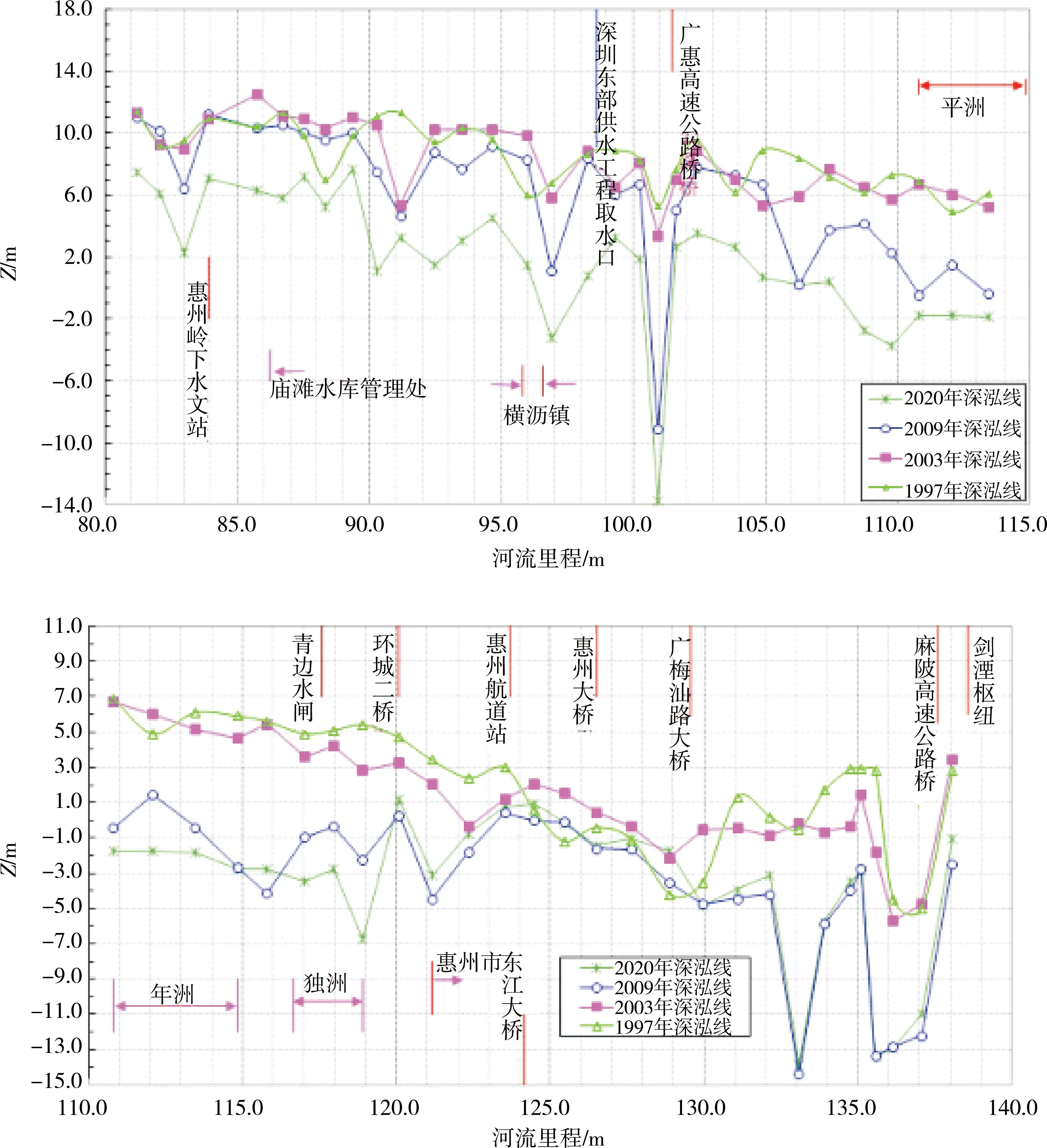

由1997年、2003年(2002年)、2009年及2020年东江干流河道沿程河床深泓高程变化图(见图7~图8)可以看出,河道深泓高程沿程变化与平均高程变化趋势类似,1997—2003年表现为深泓冲淤交替变化,深泓平均淤高0.20 m,从沿程变化看,河源至古竹河道深泓淤积幅度最大,达1.22 m,古竹至观音阁淤积幅度次之,观音阁至横沥淤积幅度最小,分别为0.04 m、0.28 m,而横沥至惠州东江大桥、惠州东江大桥至剑潭枢纽河段深泓表现为冲刷,冲刷幅度分别为1.06 m、0.24 m;2003—2009年河床深泓普遍下切,深泓平均下切幅度为2.07 m,从沿程变化看,深泓下切幅度也表现为河源至古竹、横沥至惠州东江大桥、惠州东江大桥至剑潭枢纽段幅度较大,古竹至观音阁、观音阁至横沥段幅度相对较小,河源至古竹、古竹至观音阁、观音阁至横沥、横沥至惠州东江大桥、惠州东江大桥至剑潭枢纽河段平均下切幅度分别为2.65 m、1.28 m、1.25 m、3.83 m和4.96 m。

图7 1997—2020年河源—惠州剑潭段河床纵剖面(深泓线)变化示意(1)

图8 1997—2020年河源—惠州剑潭段河床纵剖面(深泓线)变化示意(2)

2009—2020年,河段河床深泓同表现为下切。从沿程变化图看,深泓下切幅度较大的河段有水东村至秋香江汇入口上游、岚派河汇入口至公庄河汇入口、岭下水文站至芦村,其余河段下切幅度不大,环城二桥至剑潭枢纽段略有淤浅。总体而言,河源至古竹、古竹至观音阁、观音阁至横沥、横沥至惠州东江大桥平均下切幅度分别为2.39 m、2.83 m、3.20 m、2.65 m,惠州东江大桥至剑潭枢纽河段淤积幅度为0.56 m。

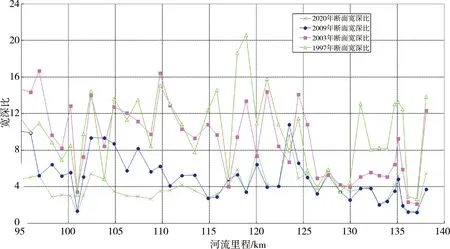

3.3 宽深比变化

(1)

(2)

(3)

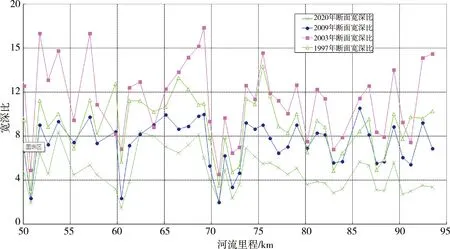

从图9~图11中可以看出,东江干流河源至惠州段宽深比大多在20以下,在空间上,存在沿程宽窄相间现象。节点附近河道束窄变深明显,宽深比多在10以下,江心洲分叉处河道宽浅,宽深比亦较大。整体来看,同一断面2003年宽深比最大、1997年次之、2020年最小。1997—2003年,河源至古竹、古竹至观音阁及观音阁至横沥宽深比分别增加0.63、2.97及2.33,而横沥至惠州东江大桥、惠州东江大桥至剑潭枢纽河段则分别下降1.01、1.76;2003—2009年,河源至古竹、古竹至观音阁、观音阁至横沥及横沥至惠州东江大桥、惠州东江大桥至剑潭枢纽河段宽深比分别下降4.36、4.33、4.05、4.44及2.99。2009—2020年,河源至古竹、古竹至观音阁、观音阁至横沥及横沥至惠州东江大桥、惠州东江大桥至剑潭枢纽河段宽深比分别下降1.62、2.42、2.68、1.69及-0.22(见表1)。

表1 河源至惠州剑潭河段不同年代河道特征值(平滩水位,珠基)

4 河床演变成因及趋势分析

东江干流中下游河源至石龙段河床演变留下了明显的人类活动的痕迹,人类活动特别是采砂活动对河床形态的影响远远超过河道自然演变过程[9]。东江干流采砂强度从下游至上游逐渐延伸,采砂具有明显的时序性[10],2003年之前,东江干流采砂活动主要集中在惠州城区至石龙河段,河源至惠州河段基本处于自然演变过程,河道表现为冲淤交替过程,总体表现为小幅淤积,平均淤积厚度为0.38 m,淤积总量为2 030.24万m3。2003年之后,随着东江下游河砂资源的枯竭,以及东江干流采砂管理的加强,2006年之后剑潭枢纽以下河段列为永久禁采区,东江下游采砂强度渐小,采砂活动逐渐向上游转移,东江采砂活动主要集中在河源城区至惠州东江大桥河段,河床由淤转冲,平均冲刷厚度为1.7 m,冲刷总量达1.0亿m3。2009—2020年,自规范河道管理以来,河道冲刷得到一定的减缓,特别是两城区河段(河源城区至惠州城区),但允许采砂河段,河床下切幅度仍然比较明显,冲刷总量高达1.47亿m3[11]。

造成东江流域河床下切的原因是多方面的,但自然冲淤、上游来沙量减少、梯级电站枢纽水利工程等因素不足以导致河床严重下切,河床往窄深方向发展,人工挖砂明显是导致河床下切的主要原因。随着河道利用管理的加强,采砂规划控制采砂量,没有过多的人类活动干扰下,河床也将从大范围的下切转变至慢慢回淤,恢复河道自然属性[12-13]。

5 结语

1997—2003年,东江干流河源至惠州河段基本处于自然演变过程,河道表现为冲淤交替过程,总体表现为小幅淤积。2003—2009年,由于采砂活动向上游转移,东江干流河源至惠州河段冲淤性质发现质的转变,河床由淤转冲。2009—2020年,自规范河道管理以来,河道冲刷得到一定的减缓,特别是两城区河段(河源城区至惠州城区),但允许采砂河段,河床下切幅度仍然比较明显。

东江干流的河床演变态势与采砂活动密切相关。随着河道利用管理的加强,监督检查手段的进步,采砂规划控制采砂量,预期人类活动对东江中下游的影响会逐渐减弱,河床也将从剧烈的下切态势转变至慢慢回淤,恢复河道自然属性。