商周“作冊”析辨*

——兼论周人对殷商遗留职官文化的改造

2022-12-16徐凤仪

徐凤仪

传世文献中“作册”一词稀见,仅在《尚书·周书》的个别篇章中偶有用例。另外还有“作策”一词,例子也很少,在早期文献中“作策”可与“作册”混用,自汉代开始,“作策”逐渐以动宾搭配的“作策命”义为主,已异于早期用法。与传世文献情况不同,商周铜器铭文中“作册”多见,这些材料也引起过学界的研究兴趣,不过,对“作册”的讨论往往包含在史官课题之内,相关讨论亦较为细碎,少见集中于“作册”的专门研究,特别是对以下两个现象的解释仍有不足。

第一,出土商周金文中,“作册”一词的呈现形式和使用语境①本文中语境仅指称谓词所在的铭文篇章,包括与词语关联紧密的段落和词语出现的具体句子,而不牵涉其他更为复杂的语言学讨论。出现了较为明确的历时变化。大致表现为,殷商至西周早期,只有“作册”之称,西周中期开始出现“作册尹”和“作册内史”,用例数量超过“作册”,成为最主要的含“作册”称谓,到晚期三种“作册”的组合形式都很罕见了。在使用上,“作册”均冠于人名前,尚未有“作册”单独使用的情况,并且“作册+名”可以明确指代不同人物,而后出的“作册内史”“作册尹”常见于册命铭文,几乎不能指向明确人物,而是指代一类职官。

第二,文献与出土材料的记录存在明显差异。总体上,出土材料所见的“作册”相关用例远多于传世文献所见。详细差异如,传世文献记载的西周职官体系中无“作册”一职,亦无含有“作册”一词的其他史官职名,偶于《尚书·周书》中可见“作册逸”“作册毕”等人物的事迹;而西周铭文中不同“作册某”人物②即以“作册+人名”为称谓的人物。的事例较多,“作册内史”和“作册尹”也是比较多见的史官职名。至于商代“作册”,目前则未见传世文献相关记录。

本文拟在分析整合商周出土材料“作册”文例的基础上,梳理由商至周“作册”一词内涵的变化情况,并尝试从西周政权对入周殷遗贵族的统治策略角度,分析“作册”在词语使用方面发生转变的原因。

一、“作册”研究回顾

现当代学者的诸多讨论中,以王国维《书作册诗尹氏说》①王国维:《书作册诗尹氏说》,《观堂集林(外二种)》,石家庄:河北教育出版社,2003年,第760—761页。为最早。其文援引金文词例,疏解《尚书》之“作册”及《诗经》之“尹氏”的含义与区别,主要观点有三:第一,“作册”意为制作册书法度;第二,“作册”是官名,西周金文中“作册”多冠于人名之前,与《尚书》中官名的表示形式相同;第三,各职名关系:“作册”即“内史”,又称“作册内史”“作命内史”,“尹氏”是“内史”之长,又称“内史尹”“作册尹”“命尹”。

陈梦家《成康及其后的史官》则在周礼册命礼仪的范围内讨论“作册”,重点是礼仪中的“史官代宣王命”制度②陈梦家于文中均称“乍册”,此处为行文方便,一律称为“作册”。陈梦家:《成康及其后的史官》,《西周铜器断代》,北京:中华书局,2004年,第398—400页。。其中特别指出,虽然“内史”与“作册”职能通用,但也应格外注意“内史”“作册”“尹氏”三者异源的问题③陈梦家:《西周铜器断代》,第399页。,后人追记时经常混淆才会将三者等同。

以下论著同样指出西周时期“作册”和“内史”相通。张亚初、刘雨认为“作册”和“内史”可能是一种职官的不同称呼,不过在分类中,将“内史”“作册内史”“作命内史”合项④张亚初、刘雨:《西周金文官制研究》,北京:中华书局,2004年,第29—30,34—36,36页。,“作册尹”“作册”合项⑤张亚初、刘雨:《西周金文官制研究》,北京:中华书局,2004年,第29—30,34—36,36页。,“诸侯作册”单列⑥张亚初、刘雨:《西周金文官制研究》,北京:中华书局,2004年,第29—30,34—36,36页。,可见也有意识区别几种含有“作册”的称谓。吴镇烽《金文人名汇编》将诸“作册”人物区分为殷商王朝作册、周王朝作册和封国作册,认为“作册尹”为内史之长,又称“内史尹”“内史尹氏”“尹氏”等⑦吴镇烽:《金文人名汇编(修订本)》,北京:中华书局,2006年,第52、80、150页。,虽未明言,当是从王国维说法。

而主张“内史”在西周中期或晚期代替了“作册”的有以下主要著述。陈佩芬认为“作册”是起草册命和文书的职官,会参与各种重要的礼仪仪式;又指出“作册”作为职名在商末周初盛行,西周中期时已经少见,到西周晚期,“内史”替代了“作册”⑧陈佩芬:《夏商周青铜器研究:上海博物馆藏品·西周篇上》,上海:上海古籍出版社,2004,第169页。。李峰则提出:第一,“作册”负有书记类职责,西周早期时“史”与“作册”都是常设官职,二者应有区别,“作册”可能比“史”更显要;第二,西周中期时,“作册”一职被弃用,其职能被“内史”吸收,“作册尹”大概即“内史尹”,此时及之后铭文中的“尹氏”指“内史尹”“作册尹”,或二者合称⑨Li Feng,Bureaucracy and the State in Early China:Governing the Western Zhou,New York:Cambridge University Press,2013,pp.55-58.。

此外亦有“作册”研究关注商代文官入周与礼制文化的传递。王进锋提出“史”和“士”都可以称为“作册”,并以臣辰家族为例,指出在西周初年有不少殷商文官家族进入周朝为官,并且延续了在商王朝的职能,而文官延续促成了商周礼制的因袭⑩王进锋:《臣、小臣与商周社会》,上海:上海人民出版社,2018年,第180—188页。。刘翔指出从商至周“作册”都属史官系统,也认为周王朝鼓励欢迎史官家族由商入周,商史官则将礼仪制度带入周王朝⑪刘翔:《作册职官与商周之际的文化递嬗》,《深圳大学学报》1987年第3期。。

关注“作册”释义的文章则相对较少。秦建明从字形和徽记入手,认为释作“方”的诸多金文字形是摹画耒的形象,“乍”字形乃二“方”并排即两耒耦行之状,“乍(作)”的含义与农业有关。又指金文中的徽记①容庚编著,张振林、马国权摹补:《金文编》,北京:中华书局,1985年,第1135,1136页。、②容庚编著,张振林、马国权摹补:《金文编》,北京:中华书局,1985年,第1135,1136页。即“作册”二字,含有此构形的徽记包含了职掌和氏族名号两部分,用以施于旌旗之上③文章将徽记中象耒的部分解读为“乍(作)”,得出徽记意为“作册”,但是“乍”的大量甲骨文字形都与此类徽记中的耒形不同,恐怕不能以这类形体为“乍”字。秦建明:《释作与作册》,陕西历史博物馆编:《第二次西周史学术讨论会论文集》,西安:陕西人民教育出版社,1993年,第1164—1172页。。

另有个别意见认为,在商周易代过程中,“作册”的职能发生了性质变化,从面对神的祭祀官变为面对人的宣命官。白川静提出“作册”原本是掌管牢牲的官员,后来成为执掌祭祀祝词和诰命的职官④[日]白川静:《白川静著作集别卷·金文通釈1[上]》,东京:株式会社平凡社,2004年,第168页。。这一论述虽有其材料根据,但推测的成分仍较大,暂时还缺乏连贯的商周文字材料作为妥当证据。

综观已有论著,其中大部分体现了相近的认识:“作册”是贯穿于殷商西周时期的职官,它与“史”职能相近,是一种史官,虽然“作册”一职经历了由盛行到弱势的变化,但在整个西周时期始终沿用。当然,也有学者对“作册”的职属和在西周时期的延续时段等细节问题持有不同的意见。上述共识,某种程度上来说承袭发展了王国维《书作册诗尹氏说》的主要观点,该文在“作册”的课题上有启发引领之功,但或许是由于成文时期较早,现在来看文章的材料使用、讨论框架和论述过程都稍显简略,这可能也多少影响了后续研究的思路和架构。总体上,《书作册诗尹氏说》主要是联系铭文记录和传世文献记录之间的相通处,对于差异部分讨论不是太多。

考察前文所述诸多“作册”研究,可知其中部分研究在处理铭文材料的方法上存在三个主要问题。第一,未对西周铭文再进行分期,将西周早中晚三期的“作册”用例视作一体进行笼统处理,忽视了材料的时代差异。第二,未留意各种“作册”称谓的历时改变和数量差别,以致忽略了“作册”一词的使用变化情况。第三,对“作册”职能简单采取归纳概括的描述方法,模糊了不同时期“作册”人物职责权利的差异,有时甚至会使个例变成通则,不利于辨明词语内涵。

二、殷商之“作冊”

最迟在商代晚期,“乍”和“册”组成的“乍(作)册”已出现。商代文字材料中,“乍册”在使用时往往冠于人名之前,可知其是职名,至少可以明确该词应表示人物身份。虽然相较来看,商代出土材料对于“作册”的描述不是非常丰富,不过综合考察相关记录,我们能够对商代“作册”的职官性质和地位等问题有大体的掌握。

(一)“乍”与“册”

在甲骨卜辞中“乍”主要有起始、肇造的含义,如甲骨卜辞常见“乍邑”之辞⑤常玉芝:《商代宗教祭祀》,北京:中国社会科学出版社,2010年,第45,421—422页。,这类义项一直保留。此外,“乍”也有与祭祀相关的用例,目前已知的卜辞祭名中包括“乍”祭⑥常玉芝:《商代宗教祭祀》,北京:中国社会科学出版社,2010年,第45,421—422页。,但由于文例不足,“乍”祭的性质、具体祭仪等暂时还不能明确⑦对“作祭”讨论较详细的可参见彭明瀚《卜辞“作祭”考》,《殷都学刊》1990年第2期。。

“册”的字义争议较少,普遍认为该字象竹简编连成书册之形⑧册,惯常解释绳编简册,释字字典类书籍亦基本取用这个解释。,也有个别意见认为是象圈养牺牲的栅栏之形⑨[日]白川静著,温天河、蔡茂哲合译:《金文的世界:殷周社会史》,台北:联经出版事业公司,1989年,第21页。。甲骨卜辞中,“”有与“册”通用的情况,文例以用作动词为主,偶尔用作氏族名或国名。在认为“册”和“”相通的前提下,“册”字名词外的用法和含义可被总结为三种,包括以战书宣战义、以名册代替实际牺牲献祭义和以简册册封义①杨升南:《周原甲骨族属考辨》,《殷都学刊》1987年第4期。。整体而言,“册”字义应是象简册形,以此字义为出发点,作名词时为书册义;用作动词时,“册”具有持书册告诉某对象的含义,在告诉对象上,既包括现实的人群国族,也可指祖先神灵。

(二)徽记中的“冊”及“”

徽记单独使用一个“册”的情形很少,偶尔有“册”搭配日名的铭文,最常见的形式是“册”与其他族徽构件组合成一个徽记⑤张懋镕:《试论商周青铜器族徽文字独特的表现形式》,《古文字与青铜器论集》,北京:科学出版社,2002年,第3页。。徽记中的“册”应当是身份标识而不是氏族标记,徽记中共有“册”并不代表器主之间必然有宗族关联⑥如果“册”本身是氏族名,它与各种不同族徽组合出现则不甚合理:这意味着“册”族要广泛与其他氏族联合而产生出新的氏族,它自身也会是重要而庞大的氏族,那么更大概率我们应当见到较多的单独以“册”为族徽、氏族名的徽记铭文。。对于含“册”徽记所表示的人物身份与其族属关系,有两种理解的可能:一是以氏族徽记为主,标明此人为某氏族的“作册”;一是以“册”为主,说明此人是商的“作册”,氏族铭文的部分则是用以标明族属。张懋镕以“册”为作册的简称,指出徽记铭文含“册”表示某氏族是作册世家,并观察到“册”与“亚”不能同时出现在同一个徽记中,认为当某氏族有“作册”官衔时,即不能再拥有“亚”的官衔⑦详见张懋镕《试论商周青铜器族徽文字独特的表现形式》,第4—5页。不过,一个徽记中“册”与“亚”绝对不能共存的证据不够充分,从较保守的角度出发,可以认为族徽联缀了“册”或“亚”只是用以标识器主个人的身份,不代表族群共享某职能;“册”与“亚”不共存于单一徽记中,说明一个人不能同时任二职。。

(三)甲金材料中的“作册”

“作册”一词,偶见于甲骨文和玉器铭刻。可检索的甲骨文材料中含有“册”字的记录有二百余条⑧《汉达文库:甲骨文数据库》以“册”为关键字检索可得221条结果,除《合集》05945、《合集》41875等条目原字迹不清晰,“册”是根据文意补充得出的,其他文例均有“册”字。数据库网址:http:∕∕www.chant.org∕Bone。,其中“作册”连用的仅有“作册”(《合集》01724反)和“作册西”(《合集》05658反)两例。甘肃曾出土一件刻有“作册吾”之名的武丁时期玉戈,与妇好墓出土的玉戈在形制规模、纹饰风格上都很相似⑨玉兵器具有礼器作用,其拥有者“作册吾”在当时应是重要人物,并且有一定的权力和责任去往殷商边疆地带,他的职责也有可能更偏向武职。玉戈信息参见许俊臣《甘肃庆阳发现商代玉戈》,《文物》1979年第2期。。多数“作册”用例见于晚商青铜器铭文。

根据器主和奉祀对象的关系,以上诸器可分为三类。

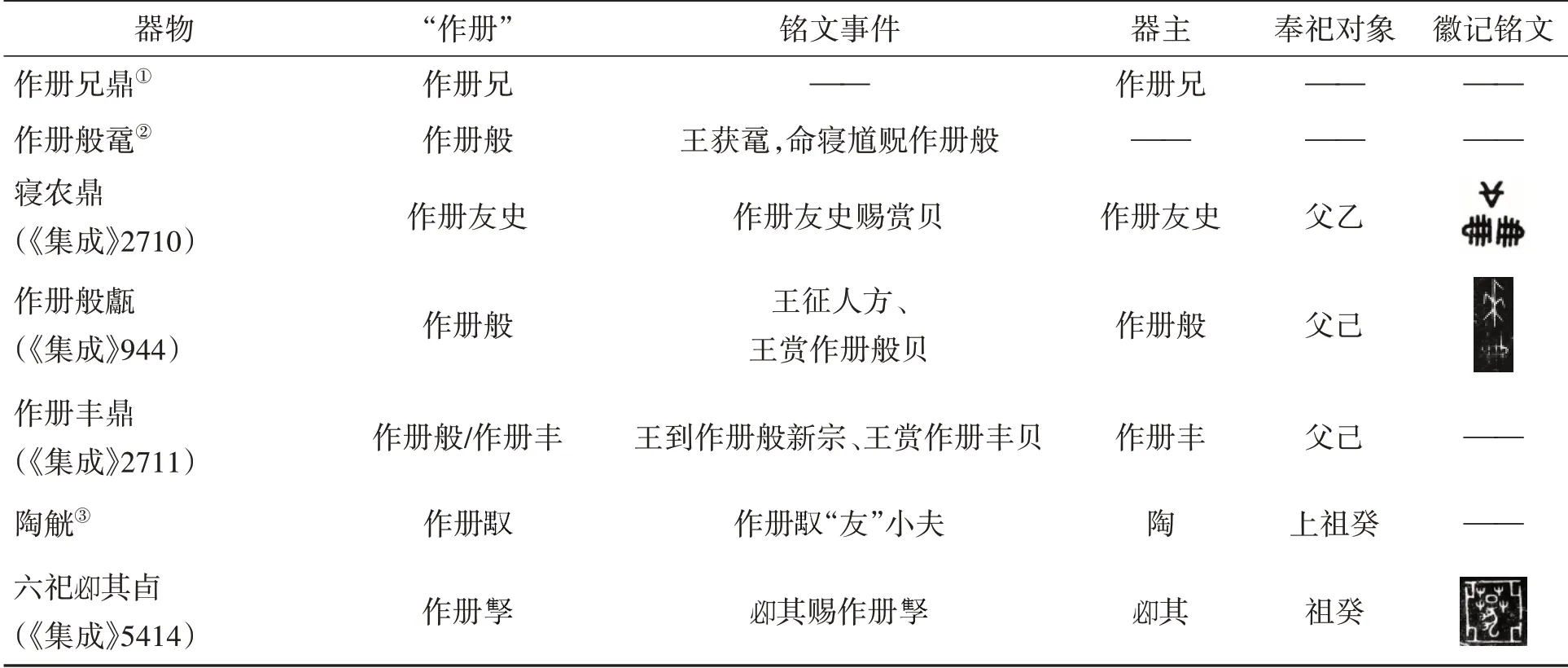

表1 商代铜器铭文所见“作册”人物及参与事件

1.器主是“作册”,无明确祭祀对象,包括作册兄鼎、作册般鼋。

作册兄鼎铭文仅“乍册兄”三字④该器虽然规模不大,但纹饰细致做工精美,器物制作精良而铭文仅有器主称谓,有彰显器主尊荣的意味。器物信息参见中国社会科学院考古研究所编著:《安阳殷墟郭家庄商代墓葬》,第37—38页。,该鼎出土于殷墟郭家庄墓葬群的M50墓,同墓另出一件兄册爵⑤兄册爵铭文即“兄册”二字,反映“册”在商代金文语境中或有不及物动词的用法,当然也有可能“兄册”是倒置的动宾结构词组,则“册”为及物动词。中国社会科学院考古研究所编著:《安阳殷墟郭家庄商代墓葬》,第38页。,墓主人应名“兄”,身份为“作册”。参考墓葬内涵,作册兄是当时当地具有较高地位的贵族官员⑥铜器有兵器如矛戈、容器如鼎卣簋觚爵及铃等物,陶器有小罍和簋等容器,玉器有玉管玉兔等,贝类包括毛蚶、贝等。详见中国社会科学院考古研究所编著《安阳殷墟郭家庄商代墓葬》,第10—11页。。

作册般鼋器铭文记录商王在洹水射获鼋⑦在铜器初发表时的讨论中,学者如李学勤、朱凤瀚、王冠英、裘锡圭均持此类意见,详细叙述或有微小差异,总体观点相近。李学勤:《作册般铜鼋考释》,《中国历史文物》2005年第1期。朱凤瀚:《作册般鼋探析》,《中国历史文物》2005年第1期。王冠英:《作册般铜鼋三考》,《中国历史文物》2005年第1期。裘锡圭:《商铜鼋铭补释》,《中国历史文物》2005年第6期。,由于洹并非常见的田猎地点,这次活动可能不是惯常田猎,而是一次特殊的洹水射猎,也有意见认为鼋铭所记是在洹水上举行的射礼⑧袁俊杰:《作册般铜鼋所记史事的性质》,《华夏考古》2006年第4期。。商王射获了鼋后,命令

2.器主是“作册”,以父辈为祭祀对象,此类包括寝农鼎、作册般甗、作册丰鼎。

寝农鼎宋时见录,目前无实物,此器虽定名为寝农鼎,但根据铭文内容和之徽记,器主应当是作册友史。器铭反映商代“作册”可参与到对田土的省视活动中,上述作册般鼋铭文中有“寝官”②“寝”之职官可能是某类在寝宫内服侍王的近臣。参见朱凤瀚:《作册般鼋探析》,第10页。执行王之赏赐的情况,那么作册友史可能是受到了来自王的赏赐。作册般甗当为帝辛时期铜器③马承源主编:《商周青铜器铭文选》第3卷,北京:文物出版社,1988年,第6页。。甗铭显示作册般可能参与了商王征夷方之事,并有一定功绩,因而受到了王的赏赐。作册丰鼎铭则记述作册般逝世,其兄弟作册丰接任“作册”,说明商代“作册”具有一定的世官性质。

这一类别“,作册”人物仅出现在铭文所记述的事件中。陶觥时代约在殷商末期④该器因未公开,资料有限,基本资料及释文详见朱凤瀚:《新见商金文考释(二篇)》,《出土文献与古文字研究》第6辑,第132—134页。“,作册”见于觥铭之“小臣赐百工王,作册友小夫俪”一句,大意为王赏赐百工给小臣,由作册之族人中任职“小夫”的人配合协助作简册⑤朱凤瀚认为陶可能即小夫,是作册之下属,负责制作此次赏赐事件的简册,因此制器。朱凤瀚:《新见商金文考释(二篇)》,《出土文献与古文字研究》第6辑,第137、139页。。六祀其卣器名又作“作册卣”⑥本文认为此器器主应为其。亚其斝铭文有“亚”字框,可与此卣的“亚獏”徽记对应,甗铭文“作祖癸彝”又可与“作祖癸彝”对应,可见其是器主。亚其斝参见庞文龙、刘少敏《岐山县北郭乡樊村新出土青铜器等文物》,《文物》1992年第6期。甗参见刘雨、汪涛《流散欧美殷周有铭青铜器集录》,上海:上海辞书出版社,2007年,第5页。,一般认为“其赐作册”意为其受赐于“作册”⑦马承源主编:《商周青铜器铭文选》第三卷,第9页。。

商代甲骨文中“作册”记录罕见,有观点认为是“作册”的日常职责稳定没有变动,在执行事务前不需要占卜,所以很少出现在卜辞中⑧王宇信、徐义华:《商代国家与社会》,北京:中国社会科学出版社,2011年,第482页。。但是,商代金文中“作册”比较常见,他们能获得不同贵族的赏赐、能参与包括狩猎行军在内的诸多活动、能赏赐其他官员,甚至能令商王亲自造访并赏赐,活跃度较高,这与“作册”日常职能固定的理解之间有些矛盾。综合各篇铜器铭文,可见殷商晚期的“作册”人物能参与的事件种类多,又常能获得王的赏赐。由于商代甲骨金文材料中的“作册”之间共同点并不突出,至多可知他们大概是朝廷中地位尊崇的人物,当中部分人可能负责与军事有关的事务。在现有商代铭文中,还未见其他职官在与“作册”类似情况下被赏赐的事例,说明“作册”受赏事件具备一定特殊性。“作册”常被认为是商代的主要史官⑨王宇信、徐义华:《商代国家与社会》,第481页。,但殷商的文字记录不能明确反映“作册”具有后世史官记录言行的职能。

三、西周金文所见之“作冊”

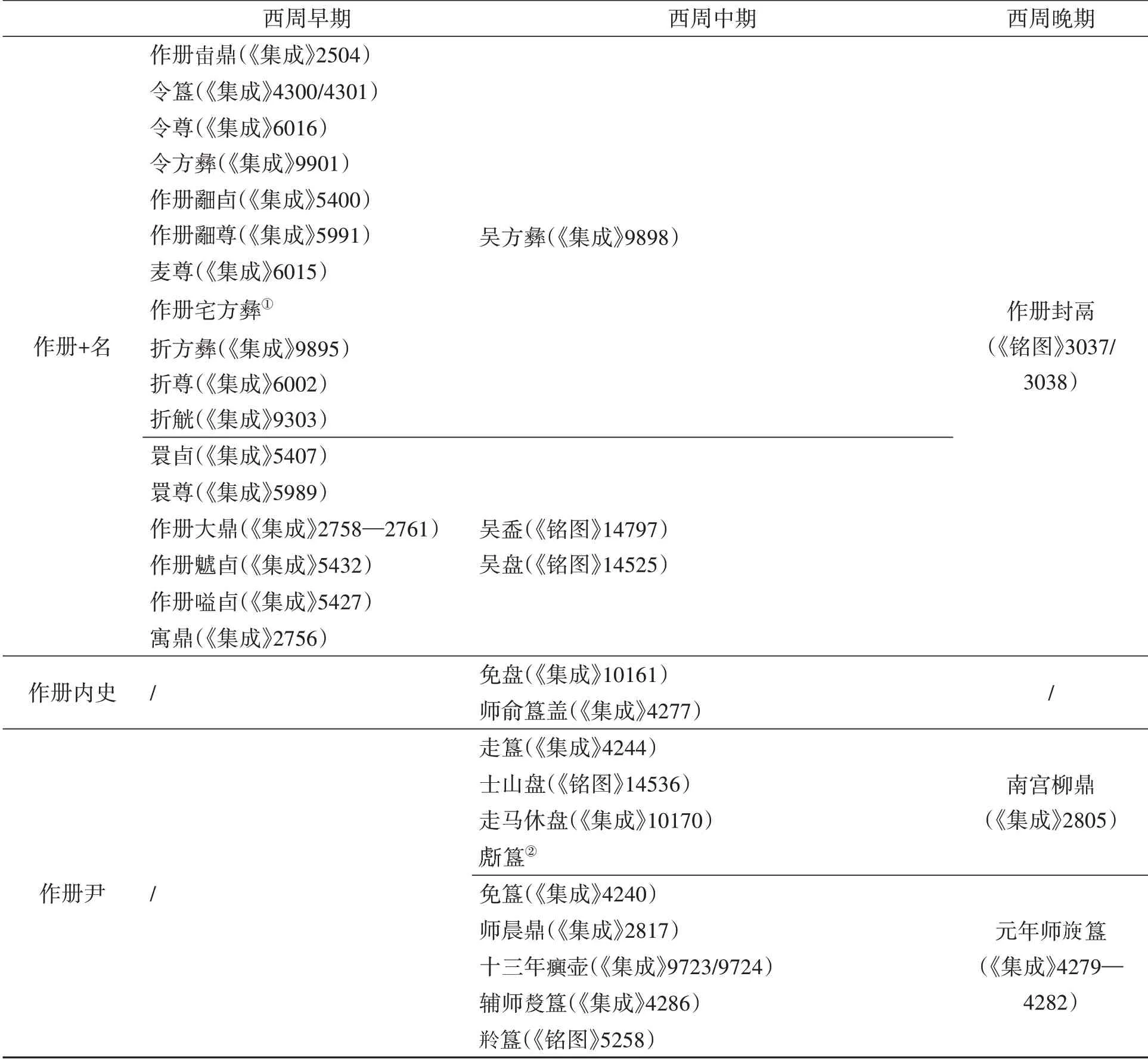

西周时期的出土文字材料中,在“作册”以外,还出现了“作册内史”“作册尹”等新的职名称谓。目前可检索到的含“作册”的西周时期铜器铭文,同铭按一篇计入,共有29篇,涉及的铜器共34种43件。表2简单展示含有“作册+名”“作册内史”“作册尹”各称谓的铭文在西周各期的分布情况⑩对于表格和计数作如下处理:同铭皆按一篇计数;“作册宪尹”并入“作册尹”计数;多器归于一个单元格内,表明器铭彼此为同铭关系。。

表2 西周各期铜器铭文所见“作册”称谓词

其中“作册+名”包括多个具体的人物称谓,因构成形式相同合并统计。早期人物有“作册夨令”“作册大”“作册麦”“作册睘”“作册折”“作册寓”“作册宅”“作册嗌”“作册䰧”“作册疐”“作册”,中期人物有“作册吴”,晚期人物有“作册封”。明显早期人物占多数,并且各人物均为器主。而且,这些“作册某”参与的事件多样,与殷商铭文中的“作册+名”使用语境存在相似之处。除了明显的历时数量变化,西周早期含有“作册+名”用例的铭文,在徽记使用似乎也存在一定差异。早期各例中,祭祀用器多会附加徽记,如作册令器有徽记“”“”“”,作册折器有“”,作册睘器有“”,作册器有“”,作册大器有“”,无具体祭祀对象的器物则不附加徽记,可能是因为祭器使用徽记能令器主的氏族身份更加明确。至于中期的作册吴器和晚期的作册封器,无论是否有具体祭祀对象,都未使用徽记,当然中晚期的例子总数也过少,无法与早期相比。

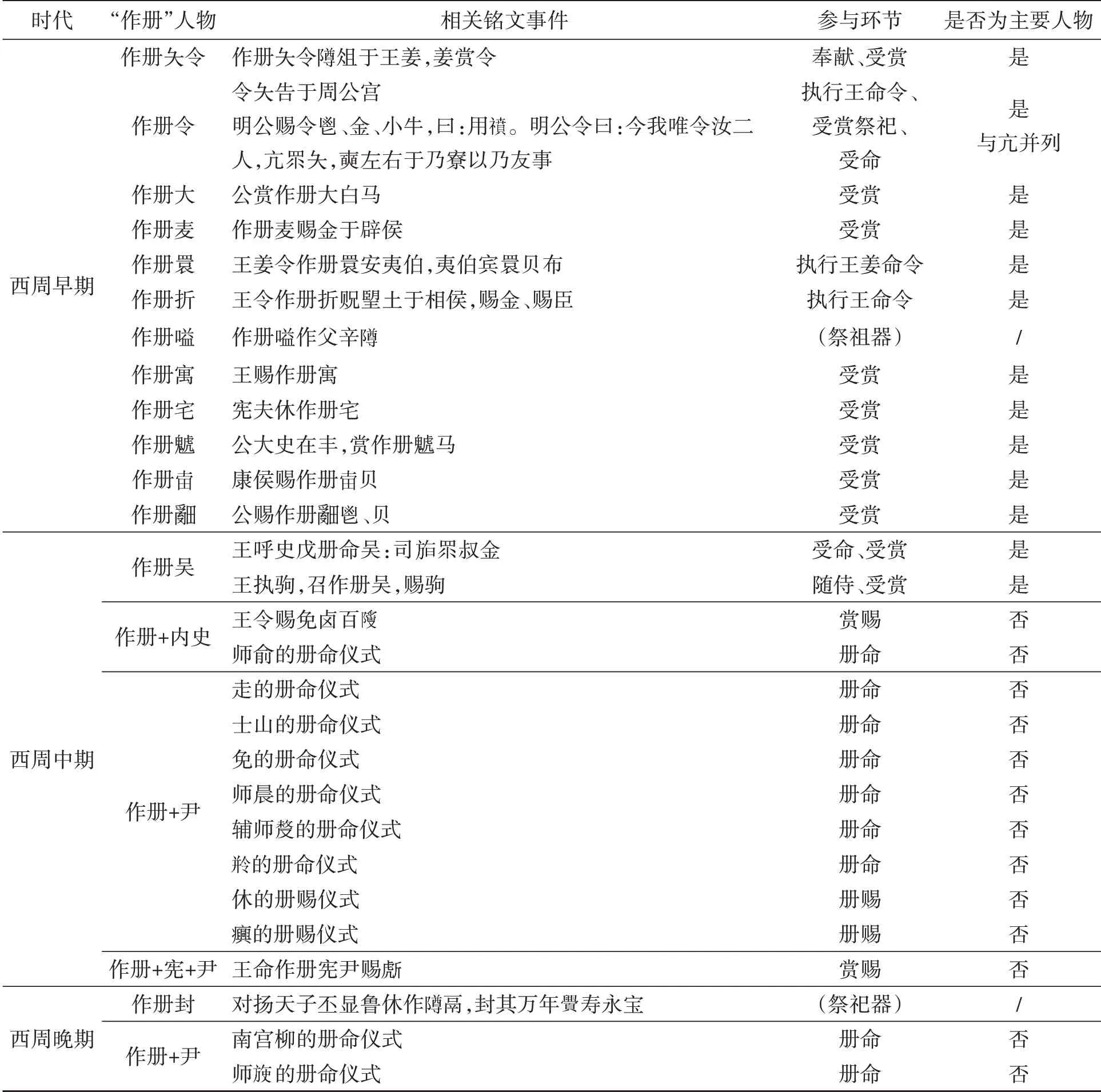

西周中期,出现“作册尹”和“作册内史”,二者不能对应至明确人物,这与早期“作册+名”的具体指向性差别很大。到西周晚期时,各类“作册”称谓都极少出现在铭文中了。三个阶段整体来看,“作册+名”和“作册尹”的用例最多,分别集中于西周早期和中期铭文。表3展示不同“作册”人物参与的事件,可以看出各种“作册”称谓适用的语境①表格大致按照时期顺序,但为更直观体现铭文事件的差异,对西周中期铭文的排序稍作调整,未按王世先后排列。。总体上,身为器主的诸多“作册+名”人物能参与种类多样的活动,而“作册内史”“作册尹”等人物,多数是参与其他职官的册命仪式,且固定负责仪式中的宣读王命和代王赏赐环节。

表3 西周时期“作册”人物所参与事件

在西周铭文可见的各种“作册”称谓形式中,“作册内史”和“作册尹”的使用语境单一且稳定。大多数“作册内史”“作册尹”见于册命铭文,最多见的适用句式是“王呼+作册内史∕作册尹+册命”和“王令+作册内史∕作册尹+册赐”。二者的用法固化,反映出在西周中期和晚期两种职官的职责很可能也比较单调,几乎只参与册命或册赐仪式。另外,在西周中期,处于与相同语境而数量上相对占优的是“史”和“内史”二职,到了西周晚期,则以“尹氏”和“内史”为多②此为据《先秦甲骨金文简牍词汇数据库》全文检索“呼”所得结果的初步统计结果。(台北)“中央研究院”历史语言研究所金文工作室:《先秦甲骨金文简牍词汇数据库》,http:∕∕inscription.sinica.edu.tw。,体现出负责同样任务的职官中,“作册尹”和“作册内史”也不占主要地位。

四、“作册”与西周史官的联系梳理

“作册”往往被视为史官的一种,对其性质职能等相关问题的讨论也多是在此认识基础上展开。通过考察铭文,我们发现西周金文中“作册”与其他史官职名的使用语境有较明显的差别,基于此现象,有必要反思“作册”与西周史官之间是否存在稳固无疑的关联。仅针对“作册”一职,根据铭文材料,最少晚至西周早期,“作册”与“史”之间的关联还没有明确建立,即使到了西周中期,二者间的联系也不够清楚稳定。通常认为“作册”是史官,主要有三项依据:“作册”的字面含义,铭文中存在的“作册内史”之称,传世文献中人物名称的互用。但是,现综合考虑商周铭文记录,三者都存在一定的商议空间,并非足够稳妥的证据。

首先,“作册”一词,据字面可以理解为“起草制作简册文书”,自然也很容易将“作册”理解为负责文书记录的史官。但考察现存较早期的商代“作冊”用例,这部分人物所参与事件的性质比较多样,总体来看地位也相对尊贵,不能确认“作冊”一职在早期便负有记录的责任。

其次,西周中期,铭文中出现了“作册内史”一词,普遍意见认为这是同类职名叠用的情况,即“作册”同于“内史”。如果这样的对等关系存在,那么可以推知“作册内史”和“作册”“内史”应当有相同或相近的用法,而在册命铭文中,“作册内史”和“内史”也确实有相同的使用语境,但是“作册”却明显不同,目前尚未见到“王呼+作册∕作册某+册命”的用例。

最后,以传世文献为据证明“作册”即“史”。这个推论,首先是依据《逸周书·克殷解》“尹逸筴曰”③黄怀信、张懋镕、田旭东:《逸周书汇校集注》,上海:上海古籍出版社,1995年,第374页。、《史记·周本纪》“尹佚筴祝曰”①司马迁:《史记》,北京:中华书局,1999年,第91—92,1245页。、《史记·齐太公世家》“史佚策祝”②司马迁:《史记》,北京:中华书局,1999年,第91—92,1245页。等文例,将“尹佚”“史佚”“尹逸”关联。另外,又根据《尚书·洛诰》的“王命作册逸祝册”③孔安国撰,孔颖达疏,廖名春、陈明整理:《十三经注疏·尚书正义》,北京:北京大学出版社,1999年,第494—496页。和《逸周书·世俘解》的“武王……乃俾史佚……”④黄怀信、张懋镕、田旭东:《逸周书汇校集注》,第464页。等例,通过私名和参与事件的相似,得到“作册逸”“尹逸”“尹佚”“史佚”指代一人的结论,进而认为各称呼在商周时期通用。这其中最主要的问题是上述文献的成书时期都晚于西周,以晚出文本作早期事实的证据原本就会有一定风险。另外《尚书》中“作册逸”的记录和其他“尹逸”“史逸”的记录,在文句和事件上都不能一一对应,不像《逸周书》和《史记》可作比较严谨的对照,也使得一系列证据没能环环紧扣。

西周金文中,“史”“内史”“内史尹”“作册内史”都曾作为宣命官参与册命仪式,而能承担相同责任的还有“尹氏”“尹”“作册尹”等官。从铭文来看,西周职官体系内的各种史官,其职能中极具代表性的一部分是传递命令,特别是在仪式上宣布王命,与这些职名相关而又不参与传布王命事宜的仅有“作册”一职。综合这些现象考虑,“作冊”虽然也是职官的一种,却并非西周的史官职名。西周早期的“作册”和“史”本身是无关联、不重合的职官,后来新产生的职名看似使二者相通,实际更可能是西周的史官职名对“作册”的覆盖和替代。

五、商周“作冊”的差异与转化

西周早期铭文中的“作册”用例和商代铭文用例近似,中期开始铜器铭文中“作冊”的使用语境产生了明显变化,而使用上的变化显示了“作册”词语内涵的转变。

商代“作册”不能直接定义为文书类职官,“作册”在商代地位应较高,职掌范围也比后世意义的史官更广,“作册”可能与“亚”对应①六祀邲其卣铭文显示,在职的“作册”可以赏赐“亚”,此铭文徽记含有“亚”形,一般理解为被赏赐的器主其其时应任“亚”,且有亚其斝之器物,说明其确实曾担任过“亚”一职,当然也有可能当时其仍未任职。这些现象反映出“作册”与“亚”的关系可能并非完全对等,或者两种职官之间存在交叉的互动关系,即在任的官员可以赏赐对方即将继任的后备官员。,分别为商王朝最重要的文武官员。目前关于“作册”的商代铭文材料以帝辛时期的为主,大部分属于商代铭文中篇幅较长的铭文。西周早期乃至中期前段的“作册”人物几乎全部以“作册+名”的形式出现在铭文中,且这些“作册”人物所参与的事务,在种类和重要程度上都远超中晚期“作册内史”“作册尹”参与的事务。西周中期偏后至西周晚期,金文中各种“作册”用例迅速减少了,仅见的“作册尹”是册命仪式中的宣命史官,至于“作册封”之例,铭文则并未记录具体的政治事件。根据“作册”类称谓在西周金文中使用语境的历时变化,可以发现最迟到西周中期,“作册”一词已几乎不再独立使用,转而以“作册内史”和“作册尹”的组合形式存在于西周金文的政治语境中,但到西周晚期,弱化至此程度的“作册”也极少使用了。

不同研究都显示出,在西周初年,新建立的西周政权对殷商遗民施行了各方面的安抚措施②许倬云:《周人的兴起及周文化的基础》,《求古编》,北京:商务印书馆,2014年,第36—59页。,以使归附的殷人顺服并能够最终融入周文化,这些措施持续影响着殷商族裔和文化在西周的留存状况。周人对殷遗的统治策略主要体现在三个层面:一是分散安置,打破聚合的统一力量;二是通过宣扬周有天命,以威慑压制殷遗的反抗情绪;三是日常事务采取怀柔安抚的方式,使殷遗融入周人政治体系③宫长为、徐义华:《殷遗与殷鉴》,北京:中国社会科学出版社,2011年,第182、197页。。

本文认为,在殷商晚期至西周早中期,“作册”内涵的转变是西周政权对殷遗怀柔举措的一个细节成果。通过殷商铭刻材料记录,可见当时的“作册”是地位尊崇且能在氏族中世代传递的职官头衔。西周早期,金文中的“作册”具备与商代晚期相类的使用语境,说明此时的“作册”尽管是殷商遗族,但很可能仍保留着一定的尊荣。建立伊始的西周政权直接吸纳了商王廷的部分重要职官,又保证他们有较尊贵的地位,能够在文化方面巩固商遗民的归服心态。不过,对比殷商与西周之“作册”所参与的事件,殷商的“作册”几乎都是与商王发生互动,而进入西周的“作册”,则频频出现与公、侯互动的情形,甚至如“作册麦”这样直接成为诸侯属下正吏的“作册”,可见这部分贵族地位还是有所下降。在西周早期活跃的一批“作册”消逝后,王朝并未接续任命新一代的“作册”,到西周中期,反而以“作册”之词结合周人文化的“内史”“尹氏”等职名,新发展出“作册内史”“作册尹”等职官称名。西周职官体系中的“作册”类职官,已不具殷商“作册”那般的尊崇地位。西周中期后段至晚期,商人的“作册”几乎已名存实亡,西周政权对这一重要殷商职官的转化终告完成。

结 语

商周铭文中“作册”一词呈现形式和使用语境的历时变化,实际上是“作册”词语内涵发展转变的体现,造成这种改变的主要推动力,可能是西周政权针对殷遗贵族的怀柔统治政策。简而言之,“作册”是殷商职名而不是西周史官职名,“作册内史”和“作册尹”是西周史官职名。具体来看,在出土材料文例中,“作册”几乎不单独使用,除了极个别甲骨文例,绝大多数须搭配具体人名,而“作册内史”和“作册尹”则可以单独使用,不过应用情况较少。“作册”一词发展到西周时期,已具有了两个义项:一是遗存的殷商职名;二是一些不稳定的新生西周职名的次要组成部分。到了西周晚期,两种含义的“作册”都很少再使用。而传世文献中记载的西周官制没有“作册”之官,甚至也没有“作册内史”和“作册尹”等职名,或许正是因为“作册”并未纳入西周职名体系,后世文献成书时,普遍可见的文书中已无“作册”一职,最终导致了出土材料和文献之间的“作册”记录差异。

殷商职名在西周政治语境中的使用变化趋势,经历了早期沿用至中期衰落再到晚期逐渐隐没的变化,可能反映了商文化遗存逐步被周文化覆盖取代的过程。周人吸收殷商的文化、沿用殷商的制度,是通过不同的统治策略互相配合,在数个世代间逐步转化殷商的文化概念,使得商人最终归服并基本融入周的文化中。殷商贵族中的“作册”人物归服周人后,仍沿用了在殷商王朝的职名,但殷商的“作册”之官,没有移植入西周政府的职官体系,而是与其他西周职名结合以适应周人文化,经过世代交替,殷商“作册”之官逐渐消失在西周的政治语境中。归附周人的殷商旧族,仍能够在新政府保持活跃,但由于他们依然拥有殷商的职官身份,或许并无必要担任西周职官系统内的要职①我们所见的西周早期的诸位“作册”,最主要的身份就是“作册”,目前尚无充足的互证材料说明其中有人同时担任其他重要职位。,随着他们的逝去,部分殷商职官也不再延续。“作册”这样的重要职名跟随殷遗贵族进入西周,词语本身虽然保留了一段时间,但是词语的内涵却没有成为周人文化的一部分,反而在新的语言环境中逐渐被弱化,西周王朝最终实现了对殷商遗留职官文化的改造。