高职院校中华文化课程涵养职业精神的“沙漏—滴灌”模式

——以镇江高等专科学校为例

2022-12-16张永刚孙雯雯

丁 钢,张永刚,何 斌,王 振,孙雯雯

(镇江高等专科学校 党政办公室,江苏 镇江 212028)

习近平指出,“优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本”[1]110-111,要“深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉”[2]。2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,要求把中华优秀传统文化“贯穿于启蒙教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育各领域。”[3]职业教育中的中华文化课程通过对学生专业精神、创业素养等的培养,使学生具有勤业、精业和立业的职业精神。然而,由于高职教育过于强调就业导向、技术至上的职业属性,教育的工具理性置于价值理性之上,过度关注教育的工具功能,忽视了教育的育人本质,异化了教育过程,架空了学生的全面发展[4],出现了重科技教育、轻人文教育,重专业教育、轻养成教育,重知识传授、轻精神教育等倾向,弱化了中华文化知识教育和中华人文精神的培养[5]。

1 “沙漏—滴灌”模式形成的阶段

镇江高等专科学校前身为吕凤子先生1912年创办的“正则女校”。吕凤子(1886—1959年)先生是近现代著名教育家、书画家,一生倡导“爱无涯、美无极”的文化育人理念。2006年以来,学校以百年文化积淀为基础,整合文秘、旅游、艺术等师资组建课程团队,围绕立德树人根本任务,按照一体化、分学年、进阶式的原则,探索并实施体现中国价值、遵循职教规律、融入区域文化和校本文化的“沙漏—滴灌”模式。该模式分为3个阶段: 1) 思辨探索阶段(2006—2010年),分析学生文化诉求,开展文化育人活动。2) 实证实验阶段(2011—2015年),调查统计文化与学生成长相关系数,筛选最优路径并试点实验。3) 应用推广阶段(2016年—),全面应用并在相关院校推广。

2 “沙漏—滴灌”模式

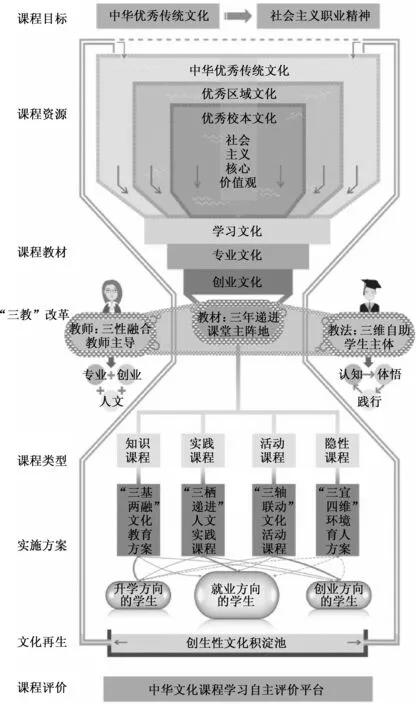

“沙漏—滴灌”模式以培养学生良好的学业从业态度、专业精业精神、创业立业意识为课程实施目标,通过根植优秀传统文化,着力推进“三教”改革,形成现代表达方式,拓宽涵养职业精神的课程建设思路,构建形似沙漏,包括“正漏斗”建设模式和“倒漏斗”滴灌模式的中华文化课程体系,如图1所示。

图1 中华文化课程“沙漏—滴灌”模式

“正漏斗”建设模式是以中华优秀传统文化为源泉,以核心价值观为主线,以培养职业精神为契入口,由面到点,筛选内容,建成“中华文化→区域文化→校本文化”“学习文化→专业文化→创业文化”的内容体系。

“倒漏斗”滴灌模式是通过实施“三基两融”文化教育方案、“三栖递进”人文实践课程、“三轴联动”文化活动课程、“三宜四维”环境育人方案,面向升学、就业、创业等发展方向的学生,由点到面,精准输送。元代书法家詹希元创制五轮沙漏,增设传动装置。“沙漏—滴灌”模式以普通沙漏靠颈部管道影响流量为动力机制。本课程模式以教师主导,学生为主体,教材为纽带,构建“三教”联动机制。

3 “沙漏—滴灌”模式的实施方案

“沙漏—滴灌”模式以“三教”改革为逻辑路径:教师的“三性融合”,在“双师型”基础上,突出人文引导,实现人文性、专业性和职业性的融合;教材的“三年递进”,编写“学习文化→专业文化→创业文化”进阶式教材;教法的“三维自助”,优化“自助认知→自主体悟→自觉践行”的递进式路径,形成“三基两融”文化教育方案、“三栖递进”人文实践课程方案、“三轴联动”文化活动课程方案、“三宜四维”环境育人方案。创建学分管理平台,进行课程效果评价。

1) “三基两融”文化教育方案。主要通过不同学段的教学内容、课程知识的层级递进,逐步提升学生的人文素养。一年级开设基础知识、基本能力和基本素养课程,二年级专业教育融合专业文化,三年级职业规划融合创业文化。

2) “三栖递进”人文实践课程方案。主要通过校园、项目体验区和企业3个环境的栖息式实践,实现感知中华文化、提升人文素养、涵养职业精神的三级递进。

3) “三轴联动”文化活动课程方案。主要通过文化涵养提升平台、个体特色发展平台和身心道德滋养平台,实现潜移默化的人文教育。

4) “三宜四维”环境育人方案。主要以宜人、宜居、宜学的硬件环境为基础,通过“校本读物、校园故事、正则讲坛、经典影视”四维空间,发挥文化软实力。

5) 课程评价。主要设计与创建中华文化课程学分管理平台,学生按三年16个学分进行自助评价。

4 “沙漏—滴灌”模式的实践

4.1 提升学生中华文化知识素养

在中华文化课程教学过程中,课题组发现学生不够自信勤勉、对专业不够执著、创业意识不强,课程缺乏针对性和有效性。通过“学习文化→专业文化→创业文化”进阶式模块的学习,培养学生的学业态度、专业精神和创业素养。

一是“《中国价值:图说社会主义核心价值观的根与源》+《中国文化概论十五讲》+《让梦飞翔——携手镇江高专,塑造完美人生》(学习指导手册)”的学习文化模块,在引导学生树立核心价值观,认知优秀传统文化的基础上,营造鼓励和引导学习的组织文化,通过学习手册指导学生养成良好的学习态度。

二是“《吕凤子文集校释》+《梦溪笔谈说解》+《赵亚夫》(报告文学)”的专业文化模块,培养学生“人生制作即艺术制作”的人文追求,培养求精创新的工匠精神和“把成绩写在大地上”的专业追求,培养学生追求规范和品质的专业精神。

三是“《中国精神:优秀共产党员创业故事》+《创业文化》+《吕凤子“三办正则故事”》”的创业文化模块,学习共产党人的奋斗精神,了解创业文化基因,讲述吕凤子先生办学历史,培养创业素养。

4.2 提高教师人文教育能力

针对中华文化课程教师人文教育能力相对薄弱的问题,课题组设计并组建“人文+专业+创业”混编导师团队,有效提升师资的人文教育素养和知识水平。一是构建作家、画家、音乐家等为负责人,校内辅导员、班主任参与的人文导师团队。二是构建产业教授、行业导师等为负责人,校内专业教师参与的专业导师团队。三是构建知名企业家、初创者为负责人,校内创业讲师参与的创业导师团队。

4.3 促进学生知识的内化

针对中华文化课程实践性体验少、学生内化成效不明显的问题,课题组构建了学生“自助认知+自主体悟+自觉践行”的内化路径。

一是建设中华文化课程教材陈列室、吕凤子教育思想展示长廊、校训文化展示区等9个文化感知区,通过文化沙龙、研修课等形式,开展探究式自助认知。如吕凤子先生以屈原之名“正则”为校训,学校为契合现代职教精神将其拓展为“正则格致”,由国务院原副总理李岚清治印,建成“屈原之名+凤子定训+副总理治印”的校训文化。

二是建成经典阅读室、影视鉴赏室、书画印社、合唱团、苏式装裱、孙氏太极拳、梅庵派古琴非遗传承基地等12个校内体验区,通过读、写、做、唱、演等形式,开展情景式自主体悟。

三是开发“正则绣品”“Party Time文化创新”等52个省级实践项目,进行实境式自觉践行。如按照2014年12月习近平视察镇江的路线,开发“看得见山,望得见水,记得住乡愁”的人文研学项目,践行习近平期望的理想信念、人文情怀、社会担当。

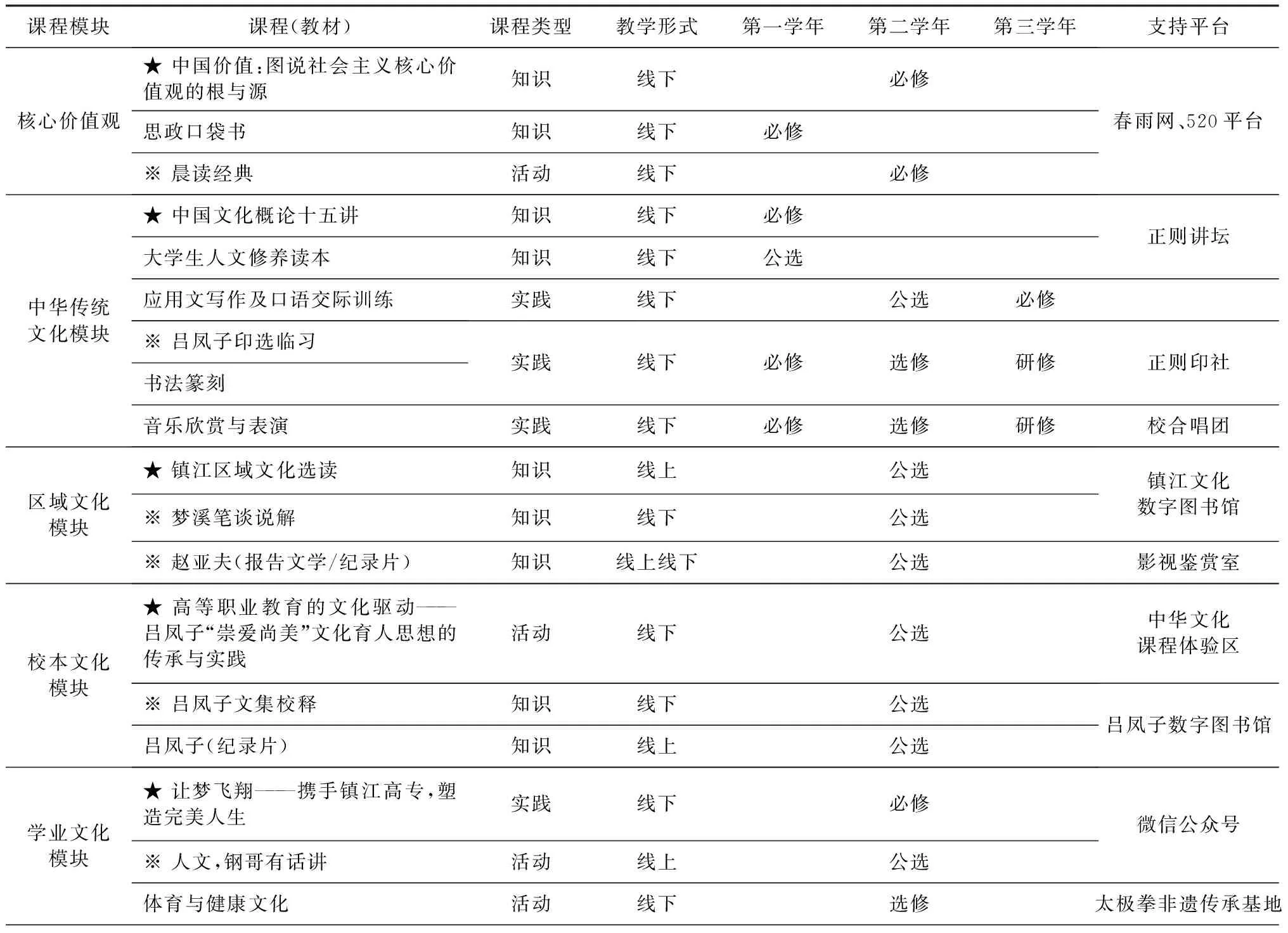

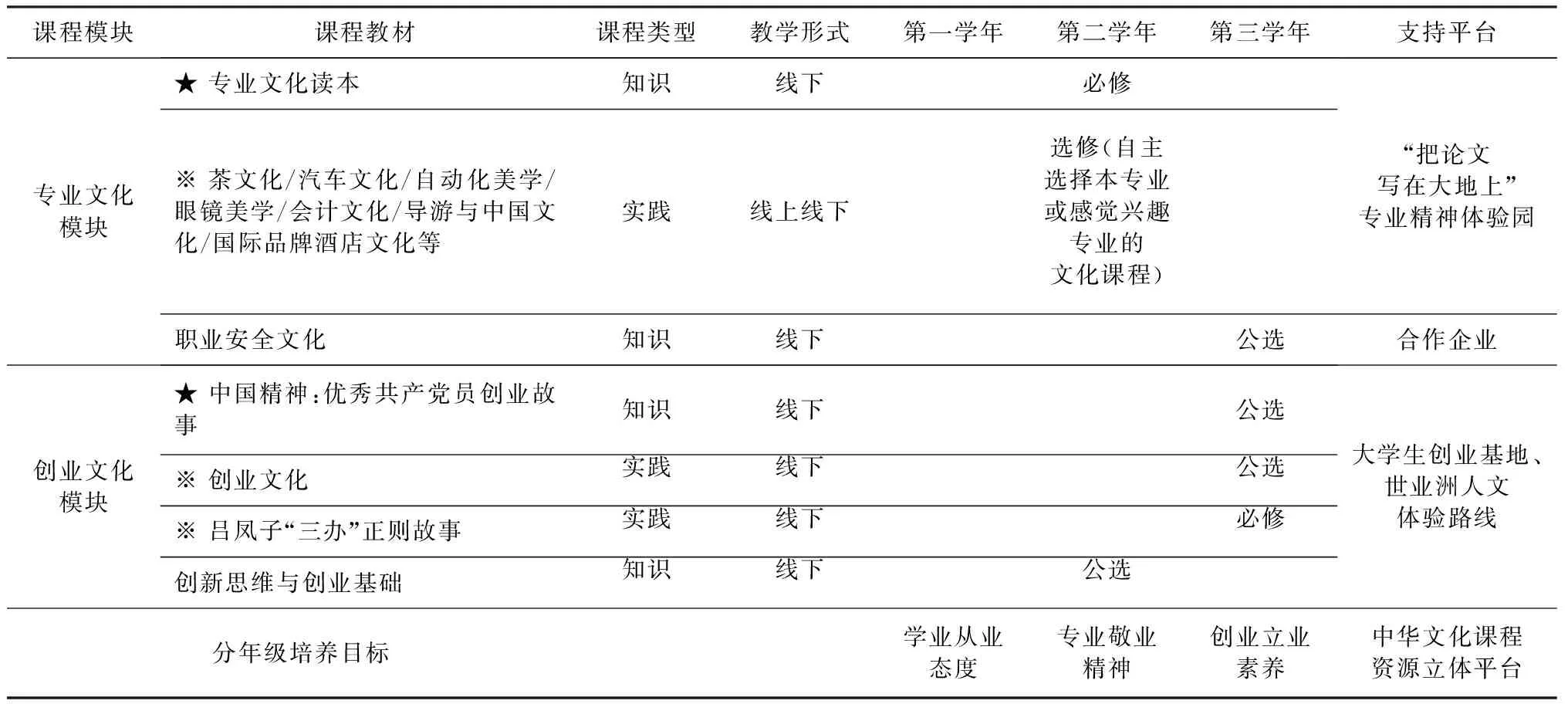

4.4 构建中华文化课程图谱

实践中,中华文化课程一般只开设一门公选课,一学期30个学时,2至3个学分,缺乏完整的课程体系。通过认真研究,课题组以学生为中心,以问题为导向,整体设计,逐步开发,构建了一体化、分学年、进阶式的中华文化课程图谱(见表1)。

表1 中华文化课程图谱

续表

5 “沙漏—滴灌”模式的创新价值

5.1 设计闭环式“沙漏—滴灌”课程模式

从课程内容、课程教材、课程组织、课程类型、课程方案、文化积淀等6个方面,整体设计“沙漏—滴灌”模式。从中华优秀传统文化中筛选契合内容,融入区域和校本文化,编写进阶式教材,分类精准“滴灌”,内化为学生人文素养和职业精神,创生性文化通过校本积淀,汇入中华优秀文化,形成闭环体系。

5.2 构建课程图谱和立体化资源库

从核心价值观、传统文化、区域文化、校本文化、学习文化、专业文化、创业文化、隐性课程8个模块,分3个学年聚焦培养学业态度、专业精神和创业素养,通过必修、选修、研修和线上线下,开设知识、实践、活动等类课程,构建中华文华课程图谱。

通过文化体验区、吕凤子美术馆、非遗传承基地等物理空间,春雨网、“520”平台、沈括数字资源库、镇江文化数字图书馆等网络资源,指导手册、连环画、口袋书、报告文学、纪录片等教学资源,文化活动、实践项目、游戏、微信、融媒体等交流平台,构建立体化课程资源库。

5.3 优化“流向学生”的主渠道涵养路径

以第一课堂为主,第二、第三课堂有效补充;核心课程为主,特色课程相得益彰;显性课程为主,隐性课程有形建设,编写《文化润校丛书》。以学生为中心,通过“中华文化→区域文化→校本文化”的课程内容教学,不断贴近学生学习生活环境;通过“学习文化→专业文化→创业文化”内容的学习,“人文导师→专业导师→创业导师”的指导,不断贴近就业创业需求;通过“必修课→选修课→研修课”的学习,不断提升学生解决问题的能力;通过“自助认知→自主体悟→自觉践行”,不断推进学生知识内化进程。

5.4 优化“学生自助”的过程性评价方式

开发和运用学分管理平台,引导学生自助选课、自主学习、自我评价、自觉改进和提高。

6 “沙漏—滴灌”模式的应用推广

一是学生综合素养明显提升。按Likert5r标准,运用格栅获取法与模糊Borda数据分析法测量培养成效。2016年以来,学生在人文素养方面获中国国际合唱节银奖、中国民歌合唱节优秀作品奖,全国和江苏省大学生艺术展演奖42项,全国和江苏省文明风采奖41项,江苏省紫金合唱节铜奖2项、优秀作品2项。专业素养方面获江苏省高校本专科优秀毕业设计奖4项、优秀团队2个,全国和江苏省技能大赛金牌11枚,全国和江苏省职业技能大赛奖10项,江苏省文化科技实践活动先进个人10人、优秀团队9个。创业素养方面获“中国大学生自强之星”及提名奖各1人,江苏省“三创”优秀学生6人,江苏省优秀创业项目1个。先后涌现庄重、丁维洁、唐之钶、胡宏伟等一批优秀学生典型。

二是中华文化课程教学改革成果丰硕。课程建设团队获国务院奖励1项,江苏省政府奖励7项,获评江苏高校哲学社会科学重点研究基地、江苏省教育科研先进集体、江苏省优秀高等教育研究机构等。完成省部级及以上课题7项,出版8部专著、20本教材,共计842万字,获评国家出版基金项目(资助91万元)、“十三五”国家规划教材、江苏省“五个一工程”奖、江苏省“十三五”重点出版物等。在《高等教育研究》《江苏社会科学》等期刊发表论文36篇,《新华文摘》和人大复印资料转载多篇。获全国优秀高等教育研究成果奖、全国高校校园文化建设优秀奖、全国“奋进新时代 中华传统美德职教行”优秀成果奖等。2010年,文秘专业建成江苏省特色专业;2016年,旅游管理专业建成江苏省重点专业群;2017年,旅游管理专业建成江苏省高水平骨干专业,2020年,获批江苏省高水平专业群。

三是社会广泛认可,应用推广成效显著。国务院原副总理李岚清做吕凤子素描像并题诗,接见教学团队,为校本教材《高等职业教育的文化驱动——吕凤子“崇爱尚美”文化育人思想的传承与实践》签名,为校训治印。全国政协原副主席孙家正为文化体验基地“凤亭”题字。全国政协常委、中国美术馆馆长吴为山为学校雕塑吕凤子先生半身像。学校以江苏省文化旅游职业教育行业指导委员会文化服务类专业委员会和全国冶金行业指导委员会创新发展专业指导委员会主任单位为平台,在同城、江苏省文化服务类、全国冶金类等职业院校推广,获教育部思想政治工作司、共青团江苏省委、镇江市等优秀成果奖9项,5个案例入选江苏省高等职业教育质量年度报告。参加中国(西安)世界职业教育大会、全国职业院校“文化育人”高端论坛等交流21次,省部级及以上媒体报道76次。2位教师赴埃及和意大利分别完成孔子学院2年教学任务,教师36人次赴美国绿河学院、英国西英格兰大学、韩国牧园大学等交流,推介中华优秀传统文化。

教育部高等教育司负责人就《高等学校课程思政建设指导纲要》答记者问时指出:“加强中华优秀传统文化教育,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神,教育引导学生深刻理解中华优秀传统文化的思想精华和时代价值,完善大学生的道德品质,培育理想人格,展现中华文化的无穷魅力和时代风采。”[6]中华文化课程是加强中华优秀传统文化教育的重要载体,“沙漏—滴灌”课程模式成为学生践行社会主义核心价值观、提升人文素养、涵养职业精神的有益尝试。