腰大池置管持续引流治疗重症结核性脑膜炎临床分析

2022-12-15孟艺哲韩玮欣李军霞赵立明陈颜强何红彦

孟艺哲 韩玮欣 李军霞 赵立明 陈颜强 何红彦

结核性脑膜炎(tuberculous meningitis,TBM)是最常见的中枢神经系统结核,也是最严重的肺外结核病[1]。结核性脑膜炎是一种高病亡率、高致残率的结核病,治疗十分困难[2]。结核性脑膜炎患者在患病早期就需要进行抗结核治疗。结核性脑膜炎的治疗主要包括药物治疗以及类固醇治疗方案。 目前,结核性脑膜炎的治疗仍没有统一有效的标准治疗方案,使得相关临床研究面对着极大的挑战[3-4]。笔者对河北省胸科医院2018—2021年收治的重症结核性脑膜炎患者采取腰大池置管持续引流联合鞘内注射给药的治疗效果和安全性进行分析,为临床治疗重症结核性脑膜炎提供参考。

资料和方法

一、研究对象

收集2018 年 8 月1日至2021 年 10月1日河北省胸科医院收治的59例重症结核性脑膜炎患者的初始临床资料。按照性别及年龄、临床表现、脑脊液化验检查、头颅核磁影像资料相匹配的原则分为治疗组(26例)和对照组(29例)。治疗组在常规抗结核治疗及鞘内注射药物治疗基础上,行腰大池置管持续引流术,14 d为 1 个疗程;对照组采用常规抗结核治疗及鞘内注射药物方法进行治疗。治疗组因治疗时间<24周排除3例,因药物不良反应未能坚持原抗结核治疗方案排除2例。对照组因治疗时间<24周排除4例,因出现药物不良反应未能坚持原抗结核治疗方案排除4例。最终对治疗组21例和对照组21例进行分析。

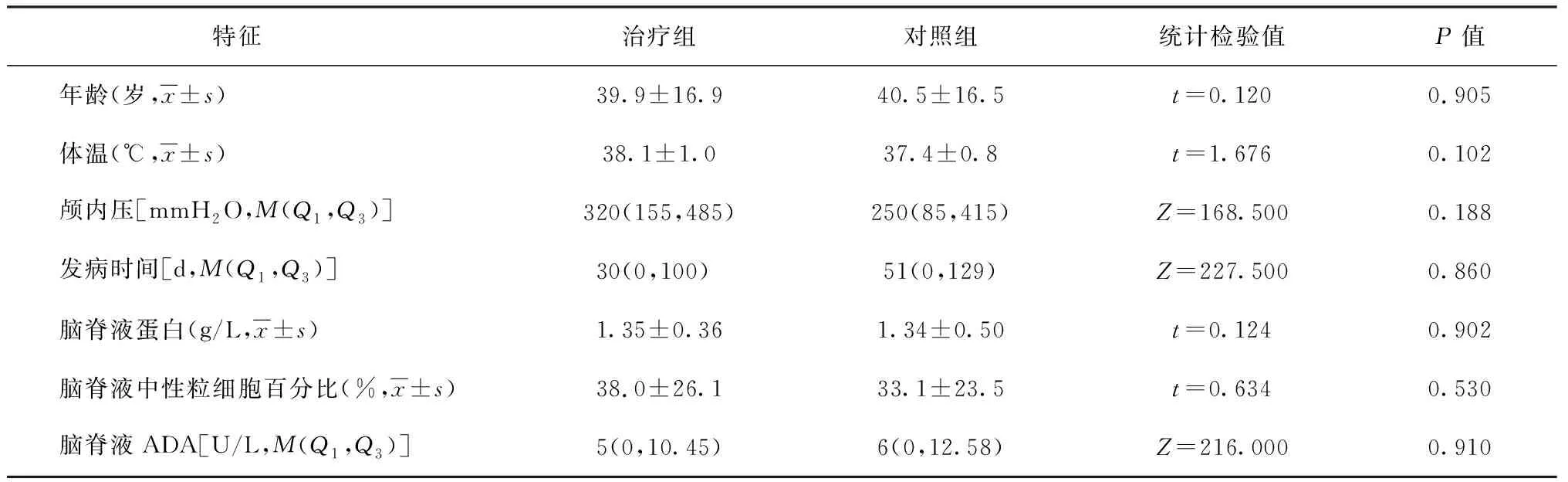

治疗组21例患者中,女性13例,男性8例;年龄16~65岁,平均年龄(39.9±16.9)岁;对照组21例患者中,女性13例,男性8 例;年龄18~72岁,平均年龄(40.5±16.5)岁;发病时间7~100 d,两组患者年龄、性别、临床表现、脑脊液检查情况、发病时间等资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性(表1)。本研究经河北省胸科医院伦理委员会审核批准实施(2019048)。

表1 两组患者临床特征比较

纳入标准:(1)根据《2019中国中枢神经系统结核病诊疗指南》[5],脑脊液结核分枝杆菌培养阳性,或脑脊液GeneXpert MTB/RIF、二代基因测序阳性,或临床上出现发热、呕吐、易激惹、脑膜刺激征、抽搐、局灶性神经损伤、意识状态改变中的一项或多项,评分≥12分,并符合结核性脑膜炎的改良的英国医学研究委员会分期标准(Medical Research Council,MRC)。分期标准为,Ⅰ期:Glascow评分15分,无局灶性神经系统体征;Ⅱ期:Glascow评分11~14分,有局灶性神经系统体征;Ⅲ期:Glascow评分≤10分,伴或不伴局灶性神经系统体征。MRC评分Ⅱ期及Ⅲ期患者诊断为重症结核性脑膜炎[6]。(2)符合《2019中国中枢神经系统结核病诊疗指南》[5]脑脊液结核分枝杆菌培养阳性,或脑脊液GeneXpert MTB/RIF、二代基因测序阳性中任意一项,或脑脊液结核分枝杆菌阴性,但临床各项结核性脑膜炎评分≥12分,且Glascow评分11~14分,有局灶性神经系统体征;或Glascow评分≤10分。排除标准:(1)治疗时间<24周;(2)治疗期间出现药物不良反应未能坚持原抗结核治疗方案者。

二、研究方法

1.治疗方法:两组均采用结核性脑膜炎的常规抗结核治疗方案(异烟肼注射液600~900 mg/d,注射用利福平450~600 mg/d、吡嗪酰胺胶囊1.5 g/d、乙胺丁醇片750 mg/d;鞘内注射异烟肼0.1 g+地塞米松5 mg),以及对症治疗(控制体温,纠正电解质失衡,加强营养支持及甘露醇、甘油果糖降低颅内压等)。治疗组在抗结核治疗、控制体温、营养支持治疗的基础上,停用脱水降颅内压药物,行腰大池置管术[7-8]。患者局部麻醉后,穿刺点为L3~4椎间隙,常规消毒铺巾,局部用利多卡因麻醉,硬膜外穿刺,脑脊液流出后,沿穿刺针将导丝插入腰池,固定导丝,取下穿刺针,用扩张器沿导丝扩大穿刺口;拔出扩张器,放置引流管,将腰大池管置入约15~18 cm;将置管朝向尾端,观察管内脑脊液顺利流出后,将引流管无菌敷料固定在背部皮肤上;将引流管外侧沿背部中部引导至肩部,并用绷带固定;安装三通装置后,连接引流袋,并将其放在床的平面上,检查每个连接处,形成封闭的引流系统。连接无菌引流袋和引流管远端,将床头抬高15°左右,保证引流管与患者腋中线平行,适当调整引流速度(10~15 ml/h),引流量为200~350 ml/d。经导管注入地塞米松注射液5 mg+异烟肼注射液0.1 g。14 d拔除腰大池引流管。第1~2周每周鞘内注射地塞米松注射液5 mg+异烟肼注射液0.1 g 3次,第3~4周每周鞘内注射地塞米松注射液5 mg+异烟肼注射液0.1 g 2次,第5~8周每周鞘内注射地塞米松注射液5 mg+异烟肼注射液0.1 g 1次,2个月为1个疗程,连续治疗6个月评价疗效。

2.临床表现:收集患者治疗期间的临床症状和体征的变化,主要包括发热、头痛、意识障碍等。

3.脑脊液检查:分别于治疗前和治疗1周、2周、4周、8周、12周、16周、20周、24周行腰椎穿刺术取脑脊液,置于3支无菌试管中,每管1~2 ml,分别进行常规、生化、细胞计数和分类检查。

4.疗效评价标准:以治疗期6个月内脑脊液变化和临床症状、体征改善情况为标准综合判断[9]。(1)治愈:结核病症状消失,无并发症及后遗症,脑脊液检查指标正常2次;(2)好转:临床症状、体征消失,脑脊液检查指标轻度异常,白细胞计数(10~15)×106/L,蛋白质0.5~1.0 g/L;(3)无效:临床症状、体征和脑脊液指标无好转或死亡。总有效率=(治愈例数+好转例数)/总例数×100%。

三、统计学处理

结 果

一、两组患者头痛、发热、意识障碍恢复时间比较

治疗组头痛消失时间为4.5(0.5,8.5) d,对照组头痛消失时间为10.5(1.5,19.5) d,治疗组短于对照组,两组比较差异有统计学意义(Z=33.500,P=0.009)。治疗组发热恢复时间为(6.24±4.07) d,对照组为(11.65±3.02) d,治疗组短于对照组,两组比较差异有统计学意义(t=-4.403,P<0.01)。治疗组意识障碍恢复时间为3(0,7) d,对照组意识障碍恢复时间为29(23,35) d,治疗组短于对照组,两组比较差异有统计学意义(Z=169.000,P<0.01)。

二、两组患者治疗前后脑脊液蛋白、ADA、脑脊液中性粒细胞消失的时间结果比较

治疗组脑脊液蛋白下降至正常时间为35(0,99) d,对照组脑脊液蛋白下降至正常时间为94(0,197) d,治疗组明显短于对照组,两组比较差异有统计学意义(Z=338.500,P=0.003)。治疗组脑脊液中性粒细胞消失时间为33(0,85) d,对照组脑脊液中性粒细胞消失时间为100(8,192) d,治疗组明显短于对照组,两组比较差异有统计学意义(Z=349.000,P=0.001)。治疗组脑脊液ADA下降至正常中位时间为10(0,21) d,对照组脑脊液ADA下降至正常时间为18(9,27) d,治疗组明显短于对照组,两组比较差异有统计学意义(Z=94.000,P=0.028)。但治疗组颅内压恢复时间为21(0,52) d,对照组颅内压恢复时间为27(19,35) d,两组比较差异无统计学意义(Z=241.500,P=0.597)。

三、两组患者并发症和病亡率比较

治疗组腰大池置管持续引流组患者有2例局部渗漏脑脊液,给予局部加压后脑脊液渗漏渐止,1例引流管阻塞,经更换引流管后梗阻解除,未出现其他严重并发症。对照组1例应用脱水药物出现肾功能损伤。治疗组和对照组病亡率均为4.7%(1/21)。

讨 论

抗结核治疗是结核性脑膜炎治疗的根本,但高颅内压及脑积水等神经系统受损问题,仅凭抗结核治疗药物无法有效解决。结核性脑膜炎早期诊断困难,尤其是重症结核性脑膜炎,疾病进展迅速,早期有效的控制颅内压,降低脑脊液蛋白水平,减少和控制脑脊液中纤维蛋白的渗出,防止或减少蛛网膜粘连及脑积水的发生,可为抗结核治疗药物发挥作用争取宝贵的时间,显得尤为重要[10-11]。本研究中治疗组早期高颅内压控制不用脱水药物较对照组用脱水药物降颅内压能起到相同的作用,颅内压恢复正常所需时间两组间差异无统计学意义。治疗组未用脱水药物,避免了脱水药物导致的不良反应,腰大池置管持续引流术尤其适用于脱水药物禁忌证的重症结核性脑膜炎患者,如合并充血性心力衰竭、进行性肾功能衰竭,腰大池置管持续引流术可有效降颅内压且避免心功能衰竭及肾功能衰竭的发生。腰大池置管持续引流术后颅内压下降较对照组明显[15],对于缓解颅内压增高,避免脑水肿和脑疝起到积极作用。两组颅内压恢复正常的时间比较差异无统计学意义,可能与两组患者脑脊液蛋白升高、椎管粘连不能完全缓解、脑脊液回流受阻有关。

腰大池置管持续引流联合鞘内注射药物可以有效缓解颅内压增高,加快脑脊液蛋白恢复速度,缩短发热、头痛、意识障碍时间。鞘内注射药物可使药物直接作用于脑室内膜及软脑膜, 也使在脑池、蛛网膜下腔中走行的颅内神经和血管局部药物浓度增高[12-13]。在进行腰大池持续引流治疗时,可减少腰椎穿刺次数,降低感染的概率,可减少因感染引起的蛛网膜粘连,腰大池持续引流与抗生素类药物联合治疗时,可减少交通性脑积水的发生,减轻脑膜刺激,并且持续引流可降低颅内压,刺激脑脊液分泌,进而可降低脑脊液蛋白质浓度[14]。本研究中腰大池引流组脑脊液蛋白恢复正常的中位时间为35 d,较对照组的中位时间(94 d)明显缩短,有效控制脑脊液蛋白升高诱发的蛛网膜粘连,减轻脑积水的发生,促进患者意识障碍好转,有效改善临床症状。

ADA 主要存在于机体各种组织当中,在脑脊液当中有着较高的表达水平,且参与机体 T 淋巴细胞的激活过程,当结核分枝杆菌感染对脑组织造成损伤时,T淋巴细胞也会因为刺激而释放出炎性因子,导致机体发生炎症反应,并使得脑脊液当中的 ADA 水平持续上升,因此,临床上通常会将脑脊液 ADA 水平作为结核性脑膜炎病情诊断与预后评估的重要指标[16]。 ADA可能与结核性脑膜炎病情发展密切相关,有作为结核性脑膜炎治疗效果的评价指标的可能。本研究表明,腰大池置管持续引流联合鞘内注射药物可以使ADA降至正常时间(中位时间10 d),较对照组(中位时间18 d)明显缩短,提示腰大池置管持续引流联合鞘内注射药物可加速病情控制或好转。

结核性脑膜炎常规治疗,脑脊液细胞在开始治疗15 d内,白细胞总数、嗜中性粒细胞比例不会急剧下降,效果较好的患者在治疗30 d左右白细胞总数、嗜中性粒细胞会有明显的降低,变为以淋巴细胞为主,但是多数患者直到治疗60 d左右时白细胞总数才明显下降,此时嗜中性粒细胞极大减少,进入以淋巴细胞为主的恢复期[17]。本研究观察重症结核性脑膜炎常规治疗脑脊液中性粒细胞消失速度慢,中位数约为100 d,经腰大池置管持续引流联合鞘内注射药物能明显缩短中性粒细胞消失速度,中位数约为33 d,使患者进入淋巴细胞为主的恢复期,缩短住院时间,减少患者医疗费用。

本研究为探讨腰大池引流治疗结核性脑膜炎的适应证的选择提供了宝贵的临床经验。本研究表明,对于早期重症结核性脑膜炎,尤其合并颅内压较高及脑脊液蛋白升高明显的患者,积极行腰大池引流术能迅速降低患者颅内压,降低脑脊液蛋白,并且脑脊液ADA及中性粒细胞数下降时间能明显缩短,能够控制患者急性期症状、缩短疗程,且无严重并发症。对于长期改善患者预后有积极作用,是安全有效的,值得临床应用。

本研究样本量少,重症结核性脑膜炎患者例数少,未对患者长期病情变化进行追踪。出院患者后续随访工作需要进一步完善,可以通过扩大样本量,系统规范的随访工作以研究患者的长期预后。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献孟艺哲:酝酿和设计实验,实施研究,分析/解释数据,起草文章,统计分析,支持性贡献;韩玮欣:实施研究,分析/解释数据,起草文章,统计分析,行政、技术或材料支持,支持性贡献;李军霞:实施研究,采集数据,统计分析;赵立明:实施研究,起草文章,统计分析;陈颜强:分析/解释数据,统计分析;何红彦:采集数据,对文章的知识性内容作批评性审阅和指导,获取研究经费