国内社会风险防范的研究述评

——基于CiteSpace 的可视化分析

2022-12-14翟钰佳

孙 萍,翟钰佳

(东北大学 文法学院,辽宁 沈阳 110169)

20 世纪末21 世纪初,我国社会进入转型期,现代化进程加快,城乡二元对立结构逐渐瓦解,信息技术迅速发展并不断普及,社会结构趋向多元化发展。在全球化趋势的影响之下,国内、国际两个社会的联动性增强。在社会转型时期,新旧两种社会矛盾相互交织,社会风险呈现出复杂多元性、连锁联动性、次生衍生性以及冲击全局性的特点,风险防范的必要性与重要性不言而喻。

一、社会风险相关理论

在社会风险的研究领域中,乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)的“风险社会”理论、风险的社会放大理论与安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)的“社会风险”理论成为最主要且应用最为广泛的理论。以上三个理论为国内社会风险防范的研究提供了支撑。本文将以此为基础,对国内该领域研究进行述评。

(一)“风险社会”理论

随着工业社会的日渐式微,风险社会正在形成。当今的现代化即自反性现代化正在使工业社会趋于消解,取而代之的是一种现代性的社会,即风险社会。风险社会是一种转型社会,这种转型具有系统性与全面性。

与传统工业社会不同的是,在风险社会之中,社会财富的分配逻辑并非由财富分配,而是由风险分配。此外,人们为了控制风险所做出的努力可能会造成新的风险,这种人造风险将会引起人们普遍的恐慌,并对社会制度构建的合理性产生怀疑。

(二)风险的社会放大理论

该理论将“风险的社会放大”这一概念定义为“信息过程、制度结构、社会团体行为和个体反应共同塑造风险的社会体验,从而促成风险结果的现象”[1],并认为人们对于风险事件的感知度与相关风险行为关乎心理、社会、制度和文化之间的相互作用,这种感知度与相关行为产生的次级影响可能会扩大或减小风险本身。就风险放大而言,其路径如下:

在风险放大的第一阶段,风险信号通过“放大站”(个人、社会团体和公共机构)被重新定义与解读,从而引起个人或团体对风险的不同反应。第二阶段的重点为风险引发的次级影响。风险在经过上一阶段的放大后形成扩散的涟漪效应,其次级影响波及更为广泛的主体,该主体包括责任公司或部门以及其他公司、部门与产业。此次级影响包括市场影响、社区抵制、名誉损失、公信力丧失等。

(三)安东尼·吉登斯的“社会风险”理论

该理论将风险分为两类:外部风险与人为风险。“外部风险”是指由于自然或传统原因所致的风险,具有不变性与固定性,可通过预测、精细计算与保险加以防范。“人为风险”又称“被制造出来的风险”,是由于人类社会不断发展所致的风险,相比于“外部风险”,它难以被准确认知与预测,防范难度更大。吉登斯认为,在现代社会中,“人为风险”占据主导地位,它是现代性的后果。

现代社会的风险具有双重性。一方面,人为风险的普遍存在使得现代社会充满了不确定性,使得人们对于未来不确定性的忧虑增加,提高了决策难度;另一方面,这种风险的普遍存在使得人们对于风险防范的意识提高。此外,风险之中孕育着新的机遇,扩大了人们选择的余地。

二、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本文以中国知网(CNKI)数据库为来源,以“社会风险防范”为主题,以期刊为文献来源,设定时间跨度为 1999 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 28 日,由此检索出文献147 篇。

(二)研究方法

笔者使用CiteSpace 软件对检索出的147 篇文献进行可视化分析。该软件由信息可视化专家陈超美教授应用JAVA 语言开发,可基于引文生成可视化知识图形与序列化知识谱系。

三、可视化分析

(一)关键词聚类图谱分析

选取“Keyword”为节点,设置时间跨度为1999年至2021 年,时间切片为1 年,设定网络节点关联强度为“Cosine”,如图 1 所示,生成对上述 147 篇文献的关键词聚类图谱。聚类图谱共生成聚类标签19个,包含社会风险、风险防范体系、社会稳定、新方法体系等。

图1 国内“社会风险防范”研究关键词聚类图谱

分析“社会风险防范”领域前19 位高频关键词(见表1),排除主题词“社会风险”和“风险防范”后,得出该领域研究重点为“社会稳定风险评估”“风险防范体系”与“防范机制”。

表1 国内“社会风险防范”研究前19 位高频关键词

(二)研究时间段分析

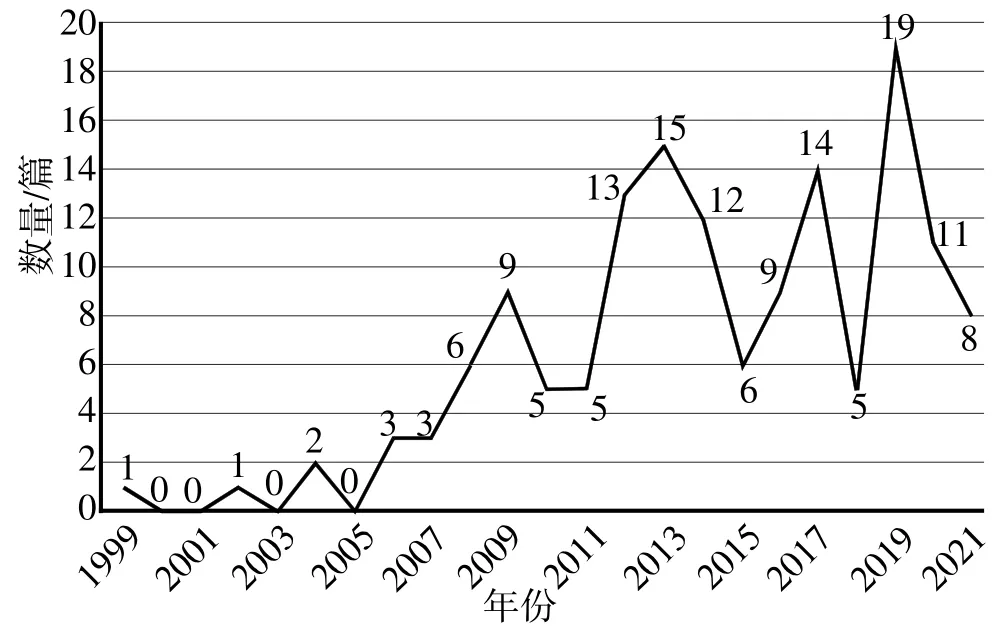

国内“社会风险防范”领域期刊发文始于1999年,发文量于1999 年至2008 年间波动上升,此后发文量不断波动,且于2019 年达到最大值(见图2)。但总体而言,国内在“社会风险防范”领域的起步较晚且研究总量较少。

图2 国内“社会风险防范”研究发文量年度分布图

利用CiteSpace 软件,设置时间切片为4 年,生成国内社会风险防范领域研究时间线图。结合图2与图3 分析得出,国内关于社会风险防范的研究可大致分为六个阶段:

图3 国内“社会风险防范”研究关键词时间线图

第一阶段(1999-2002 年),社会风险防范研究主要内容围绕人力资源与网络社会展开。葛延风指出,在20 世纪末国内劳动力供求总量矛盾突出的大背景之下,我国城镇就业问题较为严重,由此带来了较大的社会风险。由于企业大批裁员,大量员工下岗,而岗位总量有限,其再就业困难。同时,新增就业人员规模庞大,竞争激烈。此外,农村剩余劳动力不断向城市转移,增加了社会总体的就业压力。[2]钱再见、高晓霞指出,由于网络社会的虚拟性、隐匿性、多元化与个性化特点,其社会风险较大,包括金融危机、网络犯罪、信仰危机等,可通过加强网络监管与教育等方式进行风险防范。[3]

第二阶段(2003-2007 年),研究主要集中于社会转型所致的社会风险。肖万春等人在研究中强调,现有的城乡二元结构是社会风险存在的一大重要原因。因此应冲破城乡二元对立结构,做到城乡统筹规划,促进城乡发展一体化,方能有效进行社会风险防范。[4]

第三阶段(2008-2011 年),我国正值社会快速转型时期。这一时期,我国社会发展不平衡问题凸显,各种社会矛盾产生。这一阶段的研究主要针对“人造风险”展开,并强调社会结构存在不合理性,亟待调整:社会主要群体力量较弱,呈弱势化趋势;精英结盟,易产生腐败现象,弱势群体境况堪忧。制度层面,新旧两个社会体系之间冲突不断:新的制度体系尚未完全建立,旧的制度体系存在不足,无法控制新出现的社会风险。在思想观念领域,人们逐渐产生信仰危机,功利主义价值观盛行,社会道德水平出现滑坡情况。研究指出,社会风险出现的根源在于社会各主体间的利益冲突[5],因此防范社会风险需建立健全利益表达机制、利益分配机制,完善社会保障机制,协调各主体之间利益冲突,尤其注重保护弱势群体利益。

第四阶段(2012-2015 年),研究呈现内容集中化、研究方法体系化、定量与定性相结合的特点。该阶段研究内容集中于社会事业重大项目领域。社会事业重大项目因其周期长、范围广、涉及利益主体复杂的特点,易导致社会群体性事件爆发,是社会风险的高发区。[6]为防止社会风险的发生,需建立一个系统性强、可行性高的社会稳定风险分析体系。

第五阶段(2016-2019 年),我国发展至社会转型关键期,原有社会框架仍然存在,而新的社会框架已经建立但尚未成熟,新旧矛盾交织在一起,不确定因素频添。新旧制度间的“灰色地带”为社会风险提供了滋生的温床。温志强、滑冬玲指出,我国社会存在经济发展不平衡、市场体制有待健全、法律法规欠完善、文化发展相对失衡的问题,且在全球化影响下,我国社会发展的不稳定因素增加。[7]为防范社会风险,首先应正确看待社会中的不稳定因素,掌握风险发生规律;其次,形成多元治理模式,让各主体参与到社会风险的防范与治理中,加强沟通,平衡各主体利益;[8]最后,利用大数据网络进行风险预警,从源头进行风险防范。

第六阶段(2020 年至今),研究重点围绕中国特色社会主义新时代的社会风险防范展开。随着中国发展进入新的阶段,社会各方面不确定因素增多,特别是在新冠肺炎疫情冲击下,我国经济社会发展受阻,民生问题涌现,对社会心理带来消极影响,给社会治理带来一定挑战。此外,国际格局也在发生变化,西方资本主义国家通过媒体从意识形态领域对我国进行诋毁。综上得出,这一阶段的社会风险呈现出次生衍生性、连锁联动性、冲击全局性和格局重塑四个特点。[9]

(三)研究热点及趋势分析

运行CitationBurst,依据出现年份进行升序排列,得出“社会风险防范”领域的前12 位突现词。由图4 可知:

图4 国内“社会风险防范”研究突现词演进

(1)国内在社会风险防范领域的研究起步于1999 年,但首个突现词的出现时间较晚。“城镇化”作为首个突现词,出现于2006 年,所以该阶段关于社会风险防范的研究主要围绕城镇化展开。

(2)2012-2014 年集中涌现出一批新的突现词且该突现词持续至2015-2016 年,其中“风险防范体系”与“社会稳定风险评估”两个词强度最高。该阶段研究模型逐渐成熟,定量研究得到重视,形成了一套体系完整的社会稳定风险评估模型。

(3)自2016 年开始,涌现出的突现词相比上一阶段而言数量较少且强度较低。其中“防范化解”这一关键词至今仍未终止,可能在未来一段时间内仍是国内“社会风险防范”领域的研究热点。

总体而言,国内关于“社会风险防范”的研究阶段性较明显,不同阶段关键词之间的差异性较大,但关键词突现强度整体较弱,因此利用关键词预测未来该领域研究热点的难度较大且准确性相对较低。

四、研究结论及展望

通过文献及图谱分析,发现1999 年以来国内社会风险防范领域研究呈现如下特点:

(1)成果立足于中国国情,独具中国特色。社会风险相关理论由西方学者根据西方社会发展总结而成,自相关理论传入国内以来,国内学者不断结合中国社会实情,在学习、应用理论的过程中丰富其内涵。该特征明显反映于我国城市化进程中。国内学者结合西方社会风险理论,并针对我国城乡二元结构进行深入分析,得出社会风险防范措施。

(2)定量研究与定性研究相结合,定量研究体系逐渐成熟。社会事业重大项目涉及到多方利益主体,尤其在社会转型期,社会阶层更新,社会结构复杂,各主体间利益冲突更加明显,利益关系更加难以协调,为社会带来巨大风险。为了防范社会风险,研究者总结出一套完整的社会风险稳定量化分析体系,涵盖社会事业重大项目开展的各个阶段以及所涉及的全部利益主体,使得社会风险防范精细化、准确化。

(3)以解决现实问题为导向,完善社会风险防范机制。国内现有研究针对社会重大工程项目、群体性事件、邻避事件提出了风险防范措施;国内学者基于对社会风险的研究,在制度层面提出防范措施:畅通各社会主体沟通渠道,让各主体参与到社会风险治理中,形成多元治理模式。自中国特色社会主义进入新时代以来,国内学者针对该阶段社会风险的特点,积极呼吁完善应急管理体系,并建立社会风险的防范与治理网络,通过网络舆情监管来有效地控制社会风险。

目前,国内在“社会风险防范”研究领域已产生一定成果,初步形成了一套多主体参与、定量化与定性化结合的社会风险防范措施,但在实践运用过程中存在一定不足,即尚未成熟运用于实际之中。结合国内“社会风险防范”领域研究热点前沿与社会发展实际情况可知,“防范化解重大风险”位居我国三大攻坚战之首,防范化解重大社会风险的重要性、必要性与紧迫性不言而喻。综合以上分析,笔者认为现阶段及未来研究应进一步贴合社会现实,强化问题导向,针对社会风险的特点,将学术研究成果应用于社会主义现代化建设的实践之中,并在实践中不断丰富发展学术成果,以更好地服务于社会发展。