“中山眼鼻相关疾病·内镜论坛”的培训效果

2022-12-11高阳李金苗李成程超刘耀明武俊男赖明卢蓉

高阳,李金苗,李成,程超,刘耀明,武俊男,赖明,卢蓉

(中山大学中山眼科中心,眼科学国家重点实验室,广东省眼科视觉科学重点实验室,广州 510060)

近年来,随着多学科交叉的发展,眼鼻相关疾病逐渐形成了较为成熟的理论与实践体系,其逐步改变了眼科和鼻科相关疾病的治疗方式,有广阔的前景和需求[1-6]。然而,眼鼻相关疾病在国内许多医院尚未得到很好的开展,眼科、鼻科,乃至神经外科、影像科、内分泌科等的培训和合作有待进一步加强[7-11]。由于目前国内专门从事眼鼻相关疾病的医生较少,该领域的医生分散于全国各地,线下集中培训的难度较大、花费较高,而且近两年来由于疫情造成的人员流动减少,眼鼻相关疾病的培训较少开展。

因此,中山大学中山眼科中心“眼鼻相关疾病·内镜微创平台”和中山大学附属第一医院联合主办的“中山眼鼻相关疾病·内镜论坛”,以线上直播的形式进行,每期一个主题,由国内顶尖的眼科和鼻科专家,着眼于眼鼻相关领域的热点难点问题,从不同专业角度,对眼鼻相关疾病领域进行理论知识的讲授。为眼鼻相关疾病领域的医生带去专业规范的理论知识,力求培养更多该领域的优秀医生。

既往关于眼鼻相关疾病的培训较少,且尚未研究过线上教学的培训效果,即学员反馈的论坛学习对于日后临床工作的帮助。本研究对“中山眼鼻相关疾病·内镜论坛”的参与人员和培训效果进行调查,了解学员在培训后将所学知识技能用于日常临床工作的情况,并探讨哪些因素会对培训效果产生影响。

1 对象与方法

1.1 对象

2020年6月至2022年5月期间参加中山大学中山眼科和中山大学附属第一医院主办的“中山眼鼻相关疾病·内镜论坛”的参与人员。

分析研究“中山眼鼻相关疾病·内镜论坛”培训效果和影响因素。纳入标准:参与“中山眼鼻相关疾病·内镜论坛”,个人资料齐全,参加调查。排除标准:参与人员要求不参加问卷调查;个人资料不完整。共纳入研究对象126人。所有研究对象对本研究内容均知情同意。

1.2 方法

对于参与人员特征的研究,采用的研究方法:参与人员进入直播平台时,自行填写基本资料,包括职称、科室、医院;之后由研究人员在后台调取数据,进行统计分析。

对于培训效果和影响因素的研究,采用在线问卷调查的方法,设计《“中山眼鼻相关疾病·内镜论坛”反馈调查问卷》,并对所有研究对象发放。调查采取参与人员知情、自愿、匿名填写的方式,以确保参与人员给出真实答案。问卷调查的设计包括基本资料和培训效果两部分。其中,基本资料部分包括学员的性别、年龄、职称、学历、科室、医院级别、参与课程的频率等。培训效果包括以下4个主要问题:1)您觉得收获最大的内容是什么?(可多选:应用解剖和影像学、甲状腺相关眼病、外伤性视神经病变、泪道疾病、眶尖肿物)。2)您认为所学的内容对您今后的临床工作是否有用?(选项:非常大、较大、一般、较小、无)。3)在课程结束之后,您有无应用所学的知识改进您的检查、诊断、或治疗方案?(选项:是或否)。4)如果以后有机会,您是否愿意参加中山眼科中心举办的线下实操的眼鼻相关解剖学习班?(选项:是或否)。

1.3 统计学处理

参与人员特征的研究,采用数值和百分比来显示人员的基本情况分布。

调查问卷的分析,单选题和多选题采用百分比来显示不同答案所占比例;对于影响因素的研究,采用卡方检验的方法分析性别、年龄、职称、学历、科室、医院级别、参与课程的频率对4个主要问题的影响。

2 结果

2.1 参与论坛人员的基本情况分析

讲者共29位,全部为高级职称(正高26名,副高3名),专业包括眼科23名、鼻科3名、影像学1名、内分泌科1名、麻醉科1名,分别来自广东、北京、上海、天津、浙江、湖北、河南、江西、辽宁、吉林、海南共11个省份。

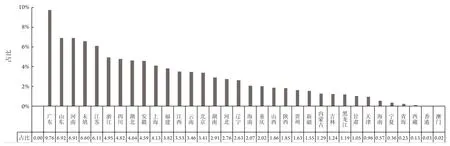

学员合计7 889 人,分布于全国除台湾省之外的33 个省、自治区、直辖市、特别行政区(图1)。其中人数较多的地区为广东(9.76%)、山东(6.92%)、河南(6.91%)、江苏(6.11%)、浙江(4.95%),最少的为宁夏(0.36%)、青海(0.23%)、西藏(0.13%)、香港(0.03%)、澳门(0.02%)。

图1 “中山眼鼻相关疾病·内镜论坛”学员的地域分布Figure 1 Regional distribution of participants in “Zhongshan Eye and Nose Related Diseases and Endoscopy Forums”

从学员的职称来说,主任医师13.2 %(1 039人),副主任医师30.2%(2 382人),主治医师32.9%(2 597人),住院医师15.9%(1 256人),其他人员(如学生、护士、药师等)占7.8%(615人)。

从学员的科室分布来说,耳鼻喉科占47.29%(3 731人),眼科占26.40%(2 083人),头颈外科占24.24%(1 912人),神经外科、口腔颌面外科、急诊科、内分泌科、影像科等其他科室占2.07%(163人)。

2.2 论坛每期主题和学员人数分析

“中山眼鼻相关疾病·内镜论坛”共16期,每期由3 位讲者围绕相应主题分别进行讲授。主题包括甲状腺相关眼病7 次,平均每期学员为622 人;眼鼻相关疾病应用解剖及影像基础3次,平均每期学员为490人;外伤性视神经病变3次,平均每期学员为286人;泪道疾病2次,平均每期学员为414人;眶尖肿物1次,参与人数为378人(图2)。

图2 “中山眼鼻相关疾病·内镜论坛”各主题的参与学员人数Figure 2 The number of participants in each theme of“Zhongshan Eye and Nose Related Diseases and Endoscopy Forums”

2.3 学员对培训效果的评价

回收的有效调查问卷共126份,即对126名对象进行研究。其中男96人,女 30人,年龄23~65岁,平均40岁。学历为本科53人,硕士61人,博士12人。学员职称为主任医师13人,副主任医师39人,主治医师55人,住院医师19人。

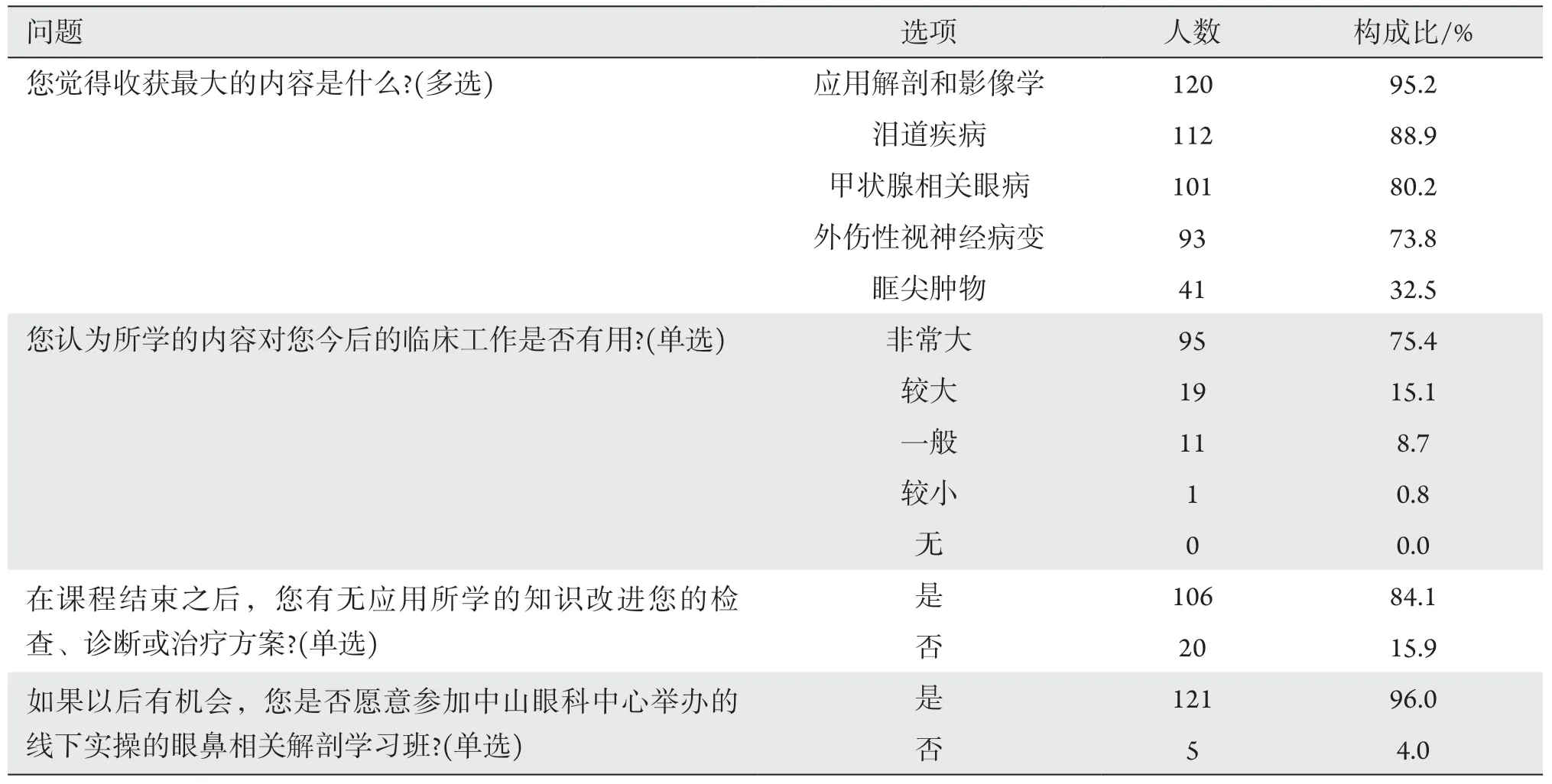

主要问题共4个,答案分布如下:1)您觉得收获最大的内容是什么(可多选)?95.2%(120/126)的学员选择应用解剖和影像学,88.9%(112/126)的学员选择泪道疾病,80.2%(101/126)的学员选择甲状腺相关眼病,73.8%(93/126)的学员选择外伤性视神经病变,32.5%(41/126)的学员选择眶尖肿物。2)您认为所学的内容对您今后的临床工作是否有用?75.4%(95/126)的学员选择非常大。3)在课程结束之后,您有无应用所学的知识改进您的检查、诊断或治疗方案?84.1%(106/126)的学员选择是。4)如果以后有机会,您是否愿意参加中山眼科中心举办的线下实操的眼鼻相关解剖学习班?96.0%(121/126)的学员选择是(表1)。

表1 学员对培训效果的评价Table 1 Participants’ evaluation of the training effects of “Zhongshan Eye and Nose Related Diseases and Endoscopy Forums”

另外,不同科室的人员对于问题1“您觉得收获最大的内容是什么(可多选)?”的回答有区别。耳鼻喉科医生和头颈外科医生均认为收获最大的内容为应用解剖和影像学以及外伤性视神经病变;而眼科医生认为收获最大的内容为甲状腺相关眼病和泪道疾病。在其他3个问题上,不同科室医生的答案没有明显差异。

2.4 性别、年龄、学历、职称与培训效果的相关性

按性别(男/女)、年龄段(≤40岁/≥41岁)、学历(本科以下/本科/硕士/博士)、科室(眼科/耳鼻喉科/头颈外科)、医院级别(三甲/三乙和三丙/二级/一级/其他)进行分组,比较组间调查培训效果的答案,各组差异均无统计学意义(均P>0.05)。

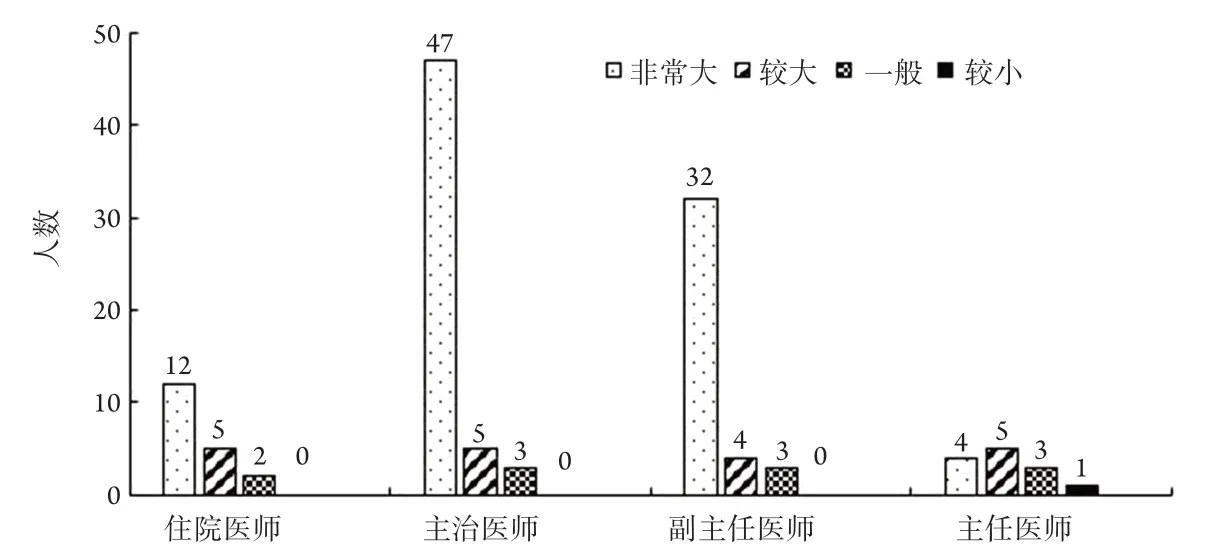

以不同的职称(住院医师/主治医师/副主任医师/主任医师)分组,组间学院培训效果差异有统计学意义(P<0.05)。其中,在“您认为所学的内容对您今后的临床工作是否有用”的问题中,副主任医师和主治医师认为“非常有用”的比例明显高于主任医师(P<0.05,图3)。在“在课程结束之后,您有无应用所学的知识改进您的检查、诊断或治疗方案”的问题中,副主任医师和主治医师认为“是”的比例明显高于主任医师和住院医师(P<0.05,图4)。

图3 不同职称的学员对“您认为所学的内容对您今后的临床工作是否有用”的答案Figure 3 Answers of participants with different professional titles to the question “Do you think what you have learned in the forums will be useful for your future clinical work?”

图4 不同职称的学员对“在课程结束之后,您有无应用所学的知识改进您的检查、诊断或治疗方案”的答案Figure 4 Answers of participants with different professional titles to the question “Have you applied what you have learned in the forums to improve your examination,diagnosis,or treatment?”

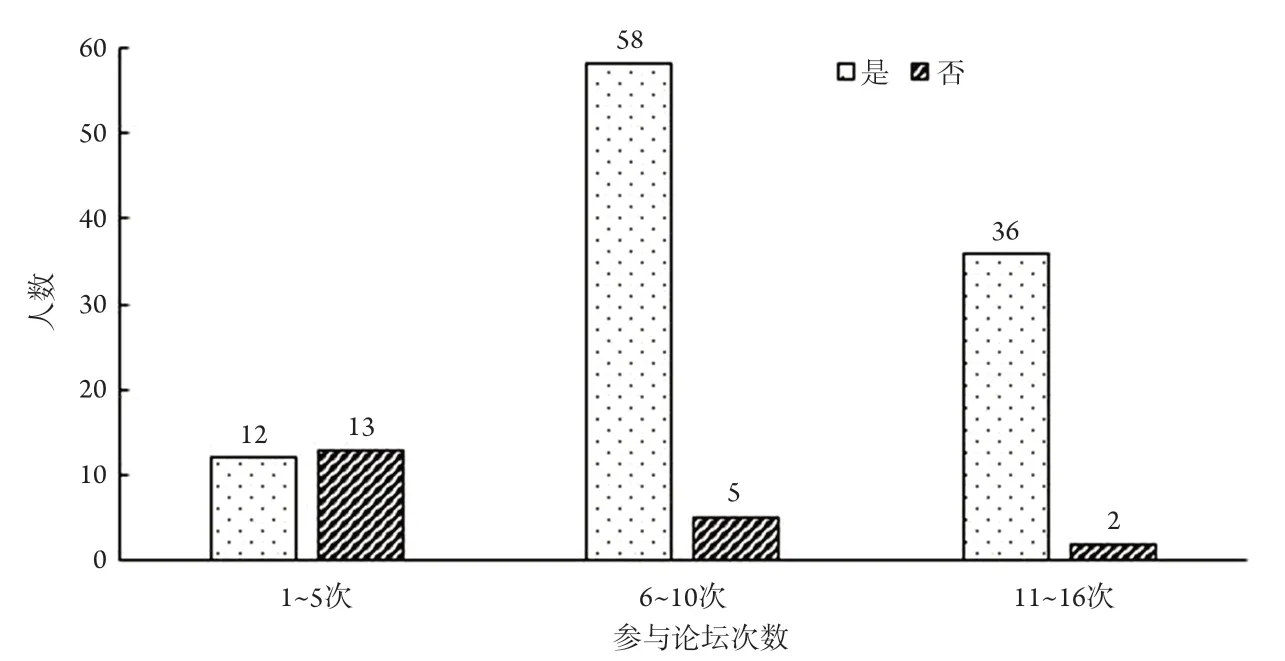

以参与课程的频率(1~5次共25人、6~10次共63人、11~16次共38人)分组,各组培训效果差异有统计学意义(P>0.05)。其中,在“在课程结束之后,您有无应用所学的知识改进您的检查、诊断、或治疗方案”的问题中,参加11~16次和6~10次授课的学员认为“是”的比例明显高于参加1~5次授课的学员(P<0.05,图5)。

图5 不同参与论坛次数的学员对“在课程结束之后,您有无应用所学的知识改进您的检查、诊断、或治疗方案”的答案Figure 5 Answers of participants with different times of forums attended to the question “Have you applied what you have learned in the forums to improve your examination,diagnosis,or treatment?”

3 讨论

随着多学科的交叉发展,眼鼻相关疾病的诊疗方法和思路,得到了一系列的突破和提高,得到越来越多的应用,且具有广阔的前景和需求[1-6,12-15]。“中山眼鼻相关疾病·内镜论坛”不仅为临床医生提供了继续教育的机会,也为全国眼科、耳鼻喉头颈外科和神经外科等专业的医生提供了相互交流碰撞的平台,促进了眼鼻相关疾病的和推广。

2020年初疫情伊始,人员流动减少,眼鼻相关疾病领域的医生散布全国各地,因此线下培训班和会议的召开受到掣肘。因此,中山大学中山眼科中心“眼鼻相关疾病·内镜微创平台”和中山大学附属第一医院主办的“中山眼鼻相关疾病·内镜论坛”,利用网络优势,克服地理阻隔,以线上直播的形式进行[16-18],邀请国内顶尖的医疗机构的眼鼻相关疾病专家,为已从事或即将从事该专业的医生带去实用的基础理论及前沿的行业规范知识,力求培养更多该领域的优秀医生。从2020年5月举办第一期,迄今为止两年时间,举办了共16期论坛,参与学员共7 889名,遍布全国各级医院。参与学员人数从第1期的269人,逐渐增加到第16期的2 537人,显示眼鼻相关疾病·内镜微创领域在眼科和鼻科领域关注度日益提升。

本研究发现:“中山眼鼻相关疾病·内镜论坛”的培训效果良好,在参与调查问卷的学员中,超过90%的学员认为对临床工作有非常大或比较大的帮助,84.1%的学员已将所学到的知识应用到日常临床工作中,96%的学员希望有机会进一步参加线下实操解剖学习班的学习。这说明论坛的开展不仅提高了医生的理论水平和临床技能,还能够激发学员参与解剖实践的热情,对眼鼻相关疾病的临床工作具有长期的积极作用。

参加论坛的医生来自全国不同省区的医院,学员构成比例差异很大,学员的基础水平和学习的目的不尽相同。不同学员经过论坛的学习后,培训效果也有所差别。本研究结果显示:不同性别、年龄、学历、科室、医院级别的学员培训效果无显著差异;而学员的职称和参加论坛的次数对于培训效果具有显著影响。与住院医师和主任医师相比,主治医师和副主任医师更倾向于在课程结束之后将所学理论知识应用于临床,并认为对工作帮助非常大。这说明本论坛对于主治医师和副主任医师的培训效果更好。

分析原因是,眼鼻相关疾病的诊断和治疗具有一定的复杂性,要求医生掌握较全面的理论知识并有一定的临床实践。与住院医师相比,主治医师以上的学员具备相关基础知识和手术技术,因此能够更有效地理解论坛的内容和要点。另一方面,主任医师大多已掌握丰富的理论知识和手术技能,相比之下,主治医师和副主任医师的学习和提升空间更大,同时也对突破技术限制和进一步提升业务水平具有更强烈的愿望,因此,通过论坛的学习后,收获更大,能够应用所学知识较多地开展新的临床治疗[19-20]。

另外,本研究发现:学习时长也明显影响到培训效果。参与6~16次论坛的学员培训效果明显优于参与1~5次的学员,前者能够更多地应用所学的知识改进临床检查、诊疗方案,说明全面、有连续性的学习会获得更好的培训效果[21]。

本研究中,不同科室的学员认为收获最大的内容不同,耳鼻喉科医生和头颈外科医生均认为收获最大的内容为应用解剖和影像学以及外伤性视神经病变,而眼科医生认为收获最大的内容为甲状腺相关眼病和泪道疾病,这说明不同科室的医生日常工作面对的病种不同,工作需求和重点难点也不尽相同。

本研究结果表明:对今后进一步开展线上论坛和线下解剖学习班的分组研究和分层教学打下基础。在今后的工作中,需要更注重分层培训,继续提升对副主任医师和主治医师的培训效果,同时对于住院医师更倾向于基础水平提升的学习,对主任医师则进行更有针对性的进阶培训[9]。另外,对于不同科室的医生,应根据科室特点和临床工作的重点进行针对性培训,在不同的专科的学术直播平台,内容应该有所侧重。

综上所述,眼鼻相关疾病·内镜微创领域在眼科和鼻科领域关注度日益提升,“中山眼鼻相关疾病·内镜论坛”有助于学员理论知识的扩展和提升,对眼鼻相关疾病医生的日常临床工作具有很好的作用,主治医师和副主任医师职称的学员培训效果更好,参与论坛次数多的学员培训效果更好。

开放获取声明

本文适用于知识共享许可协议(Creative Commons),允许第三方用户按照署名(BY)-非商业性使用(NC)-禁止演绎(ND)(CC BY-NC-ND)的方式共享,即允许第三方对本刊发表的文章进行复制、发行、展览、表演、放映、广播或通过信息网络向公众传播,但在这些过程中必须保留作者署名、仅限于非商业性目的、不得进行演绎创作。详情请访问:https://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/。