丙泊酚-阿芬太尼-利多卡因混合剂用于成人白内障日间手术镇静

2022-12-11麦勇健朱雁铃林艺全沈卫华饶艳甘小亮

麦勇健,朱雁铃,林艺全,沈卫华,饶艳,甘小亮

(中山大学中山眼科中心,眼科学国家重点实验室,广东省眼科视觉科学重点实验室,广东省眼部疾病临床医学研究中心,广州 510060)

据文献[1-3]报道,超声乳化白内障手术是目前治疗白内障的主要术式,具有手术切口小、手术时间短及疼痛程度轻等特点。白内障手术大部分以表面麻醉为主,患者保持清醒状态下维持眼位正位以配合手术完成。表面麻醉的方式对患者全身干扰少,能明显减少术后观察时间,加快白内障手术的周转。白内障手术以老年患者居多,常合并呼吸系统、心脑血管系统等疾病,在表面麻醉手术期间,患者存在不同程度的焦虑,手术和情绪应激反应容易增加围手术期心脑血管意外的风险。有研究[4-5]表明手术期间导致的焦虑与不安也可导致患者对总体诊疗服务过程的满意度下降。

常规的静脉镇静技术可以缓解患者的焦虑程度,维持白内障患者手术期间血压稳定。但有文献[6]报道,由于传统静脉镇静的治疗窗非常窄,因镇静过度导致的呼吸抑制和不自主体动是常见的麻醉并发症,影响手术操作,严重者可造成眼球的损伤。Fang等[7]首次报道了丙泊酚-阿芬太尼-利多卡因组成混合剂用于球后阻滞的镇静,与传统静脉镇静相比,混合剂具有起效快、呼吸抑制轻、苏醒迅速等优点。据此,本研究结合国内最新上市的阿芬太尼,将1%丙泊酚6 mL、2%利多卡因2 mL及阿芬太尼2 mL(1 mg)组成混合液(简称混合剂)应用于白内障手术镇静中,并匹配表面麻醉下成人白内障手术进行比较,评价混合剂镇静方案在术前高血压或不能配合白内障手术患者中的应用效果。

1 对象与方法

1.1 对象

本研究获得中山大学中山眼科中心医学伦理委员会批准(审批号:2020KYPJ122)。回顾性纳入2021年1月至2021年6月采用混合剂接受白内障超声乳化抽吸及人工晶体植入手术的30例患者,为静脉镇静组(n=30)。纳入标准:主刀医生认为病情复杂手术难度较大或患者无法正常配合局部麻醉手术或患者要求静脉麻醉下进行手术;年龄18岁以上;美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists,ASA)I~III级;术前血压控制欠佳收缩压>160 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)或舒张压>105 mmHg的患者。排除标准:存在精神疾病、老年痴呆或言语功能障碍;无法正常交流的患者;合并上呼吸道梗阻疾病。根据静脉镇静组患者信息进行1:1配对相应的30例局部麻醉白内障手术患者,为表麻组(n=30)。表麻组与静脉镇静组的患者必须为同一主刀医师、同一手术日期,且术前诊断、手术方式相同,年龄相差不超过5岁。

1.2 麻醉方法

1.2.1 混合剂静脉镇静方案

术前禁食8 h,禁水4 h。患者入术前等候区后,开通外周静脉通道,滴注乳酸钠林格注射液。入室后,常规监测患者心电图(electrocardiogram,ECG)、心率(heart rate,HR)、血氧饱和度(blood oxygen saturation,SpO2)、无创血压(non-invasive blood pressure,NIBP)。采用高流量吸氧设备(新西兰Fisher&Paykel Healthcare公司),给患者佩戴高流量鼻导管,氧流量5~30 L/min(根据患者的呼吸状态调整)[8]。常规消毒铺巾,并分别于消毒时、结膜囊消毒时及手术切口前滴注表面麻醉药物丙美卡因。手术开始前静脉注射0.05 mL/kg混合剂进行麻醉诱导,接着持续泵注混合剂(10~18 mL/h),根据眼位及患者呼吸频率调整输注速度。静脉混合剂按照1%丙泊酚6 mL+阿芬太尼2 mL(1 mg)+2%利多卡因2 mL进行配置。此外,静脉镇静患者还辅助使用长托宁0.1 mg/kg、地塞米松5 mg及甲磺酸多拉司琼12.5 mg,预防术后恶心呕吐的发生及减少呼吸道分泌物[9]。在前房注射抗生素时,停止输注混合剂,记录患者苏醒时间,并送麻醉后监测治疗室(post-anesthesia care unit,PACU)进一步监测HR、SpO2和NIBP等生命体征,记录患者达离院标准时间[麻醉后出院评分系统量表(Post-Anesthetic Discharge Scoring System Scale,PADSS)评分≥9][10]。

1.2.2 表面麻醉方案

匹配的表面麻醉下手术患者,术前未禁食禁饮。入室后常规监测ECG、HR、SpO2、NIBP。常规消毒铺巾,并分别于消毒时、结膜囊消毒时及手术切口前滴注表面麻醉药物丙美卡因,并在术中可根据需要进行追加。

1.3 评价指标

通过手术麻醉系统收集两组的手术时间、苏醒时间、离院时间、术后满意度评价以及不良事件发生率,并通过手术录像分析术中眼位情况和手术因麻醉效果不佳被中断次数。术后满意度分为5个等级,最高5分,最低1分。比较两组患者麻醉开始前、手术开始2 min及手术结束时的平均动脉压变化。其中术中眼位评分参考既往报道[11]:1分为内外眦线横跨中央角膜;2分为角膜下缘不超过内外眦线;3分为角膜下缘超过内外眦线。

1.4 统计学处理

采用SPSS 22.0统计学软件分析数据。正态性检验采Kolmogorov-Smirnov检验。对于满足正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,组间比较采用两独立样本t检验,重复测量数据采用重复测量方差分析;计数资料以百分数表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

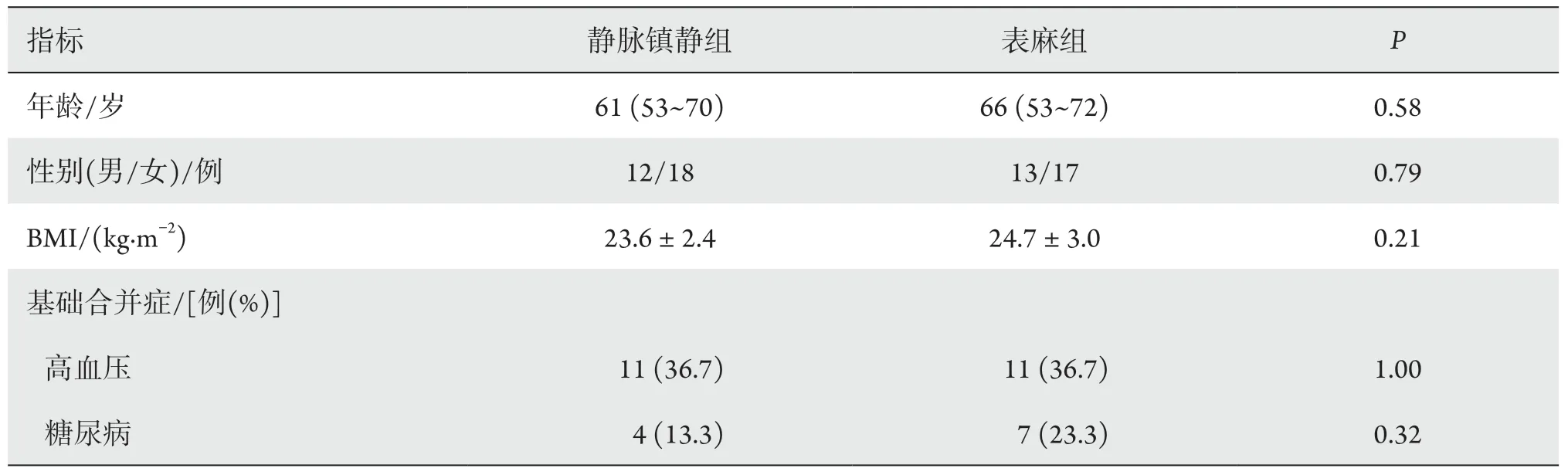

2.1 一般资料比较

纳入匹配分析的60例患者中,静脉镇静组与表麻组患者的年龄、性别、BMI,基础合并症情况差异均无统计学意义(P>0.05),说明匹配成功,具有可比性(表1)。

表1 两组患者一般资料比较(n=30)Table 1 Comparison of general data between the two groups (n=30)

2.2 两组麻醉质量比较

与表麻组比较,静脉镇静组的手术总时长、术中不同眼位时间、满意眼位(I、II级)占总手术时间百分比差异均无统计学意义(均P>0.05);而因眼位不佳导致的手术中断次数则明显少于表麻组(P<0.05)。静脉镇静组术后满意度评分明显优于表麻组(P<0.05)。静脉镇静组手术结束后3~5 min内均可达到PADSS评分≥9,两组患者手术结束返回病房后30 min左右即可完成出院手续并顺利离院(P>0.05,表2)。

表2 两组麻醉质量比较(n=30)Table 2 Comparison of anesthesia quality between the two groups (n=30)

2.3 两组围手术期SBP 变化比较

两组术前基础血压差异无统计学意义(P>0.05),表麻组在手术开始后血压明显上升,且随着手术结束逐渐下降至术前水平。静脉镇静组患者术中及术后血压较术前均有所下降(波动<20%)且处于正常范围内(图1,2)。

图1 两组患者手术期间收缩压变化Figure 1 Changes of systolic blood pressure during operation between the two groups

图2 两组患者手术期间舒张缩压变化Figure 2 Changes of diastolic and systolic blood pressure during operation between the two groups

2.4 两组围手术期不良事件比较

两组患者均可在原计划麻醉方式下完成手术。两组患者均无围手术期不良事件发生。

3 讨论

研究[12]表明超声乳化抽吸及人工晶体植入术具有手术创伤小、安全性高等特点。本中心也是按照日间手术流程进行手术安排,并采用传统的表面麻醉,提高了床位周转率和利用率[13]。然而,老年白内障患者常常合并高血压、糖尿病等全身性疾病,手术中头面部铺巾以及手术操作、仪器声音等环境因素均会不同程度地引起清醒患者的紧张焦虑情绪,部分表面麻醉患者术中可能会出现不同程度的不适。此外有文献[14]报道过度紧张的情绪可能引起患者不自觉的体动或散瞳后畏光反应,不仅增加围手术期心脑血管意外风险,也可影响手术操作。因此,对于术前合并高血压的患者或者预计不能配合手术的患者,既要保持血流动力学稳定,又要患者镇静配合手术且不影响手术周转,对麻醉提出了巨大的挑战。

Fang等[15]首次将1%丙泊酚6 mL+阿芬太尼2 mL(1 mg)+2%利多卡因2 mL组成的622混合剂应用在球后阻滞操作的镇静,以减轻阻滞操作时的疼痛,从而提高患者的舒适度。混合剂中添加利多卡因可有效减少丙泊酚的注射痛,阿芬太尼具有起效迅速(30 s起效,1.4 min达峰值)、且镇痛强度是芬太尼的1/5~1/6,对呼吸抑制程度轻等优点,这种混合方法可以充分发挥镇痛药物与镇静药物的协同作用,减少了丙泊酚的用量,还可缩短不同药物的静脉注射时间,在保证最大限度的镇静、镇痛效果的同时而不引起严重的呼吸抑制,同时,停药后患者苏醒时间短、药物的精神不良反应少。对比传统插管全身麻醉,622镇静方案属于非插管全身麻醉,总麻醉费用更低,约为插管全身麻醉费用的1/5~1/4,无需气管插管等有创性操作。该方案患者术后苏醒更快,且无咽痛、呛咳等传统插管全身麻醉常见的并发症。

根据丙泊酚及阿芬太尼的药理学特点,结合白内障手术的疼痛刺激强度及手术特点,将混合剂方案应用在白内障日间手术中,特意选择主刀医生认为紧张、焦虑或高血压等因素导致不能在表面麻醉下完成白内障手术的患者,这些患者既往通常是需要在全身麻醉下完成手术(使用喉罩或气管插管)。本研究选择在手术铺巾后静脉注射混合剂,麻醉起效快,能完全消除患者术中的恐惧及不安心理,术中持续输注过程中,因为其稳定的血药浓度,患者出现呼吸抑制的概率极低,多数患者在丙泊酚、阿芬太尼使用后具有欣快的体验,极大提高了诊疗过程的舒适度及满意度,利于患者术后的护理并减少不良事件[16]。丙泊酚和阿芬太尼的消除半衰期短,因此,本研究中多数患者在手术完成后3~5 min内达到PADSS>9分,不增加患者的留院时间,也不影响白内障日间手术周转。

对于主刀医生而言,与传统的表面麻醉手术相比,尽管镇静患者在术中的眼位情况并无明显改善,但镇静状态下,患者的紧张情绪完全消除,且混合剂中利多卡因能有效减轻显微镜的光线造成眼部的不适,从而显著较低患者的不配合而重新调整眼位的次数,使主刀医生能更安心地进行手术操作,提高手术的流畅度。

尽管本研究是一项回顾性研究,但本中心的所有的临床资料包括手术录像均记录完全,并匹配同一主刀医师、同一时间段且诊断相似的患者,研究结果具有可信性。丙泊酚-阿芬太尼-利多卡因组成混合剂具有起效快,苏醒迅速,患者血流动力学平稳,围手术期呼吸抑制程度轻,在不增加患者留院时间的同时,提高患者的舒适度和配合度。因此建议可以将此法推广应用在白内障日间手术的镇静,满足患者的舒适化需求,而不影响白内障手术的周转。

开放获取声明

本文适用于知识共享许可协议(Creative Commons),允许第三方用户按照署名(BY)-非商业性使用(NC)-禁止演绎(ND)(CC BY-NC-ND)的方式共享,即允许第三方对本刊发表的文章进行复制、发行、展览、表演、放映、广播或通过信息网络向公众传播,但在这些过程中必须保留作者署名、仅限于非商业性目的、不得进行演绎创作。详情请访问:https://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/。