成人中线导管堵塞预防的最佳证据总结

2022-12-10刘纬华白文辉杜晓宁赵文利申丽香路俊英朱荣文郑美琼张红梅

刘纬华,白文辉,杜晓宁,赵文利,申丽香,路俊英,朱荣文,郑美琼,张红梅

(河南省人民医院a.护理部;b.心脏重症监护病房;c.介入导管室;d.消化内科;e.老年医学科;f.血液内科,河南 郑州 450003)

中线导管又称中等长度导管(midline catheters,MC),长度20~30 cm[1],是一种新兴的、经济、安全的外周输液装置[2]。 但研究发现,中等长度导管在使用过程中并发症较多[3],其中以导管堵塞最常见,发生率约为14.3%[4]。 目前,国外相关学会已发布多项指南或共识指导临床静脉通路的应用[5-6],但专门针对中等长度导管,尤其是导管堵塞的较少;2019 年,中国研究型医院学会护理分会发布《静脉中等长度导管临床应用专家共识》[7],其中涉及中等长度导管堵塞的识别和处理, 但仍缺乏中等长度导管堵塞预防的具体、可操作性标准。中等长度导管堵塞不仅会中断患者治疗,造成导管拔除或重置,而且会延长住院时间,增加医疗费用,降低患者生活质量[8-9]。 为寻求中等长度导管堵塞预防最佳证据, 本研究系统检索国内外成人中等长度导管相关文献, 对导管堵塞预防证据进行总结,并开展专家会议进行论证,旨在为构建成人中等长度导管堵塞预防策略提供可靠的循证依据,推动中等长度导管临床实践的规范化发展。

1 方法

1.1 确定问题 根据PIPOST 模式将成人中等长度导管堵塞预防的临床问题转化为循证问题[10],P(population)为证据应用人群:置入中等长度导管的成人住院患者;I(intervention)为干预措施:基于目前最佳证据的中等长度导管堵管预防的措施;P(professional)为应用证据的专业人员:临床护士;O(outcome)为结局:患者中等长度导管堵塞的发生率,各审查指标完成率;S(setting)为证据实施场所:河南省某三级甲等医院老年医学科病房及消化内科病房;T(type of evidence)为证据类型:最高临床决策、最佳实践、证据总结、指南、系统评价、专家共识。

1.2 检索策略 以“Catheterization, Peripheral/ midline catheter/ midline/ midline Intravenous Catheter/Peripheral catheter/ Catheterization, Peripheral/ peripheral venous catheter/ Vascular Access Devices/ Infusion therapy/ Peripheral vascular catheter” “catheter obstruction/ Equipment Failure/ complication/ catheter obstruction/ catheter occlusion/ catheter blockage/conduit jam/ line blockage” “guideline/ recommendation/ standard/ consensus/ instruct/ guidance/ best practice/ systematic review/ Meta analysis/ systematic synthesis”为英文检索词,以“外周静脉导管/外周静脉置管/中等长度导管/中长导管/中线导管”“并发症/导管堵塞/堵管”“临床决策/标准/指南/最佳实践/证据总结/系统评价/系统综述/Meta 分析/荟萃分析/专家共识”为中文检索词,根据“6S”证据模型自上而下进行检索, 计算机检索UpToDate、BMJ、JBI、Cochrane Library、NICE、GIN、SIGN、NGC、RNAO、INS、 Embase、Web of Science、PubMed、CINAHL、SinoMed、医脉通、中国知网、万方数据库,检索时限为自建库至2021 年12 月2 日。 以PubMed 为例,具体检索策略见图1。

图1 PubMed 检索策略

1.3 文献纳入和排除标准

1.3.1 纳入标准 文献类型为临床决策、 标准、指南、最佳实践、证据总结、专家共识、系统评价和Meta分析; 文献内容与中线导管相关; 可获得全文完整版;同一指南有多个版本时,纳入最新版。

1.3.2 排除标准 指南的介绍、评析、计划书、翻译、应用指导、应用效果评价和总结;重复发表的文献;非中英文文献。

1.4 文献质量评价 采用AGREEⅡ对指南进行评价[11]。 该评价系统包括6 个领域,23 个条目,附加2个整体评价条目。 每个条目给予1 分(很不同意)~7分(很同意)的评定,根据每个领域得分计算各领域可能最高得分的百分比。 分别采用AMSTAR[12]、JBI专家共识评价标准(2016)[13]对系统评价和专家共识进行评价。

1.5 证据分级及推荐级别 采用JBI 证据分级及推荐级别系统(2014)对纳入文献进行证据分级及推荐级别[14],并根据FAME 结构确定证据的推荐级别。

1.6 文献质量评价过程 由2 名课题小组成员独立进行文献质量评价,如遇分歧由第3 人仲裁。当存在争议时,遵从高质量证据优先、循证证据优先、最新发表且权威证据优先的纳入原则[15]。

1.7 资料提取 由2 名研究者进行文献资料的提取并交叉核对。 内容包括文献的作者、发表年份、来源、类型、主题以及证据内容等。

2 结果

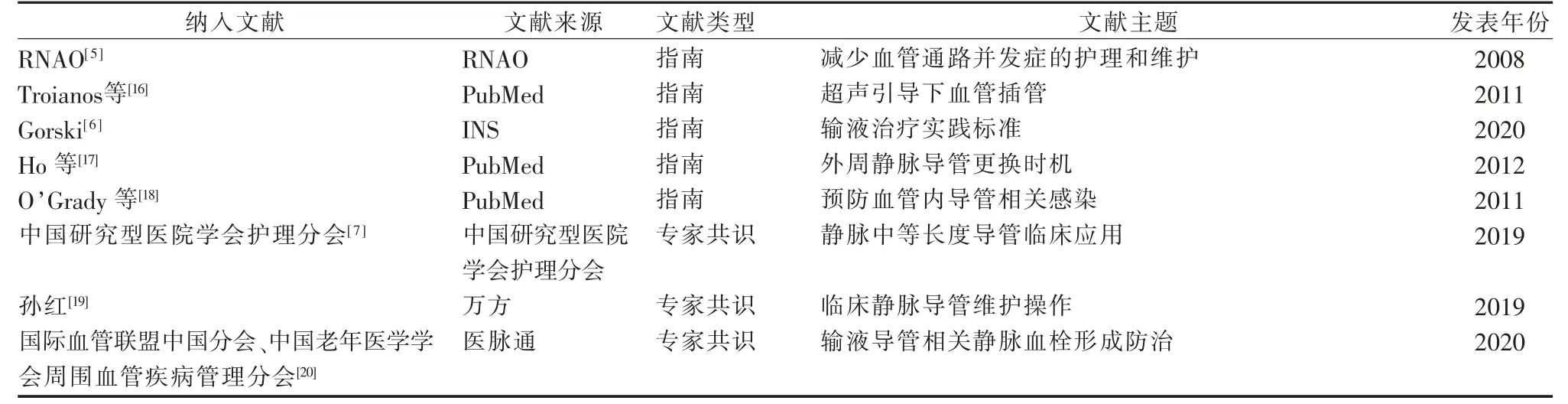

2.1 文献检索结果 共检索文献4 887 篇, 去除重复并初筛后得到75 篇,阅读全文后最终纳入11 篇,包括5 篇指南、4 篇专家共识、2 篇系统评价。纳入文献的基本情况见表1。

表1 纳入文献的基本情况

续表1

2.2 文献质量评价结果

2.2.1 指南的质量评价结果 本研究纳入指南5篇,1 篇来源于RNAO[5],1 篇来源于INS[6],3 篇来源于PubMed[16-18],评价结果见表2。

表2 指南的质量评价结果

2.2.2 系统评价的质量评价结果 共检索到相关系统评价4 篇,排除2 篇低质量文献后最终纳入2篇[22-23]。2 篇文献对与研究方案不一致处均未充分进行说明、 均未全面报告纳入各个研究的资助来源;Webster 等[23]未充分评估每个纳入研究的偏倚风险;You 等[22]的研究没有对排除文献的原因以及纳入的研究进行详细说明,未报告所有潜在的利益冲突。

2.2.3 专家共识的质量评价结果 本研究纳入4 篇专家共识,除了“所提出的观点与以往文献是否有不一致的地方”评价结果均为否,其余条目均为是,整体质量较高准予纳入。

2.3 证据汇总结果 对纳入的11 篇文献进行证据提取,最终从导管堵塞识别、风险评估、导管置入、导管及附件、尖端位置、导管固定、冲管和封管、患者教育和组织政策9 个方面整理汇总48 条最佳证据,见表3。

表3 中线导管堵塞预防最佳证据汇总

续表3

3 证据描述

3.1 导管堵塞识别 导管不完全堵塞最常见原因是导管尖端形成纤维鞘, 抽回血时纤维鞘因抽吸作用挡住导管尖端,从而阻断血液向管腔的流动,导致抽回血时回血速度缓慢或无回血; 而血凝块或纤维凝块、药物沉淀、导管错位、导管扭结等则会导致导管完全堵塞。 因此,发生导管堵塞时,可能导致无法抽出回血或回血缓慢,输液速度减慢,无法冲管或输液不畅,输液泵频繁堵塞报警,输液部位渗出、肿胀或漏液等现象。由于临床护士工作相对繁重,以及护士对导管堵塞预防的相关知识掌握可能不足, 会导致导管堵塞不能被及时发现或准确识别。 本研究中第1 条证据可为临床护理人员识别导管部分或完全堵塞提供的判断依据。

3.2 导管堵塞风险评估 本研究中第2—第8 条证据强调导管堵塞风险评估的重要性, 对置管前后评估内容、评估频率等提出了具体要求。患者存在深静脉血栓形成病史或家族史, 既往有静脉血栓栓塞症高危风险手术和复合创伤史的患者、存在凝血异常,妊娠期或口服避孕药,具有异常导管置入史或其他导管相关并发症等可能增加导管堵塞的风险;此外,研究表明导管堵塞中药物原因占比高达27%[24],输注大分子药物的堵管率明显高于输注小分子药物,而且多种药物间存在配伍禁忌,相互作用导致药液浑浊、沉淀引起管腔变狭、阻塞。 但目前临床上护士对导管堵塞风险评估并没有统一的规范,并且缺乏特异性评估工具,大多靠经验判断。 因此,护士应了解导管堵塞高危因素,加强专科药物知识,规范置管前、后导管堵塞的风险评估。 未来研究也可尝试开发相关风险评估模型,对导管堵塞的风险程度加以分层,以便更好地为临床静脉输液治疗服务。

3.3 导管置入 本研究中第9—第15 条证据描述了选择穿刺区域、穿刺血管的方法和注意事项,以及推荐使用的置管技术。 指南[6]指出在选择穿刺部位时应评估以下方面:患者身体状况、年龄、诊断和并发症;置管部位血管的条件;穿刺部位周围的情况;穿刺部位皮肤的条件;静脉穿刺和置管史;输液治疗的类型、持续时长和患者对置管部位选择的意愿,并推荐使用赛丁格技术进行置管。 美国静脉输液护理学会(INS)2021 年输液治疗实践标准[6]提出采用赛丁格或改良后赛丁格技术置管,可以提高穿刺成功率,同时减少并发症。 Scoppettuolo 等[25]在对76 例接受超声引导置入中线导管的患者分析显示,使用赛丁格技术置入中线导管,置管成功率为100%,且没有发现并发症。 因此,在临床实践中,可借鉴以上最佳证据,并结合专业判断,规范导管置入流程,利用可视化工具,改良穿刺技术,减少反复穿刺。

3.4 导管及附件 第16—第20 条证据对导管材质、无针输液接头的类型、无针输液接头更换频率以及注意事项进行了说明。 无针输液接头主要目的是通过将给药装置和/或注射器连接到血管通路装置上进行间歇性输液,消除针头引起的针刺伤,以此来保护医护人员[6]。 但INS2021[6]指出,血管通路装置接口处和连续性输液给药装置之间是否需要无针接头连接尚无明确结论, 而且目前关于降低血栓性堵管发生率的输液接头设计仍然存在争议。尽管如此,仍然建议无针输液接头应使用螺口连接, 以保证连接安全,而且在每次使用装置前,应充分消毒,使用无菌无接触技术,与无菌装置相连接。 同时指南[6]建议, 避免将无针输液接头用于快速输注晶体溶液和红细胞悬液以及频繁更换无针接头, 以减少导管堵塞的风险。 建议护士参考权威指南或高质量循证证据开展临床实践,增加多中心大样本研究加以验证,为临床输液治疗研究提供依据。

3.5 尖端位置 INS2021 指南[6]提出,中线导管尖端位置应位于腋窝水平和肩下部, 而根据专家讨论和临床实践调研,大多采用国内2019 年静脉中等长度导管专家共识[7]中的标准,而且当尖端位置位于肘窝上下两横指处向上7~14 cm 的范围时堵管的发生率较低,但目前尚未检索到相关证据。研究表明,采用不同尖端位置中线导管对患者静脉治疗效果产生一定影响,当导管尖端位于锁骨下静脉可显著降低相关性并发症发生风险,对于促进患者病情好转及生活品质提高均有重要价值[26]。 本研究第21—第22 条证据强调了中线导管尖端位置的重要性,并总结了尖端位置的测量方法,可为临床护理人员提供借鉴。

3.6 导管固定 第23—第24 条证据介绍了导管固定的基本原则和工具选择。除导管维护技术之外,导管堵塞原因也与患者躁动、手臂活动频繁有关[27]。 妥善固定中线导管, 可以预防肢体移动时导致的机械性静脉炎、导管移位或损伤[28]。 PICC 导管尖端发生异位时血栓形成的风险较高, 使用外科结和弹力绷带捆绑导管,可有效减少导管移位发生[29]。 但指南提出, 弹性或非弹性绷带并不能充分固定血管通路装置,还可能掩饰并发症的症状和体征,并且影响血液循环或液体的输注。 若存在禁忌使用医用胶粘剂的皮肤疾病,可能需要使用管状纱布网格,而不是胶粘性导管固定装置[6]。 尽管有关粘合性弹力绷带固定导管的方法尚存在争议,但所有固定方式均应以不影响对穿刺部位的评估和监测,不影响血液循环和药物治疗为宜[6]。

3.7 冲封管 研究表明,护理人员正确使用冲管和封管技术是可以有效减少堵管发生的措施[30]。 冲管不及时或冲管不彻底、 导管维护技术不熟练或操作不规范,都会导致堵管发生。护士应该加强导管维护技术培训, 执行ACL (A-Assess 导管功能评估,CClear 冲管,L-Lock 封管) 导管维护最佳实践标准,正确脉冲式冲管、 正压封管防止血液或药物等进入管腔内凝固而发生堵管。指南指出,冲封管前要通过无阻力和有回血检测确定导管通畅性,如遇阻力和/或不能抽出回血,则应排除是否存在导管夹闭、打折或敷料覆盖等外部原因。 内部原因可能需要借助胸片等检测确定尖端位置和机械原因[6]。 我院消化内科病房自规范冲封管程序后, 导管堵塞发生率降至0%。 本研究中第25—第34 条证据从冲管和封管的溶液、工具、时机等方面总结了冲管和封管的标准操作流程和规范, 为临床护士规范化冲封管提供具体可实施的标准。

3.8 患者教育 本研究中第35—第40 条证据论述了如何进行患者教育, 并强调了患者教育的重要性。临床医护人员应该对患者、照护者进行输液治疗和护理计划等内容的教育,包括输液治疗的目的、预期结果,与输液相关的护理,潜在并发症[6]。 根据患者评估结果实施个体化健康教育对中线导管堵塞预防的影响程度有待进一步研究探索。 国内学者基于ADOPT模式对PICC 带管出院患者进行健康教育, 结果显示在提高患者自我管理能力和自我效能,改善身心状态和生活质量方面均起到良好的效果[31],此模式可为导管堵塞预防中患者教育方面提供可复制的方法。

3.9 组织政策 第41—第48 条证据从规范置管人员资质、 教育培训、 持续质量改进等方面给出了建议。 文献指出目前缺乏专门训练有素的中线导管置管人员,一般由有PICC 置管资质的老师进行[32]。 由于国内中线导管临床应用尚未普及,相关研究较少,中线导管堵塞预防的实践标准或规范更是缺乏。 各级卫生主管部门和医疗机构可参考PICC 等其他静脉通路的相关指南,根据临床现状,在证据指导下对中线导管的使用进行统一规范, 定期参加质量改进活动, 评估并发症及不良事件发生率, 关注患者安全,降低导管堵塞风险。

4 结论

本研究从导管堵塞识别、风险评估、导管置入、附件选择、尖端位置、导管固定、冲管和封管、患者教育、组织政策9 个方面总结了成人中等长度导管堵塞预防的最佳证据,为临床开展静脉治疗的循证实践提供了参考依据。建议护理人员采取多种措施积极排查导管堵塞的原因, 规范化管理冲管和封管等技术操作,减少中等长度导管堵塞发生,保证治疗的顺利进行。