近年来黄淮南片育成小麦品种(系)农艺、产量及品质性状综合分析与评价

2022-12-10杨春玲刘国涛

张 凡, 杨春玲, 刘国涛

(安阳市农业科学院,河南安阳 455000)

小麦是世界重要的粮食作物,黄淮麦区是我国第一大小麦产区,其健康持续发展对于保障我国粮食生产安全意义非凡。目前,我国小麦生产发展进入了产量质量同步提升阶段,品种选育以高产与优质双目标并进[1-2],但仍应该看到,小麦产量虽已得到大幅提升,可是品质仍不能完全满足市场需求[3],新品种选育对推动小麦生产发展至关重要,但近年来新审定小麦品种繁多,质量参差不齐,缺乏全面的综合分析评价,因此,有必要对近年来黄淮麦区新审定小麦品种(系)作出全面分析与评价研究,以推动黄淮麦区小麦产业高质量发展。

产量及其构成因素是育种工作者一直以来关注的育种目标,株高关系到作物的抗倒伏性与最终产量的形成[4],品质性状是划分优质小麦的重要依据。近年来,以多样性分析、通径分析、聚类分析、主成分分析为主的研究分析方法逐渐应用在农作物育种中[5-8]。李晓荣等对小麦种质资源的主要农艺性状做出过遗传多样性分析[9-10]。孙彩玲等基于主成分分析与聚类分析方法对山东省小麦区域试验中297份小麦品种(系)的品质性状进行分析评价,筛选出4个品质主要指标[11]。雷雄等用主成分分析与聚类分析从50份国外燕麦种质资源中筛选出5份优异种质材料[12]。张琦等用相关性分析和通径分析对20份燕麦种质的12个主要农艺性状和产量进行了分析,确定了不同农艺性状对产量的直接效应大小[13]。蔡金华等利用主成分分析与聚类分析相结合的方法对江苏省35份小麦种质的9个品质指标进行了多样性评价[14]。可以看出,通过多种综合分析方法可以评价筛选出综合性状优良的种质资源,为品种改良及新品种选育提供参考,但至今鲜见对黄淮麦区小麦品种(系)主要性状的综合研究报道。本研究通过对近年来黄淮麦区南片育成的35份小麦品种(系)的产量、品质及主要农艺性状指标进行综合评价分析,以探究性状指标间的关系及不同来源小麦材料间的优缺点,为筛选出优异亲本材料,更好地评价及利用品种(系)资源提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 试验材料

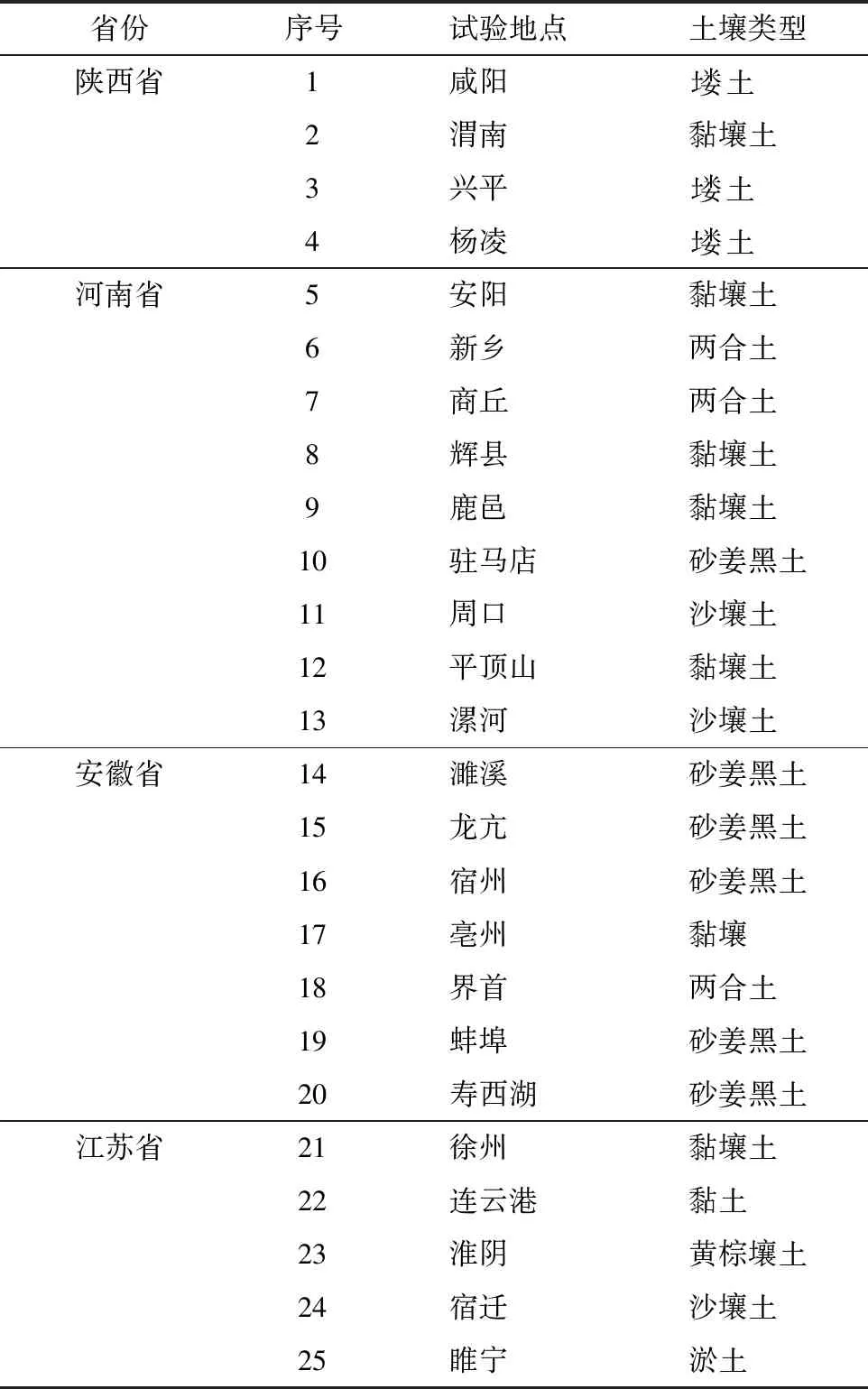

供试材料为2016—2020年参加中作联合体黄淮冬麦区(南片)2年区试中的35份小麦品种(系)(表1),对产量性状(产量、有效穗数、穗粒数、千粒质量)、品质性状(蛋白质含量、稳定时间、吸水率、湿面筋、容重)、农艺性状(株高)等 10 个指标进行分析评价。数据来源于各试验点2年区域试验的平均值。

1.2 试验方法

试验点选取均为具有代表性的地块,共25个(表2),试验地土壤肥力均匀。完全随机区组设计,3次重复,小区面积不小于13.3m2,不少于6行区种植,试验区周围设保护行。基本苗270万/hm2,适播期内播种,试验田管理符合国家小麦品种区域试验的标准。

表2 试验地点分布

1.3 性状调查

在小麦成熟期量取小麦株高,调查有效穗数、穗粒数、千粒质量,全区实收计产。全区收获晾晒后取样,由国家小麦品质检测中心进行品质及容重测定。

1.4 数据分析

1.4.1 多样性分析 参照汤翠凤等的方法[15]进行Shannon-Wiener多样性指数(H′)评价,计算公式:H′=-∑PilnPi,式中Pi为该性状指标第i个级别出现的频率。多样性指数分级方法为:首先计算供试材料总平均值(X)和标准差(d);然后,将其划分为10个级别,从第1级[Xi<(X-2d)]到第10级[Xi>(X+2d)],每0.5d为一级,每一级别的频率用于多样性指数的计算。

1.4.2 综合分析评价 利用Excel2013 对35份小麦品种(系)的10个指标数据进行处理,运用主成分分析计算出各主成分的分值,参照胡标林等的方法[16]计算各小麦品种(系)的综合得分,然后运用逐步回归分析法筛选出性状指标。其中数据分析均利用SPSS22.0 软件进行。

2 结果与分析

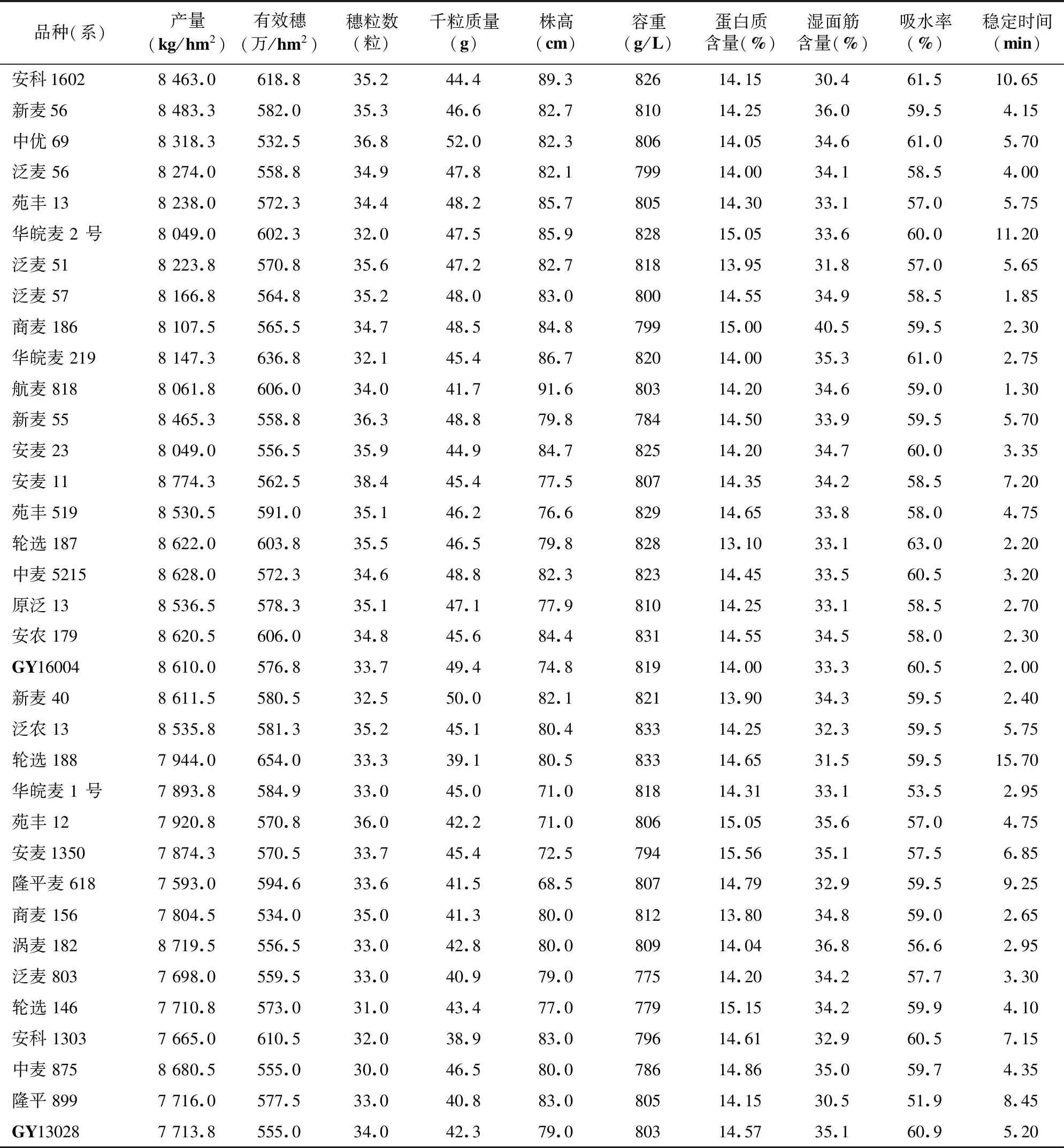

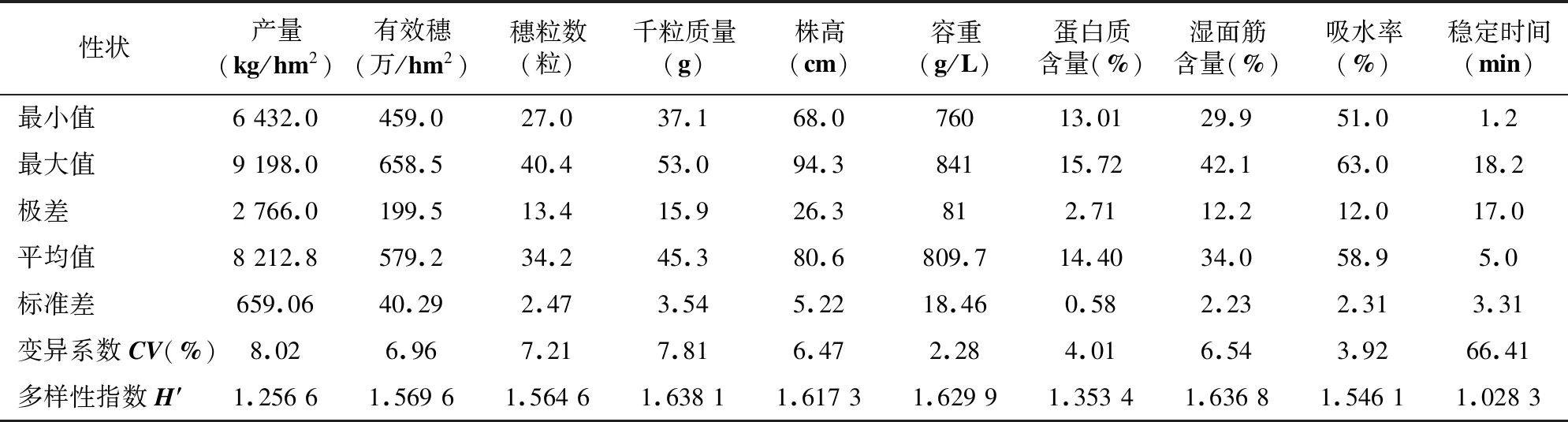

2.1 遗传多样性分析

供试小麦各性状2年的平均值见表3,品质类型分为强筋小麦(5.7%)、中强筋小麦(5.7%)、中筋小麦(88.6%)。由变异系数(CV)及多样性指数(H′)(表4)可知,供试小麦主要性状的变异系数2.28%~66.41%,其中稳定时间的CV最大,容重的CV最小。10个性状的H′变化范围1.028 3~1.638 1,平均1.484 1,其中千粒质量的多样性指数最高,稳定时间的多样性指数最低。有效穗、穗粒数、千粒质量、株高、容重、湿面筋含量、吸水率等7个性状指标的多样性指数高于平均值,表明35份小麦材料主要性状的遗传多样性受这7个性状指标的影响较大。综合来看,稳定时间的多样性指数最小,但其变异系数最大,为66.41%,表明不同小麦品种(系)间稳定时间存在较大差异。

表3 小麦品种(系)主要性状2年的平均值

表4 小麦品种(系)主要性状的变异系数及多样性指数

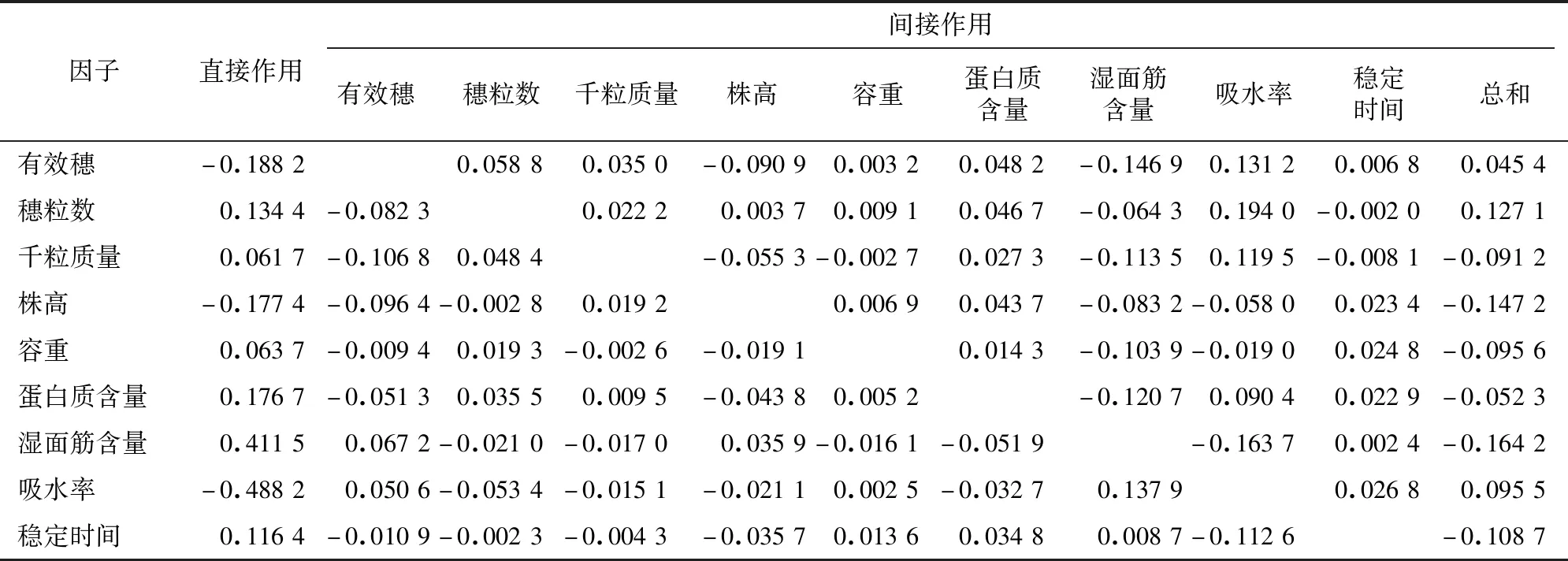

2.2 主要性状的通径分析

相关性分析表明,各性状间均存在极显著正相关或负相关关系,但相关性分析结果仅反映了各性状间的的综合效果,只显示两性状间的表型相关,不能真正反映各性状间的直接或间接作用的大小。为进一步比较各性状对产量效应的直接贡献大小,有必要在此基础上再进行通径分析,进一步揭示各性状对产量作用的大小。从表5可以看出,各性状对产量的直接作用大小存在差异,从大到小依次为吸水率>湿面筋含量>有效穗>株高>蛋白质含量>穗粒数>稳定时间>容重>千粒质量。其中,有效穗、株高、吸水率对产量表现为负直接作用。从间接作用的总和来看,湿面筋含量对产量的间接作用最大,有效穗对产量的间接作用最小,有效穗、穗粒数、吸水率对产量为正间接作用,千粒质量、株高、容重、蛋白质含量、湿面筋含量、稳定时间对产量为负间接作用。

表5 小麦品种(系)各性状与产量间通径分析

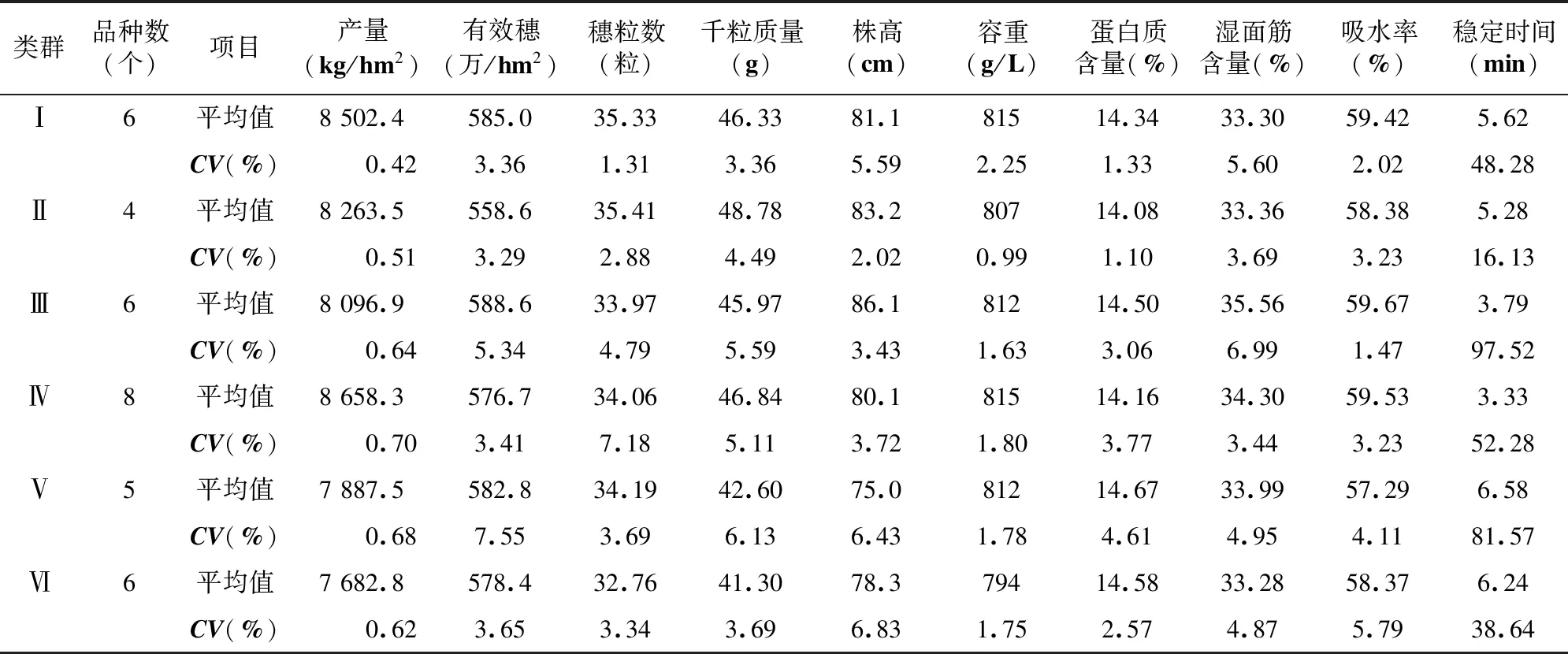

2.3 主要性状的聚类分析

利用10个主要性状对小麦品种(系)进行聚类分析(图1),在平方欧氏距离大约为2时,分为6大类群,结果见表6。类群Ⅰ包含安科1602等6份小麦品种(系),占比17.1%,该类群的产量容重最高,为815g/L,产量、有效穗、穗粒数、蛋白质含量、吸水率处于偏上水平,千粒质量、株高、湿面筋含量、稳定时间处于中等水平。类群Ⅱ包含中优69等4份小麦品种(系),占比11.4%,该类群的穗粒数(35.41个)、千粒质量(48.8g)是最高的,但有效穗(558.6 万/hm2)、蛋白质含量(14.08%)均最低。类群Ⅲ包含华皖麦2号等6份小麦材料,占比17.1%,该类群的有效穗(588.6 万/hm2)、株高(86.1cm)、湿面筋含量(35.6%)、吸水率(59.7%)是最高的。类群Ⅳ包含安麦11等8个品种,占比22.9%,该类群产量最高,为8 658.3kg/hm2,容重最大,为815g/L,但稳定时间最短,为3.33min。类群Ⅴ包含轮选188等5份小麦材料,占比14.3%,该类群蛋白质含量最高,为14.67%,稳定时间最长,为6.58min,但株高(75.0cm)和吸水率(57.29%)最小。类群Ⅵ包含隆平买618等6个小麦品种(系),占比17.1%,该类群产量(7 682.8kg/hm2)、穗粒数(32.76个)、千粒质量(41.30g)、容重(794g/L)、湿面筋含量(33.28%)均最低。综合来看,各类群间产量表现为Ⅳ>Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ>Ⅴ>Ⅵ。从变异系数来看,在各类群的10个性状中,产量的变异系数最小,稳定时间的变异系数最大,表明新育成小麦品种(系)间产量水平趋于稳定,但品质性状中稳定时间存在较大差异。

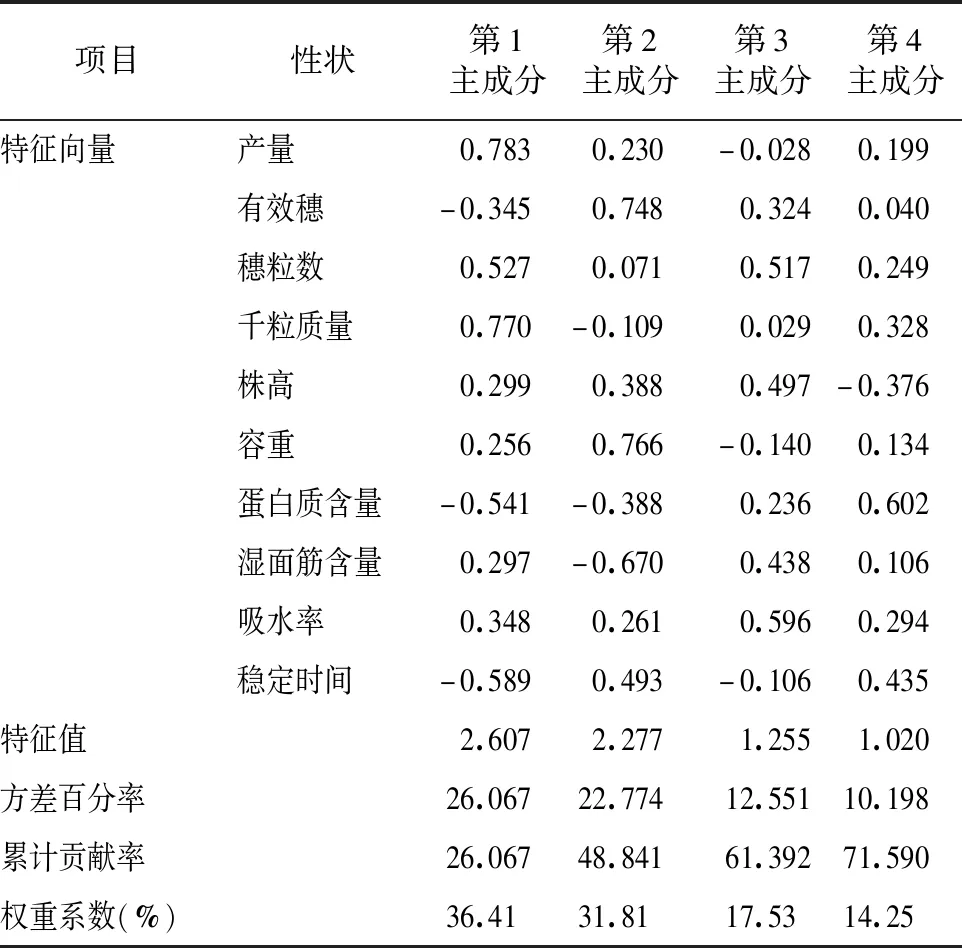

2.4 主要性状的主成分分析与综合评价

2.4.1 主成分分析 对供试材料的10个性状指标进行主成分分析,提取出4个主成分(表7),其贡献率分别为26.067%、22.774%、12.551%、10.198%,累计贡献率71.590%,大于70%,能够反映出供试材料相关分析性状的主要信息。

表6 供试小麦品种(系)各类群主要性状的平均值与变异系数

第1主成分特征值2.607,贡献率26.067%。在该主成分的特征向量中,产量的特征向量值最大,其次是千粒质量,因此将该主成分称为产量生长因子。产量增加,能增加穗粒数、千粒质量、株高、容重、湿面筋含量和吸水率,但有效穗数、蛋白质含量、稳定时间降低,说明在各性状指标中,随着产量的提高,能明显改善主要农艺性状和湿面筋含量、吸水率品质性状,但对蛋白质含量和稳定时间有一定的抑制作用。

第2主成分特征值2.277,贡献率22.774%。在其特征向量中,容重的特征向量值最大,其次是有效穗,因此将第2主成分称为容重生长因子。容重增加,能促进产量和农艺性状的改善,但对千粒质量、蛋白质含量和湿面筋含量有一定的抑制作用。

第3主成分特征值1.255,贡献率12.551%。其中吸水率、穗粒数、株高和湿面筋含量的特征向量值为正数且较高,产量、容重和稳定时间的特征向量值为负数,可将第3主成分称为吸水率生长因子。产量与稳定时间之间存在极显著的负相关关系,稳定时间的延长稍微制约产量的提高,这一特性从隆平麦618(强筋)可以体现。

第4主成分特征值1.020,贡献率10.198%。蛋白质含量、稳定时间、千粒质量的特征向量值为正数且较大,可将第4主成分称为蛋白质含量生长因子。株高的特征向量值为负数且绝对值较大。

表7 各主成分的特征值和得分系数

2.4.2 综合评价 参考胡标林等的方法[16],计算出各供试材料的综合评价值(F值)。先对10个性状的原始数值进行标准化处理,然后将4个主成分代入其中,分别求出各小麦材料的主成分得分(y)。

第1主成分方程为:y1j=0.783x1j-0.345x2j+0.527x3j+0.770x4j+0.299x5j+0.256x6j-0.541x7j+0.297x8j+0.348x9j-0.589x10j;

第2主成分方程为:y1j=0.230x1j+0.748x2j+0.071x3j-0.109x4j+0.388x5j+0.766x6j-0.388x7j+0.670x8j+0.261x9j+0.493x10j;

第3主成分方程为:y1j=-0.028x1j+0.324x2j+0.517x3j+0.029x4j+0.497x5j-0.140x6j+0.236x7j+0.438x8j+0.596x9j-0.106x10j;

第4主成分方程为:y1j=0.199x1j+0.040x2j+0.249x3j+0.328x4j-0.376x5j+0.134x6j+0.602x7j+0.106x8j+0.294x9j+0.435x10j。

式中:x1代表产量;x2代表有效穗;x3代表穗粒数;x4代表千粒质量;x5代表株高;x6代表容重;x7代表蛋白质含量;x8代表湿面筋含量;x9代表吸水率;x10代表稳定时间;j代表35个小麦品种(系)。

运用隶属函数法对4个主成分的分值进行归一化处理,得出归一化值(u),结合主成分的权重系数(36.41%、31.81%、17.53%、14.25%),计算各小麦品种(系)的综合得分:F=0.364 1u1+0.318 1u2+0.175 3u3+0.142 5u4,F值越高,表示该品种的综合性状越优良。

由表8可知,综合得分(F值)排名前5的为轮选187、安科1602、中优69、新麦40、中麦5215,其中安科1602为中强筋小麦,另外1个中强筋小麦华皖麦2号排在第11位,强筋小麦品种轮选188、隆平麦618,分别排在18位和29位。排名后5位的小麦品种分别是轮选146、泛麦803、安麦1350、隆平899和苑丰12。

2.4.3 各性状综合评价指标的筛选 利用综合得分(F值)和主要性状构建最优回归方程,筛选小麦品种(系)综合性状评价指标。以F值为因变量,以10个主要性状为自变量,运用逐步回归分析法,得出最优回归方程y=-0.608+0.018x3+0.017x4+0.007x5+0.005x6-0.108x7+0.027x9+0.006x10。式中:x3、x4、x5、x6、x7、x9、x10分别代表穗粒数、千粒质量、株高、容重、蛋白质、吸水率和稳定时间7个性状,方程系数R2约为1.0,拟合度较好,说明这7个性状自变量几乎可以全部决定F值,F值为 17 670.592,方程极显著。从回归方程可以看出,在10个主要性状中,穗粒数、千粒质量、株高、容重、蛋白质、吸水率、稳定时间7个性状对小麦新品种(系)综合影响明显,表明其可作为小麦新品种(系)综合判定评价的指标依据。

3 结论与讨论

3.1 黄淮麦区新育成小麦品种(系)主要性状的遗传多样性

小麦种质资源是育种研究的重要物质来源,种质资源的遗传多样性是作物遗传改良的前提和基础[17-18],遗传变异越丰富,育成品种的适应性越广[19-21]。本研究结果表明,黄淮麦区近年来新育成小麦品种(系)的稳定时间变异系数最大(66.41%),容重变异系数最小(2.28%),其他性状的变异系数为3.92%~8.02%,这与丁明亮等对云南省小麦品质性状的研究结果[22]相似,也说明黄淮麦区近年来新育成小麦品种(系)稳定时间的遗传基础丰富,具有较大的改良空间,而容重遗传基础相对狭窄,改良空间小。35份供试小麦材料的遗传多样性指数(H′)为1.028 3~1.638 1,平均为1.484 1,其中千粒质量的H′最高,稳定时间的H′最低。有效穗、穗粒数、千粒质量、株高、容重、湿面筋含量、吸水率等7个性状指标的H′高于平均值,表明黄淮麦区小麦主要性状的遗传多样性受这7个指标的影响较大。

表8 小麦品种(系)的主成分得分(y)、归一化值(u)和综合评价值(F)

3.2 黄淮麦区小麦生产现状及改良策略

根据农业供给侧结构性改革的要求,小麦育种应由追求产量转向高产、优质、专用发展[23]。本研究通过对近5年来黄淮麦区选育的35份小麦材料主要性状的分析得知,强筋小麦、中强筋小麦、中筋小麦分别占育成品种(系)5.7%、5.7%、88.6%,说明黄淮麦区近年来新选育的小麦绝大多数为中筋品种,而强筋和中强筋等优质专用型小麦品种(系)较少。本研究运用逐步回归分析,确定黄淮麦区新育成小麦品种(系)综合表现的评价指标为穗粒数、千粒质量、株高、容重、蛋白质、吸水率和稳定时间等7个性状,结合聚类分析结果,品种(系)间稳定时间差异较大,这是影响优质专用小麦生产的主要原因,应作为以后育种工作中改良的重点。这与曹颖妮等认为,蛋白质质量是改良重点[24]有所不同,其原因可能与不同育种阶段的育种目标有关,前者是对2016—2021年小麦品种(系)的研究,后者是对2006—2016年小麦品种(系)的研究。针对现阶段黄淮麦区优质专用型小麦相对缺乏的现状,优质品种的种质来源狭窄的困境(多为小偃号的后代)[25],在保证产量的前提下,应采取引种利用与自我选育相结合的育种策略,对本研究筛选出的轮选187、安科1602、中优69等综合性状优良的品种加大利用,以选育出更多适合本麦区推广的优良小麦品种,满足市场需求。

黄淮麦区新选育的35份小麦新品种(系)10个主要性状的平均多样性指数为1.484 1,千粒质量H′最大,稳定时间H′最小。供试材料中强筋、中强筋品种(系)占比低,稳定时间的CV最大(66.41%),具有较大的改良空间。主成分分析可从主要性状中提取出4个主成分,解释71.59%的信息。轮选187、安科1602、中优69、新麦40、中麦5215综合评价值(F值)较高,可作为育种亲本使用。穗粒数、千粒质量、株高、容重、蛋白质、吸水率、稳定时间等7个性状可以作为黄淮麦区小麦新品种(系)综合评价指标。